1976年2月12日略薩向馬爾克斯揮出了一記“文學(xué)勾拳”

加博(馬爾克斯)和馬里奧(略薩)從1967年開始就成了親密好友。后來,在政治和意識形態(tài)上選擇的不同道路使他們在志趣方面的距離越來越遠(yuǎn),然而并沒有體現(xiàn)在友誼方面。畢竟他們在四年的時間里在巴塞羅那比鄰而居,一起度過了許多難忘的時光,聚會、冒險、旅行、家庭瑣事等,這一切都是他們歡樂的源泉。但是在1976年雙閏2月那個不祥的日子里,兩人間的一切聯(lián)系都斷裂了。至少兩人之間的友誼和交流不復(fù)存在了。從那時開始,兩人走上了截然不同的道路。1976年2月12日,雷內(nèi)·卡多納(René Cardona)的電影《安第斯的奧德賽》(La Odisea de los Andes)準(zhǔn)備進(jìn)行一場私人放映會,電影講述的是對一段四年之前發(fā)生之事的記憶,一架滿載烏拉圭橄欖球運動員的飛機(jī)在飛越安第斯山的時候墜機(jī)了。12名乘客死亡,其他人被困在了一個很荒涼的地方,到處都是雪,氣溫低于零度,他們在步行穿越了72天后幸存了下來,其間靠吃自己同伴的尸體來填肚子。

在放映開始前,在墨西哥城美術(shù)宮放映廳,加博站起身子,張開雙臂,迎向他的朋友馬里奧。這是合情合理、自然而然的事情,因為他們已經(jīng)不當(dāng)鄰居很久了。1974年,馬里奧帶著家人回到了利馬,不久之后加西亞·馬爾克斯也做了同樣的事情,回到墨西哥城定居了。從那時起,兩人之間的交往就不像之前那么持續(xù)和頻繁了,現(xiàn)在隔開他們的不再是一個街角,而是半個大陸。加博走到馬里奧所在的位置的時候,后者用一記勾拳把哥倫比亞作家擊倒在地。既沒有更多的肢體接觸,也沒有報警。既沒有預(yù)告,也沒有聲明。一切都毫無預(yù)兆地發(fā)生在一秒鐘的時間里,如電光火石一般。加博坐在地上,有點恍惚,左眼和下巴之間的某個地方在流血。

現(xiàn)場有很多觀眾,都是文化、藝術(shù)和文學(xué)圈里的人,所有人都驚呆了。胡安喬·阿爾瑪斯講述說,馬里奧轉(zhuǎn)過身子,對著陪他一起參加活動的夫人說:“咱們走,帕特麗西婭。”(Armas 2002:110)有的媒體記錄了拳擊加博后馬里奧說的一句話是“這一拳是因為你在巴塞羅那對帕特麗西婭做的事情而打的”,另一些版本的記錄把“做”自換成了“說”字。(Gutiérrez 2007:9)2007年3月9日的阿根廷《號角報》給出的版本是這樣的:“在巴塞羅那對帕特麗西婭做了那樣的事之后,你怎么還敢過來跟我打招呼!”不過在最近的一個版本中,胡安喬·阿爾瑪斯推翻了自己之前的說法,他說帕特麗西婭親口對他說她當(dāng)時并不在場。(Armas 2002:111)墨西哥女作家埃萊娜·波尼亞托夫斯卡說她本人當(dāng)時就在拳擊事件發(fā)生的地點:“當(dāng)時加西亞·馬爾克斯走了過來,巴爾加斯·略薩給了他一拳,我后來也沒留下繼續(xù)看電影。我也不記得還有誰在場了,我沒有寫關(guān)于那件事的東西,因為那不是我的風(fēng)格,不過我后來確實去買來一塊里脊肉給馬爾克斯(好讓他敷在眼睛上,緩解腫脹癥狀),因為旁邊不遠(yuǎn)就有一家叫‘漢堡天空’的店。就這樣,后來我們再也沒談?wù)撃鞘拢驗樗屓穗y過了。”(Aguilar 2007:1)

當(dāng)時在美術(shù)宮里沒人對這種狀況有心理準(zhǔn)備。實際上事情發(fā)生得太快,沒人來得及做出反應(yīng)。也沒人知道后來電影有沒有正常放映。誰還在乎呢?

略薩

罪證

在接下來的三十多年的時間里,各方對那次事件始終保持絕對沉默,打破沉默的是一位攝影師,羅德里戈·莫亞(Rodrigo Moya)。2007年3月6日,正巧是加博80周歲生日的日子,莫亞在墨西哥《勞動報》發(fā)表了一篇文章,還配上了幾張之前從未發(fā)表過的照片,立刻吸引了全世界的注意。莫亞說他的母親出生在麥德林,是個地道的哥倫比亞人,他和加博就是在他母親家的一次聚會上相識的,那時住在墨西哥的哥倫比亞知識分子經(jīng)常到那里聚會:

老實說,加博當(dāng)時給我的印象并不好。當(dāng)時聚會正進(jìn)行得如火如荼,他卻躺在一張長沙發(fā)上,腦袋靠著沙發(fā)扶手,他就保持著那種不羈的姿勢,偶爾參與一下大家的對話,有時發(fā)表一些不容置疑的斷言,有時說些夾雜著戲謔和嘲諷的話。當(dāng)時他還沒寫出《百年孤獨》,更沒獲得諾貝爾文學(xué)獎,不過我母親的這位同胞當(dāng)時已經(jīng)顯得有些傲慢了,這種態(tài)度讓很多人心生反感。不久之后我讀了《枯枝敗葉》,然后是《一個海難幸存者的故事》《沒有人給他寫信的上校》以及幾乎所有他在50年代寫的東西。那時我終于明白了那個留著小胡子、表情惹人討厭的家伙說的話都是飽含智慧的,他有資格在喧鬧的聚會中躺在沙發(fā)上,把自己想說的話毫無顧忌地說出來。(Moya 2007:1)

盡管第一印象并不好,可在加博接下來幾次到莫亞母親家來的過程中,兩人還是成了好友,莫亞和梅塞德斯以及兩個小家伙羅德里戈和貢薩洛也交了朋友。莫亞交了好運,1966年11月29日,加博出現(xiàn)在他的住處,希望他給自己拍幾張照片用來附在自己剛寫完的一本書的襯頁上,那本書是他在將近兩年的時間里沒日沒夜埋頭寫作的成果。加博來的時候穿著件古怪的外套,莫亞很不喜歡,他甚至提出借給加博某件自己的衣服來拍照。最后那本書帶著莫亞拍的照片出版了,書名是《百年孤獨》。在進(jìn)行“攝影環(huán)節(jié)”時,他們中沒人能想到那張照片和那本書會改變文學(xué)史的走向。

10年之后,加博又一次出現(xiàn)在了莫亞家門前。這次沒有穿外套,也沒有帶書來。但是一只眼睛卻帶著黑圈,狀況很不好,鼻子上也有傷。加博希望把傷勢記錄下來,莫亞是攝影師,也是他的好友,是最適合做這件事的人。當(dāng)然了,莫亞做的第一件事是詢問加博到底發(fā)生了什么。

加博含糊其辭,他說挨了這一拳是因為他和《世界末日之戰(zhàn)》的作者之間的分歧已經(jīng)不可挽回了,后者在右翼思想的道路上越走越遠(yuǎn)了,而這位將在10年后領(lǐng)取諾貝爾文學(xué)獎的作家則始終堅定地支持左翼事業(yè)。他的妻子梅塞德斯·巴爾查那次是陪著他一起來的,她戴著大框深色眼鏡,就好像真正在眼睛上挨了一拳的人是她,她話不多,但是表現(xiàn)得很憤怒,給我講述了發(fā)生的事情:在一場私人電影放映會上,加西亞·馬爾克斯在電影開始前不久遇見了秘魯作家。他沖后者走了過去,張開雙臂想擁抱他。“馬里奧……!”這是他唯一說出口的話,因為緊接著巴爾加斯·略薩的拳頭就把他打倒在了地毯上,他的面部開始流血。血流了不少,他閉著眼睛,還沒能從震驚的狀態(tài)中緩過神來。梅塞德斯和加博的朋友們把他帶回了位于佩德雷加爾路的家中。大家盡力避免讓這事被當(dāng)成丑聞報道出來,所以沒有選擇住院。梅塞德斯給我提到了用牛肉敷眼的療法,她說她一整晚都在用那種方法幫助她被打的丈夫吸流出來的血。“因為馬里奧是個愛吃醋的蠢貨”,在照相時,我們開始交談和開玩笑,而梅塞德斯則把這句話重復(fù)了很多遍。(Moya 2007:1)

文章最后用那些照片作為結(jié)尾,它們已經(jīng)被鎖在抽屜里30年了。“你把照片保管著,寄給我點洗印版就行,加博臨走前這樣對我說道。我保存了它們30年,現(xiàn)在他80歲了,距離《百年孤獨》首版的出版也有40年了,我認(rèn)為是時候?qū)懸黄P(guān)于兩位偉大作家——一個屬于左翼,另一個則屬于右翼——之間那場可怕沖突的文章了。”(Moya 2007:1)

這份獻(xiàn)給加博80歲生日和那場持續(xù)了140年的孤獨的回憶大拌菜引發(fā)了各種各樣的評論、推測和對這位諾貝爾文學(xué)獎得主的人生的回顧,有的還來自加博身邊的人。有的人甚至認(rèn)為,有跡象表明這兩位文學(xué)天才,詩人和建筑師,突厥人和印第安人,列儂和麥卡特尼,又要言歸于好了。首先,馬里奧·巴爾加斯·略薩在時隔近30年后,第一次允許他研究哥倫比亞作家的那部巨著《弒神者的歷史》推出新版,而這是他的編輯們、他的文學(xué)代理人、他的讀者、加博的讀者強(qiáng)烈呼吁了很多年的事情。你很難找到那本書,除非是到某個剛好在那些年里購入過那本書的某個圖書館里借閱,那些圖書館當(dāng)年肯定也沒想到有一天那本書會像圣骨一樣珍貴。2005年起,加拉西亞·古登堡出版社(Galaxia Gutenberg)開始推出巴爾加斯·略薩的作品全集,其中的一卷,第六卷,收入的是他的文學(xué)評論作品,研究加博的那本書也在其中,同一卷中收入的其他作品是對蘇亞諾·馬托雷爾、福樓拜等作家的研究圖書。讀者和研究者們都松了口氣,因為全集中的每一卷都會加上精彩的導(dǎo)讀前言,可能由馬里奧本人來寫,也可能出自某個重要評論家之手,但無論如何,這都是兩位作家關(guān)系緩和的標(biāo)志。然而實際情況并非如此。巴爾加斯·略薩在《國家報》文化副刊《巴別塔》2006年5月20日刊的一篇訪談中,在回答瑪利亞·路易莎·布蘭科(María Luisa Blanco)的一個關(guān)于秘魯作家作品全集的問題時是這樣回答的:

“您把《弒神者的歷史》也收入到了全集之中。”

“當(dāng)然了。我之前沒有重新出版《加西亞·馬爾克斯:弒神者的歷史》的原因很簡單,因為那本書還需要續(xù)寫,那就需要我付出相關(guān)的努力。那本書只分析到了加西亞·馬爾克斯在《百年孤獨》之后出版的一部短篇小說集,換句話說,加西亞·馬爾克斯超過一半的作品我都沒有進(jìn)行研究。不過既然是我的作品全集,那么那本書理應(yīng)被收入進(jìn)去。”

“這會緩和您和加西亞·馬爾克斯之間的疏遠(yuǎn)關(guān)系嗎?”

“我們不談這個話題。”

“我是從心理的角度提出這個問題的,因為讓一個人懷著冷漠的態(tài)度去面對帶有沖突性的、讓他心里不痛快的事物是很難的。”

“你瞧,有些東西換成今時今日的我的話是不會用同樣的方式去寫的,這是很自然的事情,我想每個作家、每個人都會遇到這種情況。你在回顧自己人生的時候,會發(fā)現(xiàn)有很多事情你寧愿自己沒有做過,或者是更想用其他的方式做。但我認(rèn)為如果你要出版作品全集的話,你就沒有權(quán)力刪改,而且那樣做又有什么意義呢?因此我認(rèn)為真正重要的是把作品按照年份順序出版出來,那樣可以把你人生中的矛盾、低落、奮起和文學(xué)及藝術(shù)生活中出現(xiàn)的失誤都展示出來。”(Zapata 2007:125-126)

另一件更加重要,或者說具有特殊意義的事情是,在那部偉大的馬孔多小說出版40周年的紀(jì)念版中,馬里奧和其他幾位身份各異的人士一樣,也寫了一篇向阿拉卡塔卡作家致敬的前言文章。那個紀(jì)念版由西班牙皇家語言學(xué)院推出,得到了各國的西班牙語語言學(xué)院的協(xié)助,共計出版了100萬冊,如今可能只在個別幾家書店還有存貨了。這個版本的《百年孤獨》非常棒,附有一份長達(dá)55頁的生僻詞匯表,由哥倫比亞西班牙語語言學(xué)院編寫,還附有一張布恩迪亞家族譜系表,另外作家本人還對全書進(jìn)行了校訂,修改了多處錯誤。在《介紹》之前的研究文章中包括巴爾加斯·略薩所寫的《〈百年孤獨〉:全景現(xiàn)實,全景小說》,實際上是他的《弒神者的歷史》的核心部分;此外還有加博在“文學(xué)爆炸”圈子里此時最好的朋友卡洛斯·富恩特斯的文章,墨西哥早期生活結(jié)交的好友之一阿爾瓦羅·穆蒂斯的文章;維克托·加西亞·德拉孔查(Víctor García de la Concha)的文章——他是西班牙皇家語言學(xué)院代表,這可能是他與加博之間僅有的聯(lián)系,因為這個紀(jì)念版本就是皇家語言學(xué)院推出的;此外還有優(yōu)秀的文學(xué)理論家克勞迪奧·紀(jì)廉(Claudio Guillén)的文章。全書的收尾工作則交給了三位優(yōu)秀的拉丁美洲評論家:古斯塔沃·塞洛里奧(Gustavo Celorio)、佩德羅·路易斯·巴爾西亞(Pedro Luis Barcia)和胡安·古斯塔沃·科博·博爾達(dá)(Juan Gustavo Cobo Borda),這最后一位是研究他的哥倫比亞同胞的人生及作品最多的專家之一。

可能真實情況是,由于有這么多家語言學(xué)院和如此多的評論家及朋友的建議,馬里奧被氣氛感染,同意發(fā)表自己的文章,可是那些關(guān)于兩人和好的傳言最終也只是傳言而已。兩人從來沒有出現(xiàn)在同一場合,也沒有一起就此事發(fā)表聲明,公開的或私下的都沒有。有些媒體提到過此事:2007年1月10日,玻利維亞的《時光報》(Los Tiempos)援引英國《衛(wèi)報》(The Guardian)的話說,兩位作家一致同意把秘魯作家寫的前言收入《百年孤獨》紀(jì)念版的做法本身就證明了兩人之間關(guān)系的緩和。從60年代起就是兩人的共同好友、同時還是馬里奧的密友之一的何塞·米格爾·奧維多在接受我們的專訪時則表示,不能從那個角度去進(jìn)行解讀:皇家語言學(xué)院和他們的文學(xué)代理人(依然是卡門·巴塞爾斯)在中間進(jìn)行了斡旋,最終說服了雙方都接受這一提議。《世界報》戳穿了兩人和解的謊言,而波哥大的《時代報》則表示那是個“誤會”。還有的報紙則分別引用了疑似來自兩位作家的話;加博可能說過“我不反對發(fā)表(馬里奧的文章),但是我也不會去要求這么做”,馬里奧說“我不反對那篇文章發(fā)表出來,但我也不會主動要求這么做”(Gutiérrez 2007:8)。這些話是哥倫比亞前總統(tǒng)貝利薩里奧·貝坦庫爾在以向加博致敬為主題的卡塔赫納語言大會開幕式上首先提到的,不過他也表示這些話可能會造成“他們的關(guān)系正趨于緩和”的誤會。可無論真相如何,那篇前言還是豐富了紀(jì)念版《百年孤獨》的內(nèi)容,幫助它成為該書的經(jīng)典版本,那個版本將在很長時間里被人們銘記。阿根廷記者、作家托馬斯·埃洛伊·馬丁內(nèi)斯是兩人共同的朋友,曾為《百年孤獨》在1967年取得巨大成功做出過貢獻(xiàn),他曾于2000年4月26日在布宜諾斯艾利斯的《民族報》(La Nación)上發(fā)表的文章中這樣寫道:“他們并不互相憎恨。事實上他們曾經(jīng)擁有的友誼是十分真摯的。加西亞·馬爾克斯35歲后交的朋友才是他真正的朋友。這樣看來,巴爾加斯·略薩無疑是其中之一。”在那些日子里,馬里奧·巴爾加斯·略薩正在滿世界宣傳他的《公羊的節(jié)日》,加博則因為淋巴癌而剛剛到鬼門關(guān)前走了一遭,當(dāng)時正在逐步恢復(fù)中。人們經(jīng)常會向秘魯作家提問關(guān)于哥倫比亞作家的問題,而他總是習(xí)慣回答說:“不,我們再也沒有說過話,但是我很高興他一切安好。”(塞薩爾·可卡的報道,第59頁)

還有一種可能,如果說兩人的關(guān)系沒能緩和,有部分原因可能是加博的妻子在不同場合表達(dá)過她的反對立場。在上世紀(jì)90年代初的一場電視訪談中,播音員問加西亞·馬爾克斯誰是他的朋友。哥倫比亞作家變了臉色,沉默了幾秒鐘,然后說他不想談?wù)撃莻€話題,他無疑想起了某些朋友。不久之后,巴塞羅那《先鋒報》創(chuàng)辦的周末刊物《雜志》(Magazine)的記者哈維·阿延(Xavi Ayén)在對加博進(jìn)行的訪談中問道:“您認(rèn)為你們之間可能達(dá)成和解嗎?”就在那時,加博的妻子梅塞德斯·巴爾查闖入了對話,她斬釘截鐵地說道:“我認(rèn)為不可能了,事情已經(jīng)過去30年了。”“已經(jīng)過去那么久了?”加博吃驚地問道。“沒有他的這30年我們過得很好,我們沒什么需要他的地方,”梅塞德斯強(qiáng)調(diào)道,然后她又補(bǔ)充了一句,“加博更喜歡說些外交辭令,所以這句話只能從我嘴里說出來。”(Zapata 2007:126)甚至有人確信在某個時刻兩人曾經(jīng)希望修復(fù)他們的關(guān)系,但是梅塞德斯對帕特麗西婭說的下面這句話阻止了那一切的發(fā)生:“?#?x…&??@x% #?x…&??@x%!”(Zapata 2007:125,原文即是如此,應(yīng)該是指梅塞德斯罵的臟話)

馬爾克斯

事后聲明

不幸的拳擊事件發(fā)生后,沒有任何一方試圖尋求過和解,我們唯一能夠獲得的與之相關(guān)的情報就是兩人在接受采訪時說的只言片語。兩人從來沒有利用通訊工具直接和對方取得聯(lián)系,不過在記者詢問與對方相關(guān)的觀點的時候,他們大多樂于回答。不過那些回答,無論是哥倫比亞作家做出的還是秘魯作家做出的,都只與文學(xué)、政治或歷史相關(guān),絲毫不涉及個人層面,更不會提到那次具體事件。后來兩人最親近的舉動就是分別在一個哥倫比亞人擁有的同一本書上簽名。還記得馬里奧和加博1967年在利馬做的那場關(guān)于小說的對談嗎?還記得在何塞·米格爾·奧維多的推動下,由米亞·巴特萊斯出版社出版的,后來被瘋狂盜版的那本小書嗎?好了,一位叫作阿爾瓦羅·卡斯蒂略·格拉納達(dá)(álvaro Castillo Granada)的哥倫比亞書商有一冊那本書,是最早幾個版本中的一版,他成功讓兩位作家分別在上面簽了名,當(dāng)然,簽名是在不同的時間搞到的。先簽名的是馬里奧,他寫的是:

這本出版界的(盜版)古物,贈予:阿爾瓦羅·卡斯蒂略。來自馬里奧·巴爾加斯·略薩的誠摯問候,2000年。

一年后書到了加博手中,他寫下了下面的贈言:

問候也來自另一位。(Zapata 2007:127)

而在加博于1982年獲得諾貝爾文學(xué)獎時,馬里奧表示如果自己在評委會中的話,“我會把票投給博爾赫斯”(Zapata 2007:121)。如果拋開任何背景因素的話,這句話應(yīng)該也是所有人的心聲。在國際文化界有一個共識,大家都認(rèn)為諾貝爾文學(xué)獎由于政治原因沒有頒給博爾赫斯是一次嚴(yán)重的犯罪。博爾赫斯的遺孀瑪利亞·兒玉(María Kodama)在接受我們的私人采訪時表示,就在智利皮諾切特政府宣布要給博爾赫斯頒發(fā)勛章的同一年,他接到了阿圖爾·隆德奎斯特(Artur Lundkvist)打來的電話。阿圖爾是瑞典學(xué)院常務(wù)秘書長(一直擔(dān)任此職到他去世,死神連諾貝爾文學(xué)獎評委會的秘書長也不會放過),而且是該機(jī)構(gòu)唯一一個懂西班牙語的人,他有提名西班牙語作家作為諾貝爾文學(xué)獎候選人的權(quán)力,他在電話中表示希望博爾赫斯不要到智利領(lǐng)取勛章,因為那是由高壓獨裁政權(quán)頒發(fā)的榮譽,而且他還威脅博爾赫斯說如果后者去領(lǐng)獎的話,那么諾貝爾文學(xué)獎就永遠(yuǎn)都不會頒發(fā)給他。瑪利亞·兒玉補(bǔ)充說博爾赫斯在某個時刻也有過不去領(lǐng)取勛章的想法,但是接完那通電話之后他反而不再猶豫了。他去了,領(lǐng)了獎,他贏了,但是卻永遠(yuǎn)失去了諾貝爾文學(xué)獎。

好了,在加博正在歡慶獲得諾貝爾文學(xué)獎的時刻馬里奧做出那樣的聲明,從私人的角度來看,無疑是把自己和加博獲獎的消息之間的距離拉開了,而在幾年之前,馬里奧還曾聲稱加博是這個時代最偉大的作家之一,他還專門帶著頌揚的心態(tài)對加博早期的文學(xué)作品進(jìn)行了細(xì)致的研究。不久之前,巴爾加斯·略薩向國際新聞社(Inter Press Service)記者埃斯特雷亞·古鐵雷斯承認(rèn)了兩人之間依舊保持著距離,但不是因為政治原因(Zapata 2007:121),從目前已有的證據(jù)來看,這種說法很難令人相信。在一檔名為“深度”(A fondo)的西班牙電視節(jié)目中,馬里奧對索萊爾·賽拉諾(Soler Serrano)一筆帶過式地說道:“我們曾經(jīng)是朋友,在巴塞羅那還當(dāng)過四年鄰居”;至于拳擊事件,他解釋說,“好吧,記者們的想象力有時候比小說家還要豐富”,他緊接著補(bǔ)充說,“中間確實出現(xiàn)過一個問題,但不像記者描述的那么富有文學(xué)和政治色彩。”(Zapata 2007:122-123)看來事件的誘因更像是某個私人問題,然而在32年的時間里兩人對待這個話題時都選擇了保守秘密的克制態(tài)度。這種態(tài)度一直持續(xù)到現(xiàn)在。

事實上,在2007年6月20日,基多的報紙Mienlace.com對馬里奧進(jìn)行了專訪,因為秘魯作家那段時間正在那個安第斯國家做講座,在訪談中馬里奧說道:“加西亞·馬爾克斯和我之間達(dá)成了默契:我們都不談?wù)撐覀冏约海前堰@個工作交給傳記作家去完成,當(dāng)然前提是如果我們值得擁有屬于自己的傳記的話,”然后他又補(bǔ)充道,“希望傳記作家們?nèi)フ{(diào)查、去發(fā)現(xiàn),然后告訴人們發(fā)生了什么。”毫無疑問,我們都認(rèn)為這兩位世界文壇的巨匠應(yīng)該有屬于自己的傳記作家,這也是我們寫這本書的原因,我們也確信會有成千上萬的人和我們持相同的看法。那么好了,隱藏在那些托詞之后的真相是什么呢?可能就是馬里奧在剛才那段話中提到的默契。我們得到了一條信息,提供信息者不希望我們把他的名字寫出來,通過那條信息兩位當(dāng)代文學(xué)大師之間是保持著某種程度上的私人聯(lián)系的,當(dāng)然,只是偶發(fā)性的聯(lián)系,這種聯(lián)系從很久之前就開始了,不過這種情況從來沒有被公開過,其中原因很可能是梅塞德斯的態(tài)度。所有這一切中最重要的一點是,盡管那種無比親密的關(guān)系永遠(yuǎn)都回不來了,可我們這些讀者并沒有失去他們的作品。在1976年拳擊事件發(fā)生之后,我們能夠讀到兩人所寫的將近20部長篇小說、短篇小說集和文論作品,一些是這一位寫的,還有一些是另一位寫的,可如果要算上兩人在報刊上發(fā)表的文章(紀(jì)實報道、游記、調(diào)查報告、發(fā)表觀點的文章)、回憶錄、文學(xué)評論等作品的話,那么數(shù)量肯定要超過20部。因此,那次事件也只是變成了在世界文壇重要作家之間發(fā)生的眾多逸事中的一件。

令我們更加感興趣的還有1976年之后兩人發(fā)表的關(guān)于文學(xué)和思想的,而非個人問題的言論,因為后者屬于本書兩位主人公私生活的范疇,不應(yīng)該在公眾面前對其刨根問底。還有件事情是很清楚的,那就是在1976年之后,兩人之間的距離就已經(jīng)開始拉遠(yuǎn)了。胡安喬·阿爾瑪斯從很久之前開始就是馬里奧的好朋友了,他說在馬里奧和加博還在巴塞羅那做鄰居的時候,有一天他想認(rèn)識一下加博,那是在1973年,這位加納利記者兼作家某次在伯爵城逗留的過程中,向馬里奧建議請加博一起到馬里奧家里來。當(dāng)時在場的還有詩人胡斯托·豪爾赫·巴德隆(Justo Jorge Padrón)和小說家萊昂·巴雷托(León Barreto)。四人在馬里奧家中攀談了大約半小時后,加博也到了,他面帶微笑,嘴里還開著玩笑,穿著那個時期經(jīng)常穿的藍(lán)色外套,看上去有點怪怪的。三位客人都帶著《百年孤獨》,希望加博在上面簽名。阿爾瑪斯記錄道:

加西亞·馬爾克斯把每本書都拿在手里仔細(xì)看了看,準(zhǔn)備給我們簽名。胡斯托·豪爾赫·巴德隆把自己的那本遞過去的時候,加西亞·馬爾克斯觀察得尤為仔細(xì)。“這本是新書,是剛買的。”他盯著豪爾赫·巴德隆的那本書的書脊說道。沒錯,那位詩人是在來到馬里奧·巴爾加斯·略薩家的半小時前剛剛買的那本小說。連這也沒能逃過加夫列爾·加西亞·馬爾克斯的法眼,他是個特別關(guān)注細(xì)節(jié)的人。(Armas 2002:107)

但是接下來的一個細(xì)節(jié)引起了胡安喬更大的注意。他說在那次聚會中,馬里奧很少開口說話,他望著哥倫比亞作家的眼神中有一種距離感,好像秘魯作家不喜歡加博說出的很多放肆的話語和玩笑話,而那又恰恰是加博的說話風(fēng)格:“現(xiàn)在我要去看電影了。”加西亞·馬爾克斯在告別時說道。“穿成這樣去看電影?”我有點挑釁式地問道。“當(dāng)然,”他對我說道,“這樣可以嚇到那些資產(chǎn)階級分子。”馬里奧·巴爾加斯·略薩再次有些輕蔑地望著他們。那時我又留意到,加西亞·馬爾克斯還穿了不同顏色的襪子,看上去他是個絲毫不注重自己外表的人。(Armas 2002:107-108)

此外,還可以確定的是,盡管當(dāng)時兩人在政治上也已經(jīng)有了巨大的分歧,私人生活方面的問題才是決裂的起點。在塞蒂對馬里奧進(jìn)行的訪談中,這位記者問到了馬里奧和加博之間在政治上和私人生活方面的差異,馬里奧回答說:“你瞧,我不會和與我政治觀點不一致的人打架。我和烏拉圭作家馬里奧·貝內(nèi)德蒂在政治上的立場差異很大。我和他還進(jìn)行過論戰(zhàn)。可是我很欣賞他。我們已經(jīng)很久沒見面了,但我還是很尊敬他,因為他是個表里如一的人,他只是根據(jù)自己的信念來行動。我和加西亞·馬爾克斯在私人問題上有分歧,我現(xiàn)在不想談具體是哪些事情。”塞蒂繼續(xù)毫無顧忌地發(fā)問:“不是政治方面的原因?”馬里奧答道:“是私人原因。我反對把政治分歧轉(zhuǎn)化為私人矛盾,我認(rèn)為那是種很野蠻的做法。”(Setti 1989:17-35)也就是說,兩人之間的核心問題是私人問題,而非意識形態(tài)方面的分歧,因為若非如此的話,巴爾加斯·略薩豈不就變成了自己口中的野蠻人。很明顯這不是事實。

一涉及文學(xué),情況就變了。在幾年之前,當(dāng)時已經(jīng)進(jìn)入新千年了,有人問馬里奧覺得“文學(xué)爆炸”對當(dāng)代文學(xué)有怎樣的貢獻(xiàn)。他在回答那個問題時一直沒有以自己做例子,但是他堅定地說道:“我認(rèn)為它產(chǎn)生的價值不是社會、歷史或是地域?qū)用嫔系摹O癫柡账埂⒓游鱽啞ゑR爾克斯或是科塔薩爾這樣的作家之所以得到認(rèn)可,是因為他們是偉大的作家,他們寫出了有吸引力和巨大生命力的文學(xué)作品,而在他們寫出那些作品的時候,歐洲文學(xué)正處在形式主義和實驗主義的泥淖中難以自拔。”(Coaguila 2004:266)具體到加博,馬里奧說道:“也許《百年孤獨》最大的成就之一是,在本身具有極高的文學(xué)價值的前提下,它還能被所有層次的讀者接受,哪怕是喜歡讀最通俗作品的讀者也喜歡讀它,同時它還具有最精巧的敘事結(jié)構(gòu)。”(Coaguila 2004:267)那確實是一種巨大的稱贊,馬里奧提到的那種才華只有很少的小說家擁有(包括馬里奧·巴爾加斯·略薩本人也擁有這種才華,盡管他的多部小說以精妙復(fù)雜的設(shè)計著稱):以多種層次進(jìn)行寫作,每個讀者都能找到適合自己的閱讀切入點,讓所有讀者都能享受到閱讀小說帶來的快樂。

在文學(xué)方面,加博也說過許多稱贊巴爾加斯·略薩的話。在1981年7月15日發(fā)表的題為《來個訪談?不了,謝謝》(?Una entrevista? No,gracias)的文章中,他對馬里奧·巴爾加斯·略薩在那之前對《百年孤獨》的稱贊話語做出了正面的回應(yīng)。他說道:

在寫完前面的東西之后我看到了發(fā)表在波哥大《克羅莫斯》雜志上的一篇對馬里奧·巴爾加斯·略薩的采訪,題目是:“‘加博出版了《百年孤獨》殘渣般的作品’”。那句話上面加了引號,意思是那是引用的巴爾加斯·略薩說的話。然而,巴爾加斯·略薩在他的回答里的原話是:“像《百年孤獨》這樣的書確實讓我印象深刻,它是文學(xué)性和生命力完美融合的體現(xiàn)。加西亞·馬爾克斯沒有重現(xiàn)神跡是因為類似的成就是很難復(fù)制的。他在之后寫的東西是一種追憶,是他幻想出來的那個世界的遺漏之物。可是我認(rèn)為因此而批評他是不公平的。如果說《一樁事先張揚的兇殺案》不如《百年孤獨》精彩,所以它不是部好作品,這種說法是不恰當(dāng)?shù)摹D悴豢赡苊刻於紝懗觥栋倌旯陋殹纺莻€級別的小說。”實際上,那次訪談中的提問者故意問了個挑釁性的問題,巴爾加斯·略薩則給他好好上了一課,讓他懂得了文學(xué)究竟意味著什么。至于那個給訪談起標(biāo)題的人,他也用實際行動給我們上了一課,給我們示范了媒體報道可以糟糕到什么地步。(García Márquez 1991:127-128)

毫無疑問,那個標(biāo)題是有欺騙性的,讓人感覺馬里奧在訪談中說的話是帶有批評性質(zhì)的,而實際上那些話卻是對哥倫比亞作家?guī)p峰之作的贊美,同時還捍衛(wèi)了加博在《百年孤獨》之后寫出的作品,那些作品依然依存于馬孔多的世界,但卻不是對《百年孤獨》的簡單重復(fù)。因此,加博說馬里奧在訪談中發(fā)表的某些觀點不僅十分精彩,而且相當(dāng)準(zhǔn)確,他本人的經(jīng)歷幫助他印證了那些觀點。再如,在1983年2月9日發(fā)表的題為“好吧,咱們聊聊文學(xué)”(“Está bien,hablemos de literatura”)的文章中——這個標(biāo)題取自博爾赫斯說過的一句話(“現(xiàn)在,作家們心里想著的是失敗和成功”)——加博提到他發(fā)現(xiàn)有些年輕作家,只想著為了趕上某個文學(xué)獎的評獎截止日期而趕緊寫完小說,卻不好好打磨自己的文字。在那篇文章中,加博恰當(dāng)?shù)匾昧笋R里奧的話,并進(jìn)行了拓展評論:

有一次我聽馬里奧·巴爾加斯·略薩說了句話,我迷惑了半天,他說的是:“坐下寫作的那一刻,就是所有作家決定自己當(dāng)個好作家還是壞作家的那一刻。”不過,多年之后,一個23歲的小伙子來到我位于墨西哥的家里,6個月前他剛剛出版了自己的第一部長篇小說,那天晚上他感覺自己好像打了場勝仗,因為他剛把自己第二部小說的稿子交給了編輯。我向他表達(dá)了我的疑惑,我不明白為什么他能寫得那么快。盡管我不想記那么久,可是他厚顏無恥的回答我確實直到現(xiàn)在都還記得:“你在動手寫作之前要考慮很久,因為全世界都在等著讀你的作品。我就不一樣了,我可以寫得很快,因為根本沒幾個人讀我寫的東西。”那時我就像開了竅一樣,終于明白了巴爾加斯·略薩那句話的意思:那個小伙子決定當(dāng)一個壞作家,實際上在他在一家二手車公司找到一份不錯的工作之前他一直都是壞作家,在那之后他再也沒有浪費時間在寫作上。(García Márquez 1991:371)

讓我們回到2007年3月。加博在那一整個月里都在慶祝自己的八十大壽。我們看見他坐在一列黃色火車?yán)铮禽v火車很像他的母親帶他去賣“大房子”時搭乘的那列(有人說就是同一列)。后來我們還在哈瓦那看到了他,他和那位族長漫步在漫長的秋天里,族長沒有穿橄欖綠軍裝,穿的是運動衣。我們還在美洲之家里發(fā)現(xiàn)了他的身影,他在那里給自己的朋友巴勃羅·米拉內(nèi)斯頒發(fā)艾蒂·桑塔馬里亞獎,并宣稱“這是我這輩子第一次給年紀(jì)比我小的人頒獎”。同月28日,我們看到他很愉快、開心、心滿意足地和朋友們、作家們、政治家們、文學(xué)評論家們相聚在多國語言學(xué)院共同舉辦的一場大會中。同一天,馬里奧年滿71周歲,盡管多家媒體曾經(jīng)表示他會參會,但是他最終沒有出現(xiàn)在會場。允許將《弒神者的歷史》收入全集,允許將自己的文章放入《百年孤獨》紀(jì)念版,馬里奧已經(jīng)做得相當(dāng)多了。哪怕有很多人試圖套問相關(guān)的情況,兩人卻依然堅持避談1976年雙閏的2月12日發(fā)生的事情。兩位紳士,馬孔多公爵和綠房子伯爵,在文學(xué)之桌上達(dá)成的協(xié)議依然有效。試圖挖掘其中隱情的文章數(shù)不勝數(shù),八卦報刊層出不窮。他們之間的事情,他們的朋友們,他們的政治立場,他們的妻子,都是他們自己的事情。沒人有權(quán)利侵入那片神圣的區(qū)域中去。而且,不管是什么人開口,他給出的都是屬于他自己的版本,和其他人給出的版本之間可能千差萬別。不過,請不必?fù)?dān)心,沒人會給出答案的。他們本人不會,他們的傳記作者也同樣不會,他們?nèi)济媾R著同樣的問題:壓根沒人知道發(fā)生了什么,為什么會發(fā)生那樣的事情。剩下的就是歷史了,屬于兩位文學(xué)巨匠的歷史,他們曾經(jīng)是朋友,后來成了敵人,最后,也許只有上帝知道,在另一個世界他們之間的關(guān)系會是怎樣的。也許我們的這本書就是用來讓他們再次見面、達(dá)成和解的。我們希望幫助他們回到1967年的那個夏天。就像比奧伊·卡薩雷斯的小說《英雄夢》(El sue?o de los héroes)(1954)里所寫的那樣,在那本小說中,主人公重新度過了對他而言特別重要的一年中完整的三天時光。我們希望再次給他們頒發(fā)羅慕洛·加列戈斯文學(xué)獎,再次在瑪爾塔·特拉巴的書店里組織一場盛大的簽售活動,再次給加夫列爾·羅德里戈·貢薩洛做洗禮,再在利馬舉辦一次拉美小說二人談,那場對談中一定會滿是苦妓與壞女孩。這所有的所有都只有一個目的,讓加博和馬里奧再一次成為“文學(xué)爆炸”血統(tǒng)的締造者:何塞·阿卡迪奧和烏蘇拉,列儂和麥卡特尼,希皮與薩貝,突厥人和印第安人,詩人與建筑師。

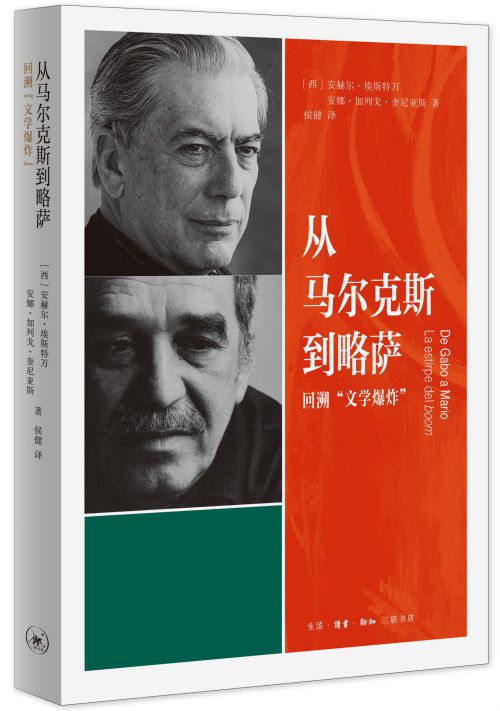

《從馬爾克斯到略薩:回溯“文學(xué)爆炸”》,【西】安赫爾·埃斯特萬、安娜·加列戈·奎尼亞斯/著 侯健譯,生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2021年3月版

本文摘自《從馬爾克斯到略薩:回溯“文學(xué)爆炸”》