《卡丹紐》:莎士比亞遺失的戲劇作品,源于《堂·吉訶德》

文學(xué)史上有許多優(yōu)秀作品,或意外被毀,或未能完成,或經(jīng)過修改出現(xiàn)多個版本共存的現(xiàn)象。“這些文學(xué)史上的著名時刻,昭示著文學(xué)藝術(shù)的生存困境。”英國牛津大學(xué)布拉斯諾學(xué)院榮譽教授伯納德·理查茲(Bernard Richards)梳理了歷史上那些未竟的杰作,圖文并茂地勾勒出一部令人心碎的“另類文學(xué)史”。《未竟的杰作:文學(xué)史上的60個遺憾》中文版近日出版,本文摘錄其中講述莎士比亞創(chuàng)作于1613年的詩體戲劇《卡丹紐》的一篇。

莎士比亞

莎士比亞的許多戲劇作品都已遺失。這并不奇怪,在伊麗莎白時期和詹姆斯一世時期,戲劇演出中最受重視、投入最高的是舞臺布景而非劇作出版。在這些已丟失的作品中,最引人注目的當數(shù)《卡丹紐》。它本是為慶賀1612年至1613年,伊麗莎白公主(詹姆斯一世的女兒)和巴拉汀伯爵的婚禮所作的二十多部戲劇之一,薩伏伊公爵派遣的駐英大使也曾看過該劇的演出。不僅如此,此劇很可能還曾在倫敦的黑衣修士劇院和環(huán)球劇場上演。

《卡丹紐》的故事源于米格爾·德·塞萬提斯的代表作《堂·吉訶德》(Don Quixote,1605-1615)——托馬斯·謝爾頓曾將《堂·吉訶德》的首卷翻譯成英文,并于1612年出版——的劇情支線。然而,莎士比亞此劇的手稿和印刷版本均未存世,整部作品在很長一段時間里銷聲匿跡,直到1653年9月,英國出版商漢弗萊·莫斯利在《文具商品冊》(Stationers’ Register)中提到了它。據(jù)記載,《卡丹紐》是由“約翰·弗萊徹先生與莎士比亞合著的”。如果真是這樣,那么它很可能與兩人合作完成的其他作品頗為相似,譬如《兩貴親》(The Two Noble Kinsmen,1612-1614)和《一切都是真的/亨利八世》(All is True /Henry VIII,1613)。

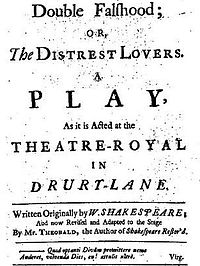

1727年12月13日,劉易斯·西奧博爾德版的《雙重背叛》[Double Falsehood,又名《苦惱的情人》(The Distrest Lovers)]在德魯里巷的皇家劇院上演,沉寂已久的《卡丹紐》終于再度浮出水面。西奧博爾德宣稱自己擁有該作的手稿,但1728年印刷出版的《雙重背叛》卻似乎是經(jīng)過大量編輯和改寫的。

《雙重背叛》劇本初版扉頁

關(guān)于文本真實性的檢測

西奧博爾德或許不知道,1613年5月的王室內(nèi)部記錄冊里曾經(jīng)提及《卡丹紐》,并且還記錄著約翰·赫明的演出費用。不僅如此,西奧博爾德很可能對莫斯利的《文具商品冊》同樣一無所知。因此對他而言,偽造手稿意味著從零開始——這幾乎是不可能的,他根本就無從入手。縱使西奧博爾德知道莎士比亞曾與弗萊徹合作,他也不太可能偽造出一份既有兩位作家筆跡,又能通過20世紀的創(chuàng)作風(fēng)格測試的手稿。

《卡丹紐》的故事情節(jié)與《堂·吉訶德》基本吻合。卡丹紐被朋友費爾南多橫刀奪愛,失去了情人盧辛達。為了逃婚,盧辛達躲進了女子修道院,而遭到背叛的多洛蒂(費爾南多的情人)則開啟了她的荒野探險。作品里的所有角色最終都實現(xiàn)了自我和解,并學(xué)會了應(yīng)對困境。莎士比亞和弗萊徹不僅將卡丹紐的父母及盧辛達的人物形象塑造得更加豐盈飽滿,還修改了許多故事中的小細節(jié),不過,宏觀層面的敘事主線并未改變。西奧博爾德版的《雙重背叛》究竟經(jīng)歷了怎樣的復(fù)雜修改,我們已不得而知,但可以肯定的是,這番修改基本還是尊重作品原貌的。

另一個懸而未決的謎團是:在1728年印刷版的劇本中,主人公的名字并不叫卡丹紐,而是被改成了朱利奧。所有其他角色也被重新命名:費爾南多改名為恩里克斯,盧辛達成了利奧諾拉,多洛蒂則是維奧蘭特。這倒也不奇怪,改名換姓是劇作家改寫作品時常做的事情,真正出人意料的是,被搬上舞臺的戲劇名叫“卡丹紐”,這或許只是附帶在手稿里的臨時劇名。當然也有另一種可能:原版《卡丹紐》里的主角本與《堂·吉訶德》的主人公同名,直到王政復(fù)辟時期才被改名(也許是西奧博爾德改的)。

基于原版的改編

《雙重背叛》作為一部戲劇似乎稍顯單薄,西奧博爾德很可能刪掉了所有涉及洛佩茲和法比安的喜劇支線。此外,該作品的敘事主線也存在斷層,許多故事節(jié)點之間缺乏聯(lián)系。據(jù)傳,原著中的恩里克斯強暴了維奧蘭特,但這也只是毫無證據(jù)的道聽途說。不過,強暴的場景在塞萬提斯的《堂·吉訶德》里真實存在,只是描寫得并不露骨,因此它很可能真的存在于原版劇本中,只是被西奧博爾德以“不符合禮節(jié)”為由刪去。可見18世紀早期,資產(chǎn)階級出身的觀眾對“藝術(shù)必須高雅正直,并且與道德和宗教緊密結(jié)合”的要求,切切實實地影響了戲劇的實踐。例如,在《維洛那二紳士》(The Two Gentlemen of Verona,1590-1594)中,普羅丟斯試圖非禮西爾維婭時的那句臺詞(“你必須屈服于我的欲望”),在本杰明·威克特的修訂本(1762-1763)中就被刪去了。這場拘謹保守的文化運動是由杰里米·科利爾和約瑟夫·艾迪生領(lǐng)導(dǎo)的,前者曾于1698年出版了《淺談英國戲劇舞臺上的非道德與非神圣》(Short View on the Immorality and Profaneness of the English Stage),后者則是《觀察家》的聯(lián)合創(chuàng)始人和首席編輯。后來,利奧諾拉在修道院遭綁架,而且很可能是被強行裝進恩里克斯混進來時用的那副棺材中。該情節(jié)讓人聯(lián)想起莎士比亞《辛白林》(1611)里關(guān)于阿埃基摩的場景——當時他被偷運到伊摩琴的房間。不過,塞萬提斯的寫法更加簡單粗暴——利奧諾拉直接被暴力劫奪。

毫無疑問,《卡丹紐》雖不能與莎翁的主要作品相媲美,但依舊是一部趣味盎然的劇作。除了作品本身質(zhì)量很高以外,它還成功地將莎士比亞和弗萊徹與當代歐洲大陸的重要作品聯(lián)系起來。維奧蘭特裝扮成牧童的故事情節(jié)是對文藝復(fù)興時期浪漫喜劇中盛行的“變裝傳統(tǒng)”的延續(xù),而恩里克斯和朱利奧之間破碎的友誼,則與莎翁戲劇《維洛那二紳士》中不歡而散的瓦倫丁和普羅丟斯頗為相似。不僅如此,精心安排的大團圓結(jié)局更是與真正的莎翁戲劇如出一轍。這部作品并不能填充后世對17世紀初歐洲文化氛圍的理解和想象,但它確實略微加深了讀者對莎士比亞及弗萊徹的了解。從藝術(shù)創(chuàng)造的層面來說,《卡丹紐》不但質(zhì)地飽滿、節(jié)奏明快,而且具備了伊麗莎白時代和詹姆斯一世時期的戲劇特質(zhì)——其創(chuàng)作光譜的一端是代表著歌頌浪漫愛情的無韻詩,另一端則是描寫日常生活、平淡樸素的散文。

內(nèi)部佐證

作品開篇處的詩句在風(fēng)格上與莎士比亞其他作品里的詩句高度相似。此外,朱利奧的臺詞聽上去更是“活脫脫的莎士比亞口吻”:

我瞧不出她的熱情,那個少女,

她本該被青春和愛點燃。她終于允諾,

一副食欲寡淡而勉強吞咽食物的樣子;

我很滿足,她說,佯裝出的靦腆

像極了那些將自身話語當作護身符的人們,

與世界保持距離。這感情,

這種假裝的愛,即使無人觸碰也注定破碎;

被冰封的愛情能否消融;我的心啊,

它已化作海伯利安眼中那陽光普照大地,

持久熱烈,永恒燃燒。

有一句讀起來完全屬于“莎翁風(fēng)格”的詩句(盡管不是他慣用的抑揚格五音步),實際上卻是西奧博爾德寫的,后者自己也承認了這一點。

但宗教的柔情觸碰心弦;

以黑夜的遲鈍聽覺,向懶惰之神傳達

聲音的概念,直到她從慵懶的沙發(fā)里起身

渙散的注意力開始集中。

在原著的藝術(shù)遺跡中,可信度最高的當數(shù)英國作曲家、魯特琴演奏家羅伯特·約翰遜創(chuàng)作的歌曲《森林、巖石和山川》。眾所周知,他曾為莎士比亞后期的一些戲劇配樂:

森林、巖石、山川和沙漠

苦寒和饑餓肆意猖獗的荒涼之地,

聽,那可憐少女的遺愿,

她以恥辱的方式被奪去性命。

每當我輕輕歌唱,銀色噴泉的空洞水流如同

最憂傷的鐘擺聲。它為我的傷痛伴奏,

悲傷的我咒我厄運,一滴眼淚緩緩落下,

接踵而至的是死亡。

…………

我愿將所有的悲傷、哀泣、呻吟和希望,

以及類似希望的謊言,都贈予那些在愛情里破碎的心。

我愿將早已無法感知的渴望,都獻給墜入愛河的

可憐少女,她們?yōu)閻蹚匾箍奁?/span>

甜蜜地睡去吧,我正把悲傷之歌輕輕吟唱,

我深愛的人啊,你們空洞的內(nèi)心從未盛放真理,

悲傷的我咒我厄運,一滴眼淚緩緩落下,

接踵而至的是死亡。

無論《森林、巖石和山川》的歌詞是否真的出自莎翁之手,它毋庸置疑地具備了鮮明的莎士比亞風(fēng)格。

神秘失蹤

《卡丹紐》的原稿究竟命運如何?1744年,西奧博爾德去世。沒有任何記錄顯示他生前曾出售過莎士比亞的手稿,人們同樣也沒能在其遺產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有關(guān)稿件的蛛絲馬跡。1770年,《雙重背叛》被再度提及,這也是它最后一次進入公眾視線。當時的一則廣告宣稱,這部被還原了的作品就收藏在考文特花園劇場博物館里。如果這個傳言是真的,那么手稿很可能已在1808年9月19日的大火中遭遇厄運。在不相信西奧博爾德曾擁有莎翁手稿的群體中,有兩個說法尤為盛行:其中一個認為手稿是在1613年6月29日發(fā)生在環(huán)球劇院的那場大火中被燒毀的;另一個說法認為,1666年的倫敦大火使得圣保羅大教堂里的大量書籍(它們當時被存放在地下室的石穹頂下面)因被熔化了的鉛質(zhì)屋頂點燃而焚毀。《卡丹紐》真的損毀于以上提及的某場火災(zāi)嗎?我們永遠無法得知真相為何。

真跡還是贗品?

哪句話聽起來特別像莎士比亞所說?恩里克斯試圖引誘維奧蘭特時所說的臺詞就仿佛正在照本宣讀莎翁的文字:“不,你的香水/紫羅蘭原野般的氣息/并未帶給我感官的愉悅。”

然而某些評論家認為,這句朱利奧的臺詞才像真正的莎士比亞所言:“如同輕信的傻瓜/我向信任的朋友展示寶物/而他卻橫刀奪愛。”這就像《無事生非》(1598-1599)中克勞迪奧所說的:“這純粹是小男生的惡作劇。他將意外發(fā)現(xiàn)的鳥巢指給小伙伴看,而后者卻將其盜走。”被蹂躪的維奧蘭特唱起哀歌,這不禁讓人想起《維洛那二紳士》中瓦倫丁的回憶:

我沒有名聲掃地,也未曾讓榮耀化作

一座死亡獨自盤桓的黑暗宅邸。

我邀你來到的這座寺院,極盡荒涼,

被丟棄的襤褸布料無法修補,

它會成為你的戰(zhàn)利品。

《卡丹紐》中的那句“你必須嫁接入貴族血統(tǒng)”與《冬天的故事》里描繪的園藝學(xué)意象之間存在著微妙的聯(lián)系,而“這些曾有著令人愉悅形狀的云/如今已是一片虛無”則讓人聯(lián)想起《安東尼與克里奧佩特拉》里的那句“有時我們看到巨龍般兇猛的云”。但是問題在于,真正出自莎翁之手的臺詞未必都有著如此濃厚的莎士比亞風(fēng)格,模仿終歸比創(chuàng)新更容易。

現(xiàn)存的版本

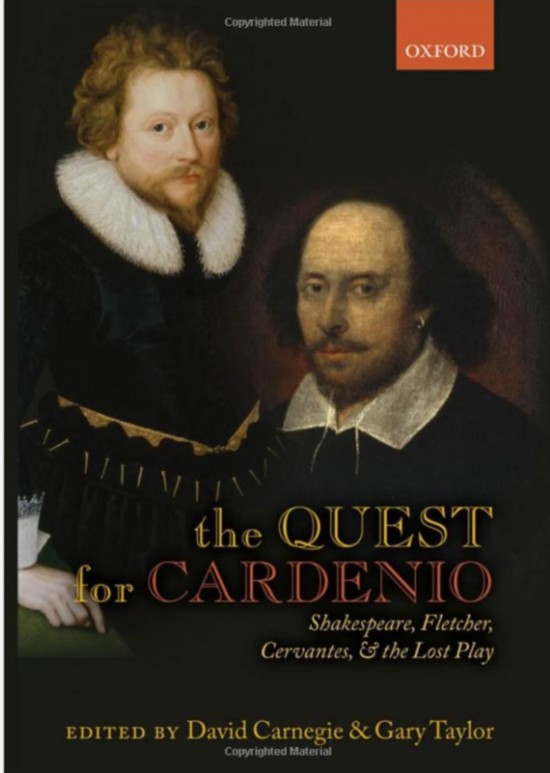

《尋找卡丹紐》(The Quest for Cardenio,2012)一書不僅講述了《卡丹紐》還原和重建的全過程,還就其復(fù)雜文本所涉及的問題進行了探討。這部由大衛(wèi)·卡內(nèi)基和加里·泰勒編輯的綜合性學(xué)術(shù)著作,收錄了二十位專家的論文資料,所涵蓋的研究主題包括:塞萬提斯對后世的影響、變裝和性別轉(zhuǎn)換的戲劇傳統(tǒng)及對現(xiàn)存文本的真實性考量。此書對《卡丹紐》的重塑起著關(guān)鍵性作用,有了它的幫助,《卡丹紐》不僅能作為學(xué)術(shù)話題被研究者們反復(fù)提及,更可以作為一部能在現(xiàn)代話語生產(chǎn)體系中被重新構(gòu)想的作品,重新登上戲劇舞臺。近年來,不少劇院已經(jīng)開始行動,皇家莎士比亞劇團也曾于2011年進行過這方面的嘗試。

《尋找卡丹紐》

“反斯特拉福德”群體

涉及莎士比亞作品真?zhèn)涡缘脑掝}往往引得人們爭論不休,《卡丹紐》的手稿副本如果重現(xiàn)江湖,恐怕也很難幸免。數(shù)量龐大的“反斯特拉福德”群體甚至認為莎士比亞從未寫過任何劇本。該觀點在羅蘭·埃默里奇的電影《無名氏》(2011)中也有所體現(xiàn):片中的“第十七位牛津伯爵”被塑造成了“莎翁作品的真實創(chuàng)作者”。然而在現(xiàn)實中,這位伯爵根本不可能是《卡丹紐》的作者,因為他在該作品首次被搬上舞臺前就已去世。不過,陰謀論者往往選擇對此充耳不聞。

接下來發(fā)生了什么?

出版于1728年的西奧博爾德版本得以幸存,學(xué)者們自然要對其真實性進行輪番審查。盡管不少評論家認為,這部名為“雙重背叛”的戲劇其實是西奧博爾德寫的贗品,但布倫·哈蒙德還是選擇在2010年將其收錄在“阿登莎士比亞系列”(Arden Shakespeare series)中。不過,縱然經(jīng)過了大量編纂和修訂,《雙重背叛》中保留下來的原著遺跡還是得到了絕大多數(shù)學(xué)者的認同。1994年,查爾斯·漢密爾頓出版了作品《第二個少女的悲劇》(The Second Maiden’s Tragedy),并表示這就是遺失已久的《卡丹紐》。這個說法遭到了多數(shù)學(xué)者的駁斥,學(xué)術(shù)界普遍認為,《第二個少女的悲劇》應(yīng)該是詹姆斯一世時期的劇作家托馬斯·米德爾頓所寫。

2011年,皇家莎士比亞劇團的導(dǎo)演格雷格里·多蘭將《卡丹紐》搬上了天鵝劇院的舞臺。這座重新裝潢過的劇院位于艾馮河河畔的斯特拉福德。多蘭不僅在塞萬提斯、莎士比亞、弗萊徹、謝爾頓和西奧博爾德的基礎(chǔ)上重新構(gòu)思了整部作品,還新增了恩里克斯強暴維奧蘭特的場景,這使得整部戲劇多了幾分西班牙風(fēng)味。

這部作品有可能完成并出版嗎?

讀者始終希望有朝一日能找到《卡丹紐》的手稿,但這種可能性實在不大。珍妮弗·李·卡雷爾的小說《莎士比亞的秘密》(The Shakespeare Secret,2008)描繪的就是人們對原稿近乎瘋狂的大肆追尋。試圖重塑該作品的作家無疑會不斷涌現(xiàn),但要將莎士比亞的無韻詩模仿到足夠的篇幅絕非易事,許多莎翁作品必不可少的核心元素難免會在仿寫進程中缺失。而且,現(xiàn)存的《卡丹紐》故事并不完整,我們對被西奧博爾德刪除的喜劇支線一無所知,當然也不可能將其還原。