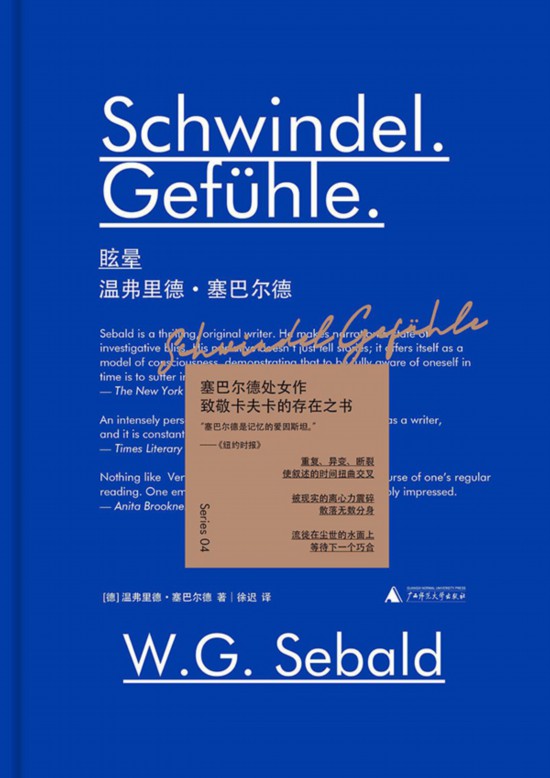

塞巴爾德《眩暈》:介于虛構與非虛構之間的魔幻寫作

錯亂的記憶、將杜撰的內(nèi)容和真實的歷史剪貼畫一樣拼合、模糊各種文體之間的界限、甚至為那些本身就因斑駁褪色而顯現(xiàn)出一些驚悚感的歷史照片編寫詭異的故事……這是德國作家溫弗里德·塞巴爾德一直喜歡的寫作方式。從《奧斯特利茨》《移民》《土星之環(huán)》到最近出版的《眩暈》,塞巴爾德的寫作始終對“真實”充滿了質疑。最近出版的一部小說《夜晚的潛水艇》中,作者陳春成因為構筑了一種現(xiàn)實與夢幻交錯的故事而讓小說充滿意蘊,相比之下,塞巴爾德將故事更推向極致,《眩暈》第一章以司湯達的視角,講述了他的從軍經(jīng)歷、與梅毒的斗爭以及無果的愛情;第二章講述了“我”在意大利多地的旅行,或者說被不安驅動的一次次逃離;第三章講述了卡夫卡于一九一三年在意大利的一次公務出差和浴療之旅;最后一章,“我”重返德國故鄉(xiāng),挖掘自己的童年記憶。四個部分都圍繞著一個孤獨的敘述者,他們都踏上了古怪而令人不安的旅程,而“我”在旅行中撞見了各種分身、尾隨者、歷史鬼魂,不斷與神秘的獵人格拉胡斯相遇,還隱約與不同時空的司湯達和卡夫卡共享了相似的驚恐和困頓……

如同《眩暈》的標題所指示的,塞巴爾德的行文中充滿了迷亂,如第一章中,敘述者講述:“幾年前翻閱舊報紙時,他偶然發(fā)現(xiàn)一幅名為《伊夫雷亞概貌》的版畫。這讓他失望不已,且不得不承認,他記憶里沐浴在暮光中的小鎮(zhèn)不過是這幅版畫的復制品。所以貝爾建議,千萬不要購買刻有旅途中領略過的風光或遠景的版畫,因為不需多久,它們就將取代我們曾有的記憶,是的,你甚至可以說,它們會將之摧毀。”

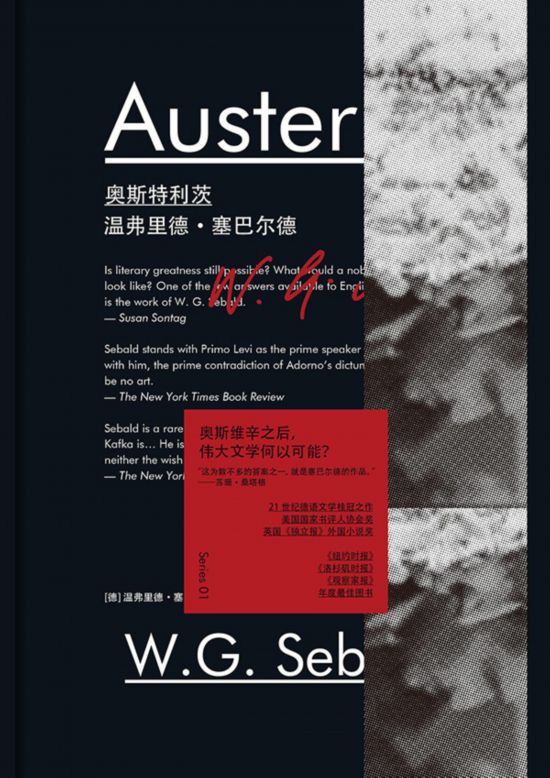

不同于許多小說家只是單純地耽溺于錯亂的時間和混淆真實與虛幻帶來的魔幻感,塞巴爾德出生于二戰(zhàn)時期的德國,他的父親曾在納粹軍隊服役,是德國戰(zhàn)后“沉默的一代”的一分子,塞巴爾德痛恨父輩,也對歷史及自己的身份充滿反思、這種強大的不確定和沉痛或隱或現(xiàn)地呈現(xiàn)在塞巴爾德的小說中,如“我”在威尼斯與瑪拉基奧沿大運河劃船到開闊水域,聽見他說“由碳創(chuàng)造的生命奇跡,在火焰中上升”,又看到晝夜焚燒永不熄滅的市政焚燒爐,大到可以容納好幾座總督宮的面粉廠黑暗的立面,告別時瑪拉基奧喊“耶路撒冷見”……還有他之前的那部和“奧斯維辛”讀音相似的《奧斯特利茨》,這都讓塞巴爾德的小說有種歷史的沉郁。

最近,《眩暈》中文譯者徐遲做客曉書館,對話小說家孔亞雷、青年創(chuàng)作者瞿瑞,三人一起聊了聊塞巴爾德。

現(xiàn)場

幽靈般的書寫,以精妙顛覆對傳統(tǒng)小說的預判

《眩暈》是塞巴爾德創(chuàng)作的第一本虛構作品,也是他的整個文學宇宙的源起之作,但就寫作的成熟度來說,卻是一本不像處女作的處女作。

該如何理解“眩暈”,徐遲說,“德語原版的書名,其實叫《眩暈。感覺。》,它來自于整本書的概括,就像是從高處向下看的感覺。全書都以第一人稱視角,敘述自己在漫游中遇到的已故或者說不存在于世界的人和事物的故事,這些遇見會產(chǎn)生一種記憶重置的感覺,記憶的虛無感帶來了眩暈,是一種復合的感覺。” 在譯者徐遲看來,《眩暈》不是傳統(tǒng)意義上的小說,它由四個章節(jié)組成,但是敘述者“我”卻出現(xiàn)得很晚,全書像是由一個幽靈一般的卡夫卡的幻象,將整個故事聯(lián)系起來。

塞巴爾德的作品,無論從哪個角度來看都有一種幽靈般的氣質。 青年寫作者瞿瑞對這種書寫的“幽靈感”印象深刻,她說,“塞巴爾德某種程度上講,屬于二戰(zhàn)幸存者的后代。他筆下的故事大多也發(fā)生在這個時間段,他筆下的故事大多也聚焦于這一代人的精神世界:在歷史的陰影中,人如何持續(xù)受到傷害,并且走向死亡的?一系列對客觀物的精確觀察以及豐富的內(nèi)心精神變奏,被賦予一個幽靈般的主體。” 塞巴爾德顛覆了我們對于傳統(tǒng)小說的預判,人物不再重要,是一種幽靈,是那些所有有限之物的承載物。

作為一個有眩暈癥的人,瞿瑞看到書名非常親切,“眩暈的時候你會感覺到自身和整個世界都在運動,找不到一個支撐的坐標。和其他病癥相比,可能眩暈會更有哲學意味,仿佛是伴隨你這個人的所有特征都在瓦解。但塞巴爾德圍繞眩暈這個詞,構建出這樣一部作品,其中隱喻非常精妙。”

曾經(jīng)給塞巴爾德寫過書評的孔亞雷,注意到了這位作家在寫作上的突破。“他沒有采取傳統(tǒng)小說的那種寫法,你會覺得塞寫的東西很像散文,很像一個回憶錄,很像一個非虛構的作品。” 孔亞雷談道,自己看塞巴爾德的書看得很慢,因為 “里面沒有什么情節(jié)推動,但每個場景都很美妙,這和傳統(tǒng)小說太不相同了。看上去好像有點散漫,仿佛漫無目的地到處走來走去,但塞巴爾德的小說絕對是高明的小說,結構明確,這種明確,又不是那種說立刻用語言來總結概括的明確,他不說教,卻什么都說清楚了。”

孔亞雷笑談,自己受塞巴爾德影響變成了一名環(huán)保主義者,他稱之為“文學的力量”,以前向往名車,如今覺得代步夠用就可以。這種“潤物細無聲”的寫作,在同樣是小說家的孔亞雷眼里,非常精妙,“通過這種故事和情緒,將寫作者要傳達的東西傳遞了出去。塞巴爾德難以看透,所以一定要讀第二遍,他的作品密度和寫作水平經(jīng)得起反復看,并不是因為復雜,相反,并不復雜,而是精妙。”

《眩暈》插圖 意義不明的照片

“生是一部電影,死是一張照片”

塞巴爾德被稱為“福克納、馬爾克斯和卡佛之后,中文寫作者的又一個寫作典型。” 不僅在于他打破了虛構與非虛構之間的壁壘,還在于他以創(chuàng)新書寫方法,鍛造出一種說不清道不明的文學體裁,“長句”成為”塞巴爾德漫談”的標志性存在,在德國留學多年的徐遲認為,長句是德奧以及法國作家的“通病”,“這和語言結構有關。德語是框架的語言結構,只能不停地在右邊填東西,寫完之后發(fā)現(xiàn)一頁只能放下兩個句子,塞巴爾德的長句,因為他句子中想要承載的的內(nèi)容很多,讀完100頁或許可以喘一口氣,但塞巴爾德的場景是有坡度的,像山一樣,積累到一個高峰,然后突然釋放,你能從中讀到他的文脈,塞巴爾德有他自己獨特的節(jié)奏感。”

“圖像”,是塞巴爾德的又一個特點,剛剛拿到書的讀者或許還會疑問,這是一本小說還是紀實寫作呢?在瞿瑞看來,“塞巴爾德通過照片,喚醒了我們對于過去某個瞬間的臨在感,增強了小說的真實性。然而,不同于“非虛構新聞寫作”的是,從整體考量,這些作品在“真實—虛構”天平上依然明確地向虛構一方傾斜,也就是說,“真實”并不是這些紀實小說的唯一標準,它們只是提供了材料和證據(jù)。通過照片的介入,兩種聲音互相作證,互相補充。

譯者徐遲的感受可能是雙重的,他說,“塞巴爾德并沒有把自己的小說,強行按到一個刻板的文體中,相反,他利用圖片為讀者制造了一個空當,讀者在閱讀文字的時候勢必會產(chǎn)生想象,而且塞巴爾德的句子畫面感很強,讀者在自己產(chǎn)生想象的時候,突然看到意料以外的圖片,勢必在閱讀當中會產(chǎn)生停頓,這也是他匠心獨運的地方。”《奧斯特利茨》剛面世的時候,很多讀者以為封面上的小男孩,是小時候的塞巴爾德,但其實只是一張和作者毫無關系的照片,瞿瑞覺得這種方法,“看似用文本和照片定制的方式,提醒你這里發(fā)生了故事,圖片仿佛是故事的證據(jù),但事實上并不是,圖片本身是真實的,但文本也是真實的,它導向兩個方向,我們到底應該信任哪個東西?我認為正是因為這種分歧,指向了一個虛構,也就是寫作它的真相。長句的纏繞也好,對照片種復雜的應用也好,我覺得最重要的,是他無法表達出來的東西。”

廢墟中的漫游者,無法直面的恐懼讓塞巴爾德“流放”自己

蘇珊·桑塔格評價《眩暈》說“這是一幅心靈的自畫像——關于一顆躁動不安、持續(xù)不滿的心靈,一顆受盡折磨、輕易落入幻覺的心靈。”《泰晤士報文學副刊》認為這是“一部高度私人化的作品”,在孔亞雷看來,塞巴爾德英年早逝令人惋惜,只留下四部虛構作品,“這四本書的關系密切,在我心目中,我將這些書看成一部大小說,里面人物旅行的目的地很多,但仔細分析作者選擇的每一處地點,都飽含深意卻又很自然,這種用意,你并不一定能覺察到,甚至要去很細致地讀好多遍才會發(fā)現(xiàn)。”

在四本書中,所有的主人公都在旅途當中,不管是在尋找自我,或者是去尋找廢墟,徐遲覺得,“雖然塞巴爾德從城市出發(fā),但其實他從城市出發(fā)的目的是戰(zhàn)后的廢墟,或者說是返程,比起城市漫游者,他更像一個廢墟中間的漫游者,我想可能是跟他自己的生命有關系。”

1944年,塞巴爾德出生于德國巴伐利亞,在戰(zhàn)爭所致的陰影下長大成人,他深信,德國新近的歷史,是一段不可直接書寫的歷史,因為它巨大的恐懼,使人喪失了倫理與理性的思考能力,這些恐懼只能間接敘述。“塞巴爾德無法從現(xiàn)有的一手資料中,尋找到說能佐證他自己看法的證據(jù)。只能通過自身的漫游,不只是說在故鄉(xiāng)的漫游,他本人自己也是漫游到移民到了英國,可以這么說,塞巴爾德采取這種在異鄉(xiāng)流放自己,達到獲取從鏡中指認出自己的過程。”

2019年,塞巴爾德絕唱《奧斯特利茨》出版,由這部作品開始,新民說·廣西師大出版社正式將這位文學大師的作品整套引入國內(nèi)文學世界,他的成名作《移民》和代表作《土星之環(huán)》連續(xù)以中文首譯姿態(tài)登場,《眩暈》的出現(xiàn),將塞氏文學宇宙拼湊完整。