“新冠文學(xué)”與“轉(zhuǎn)折文學(xué)” ——2020年德語文學(xué)回顧

內(nèi)容提要 對于2020年的德語文學(xué)而言,“新冠文學(xué)”與“轉(zhuǎn)折文學(xué)”是兩個關(guān)鍵符碼。對于新冠疫情給人類社會方方面面帶來的影響以及德國統(tǒng)一給原東西德帶來的沖擊,德語文學(xué)都做出了審視和反思。同時,2020年德語文學(xué)的重要獎項皆被女性作家斬獲,2020年也因此成為女性作家的豐收之年。

關(guān)鍵詞 德語年度文學(xué)研究 新冠文學(xué) 轉(zhuǎn)折文學(xué) 德國統(tǒng)一三十周年 女性作家

無論從何種意義上而言,2020年都注定是難忘的一年。這一年,全世界都經(jīng)歷了新冠疫情的恐懼,但同時也見證了希望的來臨。在疫情中,我們對于人與人、人與自然的關(guān)系產(chǎn)生了正常狀態(tài)下所無法體會的感受,“新冠文學(xué)”應(yīng)運而生。對于德國,2020年還是德國統(tǒng)一三十周年,“轉(zhuǎn)折文學(xué)”也對統(tǒng)一給原東西德帶來的影響和變化進行了更加深入的審視和反思。因此,當(dāng)我們回首2020年,“新冠文學(xué)”與“轉(zhuǎn)折文學(xué)”就成為我們理解2020年德語文學(xué)的關(guān)鍵符碼。同時,許多女性作家斬獲了包括畢希納獎在內(nèi)的重要文學(xué)獎項,得到了早就應(yīng)該獲得的承認,2020年也因此成為女性作家的豐收之年。

一、新冠文學(xué):為何寫?何時寫?如何寫?

作為2020年的中心事件,新冠疫情深刻地影響了世界政治、經(jīng)濟、文化等各個領(lǐng)域,自然也給文學(xué)烙下了深深的烙印。萊比錫書展和法蘭克福書展不得不謝絕訪客轉(zhuǎn)為線上,諸多作品朗誦會或者作家見面會被取消。在感染的危險和行動受限的情形下,文學(xué)成為一種很好的方式,使我們可以跨越物理邊界去往任何我們想去的地方。某種程度上,文學(xué)歸還了我們一部分被新冠疫情奪走的自由。新冠疫情讓人重新反思人與自然、人與科學(xué)、人與社會以及人與人之間的關(guān)系,因此文學(xué),特別是與新冠疫情有關(guān)的非虛構(gòu)和虛構(gòu)作品,引起了讀者的熱切關(guān)注,疫情文學(xué)閱讀也就成為一個特殊的文化現(xiàn)象。讀者自然可以選擇在《十日談》《死于威尼斯》或者《鼠疫》等經(jīng)典之作中思考人性沖突和生命價值的體現(xiàn),但2020年的德語文學(xué)也同樣對新冠疫情做出了自己的反應(yīng),這些作品被稱為“新冠文學(xué)”。

在新冠疫情剛一開始的三月份,奧地利著名作家瑪蕾娜·施特雷魯維茨(Marlene Streeruwitz,1950—)就在網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)表了關(guān)于疫情的連載小說《世界變成了這樣》(So ist die Welt geworden),實體書在2020年10月由巴豪(Bahoe)出版社出版。在三十多個片段短章里,作家借主人公貝蒂描寫自己在疫情下的生活,抒寫當(dāng)世界因為新冠而被迫停滯時,她所經(jīng)歷的情感以及身體上的危機,并對封城這種極端措施對于社會、藝術(shù)以及政治的影響進行了分析。她尤其批評了疫情期間以總理庫爾茨為首的奧地利政治精英表現(xiàn)出的極具干涉性的、父權(quán)制的做派。她期望,在討論疫情期間的種種挑戰(zhàn)時,藝術(shù)和文化能夠發(fā)揮更大的作用,并試圖將“文學(xué)用作生存的技藝”。

瑪蕾娜·施特雷魯維茨與《世界變成了這樣》,圖片源自Yandex

而在德國,2020年9月年輕作家洛拉·蘭德爾(Lola Randl,1980—)出版了《萬物之靈》(Die Krone der Sch?pfung),小說中的主人公原本和母親、丈夫、孩子還有情人住在一個僻靜的小村莊里,但疫情的到來打破了他們平靜的生活:鄉(xiāng)村超市里的面粉、白糖、廁紙等全部出現(xiàn)了短缺,不斷有城里人來到這里,希望獲得片刻的喘息和寧靜。但村子里的人擔(dān)心這些城里人帶來病毒,對這些人心存疑慮,平靜的村子也開始討論感染的風(fēng)險、口罩的必要性、零號病人、感染的癥狀等等。與此同時,主人公作為一個成功的電影制片人,正在寫作一個關(guān)于僵尸的電影劇本,她由此想到“病毒就是一種最小的僵尸,最微小的不死者”。可惜的是,人們不能像在電影里用滅火器消滅僵尸那樣消滅病毒。洛拉·蘭德爾在小說中觀察、提問、反思,對新冠病毒帶來的混亂進行了分析,并對人類是“萬物之靈”的說法提出了質(zhì)疑。究竟是人類還是這種新的病毒才是“萬物之靈”?人和自然究竟誰才是這個世界最終的主宰?

除上述兩部作品之外,2020年的德語文學(xué)界還出現(xiàn)了馬蒂亞斯·霍克斯(Mattias Horx,1955—)的《新冠之后的未來》(Die Zukunft nach Corona)、娜迪亞·布德(Nadia Budde,1967—)的《置身其中的一周》(Eine Woche drin)等新冠文學(xué)作品。作為一種觀照世界的方式,作為一種價值觀的載體,文學(xué)自然地要對疫情和后疫情時代的現(xiàn)實做出反應(yīng)。而誠實地面對社會現(xiàn)實,記錄、見證并參與所發(fā)生的點點滴滴,也是作家義不容辭的責(zé)任。上述這些新冠文學(xué)作品都很好地對新冠疫情下的生活進行了記錄和書寫。但對于文學(xué),我們的期待似乎更多,因此,當(dāng)“為何寫?”不是問題后,文學(xué)界自然要思考“何時寫?如何寫?”的問題。

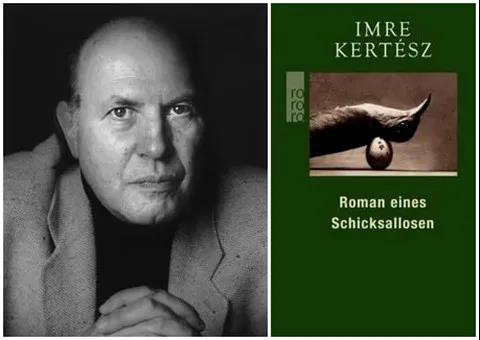

筆者承認,2020年出現(xiàn)的新冠文學(xué)很好地體現(xiàn)了“文章合為時而著”,它能夠讓作家和讀者記錄并閱讀疫情下的無奈、分離、孤獨、疼痛,宣泄壓抑的情緒,使人更加深入地思考自己,體認到自己與他人、與世界復(fù)雜而深刻的聯(lián)系,自然有著非常積極的意義。但筆者更認為,這些新冠文學(xué)的作家雖有“為時而著”的心,但要想寫出真正“為時而著”之文,作家還需要冷靜、沉淀和時間。書寫新冠疫情,需要從長遠的視角出發(fā)思考,如果是“急就章”,思考必然是不充分的。2002年諾貝爾文學(xué)獎得主凱爾泰斯·伊姆雷(Kertész Imre,1929—2016)的自傳體小說《無命運的人生》(Roman eines Schicksallosen)以1944年十四歲時的自己在集中營的生活為背景,但他寫作該作品時已經(jīng)是1975年,經(jīng)過了三十年不斷的再回首、再思考。因此,筆者認為,寫作新冠文學(xué)自然是作家的使命和職責(zé)所在,筆者也稱贊2020年新冠文學(xué)作家們的這種創(chuàng)作激情,但更期待作家們對新冠文學(xué)進行冷靜的審視與思考,畢竟時效性并非文學(xué)的標準,文學(xué)是慢的藝術(shù),是思考、沉淀的藝術(shù),只有這樣的文學(xué)作品才會具有深邃的思想、真摯的情感和精到的藝術(shù)構(gòu)思,從而獲得更大的影響力與生命力。

凱爾泰斯·伊姆雷與《無命運的人生》,圖片源自Yandex

二、轉(zhuǎn)折文學(xué):《明星111》與《本分的謀殺犯》

2020年是德國統(tǒng)一三十周年。盡管由于疫情德國未能舉行大型的官方慶祝活動,但德國總理默克爾仍表示“在和平與自由之中慶祝統(tǒng)一三十周年是令人欣喜的”,她同時也在講話中呼吁民眾,“我們要有足夠的勇氣在新冠肺炎疫情期間開創(chuàng)新局面,有足夠的勇氣克服東西部之間仍然存在的分歧,也要有足夠的勇氣讓整個社會加強凝聚力,并為之不斷努力”。文學(xué)領(lǐng)域也推出了兩部優(yōu)秀的長篇小說,旨在對兩德統(tǒng)一與融合、轉(zhuǎn)折帶來的政治與社會文化的變遷進行審視和反思。這兩部作品分別是盧茨·塞勒(Lutz Seiler,1963—)的《明星111》(Stern 111)和英果·舒爾策(Ingo Schulze,1962—)的《本分的謀殺犯》(Die rechtschaffenen M?rder),均獲得了萊比錫文學(xué)獎提名,最終《明星111》斬獲該獎。

盧茨·塞勒在2014年出版長篇小說處女作《克魯索》(Kruso),并獲得當(dāng)年德國國家圖書獎。時隔六年的又一部長篇小說《明星111》與上部作品之間有著顯而易見的千絲萬縷的聯(lián)系,但與《克魯索》描述的是轉(zhuǎn)折之前的故事不同,《明星111》的故事發(fā)生在從1989年11月9日民主德國政府被迫開放柏林墻并允許公民申請訪問聯(lián)邦德國,到1990年10月3日民主德國依照聯(lián)邦德國《基本法》“加入”聯(lián)邦德國從而實現(xiàn)德國統(tǒng)一之間的過渡時期。柏林墻開放兩天后,一對五十多歲的中年夫婦英格和瓦爾特決定離開東德。他們一封電報叫回了兒子卡爾,讓卡爾留在家鄉(xiāng)看家,或者說“殿后”,然后義無反顧地離開了東德。但一心想成為詩人的卡爾并沒有在家鄉(xiāng)待很久,而是來到了他所仰慕的很多詩人搜集靈感的地方,即柏林墻倒塌后充滿了激情、力量和先鋒精神的柏林。小說講述了兩個逃離的故事:一個是父母的逃離,英格和瓦爾特先試著在黑森州立住腳,卻遭遇了西德人對“東德佬”的種種偏見,然后他們又分頭行動,希望能夠得到更多、更好的機會;另一個講述得更為詳細的是兒子卡爾的逃離故事。他開著父親留下的“日古利”,在柏林干黑出租,在“優(yōu)美詩歌的街道上”游蕩(Stern:227),直到某一天他遇到了以霍夫為首的一個“聰明人的圈子”(Stern:62),并加入了這個群體。

“不少人在這座剛剛被解放的城市里奔忙。這段時間,整個世界將會被重新分配。”(Stern:70)這是卡爾剛見到霍夫時,霍夫?qū)τ诎亓值拿枋觥τ凇睹餍?11》中的這些年輕人而言,柏林墻開放與兩德統(tǒng)一之間的這段時間是冒險的時機,同時也是建立偉大烏托邦的時機。一個國家、一種體制在慢慢地、卻又無法阻止地消失殆盡,人們雖然能夠預(yù)料整個局勢最終會如何收場,但畢竟新格局、新秩序尚未建立,因此,這個階段是人們試驗、踐行種種另類生活方式的機會。而對卡爾而言,這也是實現(xiàn)自己詩人夢想的機會;同時他那段可以回溯到學(xué)生時代的愛情,也終于不再僅僅存在于夢想之中。盡管他的愛情最終還是破滅了,但他還是一步步接近了成為詩人的目標:他創(chuàng)作了二十首詩,盡管“還不夠出一本書”(Stern:83),但在柏林他找到了“通往詩意存在的道路”(Stern:75),盡管他能夠加入“聰明人的圈子”并非由于他的寫作才能,而是他的工具箱和動手能力。對于這個小團體的領(lǐng)導(dǎo)者霍夫而言,卡爾這個經(jīng)過正規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的泥瓦工對于他的占屋運動、他的“反資本主義的集體農(nóng)莊”太重要了(Stern:71)。在卡爾的帶領(lǐng)下,一群人將一處陰暗潮濕、潮蟲成群的地下室改建成為酒吧,并將之命名為“潮蟲”。與此同時,如何通過斗爭保住這些被占領(lǐng)房屋的問題也擺在了所有人的面前。考慮這個問題的是我們在塞勒的前一部小說《克魯索》中就已經(jīng)見過的兩個人物:已經(jīng)成長為柏林地下抵抗力量的“司令官”的克魯索及其“副官”本德勒。二人在《明星111》中的出場并不多,但本德勒與卡爾的相似之處卻顯而易見:兩個年輕人都處在一個逃離者的群體里,他們的引領(lǐng)者克魯索和霍夫盡管都顯得與時代格格不入,但都具有獨特的魅力;兩人都夢想著成為詩人。

這群年輕人夢想著在一個處在變動轉(zhuǎn)折的社會中為所有人提供一種更好的、真正的生活,但這種夢想僅僅持續(xù)了很短的時間。在這段時間里,形形色色的人們,藝術(shù)家、無政府主義者、蘇聯(lián)士兵、妓女等都匯聚在“潮蟲”酒吧里。在這里,一切顯得皆有可能。但隨著霍夫從房頂?shù)洌瑸跬邪畹目駳g逐漸為現(xiàn)實的冷靜所代替。

正如卡爾向父母隱瞞了他早就離開了托付給他的家的事實,他的父母一開始也向卡爾隱瞞了他們離開東德的真正目的。一直到小說結(jié)尾,卡爾才知道,英格和瓦爾特畢生渴望的地方要比卡爾向往的柏林遙遠得多。他們?yōu)榱俗约旱膲粝腚x開家鄉(xiāng),跨越了千山萬水,來到美國西海岸。在加利福尼亞,卡爾再次見到父母,并了解到事情的來龍去脈:父親愛好音樂,從小演奏手風(fēng)琴,并因為音樂與母親相識。1958年,他們來到西柏林參加父親特別喜愛的搖滾歌手比爾·哈利的音樂會,并在機緣巧合之下見到哈利,三人相談甚歡,哈利還邀請他們?nèi)ッ绹?961年,在得到邊境即將關(guān)閉、柏林墻即將建造的消息后,兩人再次嘗試逃往西柏林,卻以失敗告終。他們不得不留在家鄉(xiāng)格拉。但在格拉的漫長年月里,賦予他們堅持下去的勇氣的是他們堅定的信念,終有一天他們要把自己的生活和命運掌握在自己的手里,而不是讓一個國家或曰政府來規(guī)定他們的無論是外在還是內(nèi)心的邊界。因此,當(dāng)柏林墻最終崩塌后,英格和瓦爾特毫不猶豫拋下了幾乎所有心愛的一切,背著心愛的手風(fēng)琴義無反顧地踏入陌生的世界,跌跌絆絆,最終來到好萊塢的星光大道,站在了紀念已在十年前去世的偶像比爾·哈利的星星前。

盧茨·塞勒的這部小說與很多文學(xué)作品遙相呼應(yīng),建構(gòu)了一個多樣的互文結(jié)構(gòu):小說扉頁上的題詞來自于里爾克的藝術(shù)家小說《馬爾特·勞里茲·布里格手記》;小說中的詩集《栗子大道》來自于詩人埃爾克·艾布等等。作家還在小說中安排了很多轉(zhuǎn)折時期的東德作家出場,如席克(J?rg Schieke)、霍爾斯特(Matthias Baader Holst)、庫策(Reiner Kunze)、米勒(Heiner Müller)等。卡爾不僅從他們的作品中汲取文學(xué)營養(yǎng),甚至還與他們產(chǎn)生了交集,例如卡爾的作品和席克、霍爾斯特的作品出現(xiàn)在了同一本詩集中,席克還時不時出現(xiàn)在卡爾工作的“潮蟲”酒吧里等等。

《明星111》為讀者講述了卡爾對于詩歌語言的追尋,講述了年輕人成為詩人的過程,因而它是一部藝術(shù)家小說;同時講述了卡爾和艾菲之間的愛情,因而它也是一部愛情小說;更重要的是,這部作品勾勒出一幅轉(zhuǎn)折時期社會的全景,更是一部轉(zhuǎn)折小說。轉(zhuǎn)折小說或者說轉(zhuǎn)折文學(xué)已經(jīng)成為當(dāng)代德語文學(xué)的一個重要分支,有相當(dāng)多的作家聚焦于這一歷史時期和歷史事件,但《明星111》卻給人耳目一新的感覺。雖然小說發(fā)生在柏林墻剛剛開放的時候,這一階段大多數(shù)人仍沉浸在不期而遇的欣喜中,但盧茨·塞勒并沒有將目光投向那些在柏林墻上歡樂舞動的人群,而是投向了柏林一個破敗的街區(qū)。這里的人們將這個歷史性的轉(zhuǎn)折視為難得的機會,希冀從一切體系的約束中解放出來。但同時他們也敏銳地意識到,雖然舊的秩序已經(jīng)崩塌,他們擺脫了原東德體制的種種制約,但西方資本主義的力量很快就會到達。

盧茨·塞勒與《明星111》,圖片源自Yandex

而當(dāng)西方資本主義的力量到達原東德這片土地,原東德人又將經(jīng)歷什么樣的沖擊和改變?對此,2020年的另一部轉(zhuǎn)折小說——英果·舒爾策的《本分的謀殺犯》做出了自己的回答和思考。《本分的謀殺犯》講述了一位受人尊重的德累斯頓舊書商保利尼的生活經(jīng)歷。全書分三個部分。第一部分篇幅最長,講述了保利尼繼承了很早去世的母親對圖書的熱愛,將自己在1977年開業(yè)的書店打造成為原東德文學(xué)愛好者的朝圣之地。在這里,無論保利尼還是他的顧客都沉浸在由克萊斯特、馮塔納、尼采或者卡夫卡構(gòu)建的德語文學(xué)世界里,現(xiàn)實世界變得無足輕重。保利尼生活的中心就是書,他對于書的品質(zhì)有著極高的要求,只有經(jīng)典的大師之作才能夠進入他的書店。書店每周六都會舉辦文學(xué)沙龍,成為精神自由之地,更在1980年代后期被視為原東德體制反抗者的聚集地。但德國統(tǒng)一對于保利尼而言卻意味著書店的衰敗,統(tǒng)一后西德書店大舉進入,各種作家、各種版本的圖書隨手可得,而且印刷更加精美,保利尼精心呵護的那些書突然變得一文不值。最終,他的書店破產(chǎn),而書店所在的別墅也由于二戰(zhàn)后逃亡西德的原主人提出了財產(chǎn)要求被收回,他也失去了住處。因為發(fā)現(xiàn)妻子——一位讀書不多的理發(fā)師——曾經(jīng)為原東德安全部門工作,向安全部門匯報每周六書店沙龍的情況,他與妻子離了婚,不得不帶著剩下的圖書搬到了鄉(xiāng)下。但失去了書店,也意味著他失去了他的夢想、他的生活、他的整個世界。小說最后,他和女朋友伊麗莎白被發(fā)現(xiàn)雙雙斃命于懸崖下。小說第一部分結(jié)束得相當(dāng)突兀,調(diào)查保利尼和他兒子4月20日(希特勒的生日)行蹤的警員還沒把話說完故事就戛然而止了。但警員和保利尼之間的對話,已經(jīng)暗示出保利尼的排外情緒和政治上的極端化。

如果只看第一部分,讀者會感覺這是一個相當(dāng)不錯的故事,但就其平鋪直敘的敘事風(fēng)格而言,似乎并不具備很強的文學(xué)性。但在第二部分,讀者會發(fā)現(xiàn),剛剛讀到的保利尼的故事來自于德累斯頓的一個作家的創(chuàng)作,并且作家的名字和本書作者的名字讀音一樣,都叫舒爾策。小說中的舒爾策曾是保利尼書店的一個拜訪者,是保利尼的仰慕者,但后來卻失去了和保利尼的聯(lián)系。他現(xiàn)在是一個德國西部的成功作家。在這一部分,讀者發(fā)現(xiàn),舒爾策試圖為保利尼寫作一部傳記,成果就是我們讀到的小說的第一部分。而且舒爾策發(fā)現(xiàn),自己竟然還和保利尼愛上了同一個女人伊麗莎白,這令他寢食難安。對于保利尼,舒爾策的情感可謂復(fù)雜:既有年少時的敬佩仰慕,又有現(xiàn)在的嫉妒和懷疑。寫作對舒爾策而言成為一種逃避和解脫,只有寫作,他才能平靜下來,這個世界才變得可以忍受。至此讀者也就理解了為什么在第一部分保利尼的傳記里,前期的保利尼有多么的博學(xué)、迷人,后期的保利尼就有多么的失敗和偏執(zhí);同時讀者也會對第一部分的可靠性產(chǎn)生懷疑,因為它來自于小說中的舒爾策。

但這種敘述的游戲仍然沒有結(jié)束,在最短的第三部分出現(xiàn)了一個新的敘述聲音,它來自于舒爾策的編輯。她從柏林來到德累斯頓,對保利尼和舒爾策展開了調(diào)查,希望了解到更多關(guān)于兩人的情況,例如保利尼政治極端的原因以及舒爾策在這一過程中扮演的角色等,卻驚訝地發(fā)現(xiàn)舒爾策有可能是殺害保利尼和伊麗莎白的兇手。

德國的統(tǒng)一及其對社會、政治和心理的影響一直是英果·舒爾策關(guān)注的主題。《本分的謀殺犯》中,舒爾策為讀者建造了一個精妙的迷宮。三個部分來自于三個不同的視角,讀者不由會質(zhì)疑敘述的可靠性以及評價的客觀性。作家本人也表示,將讀者引入一個他們欲罷不能的故事固然重要,但另一方面,他也想讓讀者明白,讀者讀到的一切也完全可以被講述為另一個完全不同的故事。在這部新作中,英果·舒爾策探尋原東德地區(qū)政治極端化原因的方式令人稱贊。他并沒有在作品中公開談?wù)撨@一話題,但這一話題卻猶如“房間里的大象”無處不在。他也沒有在作品中對保利尼由一個文學(xué)愛好者轉(zhuǎn)變成統(tǒng)一后的極端主義者的原因給出解釋,而是認為“在我們的世界里,總要找到某件事情的原因是很難的”。最后,那位女編輯并沒有找到一個理性上可以接受的理由,但她在此過程中思考了個人經(jīng)歷與社會歷史之間的關(guān)系,特別是轉(zhuǎn)折時期兩者之間的交織對主人公,或曰身處歷史中的人們的影響。可以說,女編輯的思考也代表了作者的思考,小說并沒有將責(zé)任隨便推給某個人或者某個群體,而是從轉(zhuǎn)折后東德人的感受出發(fā),“一切都在那里,和從前一樣,但一切又都失去了魔力”。或許感受和理解才是我們接近社會歷史進程最為恰當(dāng)?shù)姆绞健J鏍柌咭餐ㄟ^這部作品完美地為讀者展現(xiàn)出原東德的一些知識階層由于統(tǒng)一后經(jīng)濟上、社會上的被邊緣化而逐漸與民主和包容漸行漸遠的現(xiàn)象。

《明星111》與《本分的謀殺犯》這兩部轉(zhuǎn)折文學(xué)作品都出于前東德作家之手,盧茨·塞勒出生在圖林根州的格拉,英果·舒爾策出生在德累斯頓。在這一歷史進程中,東德居民要放棄原有的生活,努力融入另一種制度,他們所受的影響和沖擊遠比西德人要深得多,因此,前東德作家成為表現(xiàn)“轉(zhuǎn)折”這一主題的主力群體也就理所應(yīng)當(dāng)了。

三、重要文學(xué)獎項:女性作家的豐收之年

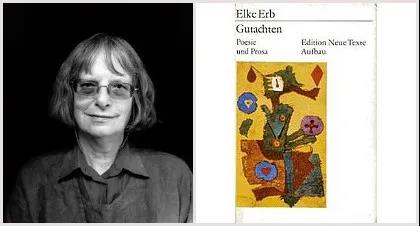

2020年,最具分量的德語文學(xué)獎項之一畢希納獎頒給了女詩人埃爾克·艾布(Elke Erb,1938—)。如果研究原東德詩歌,埃爾克·艾布是一個繞不過去的名字。早在1975年,艾布的第一部詩集《鑒定》(Gutachten)就為當(dāng)時的東德詩歌界帶來了一種全新的模式,自此艾布開始了自己的詩歌之路并持續(xù)至今。艾布的寫作方式是先寫在小筆記本上,然后再把筆記本上的內(nèi)容作為詩歌創(chuàng)作的基礎(chǔ)。在此過程中,她不斷對自己的詩句進行評論、思考和修改。她在創(chuàng)作中打破了二元對立的思維模式,對于艾布而言,好與壞、詩歌和小說、內(nèi)容與形式并不是非此即彼,而是在參差互動;寫作是一種政治行為,詩歌意味著“在新的空間思考,獲得新的自由”。畢希納獎的頒獎詞也稱埃爾克·艾布的詩歌最突出的地方在于“進程式和探究式的寫作方式,在這一過程中,語言既是研究的對象,同時也是研究的工具。沒有哪一位詩人能夠像埃爾克·艾布這樣,對思想進行挑戰(zhàn)、誘導(dǎo)、精確化、修正,并通過語言實現(xiàn)思想的自由和變化。對于這位從不惱怒的女性啟蒙者而言,詩歌是一種政治的同時也是最富有生命力的認識形式。

埃爾克·艾布與《鑒定》,圖片源自Yandex

2020年的德國圖書獎則頒給了另一位女作家安妮·韋伯(Anne Weber,1964—)的《安妮特,一部女英雄史詩》(Annette,ein Heldinnenepos)。這部小說的原型是現(xiàn)年九十七歲的法國神經(jīng)病學(xué)家、法國抵抗運動女戰(zhàn)士安妮·博瑪諾爾(Anne Beaumanoir,1923—),書中被稱為“安妮特”(Annette)。小說以韋伯和安妮·博瑪諾爾的談話以及安妮的兩卷本傳記《我們曾想改變生活》(Wir wollten das Leben ?ndern)作為素材,描述了女主人公安妮特非同尋常的生活軌跡:德國占領(lǐng)法國時,安妮特是法國抵抗組織的成員,救助了猶太兒童;戰(zhàn)爭結(jié)束后安妮特又加入了阿爾及利亞民族解放陣線,反抗法國對阿爾及利亞的殖民統(tǒng)治,并因此被法國政府于1959年判處十年監(jiān)禁。這部小說可以說是為安妮·博瑪諾爾豎立的一座紀念碑。小說標題中的“史詩”一詞初看似乎過于古風(fēng),不合時宜,但仔細讀來卻發(fā)現(xiàn)作家是有意為之:一則雖然小說的語言在口頭語的表達和詩歌的語言之間變換,但小說通篇采用了詩歌分節(jié)的形式;二則小說的確講述了非常歷史時期中女主人公安妮特非同尋常的壯舉。但安妮·韋伯的英雄史詩又絕非一部圣徒傳記,因為這部作品同時對于政治抵抗運動中的道德陰暗面,例如妥協(xié)、野蠻和殘忍也進行了毫不留情的展現(xiàn)和批評。這種批評或者總結(jié)也并不僅僅圍繞女主人公個人的犧牲,也圍繞著一些政治上的陰謀詭計,例如民族解放陣線與反猶的糾連或者在采取暴力行動時對無辜者的牽連等。小說的開頭部分保持了節(jié)奏,讓人聯(lián)想到傳統(tǒng)史詩中的六音部抑揚格,但口頭語言表達逐漸占據(jù)了上風(fēng),跨行開始顯得隨意,因此很多段落僅僅是形式上保持史詩的樣子,語言上則采用了非常普通的小說語言。隨著閱讀的進程,讀者會發(fā)現(xiàn),兩個原本互不相容的語言風(fēng)格和內(nèi)容,一方是史詩的高雅語言和激昂內(nèi)容,而另一方是口頭表達的普通語言和日常內(nèi)容,竟然在這部小說中奇妙地融合在了一起,構(gòu)成了形式上的遙遠與情感上的親近之間的平衡,賦予小說以獨特的魅力。

(原文載《外國文學(xué)動態(tài)研究》2021年第3期,“年度文學(xué)研究”專欄,由于篇幅有限,省略了原文中的腳注。)