《達(dá)摩流浪者》譯后: 非十七音節(jié)俳句或行動(dòng)的起源

凱魯亞克

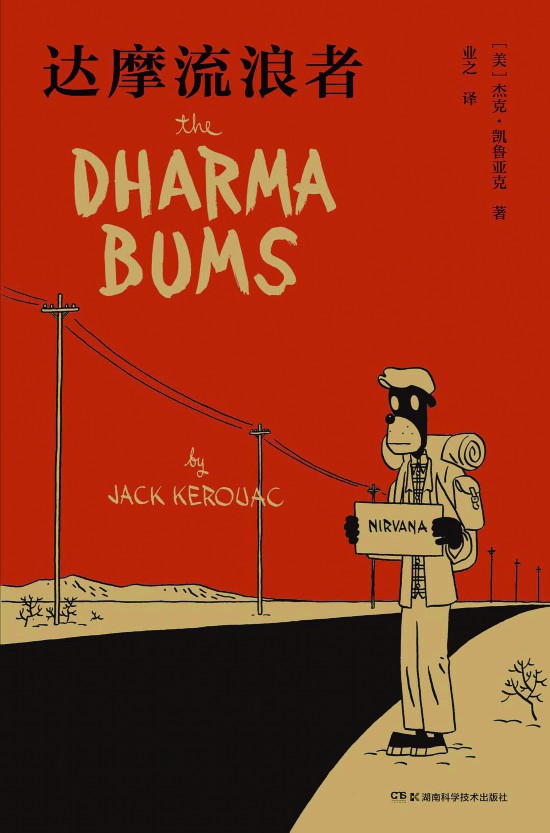

2018年8月23日,我和友人駕駛越野車,拖著一臺租來的清風(fēng)牌房車,沿內(nèi)華達(dá)州447號公路北上,開向黑石沙漠,在經(jīng)過一個(gè)叫尼克松的袖珍小鎮(zhèn)后,我看到了金字塔湖。湖水透出純粹的藍(lán),平靜中揮發(fā)出烈日炙烤下的水汽,湖上散落地矗立著若干座石灰?guī)r,留下數(shù)十萬年風(fēng)吹腐蝕后的形體。其中有一座石灰?guī)r是金字塔形的,它像一座佛像一樣微微扭動(dòng)著腰身盤坐在湖面上,不怒而威的粗糙表面似乎在無盡的時(shí)間中隨時(shí)可以吼出一片金剛鉆凝固的寂靜,這片湖也因此得名。若在文本中存在過相似的湖,那一定是凱魯亞克在《達(dá)摩流浪者》中寫到的于荒涼峰頂俯視看到的羅斯湖。此時(shí),我想到凱魯亞克似乎是我來到這里的原因之一。過了大約8小時(shí)幾乎延續(xù)到永恒的排隊(duì)安全檢查后,我們終于駛?cè)肓四瞧衅绽诺陌咨车亍5厣系纳成n白得像日本人口中的銀舍利子,一直延伸到目力所及以外。四周營地打樁的鏗鏘聲響和無數(shù)輛房車啟動(dòng)、熄火的喘息聲交織混響——10萬名藝術(shù)家組成的黑石城火人節(jié)社區(qū),這座延展數(shù)百公頃的十日臨時(shí)城市即將建成。此時(shí),我確信凱魯亞克就是我來到這里的原因之一,我的行程是他筆下的背包比丘生涯在不同維度的映射,或者不同棱鏡里的瑞利散射:17個(gè)小時(shí)的紅眼航班是我的順風(fēng)車之旅,而那臺清風(fēng)牌房車則是我的大背包,里面儲存著凈水、壓縮餅干、凍肉、冰桶和柴油發(fā)電機(jī)。此時(shí),腳下這片白沙地實(shí)際上是一片休眠中的干湖,沙中甚至有微不可見的蝦卵。等到雨季過后,這里也會像羅斯湖一樣漲水,拍出帶著泡沫的浪,從西邊的格拉尼特峰上俯視,這片湖一定像一盆碧藍(lán)與奶白渦旋著互相溶解的培養(yǎng)皿——看,凱魯亞克不僅教會了我行路的方式,也教會了我如何排列意象。

在寫完《在路上》7年后,凱魯亞克花了13天時(shí)間在他母親那座位于佛羅里達(dá)州的小屋里用一臺租來的打字機(jī)敲出了《達(dá)摩流浪者》的全部手稿,用的是和《在路上》幾乎相同的器具——數(shù)十米粘連成卷的白紙從屋頂上吊下來,成為源源不斷的輸入基底,而敲擊鍵盤時(shí)思緒絕不中止,長至連續(xù)18個(gè)小時(shí)。“最初的想法就是最好的想法”。這個(gè)原文由四個(gè)英文單詞組成的句子最好地概括了凱魯亞克的“自發(fā)性寫作”之要義。他甚至認(rèn)為,回頭修改是對寫作的背叛。而在7年以后,在長期酗酒和無法得到出版承諾的壓抑后,凱魯亞克抵達(dá)了寫作的涅槃,他悟出了與《在路上》明顯不同的語言。此時(shí)的凱魯亞克學(xué)會了克制自己的呼吸節(jié)奏并縮短句子的長度,他再也不會寫有7個(gè)街區(qū)那么長的段落(艾倫·金斯堡語)。他學(xué)會了使用破折號,學(xué)會了在這個(gè)符號帶來的時(shí)間驟停里引入他思緒中的萬千婉轉(zhuǎn)流連。而更重要的是,他學(xué)會了俳句。在艾倫·金斯堡眼中,整本《達(dá)摩流浪者》就是1000首彼此連接的俳句。俳句這種被日本人改造的中國漢朝樂府短句本應(yīng)呈現(xiàn)為“五—七—五音節(jié)”三句共17音節(jié)。西方詩人對俳句的吸收轉(zhuǎn)化也許始于埃茲拉·龐德,又經(jīng)過艾倫·金斯堡的美國化嘗試后成為“美國句”;金斯堡認(rèn)為,美國句應(yīng)當(dāng)是橫跨頁面的17音節(jié)一行,而非日本原貌中順頁面而下所成的三分句。而凱魯亞克則超脫了意象、音節(jié)、韻律和斷句的窠臼,在佛祖的指引下抵達(dá)了俳句本質(zhì)的美,一種無言或留白的意味遠(yuǎn)大于字詞的詩意。正如羅蘭·巴特所言,就俳句而言,西方式的閱讀錯(cuò)誤在于要通過打破和進(jìn)入來獲得意義,而不像東方人那樣搖動(dòng)語言,如禪宗教徒面對心印般不可言傳地直抵俳句的真義。凱魯亞克通過無數(shù)段冥想解開了常人那套架空語言尋覓意義的桎梏,真正地激發(fā)出俳句在英語里本應(yīng)有的美。斯奈德告訴他(書中的賈菲):“最偉大的俳句也許都只會這么講:‘雀沿游廊跳,雙足濕。’正岡子規(guī)寫的。你看,濕腳印會在你腦中留下一個(gè)景象,而你從寥寥數(shù)語里也能讀出那天止不住的雨水,幾乎能聞到濕松針的氣味。”而凱魯亞克顯然對此有所明悟,他說:“最重要的是,一首俳句應(yīng)該非常簡單,免于任何寫詩的詭計(jì),畫出很小的圖景卻能像維瓦爾第的田園牧歌一樣清新優(yōu)雅。”(凱魯亞克《散詩集》,城市之光出版社,1971年)而他對斯奈德的最終回應(yīng)則是《達(dá)摩流浪者》這本隱藏在自傳體小說體裁下的真正俳句集,在每個(gè)段落的結(jié)尾留白后,讀者都能在非意義的通道中進(jìn)入作者的冥想。比如:“我的貓?jiān)诒渑赃鬟鹘兄鼻械叵胫览锩嫣齑蟮暮脰|西是什么。我喂了它。”

《在路上》里恣意尋歡的語體之后,凱魯亞克的給養(yǎng)來源有哥倫比亞大學(xué)友人艾德·懷特給他的建議:“速寫,就像畫家那樣,但用的是詞語。”因此,他對意象的組織顯然帶上了畫作的布局。而長久在比波普爵士樂里浸淫的體驗(yàn)顯然為凱魯亞克裝備了查理·帕克式的即興樂句。在艾倫·金斯堡熱情的頌揚(yáng)中,能在同一句話里組裝萬畝被雨水沖刷的菩提樹和老成精的閣樓鼠這兩個(gè)意象,是凱魯亞克凸顯于同輩作家的最大不同:他擁有足夠的自由與智慧來完全信任自己心靈中即興的跳躍,世上沒有幾位作家能做到這一點(diǎn)。但《達(dá)摩流浪者》中高于一切影響的顯然是佛性,佛性高于不同藝術(shù)形態(tài)的給養(yǎng)。凱魯亞克在1953年接觸了佛教,他說:“我到圖書館讀起梭羅,想和梭羅一樣與文明切割,進(jìn)入森林,但梭羅談起了印度哲學(xué),于是我放下了梭羅,意外地拿起了馬鳴的《佛本行經(jīng)》。”實(shí)際上,凱魯亞克的佛學(xué)啟蒙來自美國東方學(xué)家德懷特·戈達(dá)德的普及讀物《佛學(xué)圣經(jīng)》,當(dāng)然在斯奈德引導(dǎo)下閱讀《五燈會元》也是他的日課。如來和燃燈給他裝上了佛家的雙眼,讓他立刻看到一切皆是幻象,一切的本質(zhì)皆空。隨后,他讀到了《金剛經(jīng)》里如來所說的“一切諸相,即是非相”。因此在森林中的冥想里,凱魯亞克學(xué)會了與各色“相”自然地相處,把世間一切看作成空而覺醒的有情眾生。在研習(xí)《楞伽經(jīng)》后,凱魯亞克懂得了佛祖所言:“諸法既非有也非無,執(zhí)有執(zhí)無都是妄念。”因此,在順風(fēng)車行路與致敬寒山的山中隔離修煉后,他拋卻了純非與純有之妄念,通過“不二法門”抵達(dá)真如,其過程正如《五燈會元》中惟信禪師所言:“老僧三十年前未參禪時(shí),見山是山,見水是水。及至后來,親見知識,有個(gè)人處,見山不是山,見水不是水。而今得個(gè)休歇處,依前見山只是山,見水只是水。”此種參悟投射到寫作中,山林水鳥皆佛法的悟道讓凱魯亞克沉入了取之不盡的意象之泉,并讓無窮意象成為他完全信任一心所悟從而能隨心即興拼貼的“真空妙有”。金斯堡說,整本《達(dá)摩流浪者》中最有價(jià)值的部分是凱魯亞克自述的長段冥想,相信讀完此書的我們都能同意。

華盛頓州北方無窮寂靜的荒涼峰中悟到的終極之空與無盡延展,和像凱魯亞克的打字紙卷一樣緩緩鋪陳開的美國路網(wǎng),在《達(dá)摩流浪者》中完成了妙不可言的東西方交會。凱魯亞克的打算:“去一條河床下,或在一處沙漠里,或在一座大山里,或在墨西哥的一間小屋中,或在阿迪隆達(dá)克的棚子里,還有其他類似的地方,什么也不做,只踐行中國人所謂的‘無為’。”沒有證據(jù)表明凱魯亞克懂得在儒釋道三教合一的中國,“無為”指的是“道常無為而無不為”,可實(shí)際上他的“無為”卻正是一系列標(biāo)志性的“有為”所組成的。他的美國版“比丘之旅”:背著整個(gè)廚房和臥室,搭順風(fēng)車抵達(dá)一個(gè)海拔2000多米的無人之境,并非由支持庸常生活的行動(dòng)力和勇氣來完成。而凱魯亞克在其中散發(fā)出的人性光輝成了后來諸多打破常規(guī)的行動(dòng)的起源。在書中,他借賈菲之口說:“我看到一場偉大的背包革命正在展開,成千上萬甚至上百萬美國年輕人背著背包四處漫游,爬到山上祈禱,讓孩子們笑,讓老人們開心;讓年輕的姑娘快樂,讓年老的姑娘更快樂。所有那些嘗試寫詩的禪瘋子沒來由地恰好出現(xiàn)在他們的腦海里。他們通過好心行善與怪誕不經(jīng)的行為,給所有人,給所有的生靈帶來永恒自由的愿景。”現(xiàn)在這個(gè)革命的愿景早已成真,全世界有意或無意行比丘之旅的人就像凱魯亞克在沙灘上見到的沙子一樣無可計(jì)數(shù)。在歐洲的每一座青年旅館,在亞洲深處的荒野,在南美的印第安鄉(xiāng)間,無數(shù)背著背包漫步的年輕人都是凱魯亞克遙遠(yuǎn)的學(xué)徒。創(chuàng)辦于2004年的“沙發(fā)沖浪”網(wǎng)站和《孤獨(dú)星球》每一種每一版拷貝的擁有者都有一個(gè)源自凱魯亞克的動(dòng)機(jī)。甚至為他所不喜的花孩嬉皮士運(yùn)動(dòng)也無法否認(rèn)行走在路上這個(gè)最大的行動(dòng)指引。1969年那些開著破車沖向紐約州貝特爾鎮(zhèn)馬克斯·雅斯格農(nóng)場里那場音樂節(jié)的少年人們,又有幾個(gè)沒在背包里裝著凱魯亞克的書呢?凱魯亞克并不具備后現(xiàn)代寫作中常見的技法:重置時(shí)間線、投射荒誕、互文和不停建造的文本迷宮。他堅(jiān)持著看似平常的線性敘事和第一人稱視角,實(shí)際上卻用語言本質(zhì)的力量為我們所有人提供了“后”掉一切既定常規(guī)的行動(dòng)指南。

《巔峰上的詩人》的作者約翰·斯威特說:“不要在太年輕的時(shí)候讀凱魯亞克。要等你加入了那場叫作穩(wěn)定工作的死亡行軍后再讀……讀讀凱魯亞克再回頭看,你就會想起這一切都曾被踐行過,而你的朋友們沒有一位還活成你記憶中的樣子。這時(shí)你就會知道凱魯亞克是位什么樣的人物,你知道在所有的謊言中他說出了真相。他只有足夠的真相告訴你他希望自己活成的樣子,和他回頭看時(shí)希望看到的樣子。”斯威特的哀嘆沉沉地在幾代讀過凱魯亞克卻沒法上路的人們心中陰魂不散。到了21世紀(jì),也許時(shí)代的變化讓工作與行比丘事不再頑固對立,這是我們這一輩的幸運(yùn),但這一切的根源仍在于:一旦讀起了凱魯亞克,生活就再也不會和從前一樣。

很多年前第一次到舊金山時(shí),我在伸出北海灘后起伏陡峭的哥倫布大道上很快找到了城市之光書店。書店里吱嘎?lián)u擺的小樓梯把我?guī)У搅硕堑目宓襞蓵牵瑒P魯亞克只在其中占據(jù)了幾冊書的位置。但在安置那架樓梯的轉(zhuǎn)角,凱魯亞克的海報(bào)如燃燈佛一般在無言中怒吼著寂靜,永恒地望著走向這排書架的每一位讀者,讓任何人在翻閱柯爾索、金斯堡、威廉·巴勒斯和他自己的書時(shí)都無法忽略背后的凝視。照片上的他和定格在所有人記憶中的一樣,年輕、蒼白,頂著一頭敏感的卷發(fā),隨意披著襯衫。我立刻知道,凱魯亞克是把我?guī)У綆兹f里外這間小書店的首要原因。而現(xiàn)在,在工作與行走之間切換的人生過去一半時(shí),我明白了從青春期開始反復(fù)閱讀的《達(dá)摩流浪者》一直是我兼顧此二者時(shí)的護(hù)身符。感謝來自美國明尼蘇達(dá)州的翻譯家漢娜·倫德(Hannah Lund)和來自詹姆斯·喬伊斯故鄉(xiāng)的作家、詩人盧克·希恩(Luke Sheehan)在翻譯上的幫助。感謝出版人惡鳥給予佛學(xué)術(shù)語的指正。在凱魯亞克注入驅(qū)力多年后,能翻譯《達(dá)摩流浪者》的榮幸于我正如佛祖在《楞嚴(yán)經(jīng)》中所言:“墻宇之間,則復(fù)觀壅。分別之處,則復(fù)見緣。”凱魯亞克和我們偉大母語的聯(lián)系是不言而喻的,因?yàn)楹健⒗畎缀推諠?jì)都曾布施于他只有漢語才能運(yùn)載的微言大義,而無論是否將英語作為審美參照系,他的語言都將滋養(yǎng)我們達(dá)至久遠(yuǎn)。