拉拉的原型到底是誰(shuí)?

鮑里斯·帕斯捷爾納克(1890-1960)是20世紀(jì)俄羅斯的杰出詩(shī)人、作家。長(zhǎng)篇小說(shuō)《日瓦戈醫(yī)生》是帕斯捷爾納克創(chuàng)作的高峰。

1957年11月,《日瓦戈醫(yī)生》的意大利文譯本首次問(wèn)世,次年出版俄文本和法文、英文譯本,迅速在世界各地傳播。1958年10月,帕斯捷爾納克榮獲諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),以表彰他“在現(xiàn)代抒情詩(shī)和偉大俄羅斯敘事文學(xué)傳統(tǒng)領(lǐng)域所取得的卓越成就”。

歐美文學(xué)界早已看好他獲獎(jiǎng)。1958年初,美國(guó)評(píng)論家馬克·斯洛尼姆、美國(guó)加州大學(xué)斯拉夫語(yǔ)言文學(xué)教授司徒盧威等人,就對(duì)《日瓦戈醫(yī)生》大加贊美,后者還特意給瑞典科學(xué)院諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)寫(xiě)了一封鄭重的推薦信。

1

國(guó)內(nèi)的情形卻相反。蘇聯(lián)作家協(xié)會(huì)理事會(huì)立即做出了開(kāi)除作家會(huì)員資格的決定,各大報(bào)紙連篇累牘地發(fā)表指責(zé)作家的文章,如10月25日《文學(xué)報(bào)》編輯部文章《國(guó)際反動(dòng)派的一次挑釁性出擊》,10月26日《真理報(bào)》登載《圍繞一株毒草的反革命叫囂》等等。此后很長(zhǎng)時(shí)間,蘇聯(lián)文學(xué)界避而不談帕斯捷爾納克,對(duì)于《日瓦戈醫(yī)生》更是集體失聲。直到20世紀(jì)80年代,零星出現(xiàn)了有關(guān)帕斯捷爾納克及其作品的正面評(píng)價(jià),20世紀(jì)的最后10年,帕斯捷爾納克研究方才雨后春筍一般旺盛。

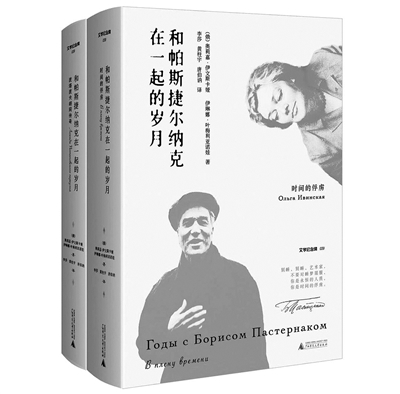

親屬、友人編著的傳記和回憶錄類(lèi)著作,提供了關(guān)于作家生平與創(chuàng)作、思想發(fā)展與情感歷程等方面的大量第一手資料。在這些作品里,有一部格外引人注目,叫《和帕斯捷爾納克在一起的歲月:時(shí)間的俘虜》,作者名叫奧莉嘉·伊文斯卡婭。

誰(shuí)是奧莉嘉·伊文斯卡婭呢?她是帕斯捷爾納克的愛(ài)人,最后歲月的陪伴者,在一起十四年。他們四個(gè)人(帕斯捷爾納克、奧莉嘉和她以往婚姻所生的兩個(gè)孩子)共度了一段美好的時(shí)光。奧莉嘉的女兒伊琳娜·葉梅利亞諾娃對(duì)這段生活印象深刻,撰寫(xiě)了《波塔波夫胡同傳奇》,被納入作為母親作品的附屬,共同構(gòu)成了這部獨(dú)特的回憶錄。

1946年底,第一次見(jiàn)面,在《新世界》的編輯部。奧莉嘉以夢(mèng)幻的筆調(diào)描述當(dāng)時(shí)的場(chǎng)景。“從編輯部的地毯通道上走進(jìn)我的人生的他,表現(xiàn)出來(lái)些許野蠻的、非常規(guī)的、具體的雕塑性”,“他就這樣站到了我窗邊的小桌旁——那個(gè)世界上最豐富的人,那個(gè)以云朵月亮和風(fēng)的名義言說(shuō),那個(gè)能找到如此公允的詞形容男人的激情和女人的軟弱的人”,“我當(dāng)時(shí)只是被某種預(yù)感,被我的神那洞穿我的眼神所驚懾”……奧莉嘉的書(shū)寫(xiě)就是這樣的風(fēng)格,很久以來(lái),她就是他的狂熱仰慕者,他們的戀情迅速升溫,為了這場(chǎng)愛(ài),帕斯捷爾納克拋棄了家庭和妻兒,而奧莉嘉兩次被捕入獄,這段浪漫史成為帕斯捷爾納克人生不可分割的重要部分,也是所有圍繞《日瓦戈醫(yī)生》的文學(xué)分析和評(píng)論必須凝視的部分。

評(píng)論界和大眾最關(guān)心的是:《日瓦戈醫(yī)生》的女主角拉莉莎(拉拉),是奧莉嘉嗎?

2

《日瓦戈醫(yī)生》起初設(shè)想的標(biāo)題,叫《男孩與女孩》。帕斯捷爾納克最為關(guān)切的是他所屬的那一代人的存在本身,他感到對(duì)自己的同時(shí)代人欠下了一筆債,他有責(zé)任通過(guò)一部史詩(shī)性的作品,通過(guò)一群“男孩與女孩”的生活見(jiàn)證,講講他們的時(shí)代,講講那些遠(yuǎn)逝的、仍然籠罩著他們的歲月。整部小說(shuō)以一個(gè)依照時(shí)間順序展開(kāi)敘事的編年史框架,以日瓦戈的命運(yùn)為主線(xiàn),以拉拉的命運(yùn)為副線(xiàn),兩條原先各自獨(dú)立的線(xiàn)索逐漸匯合,串連起與主人公們有聯(lián)系的其他人物的活動(dòng),從而呈現(xiàn)俄羅斯整個(gè)20世紀(jì)上半葉的動(dòng)態(tài)歷史全景。

拉拉與日瓦戈在家庭背景、社會(huì)關(guān)系和個(gè)人生活等方面有很大的差異,但是兩人又具有許多相似的內(nèi)在品質(zhì),個(gè)性思想、精神向往和價(jià)值觀(guān)等方面都較為接近。拉拉的命運(yùn)與日瓦戈交織在一起,即使他們逃到荒郊野外、沉醉于桃源般的綺夢(mèng)生活,也無(wú)法逃避大風(fēng)暴的沖擊。她與丈夫安季波夫的分手,她屢次落入仇人陷阱,她與日瓦戈的婚外戀情,她與日瓦戈的別離,她的被捕以至死亡,都與動(dòng)蕩的歷史風(fēng)云緊密相關(guān)。

我們從書(shū)中附配的舊照可以感覺(jué)奧莉嘉的美貌魅惑,遇到帕斯捷爾納克之前,奧莉嘉有過(guò)兩任丈夫。奧莉嘉戲劇化地講述了帕斯捷爾納克如何向她表白,她懷著痛苦的心情,回家寫(xiě)信陳述自己的過(guò)去,她寫(xiě)道,第一任丈夫葉梅利亞諾夫?yàn)榱怂系踝詺ⅲ驗(yàn)樗藿o了他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維諾格拉多夫,人們傳言是維諾格拉多夫的告密,導(dǎo)致奧莉嘉的母親因“誹謗領(lǐng)袖”而被關(guān)進(jìn)了勞改營(yíng),維諾格拉多夫本人因此過(guò)世。伊琳娜·葉梅利亞諾娃清晰地記著細(xì)節(jié),她在手稿中也描述了父親試圖阻止奧莉嘉再婚并為此心碎的場(chǎng)景。

奧莉嘉接著描寫(xiě)了帕斯捷爾納克如何不顧一切前來(lái)與她相會(huì)。他們陷入了熱戀,她清晰地寫(xiě)下了那個(gè)日子:“是的,四七年四月四日!從這一天起,我們的‘城中夏日’開(kāi)始了。我的房子,鮑·列的房子都是空的。我們幾乎每天都待在一起。”奧莉嘉描寫(xiě)了他們?cè)谝黄鸬纳罴?xì)節(jié),包括他們的服飾裝扮,他們的對(duì)話(huà),他們的游玩,四周的風(fēng)景,她把它們與《日瓦戈醫(yī)生》里的具體描寫(xiě)加以對(duì)應(yīng),她為自己身為“拉拉”而自豪,那對(duì)她無(wú)比重要。

3

1949年10月9日,奧莉嘉被捕了,罪名是卷入了《星火》雜志某位編輯的財(cái)務(wù)詐騙案。但是對(duì)于她的訊問(wèn)主要圍繞帕斯捷爾納克,他們想知道他是否在從事間諜活動(dòng),奧莉嘉頂住了壓力,沒(méi)有敗壞詩(shī)人的聲望,被判服刑五年,在獄中,奧莉嘉流產(chǎn)了,1953年,奧莉嘉因大赦而獲釋。伊琳娜后來(lái)有機(jī)會(huì)讀到了跟母親案件相關(guān)的卷宗,這份審訊記錄部分再現(xiàn)于《波塔波夫胡同傳奇》。1960年8月16日,奧莉嘉被指控“走私罪”,遭到逮捕。伊琳娜描寫(xiě)了母親被捕時(shí)的反抗:“一群流氓,下流胚,你們可曾聽(tīng)過(guò)帕斯捷爾納克?《日瓦戈醫(yī)生》讀過(guò)沒(méi)有?你們知道拉拉是誰(shuí)嗎?”9月5日,伊琳娜也被捕了。帕斯捷爾納克剛剛過(guò)世,與他親密的人就開(kāi)始被清算,被要求提供虛假的指控和誹謗。直到1988年11月,她們才獲得平反。

她是“拉拉”,“拉拉”就是她,這對(duì)于奧莉嘉無(wú)疑是一種信仰,正是懷抱著這樣的信仰,她獲得了罕見(jiàn)的勇氣,守護(hù)她的愛(ài)人。《時(shí)間的俘虜》明確傳遞著這樣的信念。

奧莉嘉的人生遭際與拉拉有很多的重合。不過(guò),《日瓦戈醫(yī)生》很早就在構(gòu)思了,奧莉嘉和帕斯捷爾納克的妻子季納依達(dá),到底誰(shuí)才是拉拉的原型,人們一直爭(zhēng)論不休,在《日瓦戈醫(yī)生》里,可以找到有利于季納依達(dá)的證據(jù)。出于可想而知的理由,季納依達(dá)在奧莉嘉的回憶錄里幾乎是隱身的。有人認(rèn)為,拉拉身上閃現(xiàn)著茨維塔耶娃的影子,拉拉的丈夫安季波夫的形象有著茨維塔耶娃的丈夫謝廖沙·埃夫龍的經(jīng)歷和性格的某些折射。也有人認(rèn)為,阿赫馬托娃藏匿其中。還有人認(rèn)為,帕斯捷爾納克少年時(shí)代的女性朋友們也有所亮相。

4

《日瓦戈醫(yī)生》是一部具有自傳色彩的長(zhǎng)篇小說(shuō)。1959年4月9日,帕斯捷爾納克在答復(fù)比利時(shí)布魯塞爾大學(xué)教授阿爾貝·德曼的信中說(shuō)道:“《日瓦戈醫(yī)生》中主人公們的原型確實(shí)曾生活于人世,但主人公們本身卻是這些原型的變體。”保留下來(lái)的帕斯捷爾納克寫(xiě)于1956年的自傳隨筆《人與事》里原來(lái)有段文字:“這兒所寫(xiě)的一切足以讓人理解,生活如何經(jīng)由我的個(gè)別情況實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)的轉(zhuǎn)化,而這種轉(zhuǎn)化又是如何從命運(yùn)與經(jīng)歷中誕生出來(lái)的。”這段話(huà)清楚地說(shuō)明了作家對(duì)藝術(shù)與生活的看法。

這部回憶錄也許有奧莉嘉的藝術(shù)加工,那些充滿(mǎn)著熱情與愛(ài)語(yǔ)的表達(dá),在時(shí)間深處的鳴響,讓人們不能不側(cè)耳聆聽(tīng)。拉拉的原型,到底是誰(shuí)呢?從藝術(shù)創(chuàng)作的角度來(lái)說(shuō),拉拉不太可能是某位女性的單一化身。拉拉的命運(yùn)浮沉以及個(gè)人與時(shí)代的牽連,構(gòu)成了在歷史的洪流中反復(fù)被撥弄的弱小者和那個(gè)恐怖年代的一場(chǎng)特殊對(duì)話(huà),拉拉應(yīng)當(dāng)是多災(zāi)多難的俄羅斯女性的高度凝結(jié),也是精神氣質(zhì)特別、內(nèi)涵復(fù)雜深邃的俄羅斯民族的一種隱喻。