“我的心,簡潔如照片”

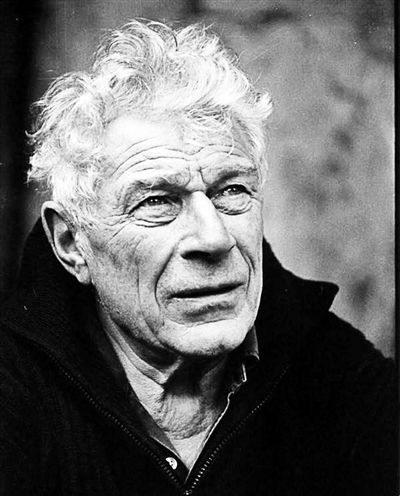

上個(gè)世紀(jì)60年代,褪去二戰(zhàn)陰霾的英國在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中不斷上演著工人罷工、婦女爭取權(quán)益、擺脫征兵制度的青少年要自由等事件,1962年,約翰·伯格搬到了法國薩瓦省的昆西小鎮(zhèn),用他自己的話來說,他希望成為一位歐洲作家。把自己定義為一個(gè)歐洲人對伯格來說非常重要,這既是他對全球化的態(tài)度,又是他對田園生活的向往。在他生前最后一次接受《衛(wèi)報(bào)》采訪中,他說“我像農(nóng)民一樣在那里工作……這片風(fēng)景是我的能量,我的身體,我的滿意和不適的一部分。我喜歡它不是因?yàn)橐环N視角——而因?yàn)槲覅⑴c其中了。”

離開出生地倫敦,伯格跟農(nóng)民一起勞作,跟農(nóng)民學(xué)習(xí),這也非常符合他“無可救藥的馬克思主義者”“西方左翼浪漫精神的真正傳人”的稱謂。伯格移居在昆西的第十年,BBC推出電視紀(jì)錄片《觀看之道》,同時(shí)出版同名書籍,才真正讓伯格進(jìn)入大眾視野,成為最有影響力的公共知識分子。

《簡潔如照片》首次出版是在1984年,在這之前,伯格已經(jīng)大量撰寫了有關(guān)繪畫、攝影、移民、政治、階級、農(nóng)民等方面的隨筆散文和小說,他以社會政治視角來分析議題。《簡潔如照片》是一本很難定義的個(gè)人化的綜合之書,不為形役,很好地再現(xiàn)了他的理論武器和浪漫情懷。

關(guān)于時(shí)間

康德在《判斷力批評》中提出,首先要關(guān)注的是時(shí)間、空間以及因果性的本質(zhì),時(shí)間、空間也是《簡潔如照片》的兩大主題,事物之間的關(guān)系(包括因果關(guān)系和歷史關(guān)系)隱藏其中。第一部分“時(shí)間”,題為“曾經(jīng)”,伯格描述了一系列如頭腦中快照般的畫面,比如在書的開頭,首先是野兔,然后是小貓、鴨子一家,最后是螢火蟲。他清晰地描繪著視覺內(nèi)容,試圖捕捉轉(zhuǎn)瞬即逝的一刻;第二部“空間”,題為“此處”,探索空間的概念,特別是與視覺和距離有關(guān)的概念:“可見之物是我們獲取世界信息的主要來源,過去是,現(xiàn)在依然是。通過可見之物,我們定位自己。”

人類最早寫下來的故事是洞穴壁畫。伯格寫道:“那些最早發(fā)明星座并為之命名的人,就是故事的講述者。勾勒繁星之間假想的線條,賦予它們以形象和身份。”正如陀思妥耶夫斯基為他的人物畫了肖像,伯格對細(xì)節(jié)的關(guān)注歸功于他作為視覺藝術(shù)家的實(shí)踐。1948年至1955年間,伯格以教授繪畫為業(yè),曾舉辦個(gè)人畫展。他依賴于視覺經(jīng)驗(yàn),貼近具體事物,貼近觀看之物,貼近經(jīng)歷過的時(shí)刻。仔細(xì)觀察,然后對觀察行為所揭示的內(nèi)容進(jìn)行反思。一切從觀看開始,伯格摸索到更大的問題。

時(shí)間問題在伯格的許多文章中反復(fù)出現(xiàn)。動(dòng)物只能感受到生物有機(jī)體事件,而人還能感受到意識事件,對應(yīng)著這兩類事件,在人的身上共存著兩個(gè)時(shí)間。存在于意識里的時(shí)間,人類在不同時(shí)期有不同的理解。“對于任何文化來說,首要任務(wù)就是理解意識時(shí)間,即理解過去與未來之間的關(guān)系。”

在古代,人們相信宗教觀中的輪回理論,感受到的時(shí)間是往復(fù)循環(huán)的,正如日復(fù)一日的太陽升起又落下,春夏秋冬的四季更迭。自在17世紀(jì)帕斯卡發(fā)現(xiàn)新的計(jì)算方法以來,人們相信時(shí)間是一支箭,朝著最終的熵的狀態(tài)前進(jìn),每個(gè)時(shí)間單位與其他時(shí)間單位的價(jià)值相等。伯格反駁了現(xiàn)代人脫離循環(huán)歷史觀后的線性時(shí)間觀,他并非反對質(zhì)疑熱力學(xué)第二定律,而是質(zhì)疑這種機(jī)械的、線性的時(shí)間觀點(diǎn),會讓人陷入虛無主義。伯格將自己對時(shí)間的體驗(yàn)與這種線性的、機(jī)械的觀點(diǎn)進(jìn)行對比,他貼近生活的具體時(shí)間,正如農(nóng)民的工作依賴于時(shí)間的循環(huán),他把時(shí)間看作是轉(zhuǎn)動(dòng)的車輪,車輪轉(zhuǎn)動(dòng),在地上留下了線性的痕跡。

伯格相信身體與意識的二元性,時(shí)間不會減慢或加快,而在意識時(shí)間里,“瞬間的體驗(yàn)越深,積累的經(jīng)驗(yàn)就越多”,不是長度的問題,而是深度或密度的問題。伯格的時(shí)間來自自身的經(jīng)驗(yàn)、自然的規(guī)律、農(nóng)民的生活,是一種生活的、感覺的時(shí)間,也是普魯斯特式的文學(xué)時(shí)間。伯格把時(shí)間和他感興趣的東西進(jìn)行捆綁。時(shí)間在畫中,“觀眾看到畫作時(shí),看到了過去、現(xiàn)在和未來。”時(shí)間在詩中,詩人讓語言超越了時(shí)間的界限。時(shí)間在資本主義文化,偽裝成進(jìn)步,“成為一種即時(shí)的實(shí)踐”。

關(guān)于空間

延續(xù)《第七人》對漂泊的勞工史的研究,伯格探索了遷徙的空間。農(nóng)民的生存空間被擠壓,流亡者是伯格所處時(shí)代的特色人類,也是他作為馬克思主義者關(guān)心的群體,包括難民和尋找工作的移民。面臨大規(guī)模的人口流動(dòng),伯格解讀了跟人生存最緊密的空間——家。家與建筑沒有關(guān)系,也不是一個(gè)住所,“對于弱勢群體來說,房子不代表家,某種或是一系列實(shí)際行為才代表家。”遷徙拆散了人們的家,進(jìn)入了一個(gè)更支離破碎的世界。

卡拉瓦喬,一位只在室內(nèi)作畫的畫家,被譽(yù)為革新明暗對比手法的大師,“創(chuàng)造了新的空間——黑暗和光明對比的空間。”伯格研究了卡拉瓦喬畫中獨(dú)特的、擁擠的空間,認(rèn)為“陰影就像四堵墻和屋頂一樣提供了庇護(hù)。”同樣是描繪下層人民生活,卡拉瓦喬不像其他畫家只是為了展示不幸或危險(xiǎn),他把自己融入觀察之中,因?yàn)樗约旱纳步?jīng)常處于危險(xiǎn)之中,處于法律和光明世界的邊緣,卡拉瓦喬創(chuàng)造了一種新的空間,“那些生活不穩(wěn)定、習(xí)慣擁擠生活的人會對開放空間有恐懼心理,這種恐懼撫平了空間和隱私的缺失所帶來的沮喪。”

空間產(chǎn)生于引力和斥力的相互作用,也就有了聚集和分離,“空間及其產(chǎn)生的分離一旦成為存在的狀態(tài),愛就要與分離一爭軒輊。愛要縮短一切距離。死亡亦是如此。然而愛是獨(dú)一無二的,不可復(fù)制,死亡則摧毀所有。”如果萬物注定分離,愛的目的是拉近所有的距離。

智性即詩性

在《簡潔如照片》這本書中,伯格用藝術(shù)、攝影、哲學(xué)、詩歌和個(gè)人軼事來處理時(shí)間和空間問題,探討死亡和永恒;他用藝術(shù)家梵高、倫勃朗、卡拉瓦喬來闡述藝術(shù)與生命本質(zhì)的關(guān)系,他一貫認(rèn)為偉大的藝術(shù)應(yīng)該反映社會,將社會、政治角度融于他的藝術(shù)評論。

此外,這本書里散文與詩歌混雜在一起,伯格也闡釋了詩歌的意義和力量,“詩歌使語言產(chǎn)生共鳴,因?yàn)樗鼘⒁磺忻芮新?lián)系。這種緊密聯(lián)系是詩歌創(chuàng)作的成果,是行為、事物、事件和觀點(diǎn)結(jié)合在一起的成果。沒有什么比這種共鳴更重要,能讓人尋得一隅以對抗這世界的殘酷和冷漠。”伯格的詩簡潔、感性,不過分煽情。他并不同意奧登所說“詩歌不會讓任何事發(fā)生”,他認(rèn)為詩歌可以改變我們對周圍世界的感知,無論多么微小,這些認(rèn)知導(dǎo)致我們做出數(shù)百種不同的選擇,包括政治選擇。

在《簡潔如照片》中,我們看到了智性即詩性。傳統(tǒng)上的詩性是感性的延伸,伯格則屬于把智力的閃光和迸發(fā)等同于詩性迸發(fā)。

伯格將卡拉瓦喬的畫作和他在藝術(shù)中捕捉到的面部表情帶入他對痛苦和快樂的討論,“如果說這種表情在快樂和痛苦、激情和勉強(qiáng)之間搖擺,那是因?yàn)樾缘捏w驗(yàn)本身就包含這些矛盾的情緒。”

奧維德在《變形記》第四卷中描述了皮拉摩斯的死亡,由于時(shí)間和空間的原因,他無法與他的愛人在一起。伯格在書中的敘述會突然轉(zhuǎn)向未知的“你”,也就是他的愛人,就像夾在書中的情書,也反映了他們之間痛苦的距離,對愛與死亡的理解。

約翰·伯格站在批判階級意識的立場闡釋藝術(shù)在當(dāng)時(shí)無疑是一種革新,幫助人們從不同的角度看待藝術(shù)和現(xiàn)實(shí)。隨即而來的批評認(rèn)為他過分強(qiáng)調(diào)政治立場,但并沒有真正指出政治問題。這本書里,我們也能看到伯格對社會正義深刻的承諾,他肯定無權(quán)無勢者、被忽視者的存在和權(quán)利,能感受到一個(gè)西方馬克思主義者對底層人民的體恤和同情。他對藝術(shù)、愛情、死亡、家、記憶、語言、詩歌、攝影、政治、階級、移民等方面進(jìn)行了哲學(xué)思考,一如既往的睿智、深刻,是他對當(dāng)代資本主義廢墟上建立的不穩(wěn)定生活的回應(yīng)。

世界對于我們,都是一種觀看方式,詩性的觀看但不喪失理性的光芒,約翰·伯格說,“我們的面容,我的心,簡潔如照片。”