時(shí)隔三十一年,回望三版《哈姆雷特》 ——兼談濮存昕導(dǎo)演的上海戲劇學(xué)院藏漢雙語(yǔ)版話劇創(chuàng)作

歲月中的輪回真的是不少,對(duì)戲劇圈來(lái)說(shuō),更是如此,因?yàn)槊鞯镊攘?huì)吸引無(wú)數(shù)戲劇工作者去做出新的舞臺(tái)演繹,舞臺(tái)成了這些作品的安身之地,也成了一代代人的回憶之夢(mèng)。莎士比亞的《哈姆雷特》就是其中的一部,這部作品就像一顆不會(huì)褪色的珍珠在歷史的長(zhǎng)河里永遠(yuǎn)散發(fā)出獨(dú)有的光芒。

我有幸經(jīng)歷了我國(guó)三版《哈姆雷特》的創(chuàng)作,而時(shí)隔31年的第一版和第三版更讓我思緒萬(wàn)千。

記得第一次接觸《哈姆雷特》,年齡還小,就只知道是一個(gè)王子復(fù)仇的故事,對(duì)一個(gè)女孩子來(lái)說(shuō),這樣的話題過(guò)于沉重,但不知為什么我卻把對(duì)奧菲利亞的遺憾留在了心上。長(zhǎng)大了,1980年代在德國(guó)看過(guò)三版的《哈姆雷特》,當(dāng)時(shí)的德國(guó)大劇場(chǎng)還很保守,對(duì)作品的演繹還有許多陳腐之處。看完后,只覺(jué)得舞臺(tái)的呈現(xiàn)無(wú)非是臺(tái)詞的堆積罷了。所以,回國(guó)后,我堅(jiān)信林兆華導(dǎo)演和他的伙伴們會(huì)排出一部精彩的《哈姆雷特》,這一信念終于在1990年實(shí)現(xiàn)。我就是那時(shí)開(kāi)始關(guān)注扮演哈姆雷特的濮存昕,那時(shí)的他不愛(ài)說(shuō)話,總是靜靜地坐在角落里,拿著劇本的他有時(shí)還會(huì)喃喃自語(yǔ),給我的印象是一個(gè)沉靜的人。可舞臺(tái)上的他充滿了激情,有時(shí)甚至是一頭瘋狂的野獸,這強(qiáng)烈的反差深深地留在我的腦海中。

30年后,濮存昕的一通電話讓我大吃一驚,他告訴我他要到上海戲劇學(xué)院給藏族班排《哈姆雷特》,并要用1990年版的劇本。雖然一直知道他熱愛(ài)莎士比亞的這部作品,但我更知道,如果一個(gè)導(dǎo)演沒(méi)有自己的獨(dú)立演繹,作品是不可能站住腳的。功成名就的他為什么要自找這樣的挑戰(zhàn)呢?

走進(jìn)排練場(chǎng)時(shí),我才找到答案——這將會(huì)是一部具有很強(qiáng)生命力的版本,雖然藏族孩子們的普通話讓我稍微有點(diǎn)擔(dān)憂。首演的那天,中場(chǎng)休息時(shí),我知道濮導(dǎo)演的首秀已經(jīng)成功,心情輕松很多,同時(shí)我也為制作這版《哈姆雷特》的所有合作者感到高興。

這一版本與1990年的版本相比,從劇本的內(nèi)容來(lái)看,導(dǎo)演力圖強(qiáng)調(diào)兩個(gè)層面的內(nèi)容:一是亂世中的哈姆雷特,二是貴族和平民階層的重疊及比較。《哈姆雷特》之所以對(duì)戲劇工作者有如此大的吸引力,就是因?yàn)樯勘葋嗁x予一個(gè)簡(jiǎn)單的復(fù)仇故事很多新層面,讓這一劇本幾乎成為演繹人生的“百科全書(shū)”。我曾簡(jiǎn)單地算了一下,大約有15個(gè)到20個(gè)層面,導(dǎo)演完全可以從任何一個(gè)層面演繹出自己的版本。濮存昕的版本第一突出了亂世中的哈姆雷特,也就是說(shuō),故事是發(fā)生在戰(zhàn)亂的年代,挪威、丹麥、英國(guó)和波蘭的關(guān)系既是國(guó)王做事的依據(jù),同時(shí)哈姆雷特也意識(shí)到這些關(guān)系對(duì)自己行為的影響。涉及到政治哲學(xué)的這一層面豐富了復(fù)仇故事的背景,使觀眾更理解哈姆雷特那句“世界是一所大監(jiān)獄”的臺(tái)詞。導(dǎo)演強(qiáng)調(diào)的第二個(gè)層面是平民階層同貴族階層的比較。導(dǎo)演通過(guò)每幕前掘墓人的對(duì)話,強(qiáng)調(diào)了底層人對(duì)階級(jí)等級(jí)的看法和對(duì)上層人物、包括對(duì)哈姆雷特的嘲笑。正是這兩個(gè)層面保證了導(dǎo)演演繹的獨(dú)特性,也奠定了這個(gè)版本的基礎(chǔ)。

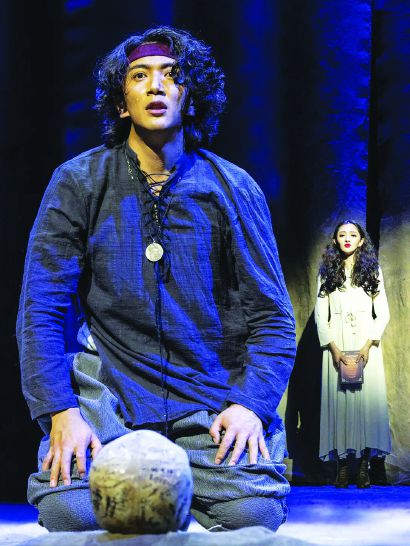

藏族班的畢業(yè)生——這群進(jìn)校前還不能流利地說(shuō)普通話的學(xué)生,會(huì)如何駕馭表演呢?這也是我關(guān)切的問(wèn)題。導(dǎo)演在排練場(chǎng)的一句話解答了我的疑問(wèn),導(dǎo)演說(shuō):“從現(xiàn)在開(kāi)始,我會(huì)讓你們做出自己想表示的動(dòng)作,我不會(huì)阻撓。”很明顯,導(dǎo)演給予指導(dǎo),又給予演員充分的自由貫穿了全部的排練,從而使我們能看到舞臺(tái)上那些非常年輕的演員能如此自如地塑造角色,沒(méi)有讓人感到尷尬的一刻。

導(dǎo)演一共排練了三個(gè)哈姆雷特,各有千秋。在我看來(lái),這些演員的最大魅力在于心理和身體的同步。哈姆雷特的著名獨(dú)白——“生存還是毀滅”,是很難表現(xiàn)的臺(tái)詞;很容易變成“沉思”或“自戀”的產(chǎn)物,但這些演員的表演是以身體的節(jié)奏帶動(dòng)了心理上的層次,所以出來(lái)的語(yǔ)言是平靜的,帶點(diǎn)激情,帶點(diǎn)疑問(wèn),帶點(diǎn)憂傷,把一個(gè)年輕王子的困惑表現(xiàn)得合情合理。

其他角色的演繹也非常到位,例如國(guó)王的氣勢(shì),例如大臣的小聰明和大愚蠢等等。

導(dǎo)演對(duì)群體表演的把握也很到位,鬼魂的出現(xiàn)總是伴隨著群體畫(huà)面,單數(shù)變成復(fù)數(shù)的處理暗喻著人世陰暗之面之甚,似乎是某種群體的控訴。

舞美和音樂(lè)處理也讓人刮目相看。舞臺(tái)十分簡(jiǎn)潔,一把理發(fā)店里的椅子代表了王位。舞臺(tái)上空星星點(diǎn)點(diǎn)的繩索點(diǎn)明了哈姆雷特的處境。從上而降的一件破衣既說(shuō)明了老國(guó)王不幸的遭遇,又意味著千瘡百孔的人間。音樂(lè)是由兩部分組成,一部分是非常短暫的曲調(diào),用于過(guò)渡,而且從不煽情;另一部分,則是天使般的吟唱。

濮存昕在這版《哈姆雷特》中,展示了他當(dāng)導(dǎo)演的潛能。我一直認(rèn)為《哈姆雷特》這個(gè)劇本在某種程度上是一個(gè)謎,一個(gè)導(dǎo)演如能破譯其中的一部分,一個(gè)優(yōu)秀的演員能表現(xiàn)出一部分就是很了不起的事情。濮存昕從演繹哈姆雷特到執(zhí)導(dǎo)《哈姆雷特》跨越了30年,時(shí)間雖然有點(diǎn)長(zhǎng),但必須強(qiáng)調(diào)的是正是這30年舞臺(tái)上的磨練和他勤于思考的特點(diǎn),保證了這版《哈姆雷特》的成功,真的為他高興,但愿他的作品能走上更大的世界舞臺(tái)。

(作者為知名劇作家、翻譯家)