涂石:我所認(rèn)識的朱東潤先生

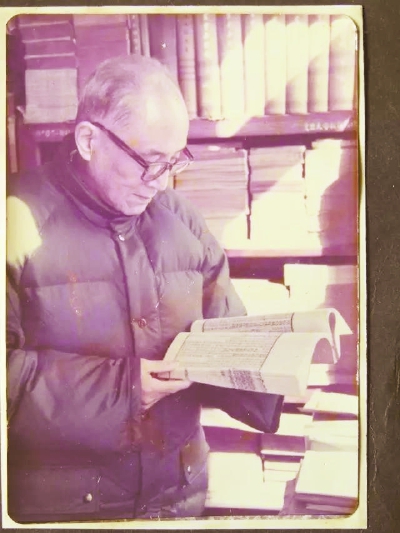

朱東潤

朱東潤先生是一位非常傳統(tǒng)的中國古典文學(xué)史家、傳記文學(xué)作家和教育家,他在1957年到1967年擔(dān)任復(fù)旦大學(xué)中文系主任期間,以養(yǎng)成與眾不同的讀書習(xí)慣、理論功底、思考方式與人格塑造為目標(biāo),制定了科學(xué)合理的課程設(shè)計和學(xué)科架構(gòu),對復(fù)旦大學(xué)中文系學(xué)科建設(shè)作出了重要的貢獻(xiàn)。而他崇尚獨(dú)立思考、持之有故的治學(xué)風(fēng)格也影響了一代代學(xué)人。

我1964年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)中文系。對我讀書、工作、做人等諸多方面影響最大的,就是朱東潤先生。

我是1959年9月進(jìn)入復(fù)旦大學(xué)中文系讀書的。兩年前的1957年,朱東潤先生剛剛由中文系中國文學(xué)教研組主任升為中文系主任。這個職務(wù)是由復(fù)旦大學(xué)校長陳望道任命的。從1929年到1957年,朱東潤先生先后在武漢大學(xué)、中央大學(xué)、無錫國立專修學(xué)校、無錫第二中學(xué)、江南大學(xué)、齊魯大學(xué)、滬江大學(xué)執(zhí)教28年。朱先生認(rèn)為,對中國文學(xué)、中國語言的探討,還沒有闖出一條科學(xué)的道路。舊時代的文人,不理解漢民族語言和少數(shù)民族語言的關(guān)系,更不理解中國語言和外國語言的關(guān)系。而新中國的中國文學(xué)系就負(fù)有這樣的使命,搞清楚這兩者的關(guān)系,以及擔(dān)負(fù)起新一代中文系人才究竟怎樣培養(yǎng)的重任。1952年當(dāng)朱東潤來到復(fù)旦大學(xué)時,就帶著這樣的愿望:在中國文學(xué)、中國語言學(xué)方面做出努力,在華東帶一個頭;在全國,和兄弟學(xué)校的中文系共同努力,以期不辜負(fù)他所處的時代和使命。

要實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo),單靠朱先生一人的力量是不夠的,必須依靠中文系文學(xué)和語言兩個教研組主任的力量。他制定了五年制的文學(xué)、語言專門化的教學(xué)課程規(guī)劃;基礎(chǔ)性的工作即是按照老中青師資隊(duì)伍,安排教學(xué)崗位。我入學(xué)時,中文系在課程設(shè)置上是一個專業(yè)——中國漢語言文學(xué)專業(yè);兩個專門化——中國文學(xué)專門化和中國語言專門化。文學(xué)專門化設(shè)置有基礎(chǔ)必修課中國通史、現(xiàn)代漢語、古代漢語、文藝學(xué)概論、語言學(xué)概論、寫作、中國現(xiàn)代文學(xué)作品選、中國現(xiàn)代文學(xué)史、中國古文文學(xué)作品選、中國古代文學(xué)史;語言專門化設(shè)置有基礎(chǔ)必修課文字學(xué)、音韻學(xué)、訓(xùn)詁學(xué)、漢語史、漢語方言學(xué)與方言調(diào)查;專業(yè)必修課是馬克思主義文藝?yán)碚撗芯俊⒄谓?jīng)濟(jì)學(xué)、外國文學(xué)史、中國文學(xué)批評史、專業(yè)英語或?qū)I(yè)俄語;限制性選修課則有西方美學(xué)、楚辭研究、紅樓夢研究、魯迅研究等。實(shí)踐證明,朱東潤先生為復(fù)旦大學(xué)中文系設(shè)置的這些課程,對于培養(yǎng)中國文學(xué)和漢語言文字方面從事教學(xué)、科學(xué)研究和理論工作的專門人才是非常切合實(shí)際和有效的,以養(yǎng)成與眾不同的讀書習(xí)慣、理論功底、思考方式與人格塑造為目標(biāo),顯示了復(fù)旦大學(xué)中文系漢語言文學(xué)專業(yè)課程設(shè)計和學(xué)科架構(gòu)的科學(xué)與合理。這是朱東潤先生從1957年到1967年作為中文系主任對復(fù)旦大學(xué)中文系學(xué)科建設(shè)一個非常重要的貢獻(xiàn)。他的教育思想和學(xué)術(shù)追求至今為復(fù)旦大學(xué)中文系所繼承。

早在20世紀(jì)40年代初,朱東潤就對綜合性大學(xué)中國語言文學(xué)系辦學(xué)宗旨,提出三點(diǎn)看法:現(xiàn)代的學(xué)術(shù)應(yīng)當(dāng)具有世界的意義;現(xiàn)代的學(xué)術(shù)應(yīng)當(dāng)有理論的基礎(chǔ);中國文學(xué)批評是一門純理論的科目,學(xué)生不具備一定的素養(yǎng)或許不能了解,所以應(yīng)當(dāng)放在四年級的必修課目里。我們正是在大學(xué)四年級時上《中國文學(xué)批評史》這門課的。任課老師正是朱東潤先生。他戴著一副老花眼鏡,蓄著短胡子,理著平頭,穿著一件中式上裝,手執(zhí)教案走進(jìn)教室。身材筆挺,臉面略帶微笑。講課時,不看講義,在講壇前踱著方步,面對學(xué)生侃侃而談,常常兩手對搓著,打拳似的,非常生動有力。采取的是 “不憤不啟,不悱不發(fā)”的啟發(fā)式的講授方法。其學(xué)術(shù)眼光極其敏銳,常言人之所未言,發(fā)人之所不敢發(fā)。他對歷代文學(xué)批評家的時代背景、政治活動、學(xué)術(shù)見解了如指掌,許多重要的歷史事件、歷史人物、史實(shí)記載以及學(xué)術(shù)細(xì)節(jié),都能脫口而出。朱先生上《中國文學(xué)批評史》這門課時,基本上也還是沿著他1944年開明書店出版的《中國文學(xué)批評史大綱》的線索展開的,而這本書的章目里只見無數(shù)的個人,而不見時代和宗派。遠(yuǎn)略近詳,特別注重近代的批評家。朱自清稱“《中國文學(xué)批評史大綱》是我國第一部簡要的中國文學(xué)批評全史”。1934年商務(wù)印書館出版了郭紹虞的被朱自清稱為“材料和方法都是自己的”《中國文學(xué)批評史》。所以,從中國文學(xué)批評史著書立說的歷史來說,郭紹虞先生是中國文學(xué)批評史的開拓者,朱東潤先生則是中國文學(xué)批評史的奠基人之一。

朱東潤先生讀書扎實(shí),很用腦子,他總是不斷地發(fā)現(xiàn)問題,崇尚獨(dú)立思考、持之有故。他讀書的方法與人不同,例如讀《詩經(jīng)》中《關(guān)雎》一篇,他要把齊、魯、韓三家詩的看法、《毛傳》的看法、《鄭箋》的看法,以及后代陳啟源、陳奐、馬瑞辰、龔橙這些人的看法一一讀過來,沒有把《關(guān)雎》這首詩的看法搞清楚以前,決不讀第二篇。《詩經(jīng)》《楚辭》都是無數(shù)前人研究過的故典,一般教師上課是人云亦云,作知識的簡單傳遞。而朱先生通過閱讀和研究,認(rèn)為從《國風(fēng)》160篇所言的名物章句,可確知其為統(tǒng)治階級之詩,凡80篇,皆有明證。更以類推之法言之,自 《螽斯》《桃夭》以降,共20篇,皆可自統(tǒng)治階級之詩而推定。其他可推而不及推、不待推者尚多。最后他說:“大抵民間文學(xué)之立足點(diǎn),在將來而不在過去,與其爭不可必信之傳說,何如作前途無限之展望?吾人果能溯已往以衡將來,則知今后之民間文學(xué),其發(fā)展乃正無窮。何則?凡一種階級能為文學(xué)上之表現(xiàn)者,其人必有相當(dāng)之素養(yǎng),與最低限度之余裕,而其中必有格格欲吐,務(wù)求一傾而快之情感,然后始能見之于文學(xué)。”1940年,他發(fā)表《國風(fēng)出于民間論質(zhì)疑》,認(rèn)為《國風(fēng)》不得稱為民間之詩者。1951年,他發(fā)表《〈離騷〉底作者——〈楚辭〉探故之二》,認(rèn)為《離騷》非屈原所作。這兩個驚世駭俗的論斷,震撼了整個中國古代文學(xué)學(xué)術(shù)界,一直到生命的最后,朱東潤也不改變自己的結(jié)論。

1954年5月,朱東潤先生接受了中華書局《左傳選》的編注工作。他不是隨便編選,而是首先對《左傳》提出兩個問題:一,《左傳》的性質(zhì)及其書名;二,《左傳》的作者及其時代。《史記·十二諸侯年表序》的“魯君子左丘明懼弟子人人異端,各安其意,失其真,故因孔子史記具論其語,成《左氏春秋》”,這是說這本書的原名是《左氏春秋》,作者左丘明,作品是和《魯春秋》并行的歷史記載。但卻沒有肯定這只是《魯春秋》的解釋。清姚鼐《左傳補(bǔ)注序》指出“余考其書于魏氏事跡造飾尤甚,竊以為吳起為之者蓋尤多”。這個主張,有人還不能同意,但是從三個方面看來,不妨認(rèn)為這是戰(zhàn)國初期魏人作品。《左傳》關(guān)于魏事的敘述特多,有夸張,有頌歌;《左傳》所引對于禍福的預(yù)言,幾乎無一不驗(yàn),《四庫全書總目提要》認(rèn)為都是從后傅合;《左傳》所記秦事,自公元前627年殽之戰(zhàn)以后,即逐漸減少,甚至對于穆公遂霸西戎,如何獲得霸權(quán),也沒有應(yīng)備的記錄。因此,《左傳》成書在魏開始強(qiáng)大、趙內(nèi)亂未定、和秦與東方諸國隔絕的時期,可以假定為公元前四世紀(jì)初期。《左傳》成書的年代確定了,便可以從此認(rèn)清《左傳》的思想價值,其進(jìn)步思想是主要的。最后,朱先生提出《左傳》在由《左氏春秋》轉(zhuǎn)手為《春秋左氏傳》的時候,插入了解經(jīng)的語句,以致上下語氣不連貫,這是明顯的事實(shí),有的選本索性把經(jīng)解刪去,文義更覺流暢。《左傳選》這本書對于解經(jīng)的語句,另用仿宋體排印,一面保持原來的面目,同時也表示有所區(qū)別。朱先生還說,這本書的前言雖然無法確切地指出這是吳起的作品,但是從作者所處的魏國所生的時期和所有的思想看,很可能是吳起,這和郭沫若在《青銅時代》這本書里所作的宏論是符合的。從朱東潤編選《左傳選》這些細(xì)節(jié),讀者不難窺見朱先生是怎樣嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的。

朱東潤先生深感自己在古典文學(xué)教學(xué)和古典文學(xué)研究中的責(zé)任重大。他作出嘗試,擺脫歷史的因襲,大膽追問,努力尋找實(shí)事求是的科學(xué)研究方向。其科學(xué)研究成果有《讀詩四論》(1940)、《中國文學(xué)批評史大綱》(1943)、《史記考索》(1943)、《左傳選》(1954)、《陸游研究》(1962)、《中國文學(xué)文學(xué)論集》(1983)、《朱東潤文存》(2014)。這一系列的古典文學(xué)著述,無不顯現(xiàn)了朱東潤特立獨(dú)行的學(xué)術(shù)人格。

錢鍾書有一次在給王水照的信中說:“郭朱二老,當(dāng)代耆碩,學(xué)問篤實(shí),亦京華冠蓋中所無也。”耆者,強(qiáng)也;碩者,大也。郭紹虞、朱東潤兩位先生,是當(dāng)代學(xué)問之強(qiáng)大者。

在復(fù)旦中文系念書時,我已經(jīng)知道朱先生早在英倫留學(xué)期間因讀鮑斯威爾的《約翰遜博士傳》,就對傳記文學(xué)發(fā)生了興趣,1940年開始研究傳記文學(xué),1945年出版了《張居正大傳》。但是其中的原由,我是畢業(yè)很多年以后才了解到的。朱東潤先生無論是教學(xué)、培養(yǎng)人才,或是著書立說,都著眼于國家文化建設(shè)和光明前途,而不是為學(xué)術(shù)而學(xué)術(shù)。他為什么要寫《張居正大傳》這本傳記呢?他說:“寫這本書的時代,是怎樣一個時代呢?三十二年的時候,敵人的勢力,深深地侵入整個的中國。國民政府跼促在西南的一角,半個中國已淪陷了,其余半個中國,時時感受到威脅。單憑這樣的國家,遇到這樣的國難,除了等待奇跡的來臨,我們還敢有什么奢望?這使我想起明代的張居正。明代的建國,本來就是中國人從異族統(tǒng)治之下爭取生存的努力,張居正以那種以社會國家為己任的精神,他認(rèn)定自己對于社會國家負(fù)有莫大的責(zé)任。要求一個人在不受物質(zhì)誘惑而有生命危險的時候,擔(dān)當(dāng)鞠躬盡瘁的責(zé)任,在他后面,必然有一份以身殉道的精神,才能給他有力的支持。這正是張居正的精神,也正是這一點(diǎn)使我發(fā)心寫這本大傳。”朱東潤是為喚起每一個中華民族的兒女前進(jìn)而寫作《張居正大傳》的。

朱東潤先生既是中文系主任,又是《中國文學(xué)批評史》任課老師,寫書的時間哪里來呢?他說,完全是憑著自己起早摸黑,擠出時間完成的。他是在自己極其繁忙的教學(xué)和行政工作之余,陸續(xù)寫出了《張居正大傳》《王守仁大傳》《陸游傳》《梅堯臣傳》《杜甫敘論》《陳子龍及其時代》《元好問傳》,以及后來的《朱東潤自傳》和《李方舟傳》。朱東潤先生的這些傳記文學(xué)作品無疑是中國文化積累的一份寶貴財富。朱先生曾在許多不同場合不止一次地表示,自己愿意被后人稱為傳記文學(xué)家。朱東潤先生不愧是現(xiàn)代中國傳記文學(xué)的重要開拓者。

朱東潤先生是一位非常傳統(tǒng)的中國古典文學(xué)史家和傳記文學(xué)作家,是我國當(dāng)代一位具有強(qiáng)烈國家意識、強(qiáng)烈民族意識、高度時代使命感的出類拔萃的教育家。我今天之所以能夠成為一個有自尊、自重、自信、樂觀人格和處世態(tài)度的老人,還喜讀書、勤思考,完全與朱東潤先生對我的教育、熏陶、潛移默化的影響分不開。