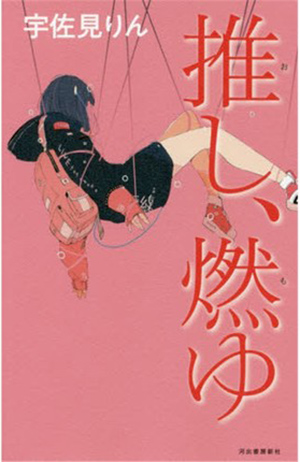

追星社會學(xué):芥川獎獲獎作品《我推,燃燒》中的日本飯圈生態(tài)

根據(jù)日本媒體的報道,截止4月底,作家宇佐見りん的小說《我推,燃燒》(『推し、燃ゆ』)銷量正式突破了48萬,而它在全世界7個國家和地區(qū)的翻譯版也已經(jīng)正式?jīng)Q定。從今年1月20日該作品獲得第164屆芥川龍之介文學(xué)獎開始,它在日本社會就受到了超高的關(guān)注。這其中既有作為該獎創(chuàng)始以來第三年輕獲獎人的作者還是一名大學(xué)本科生這類逸話,也有作品主題——偶像和追星——所自帶的“流量”。事實(shí)上,不管是熱度還沒退去的“創(chuàng)”、“青”兩大選秀,還是更為日常的“粉黑大戰(zhàn)”,偶像和粉絲的話題在包括中國在內(nèi)的各國都越來越成為一個令人關(guān)注的現(xiàn)象。從這個角度來說,無論是小說內(nèi)外,作為“偶像產(chǎn)業(yè)”事實(shí)上創(chuàng)始國的日本其追星亞文化的現(xiàn)狀都具有了跨越限定地區(qū)的比較學(xué)意義。

“粉絲”的肉與靈

“‘我推’炎上了。據(jù)說是打了粉絲。”

這是《我推,燃燒》全文的開頭。對于不怎么熟悉飯圈文化的人來說,這第一句話大概就包含了一半看不懂的詞。飯圈里的“推”直接來自日語里的“推し”,它通常指粉絲最支持的那個對象,無論TA是偶像,演員,動漫角色甚至是動物等。該詞還可以和其他漢字復(fù)合用以描述各種不同類型的粉絲。比如只喜歡組合里特定一名成員的“單推”,喜歡所有成員的“箱推”。而“秀粉”熟悉的“直拍”日語里也是“推しカメラ”(推+camera)。另一方面,同樣直接來自日語漢字的“炎上”則主要被用來描述偶像等因?yàn)樵杰壍难孕卸艿缴鐣呐小T诰W(wǎng)絡(luò)時代的今天,這種公眾人物所受到的“如火般”的鞭打也主要來自于虛擬空間。雖然日系偶像從總體上來說在國內(nèi)的影響力不如早期,但這些發(fā)端于“日圈”的通俗易懂又略帶“yygq”(陰陽怪氣)的術(shù)語仍在不同程度上被國內(nèi)其他飯圈所熟知、本土化和再利用。

回到小說本身來說,在這個刺激且充滿懸疑的開頭過后,故事卻并沒有按照揭秘這起“炎上事件”背后真相的推理小說式套路而展開。相反的,全書的主要內(nèi)容是對出事的偶像“上野真幸”一位特定粉絲“明里”的日常生活的描繪(主人公名字原文是“あかり”,沒有漢字對應(yīng)。此處暫時翻譯為常見的“明里”)。還是高中生的明里身體一直存在問題。嘔吐、痙攣、注意力渙散等是她從小到大不斷經(jīng)歷的折磨。作者在書中只提及她的診斷書上排列著“兩種疾病”,但有不少網(wǎng)友推測主人公所患的可能是包括自閉、多動等在內(nèi)的發(fā)育障礙(developmental disability,日語中為“発達(dá)障害”)。唯一能給她苦惱的生活帶來一絲解脫的就是她的“推”上野真幸。其實(shí)在很小的時候,明里就看過當(dāng)時還是童星的真幸的舞臺劇。但她真正愛上真幸是在自己16歲某個翹課的下午。不經(jīng)意間重看了那場舞臺劇DVD的明里突然被在其中扮演彼得潘的真幸所吸引。從此,她便成為了現(xiàn)在已經(jīng)是五人男女混合團(tuán)體成員的真幸的“單推”。

有過類似經(jīng)歷的特別是年輕的粉絲們可能都會對小說中明里追星行為的描寫會心一笑:偶像的專輯一定要買三種:保存用、觀賞用和“傳教”用;偶像不管是在電視、雜志還是社交網(wǎng)站上的發(fā)言都會復(fù)返觀看以至熟稔于心的程度;雖然平時省吃儉用,但為了印有偶像照片的“垃圾商品”卻會毫不心軟地一擲千金……同時,明里也算是一個小小的“粉頭”。她在網(wǎng)上經(jīng)營著一個點(diǎn)擊率不小的關(guān)于自己“推”的專門博客。明里積極地在上面更新最新的“物料”并配上自己的“彩虹屁”。而總有一群“散粉”會積極地點(diǎn)贊并分享自己的追星經(jīng)歷。

《我推,燃燒》最具特色或者說文學(xué)性的地方就在于它對明里在追星過程中“肉體”和“精神”的細(xì)描。

對于明里來說,自己有病的身體從來就是一個負(fù)擔(dān)。書中反復(fù)描述她的頭發(fā)和指甲等即使在修剪后仍會很快變長。這種人類不可避免的代謝在明里看來就像是同樣無法拒絕的重力。同時,她在國外赴任的缺席的父親,不時透露出不耐煩的母親,總體還算溫柔的姐姐以及最終去世的外婆所組成的原始家庭關(guān)系網(wǎng)又成為了她無法擺脫的枷鎖。這種肉體上的重只有在看到自己的“推”真幸時才能夠得到解脫。真幸小時候所扮演的“彼得潘”不僅本身總是在空中輕盈飛舞,這個意象代表的可以永不長大的“夢幻島”可能才是無法面對成長的明里的應(yīng)許之地。

另一方面,如許多讀者所指出的,小說中明里和“推”的關(guān)系在精神層面上充滿了宗教的意味。明里的房間被真幸的“成員色”藍(lán)色所層層包圍,而每隔一段時間她還要把新出的周邊擺成類似“祭壇”的形狀好拍照上傳。明里每天出門還習(xí)慣看當(dāng)天的星座占卜。但她關(guān)心的從來不是自己,而是“推”的運(yùn)程。故事尾聲,真幸因?yàn)闅蚍劢z而被迫退出組合和娛樂圈時,明里忍不住感嘆:“我的‘推’終于變成了人”。在備受討論的小說最后一個場景里,絕望的明里打翻了一盒棉花棒。批評家普遍認(rèn)為把散成一團(tuán)的白色棉棒全部撿起來的主人公像是在傳統(tǒng)葬禮中撿起逝者最后的白骨。但這種對肉身的告別所導(dǎo)致的是精神上的絕望還是救贖,不同的讀者可能有不同的解讀。

粉絲的社會學(xué)

本書除了扎實(shí)的語言功力和充沛的象征符號帶來的文學(xué)性之外,如果我們用社會學(xué)的視角來閱讀它同樣能發(fā)現(xiàn)許多有意思的現(xiàn)象。

首先從《我推,燃燒》小說內(nèi)的社會來說。主人公明里明顯是通過“推”和粉絲這種關(guān)系為核心來架構(gòu)自己的社交世界。除了先天的家庭之外,她所有的朋友都和追星有關(guān)。明里自認(rèn)要是哪天“脫粉”了,最舍不得的除了“推”之外就是每次都積極回復(fù)自己博客的同好們。她們在平常會主動分享自己的追星感想,而在“推”出事后又彼此抱團(tuán)安慰。而在現(xiàn)實(shí)生活中,明里唯一的朋友成美也是因?yàn)橛凶沸沁@一共同語言才結(jié)識的,雖然她們“推”的對象不同。但作者對這種十分單薄的人際網(wǎng)絡(luò)保有的卻并非是單一的批判態(tài)度。借明里之口,作者提出了“為什么所有的社會關(guān)系都需要對等呢?”這一疑問。明里所追求的正是偶像和粉絲之間這種得不到回復(fù)的愛。而只要看著偶像就能得到力量這不也很好嘛?

從另一個角度來說,偶像還超出了明里身邊的人際圈,更左右了她與整個社會的聯(lián)系。書中一個十分重要的場所是明里打工的小餐廳。她用來衡量打工意義的指標(biāo)仍然與“推”息息相關(guān):在餐館打工一小時就可以買一張“生寫”(指有版權(quán)的偶像寫真),兩小時可以買一張CD,同時得到的一張選票可以幫助“推”在下次表演取得更靠前的位置。市場和資本的內(nèi)在邏輯不是被“推”和粉絲的關(guān)系所取代,而是在它的隱藏下發(fā)揮得更得心應(yīng)手。同樣的,這種很容易被旁人看來是有點(diǎn)瘋狂的追星行為在書中并不完全是負(fù)面。日本高中生在課后進(jìn)行兼職的比例大約占到四分之一。綜合上下文看,明里的家庭并不十分貧困。可以說,是因?yàn)橄胍@得額外的收入來追星才讓她有勇氣脫離自己的舒適圈。只是在最后,她沉重的肉身還是沒有讓自己堅持下去。

換個角度來看,我們還可以從小說內(nèi)部出發(fā)抵達(dá)書外現(xiàn)實(shí)的娛樂世界。

上述主人公唯一的好友成美原本也追的是人氣偶像團(tuán)體。但當(dāng)她的“推”畢業(yè)出國后,成美立刻轉(zhuǎn)“推”某不知名的地下偶像。在用金錢換來熟悉度之后,成美又靠著整容最終成功實(shí)現(xiàn)了和自己的新“推”“私聯(lián)”的夢想。在現(xiàn)實(shí)中,日本偶像產(chǎn)業(yè)明確的分級可能比書里表現(xiàn)得更為殘酷。女團(tuán)里的“48系”和“46系”以及男團(tuán)里的杰尼斯可謂站在金字塔頂端。往下,各個地區(qū)限定的“l(fā)ocal偶像”靠著更大的親和力與地方資本分得一杯羹。最后,各種各樣的“地下偶像”更是層出不窮。他們就像是冰山在水平面之下的那一部分:占最大的體積但永遠(yuǎn)見不到光。這些人常年在小型俱樂部或酒吧駐場,并且通常有著“偶像”之外的職業(yè)用以補(bǔ)貼家用。許多人在堅持了多年但夢想仍然不能實(shí)現(xiàn)后會選擇默默退出。對另一些人來說,在公司的剝削和市場的擠壓下,本來應(yīng)該是粉絲精神寄托的他們回過頭來要靠出賣自己的肉身才能存活下去。

與之相對的,現(xiàn)實(shí)中的粉絲又如何呢?小說形象的“典型性”是人們在評論時經(jīng)常會言及的一個要素。《我推,燃燒》里的明里雖然有著獨(dú)特的家庭出生和人物性格,但她的追星行為可以說是廣大粉絲的一個縮影。與此同時,另一種關(guān)于“特殊”和“普遍”的辯證學(xué)也潛伏在這幾十年來日本青年流行文化的變遷中。

相信很多人都知道在1990和2000年代初,日本年輕女性中曾經(jīng)流行的“辣妹文化”(ギャル)。這些熱衷于艷麗的發(fā)色、夸張的首飾以及最重要的黑粽系膚色的年輕女性非常容易就從其他群體中“鶴立雞群”。雖然今天在澀谷等地特定的咖啡店里我們還能找到殘存的“辣妹”們,但青年女性文化中更為重要的代表在近年來無疑已經(jīng)換成了所謂的“量產(chǎn)型”。這一用詞一說起源自會去杰尼斯等偶像演唱會的粉絲大多打扮得十分類似:不會變形的“鋼鐵劉海”加上棕色系側(cè)卷,注重透明感的粉色腮紅以及同樣是偏粉還一定要有蝴蝶結(jié)的連衣裙。在配飾上,因?yàn)橐芏嘧约骸巴啤钡膽?yīng)援物,“量產(chǎn)型”女子普遍會選擇功能性強(qiáng)的偏大包包,但點(diǎn)綴上“美樂蒂”、“庫洛米”等三麗鷗系卡通形象又可以挽回一些“女子力”。最后在網(wǎng)絡(luò)空間,她們最常用的SNS標(biāo)簽有:#想和只推XX的量產(chǎn)型宅女聯(lián)結(jié)。換句話說,這些年輕女粉絲對于“量產(chǎn)”這一看上去是貶義的詞匯坦然接受。當(dāng)然在“量產(chǎn)型”的大框架下還會有諸如“地雷系”和“精神病系”等細(xì)分。這里稍微岔開一下:此處的“精神病系”來自于日語的“メンヘラ”,基本上是把英語的mental health縮寫再加上er后綴名詞化后得到的“和制英語”。會用該詞來描述自己的女生除了部分真的和小說中明里一樣患病的人之外通常并不具有臨床上的表現(xiàn)。它更多用來描述在上述“量產(chǎn)型”妝容和服裝的基礎(chǔ)上加入了深色系等要素從而顯得更“陰暗”的搭配方式以及在人際關(guān)系上諸如依賴癥、“病嬌”等性格。

就像法蘭克福學(xué)派在批判資本主義生產(chǎn)模式時曾經(jīng)提到的,這些“量產(chǎn)型”女生之所以會出現(xiàn)的根本原因是依賴大規(guī)模媒體資本的快銷市場以及它模塊化的生產(chǎn)原則。而她們之下的次級分類也只是類似同一個壟斷日化廠商旗下看似是競爭關(guān)系的不同品牌洗發(fā)水(從精神分析學(xué)的角度來看“精神病系”倒是一個值得深究的話題)。當(dāng)然更重要的是,在這些年輕女性粉絲對同質(zhì)化“樂觀”接受的背后所體現(xiàn)出的深層理由:越發(fā)僵化的社會結(jié)構(gòu)已經(jīng)無法容下可以和她人那么不同的空間了。

女性與文學(xué)獎

在小說中,我們可以再一次發(fā)現(xiàn)作者對于“量產(chǎn)型”粉絲們所持有的不只是批判的情感。對于故事的主人公明里來說,即使是活成流水線上的產(chǎn)物已經(jīng)需要投入比別人更多倍的努力。而對于更大范圍內(nèi)現(xiàn)實(shí)中們的年輕女性來說,主動接受自己是“量產(chǎn)型”的事實(shí)并加以自嘲很難說不是在上述社會定型背景下“弱者的反抗”。她們對這些標(biāo)簽的主動擁抱是在發(fā)現(xiàn)自己不像想象中那么特別時的一種應(yīng)激式對策。也許一個更值得觀察的點(diǎn)在于這種年輕女性身份和認(rèn)同的復(fù)雜性不僅被越來越多的女性作家所書寫,還逐漸被更為傳統(tǒng)“文壇”接受的這一事實(shí)。

其實(shí)在2019年,女性和文學(xué)獎的關(guān)系就曾在日本社會引發(fā)過熱烈討論。在該年7月公布的直木獎入圍名單中,全部6名候選人均為女性。這是偏向純文學(xué)的芥川獎和更具娛樂性的直木獎這兩大日本文學(xué)獎自戰(zhàn)前創(chuàng)設(shè)以來首次發(fā)生的現(xiàn)象。根據(jù)日本媒體的統(tǒng)計,每年會頒發(fā)兩次的這兩個獎項(xiàng)其得主的性別分布非常不均衡。綜合來看,男性得主的比率能占到七成以上。雖然在戰(zhàn)前已經(jīng)有不少女性作家成為了文學(xué)市場上的主流,但直到1938年第8屆芥川獎和1940年第11屆直木獎時才第一次有女性奪得。

上述文學(xué)領(lǐng)域的性別不平等直到上世紀(jì)的1980年代才開始有所改變。《產(chǎn)經(jīng)新聞》的一篇評論指出,正是隨著女性社會參與度的增加,她們在文學(xué)中的地位才得到了提高。確實(shí),1986年日本的《男女雇用機(jī)會均等法》實(shí)施,它從法律上給予兩性在職場上同樣的保障。次年,女性首次進(jìn)入了兩文學(xué)獎評審委員會。1996年,兩獎的得主又第一次同時由兩位女性包辦。該報道還引用了文藝評論家齋藤美奈子的話指出其實(shí)到了現(xiàn)下,不管是純文學(xué)還是娛樂文學(xué)多少都已經(jīng)面臨無題可寫的窘境。而如果說文學(xué)最初起源于“傷痕”,那么時刻面對著系統(tǒng)性性別不平等的女性比起男性來說有著更多可以書寫的靈感和題材就不是一件難以理解的事情。回到《我推,燃燒》來說,作者宇佐見的人生經(jīng)歷確實(shí)也符合了這種假說。宇佐見雖然沒有和明里那樣的疾病,但她在采訪中也表示自己在學(xué)生時代曾遭遇過讓她想要退學(xué)級別的身心挫折。同時,她到今天為止還有著屬于自己的“推”。這名演員的作品一直能帶給她慰藉。

但反過來說,這種類似于女性只能書寫自己親身經(jīng)歷的思路多少帶有些“本質(zhì)主義”色彩,從而在根本上仍有否定女性創(chuàng)造力的嫌疑。這不禁讓人想起在日本還有一個叫做“由女性為女性寫作的R-18(‘十八禁’的意思)文學(xué)獎”。這一創(chuàng)設(shè)于2002年的獎項(xiàng)旨在鼓勵女性作家在情色文學(xué)上的創(chuàng)作。從2012年開始,主辦方以女性寫作“性”已經(jīng)不再稀有為由取消了對投稿作品主題的限制。但同時它還是強(qiáng)調(diào)了希望投稿能夠表現(xiàn)出“女性獨(dú)有的感性”這種模棱兩可的表達(dá)。而作為對得獎?wù)叩墓膭睿擞?0萬日元的現(xiàn)金之外主辦方還會附贈一臺體脂測量儀。為了實(shí)現(xiàn)性別平等,兩性的差異到底應(yīng)該強(qiáng)調(diào)還是抹平?“女性特質(zhì)”究竟是自我認(rèn)同還是刻板印象?這些在社會科學(xué)中沒有結(jié)論的爭議在文學(xué)這個場域中也同樣不可避免。

在評論2019年直木獎全員女性候補(bǔ)“事件”時,該獎曾經(jīng)的得主同時也是現(xiàn)任評選委員之一的桐野夏生表示:評委們在選擇時并沒有考慮到性別的因素,出現(xiàn)這一局面完全是“偶然”。她同時補(bǔ)充道“希望我們的社會有一天不會再為有類似的結(jié)果感到驚訝”。