日本漢學(xué)家古城貞吉的中國之行

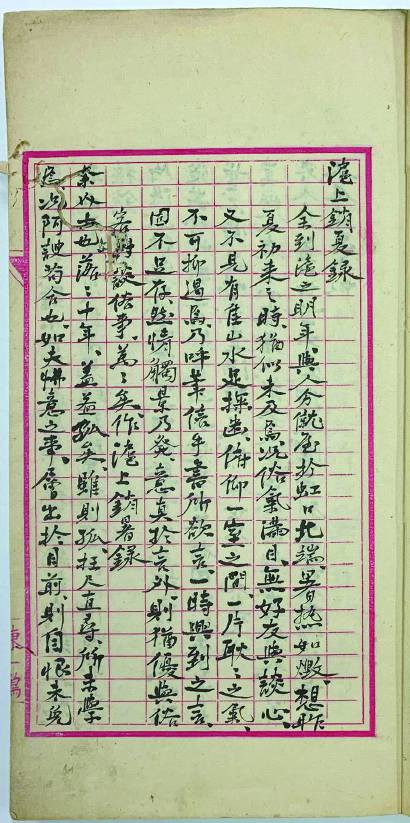

古城貞吉稿本《滬上銷夏錄》

盡管古城貞吉在滬期間交往較多的都是《時務(wù)報》相關(guān)之人,但奇怪的是,在《銷夏錄》中,古城對《時務(wù)報》諸人卻幾無著墨。不過,對于一些與《時務(wù)報》關(guān)系不大而又相交甚歡的中國文人,古城還是作了一番描述,其中比較有代表性的當(dāng)是文廷式與吳樵二人。

在日本慶應(yīng)義塾大學(xué)附屬研究所斯道文庫中,有一批由日本財團法人永青文庫所寄存的、名為“坦堂文庫”的藏書,所收大部分為中國古代典籍。書的主人是日本近代著名漢學(xué)家古城貞吉(1866—1949),坦堂是他的號。古城自幼熟習(xí)漢學(xué),是日本近代中國文學(xué)研究的開拓者之一。他所撰寫的《中國文學(xué)史》被公認為是第一部敘述全備的中國文學(xué)通史(陳廣宏《中國文學(xué)史之成立》,上海古籍出版社,2016年);而他在上海《時務(wù)報》“東文報譯”欄目擔(dān)任譯者期間,翻譯引進大量日語詞匯,其中有不少至今仍為我們熟悉并使用。

筆者曾有幸前往斯道文庫訪學(xué),故能時時翻閱“坦堂文庫”藏書,并閱讀到古城的手稿《滬上銷夏錄》和諸多親筆題跋,其中不乏與中國相關(guān)者,很多并未被此前的研究者提及。這些材料中所記載的,大多是古城閱讀中國典籍、行走中國城市、結(jié)交中國文人的所見所感,因而略作梳理如下,或能有助于我們進一步了解近代中日文人的一些交往與歷史。

中國之行的次數(shù)與時間

根據(jù)日人所編《古城貞吉先生年譜》記載(見宇野精一主持的座談會紀(jì)要《「先學(xué)を語る」古城貞吉先生》附錄),古城貞吉曾先后三次前往中國游學(xué)。不過根據(jù)筆者所掌握的材料并結(jié)合已有研究來看,事實上,古城來華的次數(shù)可能多至五次,具體如下:

第一次(1896.7—1898初):以《時務(wù)報》日文翻譯之身份赴上海,期間曾返回日本。據(jù)杜軼文《古城貞吉と中國文學(xué)史について》考訂,在《中國文學(xué)史》完稿之際亦即1896年7月初,古城就應(yīng)汪康年之聘,前往上海擔(dān)任《時務(wù)報》日文翻譯。又據(jù)沈國威《關(guān)于古城貞吉的〈滬上銷夏錄〉》考訂,至少在1896年末至1897年1月間,古城曾短暫返回日本,為《時務(wù)報》館購入各種書籍、報紙、雜志,并于1897年2月前后再次回到上海。而其最終離開上海回國,則是在1898年初。此后古城即以郵寄譯稿的方式繼續(xù)擔(dān)任《時務(wù)報》翻譯,直至1899年初《時務(wù)報》(時已改名為《昌言報》)停刊。

第二次(1899.6—1900.11前):以“日報社”記者身份赴北京。據(jù)杜軼文考訂,古城大約在1899年5月出發(fā),6月抵達北京;又于次年6月至8月間遭遇“北京籠城”事件。至于古城返回日本的時間,年譜及相關(guān)研究者均云在1901年某日,事實上則可能更早一些。“坦堂文庫”所藏《閱微草堂筆記》二十四卷有古城題識,作“明治三十三年(1900)十一月在東京又讀,坦公自記”;又《竹葉亭雜記》八卷中也有古城題識,作“辛丑(1901)二月于東京又撿讀”。據(jù)此可知,古城在1900年11月至1901年2月均在東京,這說明他在11月之前就已經(jīng)回到了日本。

第三次(1907,短期):地點不詳。

第四次(1911.8):杭州、蘇州、南京一帶。關(guān)于此次中國之行,似未見其他文獻提及,惟于“坦堂文庫”諸書題跋中多次涉及。

第五次(1929,不滿一年):地點不詳。

以上是根據(jù)現(xiàn)有材料可以考得的古城中國之行的次數(shù)和時間,其中第三次、第五次除了年譜有記載外,暫時并未找到其他相關(guān)佐證。古城在題識中不太習(xí)慣標(biāo)注確切年份,但對地點卻時時加以提及。從這一點來看,年譜所載之兩次中國之行在諸多題識中竟絲毫未見提及,實在是比較奇怪的。考慮到這部年譜的多處記載已被杜軼文、沈國威等人證實有誤,因此這兩次中國之行的記載,很可能也是有問題的。

在上海的社交生活

在上述五次中國之行中,逗留時間較長、受到關(guān)注較多、活動內(nèi)容也相對較為明晰的,顯然是前兩次上海、北京之行。特別是上海之行,因與 《時務(wù)報》有關(guān),更是備受關(guān)注。而記載其上海之行的重要文獻,除了《汪康年師友書札》(上海書店出版社,2016)中收錄的古城致汪康年的十六通信函外,還有一部稿本筆記《滬上銷夏錄》(以下簡稱《銷夏錄》)。

《銷夏錄》作于1897年夏,這已經(jīng)是古城至滬第二年。沈國威注意到其中多次提到與人“筆談如山”,認為古城當(dāng)時的中文口語并不流利,只能采取“筆談”的交流方式;再加上《銷夏錄》中透露出來的一些其他信息,認為古城在上海的生活可能是孤獨而寂寞的。不過在其他一些材料中,我們或可看到其上海生活的另一種表現(xiàn)。在 “坦堂文庫”中有一部《藤陰雜記》,系《時務(wù)報》發(fā)起者之一吳德潚所贈。此書卷六末有古城識語云:

曾淹留滬上,筆硯涉日,四方通刺者日踵步。吳筱村德潚(按:原文作清,誤)為令山陰,贈此書為先容,當(dāng)時披閱數(shù)章,遂不通讀也。今茲小住銀臺,日夕多工夫,展讀一過記此。三月初三日坦堂外史。

結(jié)合《汪康年師友書札》中收吳德潚致汪康年函數(shù)十通,可知古城在滬的交際生活確實頗為繁忙,且這種交際也絕不限于“筆硯”,還有不少實際應(yīng)酬。

這一點還可通過當(dāng)時另一位日人山本憲的中國游記《燕山楚水紀(jì)游》(山本憲關(guān)系資料研究會編《変法派の書簡と「燕山楚水紀(jì)遊」——「山本憲関係資料」の世界》,汲古書院,2017)作印證。山本憲游歷中國是在1897年9月至12月間,而逗留上海則主要集中在10月下旬及11月中下旬間。其在游記《燕山楚水紀(jì)游》中詳細記錄了與滬上諸人交往的情況,今將其中與古城相關(guān)者鉤稽如下(括號內(nèi)俱為原注):

10月23日:去訪古城子(貞吉)。古城子為《時務(wù)報》館所聘,譯本邦新報。

10月30日:晴。辰上牌,舟達滬。晚,古城子邀飲于聚豐園。會者梁子(原注:啟超,字卓如,一字任父,新會縣人,為《時務(wù)報》主筆。將赴長沙中西學(xué)堂聘。年未壯,文名甚高)、祝子(秉綱,字心淵,江蘇元和人)、戴子(兆悌)、汪子(貽年)、李子(一琴)、汪子(頌谷)也。樓宇壯大,劃房九十云。鄰房有拇戰(zhàn)者,有歌舞者,妓歌清遠,與樂器叵辨,不似本邦妓歌,與樂器背馳。亥牌辭歸館。

11月15日:下午訪那部子,又訪古城子。

11月18日:夜,汪、羅二子招飲泥城橋,會者王子(惕齋)、孫子(淦,字實甫,現(xiàn)在大阪)、嵇子(侃,字慕陶)、古城子、藤田子及予也。

11月20日:上午抵《時務(wù)報》館,與汪子(頌德)、古城子相見。”

11月24日:至《時務(wù)報》館,與汪子(名大鈞,字仲虞,浙江錢塘人,美國駐留欽差參贊,穰卿之弟)、曾子(名廣鈞,字重伯,湖南湘鄉(xiāng)人,文正公之孫,在翰林)、田子(名其田,字自蕓,新拔貢生)、古城子相見。”

11月25日:古城子來……此夜葉子招飲于東棋盤街新泰和酒館,會者汪子(穰卿)、曾子(重伯)、汪子(仲虞)、汪子(鐘林,字甘卿,蘇州吳縣人。舉人,現(xiàn)為蒙學(xué)會總理)、古城子及予也。

11月26日:晴,風(fēng),比前日稍暖。予將以明日發(fā)滬歸阪……訪小田切領(lǐng)事、汪、羅、古城、河本、那部諸子告別。

11月27日:午天抵碼頭,乘薩摩丸。小田切領(lǐng)事、山本技師、河本、那部、古城、山本、荒井、新井勝弘、宮阪、甲斐諸子及莊二送至船。

盡管上述記載都是從山本憲的角度著眼,但也不難看出古城在滬所參與的社交活動不少,且主要都與《時務(wù)報》有關(guān),如汪康年、梁啟超、祝秉綱、汪貽年等人,包括此前的吳德潚也是一樣。值得一提的是,山本憲抵滬后參與人數(shù)最多的一次宴會(即10月30日),還是由古城做東邀請的。而此次會面,竟成為梁啟超與山本憲后來交往的一個重要開端(可參見呂順長《日本新進發(fā)現(xiàn)梁啟超書札考注》),從而在中日文人交流史上留下了濃重的一筆。

《滬上銷夏錄》中記載的兩位中國文人

盡管古城貞吉在滬期間交往較多的都是《時務(wù)報》相關(guān)之人,但奇怪的是,在《銷夏錄》中,古城對《時務(wù)報》諸人卻幾無著墨。沈國威因書中記載日本公使矢野龍溪遣人送報酬與古城一事,猜測這可能與古城“負有某種使命”有關(guān)。竊以為,古城《銷夏錄》不詳載《時務(wù)報》諸同仁,除了此書性質(zhì)本就偏重于記錄個人感受外,很可能也是因為古城生性謹慎,不愿隨意談?wù)摦?dāng)時共事之人,以免產(chǎn)生不必要的麻煩。不過,對于一些與《時務(wù)報》關(guān)系不大而又相交甚歡的中國文人,古城還是作了一番描述,其中比較有代表性的當(dāng)是文廷式與吳樵二人。

古城貞吉與文廷式只有一面之交,時在1896年6、7月間,當(dāng)時古城剛來上海。《銷夏錄》曾記此事云:

翰林院侍讀學(xué)士文廷式歸故山,途出滬上,余相見于酒間,筆談如山。贈以所撰《文學(xué)史》,廷式有詩云:“滄海橫流剩此身,頭銜私喜署天民。豈知零落棲遲地,忽遇嵚崎磊砢人。定論文章千古在,放懷世界一花新。停云自此長相憶,何處桃源欲問秦。”其人磊砢不與時合,頗有不可一世之氣,故姑及此。

這里提到的《文學(xué)史》,正是古城在到訪中國之前剛剛完稿的《中國文學(xué)史》。惟此書當(dāng)時尚未正式出版,因此所贈可能是謄抄或復(fù)制之本。盡管文中最后一句 “姑及此”顯得有些輕描淡寫,但事實上這是古城在中國期間唯一提到過的一次贈書之舉。顯然,初抵上海的古城貞吉與文廷式一見如故,所謂“筆談如山”,想必是交流了不少對中國文學(xué)的看法,故最終慨然以《中國文學(xué)史》相贈。

不過,文氏將此詩收入別集中時,題作《日本古城貞吉字坦堂,相遇滬上,贈余以所撰〈中國文學(xué)史〉,索詩,別后卻寄》(見陸有富點校《文廷式詩詞集·知過軒詩鈔》,上海古籍出版社,2017),無論是“贈”還是“索”,似乎都表明古城在此番交流中顯得較為主動。此外,從詩作內(nèi)容看,文氏似更偏重于敘寫結(jié)交之事、遭際之情,對此書則只是一筆帶過,且所謂“千古在”、“一花新”云云,看似評價很高,卻并無實質(zhì)內(nèi)容。考慮到古城《中國文學(xué)史》一書系以日語寫就,而文廷式顯然無法閱讀此書,故只能籠統(tǒng)贊譽之。不過古城卻并不這樣認為,他不僅鄭重其事地將文氏之詩收錄在《中國文學(xué)史》修訂本卷首,同時還在“再版例言”中云:“溢美之詞實不敢當(dāng),而深情厚誼無以永記,故錄之。”惟此書再版后不久,文廷式即于1904年去世,二人之情誼也無法再續(xù)。

至于吳樵,則是此前所及吳德潚之子。吳德潚以贈書的方式與古城結(jié)交,且所贈為備記人文掌故的筆記《藤陰雜記》,也算得宜。古城對此當(dāng)頗有好感,故特意在書中作長跋記之。而后結(jié)識吳樵,可能也與其父有關(guān)。關(guān)于古城與吳樵之間的往來,《銷夏錄》中曾作記載云:

吳鐵樵,四川人,錢塘縣知吳德潚(按:原文作“瀟”,誤)之子也。相見滬上,歡然如舊知,筆談至夜分而猶未厭。既分手之后數(shù)旬,書至,有“臨岐執(zhí)手,至今黯然”之句。又數(shù)旬矣,鐵樵訃音至。噫吁!人生無常,臨岐執(zhí)手,于今益黯然。鐵樵邃于算學(xué),人品醇正,洵可惜哉。

文中稱 “筆談至夜分而猶未厭”,則相比文廷式似有過之而無不及。關(guān)于這位吳樵,譚嗣同曾作《吳鐵樵傳》概述其生平性情。根據(jù)傳記可知,吳樵去世的時間是農(nóng)歷光緒二十三年(1897)四月二十一日,公歷5月22日,逆推“數(shù)旬”,則其與古城“相見滬上”的時間應(yīng)該是在1897年的4月中下旬。吳樵生前不僅知識淵博,行事果斷,而且重情重義,確實是一位值得交往的“人品醇正”之士。且與之初交時,譚嗣同稱“片言即合,有若夙契”,古城先生則云 “歡然如舊知”,這恐怕并不單純是因為人品,而更多來自思想觀念上的契合。事實上,吳德潚、吳樵父子曾與康有為、梁啟超、譚嗣同等人一起,共同參與維新變法運動,是中國歷史上的改革先驅(qū)。古城與之相契,亦足見其對當(dāng)時維新變法運動的支持態(tài)度。

吳樵去世時年僅三十二歲,古城與其恰好同歲,這恐怕也是古城為之扼腕的一個重要原因。而數(shù)年之后的1900年夏,吳德潚及全家四十余口人在衢州西安知縣任上,被作亂拳民悉數(shù)戕害(參見林紓《紀(jì)西安縣知縣吳公德潚全家被難事》)。古城在多年后題跋《藤陰雜記》時,并沒有提及此事,因此我們也無法確定他是否曾經(jīng)獲知此消息。如果當(dāng)時知道,即便沒有留下文字,想必也會非常感慨吧。(本文所用書影承蒙斯道文庫批準(zhǔn)使用,特此致謝)

(作者為上海大學(xué)文學(xué)院副教授)