以詩論詩:西方詩人的自我凝視

理查德·威爾伯。資料圖片

加里·斯奈德。資料圖片

比利·柯林斯。資料圖片

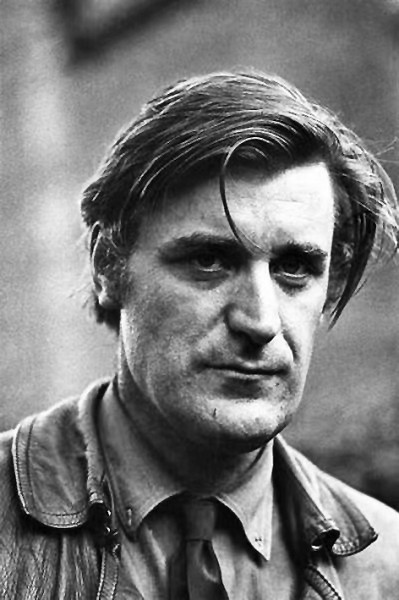

泰德·休斯。資料圖片

哲學家談詩歌,是美學;批評家談詩歌,是文學理論;詩人談詩歌,是詩藝。莎士比亞在《哈姆雷特》中設計了一出“戲中戲”,借戲中戲?qū)а莸目冢f出了“戲劇是對世界舉起的一面鏡子”,表達了一種樸素的模仿論。后來在《皆大歡喜》中他又借人物的口,說出了“世界就是大舞臺”的名言,將戲劇中的世界與生活的世界等同起來,或者說戲中的世界就是生活中的世界的反映。后來,柯爾律治在詩歌《忽必烈汗》中,描寫了一位喝了“天堂蜜汁”而兩眼放光、毛發(fā)倒豎的詩人。他因靈感附身而亢奮,行為像著魔了一樣,才思如泉涌。在柯爾律治看來,詩人的能動性有限,他的功能就是媒介:通過他的手,靈感變成了詩歌。

艾米麗·狄金森在《這就是詩人》中把詩歌與香水相比擬,認為它們都是生活的提煉。香水是草本的精華,由無數(shù)朵鮮花提煉而成。同樣,詩歌也是生活的精華,可以說它就是生活的“香水”。狄金森認為詩人的作用就是從平常生活中提煉出“非凡的意義”,就好比人們從平常的花草中提煉出精油或香水。T.S.艾略特在《四個四重奏·小吉丁》中將詩歌文字的排列組合、和諧共生的狀態(tài)比喻為“舞蹈”——“每一個詞都恰到好處、各就其位、相互銜接,相互襯托。既不晦澀也不炫耀,新和舊的毫不費力的交易。普通的詞,精確而不俗氣;正規(guī)的詞,確鑿但不迂腐,一出完整的語音的舞蹈”。

在英美文學的長河中,不乏這樣“以詩論詩”的例子,20世紀,這樣的詩歌更是層出不窮。下面我們僅用幾首現(xiàn)、當代英美詩歌來說明“以詩論詩”的獨到之處,它們具有哲學家、批評家也許無法到達的境界。

一、追尋詩歌本質(zhì)

理查德·威爾伯(Richard Wilbur,1921—2017)的《夏季贊》(Summer Praise)是一首標準的“以詩論詩”的作品,它具有以下幾個顯著特點。首先,它是一首討論型詩歌,或者說是問題型詩歌,而非典型的抒情詩;第二,它針對的是一個特定的詩學問題,以及在這個詩學指導下所產(chǎn)生的特別的詩歌;第三,它代表了一種詩學傳統(tǒng),從這個角度去評論或者批評另一個詩學傳統(tǒng),從而達到匡正糾偏的目的。

威爾伯生活在現(xiàn)代派鼎盛的時代,但是卻擅長使用傳統(tǒng)詩歌的格律和音韻形式。《夏季贊》就是一首傳統(tǒng)的十四行詩,它運用了傳統(tǒng)的“抑揚格”韻律和ababbcbccdcdee的押韻體系。也就是說,與許多現(xiàn)代派詩人不同,他沒有采用“自由詩”創(chuàng)作形式,以及碎片化和時空跳躍的寫作手法。在他看來,許多現(xiàn)代派詩歌已經(jīng)誤入歧途,它們那些難以想象的比喻簡直就是嘩眾取寵。

在《夏季贊》中,威爾伯想象一位現(xiàn)代詩人應邀撰寫一首贊頌夏季的詩歌,他沒有把“樹木”想象成樹木,而是把它們想象成“空中的礦井”;“鼴鼠在泥土里打洞”對他來說已經(jīng)是過時的說法,它們應該是在泥土里“飛翔”。相反,麻雀不是在空中飛翔,而是在天空“打洞”。在詩里,威爾伯對這種想象的合理性提出了質(zhì)疑,“難道世界不顛倒反而不能讓人知曉”?

詩歌語言,從某種意義上講,的確是“陌生化”的結果。它與日常語言不同:它不是用來說的,而是用來吟誦的,一定程度的“陌生化”是可以接受的,也是正常的。但是“陌生化”不能走到極端,不能以傷害詩意作為代價。在威爾伯看來,樹就是樹,鼴鼠在泥土里打洞,麻雀在天空飛翔,這已經(jīng)很自然,同時也很清新,很優(yōu)美。

的確,現(xiàn)代詩人在英美文學史上處于一個尷尬的位置:他們是后來者。如果原創(chuàng)性或獨創(chuàng)性是文學追求的目標,那么關于夏季,前輩詩人已經(jīng)寫過很多詩歌,包括莎士比亞和華茲華斯在內(nèi)的大詩人都留下過不朽的詩篇。作為后來者,如果現(xiàn)代詩人想在這個題目上寫出具有原創(chuàng)性的作品,表達具有原創(chuàng)性的思想,他們似乎只能追求新奇,只能大幅度地進行“陌生化”。

但是威爾伯認為,即便如此,我們也不需要刻意地對事物進行扭曲,刻意地把世界顛倒過來,以追求想象的新奇和感覺的獨特。現(xiàn)代詩人的錯誤在于他們認為,人們的感官已經(jīng)很遲鈍,無法感覺到事物的特別之處。我們可以承認,現(xiàn)代人的確可能無法感覺到“桌子的腿”里面所包含的比喻,也不會在意“花季年華”里面的修辭手法。但是這并不意味著現(xiàn)代人的感官就陳舊到無法感覺具體事物的地步。因此,詩人只需要真實地、直截了當?shù)乇憩F(xiàn)事物,而不需要在追求“新奇”和“語不驚人死不休”的效果中弄巧成拙。

比利·柯林斯(Billy Collins,1941—)的《詩歌入門》(Introduction to Poetry)從題目上看就是一首談詩藝的詩歌,它探討的問題是如何讀詩。人們讀詩,常常會問它是什么意思?人們關注的是中心思想、段落大意。所謂“閱讀理解”從來都是指理解意思,而非體驗文字所帶來的生活經(jīng)驗。用這種方法閱讀文章可能沒有問題,但用這種方法欣賞詩歌就不對路了。詩歌是美的藝術,藝術就是創(chuàng)造美的過程。

柯林斯既是一位詩人,又是一位研究詩歌的學者,曾兩次榮膺美國桂冠詩人。他的“以詩論詩”涉及詩歌的美感,包括節(jié)奏美、修辭美、想象美、音樂美,甚至記憶美。他認為,詩是聲音的藝術,它是用來讀的,不是用來看的。詩應該愉悅聽覺,應該打破寂靜,“詩歌應該能夠排開寂靜,就像身體排開河水一樣”。在他看來,詩歌更是感官的藝術,讀一首詩就像是一次旅行,一次想象的游歷,在詩人的想象中遨游。

《詩歌入門》以詩人的口吻,表達了對讀者的期待,希望他們能夠正確地閱讀其作品。“我”請“他們”去感受詩歌,審視詩歌的每一個細節(jié),傾聽詩歌的各種聲音,觀察詩歌的曲折變化,而不是摸索詩歌的含義。總而言之,要真正地體味一首詩,而不是考問詩歌到底是什么意思。在閱讀過程中,詩歌留在我們記憶中的僅僅是各種生動的意象和片段:詩歌就像一張幻燈片,你可以瞇著眼睛察看上面的風景;它也像是一個蜂箱,你把耳朵貼在上面,聽其中嗡嗡作響。

詩歌所代表的就是一個世界,它是詩人創(chuàng)造的一片天地。你甚至可以把一只小老鼠放進去,讓它在詩歌的迷宮里鉆來鉆去,最后在出口處探出了它尖尖的鼻子。詩歌也像是一間華麗的房間,你可以開啟它的門,摸索著進去打開房間里的燈。不僅如此,詩歌提供樂趣,就像讓人駕著滑板掠過水面,歡叫著,向岸上的人揮著手。這就是詩歌的本質(zhì),它不是論文,不是架構,它是體驗。正像柯林斯說的,詩就是生活的這些瞬間,當我們懂得了抓住這些瞬間,我們也就抓住了詩,因為詩就是生活本身。

然而,普通的讀者并不關心這些,自以為很聰明的學者也不理會這些。他們往往挖空心思地要知道詩歌的意義,就像警察對待犯人一樣,他們會拷問、鞭打、甚至嚴刑逼供,以使詩歌交代它們的含義。柯林斯認為這樣的做法將毀滅詩歌。在此,讀者可以給自己歸一下類,問問自己是否屬于“他們”?如果你還在問“這首詩是什么意思”,那你很可能還沒有入門。

實際上,理性的分析對于詩歌或許是一種傷害,中心思想并不等于一首詩歌。詩歌不僅有意義,而且還有音韻、修辭、結構等等因素,它們共同構成了一首詩歌。正如麥克里希(Archibald MacLeish)在那首著名的《詩藝》(Ars Poetica)中的名言所說,“詩歌不表意,它只存在”。詩歌不需要闡釋,它只需要體驗,它是讀者與詩人的一種最親密的交流,如果你喜歡一首詩,你應該去記住它、玩味它,從中悟出真意。

二、觀照創(chuàng)作過程

泰德·休斯(Ted Hughes,1930—1998)的《思想之狐》(Thought Fox)表面上是一首“動物詩”,實則闡述了詩人的詩學觀點。針對這首詩歌,休斯曾經(jīng)說道:“很顯然,此詩涉及一只狐貍。但這只鉆進我的頭腦,并坐在那里對著吠犬獨自微笑的狐貍,該是何種狐貍呢?它是一只狐貍,也是一個精靈。當我讀這首詩時,我看到它移動,看到它留下它的字跡(腳印),看到它的身影越過不規(guī)則的雪地。這些字跡把一切顯現(xiàn)給我,將它逐漸拉近。對我而言,它是十分真實的。這些文字為它塑造了身體,并且騰出空間讓它行走。”

在詩中,詩人深夜獨坐桌前,窗外是寂靜與漆黑的夜,詩人感受到一股力量朝他襲來,這股力量不是這夜色,因為黑夜只是在冥冥中涌動的想象力的一種隱喻。詩人的想法在此刻還沒有清晰的輪廓,它不可觸摸,只能感知,即使感知,也是極其微弱。詩人的任務就是用語言將這種無形的想法逐漸變成完整的意識。

那股模糊的力量被詩歌呈現(xiàn)出來,就是一只狐貍在黑夜中潛行。其身體是無形的,隱沒于黑夜之中,只有兩只眼睛在黑暗中移動。它緩緩穿過黑夜,在雪地里留下了一串腳印。這一切是純粹的想象,在現(xiàn)實中,這只狐貍根本不存在。外面只是漆黑的夜,什么都沒有:“窗口仍不見星辰;時鐘滴答,紙上印滿了文字。”詩人的想象將這只狐貍永久定格在紙張上:詩就是狐貍,狐貍就是詩。通過詩行的排列組合、節(jié)奏的抑揚頓挫和意象的動靜結合,詩歌完美地展現(xiàn)了狐貍鮮活的生命。

我們可以看到,在這首詩中,詩人有兩條并列的主線:一條是警覺的狐貍悄悄潛入洞穴的過程,另一條是詩歌創(chuàng)作的發(fā)展過程。休斯曾說:“寫詩就如捕捉動物,它依賴于直覺,就像一只狐貍潛入他們的家,詩歌本身就是一種動物。”作為英國當代的著名詩人,休斯創(chuàng)作了許多關于自然和動物的詩歌,因此有時被稱為“自然詩人”和“動物詩人”。這首詩在完整地呈現(xiàn)其藝術性的同時,也充分體現(xiàn)了詩人的詩歌創(chuàng)作理念。它將情感和直覺視為重要的創(chuàng)作靈感,反映了一種反理性的詩學觀點。

這首詩表面上是描寫一只黑夜中潛回洞穴的狐貍,實際上則描寫了詩歌創(chuàng)作時靈感迸發(fā)的過程,它豐富了在外延和內(nèi)涵之間并存和互動的詩歌意義。在這首詩中,休斯平衡了感知經(jīng)歷和理性思維,使抽象的思考轉變?yōu)榫唧w的行為。整首詩完美地展現(xiàn)了休斯在詩歌創(chuàng)作中所強調(diào)的詩歌藝術的張力,想象力的能量在詩中完全被喚醒和釋放出來。

加里·斯奈德(Gary Snyder, 1930—)的《拋石路面》(Riprap)也是以詩論詩的名作,詩中的“拋石路面”是用不同形狀、不同大小的石塊巧妙結合而鋪成的路面。斯奈德說,他的拋石路面是指在上山的道路中那些“光滑而傾斜的大石頭上鋪上石塊,為馬匹鋪出一條道路”。由于石頭大小不同、形狀各異,要鋪成“拋石路面”,需要將這些石塊巧妙結合起來。這個工作顯然需要技藝和智慧,需要能工巧匠之力。

斯奈德曾經(jīng)做過許多與森林和大山有關的工作,包括伐木工、木材檢尺員、森林火警監(jiān)視員、油輪水手。他認為,他的詩歌創(chuàng)作與他不同階段生活的節(jié)奏密切相關。的確,詩人也是能工巧匠,因此詩人也被稱為匠人。詩人“鋪路”的材料不是石塊,而是文字。不同形狀、不同意義的文字被放置在一起,相互連接,形成一定的音韻和節(jié)奏,從而產(chǎn)生一定的意義。詩歌創(chuàng)作與鋪路的工作相同,都需要高超的技藝和智慧。

“把這些文字放置/在心靈前,像石塊一樣”,詩人像工匠鋪設“拋石路面”一樣,將文字放置在“精心選擇的位置”。這種精心安排就像一盤“圍棋”,它需要棋手排兵布陣,占據(jù)最佳位置,用最佳組合去贏得最大先機。如果圍棋是一種技藝,那么詩歌創(chuàng)作也是一樣的技藝,它也需要匠心。

詩歌不僅需要排列組合,而且需要情感的能量,需要感動心靈的力量。如果單個的文字是蒼白的、無力的,那么通過排列組合,詩歌將給予它們最佳位置,給予它們以能量,使它們閃閃發(fā)光。它們鑲嵌在一起,形成特別的圖案,就宛若天上的“銀河”。

那些鋪路用的鵝卵石是在地下經(jīng)過巨大的熱量和壓力的錘煉而形成的,如果熱量和壓力足夠大,它們還可能變成水晶和鉆石。同理,詩歌中文字也經(jīng)過思想的“火和力的錘煉”,最終“在熾熱中凝聚”,晶瑩閃亮、璀璨耀眼。正如詩人最后所說,“一切都改變了,思想,還有事物”。我們可以說,這首詩不僅僅是描寫森林生活和山區(qū)勞作的詩,它也是一首以詩論詩的精彩之作。

三、回歸靈感源泉

謝默斯·希尼(Seamus Heaney,1939—2013)的《個人的詩泉》(Personal Helicon)描寫詩人少年時期在鄉(xiāng)村生活的經(jīng)歷,具體來說,就是他兒時觀井的經(jīng)歷。這些經(jīng)歷,包括那些與水井有關的卷揚機、繩索和水桶,在多年后,在他成為一名詩人后,又回到他的記憶中,給他靈感和素材。

但是,詩歌不是枯燥的美學探討,而是具體的生活體驗,它所提供的是鮮活的鄉(xiāng)村風景。詩中描寫了幾種水井:一種是深井,水桶放下去汲水的時候會發(fā)出特殊的聲響;另一種是淺井,里邊長滿了水草,當你拔出水草時,你會看到你在水中的倒影;其他的有些有回音,回聲悠揚;有些有老鼠,讓人膽戰(zhàn)心驚。詩人饒有興趣地描寫這些觀井的細節(jié),而這些細節(jié)正好構成了他正在創(chuàng)作的詩歌。

水井之所以有水,是因為下邊有泉眼,從那里有泉水噴涌出來。也就是說,詩人兒時所觀看的井,從廣義上講是他的鄉(xiāng)村生活經(jīng)歷,現(xiàn)在已成為他創(chuàng)作的源泉,水井已經(jīng)成為他詩歌靈感的隱喻。詩歌題目中的關鍵詞赫利孔山是希臘神話中靈感之泉的所在地,據(jù)說,繆斯就居住在該山上。山中有清泉名為希波克里尼,是詩歌創(chuàng)作的靈感源泉。飲此泉水,將使人詩興大發(fā),靈感噴涌。希尼使用這個名稱,顯然用心良苦,他在暗示他兒時所觀看的那些井,都是他個人的詩泉,是他個人的“赫利孔山”。這個名稱同樣告訴我們,詩歌的真正主題不是鄉(xiāng)村生活,而是詩藝。

希尼常常把日常性、地方性的生活瞬間,轉換成人們不得不面對的生活問題和哲理問題。這些生活瞬間既現(xiàn)實又超現(xiàn)實,既具體又抽象,既隱秘又公開,常常有力地喚起讀者多種不同的情感和看法。正如諾貝爾獎授獎詞所說,他的詩“具有抒情詩般的美和倫理深度,使日常生活中的奇跡和活生生的往事得以升華”。

詩歌中的“凝視”可能還有一層現(xiàn)實的意義。成年的詩人“觀井”,已經(jīng)不再是兒時幼稚的游戲。經(jīng)過了70年代北愛爾蘭的“暴亂”及其給人們帶來的無盡痛苦之后,詩人的“凝神觀照”似乎增加了他對現(xiàn)實的領悟。作為一個成人,一個讓現(xiàn)實和希望在自己身上交錯的人,他的凝視就是向歷史的狹縫,并向那水井一樣的、不可知也不可把握的幽冥求得回答,“使黑暗發(fā)出回聲。”

西方文學中有一個文類叫“元小說”,其最顯著的特征就是,它具有強烈的自反意識(self reflexivity)。它的語言一方面渴望反映真實世界,但另一方面又強烈地意識到它僅僅是虛構。語言自身的局限性,導致它無法完全呈現(xiàn)外在的真實。因此,元小說是一種以小說討論小說的文類,它一方面呈現(xiàn)真實世界的人和事件,但同時又不停地提醒讀者這只是虛擬世界,不要被這些幻象所欺騙。這個文類在20世紀曾經(jīng)受到后現(xiàn)代小說家的追捧,曾經(jīng)繁榮一時。“以詩論詩”的詩歌,從某種意義上講,可以理解為一種“元詩歌”。它的出現(xiàn)與“元小說”的時間相同,也具有一種強烈的自反意識。

我們已經(jīng)看到,“以詩論詩”的詩歌,往往會涉及靈感的源泉、詩歌語言的特征、詩歌的功用、讀詩的方法等等。雖然作為詩論,它們包含的思想可能會顯得比較零散,沒有體系,但是從另一方面講,詩人是詩歌創(chuàng)作的實踐者,他們對詩歌藝術的理解,可能有著特別的權威性。他們的詩歌藝術論可以說是他們創(chuàng)作實踐的總結,是從他們的經(jīng)驗中悟出的洞見,與哲學家的美學和批評家的文藝理論有所不同,但也對他們形成了有益的補充,可以幫助我們從另一個角度去理解詩歌。

(作者:張 劍,系北京外國語大學教授、博士生導師、英語學院院長)