話劇《前哨》:時(shí)空嵌套 叩問初心

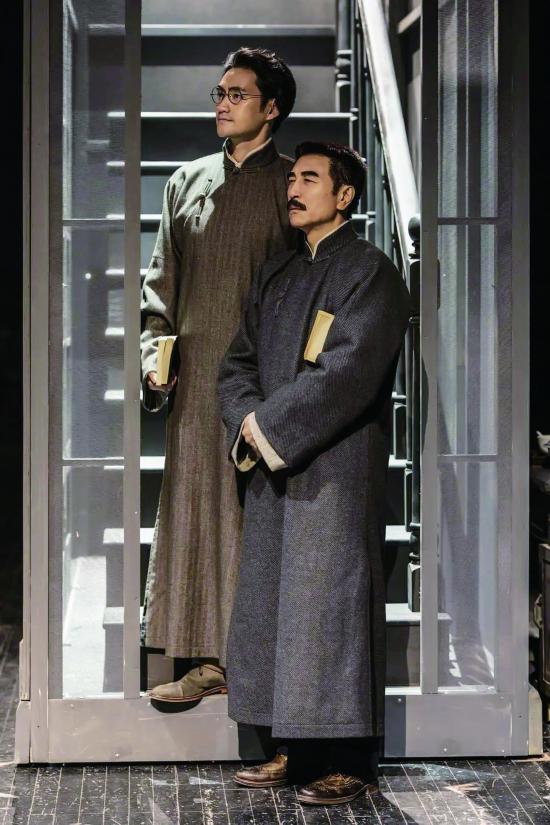

由黃昌勇編劇,馬俊豐執(zhí)導(dǎo),王洛勇、海一天、袁弘等主演,上海戲劇學(xué)院、上海市龍華烈士陵園(龍華烈士紀(jì)念館)、上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì)聯(lián)合出品的大型原創(chuàng)話劇《前哨》1月7日至9日在上戲?qū)嶒?yàn)劇院首演。該劇取名自1931年中國(guó)左翼作家聯(lián)盟出版的雜志《前哨》,刊名為魯迅所提,第一期“紀(jì)念戰(zhàn)死者專號(hào)”內(nèi)容為哀悼被國(guó)民黨秘密殺害于上海龍華的“左聯(lián)五烈士”,控訴反動(dòng)派鎮(zhèn)壓革命文學(xué)運(yùn)動(dòng)、屠殺青年作家的卑劣罪行。話劇《前哨》正是聚焦這群年輕的龍華英烈,讓當(dāng)代大學(xué)生以“戲中戲”的方式重回20世紀(jì)30年代,探索五位青年在風(fēng)云激蕩的歲月中對(duì)文學(xué)的熱愛、對(duì)真理的求索、對(duì)自由的向往、對(duì)理想的堅(jiān)持……直至付出他們寶貴的生命。該劇創(chuàng)造性地采用時(shí)空嵌套的戲劇結(jié)構(gòu),以三個(gè)時(shí)空指向三代青年,凸顯了對(duì)革命初心的叩問和對(duì)英雄精神的傳承。同時(shí)在人物塑造、情節(jié)設(shè)置上注重文獻(xiàn)史料與詩意元素的有機(jī)結(jié)合,使其既具有文獻(xiàn)劇、歷史劇的特色,又不乏樸素浪漫的人間真情。《前哨》以史為據(jù)、以情動(dòng)人,不僅深入挖掘了“左聯(lián)五烈士”事跡背后的精神邏輯,更敏銳抓住了烈士精神與當(dāng)代精神的交匯點(diǎn),對(duì)當(dāng)代觀眾特別是青年觀眾理解龍華在黨史上的重要地位、理解共產(chǎn)主義信念的偉力、理解革命精神傳承的意義有著重要的啟示作用。

《前哨》在其四幕話劇中建構(gòu)的三個(gè)時(shí)空,分別是2020年、1990年和1930-1931年,并通過“戲中戲”的方式和多種媒體的運(yùn)用,在時(shí)空間進(jìn)行巧妙的過渡、穿插,由此交織出豐富厚實(shí)的人物情節(jié)和意蘊(yùn)悠長(zhǎng)的戲劇內(nèi)容。

首先,三個(gè)時(shí)空都有各自的故事和懸念,2020年,導(dǎo)演系學(xué)生左浪和姚遠(yuǎn)在導(dǎo)師王近教授的指導(dǎo)下準(zhǔn)備續(xù)寫、排演一部30年前即1990年代沒有署名且未完成的劇本《前哨》,這是整部劇發(fā)展的動(dòng)因,兩位當(dāng)代青年帶著對(duì)“左聯(lián)五烈士”的崇敬和疑問去探索過去的歲月,《前哨》的原作是誰?當(dāng)代青年如何完成劇本、順利排演?20世紀(jì)30年代初,左翼五位青年作家柔石、殷夫、馮鏗、胡也頻、李偉森因共同的革命理想聚集到一起,決心以筆為劍,用文學(xué)來改變世界,卻被殘忍地殺害于龍華國(guó)民黨淞滬警備司令部看守所,他們經(jīng)歷了怎樣的故事?在人生最后的時(shí)光有著怎樣的心境?1990年,青年王近創(chuàng)作出話劇《前哨》的部分內(nèi)容,劇本為何沒能完成?他遇到了什么困難?由此可見,三個(gè)時(shí)空的事件和謎底以“戲中戲”的形式共同推進(jìn)、彼此牽連,編劇正是帶著對(duì)這些懸念的探究和追問將故事情節(jié)慢慢鋪展開來。

其次,該劇在結(jié)構(gòu)上的套層和穿插無疑是巧妙的——一片飄落手心的桃花花瓣、一把雨中撐起的傘、一首輕聲哼唱的《國(guó)際歌》,都是穿越時(shí)空的關(guān)鍵道具。除大結(jié)構(gòu)的穿插外,三個(gè)時(shí)空的敘事小結(jié)構(gòu)也有著各自鮮明的特色,如2020年的時(shí)空是按時(shí)間的線性順序發(fā)展,講述了左浪和姚遠(yuǎn)續(xù)寫和排演《前哨》的過程;1990年的時(shí)空只出現(xiàn)了一次,即2020年王近因回憶來到30年前,與青年王近開展“跨越時(shí)空的對(duì)話”;而龍華烈士所處的20世紀(jì)30年代因主要人物眾多,其敘事線的變化也最為豐富,劇情隨著不同人物的回憶在1930-1931年的多個(gè)時(shí)間段之間進(jìn)行跳轉(zhuǎn),伴隨著倒敘和閃回展現(xiàn)了如殷夫與其大哥的決裂、魯迅沙龍和家宴、龍華賞花等極其豐富的內(nèi)容,最終走向1931年2月7日的壯烈犧牲,這是一個(gè)區(qū)別于直線發(fā)展的螺旋式繁復(fù)上升的結(jié)構(gòu)。

再者,《前哨》多時(shí)空的疊加不僅反映在“戲中戲”的設(shè)置上,也體現(xiàn)在戲劇表演與影像運(yùn)用的融合上,四幕話劇中均有影像的出現(xiàn),如第一幕中1930年代在上海召開的中華蘇維埃代表大會(huì)的場(chǎng)景,影像敘事與舞臺(tái)表演的融匯;第二幕中1990年青年王近來到上海圖書館借閱《前哨》;第三幕中2020年左浪和姚遠(yuǎn)在資料室播放《早春二月》;第四幕中1931年《前哨》的印刷現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合報(bào)童接頭分發(fā)雜志,并最后以王近、左浪接過分發(fā)的《前哨》雜志串聯(lián)起影像與戲劇、歷史與現(xiàn)在的時(shí)空交織。總的來說,話劇《前哨》以多時(shí)空的疊加創(chuàng)造出豐富的內(nèi)容,“戲中戲”的設(shè)置讓不同時(shí)代的人物進(jìn)行對(duì)話,三個(gè)時(shí)空的信息彼此對(duì)照、補(bǔ)充,觀眾需要統(tǒng)籌各時(shí)空的人物情節(jié)拼湊真相、解開懸念,類似于電影敘事中“對(duì)話式復(fù)調(diào)”的手法。影像的運(yùn)用也使《前哨》具有媒介融合的特征,體現(xiàn)出當(dāng)代原創(chuàng)話劇新穎的審美表現(xiàn)方式。

敘事結(jié)構(gòu)是手段,表現(xiàn)人物及思想才是最終目的。《前哨》的三個(gè)時(shí)空分別指向三代青年,分別是2020年的左浪、姚遠(yuǎn),1990年的王近和1930年的柔石、殷夫、馮鏗、胡也頻、李偉森。劇中塑造了這些性格各異、生動(dòng)活潑的青年人物形象,姚遠(yuǎn)和左浪在創(chuàng)作過程中一個(gè)更關(guān)注人物的內(nèi)心,一個(gè)更注重史料的考察,體現(xiàn)出感性與理性的區(qū)別和碰撞。青年王近則是一個(gè)不懼困難、埋頭苦讀的形象。五烈士中,柔石善良隨和,與魯迅的關(guān)系最為密切;殷夫幽默、樂觀而又勇敢,同情底層勞苦大眾,選擇共產(chǎn)主義而與大哥作出“階級(jí)的告別”;馮鏗堅(jiān)韌率直,作為唯一的女性巾幗不讓須眉,“世界上還有別的滋味,女人還有別的活法”;李偉森是一個(gè)成熟且穩(wěn)重的形象,教眾人如何回答警察的問題,也最早明白“腳鐐的含義”;胡也頻則更多表現(xiàn)出對(duì)家人的惦念,在獄中給妻子寫信“現(xiàn)在很困難,但相信我們的前途”。監(jiān)獄中五烈士忠貞不屈、彼此鼓勵(lì)、堅(jiān)持創(chuàng)作的群像非常動(dòng)人,青年們雖然性格各異,但他們對(duì)文學(xué)的熱愛、對(duì)社會(huì)的奉獻(xiàn)、對(duì)共產(chǎn)主義理想信念的堅(jiān)持是一致的。

除人物形象的個(gè)性和鮮活外,幾代青年之間的人物關(guān)系又是微妙的。首先,2020年和1930年的兩組師生關(guān)系相互對(duì)照,都是由老師引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行文藝創(chuàng)作。其次,三代青年都遇到了相似的困難,第一幕現(xiàn)實(shí)時(shí)空的左浪對(duì)姚遠(yuǎn)說:“我還是覺得我們現(xiàn)在考慮太片面,太簡(jiǎn)單了,有點(diǎn)幼稚”,隨后歷史時(shí)空的馮鏗也向魯迅提到“他們都說我們的文章缺乏技巧,文字幼稚”;王近對(duì)學(xué)生們說,“你們現(xiàn)在遇到的困難,和當(dāng)年的編劇應(yīng)該是一樣的”,而這位“當(dāng)年的編劇”正是青年時(shí)期的王近自己。最后,三代青年面對(duì)困難時(shí)的精神是一脈相承的。1930年魯迅對(duì)五位青年說:“青年的文藝,乃是青年的反抗,青年求索的過程”,“幼稚會(huì)生長(zhǎng),會(huì)成熟,你們現(xiàn)在的創(chuàng)作,就如同壓在巖石下面的植物,雖然并不繁榮,但卻在曲曲折折的生長(zhǎng)”。受此啟發(fā),五烈士即使在艱苦的獄中也自制“筷筆”繼續(xù)創(chuàng)作,在人生的最后時(shí)光仍不放棄對(duì)未來的希望。1990年青年王近說自己“在苦悶和矛盾的時(shí)候,就向五烈士的作品尋求慰藉”,“踏出這一條少有人跡的研究之路,終究會(huì)有后來者”。2020年左浪和姚遠(yuǎn)通過對(duì)五烈士初心的叩問、信仰的追尋,找到了革命的理想主義、歷史的現(xiàn)實(shí)主義和情感的浪漫主義的契合點(diǎn),最終完成了《前哨》的排演,這不正是三代青年用鮮血、青春和汗水譜寫的“求索的過程”嗎?理想彌堅(jiān),青春無悔,報(bào)國(guó)利民,薪火相傳,《前哨》的敘事邏輯雖是從現(xiàn)實(shí)去追尋歷史,但它的精神內(nèi)涵又無不體現(xiàn)出歷史對(duì)現(xiàn)實(shí)的影響和反照,體現(xiàn)出烈士精神與當(dāng)代精神的交匯與融合。

《前哨》具有文獻(xiàn)劇、歷史劇的特征,劇中人物細(xì)節(jié)、臺(tái)詞設(shè)計(jì)均建立在大量的文獻(xiàn)考察之上。如殷夫出場(chǎng)時(shí)在熱天穿著厚棉袍,魯迅評(píng)柔石總做“損己利人的事”,還有獄中柔石向殷夫?qū)W習(xí)德文、馮鏗臉膛青腫等細(xì)節(jié)均出自魯迅為紀(jì)念五烈士所寫的《為了忘卻的記念》;殷夫與哥哥告別的一場(chǎng)戲,臺(tái)詞多源自殷夫所寫的《別了,哥哥》和《寫給一個(gè)哥哥的回信》;《前哨》還在劇中介紹了大量與烈士相關(guān)的作品和刊物,如魯迅的《對(duì)于左翼作家聯(lián)盟的意見》,柔石的《一個(gè)偉大的印象》,殷夫的《孩兒塔》,李偉森的《革命歌集》以及眾人口中提及的《友中月刊》《萌芽月刊》《紅黑月刊》《紅旗日?qǐng)?bào)》等。

在依據(jù)史料的基礎(chǔ)上,《前哨》也不乏詩意浪漫的元素。如劇中以“桃花”這一意象串聯(lián)起五烈士的友情、愛情、師生情和家國(guó)情,桃花出現(xiàn)在眾好友于龍華賞花的記憶中,出現(xiàn)在放風(fēng)時(shí)柔石贈(zèng)予馮鏗的書簽中,出現(xiàn)在左浪給王近聽的30年代周旋演唱的《龍華的桃花》歌曲中,也出現(xiàn)在烈士們飛濺的鮮血中。“桃花”不僅是情感意象,也是五烈士精神的詩意象征。如左浪說在革命萌芽的早春時(shí)節(jié),“新生命開始萌芽,春寒卻又很容易凍死他們”,暗指五位作家在動(dòng)蕩的時(shí)局中探索前路,進(jìn)行了艱苦卓絕的斗爭(zhēng)。第三幕馮鏗問:“如果我們出不去,將來的人會(huì)不會(huì)知道這里有這樣一朵小小的桃花?”柔石則答“未來的花總是每年都會(huì)開放的”,這與第四幕中柔石和馮鏗的“化作春泥更護(hù)花”、胡也頻和李偉森的“我們的事業(yè)就像桃花樹一樣,明年一定開出更多的花”相呼應(yīng)。結(jié)尾王近翻開《前哨》雜志,取出桃花書簽遞給左浪,意味著五烈士精神的傳承。左浪將桃花枝拋向天幕,舞臺(tái)上爛漫的桃花滿溢,寓意革命之花開遍大江南北,欣欣向榮。桃花一開一落,而革命之樹茁壯成長(zhǎng),若我們不忘第一朵花開時(shí)的艱難,就會(huì)珍惜今天來之不易的幸福生活。這種對(duì)歷史具象化、詩意化的處理方式也令《前哨》的戲劇效果更加真實(shí)動(dòng)人、意味深長(zhǎng)。

《前哨》結(jié)構(gòu)巧妙、史料扎實(shí)、細(xì)節(jié)豐富、意象鮮明,它在中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年之際引導(dǎo)觀眾回到歷史深處去追問:我們不忘的初心是什么?我們牢記的使命是什么?而該劇通過三個(gè)時(shí)代的三代青年給出了具有時(shí)代意義的回答,可謂一部集思想性、藝術(shù)性、創(chuàng)新性為一體的佳作。