精神生成的文化根須——魯迅書話及其意義

摘要:魯迅的一生都與書密切相連。他在讀書、搜書、寫書、編書、校書等過程中,與書結(jié)緣。檢視魯迅留下的數(shù)量非常龐大的書話不難發(fā)現(xiàn),魯迅以其遠見與風(fēng)姿,卓然屹立于現(xiàn)代文壇書林。他的書話屬于別樣的世界。魯迅書話的體例、格調(diào)既熔鑄古今,又自成體系。更為重要的,魯迅書話體現(xiàn)出其獨特的閱讀趣味、思想取徑及文化取向。書話是觀照作家精神生成的文化根須的重要通道,在此意義上,以書話為鏡可以窺見魯迅如何成為魯迅的某些密碼。

大凡作家,首先是讀書人。讀書是他們的生活方式,書是他們寫作的擺渡。換言之,有書就會有讀書人,有讀書人就會有書話。只要書籍不消失,書話就不會消失;只要讀書人還在,書話就會存在。既然書是人類文化最主要的載體,書話自然就與人類文化、思想相始終。讀書人、愛書人讀有所思、讀有所得,形成文字,這種浩瀚無垠的寫作就構(gòu)成了文學(xué)生成、滋長的土壤。而書話則是文學(xué)伸入文化土壤中的根須。所以,作家們留下的或多或少的書話,自然是觀察其人、其學(xué)、其文的極重要的路徑,是探尋作家作品生成的精神根脈、文化譜系的重要依憑。

魯迅的一生都與書密切相聯(lián),“書生活”幾乎是他最重要的生活側(cè)面。他在讀書、搜書、寫書、編書、校書等過程中,與書結(jié)緣。縱觀魯迅所有創(chuàng)作,即使不包括那些與書有著或多或少關(guān)聯(lián)的小說,僅談書論藝的文字?jǐn)?shù)量就已經(jīng)非常可觀了。在以往研究界,一般所謂的現(xiàn)代書話家群體多以周作人、鄭振鐸、阿英、唐弢等一脈為主,較少有人把魯迅視作書話家。然而,事實上魯迅的書話屬于別樣的世界。如果我們檢視魯迅的創(chuàng)作不難發(fā)現(xiàn),魯迅的書話以其遠見與風(fēng)姿,卓然屹立于現(xiàn)代文壇書林,成為百年中國書話史上獨異的存在。魯迅書話的體例、格調(diào)既熔鑄古今,又自成體系。不僅如此,魯迅書話背后還體現(xiàn)出其獨特的閱讀趣味、思想取徑及文化取向。既然書話是觀照作家作品精神生成的文化根須的重要路徑,那么在此意義上,以書話為鏡,我們可以窺見魯迅如何成為魯迅的某些精神密碼。

最早出現(xiàn)“魯迅書話”一詞是在1937年。在魯迅逝世一周年的時候,阿英發(fā)表了《魯迅書話》組文。時至1948年,唐弢先后發(fā)表《魯迅書話拾零》《魯迅書話六章》等。需要指出,這個時候所謂的“魯迅書話”是書話魯迅之意,即用書話的形式漫談魯迅及其作品。1976年,張能耿、黃中海著有一書《魯迅書話》,此書為《杭州文藝通訊》內(nèi)部印刷。此書仍取書話魯迅的意思。直到1980年代中期,書話整理出版的熱潮漸起,因鐘叔河編《知堂書話》而興起了整理現(xiàn)代作家書話的潮流。于是,此后孫郁編《魯迅書話》(北京出版社1996年版)、朱正編《魯迅書話》(海南出版社1998年版)、林賢治編注《魯迅:刀邊書話》(花城出版社2007年版),以及朱正編《魯迅書話》(湖南教育出版社2007年版)等,相繼問世。這幾部所謂的“魯迅書話”,已經(jīng)和阿英1937年的組文取義完全不同了,即指對魯迅所留下來的書話文字的整理匯聚。而本文所說的“魯迅書話”,即是此意。以魯迅書話為主要考察對象,書話給我們的不僅僅是研究對象,更是一個研究思路、觀察角度。是故,以書話為方法重新進入魯迅研究,或可走近魯迅。

一、魯迅書話的體例

魯迅書話的體例頗富古風(fēng),但絕無陳腐之氣,而是深蘊著現(xiàn)代的尖銳與先鋒。大致看來,魯迅書話從體例上講主要包括如下幾種形式。

1.序(題)跋式

魯迅的序(題)跋式書話涵蓋內(nèi)容非常廣泛,從中國古書到外國書籍、從翻譯外籍到輯校古本、從紹介同人作品到品評自己所著等,都有涉及。關(guān)于西書譯書類的,如《〈月界旅行〉辯言》《〈域外小說集〉序言》等;關(guān)于同時代人的,如《蕭紅作〈生死場〉序》《白莽作〈孩兒塔〉序》《〈吶喊〉自序》等。單就輯校古本的書話,如《〈志林〉序》《〈廣林〉序》《〈大云寺彌勒重閣碑〉校記》《〈云谷雜記〉跋》《〈嵇康集〉跋》等,內(nèi)容就包括所題跋對象的版本、內(nèi)容簡介、校勘情況、版本流變,以及刊刻時代的某些特點,等等。魯迅在《題〈淞隱續(xù)錄〉殘本》中介紹版本時說:“自序云十二卷,然四卷以后即不著卷數(shù),蓋終亦未全也。”在介紹版本流變與比較時說:“光緒癸巳排印本《淞濱瑣話》亦十二卷,亦丁亥中元后三日序,與此序數(shù)語不同,內(nèi)容大致如一;惟十七則為此本所無,實一書爾。”《〈鮑遠明集〉校記》《虞預(yù)〈晉書〉序》等也同樣涉及版本介紹以及版本流變等問題。魯迅還會談及刊刻時代的某些特點,如《題〈風(fēng)箏誤〉》說,“畫人金桂,字蟾香,與吳友如同時,畫法亦相類,當(dāng)時石印繡像或全圖小說甚多,其作風(fēng)大率如此”;又如《〈北平箋譜〉序》:“宋人刻本,則由今所見醫(yī)書佛典,時有圖形;或以辨物,或以起信,圖史之體具矣。”由此類書話可見,魯迅對傳統(tǒng)題跋形式之嫻熟,體認(rèn)如此自然而貼切。要言不煩的評點介紹,足見魯迅對傳統(tǒng)舊學(xué)的敏銳。

2.目錄式

目錄式書話大體上可分為兩種。一種是對作家(包括魯迅本人)作品的簡介和概述,如《〈且介亭雜文〉附記》《“連環(huán)圖畫”辯護》等。《〈現(xiàn)代日本小說集〉附錄關(guān)于作者的說明》則概括了夏目漱石、芥川龍之介等六位日本作家的基本情況和作品特點,如稱“夏目的著作以想象豐富,文詞精美見稱”,而菊池寬的作品“是竭力的要掘出人間性的真實來”等。《〈凱綏?珂勒惠支版畫選集〉序目》則介紹版畫家凱綏?珂勒惠支并對該選集所選取的二十一幅版畫作品逐一進行評介。第二種是中國古書目錄的抄錄,比較典型的是《關(guān)于小說目錄兩件》。該文抄有“內(nèi)閣文庫圖書第二部漢書目錄”以及“也是園書目”兩種。大致說來,魯迅作目錄式書話的目的有三:一是為某些如“連環(huán)圖畫”“版畫”之類的藝術(shù)形式正名;二是普及或紀(jì)念某些外國作家作品;三是保留古本、珍本書目以保存史料。

3.案語式

此類書話的數(shù)量相對少一些,卻最能見出魯迅的尖銳度。最典型的是《書苑折枝(一)》《書苑折枝(二)》《書苑折枝(三)》等組文。在《書苑折枝》系列中,魯迅選擇了唐代歐陽詢《藝文類聚》、宋代張耒《明道雜志》、周密《癸辛雜識》、唐庚《文錄》、明代陸容《菽園雜記》、清代褚人獲《堅瓠九集》、嚴(yán)元照《蕙櫋雜記》、清代陳祖范《掌錄》等,“意有所會”,并“錄其尚能省記者,略加案語”,間或魯迅的評點或引申。《書苑折枝(一)》言明,此則書話為自己“臥閱雜書”所成,是“長夏索居,欲得消遣”的副產(chǎn)品。這些書話雖然是魯迅休閑看書時的所感所得,但是他所加案語內(nèi)容卻并無休閑之意,嬉笑怒罵中更多的是對歷史與現(xiàn)實的觀照。如《書苑折枝(一)》引張耒《明道雜志》中一則笑話,魯迅于其中發(fā)現(xiàn)關(guān)于三國故事的考據(jù)資料。《書苑折枝(二)》引周密《癸辛雜識》一段文字,魯迅卻由此談及當(dāng)時社會上對白話文的菲薄。魯迅在書話中時刻關(guān)切著國民社會,如《書苑折枝(三)》引陸容《菽園雜記》中一則故事,魯迅由此生發(fā)出“無論什么局面,當(dāng)開創(chuàng)之際,必靠許多‘還債的’;創(chuàng)業(yè)既定,即發(fā)生許多‘討債者’。此‘討債者’發(fā)生遲,局面好;發(fā)生早,局面糟;與‘還債的’同時發(fā)生,局面完”的感慨。

4.文抄體

在魯迅的創(chuàng)作中也存在著體例上與周作人“文抄體”非常相似的書話。如《病后雜談》《病后雜談之余》《“題未定”草(一至三)》《“題未定”草(六至九)》等即抄錄了頗多的舊籍段落。魯迅所摘錄內(nèi)容都與文章密切相關(guān),且絲毫沒有掉書袋之弊。文段嵌入其中,做到了如鹽溶于水,與整篇文章化為一體。周氏兄弟都是此間圣手,當(dāng)然,與周作人的迂回、隱晦和纏繞文風(fēng)不同,魯迅每摘古人文字后都有態(tài)度鮮明的評論、生發(fā),這與魯迅的文風(fēng)有關(guān),這也更反映了魯迅閱讀舊籍的審慎選擇及其對傳統(tǒng)的透徹獨到的眼光。

同樣是對清代俞正燮(1775-1840)的關(guān)注,周作人更從宏觀上著意俞理初符合“人情物理”的眼光,而魯迅更留心俞氏具體歷史判斷的立意與悖謬。相較于周作人,魯迅觀史之更尖銳、更深刻,由此可見一斑。例如在《病后雜談之余》一文中,魯迅摘錄了俞正燮《癸巳類稿》改定本中的《除樂戶丐戶籍及女樂考附古事》的結(jié)語:“自三代至明,惟宇文周武帝,唐高祖,后晉高祖,金,元,及明景帝,于法寬假之,而尚存其舊。余皆視為固然。本朝盡去其籍,而天地為之廓清矣。漢儒歌頌朝廷功德,自云‘舒憤懣’,除樂戶之事,誠可云舒憤懣者:故列古語瑣事之實,有關(guān)因革者如此。”錄此結(jié)語之后,魯迅緊接著就敏銳地意識到此中的問題,并作了引申和發(fā)揮:

這一段結(jié)語,有兩件事使我吃驚。第一事,是寬假奴隸的皇帝中,漢人居很少數(shù)。但我疑心俞正燮還是考之未詳,例如金元,是并非厚待奴隸的,只因為那時連中國的蓄奴的主人也成了奴隸,從征服者看來,并無高下,即所謂“一視同仁”,于是就好像對于先前的奴隸加以寬假了。第二事,就是這自有歷史以來的虐政,竟必待滿洲的清才來廓清,使考史的儒生,為之拍案稱快,自比于漢儒的“舒憤懣”——就是明末清初的才子們之所謂“不亦快哉!”然而解放樂戶卻是真的,但又并未“廓清”,例如紹興的惰民,直到民國革命之初,他們還是不與良民通婚,去給大戶服役,不過已有報酬,這一點,恐怕是和解放之前大不相同的了。革命之后,我久不回到紹興去了,不知道他們怎樣,推想起來,大約和三十年前是不會有什么兩樣的。

從他的犀利的筆鋒中,我們可以感覺到魯迅對傳統(tǒng)文獻的清醒地判斷,對俞正燮入金朝于仁君之列存疑,而且這種選擇又是明確的指向現(xiàn)實變革的,從而以現(xiàn)實激活歷史,以歷史照見現(xiàn)實。

5.雜文式

就內(nèi)容言,書話本就十分寬泛自由話書、論事、談人,等等,幾乎無所不可,無所不包。而雜文式書話,在內(nèi)容和形式上就更為不羈了,這種體例也給作者魯迅提供了更加廣闊的發(fā)揮空間。這些書話,形式不拘一格,氣質(zhì)任性自然。魯迅書話中雜文式書話居多,幾乎可以說是魯迅所獨有的和最與魯迅氣質(zhì)相契合的體例了。

寬泛言之,書話,即話書,“書”在其中扮演重要的串聯(lián)和樞紐角色。《買〈小學(xué)大全〉記》以敘述買書故實為引入,借《小學(xué)大全》來寫清朝文字獄的殘酷。而《選本》則探討了選集流行的原因和其給讀者帶來的影響。《讀書雜談》勸誡青年讀書以及如何讀書。《書籍和財色》則揭露和諷刺書籍銷售陷入的怪圈。翻譯問題是魯迅談?wù)摰谋容^多的一個話題,如《隨便翻翻》《忽然想到》等都對中文譯本隨意刪節(jié)持否定態(tài)度,《風(fēng)馬牛》則給予趙景深“順而不信”譯法毫不留情的批評和諷刺。

在這諸多雜文式書話中,《忽然想到》就是這樣一篇內(nèi)容、體例都極為隨性、自然之文,可視為此體例書話的典型作品。有趣的是,該文最初分四次發(fā)表于《京報副刊》,時間跨度一個月有余,且題目“忽然想到”似乎點明該文為一時的靈感和思考,內(nèi)容頗雜。從小處入手,以辛辣或幽默的諷刺直逼當(dāng)下現(xiàn)實,這是魯迅雜文式書話慣用的手法。于此,魯迅可以在書世界中恣意馳騁、左采右擷,雜而不亂。另外我們更可從中窺探到其欲興新學(xué)、變革古中國的深意與苦心。

6.書信、日記以及廣告式

日記、書信的私語性質(zhì)決定了這種文體的功能的獨特,以及由此帶來的屬于自己的風(fēng)格。周作人曾說,“詩文小說戲曲都是做給第三者看的,所以藝術(shù)雖然更加精練,也就多有一點做作的痕跡。信札只是寫給第二個人的,日記則給自己看的,自然是更真實更天然了。”由于受眾的特殊性,書信、日記式書話更具生活氣息。魯迅的書信,有大量關(guān)于書的。魯迅通過書信更多地與親友交流讀書感受、翻譯問題、古籍版本或委托借書、買書等。如魯迅曾致信許壽裳、周作人等,請他們幫忙買書。魯迅與周作人討論翻譯問題;魯迅與胡適、錢玄同探討古籍版本,與陶元慶、李曉峰探討繪畫問題等。這些書信,大致都可以視為體例獨特的書話。

魯迅日記的重要性更不必言。而這些日記多與書相關(guān),大致可以視為日記體的書話。日記體書話多記載其買書、看書之事。其中,所話買書之事,大致包括所買何書、價值幾何、其書作者怎樣,間或有版本評價,如“無佳本”“楮墨較佳”等。所涉看書之事,則間雜看書感受,即興點評,如評價《庚子日記》“文不雅馴,又多訛奪”、認(rèn)為新印《十萬卷樓叢書》“雖似秘異,而實不耐觀”等,多屬此類。另外,魯迅還留下來一些廣告式的書話。這些書話多涉及魯迅對廣告對象的評論,如自己譯的《苦悶的象征》“無刪節(jié),也不至于很有誤譯”、《引玉集》“神采奕奕,殆可亂真”等都很真切客觀。

雖然此類形式并非魯迅書話的主要體例,而且其中涉及的魯迅關(guān)于書籍之思之感也更趨零星,但是由于書信、日記的獨特性,我們可以從中看到歷史的更細節(jié)、更本真的面貌,如致許壽裳的信中“緣中國古書,葉葉害人,而新出諸書亦多妄人多為,毫無是處”,直接尖銳毫不容情的批判,透露出魯迅對待“新學(xué)”最清醒的態(tài)度。

二、魯迅書話的格調(diào)

當(dāng)一位作家同時兼具學(xué)者身份的時候,他的雙重身份往往會融通、互滲,從而其創(chuàng)作著述也自然地體現(xiàn)出文、學(xué)互通的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。當(dāng)他在進行文學(xué)創(chuàng)作的時候,其學(xué)者身份往往會將其學(xué)術(shù)研究思想引入到創(chuàng)作中;而當(dāng)他進行學(xué)術(shù)研究時候,其作家身份也不能夠完全拋卻。筆者曾提出過類似的看法:“即使在現(xiàn)代學(xué)術(shù)和教育體制建立之初,通人傳統(tǒng)依然賡續(xù)不絕。如近現(xiàn)代的王國維、梁啟超、胡適、魯迅、周作人、林徽因、徐志摩、錢鐘書以及金克木等,無不既在多個方面有精深研究,又絕不局限于某一學(xué)科,而是能夠融會貫通,接近通人之境界。”魯迅既是作家,又是學(xué)者。魯迅書話多屬于學(xué)人之文和文人之學(xué)的統(tǒng)一體,呈現(xiàn)出“文”與“學(xué)”相融的格調(diào)。

1.學(xué)人之文

拙著《書話與現(xiàn)代中國文學(xué)》曾將書話分為學(xué)術(shù)性書話和文學(xué)性書話兩類,其著眼點之一也是風(fēng)格、格調(diào)。學(xué)術(shù)性書話多將書話作為研究的體例,通過書話方式,針對某一問題進行探討:考證書刊版本、品評作品、討論學(xué)術(shù)等。具體到魯迅書話,如《關(guān)于〈三藏取經(jīng)記〉等》《關(guān)于〈唐三藏取經(jīng)詩話〉的版本——寄開明書店中學(xué)生雜志社》,這兩則書話都是對《中國小說史略》所引起的關(guān)于《三藏取經(jīng)記》等版本問題爭論的說明。關(guān)于書籍版本、流變等相關(guān)問題,在魯迅書信、日記類書話中也有涉及。魯迅書話對同時期的作家作品也有十分精到的論述和評價,這類書話大多是為作家作品所作之序,如《蕭紅作〈生死場〉序》說,“這自然還不過是略圖,敘事和寫景,勝于人物的描寫,然而北方人民的對于生的堅強,對于死的掙扎,卻往往已經(jīng)力透紙背”。《〈中國新文學(xué)大系〉小說二集序》評論廢名“有意低徊,顧影自憐之態(tài)”。魯迅以他對于文學(xué)的敏感對同時代作家的評論,幾乎成為學(xué)界的不刊之論。《“題未定”草》《選本》《宋民間之所謂小說及其后來》《六朝小說和唐傳奇文有怎樣的區(qū)別》,等等,都對某些具體專門問題提出了別樣的觀點,具有特殊的意義。

然而,這些書話雖然討論或涉及的是學(xué)術(shù)性內(nèi)容,但是在體式上卻沒有嚴(yán)格的學(xué)術(shù)形式,其中的史料提供或是學(xué)術(shù)見解卻別具一格、頗有見地。學(xué)者吳中杰曾言,“一篇文章有無學(xué)術(shù)價值,并不在它的表述方式是否符合學(xué)術(shù)規(guī)范,有無學(xué)術(shù)文章的形式,而要看它是否具有學(xué)術(shù)內(nèi)容……另一種文章,在形式上超越規(guī)范,看似任意而談,卻是有感而發(fā),表面上看來,不像學(xué)術(shù)文章,其實卻提出了重要見解,在理論上自由建樹,對學(xué)術(shù)能其推動作用。魯迅的許多雜文,就屬于后一類”。魯迅的書話亦當(dāng)作如是觀。書話是學(xué)者魯迅除學(xué)術(shù)著作之外的重要體現(xiàn)和證明。《中國小說史略》雖然談及的也是書或與書有關(guān),一般不把它視為書話。“《漢文學(xué)史綱要》,雖說談的都是書,但屬于學(xué)術(shù)專著性質(zhì)”,也不做書話觀。但魯迅為這些學(xué)術(shù)著作所寫的序言、題記等,則無疑是書話之作。這些序跋不具備嚴(yán)格的學(xué)術(shù)性質(zhì),但其中仍然會顯示作者的學(xué)術(shù)思想,從中我們大約可以窺探到相關(guān)的成書過程、歷史,甚至是作者學(xué)術(shù)理路、思想的閃光。如《〈中國小說史略〉后記》記載了魯迅相關(guān)知識的來源,“于朱彝尊《明詩綜》卷八十知雁宕山樵陳忱字遐心,胡適為《后水滸傳序》考得其事尤重”等。某些書話能看到魯迅對待自己學(xué)術(shù)著作中疏漏處的態(tài)度,如“惜得見在后,不及增修”、“仍錄于此,以供讀者之參考云”。通過《〈中國小說史略〉日本譯本序》可以了解當(dāng)時學(xué)界某些新的學(xué)術(shù)發(fā)現(xiàn)或成就等。魯迅的這類書話近似于知識性說明體類,但是又不完全是純粹知識的介紹,篇幅也比較短,體現(xiàn)出短而雜、雜而精的特點。

《魏晉風(fēng)度及文章與藥及酒之關(guān)系》因其演講稿的形式常被排斥在學(xué)術(shù)著作之外,但因其所談與書相關(guān),朱正將其收入《魯迅書話》一書。如果從學(xué)術(shù)角度審視《魏晉風(fēng)度及文章與藥及酒之關(guān)系》等書話之作,我們會發(fā)現(xiàn)魯迅不同流俗的判斷見解。比如,阮籍、嵇康等人,一向被視為封建禮教的破壞者,但是魯迅有不同的話要說:

例如嵇阮的罪名,一向說他們毀壞禮教。但據(jù)我個人的意見,這判斷是錯誤的。魏晉時代,崇奉禮教的看來似乎很不錯,而實在是毀壞禮教,不信禮教的。表面上毀壞禮教者,實則倒是承認(rèn)禮教,太相信禮教。

魯迅對嵇康、阮籍的判斷與傳統(tǒng)的看法很不一樣,達到了反彈琵琶的效果。這種思路,源于矯枉過正式的策略表達,是魯迅常用的方式。比如魯迅應(yīng)《京報副刊》征求為青年人開出的書單,他竟聲稱:“從來沒有留心過,所以現(xiàn)在說不出”,接著直接在附注中言明:“我以為要少——或者竟不——看中國書,多看外國書”。魯迅此言一出,學(xué)界爭議分歧很大。對此,周作人后來則認(rèn)為,“‘必讀書’的魯迅的答案,實乃他的‘高調(diào)’——不必讀——之一,說的不好聽一點,他好立異唱高,故意的與別人拗一調(diào)”。但是,魯迅此舉不能僅僅只看做他“好立異唱高”,當(dāng)我們結(jié)合當(dāng)時的社會語境,就會發(fā)現(xiàn)魯迅的“好立異唱高”,正是立足于新文學(xué)革命的一種策略性考量。這種考量未必不與他對魏晉文人的理解相通:

因為魏晉時所謂崇奉禮教,時用以自利,那崇奉不過也偶然崇奉……于是老實人以為如此利用,褻瀆了禮教,不平之極,無計可施,激而變成不談禮教,不信禮教,甚至于反對禮教。——但其實不過是態(tài)度,至于他們的本心,恐怕倒是相信禮教,當(dāng)做寶貝,比曹操司馬懿們要迂執(zhí)得多。

“現(xiàn)在我們再看歷史,在歷史上的記載和論斷有時也是極靠不住的,不能相信的地方很多”,在這種觀點的推助下,魯迅在文中還原了一個復(fù)雜的也更接近真實的嵇康:不羈、狂放的嵇康在《家誡》中卻教他兒子做人要小心,此外還列出許多為人處世的金玉良言。類似地,對于陶淵明形象被片面化的現(xiàn)象,魯迅在其書話中也有探討。我們提到陶淵明,總會想到“采菊東籬下,悠然見南山”的隱士,其實這種簡單化和標(biāo)簽化的形象與真正的陶淵明不見得相符。魯迅將這種形象的窄化變形,歸為“選本”的原因。魯迅說,“除論客所佩服的‘悠然見南山’之外,也還有‘精衛(wèi)銜微木,將以填滄海,刑天舞干戚,猛志固常在’之類的‘金剛怒目’式,在證明著他并非整天整夜的飄飄然”。魯迅在書話中都別出手眼地予以了糾偏。

2.文人之學(xué)

文學(xué)書話與古代詩話、詞話、讀書雜志(札記)、讀書記以及書目提要、敘錄(目錄之學(xué))等有深刻的淵源。再往上溯,則又與筆記小說、稗官雜述等一脈相承。這些古代著述形式與傳統(tǒng)文人意趣相關(guān)。通過魯迅的文學(xué)書話,我們可以發(fā)現(xiàn)其與傳統(tǒng)有著“剪不斷理還亂”的復(fù)雜的文化與心理關(guān)系。

文學(xué)書話少了些學(xué)術(shù)風(fēng)格,更富于生活氣息,是魯迅“書生活”的點滴印痕。此類書話與作者日常所閱書籍相關(guān),也更多地記錄買書、借書、得書、散書或讀書生活。魯迅許多日記就常見借書、買書的記載。還有魯迅與親人好友借書、買書、議書的書信往來。如魯迅與周作人通信(1919年4月19日)委托乃弟購買安特來夫《七死刑囚物語》日譯本。日記書信式書話談及借書、買書之事往往寥寥數(shù)語,這是其特殊的體裁形式?jīng)Q定的。而有關(guān)買書的事情,在雜文式書話中記錄的常常比較詳細。如《病后雜談》記述了魯迅購買《安龍逸史》的一波三折:第一次因為賬房先生不在而沒有買成;第二次則是因為售罄而不得;于是魯迅只能托朋友去輾轉(zhuǎn)買來。魯迅對書籍的癡迷執(zhí)著,都得以呈現(xiàn)。

魯迅喜歡“淘書”,經(jīng)常流連于各種書攤、書店。廠甸、內(nèi)山書店、富晉書店等地是魯迅日記中經(jīng)常提到的買書、看書之所,而且魯迅所購買的書籍也多為舊書古籍、繪本拓片,如《庚子日記》《式訓(xùn)堂叢書》《宇文長碑》《龍藏寺碑》等。《讀書雜談》將讀書分為兩種,“一是職業(yè)的讀書,一是嗜好的讀書”,“職業(yè)的讀書”和“木匠的磨斧頭,裁縫的理針線并沒有分別”,“嗜好的讀書,該如愛打牌的一樣”。在魯迅的世界里,無論是哪一種讀書都是日常生活的一部分,為了職業(yè)也好,為了興趣也好,都是很平常的事情,并不帶一點高尚的影子。

魯迅提倡讀雜書,他曾建議青年“大可以看看本分以外的書,即課外的書,不要只將課內(nèi)的書抱住……乃是說,應(yīng)做的功課已完成而有余暇,大可以看看各樣的書,即使和本業(yè)毫不相干的,也要泛覽”。當(dāng)然,魯迅自己首先就是“雜學(xué)”的踐行者,不僅僅是魯迅書話,在魯迅其他的散文或者是雜文中,我們也可以常常看到一個對古今中外典籍信手拈來舉重若輕的魯迅。作為文史學(xué)家,魯迅的閱讀范圍顯然非常廣博,比如從醫(yī)的經(jīng)歷,讓魯迅有了醫(yī)學(xué)方面的關(guān)注,《忽然想到》即是由醫(yī)學(xué)知識開篇。魯迅對自然科學(xué)書籍、對域外書籍,如佛經(jīng)等的閱覽量也非常可觀,這在其書話中也有諸多反映。

除了讀雜書,魯迅也提倡讀閑書。抱著“長夏索居,欲得消遣”的目的,魯迅催生了《書苑折枝》系列書話。當(dāng)然,“閑”不僅僅是文本內(nèi)容,也指讀書時沒有負(fù)擔(dān)的心理狀態(tài),如“余頗懶,常臥閱雜書”,一個“臥”字很鮮明地顯出魯迅的閱讀狀態(tài)和心態(tài)。魯迅對書及對讀書的態(tài)度,如喜愛毛邊書,自稱“毛邊黨”,對“滿本是密密層層的黑字,加以油臭撲鼻”的排版很是厭惡等,這些很明顯地具有趣味和迷戀的特點

此外,魯迅對金石之學(xué)、各種繪本的癡迷,對書籍裝幀的極端敏感等,又不乏傳統(tǒng)情調(diào)。魯迅一生都非常喜歡繪畫等藝術(shù),他在《病后雜談之余》一文中曾表示“我也愛看繪畫”。魯迅從小就對書畫有著本能的喜愛,描摹繡像小說、影描各種畫傳、畫譜等,“這些事情都很瑣碎,可是影響卻很不小,它就‘奠定’了他半生學(xué)問事業(yè)的傾向,在趣味上直到晚年也還留下了好些明了的痕跡”。魯迅一生花費了大量時間搜集漢畫石像、現(xiàn)代木刻、日本浮世繪等。魯迅也曾和鄭振鐸合編《北平箋譜》。《〈北平箋譜〉序》詳細記述了收集名箋相關(guān)的背景。“及近年,則印繪花紙,且并為西法與俗工所奪,老鼠嫁女與靜女拈花之圖,皆渺不復(fù)見;信箋亦漸失舊型,復(fù)無新意,惟日趨于鄙倍”。因感于各種花箋的零落,而恰好“北京……尚存名箋”,于是魯迅“搜索市廛,拔其尤異,各就原版,印造成書,名之曰《北平箋譜》”。相似的,《“連環(huán)圖畫”辯護》以及《論翻印木刻》等書話談及連環(huán)圖畫以及木刻等形式的藝術(shù)性,并建議“看重并且努力于連環(huán)圖畫和書報的插圖”。除了對本國繪畫、木刻的搶救和整理之外,魯迅也致力于外國相關(guān)藝術(shù)形式的紹介和傳播,如《論翻印木刻》就是由麥綏萊勒連環(huán)圖畫的出版所引起的,魯迅并借此文證明德國版畫等藝術(shù)作品被中國大眾接受的可能性。《〈凱綏?珂勒惠支版畫選集〉序目》對該選集所選的21幅凱綏?珂勒惠支的版畫作品逐一進行評介,頗具獨見。《〈蘇聯(lián)版畫集〉序》是應(yīng)趙家璧先生之邀所作,向讀者展現(xiàn)了獨具魅力的蘇聯(lián)版畫。

魯迅對繪畫不僅僅停留在喜歡的層面,他對這些藝術(shù)的品評和鑒賞完全達到了專業(yè)的水準(zhǔn)。因為魯迅的作家身份,其鑒賞角度往往又不同于專業(yè)畫家,如孫郁所說:魯迅讀畫“是哲人與詩人式的”。魯迅最早“把美術(shù)作品引入書籍裝幀領(lǐng)域,從而使書籍裝幀進入了美術(shù)的領(lǐng)域”,這并非沒有根據(jù)。一個例證就是,魯迅對自己作品的封面非常講究,他將自己的作品如《彷徨》《中國小說史略》,譯著如《苦悶的象征》等的封面都交由陶元慶設(shè)計。陶元慶的設(shè)計稿一出,大眾嘩然,尤其對不圓的落日大加詬病,但是魯迅卻特別致信陶元慶,贊賞“《彷徨》的書面實在非常有力,看了使人感動”,甚至特別強調(diào)“太陽畫得極好”。時間證明,《彷徨》等封面設(shè)計無疑是現(xiàn)代書封設(shè)計的經(jīng)典作品之一。這足以說明魯迅的藝術(shù)敏感性與超前性。出于對木刻的喜愛,上世紀(jì)20年代末至30年代,魯迅倡導(dǎo)左翼木刻,造成“新木刻運動”之風(fēng)。在魯迅的影響下,一大批優(yōu)秀的木刻家以及大量優(yōu)秀的木刻作品涌現(xiàn)。

魯迅曾說過,“人的言行,在白天和在深夜,在日下和在燈前,常常顯得兩樣”。在此, 我們不妨說,魯迅寫雜文的目的在于“對于有害的事物,立刻給以方向或抗?fàn)帯保蓪儆凇霸诎滋臁薄霸谌障隆钡奈恼拢腔诂F(xiàn)實斗爭的需要。而書話則大致不同,可視為“在深夜”“在燈前”的寫作,相對內(nèi)斂的書話更多的是個體興趣使然:學(xué)術(shù)書話集中反映的是魯迅對于學(xué)術(shù)的興趣,文學(xué)書話更多體現(xiàn)的是其個人的意趣、志趣。書話,尤其是文學(xué)書話,更多的展現(xiàn)了個人趣味所在,顯示出魯迅對傳統(tǒng)的復(fù)歸以及溫情、冷靜的一面。簡言之,魯迅的雙重身份使得其書話涵蓋著思想與文學(xué)的交融,而此類書話多介于文、學(xué)之間,是文人之學(xué)與學(xué)人之文的融通與合一。這類文章,最能體現(xiàn)出魯迅的學(xué)、才、識的化合。

三、魯迅書話中的版本意識

作為學(xué)者的魯迅,對古籍的輯校、對古籍版本的品評與校訂都極有心得。魯迅對書籍的版本也極為重視。在開給友人許壽裳之子許世英的書單中,魯迅共列出12部(本)書,其中對7部(本)指明了版本。再如在《〈中國新文學(xué)大系〉小說二集序》中,魯迅直接言明:“自編的集子里的有些文章,和先前在期刊上發(fā)表的,字句上往往有些不同,這當(dāng)然是作者自己添削的。但這里卻有時采了初稿,因為我覺得加了修飾之后,也未必一定比質(zhì)樸的初稿好”,這顯示出魯迅對初版書的敏感和重視。他輯校的《嵇康集》《小說舊聞鈔》《唐宋傳奇集》等,我們在其輯校古籍所作之序中可以窺到,魯迅為完成這些工作對古籍的整理、對各種版本的比較和甄別的工作之辛苦艱難。這也反映魯迅在讀書校書過程中對各類版本的嚴(yán)格考據(jù)和獨特見解。其至少有兩個特點尤為突出:校勘精審,剪裁有則。

魯迅對各種古籍版本以及自身的版本流變深有研究,這在魯迅諸多書話中都有呈現(xiàn)。如《〈寰宇貞石圖〉整理后記》,“右總計二百卅一種……大小四十余紙,又目錄三紙”;《〈鮑遠明集〉校記》,“毛所用明本,每頁十行,行十七字,目在每卷前,與程本異”等。魯迅書話除了記述古籍版本,也常作評判,如他認(rèn)為《寰宇貞石圖》“極草率”,《鮑遠明集》是“從毛斧季校送本錄出”等。《謝承〈后漢書〉序》《虞預(yù)〈晉書〉序》《〈志林〉序》《〈廣林〉序》等序跋式書話分別對所序?qū)ο蟮陌姹玖髯冏髁擞涗洝!吨x承〈后漢書〉序》就列出了《隋書?經(jīng)籍志》以及《唐書?藝文志》中分別有關(guān)《后漢書》的文字記錄,并介紹宋朝、清朝時期《后漢書》的流傳情況,其間穿插魯迅本人對各類版本、各時期版本的評價,比如“惟錢塘姚之骃輯本四卷……難稱審密,而確為謝書”,“《唐志》溢出十余卷,疑有誤”。

魯迅對某一時代書籍版本的優(yōu)劣也有整體上的把握。明代是雕版印刷的黃金時代,各種刻本非常多,而劣質(zhì)的版本也相伴而生,魯迅對此進行了嚴(yán)厲地批評:“明末人好名,刻古書也是一種風(fēng)氣,然而往往自己看不懂,以為錯字,隨手亂改。不改尚可,一改,可就反而改錯了,所以使后來的考據(jù)家為之搖頭嘆氣,說是‘明人好刻古書而古書亡’”;對于清朝刻本的問題,魯迅也持否定態(tài)度,“乾隆朝的纂修《四庫全書》,是許多人頌為一代之盛業(yè)的,但他們卻不但搗亂了古書的格式,還修改了古人的文章;不但藏之內(nèi)廷,還頒之文風(fēng)較盛之處,使天下士子閱讀,永不會覺得我們中國的作者里面,也曾經(jīng)有過很有些骨氣的人”。前人說“明人好刻古書而古書亡”,魯迅在此則言“清人纂修《四庫全書》而古書亡,因為他們變亂舊式,刪改原文;今人標(biāo)點古書而古書亡,因為他們亂點一通,佛頭著糞:這是古書的水火兵蟲以外的三大厄”。

值得注意的是,在開給許世英的書單中有一部《四庫全書簡明目錄》,魯迅特意添加批注提醒許世英“須注意其批評是‘欽定’的”。魯迅在《病后雜談之余》一文中就詳細摘錄了《負(fù)薪對》一篇和四庫本的對比,其中可見四庫本對舊抄本的刪減和改寫。魯迅對“欽定”本作出嚴(yán)厲的批評,因為“欽定”會掩蓋許多歷史真相。相比較于正史,魯迅更鐘情于野史,亦即在“經(jīng)史子集”中,魯迅所閱書籍以子部居多。魯迅對古籍版本的態(tài)度,似乎影響到他閱讀的取向以及關(guān)注重心。

魯迅在校書過程中對書刊版本的使用更為嚴(yán)格,在版本辨別、鑒定方面有其獨見。關(guān)于“珍本”和“善本”的問題,魯迅書話有過多次闡述。魯迅認(rèn)為“善本”貴在實用,而“珍本”未必“善”。有些所謂的“珍本”本來就是粗制濫造的本子,購買者少,所以就會絕跡,因而會導(dǎo)致存世量少。這種少量的本子自然成了“珍本”,卻并不一定是“善本”。也就是說,此類“珍本”珍在其量少,而絕非珍其質(zhì)。對于早被學(xué)界認(rèn)可的版本的鑒定,魯迅也不完全持肯定的態(tài)度。如關(guān)于《三藏取經(jīng)記》的版本問題,魯迅就與人進行了多次探討。近代著名校勘學(xué)家羅振玉認(rèn)為《三藏取經(jīng)記》為宋槧,但魯迅認(rèn)為是元人所撰。魯迅還對學(xué)界以“某朝諱缺筆是某朝刻本”的治學(xué)方法給予了精彩的回?fù)簦f“前朝的缺筆字,因為故意或習(xí)慣,也可以沿至后一朝。例如我們民國已至十五年了,而遺老們所刻的書,驚字還‘敬缺末筆’。非遺老們所刻的書,儀字玄字也常常缺筆,或者以甯代儀,以元代玄。這都是在民國而諱清諱;不足為清朝刻本的證據(jù)”。據(jù)此,我們可以看到時刻保持清醒的魯迅。

《〈唐宋傳奇集〉序列》《〈嵇康集〉序》等魯迅為自己親著或輯校的古籍所作之序跋,則記述了他對古籍版本的選擇。對《〈唐宋傳奇集〉序列》的輯校,魯迅選用了明刊本《文苑英華》、涵芬樓影印宋本《資治通鑒考異》、明翻宋本《百川學(xué)海》、明鈔本原本《說郛》、明顧元慶刊本《文房小說》、清胡珽排印本《琳瑯秘室叢書》等。魯迅所用版本基本以明本優(yōu)先,即使要用清本,也多以明本輯校,如“清黃晟刊本《太平廣記》,校以明許自昌刻本”,“董康刻士禮居本《青瑣高議》,校以明張夢錫刊本及舊鈔本”。在輯定《嵇康集》之前,魯迅首先對存世的幾種本子做了考訂和甄別工作,對比不同本子的優(yōu)劣以及相互之間的源流和異同之處,“至于槧刻,宋元者未嘗聞,明則有嘉靖乙酉黃省曾本,汪士賢《二十一名家集》本,皆十卷。在張溥《漢魏六朝百三名家集》中者,合為一卷,張燮所刻者又改為六卷,蓋皆從黃本出,而略正其誤,并增逸文”。在選出優(yōu)劣本之后,魯迅以明吳寬叢書堂鈔本為底本,取嘉靖乙酉黃省曾本讎對,同時另擇汪士賢、程榮、張溥、張燮四家刻本對比參照,同時還選取各類相關(guān)的文選、文類所引,著取同異,擇善而取,以輯校出一個最為完善的本子。

魯迅曾跟從章太炎學(xué)習(xí),章太炎則師從俞樾。清朝中葉,考據(jù)學(xué)盛行,形成乾嘉學(xué)派,即樸學(xué),其大致可分為三派:浙東派,以史學(xué)為主,主要學(xué)者有萬斯同、章學(xué)誠等;吳派,主要學(xué)者有惠棟、惠士奇等,該派“宗漢而近于佞漢”,對漢儒十分迷信;皖派,主要學(xué)者有戴震、王念孫、王引之,直至晚清以俞樾、孫詒讓等為代表,該派“不佞漢,宗古求是”,即講求實事求是的治學(xué)態(tài)度。章太炎在《說林下》一文中論述皖派學(xué)風(fēng):“審名實、重左證、戒妄率、守凡例、斷情感、汰華辭”。總之,皖派在考據(jù)方面方法縝密、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)。魯迅作為章太炎的弟子,自然在治學(xué)的某些方面沿襲了該派學(xué)風(fēng),與俞樾,乃至“高郵二王”甚至戴震等一脈相承。上文提到魯迅對各類版本嚴(yán)格考據(jù)的兩種特點:校勘精審,剪裁有則即可視為皖派學(xué)風(fēng)的現(xiàn)代回響。《會稽郡故書襍集》《中國小說史略》《嵇康集》等都是魯迅學(xué)術(shù)研究成果的最終呈現(xiàn),而與此相關(guān)的書話如《〈古小說鉤沉〉序》《小說舊聞鈔〉序言》《〈唐宋傳奇集〉序例》《〈嵇康集〉跋》《〈會稽郡故書襍集〉序》等將研究整理背景、成書過程、考據(jù)工作和細節(jié)向讀者作一個較為全面且立體的說明。總之,魯迅的校勘理念、治學(xué)理路等思想在書話中體現(xiàn)非常多,從中我們又可見作為既重傳統(tǒng)考據(jù)又富現(xiàn)代批判精神的學(xué)者魯迅。

四、知識結(jié)構(gòu)與思想資源

主要根據(jù)后人所編的幾種書話集,并兼涉《魯迅全集》,筆者就魯迅書話中所談及的書刊進行了大致分類統(tǒng)計。統(tǒng)計表明,魯迅書話中涉及中國古代文人筆記雜述的約占25%,關(guān)于古代學(xué)術(shù)著述史部的約占19%,關(guān)于詩文集的約占12%,金石碑帖古代繪畫等類的約占15%,佛經(jīng)約占2%,談及先秦諸子的不及1%,而談儒家正統(tǒng)經(jīng)典的僅約0.06%。前述所有合在一起,中國古籍約73%。而有關(guān)域外文化典籍的書話,共約占27%,其中涉及日本的約占6%、蘇俄的約7%,日本蘇俄之外的約8%,談西洋繪畫、版畫等的約6%。

從上述統(tǒng)計我們可以看出:中國古代典籍在魯迅的閱讀視野和知識結(jié)構(gòu)中畢竟占據(jù)絕大部分,而西洋典籍的分量并不占很多,遠比想象的要少。

在中國古代典籍中,占明顯數(shù)量上優(yōu)勢的是文人筆記稗類等,遠超過其他類型的著述。特別需要提起注意的,談及儒家正統(tǒng)典籍的極少,僅僅占據(jù)0.06%。即使偶爾談到《論語》《孟子》時,也都是作為反面的例子或者以批評的口吻出現(xiàn)的。如《十四年的“讀經(jīng)”》中說:“孔子之徒的經(jīng),真不知讀到那里去了;倒是不識字的婦女們能實踐。還有,歐戰(zhàn)時候的參戰(zhàn),我們不是常常自負(fù)的么?但可曾用《論語》感化過德國兵,用《易經(jīng)》咒翻了潛水艇呢?儒者們引為勞績的,倒是那大抵目不識丁的華工!”在現(xiàn)代國情和社會形勢面前,儒家經(jīng)典個個都成了紙老虎,相較于“孔子之徒”的潰不成軍,不識字的婦女和目不識丁的華工反而更能實踐孔子之學(xué)。

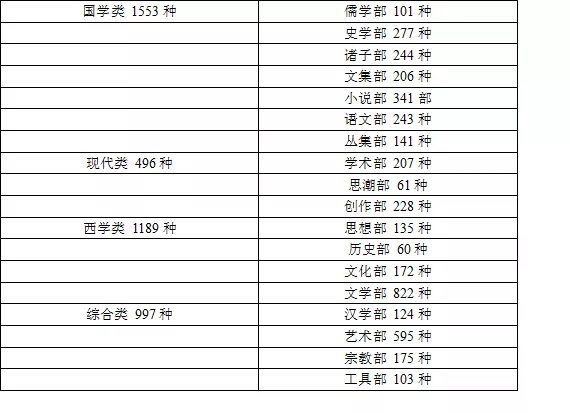

在魯迅書話中,中國古代的文化典籍,魯迅談?wù)摰梅浅nl繁,運用極為自如,信手拈來。古籍談得非常頻繁,其前提是魯迅對古籍的熟悉程度。有學(xué)者就針對《魯迅全集》中提及引用過的4235種書籍做了統(tǒng)計和分類。

表1 《魯迅全集》中提及和引用書籍分析

據(jù)此,我們不妨將上表中魯迅讀過的書籍,再按照比例處理就會發(fā)現(xiàn):國學(xué)類占全部書籍的36.7%,現(xiàn)代類占11.6%,西學(xué)類占28.1%,綜合類23.6%。魯迅所閱書籍中,國學(xué)類所占比重最大,超過西學(xué)類書籍。建議“要少——或者竟不——看中國書,多看外國書”的魯迅,他本人卻閱讀大量的古籍舊書。乍一看,這似乎與作為新文化運動主將魯迅的身份不符,細究之,則更為復(fù)雜。

關(guān)于西方文化和傳統(tǒng)文化的關(guān)系問題,魯迅在《文化偏至論》一文中有過明確的闡釋:“外之既不后于世界之思潮,內(nèi)之仍弗失固有之血脈,取今復(fù)古,別立新宗,人生意義,致之深邃”,這是魯迅的文化哲學(xué),也可視為魯迅讀書作文的哲學(xué)。對魯迅的此番解釋,學(xué)者楊義將其概括為“外之”“內(nèi)之”雙管齊下的雙軌性或復(fù)調(diào)性的文化策略。雙軌性的文化觀之外,還有一種重要立足點,即立人學(xué)說。“外之既不后于世界之思潮”和“內(nèi)之仍弗失固有之血脈”,在此基礎(chǔ)上形成的一種新的文化格局——“新宗”,“別立新宗”的途徑是“取今復(fù)古”,即整體看待“思潮”和“血脈”的關(guān)系。至此,魯迅強調(diào)的現(xiàn)代、傳統(tǒng)并取不棄,似乎還不能解釋其對待傳統(tǒng)的態(tài)度。魯迅又言:“則國人之自覺至,個性張,沙聚之邦,由是轉(zhuǎn)為人國”、“然歐美之強,莫不以是炫天下者,則根柢在人……是故將生存兩間,角逐列國是務(wù),其首在立人,人立而后凡事舉;若其道術(shù),乃必尊個性而張精神”。至此,我們似乎會有豁然之感,魯迅一再強調(diào)“個性”“人”“人國”的理念,這和新文化運動抨擊文化專制主義的理念是相一致的。但是,相較于有些新文化運動主將對中國傳統(tǒng)文化的一棍子打死,魯迅顯然走得更為深遠,他一方面看到了“思潮”是時勢所趨;另一方面“血脈”也斷然不可盡數(shù)拋棄。

問題在于血脈主要存在于哪里,這是探究魯迅對傳統(tǒng)文化汲取路徑的關(guān)鍵。以“四書五經(jīng)”為代表的儒教思想統(tǒng)治中國二千多年,其“吃人”本質(zhì)與魯迅強調(diào)的“立人”思想、欲建立“人國”的思想背道而馳。“中國傳統(tǒng)的儒法合流的儒家文化實際上是一個吃人的文化,它的吃人性不是孔子開創(chuàng)的儒家文化的動機和企圖,但卻是它成為政治統(tǒng)治文化之后的必然結(jié)果。它的吃人性是建立在不承認(rèn)人的個體性,不承認(rèn)人的獨立性,不承認(rèn)作為一個獨立的人的存在和發(fā)展的自由權(quán)利之上的”。所以,當(dāng)“我翻開歷史一查”的時候,發(fā)現(xiàn)“每葉上都寫著‘仁義道德’幾個字”,其實“字縫”里“滿本都寫著兩個字是‘吃人’”。魯迅在《十四年的“讀經(jīng)”》對“讀經(jīng)”給予了嘲諷,認(rèn)為“‘讀經(jīng)’不過是這一回耍把戲偶爾用到的工具”,甚至要將為“讀經(jīng)”辯護的人歸入“笨牛糞類里去”;《讀經(jīng)與讀史》則勸誡“伏案還未功深的朋友,現(xiàn)在正不必埋頭來哼線裝書”,“倒不如去讀史,尤其是宋朝明朝史,而且尤須是野史;或者雜說”。為什么“尤其是宋朝明朝史”?因為從宋朝開始,儒家思想經(jīng)過朱熹等人的演繹,形成“理學(xué)”,尤其強調(diào)“存天理、滅人欲”。為什么“尤須是野史”?因為野史極少甚至沒有正史所帶有的“欽定”色彩。魯迅號召青年“要少——或者竟不——看中國書,多看外國書”似乎應(yīng)該有具體所指,所指似應(yīng)為儒家正統(tǒng)經(jīng)典。

五、閱讀選擇與文化取向

中國傳統(tǒng)文化是極為豐富和駁雜的文化流動體,如果為了表述方便不得已將其類化的話,中國傳統(tǒng)文化中占據(jù)主流和正統(tǒng)地位的大致是儒、釋、道三家。而三家之外的其他流派和文化思潮都處在邊緣的地位。在這三家之中,最居核心者當(dāng)然還是儒家。當(dāng)然這是從文化的意義上,而非從政治的意義上。如果從政治的意義上談,除了宋朝短暫的時期外,法家在中國王朝社會始終是帝王最為借重的。“儒表法里”,此之謂也。明白了這個問題,我們再回過頭來看前述統(tǒng)計就會發(fā)現(xiàn),在魯迅的閱讀選擇和知識結(jié)構(gòu)中,正統(tǒng)的文化資源少之又少。而最多的,則是子部雜家、野史筆記。由此我們可以看出魯迅的知識構(gòu)成的主要成分,而這種結(jié)構(gòu)的形成與其閱讀選擇關(guān)系極為密切。進而,這種閱讀選擇的背后,表征的是一種文化理路的選擇。

首先,這種選擇理路與魯迅激烈反傳統(tǒng)的文化取向互為因果,互相激發(fā)。《摩羅詩力說》一文曾言:“中國之治,理想在不攖……性解之出,必竭全力死之”。在這里,魯迅所講的雖然是中國封建政治的特點,但是在中國文化和政治合流之后,如董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”,中國的某些傳統(tǒng)文化便成為國家意識形態(tài)的附庸,在本質(zhì)上也就具有了和封建政治相同的特征——“理想在不攖”。何為不攖?意為不觸犯——不觸犯國家統(tǒng)治、不觸犯禮教禮法。接下來,魯迅則直接將矛頭指向傳統(tǒng)文化:中國詩歌是“言志”的,“而后賢立說,乃云持人性情”,對人的性情加以約束。《論語?為政》:“詩三百,一言以蔽之,曰:‘思無邪’”,魯迅則很清醒地意識到其中的問題,“強以無邪,即非人志”,并言“然厥后文章,乃果輾轉(zhuǎn)不逾此界”。從“發(fā)乎情”的《詩經(jīng)》到“滅人欲”的“程朱理學(xué)”再至明清極端的封建統(tǒng)治,其中一脈相承的依然是儒家所強調(diào)的那一套“三綱五常”,即順從,即“不攖”。

《俄文譯本〈阿Q正傳〉序及著者自序傳略》一文,魯迅就中國傳統(tǒng)文化對人性的戕害有過很形象地揭露:

這就是我們古代的聰明人,即所謂圣賢,將人們分為十等,說是高下各不相同。其名目現(xiàn)在雖然不用了,但那鬼魂卻依然存在,并且,變本加厲,連一個人的身體也有了等差,使手對于足也不免視為下等的異類。

我們的古人又造出了一種難到可怕的一塊一塊的文字;但我還并不十分怨恨,因為我覺得他們倒并不是故意的。然而,許多人卻不能借此說話了,加以古訓(xùn)所筑成的高墻,更使他們連想也不敢想。現(xiàn)在我們所能聽到的不過是幾個圣人之徒的意見和道理,為了他們自己;至于百姓,卻就默默的生長,萎黃,枯死了,像壓在大石底下的草一樣,已經(jīng)有四千年!

古代所謂的圣賢對人的等級的劃分,中國文字、古訓(xùn)對人的思想的禁錮,這些在魯迅眼中都為“毒草”,應(yīng)該予以拔除。但是面對正統(tǒng)的文化傳統(tǒng)地位的根深蒂固,魯迅則從非正統(tǒng)的傳統(tǒng)出發(fā),希望借非主流的傳統(tǒng)來撼動正統(tǒng)的地位。

除了明確地批駁拒斥正統(tǒng)經(jīng)典(魯迅書話談及先秦諸子的不及1%,談儒家經(jīng)典的則僅約0.06%),魯迅在其書話中多次提及如《小學(xué)大全》《安龍逸史》《閑漁閑閑錄》等古代禁書,魯迅也努力于對木刻、花箋、碑帖、金石之學(xué)等傳統(tǒng)文藝的搜集和整理,同時也號召青年多看雜書、多看野史,等等(魯迅書話關(guān)于談中國古籍的約占73%,其中中國古代文人筆記雜述約25%,古代學(xué)術(shù)著述史部約19%、詩文集約占12%、金石碑帖古代繪畫等約占15%,佛經(jīng)約占2%)。這些都是魯迅借非正統(tǒng)的傳統(tǒng)來挑戰(zhàn)正統(tǒng)的舉措,基本未跳脫整個傳統(tǒng)的范圍,只是自身文化體系內(nèi)部的一種較量。但是,魯迅大量翻譯西方小說、譯介西方藝術(shù)、思想等(有關(guān)域外文化典籍的書話,共約占27%),如《〈一個青年的夢〉譯者序》《〈域外小說集〉序》《〈凱綏?珂勒惠支版畫選集〉序目》等書話,則無疑是從另外一個文化體系尋找資源來對抗正統(tǒng)文化。其實,無論是對傳統(tǒng)中非正統(tǒng)文化的挖掘和提倡,還是大力對西方文化、新學(xué)的引進和紹介,都是一種與正統(tǒng)文化相對抗的文化策略選擇,這與魯迅反對傳統(tǒng)的文化取向,是互為因果關(guān)系的。

第二,邊緣的別擇,是魯迅批判傳統(tǒng)、變革文化現(xiàn)實的理路。通過魯迅書話的呈現(xiàn),我們可以看見一個與新文化運動戰(zhàn)將不盡相同的魯迅。其實,說魯迅激烈反傳統(tǒng)也不完全準(zhǔn)確,更準(zhǔn)確地說,魯迅是激烈地反對正統(tǒng)的儒家為核心的那個傳統(tǒng)。

如前所述,魯迅閱讀古籍舊書的書話如《謝承〈后漢書〉序》《〈云谷雜記〉跋》《〈鮑遠明集〉校記》等可見魯迅對古書的珍重和敏感;《〈古小說鉤沉〉序》《〈小說舊聞鈔〉序言》等可以看到魯迅搜集整理古籍、研究中國古代小說所作的努力;魯迅也曾花費23年的時間輯校《嵇康集》。如果魯迅是完全徹底地反對傳統(tǒng),那他的上述之舉便與他的意愿相矛盾。《關(guān)于翻譯(上)》中有魯迅對待傳統(tǒng)的較為明確的態(tài)度:“古典的,反動的,觀念形態(tài)已經(jīng)很不相同的作品,大抵即不能打動新的青年的心(但自然也要有正確的指示),倒反可以從中學(xué)學(xué)描寫的本領(lǐng),作者的努力。恰如大塊的砒霜,欣賞之余,所得的是知道它殺人的力量和結(jié)晶的模樣:藥物學(xué)和礦物學(xué)上的知識了”。可見,古典、反動之類的作品雖然和砒霜一樣有毒,但是其中卻也有些是可學(xué)的。雖然其中仍然不離魯迅一貫戲謔的口吻,但是這戲謔中畢竟留有了余地。這和《文化偏至論》所提倡“內(nèi)之仍弗失固有之血脈”的觀點是相一致的,其中最能體現(xiàn)魯迅對傳統(tǒng)文化客觀的態(tài)度。

無論是魯迅多次反對讀儒家經(jīng)典,還是《摩羅詩力說》中對傳統(tǒng)詩學(xué)的質(zhì)疑,儒家或者儒者從來不曾在魯迅作品(不僅僅是書話)中以正面形象出現(xiàn)。孔乙己、陳士成等傳統(tǒng)儒士,甚至是《出關(guān)》中的孔子,無一不是魯迅嘲諷的對象。魯迅甚至直接言明:“孔孟的書我讀得最早,最熟,然而倒似乎和我不相干”。因幾千年來儒家學(xué)說“吃人”的本質(zhì),魯迅對儒教的批判和諷刺便有了歷史層面的意味,而關(guān)于反對“讀經(jīng)”的幾篇書話的集中寫作則有了針對現(xiàn)實的意義。1925年7月18日,時任北洋軍閥政府司法總長兼教育總長的章士釗于北京復(fù)刊《甲寅》周刊,推行“讀經(jīng)救國”,強制規(guī)定小學(xué)從初小四年級開始讀經(jīng)。《十四年的“讀經(jīng)”》《古書與白話》《讀經(jīng)與讀史》等皆是當(dāng)時所作,因此,這些書話便有了現(xiàn)實針對性。

正如上文所言,魯迅是運用邊緣的資源,突破正統(tǒng)的主流的壓制,以實現(xiàn)現(xiàn)時的變革。其實這種舉措古來有之,為了對抗封建正統(tǒng),古代名士們的修仙談道論禪、醉酒賞花品茶等無一不是寄心于非正統(tǒng)資源。魯迅的取徑,不外如此。當(dāng)然,傳統(tǒng)名士更多是逃避現(xiàn)實,祈求借非正統(tǒng)資源構(gòu)建一個理想烏托邦,而魯迅則是視非正統(tǒng)資源為匕首,直刺現(xiàn)實的心臟。我們姑且將這種方法命名為邊緣法。邊緣法,是文化變革的普遍路徑。

與此相對的,另一種路徑或者曰求源法,即正本清源。梁漱溟的文化選擇,即是如此。《東方學(xué)術(shù)概觀》將神化的孔子還原為一個真實的孔仲尼。梁漱溟嚴(yán)格區(qū)別了儒者和孔門之學(xué):儒者所誦之經(jīng)只不過是經(jīng)孔子整理而保存下來的“遠古祖先的事功學(xué)問”,“孔子及其門弟子當(dāng)時所兢兢講求的學(xué)問”并未在書冊文章上。真正的孔門之學(xué)是“其自身生活中力爭上游的一種學(xué)問”,是“人生實踐之學(xué)”。梁漱溟也將孔門之學(xué)和宗教做出了劃分:“宗教總是教人信從他們的教誡,而孔子卻教人認(rèn)真地自覺地信自己而行事”,他一直致力于,厘清原始儒家的真面貌,讓世人重識孔子的真相,以實現(xiàn)當(dāng)時的文化變革。

由于儒家學(xué)說在中國社會思想中幾乎一直占據(jù)中心主導(dǎo)地位,所以魯迅的閱讀選擇便具有了邊緣性。魯迅閱讀選擇的邊緣性在其書話中也多有反映,其所談書刊典籍,屬怪力亂神者居多。按照古代文體分類,經(jīng)史子集中,子部占的最多。這種邊緣性也導(dǎo)致了對時人閱讀的別擇性。所以,觀魯迅文,可見他對小品文,尤其是公安竟陵的小品很是不滿:

雖說抒寫性靈,其實后來仍落了窠臼,不過是“賦得性靈”,照例寫出那么一套來。當(dāng)然也有人豫感到危難,后來是身歷了危難的,所以小品文中,有時也夾著感憤,但在文字獄時,都被銷毀,劈板了,于是我們所見,就只剩了“天馬行空”似的超然的性靈。

這經(jīng)過清朝檢選的“性靈”,到得現(xiàn)在,卻剛剛相宜,有明末的灑脫,無清初的所謂“悖謬”,有國時是高人,沒國時還不失為逸士。逸士也得有資格,首先即在“超然”,“士”所以超庸奴,“逸”所以超責(zé)任:現(xiàn)在的特重明清小品,其實是大有道理,毫不足怪的。

其實,魯迅所批駁的并不是小品文本身,而是被“銷毀”、被“劈板”的只以為強調(diào)“性靈”的小品文,而這些“天馬行空”似的文字又得到林語堂等人的提倡,并為大眾廣泛接受。林語堂“不能興邦,亦不能亡國,只想辦一好好的雜志而已”的理念與當(dāng)時的國際、國內(nèi)緊張的形勢形成某種分離,這自然會令左翼文人群起而攻之。針對小品文缺少關(guān)注當(dāng)下的意味,魯迅除了專門作文外,其在行文中也常常順帶諷刺,如“自然,這決不及賞玩性靈文字的有趣,然而借此知道一點演成了現(xiàn)在的所謂性靈的歷史,卻也十分有益的”、“殘酷的事實盡有,最好莫如不聞,這才可以保全性靈,也是‘是以君子遠庖廚也’的意思”。再如《點句的難》《讀書忌》等書話雖然不是主要針對小品文而作,但其中不乏對缺少骨力的所謂的“性靈”文字的嘲諷。林語堂等人提倡的小品文,其實是置身于社會現(xiàn)實之外的理念反映,這倒不失為一種明哲保身之法。但是在魯迅眼里,林氏等人則不免會被視為阿Q一流,其對小品文的倡導(dǎo)也不免被視為“精神勝利法”的變相。魯迅對小品文的諷刺,在小品文流行的年代,無疑是主流中的一股清流。

第三,毋庸諱言,這種選擇也必然強化了魯迅對正統(tǒng)文化的疏離與隔膜。魯迅對傳統(tǒng)文化,尤其是以儒家為代表的正統(tǒng)文化的抗拒,使其對包括傳統(tǒng)詩學(xué)在內(nèi)的文化,一概持激烈拒斥的態(tài)度。比較典型的例子,則是魯迅、朱光潛的一次論爭。由《題未定草(七)》中魯迅針對朱光潛對錢起“曲終人不見,江上數(shù)峰青”兩句賞析的批駁,可以看出魯迅與朱光潛等文化選擇的不同。朱光潛說,“愛這兩句詩,多少是因為它對于我啟示了一種哲學(xué)的意蘊”——一種消逝與永恒的美學(xué)關(guān)系意蘊。相似的,朱光潛對陶淵明、對希臘文學(xué)藝術(shù)的推崇,是因為它們呈現(xiàn)出“和平靜穆”的美感,而朱光潛將這種美感視為“詩的極境”。魯迅對朱光潛的批駁實則是“選本”問題、“摘句”問題的延伸。魯迅指出,陶淵明不僅僅只是“靜穆”,他也有諸如“刑天舞干戚”類的“金剛怒目”式的風(fēng)采;至于希臘藝術(shù)現(xiàn)今所呈現(xiàn)出來的“靜穆”之美,則是“久經(jīng)風(fēng)雨,失去了鋒棱和光澤的緣故”,早已失去了“熱烈”。魯迅批駁的核心,朱光潛以偏概全,“虛懸了一個‘極境’”。

這并不是一個簡單的孰是孰非的問題,肯定或否定任何一方也都不是筆者的任務(wù)。探究一下二者立場背后的原因,或許更有意味。魯迅和朱光潛的相異與沖突,是兩人不同的文化選擇、不同的美學(xué)追求的結(jié)果。朱光潛強調(diào)的是大多數(shù),是一種趨勢的大體呈現(xiàn),而魯迅關(guān)注的某一篇,是具體的、當(dāng)下的反映。朱光潛是運用西方的資源去觀照傳統(tǒng)詩學(xué),發(fā)掘傳統(tǒng)主流詩學(xué)中的合理成分,從而在以新(西)觀舊中,建構(gòu)了古典性。魯迅則是從傳統(tǒng)的別樣資源,去燭照傳統(tǒng)主流詩學(xué),從而實現(xiàn)對傳統(tǒng)主流詩學(xué)理念的摧毀,進而在舊觀念中獲得自身的現(xiàn)代性。關(guān)于朱光潛和魯迅的不同,朱光潛《看戲與演戲——兩種人生理想》 一文有形象的區(qū)分,雖然這篇文章不是具體針對他們兩人進行區(qū)別,但是朱光潛對“兩種人生理想”(或者說文化選擇、美學(xué)追求)——“看戲”和“演戲”的辨別很能說明問題。朱光潛說:

世間人有生來是演戲的,也有生來是看戲的。這演與看的分別主要地在如何安頓自我上面見出。演戲要置身局中,時時把“我”抬出來,使我成為推動機器的樞紐,在這世界中產(chǎn)生變化,就在這產(chǎn)生變化上實現(xiàn)自我;看戲要置身局外,時時把“我”擱在旁邊,始終維持一個觀照者的地位,吸納這世界中的一切變化,使它們在眼中成為可欣賞的圖畫,就在這變化圖畫的欣賞上面實現(xiàn)自我。因為有這個分別,演戲要熱要動,看戲要冷要靜。

“我們可以明白古希臘人何以把和平靜穆看做詩的極境,把詩神阿波羅擺在蔚藍的山巔,俯瞰眾生擾攘,而眉宇間卻常如作甜蜜夢,不露一絲被擾動的神色?”看戲者其實就類似詩神阿波羅,“在蔚藍的山巔,俯瞰眾生擾攘”,即“維持一個觀照者的地位”。無疑,朱光潛傾心的是“看戲”角色,“尼采討論希臘悲劇,說它起于阿波羅(日神,象征靜觀)與狄俄倪索斯(酒神,象征生命的變動)兩種精神的會和……其實不但在悲劇,在一切詩也是如此……這兩種相反精神同一,于是才有詩。只有狄俄倪索斯的不住的變動(生命)還不夠,這變動必須投影于阿波羅的明鏡(觀照),才現(xiàn)形相。所以詩神畢竟是阿波羅。”至此,我們便不難理解朱光潛追尋“和平靜穆”的詩境,認(rèn)為“藝術(shù)的最高境界都不在熱烈”。朱光潛強調(diào)的是主客體的合一與融通,“置身局外”“要冷要靜”。

相反,魯迅則是“演戲者”,“置身局中”,時刻在追尋自我的價值。魯迅強調(diào)的是主客體的分裂與對峙,這種激烈的姿態(tài),一方面使人深刻,偏激的深刻,另外一方面自然也可能導(dǎo)致對主體文化流脈中的有益成分、合理部分的遮蔽。這種決絕姿態(tài),就個人而言,使他永遠不會、也不可能去追慕所謂圓融通脫的澄明之境。他只是不斷地冷眼旁觀和諷刺批判。作為個體,這種選擇是有益的,必要的。但是當(dāng)這種過于武斷決絕,演化為某種群體性的文化思潮和選擇姿態(tài),甚至借助某種政治的力量推波助瀾的話,從魯迅的批判到左翼的激進,再到若干年后的極端文化斷裂,也并非不存在某種邏輯線索。