三湘名士王闿運

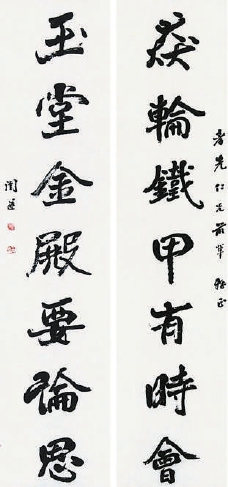

王闿運所書楹聯(lián)

清末民初的學者易宗夔在《新世說》一書“言語”條云:“王壬甫碩學耆老,性好詼謔。辛亥之冬,民國成立,士夫爭剪發(fā)辮,改用西式衣冠。適公八十初度,賀者盈門,公仍用前清官服,客笑問之。公曰:‘予之官服,固外國式;君輩衣服,詎中國式耶?若能優(yōu)孟衣冠,方為光復漢族矣。’客亦無以難之。”王壬甫即王闿運(1833-1916),也字壬秋,湖南湘潭人,清末大名士,著名經學家、史學家,擅詩文,因別號湘綺樓主,世尊稱其為“湘綺先生”。民國初年以后,王闿運不僅著“前清官服”,還留辮子,走在長沙的大街小巷,令行人為之側目。

王闿運博通經史,尤精帝王之學,他與曾國藩同鄉(xiāng),早年充其幕僚。當曾國藩創(chuàng)立湘軍征伐太平天國而權傾朝野之時,王闿運屢與曾國藩密謀,勸其當機立斷,取大清而代之。他勸曾國藩:“樹大招風,古之常訓。公今功高震主,天下歸心,及今不取,后必噬臍。”這無疑是鼓動其造反,所以曾國藩每每“聆聽教誨”,嚇得伏案作書,不敢正視。曾國藩一生雖推薦了許多湖南老鄉(xiāng),唯獨對這位大名鼎鼎的經學大師無片言保奏,就是怕他出言不慎,禍及自己。斯時,他手握兵權,連西太后也要讓他三分,如果曾國藩采納王闿運之勸,大清的“龍脈”恐怕就要斷了。其實王闿運對曾國藩不聽他的建言是耿耿于懷的,曾國藩逝世后,他作挽聯(lián)一副:“平生以霍子孟、張叔大自期,異代不同功,戡定僅傳方面略;經學在紀河間、阮儀徵之上,致身何太早,龍蛇遺恨禮堂書。”細讀之下,還是有春秋筆法——上下聯(lián)中用四位歷史名人霍光、張居正、紀曉嵐、阮元,比喻曾國藩具經世之才,有功于大清的“中興”;下聯(lián)末句隱曾國藩未建霍、張之功業(yè),始于清廷的猜忌,大有惋惜、憤懣之嘆。說曾國藩的經學成就在阮元之上,值得商榷。

后來王闿運急流勇退,以名士自居、詩酒自娛,并在衡山東洲石鼓書院講學,一時間弟子眾多,其中的佼佼者即后來成為籌安勸進的風云人物楊度。楊度學到了乃師的帝王之學,極力為袁世凱登基鳴鑼開道;他還竭力拉人“下水”,以為“輔弼”。他拉過三位知名人物:一位是梁啟超,任袁政府的司法總長;恰恰是這位“君主立憲”的信仰者,首先登高大呼“異哉所謂國體問題”,使天下震動。一位是蔡鍔,他更演了一出好戲,表面上擁戴之聲高唱入云,佯為簽名勸進,實則另有打算。一聲護國,八方易幟,難怪袁世凱大罵楊度是“蔣干”了。第三位就是王闿運。但楊度是在“勸進書”上擅自簽下王闿運的名字的,并非本人意愿,故王闿運特意向楊度闡述政治底線:“總統(tǒng)系民立公仆,不可使仆為帝。”他猶嫌不足以表明立場,徑直致書袁世凱請取消帝制:“但有其實,不必其名。四海樂推,曾何加于毫末?”

不過袁世凱還是很仰慕王闿運的碩學耆宿之名的,于1914年電請其北上,并派楊度親赴湖南迎接。到北京后,袁世凱即聘王闿運為國史館館長,但王闿運不是復辟派,他預感到袁氏王朝的未來不妙;時代不同,袁世凱豈能與曾國藩相比?為避免“為天下笑”,幾個月后他便掛印而去。離京回湘時,楊度送他上車并請教誨,王闿運留下一句話:“還是少說話為妙。”王闿運還對他的另一位弟子、袁世凱內府長史夏壽田說:“世事無可為,且相從還山讀書,不愁無飯吃。”王闿運看出袁世凱必敗,所以在離京時對門生都有引退韜晦的勸導。

值得一提的是,王闿運的得意弟子中還有后來的大畫家齊白石,他憐其雖為農家弟子卻有才,使之就學,教其學詩。齊白石自負“詩第一”,當?shù)靡嬗谕蹶]遠的大力栽培。

關于王闿運就任國史館館長一事,時人還是頗有微詞的,章太炎就說:“八十老翁,名實偕至,亢龍有悔,自隳前功,斯亦可悼惜者也。”據(jù)說袁世凱起初想讓康有為任國史館館長,但康有為猶記戊戌變法中袁世凱出賣維新黨人的舊恨,堅辭之下還散布若請他主修《清史》,必將袁入“貳臣傳”。無奈之下,袁世凱才敦請王闿運來裝飾門面。王闿運逝世后,著名版本學家葉德輝寫挽聯(lián):“先生本身有千古,后死微嫌遲五年。”暗諷王闿運如果早逝五年,就不會踏進這一池渾水了。明人張岱云:“忠臣義士多見于國破家亡之際。”王闿運雖非反袁志士,但他終不肯與復辟帝制的袁世凱同流合污,還是應該給予肯定的。

王闿運歷時六年著《湘軍志》一書,計十六篇九萬余字。曾國藩門下治古文四大弟子之一的黎庶昌,輯選《續(xù)古文辭類篡》,收王闿運《湘軍志》中的“曾軍篇”“曾軍后篇”“湖北篇”“水師篇”“營制篇”,并大為稱贊:“文質事核,不虛美,不曲諱,其事非頗存咸、同朝之真,深合子長敘事意理,處世良史也。”司馬遷字子長,黎庶昌將王闿運與司馬遷相提并論,可見其推崇。費行簡《近代名人小傳》更是大贊《湘軍志》“為唐后良史第一”。當然,仁智各見,王闿運寫《湘軍志》時,相關的湘軍人物仍健在,如郭嵩燾、曾國荃等人讀后皆不滿意,梁啟超在《中國近三百年學術史》中更說王闿運是“文人,缺乏史德,往往以愛憎顛倒事實”。掌故大家徐一士評得很有道理:“信史之難,自古所嘆,闿運此作,雖可議處甚多,而精氣光怪,不可掩遏,實有不朽者存,是在讀者之善于別擇而已。”(《一士類稿·一士談薈》)姑且不談這些看法是否公允,但《湘軍志》仍不失為研究清末歷史的重要著作。有個小掌故,《越縵堂日記》的作者李慈銘曾聽李鴻章的幕賓說李鴻章任直隸總督時,王闿運前來謁拜,欲借銀四萬兩。李鴻章問借銀何用?答:“吾以之撰《湘軍志》。”李拒之而送客。待王闿運出門,李鴻章大聲說:“壬秋提起筆可愛,放下筆可殺!”雖是調侃,卻也道出王闿運的文筆還是頗可一讀的。

清代是對聯(lián)創(chuàng)作的高峰,除經學、史學外,王闿運的對聯(lián)也堪稱一家,寓史評于其中,極富特色。如挽李鴻章聯(lián):“契闊舊相隨,記從龍樹分襟,尊酒賓筵應憶我;封疆才第一,正值鯨波沸海,角巾私第不言兵。”憶事與聲情并茂,讀來音節(jié)跌宕。又如挽彭玉麟聯(lián):“詩酒自名家,看勛業(yè)爛然,長增畫苑梅花色;樓船欲橫海,嘆英雄老矣,忍說江南血戰(zhàn)功。”彭玉麟是湘軍水師提督,身經百戰(zhàn),卻又是詩人本色。他曾一戰(zhàn)攻占小姑山,即吟詩:“十萬健兒齊拍手,彭郎奪得小姑還。”用詞絕妙,被遐邇傳頌。其妻名中有“梅”字,妻逝世后,彭玉麟思之彌深,每日畫梅一幅賦詩一首,真是“長增畫苑梅花色”!不愧為一副佳聯(lián)。

清末民初的筆記常載王闿運為人諧謔狷狂,但從他作的對聯(lián)來看,還是很得體的。他曾給自己寫過一副挽聯(lián)“春秋表未成,幸有佳兒述詩禮;縱橫計不就,空馀高詠滿江山”(《一士類稿·一士談薈》引此聯(lián)“計”作“志”,“馀”作“留”,意蘊略遜),字里行間,耐人尋味。