亞森·羅平的誕生與在中國的傳播:江洋大盜還是熱心腸俠客?

亞森·羅平(又譯“亞森·羅蘋”、“亞森·羅賓”),一位偽裝高手、逃脫大師,他既是智力過人的偵探,又是如紳士般優(yōu)雅的盜賊。羅平是法國作家莫里斯·勒布朗所創(chuàng)造的虛構(gòu)人物,甫一問世便大受歡迎,系列小說在多個國家和地區(qū)暢銷不衰,并被不斷改編成各種舞臺劇、電影、電視劇等,不久前Netflix才推出了改編劇集《亞森·羅平》第一季,反響頗佳,第二季也將于2022年上映。

2021年版劇集《亞森·羅平》劇照

作為偵探文學(xué)界的著名角色,亞森·羅平是如何在法國誕生的?他在傳播到中國后又經(jīng)歷了怎樣的解讀與接受?本文將一窺紳士怪盜的有趣歷史。

對于19世紀末的出版商來說,夏洛克·福爾摩斯無疑是一張空前絕后的招牌。當柯南·道爾為《斯特蘭德雜志》(The Strand Magazine)創(chuàng)作了一系列短篇小說后,這份刊物的銷量便達到了無人能及的高峰,每個月讀者都在報刊亭前排著長隊等待購買最新一期。從未有任何虛構(gòu)人物能像福爾摩斯一樣在極短的時間內(nèi)蜚聲四海,以至于當大偵探從萊辛巴赫瀑布墜落身亡后,多達20000名憤怒的讀者取消了雜志的訂閱,表達不滿的信件從四面八方涌來,嚇壞了的雜志股東開始央求、甚至于強迫柯南·道爾續(xù)寫福爾摩斯故事。于是,在讀者和出版商的雙重壓力下,《巴克斯維爾的獵犬》開始連載,而此時的市場需求是如此之大,道爾的稿酬竟達到了每千字100英鎊。

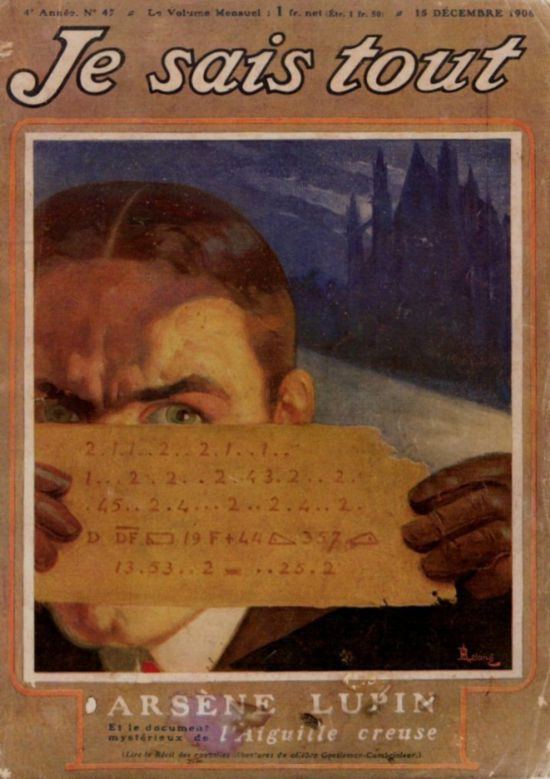

可以說,福爾摩斯的“品牌效應(yīng)”令所有人垂涎。20世紀初,道爾的作品傳播到各個國家,法國也開始掀起福爾摩斯熱。一位名叫皮埃爾·拉菲特的出版人渴望復(fù)制這份成功,他聯(lián)系了好友莫里斯·勒布朗(Maurice Leblanc),請求后者為自己創(chuàng)辦的刊物《我全知道》(Je sais tout)創(chuàng)造一位福爾摩斯式的小說人物,以便吸引更多的法國讀者來購買雜志。于是,在1905年7月發(fā)表的《亞森·羅平被捕》中,集盜賊與偵探兩重身份于一體,勒布朗筆下的人物實現(xiàn)了其首秀。

1906年12月《我全知道》雜志封面頁,登載《亞森·羅平與“空針”的神秘文件》

亞森·羅平(Arsène Lupin)的誕生令拉菲特興奮不已,這位原創(chuàng)角色不僅完美呼應(yīng)了當時的偵探熱,同時也契合了在法國文化中一度十分流行的“紳士盜賊”式人物塑造——所謂“紳士盜賊”,即犯盜竊案者并非行為鬼祟的小偷,而是精心打扮、文質(zhì)彬彬的體面人士。一種說法認為,勒布朗可能從當年的一個案件中汲取了靈感:一個名為“夜間工人”(Travailleurs de nuit)的犯罪團體因106件失竊案而受到審判,為首的是一位叫亞歷山大·雅各的無政府主義者、一個真實的紳士怪盜。此案曾轟動一時,獨特的盜賊形象極大地激起了法國人的興趣,而羅平的出現(xiàn)則反哺了大眾的想象力。從1905年到1939年,勒布朗共撰寫了7部長篇和39部中短篇,羅平系列大獲成功,經(jīng)久不衰。

從各種意義上說,亞森·羅平都是法國文化市場對福爾摩斯熱潮的一種回應(yīng);而且拉菲特也在宣傳策略中處處將羅平與那位英國偵探相比附,比如在1905年11月的刊物上,出版商宣布把亞森·羅平的系列冒險故事結(jié)集成冊,廣告詞如是寫道:“每一個故事都足以躋身于當代文學(xué)最知名作品的行列,它們的作者也光榮地成為法國對柯南·道爾的應(yīng)答。”有時,拉菲特甚至直接把勒布朗喚作“法國的柯南·道爾”,并宣稱羅平的知名度已經(jīng)與福爾摩斯相媲美。從短期來看,借福爾摩斯的大名推銷新的故事和人物,的確能夠引起更多讀者的關(guān)注。

或許是在拉菲特的勸說下,勒布朗后來竟直接將福爾摩斯寫入了自己的小說中。在1906年發(fā)表的《夏洛克·福爾摩斯來得太晚了》(Sherlock Holmes arrive trop tard)里,羅平和福爾摩斯同時在調(diào)查一樁神秘案件,兩人都發(fā)掘到了相同的線索,可是羅平卻能占據(jù)上風,先一步破案,甚至還巧妙地偷走了福爾摩斯的手表,捉弄了大偵探一番。據(jù)說柯南·道爾對這一“侵權(quán)”行為頗為不滿,接連收到多封律師函后,勒布朗便在之后的幾篇故事里把人物名字從“夏洛克·福爾摩斯”(Sherlock Holmes)改成了“艾洛克·夏爾梅斯”(Herlock Sholmès),“華生”(Watson)也變成了“威爾遜”(Wilson)。不過,這種略不嚴肅的戲仿并無惡意,而是遵循了偵探類型小說的某種不成文的傳統(tǒng),即在故事中加入出自其他作家的人物,并且往往借后者的不佳表現(xiàn)來反襯主人公的卓越,就如道爾也曾在福爾摩斯探案中寫及愛倫·坡筆下的杜邦(Dupin)。因此,對于法國出版商而言,與福爾摩斯的“跨界聯(lián)動”不僅充滿了趣味性,也能實在地促進雜志的銷售。

現(xiàn)今人們眼中的羅平,其標志特征固然少不了高帽和禮服,但在勒布朗的小說中卻從未有過這類刻畫。按照勒布朗的構(gòu)想,羅平是一位無懈可擊的偽裝高手,因此他不應(yīng)該擁有某個固定的外貌:羅平可以偽裝成上千種不同的身份,時而是汽車司機,時而是書店老板,時而是俄國科學(xué)家,時而又是西班牙斗牛士。對于一位江洋大盜來說,隱藏自己是十分重要的,羅平可以迅速模仿某人的聲線和儀態(tài),就連他的朋友也未嘗見識過其真正容貌,讀者往往在小說的結(jié)尾才驀然發(fā)覺,故事中出現(xiàn)的一個或多個人物竟然都是羅平所假扮。這種“不識廬山真面目”的狀態(tài)在1908年10月有所改變,當時勒布朗撰寫的戲劇《亞森·羅平》在巴黎的雅典娜劇院上演,主人公由André Brulé扮演。劇中羅平的扮相是一位優(yōu)雅的紳士:單片眼鏡、高禮帽、黑色無尾禮服,并隨身攜帶一根手杖。這些服飾元素后來漸漸固定為亞森·羅平的常見形象,自此來自法國的紳士怪盜也越發(fā)具有辨識度。

由于翻譯事業(yè)的興盛和“小說界革命”的提倡,世紀之交的中國讀者對彼時席卷歐美的偵探熱并不陌生。自1896年《時務(wù)報》刊載張坤德翻譯的四篇《歇洛克·呵爾唔斯筆記》起,偵探小說作為一種品類就開始被逐漸引進中國,并且很快受到了熱烈追捧。清末民初的偵探小說翻譯可謂蔚為大觀:據(jù)粗略統(tǒng)計,偵探故事占了當時域外小說的足足三分之一,遠超政治小說、科學(xué)小說等其他品類,包括林紓、吳趼人、周瘦鵑在內(nèi)的名家都參與進了譯介工作中,同時翻譯的速度非常之快,幾乎與原作的出版同步,許多作品在本國往往一經(jīng)刊行就有了中譯出現(xiàn)。偵探小說在20世紀初的風靡,一方面是因為它呈現(xiàn)了西方社會的生活畫卷,其所涉及的科技知識、法律和人權(quán)觀念是中國人所缺失的,于是被知識分子賦予了啟迪民智的作用;而另一方面則是因為以懸念見長的偵探小說似乎具有一種普世的魅力,只熟悉公案小說的中國人很容易被其新穎的敘事方法所吸引,讀者的喜愛自然創(chuàng)造了巨大的市場,出版機構(gòu)也緊跟潮流,不斷推出新的翻譯作品。

與西方一樣,占據(jù)中國偵探大潮中心的依舊是福爾摩斯,1916年5月中華書局出版的《福爾摩斯偵探案全集》也是當年的一個里程碑;不過當時譯者選材的范圍其實非常之廣,涵蓋英、法、美、日多國的偵探作家,在海外頗有影響的亞森·羅平也于民國初年進入中國,甚至還出現(xiàn)了一段時間的“羅平熱”——勒布朗小說的第一個中譯本載于《小說時報》1912年15期,是楊心一翻譯的《福爾摩斯之勁敵》,講述“劇賊”羅平與福爾摩斯斗智斗勇;1914年《時報》刊行了天笑譯《大寶窟王》、《中華小說界》發(fā)表了徐卓呆譯《八一三》;1915年周瘦鵑所譯《亞森羅蘋之勁敵》《亞森羅蘋之失敗》登上了《禮拜六》;之后《猶太燈》、《水晶瓶塞》、《空針》等作品陸續(xù)都被譯介了過來——一直到1925年,眾多分散的譯作第一次結(jié)集為《亞森羅蘋案全集》,由大東書局出版,收10部長篇和18部短篇。正是該書的面世,將羅平在中國的人氣推向了高峰。

熟讀福爾摩斯的民國文人,都能很敏銳地意識到亞森·羅平與英國偵探的對位關(guān)系,將兩個人物形象放在一起比較乃是常態(tài)。翻譯過多部勒布朗作品的周瘦鵑曾說:

英倫海峽一衣帶水間,有二大小說家崛起于時,各出其酣暢淋漓之筆,發(fā)為詭奇恣肆之文。一造大偵探福爾摩斯,一造劇盜亞森羅頻。一生于英,一生于法。在英為柯南道爾,在法為馬利塞勒勃朗。勒勃朗者,振奇人也,所為小說多種,半言劇盜亞森羅頻事。其風行于歐洲也,與福爾摩斯同,而文字思想,亦正與柯南道爾工力悉敵。法人嘗自夸,謂不讓英吉利以福爾摩斯驕人也。予居恒頗好勒氏書,其描寫劇盜之行徑,真有出神入化之妙,筆飛墨舞,令人神往。

周瘦鵑的評語或許還只是將羅平與福爾摩斯等量齊觀,但是在大東書局為《亞森羅蘋案全集》所做的廣告中,羅平則被抬到了無以復(fù)加的高度:

福爾摩斯為私家偵探,而有時受官中雇傭,可以受法律之保護,施行職務(wù)有許多便利,亞森羅蘋則為官中所欲拘捕之巨盜,行俠仗義誅惡鋤奸往往有許多阻礙,然亞森羅平仍能化險為夷,脫身事外。

福爾摩斯本領(lǐng)雖絕頂,而亞森羅蘋則戲弄之如無物,金表被竊,又常與助手華生同被監(jiān)禁于空房者一夜,華生則臂受槍傷,其余被戲弄之處尚多,福爾摩斯亦無如之何也。

總之,福爾摩斯案雖佳,不及亞森羅蘋案奇詭,且福爾摩斯案無數(shù)十萬言之長篇,亞森羅蘋案則如《虎齒記》、《三十柩島》、《古城秘密》、《金三角》等作,皆一案累數(shù)十萬言,如剝蕉抽繭,統(tǒng)篇精警,無一懈處。

憑福爾摩斯曾遭到亞森·羅平的戲弄就宣稱后者本領(lǐng)高人一等,其實不合情理:因為金表被竊的情節(jié)其實出自勒布朗自己的小說《夏洛克·福爾摩斯來得太晚了》,這樣的福爾摩斯畢竟是法國人筆下的、為襯托羅平之高明而存在的福爾摩斯。大東書局并非不明白這一點,顯然他們深諳商業(yè)宣傳之道,這些“夸大之詞”無疑是為了推銷圖書,刻意“貶低”福爾摩斯能夠激起讀者一探究竟的欲望。這與當年原作出版的情況倒是驚人地相似。

夸張之嫌放一邊,大東書局的廣告還是向我們傳達出了當時人對亞森·羅平的解讀:“行俠仗義”、“誅惡鋤奸”,雖為江洋大盜,卻行俠義之事,看起來中國人對羅平的道德有著積極的評價。事實上,人們對人物形象的解釋是在不斷變化的。勒布朗的小說最初譯入時,羅平被視作福爾摩斯的對手,描述是一個“劇(巨)賊”、竊賊,尚無任何正面的含義。而到了后來(尤其是在周瘦鵑的筆下),竟?jié)u漸出現(xiàn)了“俠盜”之稱,強調(diào)他為弱者打抱不平,鋤強劫富,扶困濟貧。在另一份廣告中,大東書局如此寫道:

法人瑪里塞·勒白朗所著亞森羅蘋諸案,不論長篇短篇,皆神奇詭譎,如天半蛟龍,不可捉摸。其敘俠盜亞森羅蘋之熱腸俠骨,沖網(wǎng)羅,剪兇殘,令讀者敬之佩之,幾不知其為劇盜、為劇竊矣。

“俠”的概念本為中國所特有,“任俠”、“義俠”都包含有較為積極的倫理內(nèi)涵,稱羅平為“俠盜”,就會減弱盜賊身份的否定意味,使人們更多關(guān)注其智勇雙全的正面品質(zhì),“吾非慕其盜竊,特慕其智勇耳”。毫無疑問,這樣一個貼合本土觀念的亞森·羅平,規(guī)避了圖書傳播中可能面臨的道德指責,更容易被中國讀者所接受。為羅平添上“俠”的標簽,應(yīng)當是大東書局有意為之,這種商業(yè)運作不僅為書籍銷售鋪平了道路,也幫助創(chuàng)造了一個更加中國化的亞森·羅平形象。

中國化后的羅平不僅存在于譯介作品里,還被本土偵探作家借來進行自己的文學(xué)創(chuàng)作。當勒布朗在《福爾摩斯來得太晚了》《福爾摩斯別傳》等故事里讓羅平的光芒蓋過英國人時,作為“中國現(xiàn)代偵探小說第一人”、同時也是“福迷”的程小青則想為大偵探打抱不平。1943年,他撰寫了一部名為《龍虎斗》的小說,講述了福爾摩斯和羅平斗智斗勇的精彩過程。小說包括兩個連續(xù)的故事:第一篇叫《鉆石項圈》,寫亞森·羅平偷竊了一串價值五萬鎊的鉆石項圈,而福爾摩斯赴巴黎成功破案,羅平也被捉拿歸案,可是在小說的最后卻意外越獄。由此引出了小說的第二篇《潛艇圖》,寫俄國人瑟佛考夫要把潛水艇設(shè)計圖售賣給英國政府,而羅平伺機竊取,并假扮成瑟佛考夫戲弄福爾摩斯,然而最終也因不慎走露馬腳而被福爾摩斯識破。雖然程小青對勒布朗的作品不無微詞,認為其筆下的亞森·羅平過分神奇而喪失了真實感,但羅平和福爾摩斯畢竟都是偵探文學(xué)界大名鼎鼎的角色,程小青還是盡可能將羅平失敗的原因?qū)懙昧钊诵欧M量在兩人的能力之間保持微妙的平衡,就像作者自己所說:“如果福爾摩斯是一條‘非池中物’的蛟龍,羅蘋仍不失為‘吼嘯生風’的猛虎。”

如果說程小青還是借用了亞森·羅平這個人物形象的話,那么孫了紅干脆直接創(chuàng)造出“東方亞森·羅平”——魯平。孫了紅最早參與過大東書局《亞森羅蘋案全集》的白話翻譯,或許是在翻譯的過程中萌生了創(chuàng)作沖動,之后他也仿照勒布朗的小說模式開始自行寫作偵探故事。孫了紅的作品可稱作“反偵探小說”,行俠仗義的主題高于探案元素,主人公魯平身上俠盜的一面也多于偵探的一面,同時孫了紅還格外擅長心理分析和制造恐怖場景,以《血紙人》一篇為例:小說講述靠囤糧大發(fā)橫財?shù)耐蹩∥跻蚺既宦牭健皻⑷苏弑赜袘K報”,受到了驚嚇,一病不起,病中竟然在床前看到了沾滿鮮血的紙人,如活人一般真實的血紙人仿佛在傳達某種警告。醫(yī)師余化影聞訊進入王家,經(jīng)過一番調(diào)查、偵探,才得知王俊熙早年曾謀財害命,而死者的女兒正是王的妻子,她想通過血紙人來刺激丈夫脆弱的心臟,以報父仇。余化影其實是魯平假扮而成,他最終用一些伎倆使王俊熙心臟病發(fā)作暴斃,隨后奪走了他的大部分財產(chǎn),并散發(fā)給窮人,而不是交給王的妻子——孫了紅小說中的受害者基本都是發(fā)不義之財?shù)膼喝耍斊诫m然行盜竊之事,但他的目的是懲惡鋤奸,賑濟窮苦,因此他那似乎不合法的手段也具有了合理性。可以說,在翻譯大東書局《亞森羅蘋案全集》的基礎(chǔ)上,孫了紅讓魯平與中國普通百姓的“劫富濟貧”心態(tài)結(jié)合在了一起,解決了盜竊故事的價值觀問題,從而受到讀者的認可。也正因此,其時模仿勒布朗亞森·羅平系列的作家不少,但是唯有孫了紅筆下的俠盜魯平影響最廣,他甚至也被稱贊為“中國的勒布朗”。

參考文獻

1.范伯群主編《中國近現(xiàn)代通俗文學(xué)史》,江蘇教育出版社,2010年。

2.David Drake, Crime Fiction at the Time of the Exhibition : the Case of Sherlock Holmes and Arse?ne Lupin, Synergies Royaume-Uni et Irlande n° 2 - 2009 pp. 105-117

3.石娟《從“劇賊”、“俠盜”到“義俠”——亞森羅蘋在中國的接受》,《蘇州教育學(xué)院學(xué)報》,2014年8月,第31卷第4期。

4.郭延禮《近代翻譯偵探小說述略》,《外國文學(xué)研究》,1996年第3期。

5.張昀《論清末民初偵探小說翻譯熱之原因》,《福州大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版)》,2006年第2期。