網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“內(nèi)部研究”:現(xiàn)實(shí)依據(jù)、問題域與實(shí)踐探索

中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究的理想形態(tài)是走“內(nèi)外綜合”的專業(yè)化道路。根據(jù)形式主義文論的說法又不局限于它所強(qiáng)調(diào)的語言和形式結(jié)構(gòu),可以粗略地將網(wǎng)文作品(文本)視為內(nèi)、外的分界點(diǎn),即專注于網(wǎng)文作品或文本分析的屬于“內(nèi)部研究”,討論作品或文本之外的其他網(wǎng)文問題的屬于“外部研究”。以此為依據(jù)不難看出,一個(gè)時(shí)期以來開展得如火如荼的中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究,大多數(shù)都屬于“外部研究”,“內(nèi)部研究”數(shù)量較少且闡釋也比較薄弱。其中有兩個(gè)重要原因:一是認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)不是傳統(tǒng)意義上的文學(xué),不具備太多可以分析的“文學(xué)性”,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)活動(dòng)也不再是傳統(tǒng)的作家寫作、讀者閱讀接受的審美活動(dòng),而是作者和粉絲狂熱互動(dòng)的亞文化現(xiàn)象,對于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)需使用文化研究、社會(huì)學(xué)研究、政治批評等“外部研究”模式;二是因?yàn)榫W(wǎng)文作品以超長篇小說為主,動(dòng)輒就是千萬字的鴻篇巨制,進(jìn)入網(wǎng)文空間,批評家個(gè)體等于陷入了汪洋大海,故事都讀不完,何談成功而富有成效的分析呢?

此處的關(guān)鍵問題是,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)還是否具有作為文學(xué)(文藝)的相對自主性?作品(文本)是否還是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)活動(dòng)中的一種現(xiàn)實(shí)存在?以及它是否還可以成為類型學(xué)上文學(xué)形式、特征的標(biāo)志?中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)是否還存在作品(文本)范疇上的“內(nèi)部”問題?今天中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究中大量缺乏“內(nèi)部研究”作支撐的“外部研究”是否會(huì)因“空心化”而有坍塌的危險(xiǎn)?如果我們直面這些問題,應(yīng)該如何克服又該如何具體有效地開展相關(guān)研究?對此,本文首先闡述開展網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“內(nèi)部研究”的現(xiàn)實(shí)依據(jù),然后分析網(wǎng)文內(nèi)、外關(guān)系及其研究的問題域和“內(nèi)部研究”所處的核心地位,指出網(wǎng)文“內(nèi)部研究”勢在必行,再概要性地說明我們以“教—研融合”及“合作式批評”方式開展網(wǎng)文“內(nèi)部研究”所取得的階段性成果,希望以此為中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究走向“內(nèi)外綜合”的理想形態(tài)做出貢獻(xiàn)。

一、中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展進(jìn)程及其作為“內(nèi)部研究”的現(xiàn)實(shí)依據(jù)

關(guān)于中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的現(xiàn)實(shí)發(fā)展問題,學(xué)界已有各種說法。筆者在此提出一個(gè)與以往不盡相同的觀點(diǎn),即從它與傳統(tǒng)文學(xué)的延續(xù)和發(fā)展關(guān)系(這是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)與西方數(shù)字文學(xué)相比一種突出表現(xiàn))著眼,把中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)主潮大致分為“純文學(xué)網(wǎng)絡(luò)化”時(shí)期、“大眾文學(xué)數(shù)字資本化”時(shí)期、“IP產(chǎn)業(yè)化與‘文’‘藝’交融生產(chǎn)”時(shí)期三個(gè)代表性階段。而恰是這三個(gè)階段的發(fā)展現(xiàn)實(shí),構(gòu)成了開展網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“內(nèi)部研究”的重要事實(shí)依據(jù)。

第一個(gè)發(fā)展階段即“純文學(xué)網(wǎng)絡(luò)化”時(shí)期,指1990年代初從海外發(fā)端到21世紀(jì)初網(wǎng)絡(luò)寫作大規(guī)模轉(zhuǎn)向市場的探索期。此階段主要延續(xù)了所謂中國當(dāng)代“純文學(xué)”的寫作風(fēng)格,注重作者的情感抒發(fā)和自我表達(dá)。一般認(rèn)為,張郎朗、少君、圖雅等人是海外漢語網(wǎng)絡(luò)文學(xué)第一批作者。他們從1991年開始陸續(xù)發(fā)表在《華夏文摘》等北美電子期刊上的作品,大都可以被看作網(wǎng)絡(luò)傳播的純文學(xué)寫作。其實(shí),按照當(dāng)代書寫—印刷性純文學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),這些寫作還是比較淺顯和稚嫩的,在文學(xué)期刊體制下,很難發(fā)表出來。電子期刊、BBS窗口和后來的網(wǎng)站,為它們提供了傳播平臺(tái)。漢語網(wǎng)刊《窗口》《楓華園》《未名》《新語絲》《橄欖樹》《花招》等在當(dāng)時(shí)發(fā)揮了扶持網(wǎng)文純文學(xué)新人寫作的重要功能。同時(shí),也有印刷期刊體制中的作家轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)寫作的情況。例如《橄欖樹》比較活躍的作者詩陽、魯鳴、馬蘭、亦布、秋之客祥子、建云、夢冉、京不特、桑克等本身就是當(dāng)時(shí)的詩人,其創(chuàng)作大都是純文學(xué)范疇的詩歌。他們在《橄欖樹》上發(fā)表作品,是純文學(xué)網(wǎng)絡(luò)化的典型表現(xiàn)。而被稱為中國第一部具有里程碑意義的網(wǎng)絡(luò)小說《第一次的親密接觸》,也基本上可以歸入純文學(xué)作品。之后活躍于網(wǎng)上的李尋歡、寧財(cái)神、邢育森、俞白眉、安妮寶貝、慕容雪村等作者及其寫作,可以被看作中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)從“純文學(xué)創(chuàng)作”向“大眾文學(xué)生產(chǎn)”的過渡。李尋歡的成名作《迷失在網(wǎng)絡(luò)中的愛情》完全是沿著《第一次的親密接觸》的風(fēng)格寫下來的;安妮寶貝的《八月未央》《告別薇安》等書寫青春之悲情、慵懶、頹廢、絕望,鮮明地體現(xiàn)了現(xiàn)代性個(gè)體表達(dá)色彩;寧財(cái)神《武林外傳》的搞笑、諷刺、“無厘頭”已有明顯的后現(xiàn)代風(fēng)格;今何在《悟空傳》一般被看作網(wǎng)上發(fā)表的后現(xiàn)代文學(xué)的代表作。而現(xiàn)代性、后現(xiàn)代性正是中國當(dāng)代純文學(xué)在特質(zhì)上的基本面相之一。

在這個(gè)發(fā)展時(shí)期,漢語網(wǎng)絡(luò)文學(xué)使用網(wǎng)絡(luò)傳播,解決了期刊、印刷出版體制下作品難以發(fā)表和不能及時(shí)發(fā)表的問題。嚴(yán)格說來這種傳播模式的變化對文學(xué)是具有一定影響的,即筆者所說的“傳播性生成”意義上的影響。不過,文學(xué)自主性——具體即“純文學(xué)性”被保留了下來;進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)空間的網(wǎng)絡(luò)化文學(xué)作品(文本)一定程度上消解了平面印刷語境中條塊分割的狀態(tài),但作為意義單元的獨(dú)立性依然存在。

第二個(gè)發(fā)展階段即“大眾文學(xué)數(shù)字資本化”時(shí)期,指從21世紀(jì)初到2015年前后的十幾年發(fā)展階段。之所以這樣命名主要是因?yàn)椋菏紫龋?002—2003年“讀寫網(wǎng)”商業(yè)化嘗試和“起點(diǎn)中文網(wǎng)”VIP制度的成功,使中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)實(shí)現(xiàn)了從自我表達(dá)的純文學(xué)創(chuàng)作向面向大眾、面向市場的商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。而與后來的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化相比,這時(shí)的文學(xué)產(chǎn)業(yè)化還只是大資本流入數(shù)字媒介生產(chǎn)場為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定資本運(yùn)營基礎(chǔ)階段,作為產(chǎn)品流的也還是以語言文字文本為主。其次,純文學(xué)那種自我表達(dá)風(fēng)格無法滿足數(shù)字資本化發(fā)展需要,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)內(nèi)部需要轉(zhuǎn)向以滿足讀者消費(fèi)需求的輕松、娛樂、有趣式大眾文學(xué)或通俗文學(xué)寫作模式。這種文學(xué)的源頭即中國古代通俗小說。清末民初,中國通俗小說出現(xiàn)了短暫繁榮,但由于不符合當(dāng)時(shí)“革命”與“啟蒙”的需要,成為了“五四”時(shí)期文學(xué)自我革命的對象。在改革開放思想和審美解放氛圍影響下,1980年代后期,中國當(dāng)代通俗文學(xué)不斷浮出歷史地表,并借助期刊和出版(包括盜版)不斷大眾化,通俗文學(xué)發(fā)展為印刷性大眾文學(xué)。1990年代后,中國改革開放進(jìn)入新的發(fā)展階段,文化市場化規(guī)模不斷擴(kuò)大,文化市場化程度不斷加深,大眾文學(xué)特別是港臺(tái)大眾文學(xué)在大陸的傳播出現(xiàn)了一個(gè)小高潮。但大眾讀者對輕松、娛樂性精神產(chǎn)品的需求卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)得不到滿足。吳文輝在一次訪談中提到,他最初做商業(yè)化文學(xué)網(wǎng)站就是出于這樣的動(dòng)機(jī):“無論中國的還是外國的名著,通常都以苦痛為主題,好像你不悲傷,不苦痛,就不是文學(xué)……所以看上去有很多書可看,但是輕松、愉快、有趣的書很少。另外一方面,武俠小說從金、古、梁、溫之后也基本上到了一個(gè)難以為繼的狀態(tài),我當(dāng)時(shí)在書攤上一年都不一定找到一兩套新出的、可看的小說,直到后來黃易出現(xiàn)才為娛樂類小說打開了一個(gè)新領(lǐng)域,但是他的產(chǎn)量很低。當(dāng)時(shí)純娛樂類小說的量太小,這個(gè)對于喜歡看小說尤其是以娛樂為目的看小說的人來說是一個(gè)非常痛苦的時(shí)期……如果能有一個(gè)文學(xué)網(wǎng)站,內(nèi)容比較全、更新比較快、數(shù)量比較大,這就能夠滿足我的需求了。”此處說出了當(dāng)時(shí)讀者需求和娛樂類文學(xué)生產(chǎn)不平衡的一種實(shí)際情況,同時(shí)也已經(jīng)談到了網(wǎng)絡(luò)這一新媒介形態(tài)在滿足這種讀者需求過程中可以扮演的重要角色。

也正是通俗娛樂風(fēng)格、數(shù)字資本、文化市場相結(jié)合,使中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)獲得了成功轉(zhuǎn)型并呈現(xiàn)出爆發(fā)式發(fā)展。主要表現(xiàn)為:文學(xué)生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模的超大量增長;出現(xiàn)了一大批大神級(jí)作者和現(xiàn)象級(jí)作品;類型化寫作機(jī)制形成。在網(wǎng)文作品方面,如果說1998年出現(xiàn)的痞子蔡《第一次的親密接觸》是“純文學(xué)網(wǎng)絡(luò)化”的里程碑,那么1997年開始連載的羅森《風(fēng)姿物語》就是“大眾文學(xué)網(wǎng)絡(luò)化”的起步之作。從后來的發(fā)展情況看,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)并沒有采用《第一次的親密接觸》的個(gè)體化的純文學(xué)路數(shù),而是沿著《風(fēng)姿物語》的大眾文學(xué)風(fēng)格和生產(chǎn)樣態(tài)走下來的。在此后的幾年里,這種風(fēng)格的網(wǎng)文名作紛紛亮相,如:蕭鼎《誅仙》、血紅《我就是流氓》《升龍道》《邪風(fēng)曲》、唐家三少《光之子》《狂神》《斗羅大陸》、烽火戲諸侯《極品公子》《雪中悍刀行》、貓膩《朱雀記》《間客》《將夜》、天蠶土豆《斗破蒼穹》《大主宰》、海宴《瑯琊榜》、徐公子勝治《神游》、管平潮《仙路煙塵》、靜官《獸血沸騰》、煙雨江南《罪惡之城》、孑與2《唐磚》、辰東《完美世界》、愛潛水的烏賊《奧術(shù)神座》、骷髏精靈《星戰(zhàn)風(fēng)暴》、寫字板《張三豐異界游》、月關(guān)《回到明朝當(dāng)王爺》《醉枕江山》、唐七公子《三生三世十里桃花》、三十《和空姐同居的日子》、黯然銷魂《大亨傳說》、流浪的軍刀《憤怒的子彈》、匪我思存《佳期如夢》、顧漫《何以笙簫默》《微微一笑很傾城》、水千丞《養(yǎng)父》《寒武再臨》、鵝是老五《最強(qiáng)棄少》、錄事參軍《紅色權(quán)力》、來自遠(yuǎn)方《謹(jǐn)言》、希行《名門醫(yī)女》、丁墨《他來了,請閉眼》、蝶之靈《在校生》、蝴蝶藍(lán)的《全職高手》,等等。這個(gè)階段也是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)各類型文搶占灘頭、開宗立派或確立江湖地位的關(guān)鍵時(shí)期。如網(wǎng)絡(luò)騎士2002年開始連載的《我是大法師》,開創(chuàng)了“YY流”;晚晴風(fēng)景2004年開始連載的《瑤華》,開創(chuàng)了“清穿流”,它與桐華《步步驚心》、金子《夢回大清》被稱為“清穿三座大山”;天下霸唱2006年開始連載的《鬼吹燈》,開創(chuàng)了“盜墓流”,同年南派三叔的《盜墓筆記》將之推向高潮;忘語2008年開始連載的《凡人修仙傳》,開創(chuàng)了“凡人流”;夢入神機(jī)2006年開始連載的《佛本是道》,開創(chuàng)了“洪荒流”;方想2006年開始連載的《師士傳說》,開創(chuàng)了“機(jī)甲流”;吱吱2010年開始連載的《庶女攻略》,開創(chuàng)了“庶女流”,關(guān)心則亂同年開始連載的《庶女明蘭傳》將之推向高潮;滄月2009年開始連載的《2012·末夜》開創(chuàng)了女頻“末世文”,非天夜翔2011年開始連載的《二零一三》進(jìn)一步將之推向高潮;老草吃嫩牛2011年開始連載《重生夜話》,開創(chuàng)了“重生文”;淮上2013年開始連載的《銀河帝國之刃》,將同人文“ABO”模式推進(jìn)到了一個(gè)新階段;緣何故2014年開始連載的《御膳人家》,開創(chuàng)了耽美“美食文”;風(fēng)流書呆2015年開始連載的《快穿之打臉狂魔》,開創(chuàng)了“快穿系統(tǒng)流”,等等。

進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展階段,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)主流實(shí)現(xiàn)了從“純文學(xué)性”向“大眾(通俗)文學(xué)性”的轉(zhuǎn)換,即從個(gè)體表達(dá)的、嚴(yán)肅的、反思性的價(jià)值追求向輕松的、消遣的、趣味的、爽感的價(jià)值追求的轉(zhuǎn)換。當(dāng)然,優(yōu)秀的網(wǎng)文作品上述兩種文學(xué)性都是具備的。不管是大眾文學(xué)性還是大眾文學(xué)性和純文學(xué)性的結(jié)合,這個(gè)階段的中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作為文學(xué)的相對自主性明顯地持續(xù)和發(fā)展著。作為意義單元的“網(wǎng)絡(luò)化文學(xué)作品(文本)”,仍是人們閱讀體驗(yàn)和把握網(wǎng)文現(xiàn)象的基本抓手和類型學(xué)上區(qū)別于其他文化形態(tài)的標(biāo)志。

第三個(gè)發(fā)展階段即“大IP產(chǎn)業(yè)化與‘文’‘藝’交融生產(chǎn)”時(shí)期,指2015年前后到當(dāng)前及以后可能持續(xù)的一個(gè)時(shí)期。之所以把該時(shí)期的起始年份劃定在2015年,主要出于如下考慮:在網(wǎng)文平臺(tái)方面,這一年整合了盛大、騰訊后作為中國網(wǎng)文平臺(tái)的“獨(dú)角獸”——閱文集團(tuán)成立;整合了紅薯中文網(wǎng)、趣閱中文網(wǎng)后的中國第一大移動(dòng)娛樂消費(fèi)平臺(tái)——掌閱科技注資10億進(jìn)軍網(wǎng)文界;這一年阿里巴巴文學(xué)成立。這樣,再加上中文在線、百度文學(xué)等,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)的基本格局進(jìn)入了穩(wěn)定時(shí)期,為大規(guī)模的IP開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。在網(wǎng)文群雄爭霸和作者“金字塔系統(tǒng)”構(gòu)筑方面,經(jīng)過前一個(gè)時(shí)期的拼殺,相對穩(wěn)定的網(wǎng)文大神集團(tuán)已經(jīng)形成。正是2015年,“和閱讀”評選出了網(wǎng)文“十二主神”,即唐家三少、我吃西紅柿、天蠶土豆、夢入神機(jī)、方想、貓膩、月關(guān)、烽火戲諸侯、酒徒、柳下?lián)]、風(fēng)凌天下、辰東,其中唐家三少被稱為“網(wǎng)文之王”。這一評選并不一定完全客觀和全面,但基本可以展現(xiàn)出處于網(wǎng)文作者“金字塔系統(tǒng)”塔頂?shù)拇笊窦瘓F(tuán)的基本面貌。此階段的網(wǎng)文名作迭出,令人眼花繚亂,如:貓膩《擇天記》、夢入神機(jī)《龍符》、憤怒的香蕉《贅婿》、血紅《巫神紀(jì)》、犁天《三界獨(dú)尊》、九燈和善《超品相師》、會(huì)潛水的烏賊《一世之尊》《詭秘之主》、無罪《劍王朝》、風(fēng)凌天下《天域蒼穹》、三天兩覺《驚悚樂園》、臥牛真人《修真四萬年》、二目《放開那個(gè)女巫》、墨香銅臭《魔道祖師》、風(fēng)青陽《龍血戰(zhàn)神》、藤萍《未亡日》、cuslaa《宰執(zhí)天下》、國王陛下《從前有座靈劍山》、酒徒《男兒行》、宅豬《牧神記》、橫掃天涯《天道圖書館》、觀棋《萬古仙穹》、夜北《絕世神醫(yī)》、亂《全職法師》、風(fēng)凌天下《我是至尊》、十二翼黑暗熾天使《超級(jí)神基因》、飛天魚《萬古神帝》、天蠶土豆《元尊》、辰東《圣墟》、火星引力《逆天邪神》、莫默《武煉巔峰》、凈無痕《伏天氏》、希行《誅砂》、飛天魚《萬古神帝》、月關(guān)《夜天子》、管平潮《血歌行:學(xué)府風(fēng)雷》、祈禱君《木蘭無長兄》、御井烹香《制霸好萊塢》、睡覺會(huì)變白《文藝時(shí)代》、風(fēng)卷紅旗《永不解密》、白天《驚世毒妃》、庚不讓《俗人回檔》、希行《君九齡》、priest《默讀》、水千澈《重生之國民男神》、小狐濡尾《南方有喬木》、英霆《大荒洼》、宋海鋒《鋒刺》、瘋丟子《百年家書》、齊橙《材料帝國》、金朵兒《小飛魚藍(lán)笛》、辛夷塢《我們》、西子雅《暮生荊棘》、邊尋《蟀俠》、尾魚《西出玉門》、閑聽落花《錦桐》、七英俊《有藥》、尼卡《忽而至夏》、耳根《一念永恒》、驍騎校《穿越者》、蔡駿《最漫長的一夜》、葉非夜《國民老公帶回家》、吹牛者《臨高啟明》,等等。在網(wǎng)文產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨向方面,業(yè)界將2015年確立為“大IP元年”。這一年上一發(fā)展階段積攢的經(jīng)典網(wǎng)文文本如《盜墓筆記》《花千骨》《何以笙簫默》《古劍奇譚》(2部)《錦衣夜行》等被高價(jià)收購改編,成為現(xiàn)象級(jí)影視產(chǎn)品,這是網(wǎng)文影視改編的標(biāo)志性事件,此后這種改編已成為常態(tài)。從這時(shí)開始,諸多網(wǎng)文文本也成為了動(dòng)漫、漫畫、游戲、有聲書的上游資源,網(wǎng)文進(jìn)入了大IP產(chǎn)業(yè)開發(fā)時(shí)代。

與前兩個(gè)發(fā)展階段相比,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)第三個(gè)發(fā)展階段在文學(xué)性的呈現(xiàn)上出現(xiàn)了多元化。優(yōu)秀的幻想類創(chuàng)作在趣味性、消遣娛樂和生命超越性追求結(jié)合方面不斷開掘;相對成熟的現(xiàn)實(shí)題材類創(chuàng)作則以網(wǎng)絡(luò)虛擬方式回歸日常生活、關(guān)注人生、描寫現(xiàn)實(shí),盡管在反思批判深廣度方面無法與傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義同日而語,但在文學(xué)自主性方面也不失為是一種新的探索。在作品或文本存在方式方面,該階段最突出的表現(xiàn)即大IP開發(fā)必然帶來的藝術(shù)形態(tài)和符號(hào)表意方面的新變。正是IP開發(fā),打通了傳統(tǒng)觀念中“文”與“藝”的界限,作為語言藝術(shù)的網(wǎng)文與其他非語言表意符號(hào)的藝術(shù)文本之間形成了緊密互動(dòng),出現(xiàn)了語言文本和其他藝術(shù)文本的進(jìn)一步交融。“次元破壁”現(xiàn)象也日益突出,即打破了不同網(wǎng)絡(luò)部落之間壁壘、不同藝術(shù)形態(tài)壁壘、不同符號(hào)表意壁壘,而成為一種跨主體、跨符號(hào)、跨藝類的數(shù)字化“新媒介文藝”生產(chǎn)形態(tài)。不過,以文藝文本為界限仍存在著一個(gè)相對自足的藝術(shù)世界。

綜而述之,歷經(jīng)二十多年和三個(gè)時(shí)期的發(fā)展,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)實(shí)現(xiàn)了從純文學(xué)到大眾文學(xué)的換擋提速,從數(shù)字資本化到大IP開發(fā)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),從作為“語言藝術(shù)”到“文”與“藝”互動(dòng)相生和交融生產(chǎn)的形態(tài)變革。在這一過程中,網(wǎng)文文本與其他藝術(shù)、文化、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域不斷交匯,從而也使網(wǎng)文外部關(guān)系及其問題域不斷得以拓展,甚至一定程度上已經(jīng)突破了傳統(tǒng)文學(xué)所固守的文學(xué)與非文學(xué)的邊界。的確,網(wǎng)文文本已經(jīng)不同于傳統(tǒng)印刷媒介環(huán)境中具有分明界限的“作品”,某種程度上也可以將之視為某一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上超級(jí)文本的“文本塊”。但這與西方和我國臺(tái)灣讀者用戶可以隨機(jī)自由鏈接作為超文本文件的數(shù)字文學(xué)文本明顯不同,此時(shí)此刻作為一個(gè)文學(xué)虛構(gòu)故事,它完全屬于作者,有著讀者難以介入的自足性(讀者對作者寫作的影響發(fā)生在文本系統(tǒng)形成之外),上文提到的作為有意義單元界限或有邊界形式范疇的作品(文本)依然存在。因此,不能說網(wǎng)文文本就已經(jīng)泛化為了一種文化文本,也不能把這種情況看作網(wǎng)絡(luò)文學(xué)活動(dòng)成為單一的網(wǎng)絡(luò)亞文化現(xiàn)象的理由。即是說,直到今天中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)還保留著相對的文學(xué)自主性,作品或文本及其內(nèi)部關(guān)系既是今天中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)獨(dú)立存在的重要指標(biāo),也是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)活動(dòng)展開及其與其他社會(huì)文化形成外部關(guān)系的立足點(diǎn)。中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)也仍存在著相對文學(xué)(文藝)與其他社會(huì)文化之間的內(nèi)、外關(guān)系,而其文學(xué)外部關(guān)系及問題域的拓展恰是以網(wǎng)文文本(或新媒介文藝文本)作為一種獨(dú)立存在為前提的。將中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)視為亞文化現(xiàn)象并予以開展文化研究,是無可厚非的,但不應(yīng)以文化研究完全取代文學(xué)研究,不應(yīng)只進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的“外部研究”,而拋棄或回避“內(nèi)部研究”。

二、中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究問題域及“內(nèi)部研究”的核心地位

(一)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“外部”關(guān)系及“外部研究”問題域

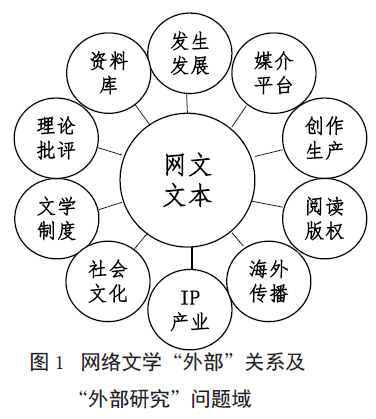

立足于中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展現(xiàn)實(shí)和當(dāng)前的研究現(xiàn)實(shí),我們可以把網(wǎng)文“外部”關(guān)系及“外部研究”問題域總結(jié)概括為如下十大重要方面(實(shí)際上不止此十個(gè)方面),它們共同指向了一個(gè)中心——網(wǎng)文文本,如圖1所示。從邏輯上講,這十個(gè)方面具體又可以分為如下四個(gè)板塊。

第一,宏觀整體性的網(wǎng)文發(fā)生發(fā)展及其研究。給予研究對象以共時(shí)性分析與歷時(shí)性闡釋,是人文學(xué)術(shù)研究所采用的基本維度。對文學(xué)予以歷時(shí)性闡釋即文學(xué)的發(fā)生發(fā)展或文學(xué)史研究,這屬于典型的“外部研究”。中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)生發(fā)展問題與數(shù)字媒介革命、文化市場發(fā)展、文藝潮流嬗變等緊密關(guān)聯(lián)。當(dāng)前,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)生發(fā)展研究構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)基礎(chǔ)理論研究和專題研究的重要內(nèi)容。

第二,著眼于網(wǎng)文活動(dòng)過程具體環(huán)節(jié),具體包括:(1)網(wǎng)文媒介平臺(tái)及其研究。不僅是網(wǎng)絡(luò)文學(xué),人類所有文學(xué)都存在著一個(gè)“媒介優(yōu)先”的問題。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的媒介平臺(tái)地位是不可取代的,因?yàn)椋瑳]有網(wǎng)絡(luò)媒介也就無所謂網(wǎng)絡(luò)文學(xué)。中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)媒介平臺(tái)最初是綜合網(wǎng)站,后來出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)期刊、專業(yè)性的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)網(wǎng)站,這也是Web1.0時(shí)代的主打平臺(tái)樣式。進(jìn)入Web2.0時(shí)代,又出現(xiàn)了博客、微博等補(bǔ)充形式。當(dāng)前,在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)下,自媒體移動(dòng)平臺(tái)獲得長足發(fā)展,形成了文學(xué)網(wǎng)站和移動(dòng)平臺(tái)融合發(fā)展態(tài)勢。而無論是從文學(xué)層面還是從產(chǎn)業(yè)層面,媒介平臺(tái)的發(fā)展都給網(wǎng)絡(luò)文學(xué)帶來了明顯變化。(2)網(wǎng)文創(chuàng)作與生產(chǎn)及其研究。作者是文學(xué)創(chuàng)作主體,是作品第一生產(chǎn)者。浪漫主義之后的傳統(tǒng)文論,文藝?yán)碚撗芯康暮诵膬?nèi)容不過是作者如何進(jìn)行“天才創(chuàng)造”問題。進(jìn)入數(shù)字新媒介時(shí)代,作者主導(dǎo)及其精神創(chuàng)造問題被削弱了,物質(zhì)性、技術(shù)性、集體合作性不斷凸顯,生產(chǎn)問題逐漸覆蓋了創(chuàng)作問題。在今天的綜合性、整體性網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究中,網(wǎng)文作者研究是重要板塊,而更有特色的網(wǎng)文生產(chǎn)研究反而相對薄弱。(3)網(wǎng)文閱讀、版權(quán)及其研究。進(jìn)入數(shù)字新媒介時(shí)代,文學(xué)讀者地位明顯提高,不僅表現(xiàn)在他們主導(dǎo)著大部分網(wǎng)絡(luò)作者的寫作方向,而且還在更加物質(zhì)性的層面參與文本創(chuàng)造。比如讀者已經(jīng)成為超文本文學(xué)活動(dòng)中的“讀寫者”或“寫讀者”。盡管中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)讀者功能還未完全實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),而仍主要體現(xiàn)為“閱讀”方面,但需看到,這種閱讀已經(jīng)溢出了傳統(tǒng)讀者單純的審美接受范圍,而是通過網(wǎng)站書評區(qū)、微博、微信自媒體等強(qiáng)烈地表達(dá)著自己的意愿、閱讀期待,并對網(wǎng)文作者寫作發(fā)生著重要影響。也正是讀者地位的不斷提高和與作者功能的相混淆,原來形成于書寫—印刷時(shí)代的明晰版權(quán)概念遭遇了挑戰(zhàn),也推動(dòng)出現(xiàn)了同人小說等傳統(tǒng)版權(quán)觀念難以界定的新寫作模式,網(wǎng)文版權(quán)也成為網(wǎng)文研究中一個(gè)不可忽視的問題。(4)網(wǎng)文海外傳播及其研究。在傳統(tǒng)文學(xué)理論研究中,文學(xué)傳播始終沒有得到應(yīng)有的重視。網(wǎng)絡(luò)新媒介最大優(yōu)勢之一是它的傳播速度和傳播范圍成幾何級(jí)數(shù)增長,這使網(wǎng)文傳播成為了無法再被遮蔽的存在。2014年底,海外中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)英語翻譯網(wǎng)站“Wuxiaworld”(武俠世界)創(chuàng)立。2017年,閱文集團(tuán)旗下“起點(diǎn)國際”上線,這“不但使中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的世界影響力大為提升,更有可能推動(dòng)世界性網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的誕生,并為其提供一種中國方案”。應(yīng)該承認(rèn),在海外譯介量和影響力方面,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)僅僅以五六年的時(shí)間就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了70年的中國當(dāng)代文學(xué)(印刷文學(xué))。近年來,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)海外傳播(網(wǎng)文出海)研究已經(jīng)成為學(xué)界熱點(diǎn)之一。(5)網(wǎng)文IP產(chǎn)業(yè)及其研究。傳統(tǒng)時(shí)代,文學(xué)被視為純凈的精神生產(chǎn),商業(yè)化、沾染銅臭氣被認(rèn)為是文學(xué)墮落或只有等而下之的通俗小說才做的事情。數(shù)字資本進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)文學(xué)生產(chǎn)場后,從外部刺激網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場化,催生出了成熟的微付費(fèi)閱讀模式,特別是形成了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)大IP產(chǎn)業(yè)開發(fā)。我們把這種情況看作中國當(dāng)代文學(xué)打破傳統(tǒng)精英文學(xué)(純文學(xué))發(fā)展套路,突破文學(xué)和市場壁壘,形成文學(xué)創(chuàng)作性與生產(chǎn)性、精神性與物質(zhì)性、審美性與商業(yè)性、事業(yè)化與產(chǎn)業(yè)化相融通良性發(fā)展道路的成功探索,是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)實(shí)踐為當(dāng)代文學(xué)發(fā)展開辟的新道路。(6)網(wǎng)文與社會(huì)文化及其研究。文學(xué)總是一定社會(huì)中的文學(xué);社會(huì)、歷史、文化總有一部分走進(jìn)文學(xué)或變形成為文學(xué)世界中的一部分。從前者關(guān)系而言,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的發(fā)生發(fā)展是1990年代后文化市場、媒介革命、文藝嬗變等多種社會(huì)文化要素綜合作用的產(chǎn)物;從后者關(guān)系而言,幻想類網(wǎng)絡(luò)文學(xué)常常在玄幻、奇幻、架空歷史的形式中包含著上古神話傳說和傳統(tǒng)儒道佛思想、忠孝仁義等價(jià)值觀念。即使是修真練級(jí)、打怪升級(jí)類的典型“爽文”,一定程度上也與當(dāng)前中國學(xué)生的考試升學(xué)、年輕人職場打拼等形成某種呼應(yīng),更不必說都市言情、青春校園、家庭倫理、庶女攻略、宅男宅女、霸道總裁、軍旅熱血、警匪刑偵、改革現(xiàn)場、革命歷史等現(xiàn)實(shí)題材的各類網(wǎng)文寫作,與社會(huì)現(xiàn)實(shí)、歷史文化形成的直接關(guān)聯(lián)。(7)網(wǎng)文制度及其研究。有學(xué)者提出,文學(xué)制度是從兩個(gè)方面建立起來的:“一方面是文學(xué)自身所具有的內(nèi)在規(guī)定性,或者說,這一規(guī)約決定了對象在多大程度上具有文學(xué)性,是否是文學(xué)作品;另一方面是不同時(shí)代意識(shí)形態(tài)對文學(xué)直接或間接的影響與需求。”中國網(wǎng)文興起于民間,第一個(gè)發(fā)展階段主要體現(xiàn)為制度上的內(nèi)部規(guī)約與反規(guī)約運(yùn)動(dòng),即野生的網(wǎng)文對傳統(tǒng)文學(xué)的反動(dòng)及其相互磨合。進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展階段,隨著網(wǎng)文向中國當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)場中心的進(jìn)軍,文學(xué)制度中的外部規(guī)約越來越凸顯,特別是國家文化部門的管理、監(jiān)控、引導(dǎo),如成立網(wǎng)絡(luò)作家協(xié)會(huì)組織、舉辦網(wǎng)文作者培訓(xùn)、舉辦網(wǎng)文評獎(jiǎng)、出臺(tái)網(wǎng)文作者專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定政策、設(shè)立網(wǎng)文創(chuàng)研機(jī)構(gòu)、開展網(wǎng)文作者與傳統(tǒng)作家結(jié)對幫扶活動(dòng),等等。今天的中國網(wǎng)文制度主要表現(xiàn)為外部制度,其研究也主要表現(xiàn)為文學(xué)“外部研究”。

第三,著眼于如何理性把握網(wǎng)文現(xiàn)象及其本身的網(wǎng)文理論批評與研究。如果說今天的文學(xué)批評存在著某種“失語”現(xiàn)象,那么,傳統(tǒng)學(xué)院派批評對網(wǎng)文批評的“失語”就最為突出。“一些成果套用傳統(tǒng)理論‘模槽’評述新興的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)……總歸給人以‘隔’的感覺。”今天關(guān)于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的讀者批評充斥于各種網(wǎng)絡(luò)空間和平臺(tái),它們發(fā)自網(wǎng)文現(xiàn)場,批評主體主要是網(wǎng)絡(luò)“原住民”,其批評話語更貼近網(wǎng)文現(xiàn)實(shí),更能觸及網(wǎng)文關(guān)鍵問題。然而,目前這些數(shù)量龐大的網(wǎng)文批評群體多數(shù)缺乏文學(xué)批評的基本素養(yǎng),有些人沒有基本的批評倫理觀念,形成的批評話語多數(shù)情況下缺乏應(yīng)有的理性和邏輯。關(guān)于何為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)批評,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)批評在對象、主體、方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、文本、話語等方面如何確定,就成為了需要迫切研究的問題。當(dāng)前,這一問題研究正在如火如荼地進(jìn)行中。而網(wǎng)絡(luò)文學(xué)基礎(chǔ)理論研究,一直是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究的重頭戲。

第四,包含以上所有方面的網(wǎng)文資料庫建設(shè)及研究。經(jīng)過20多年發(fā)展,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)在生產(chǎn)和消費(fèi)總量上創(chuàng)造了世界文學(xué)之最。更為重要的是,如此龐大的文學(xué)信息使用數(shù)字技術(shù)存儲(chǔ),帶來了史無前例的文學(xué)新變。比如數(shù)據(jù)化寫作方式,系統(tǒng)化超文本形態(tài),推送式文學(xué)消費(fèi)模式,等等。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)資料庫研究不僅僅是關(guān)于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)龐大資料的收集、整理,更是關(guān)于這種新生文學(xué)樣式各種表現(xiàn)的探討。

(二)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“內(nèi)部”關(guān)系及“內(nèi)部研究”問題域

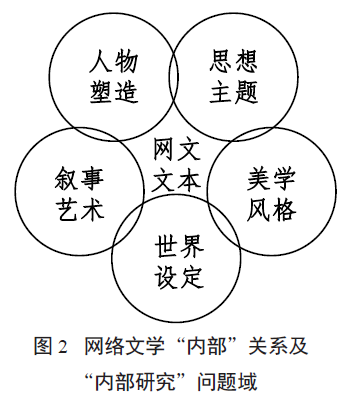

相對于外部關(guān)系和“外部研究”問題域,網(wǎng)文內(nèi)部關(guān)系和“內(nèi)部研究”問題域集中于網(wǎng)文文本自身。中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)在進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展階段后,在體裁上主要指小說及其與影視、動(dòng)漫、游戲等相融合的復(fù)合符號(hào)性敘事文本。對于這類網(wǎng)文文本,其內(nèi)部關(guān)系和“內(nèi)部研究”問題域最突出表現(xiàn)在如下相互環(huán)套一起的五個(gè)方面,如圖2所示。

第一,世界設(shè)定。這里說的世界是不同于文學(xué)發(fā)生發(fā)展的社會(huì)歷史文化環(huán)境的那個(gè)外部世界,而是網(wǎng)文文本創(chuàng)設(shè)的內(nèi)部虛構(gòu)、虛擬、藝術(shù)化的內(nèi)部世界。從古老的神話故事開始,如古埃及神話、中國古代神話、古印度神話、古希臘神話、北歐神話等,直到后來的英雄史詩、傳奇故事、奇幻文學(xué)、科幻小說等,世界設(shè)定都是文學(xué)第一創(chuàng)造要素。中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)更是如此。在幻想類網(wǎng)文中,世界設(shè)定往往與東西方修仙文化、奇幻故事、科幻文學(xué)、怪恐文學(xué)、神魔文藝等具有密切淵源關(guān)系。在西方,如英國作家J.R. R. 托爾金《魔戒》系列作品中營造的“中土世界”,其他奇幻、科幻、童話、怪恐文學(xué)中的傳奇世界、吸血鬼世界、喪尸世界、異形世界、末日世界、恐怖世界,等等。在中國古代,如上古神話世界,《山海經(jīng)》中方位、山系、植物、礦物、奇花、異獸等構(gòu)成的神奇世界,《鏡花緣》中各種奇異國度,《西游記》《封神演義》中天庭、人間、妖界三個(gè)相互環(huán)繞的世界,《聊齋志異》中的閻羅世界、奇?zhèn)b世界、鬼狐世界,等等。這些文化、文藝世界構(gòu)成了修真世界、玄幻世界、練級(jí)世界、盜墓世界、奇?zhèn)b世界等幻想類網(wǎng)文世界設(shè)定的重要資源。概而言之,幻想類網(wǎng)文世界可以劃分為地理地域、種族風(fēng)物、能量體系、社會(huì)歷史文化環(huán)境等方面。在現(xiàn)實(shí)題材類網(wǎng)文中,世界設(shè)定主要集中在社會(huì)歷史文化環(huán)境上,一般也和傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)類似,但同時(shí)也出現(xiàn)了一些新形態(tài),如宮斗世界、重生世界、穿越世界、架空世界、耽美世界、同人世界等。網(wǎng)文世界設(shè)定,集中地體現(xiàn)著作者藝術(shù)想象力、創(chuàng)造力,自然也是對讀者直接提供體驗(yàn)的審美對象之一。同時(shí),它也為敘事藝術(shù)、人物塑造、思想主題、審美風(fēng)格奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。因此,我們把世界設(shè)定看作網(wǎng)文“內(nèi)部研究”第一大課題。

第二,敘事藝術(shù)。生活中的敘事就是講故事,文學(xué)敘事指通過一定的方式方法按照一定的次序講述一個(gè)虛構(gòu)或非虛構(gòu)的故事活動(dòng)過程。敘事是敘事類作品的基本方式,一部優(yōu)秀的敘事類作品主要就表現(xiàn)為講述了一個(gè)好故事,而如何講一個(gè)好故事指的就是敘事藝術(shù)問題。今天的中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)主要指的是網(wǎng)絡(luò)小說,顯然敘事藝術(shù)至關(guān)重要。走進(jìn)新奇的網(wǎng)文世界,讀者迫不及待地想要領(lǐng)略這里發(fā)生了一個(gè)什么故事。我們把故事情節(jié)看作網(wǎng)絡(luò)文學(xué)另一突出的魅力之源。敘事學(xué)的相關(guān)研究可以給我們提供關(guān)于把握網(wǎng)絡(luò)文學(xué)敘事藝術(shù)的一些啟發(fā)。比如普洛普對民間故事所做的表層結(jié)構(gòu)研究,列維-斯特勞斯的神話深層敘事結(jié)構(gòu)研究,格雷馬斯的敘事矩陣模型研究,巴特的作品敘事層次研究,熱奈特更專業(yè)化的敘述時(shí)序、敘事頻率、敘事語式、敘事調(diào)焦研究,等等。“敘事學(xué)的基本假設(shè)是,人們能夠把形形色色的藝術(shù)品當(dāng)作故事來闡釋,是因?yàn)殡[隱約約有一個(gè)共同的敘事模式。”中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)也存在著這樣的敘事模式。按敘事學(xué)的研究大致可以概括為:作為“英雄”的主角,要完成某個(gè)任務(wù)或使命,采取某種行動(dòng),行動(dòng)中遭遇“對手”的阻遏,主角“英雄”和“對手”之間要發(fā)生戰(zhàn)斗,在“幫助人”的幫助下,主角“英雄”取得勝利并最終完成使命,自己也在這個(gè)過程中獲得了成長。受超長篇和連載體影響,今天的網(wǎng)文文本一般故事發(fā)展都很宏闊,往往由一條故事線主導(dǎo),多重線索交織,但上述敘事模式基本存在。

第三,人物塑造。從敘事可以過渡到人物。人物是故事的主體,故事是由人物的行動(dòng)和結(jié)果組成的,而塑造深入人心的人物也是敘事活動(dòng)的重要任務(wù)。文學(xué)人物一般具有角色和“行動(dòng)元”(actant)的雙重性。從角色上說,人物是讀者重要的審美對象,成功的文學(xué)人物在性格、品質(zhì)、行為等方面或者體現(xiàn)著人的理想和希冀,或者能夠激起讀者厭惡、憎恨、嫌棄等的情感體驗(yàn),或者融合了各種更為多面的因素,給讀者帶來更為復(fù)雜的感受和回味。從行動(dòng)元上說,人物擔(dān)負(fù)著推動(dòng)情節(jié)發(fā)展的功能。“人物的功能在故事中是一個(gè)穩(wěn)定的、持續(xù)不變的因素……這些功能構(gòu)成了一個(gè)故事的基礎(chǔ)性的組成部分。”如上文所說的“英雄”“對手”“幫助人”等都是行動(dòng)元。格雷馬斯將行動(dòng)元分為“主體/客體”“發(fā)送者/接受者”“輔助者/反對者”三對六個(gè)類別,每個(gè)行動(dòng)元類別可以由不同角色承擔(dān),一個(gè)角色也可以承擔(dān)不同的行動(dòng)元功能。相對于傳統(tǒng)文學(xué),無論在角色塑造上還是在行動(dòng)元功能上,網(wǎng)文更強(qiáng)調(diào)以主角為中心。作為角色,主角身上承載著讀者關(guān)于財(cái)富、權(quán)力、情欲、超能、永生等各種愿望和理想,是讀者被帶入文學(xué)世界和獲得“爽感”的主要載體;作為行動(dòng)元,主角是搭建龐大人物關(guān)系群落的核心和關(guān)鍵點(diǎn),其行動(dòng)成為情節(jié)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑT诔L篇網(wǎng)文中,既有絕對的單一主角,也有不同人物形成的“主角團(tuán)”,如《九州縹緲錄》中呂歸塵、姬野、羽然形成的“少年主角團(tuán)”,《盜墓筆記》中吳邪、張起靈、王胖子形成的“鐵三角”等,這種設(shè)置無疑是對主角塑造的推進(jìn)。圍繞主角周圍的有各種配角,優(yōu)秀網(wǎng)文中這些配角一般也有鮮明個(gè)性,更為突出的則是不同配角的行動(dòng)元功能。它們是主角獲得成功道路上的絆腳石、助推者,或者是發(fā)生情感糾葛和欲望投射的對象,其功能無外乎是帶來故事情節(jié)的曲折、豐富主角的經(jīng)歷、突出主角的性格等。網(wǎng)文人物塑造研究的任務(wù),主要就是對主角和主角周圍的其他人物在角色性格、人生道路和行動(dòng)元功能做出客觀分析,并結(jié)合思想主題和敘事藝術(shù)予以合理評價(jià)。

第四,思想主題。世界設(shè)定、敘事藝術(shù)和人物塑造的向前推進(jìn),自然會(huì)走向思想主題。簡單地說,思想主題不過是文本的深層意蘊(yùn)。作為人類的精神文化產(chǎn)品,文學(xué)文本中總要蘊(yùn)含著一定的情感、欲望指向,表達(dá)著對宇宙人生的理解、看法以及感悟、體悟等內(nèi)容。這些內(nèi)容主題一般會(huì)圍繞人與自然、群體與群體、個(gè)體與群體、自我與他人、自我與自我等關(guān)系展開,具體還可以分為欲望指向?qū)樱次谋局刑N(yùn)含的人類最基本甚至最原始的關(guān)于權(quán)力、財(cái)富、長生、超能、性等方面的欲望或欲念;情感所指層,即創(chuàng)作者投入文本中并為讀者感受到的情感內(nèi)容、情感生活,這是文學(xué)本身內(nèi)在價(jià)值的重要方面,具有特殊的感染力和沖擊力;思想觀念層,即有關(guān)自然、社會(huì)、現(xiàn)實(shí)、歷史、人生、人性等的認(rèn)知和思考;精神價(jià)值或“形而上特質(zhì)”層,指蘊(yùn)涵在文本最深層處的對人類具有普遍意義的真(假)、善(惡)、美(丑)、仁、義、自由、博愛、正義、虛無等各種正負(fù)價(jià)值指向或精神結(jié)構(gòu)原型的追求和探索。傳統(tǒng)精英文學(xué)或純文學(xué)往往以對如上各層次內(nèi)容的質(zhì)疑、批判、反思、追問、探索見長。相對而言,傳統(tǒng)通俗文學(xué)更多著力于對前兩個(gè)層次內(nèi)容的展現(xiàn),并視情況不同而接近或走向后兩個(gè)層次,因此也容易貼近大眾接受心理。對于一般網(wǎng)文而言,更接近傳統(tǒng)通俗文學(xué)的做法。不過,在此方面中國網(wǎng)文中的一些優(yōu)秀文本越來越體現(xiàn)出對傳統(tǒng)通俗文學(xué)的超越和努力超越的一面,試圖在對前兩個(gè)層次內(nèi)容的展現(xiàn)和對第三個(gè)層次內(nèi)容的思索以及對最后一個(gè)層次內(nèi)容的追求方面予以結(jié)合。幻想類網(wǎng)文往往以主角成長為依托,展現(xiàn)其打怪升級(jí)、修煉晉級(jí)、尋寶探險(xiǎn)、人生逆襲等歷程,其背后則涉及各種人生價(jià)值考量和追求。現(xiàn)實(shí)題材類網(wǎng)文既有對社會(huì)歷史宏大主題的直接關(guān)注,也有虛化現(xiàn)實(shí)背景,展現(xiàn)職場、商戰(zhàn)、都市、鄉(xiāng)村、校園、軍旅、黑道、刑偵等各種題材中的生活,并在展現(xiàn)之余表達(dá)對人生、人性、歷史、社會(huì)、家庭、婚戀等問題的相關(guān)思考乃至對各種正負(fù)價(jià)值問題的追問等。研討這些內(nèi)容自然構(gòu)成了網(wǎng)文內(nèi)部研究的重要問題域。

第五,美學(xué)風(fēng)格。美學(xué)風(fēng)格應(yīng)該是網(wǎng)文內(nèi)部研究中處于“收口”位置的環(huán)節(jié)。一般認(rèn)為,美學(xué)風(fēng)格是文藝家和作品藝術(shù)創(chuàng)造性的集中體現(xiàn),它的形成來自語言形式、作家個(gè)性、創(chuàng)作題材、時(shí)代風(fēng)貌、文化傳統(tǒng)等方方面面,是這些要素的集中化。傳統(tǒng)時(shí)代強(qiáng)調(diào)美學(xué)風(fēng)格主要來自于作家創(chuàng)作的獨(dú)特性、創(chuàng)造性。這與書寫—印刷語境中建構(gòu)起來的現(xiàn)代性對個(gè)體、獨(dú)創(chuàng)精神的建構(gòu)有著內(nèi)在關(guān)系。西方20世紀(jì)中葉后,精英主義的個(gè)性化風(fēng)格遭遇到了挑戰(zhàn),同時(shí)現(xiàn)代文藝積累到了一定程度,在風(fēng)格上也不斷趨同,實(shí)際上也形成了對個(gè)性化風(fēng)格的消解。對此,阿多諾曾感嘆:“最近的發(fā)展結(jié)果傾向于某種精品佳作的趨同現(xiàn)象(convergence)。學(xué)院派史學(xué)家們所謂的‘個(gè)人風(fēng)格’已自行絕跡,因?yàn)樗鼛缀趺獠涣艘c單個(gè)作品的內(nèi)在的法則似的東西發(fā)生抵觸。在另一方面,對風(fēng)格的徹底否定也是勉強(qiáng)稱得上的一種風(fēng)格。”對于中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)而言,明顯存在著類似的“趨同”現(xiàn)象,同樣也是對書寫—印刷語境中現(xiàn)代性精英文學(xué)所追求的獨(dú)創(chuàng)性風(fēng)格的某種解構(gòu)。但就像阿多諾說的,對于這種風(fēng)格的否定也許也恰恰是另一種風(fēng)格。在具體方面,艾倫·柯比曾經(jīng)提出過一種“數(shù)字現(xiàn)代主義”(digimodernism)美學(xué)風(fēng)格,具體可展開為四個(gè)方面:文化的幼稚化(infantilizing)傾向,即突出不成熟的兒童生活經(jīng)驗(yàn);凸顯表面真實(shí)(apparently real),即著力表現(xiàn)那些擺在眼前的不加過濾和反思的事物;一本正經(jīng)(earnestness)的主體態(tài)度,即對事物表象的一種非反諷的去政治化、去社會(huì)化的兒童式態(tài)度;回環(huán)重復(fù)敘事(endless narrative),即普遍采取彼此相似而又相互重合的敘事形式。只要稍加對照就不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)前中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中,這種美學(xué)風(fēng)格是普遍存在的。當(dāng)然,對于一些優(yōu)秀文本而言,也體現(xiàn)著某種突圍趨向。而無論是“數(shù)字現(xiàn)代主義”風(fēng)格的體現(xiàn),還是對其突破,都具體落實(shí)在世界設(shè)定、敘事藝術(shù)、人物塑造、思想主題等方面,都是這些方面的集中展現(xiàn)。

綜合起來看,網(wǎng)文內(nèi)部的主要五大領(lǐng)域及其關(guān)系可以被概括為一個(gè)基本的一般模式:創(chuàng)設(shè)一個(gè)神奇的或藝術(shù)化的文學(xué)世界;以這個(gè)世界為物質(zhì)依托,以相應(yīng)的敘事方式講述一個(gè)情節(jié)起伏、引人入勝的故事;這個(gè)故事以主角行動(dòng)為中心,在其他配角和功能性人物的陪襯助推下,實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),獲得成長或成為人生贏家;通過主角人生經(jīng)歷和不平常命運(yùn)糾葛,書寫人的愛欲情仇,展現(xiàn)世代更迭或時(shí)代風(fēng)云,表達(dá)對世界、人生、人性等的理解及對各種精神價(jià)值的追尋;最后是上述所有方面集中為某種美學(xué)風(fēng)格,使讀者獲得“爽感”及其他體驗(yàn)。

(三)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)整體關(guān)系和“內(nèi)外綜合”研究問題域

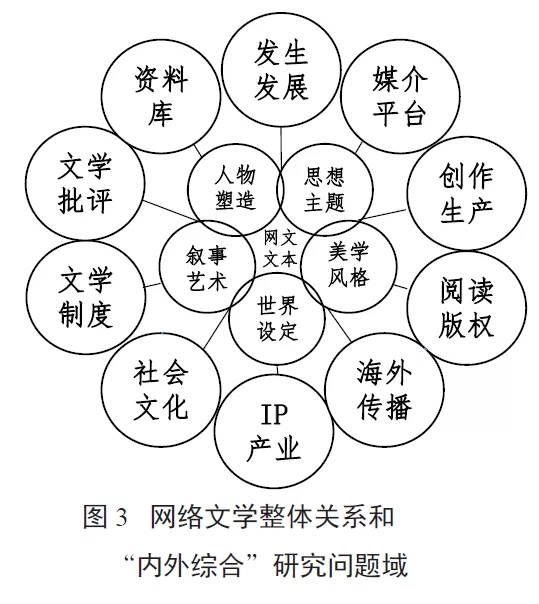

在分別闡述了中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)內(nèi)、外關(guān)系和“內(nèi)部研究”、“外部研究”問題域后,我們需要把兩者結(jié)合起來,從而得到一個(gè)由內(nèi)部五個(gè)方面和外部十個(gè)方面聯(lián)結(jié)在一起的“雙環(huán)套嵌”結(jié)構(gòu),它構(gòu)成了網(wǎng)文主要的整體關(guān)系和“內(nèi)外綜合”研究的主要問題域,如圖3所示。

這樣,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的內(nèi)、外領(lǐng)域和“內(nèi)部研究”、“外部研究”的關(guān)系也就一目了然了。韋勒克、沃倫在將文學(xué)研究劃分為“文學(xué)的外部研究”和“文學(xué)的內(nèi)部研究”后說:“文學(xué)研究的合情合理的出發(fā)點(diǎn)是解釋和分析作品本身。無論怎么說,畢竟只有作品能夠判斷我們對作家的生平、社會(huì)環(huán)境及其文學(xué)創(chuàng)作的全過程所產(chǎn)生的興趣是否正確。然而,奇怪的是,過去的文學(xué)史卻過分地關(guān)注文學(xué)的背景,對于作品本身的分析極不重視,反而把大量的精力消耗在對環(huán)境及背景的研究上。……文學(xué)研究的當(dāng)務(wù)之急是集中精力去分析研究實(shí)際的作品。”對當(dāng)前的中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究而言,這一發(fā)表于20世紀(jì)中葉且針對書寫—印刷文學(xué)而言的觀點(diǎn),既切中肯綮,又振聾發(fā)聵。首先,無論是“外部研究”還是“內(nèi)部研究”,都是網(wǎng)文研究中不可或缺的,這也是我們倡導(dǎo)的“內(nèi)外綜合”的專業(yè)化研究的題中之意。不過,相對于網(wǎng)文“外部研究”,中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究“合情合理的出發(fā)點(diǎn)”還應(yīng)該是“解釋和分析作品本身”。因?yàn)椋瑥淖髌罚ㄎ谋荆┏霭l(fā)才能更好地判斷我們對網(wǎng)文發(fā)生發(fā)展、媒介平臺(tái)、創(chuàng)作生產(chǎn)、閱讀版權(quán)、海外傳播、IP產(chǎn)業(yè)、社會(huì)文化、文學(xué)制度、文學(xué)批評、資料庫等“所產(chǎn)生的興趣是否正確”。如上所述,作品(文本)仍是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)活動(dòng)的中心,作品(文本)的內(nèi)部關(guān)系仍是中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)活動(dòng)中的現(xiàn)實(shí)存在。因此,致力于作品(文本)分析的“內(nèi)部研究”應(yīng)該處于網(wǎng)文整體研究或“內(nèi)外綜合”研究的核心地位,“外部研究”則需要建立在“內(nèi)部研究”基礎(chǔ)上。可以設(shè)想一下,如果回避網(wǎng)文文本自身研究這個(gè)核心,直接探討那些外部問題,越俎代庖、偷梁換柱、盲人摸象等現(xiàn)象難免發(fā)生,那樣的“外部研究”就成為了一種隨時(shí)可能坍塌的“空心化”研究。要改變中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究中“對于作品本身的分析極其不重視”和“內(nèi)部研究”“外部研究”非常不平衡的現(xiàn)狀,當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該是加強(qiáng)和夯實(shí)“內(nèi)部研究”,以推動(dòng)網(wǎng)文研究健康發(fā)展。

三、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“內(nèi)部研究”實(shí)踐方式及階段性成果

從上述基本認(rèn)識(shí)出發(fā),我們倡導(dǎo)在高校和科研院所開展以“教—研融合”與“合作式批評”方式進(jìn)行的網(wǎng)文“內(nèi)部研究”。

“教—研融合”與“合作式批評”方式,是針對來自書寫—印刷文化背景下的個(gè)體批評家或研究主體,與網(wǎng)文隔閡、無法應(yīng)對龐大網(wǎng)文對象和超長網(wǎng)文文本等現(xiàn)實(shí)提出來的。具體做法是,在大學(xué)本科生、研究生中遴選若干網(wǎng)文“圈內(nèi)人”,他們或者是有多年跟讀經(jīng)驗(yàn)的“追文族”,或者是網(wǎng)文寫作者(甚至簽約作者),形成讀者批評主體群。然后,組建由學(xué)院派理論家和批評家為主持人、由讀者批評主體群為成員的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研討班,將教學(xué)和科研融合在一起。這樣,在研究主體上就解決了:(1)當(dāng)前的學(xué)院派理論家、批評家學(xué)術(shù)背景與網(wǎng)文的天然隔閡問題;(2)個(gè)體研究者難以應(yīng)對龐大研究對象和超長篇文本問題;(3)作為網(wǎng)絡(luò)“原住民”的讀者批評主體缺乏理論素養(yǎng)難以形成專業(yè)化批評問題。在具體研究中,需實(shí)施扎實(shí)而富有成效的“合作式批評”。第一步,讀者批評主體分小組并按照世界設(shè)定、敘事藝術(shù)、人物塑造、主題思想、美學(xué)風(fēng)格的大致框架(不完全局限于這個(gè)框架),合作寫出所選定網(wǎng)文名作細(xì)評初稿;第二步,全體成員閱讀小組提交的細(xì)評初稿;第三步,全體成員課堂研討(多次);第四步,小組成員根據(jù)研討意見修改完善批評文本(多次);第五步,學(xué)院派理論家、批評家(從研討課主持人擴(kuò)展到業(yè)界專家)以“定稿人”身份與作為“撰稿人”的小組成員共同合作生產(chǎn)出最終批評文本。

正是以這種方式,杭州師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究團(tuán)隊(duì)挑選出了網(wǎng)文名作八部(第一批),初步完成了第一季的中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)名作細(xì)評工作。此階段性成果基本觀點(diǎn)和主要內(nèi)容如下。

異托邦語境下的人性書寫與審美倫理——《二零一三》(非天夜翔)細(xì)評。作為“軟科幻”與網(wǎng)絡(luò)文學(xué)融合的一次勇敢嘗試,《二零一三》拓寬了“末日”小說的整體視域。小說以現(xiàn)實(shí)社會(huì)為基礎(chǔ),通過營造異托邦、異環(huán)境、異起源三重交互作用的另類空間,對人類群體及其整體文化、存在狀態(tài)進(jìn)行了集中抽象和壓縮,展現(xiàn)出充滿矛盾與張力的“末日世界”。在敘事藝術(shù)方面,小說以人類對抗喪尸病毒、保衛(wèi)地球作為主線,通過張弛有度的節(jié)奏安排、戲劇化的情節(jié)鋪展、視角互補(bǔ)的敘事策略,從廣度和深度上強(qiáng)化了“恐怖喜劇”所能夠呈現(xiàn)出的“痛感”與“快感”,并以此消解了故事的殘酷性,使小說的主要焦點(diǎn)從恐怖題材的整體外觀,深入到人性至善的內(nèi)核。在人物塑造上,小說在充滿男性氣質(zhì)的文本構(gòu)建中,通過“父權(quán)規(guī)訓(xùn)”及其反抗機(jī)制構(gòu)筑倫理話語,借助虛擬情境實(shí)現(xiàn)了“邊緣”對“主流”、“子輩”對“父輩”的權(quán)力規(guī)訓(xùn)的“革命”,并在女性形象缺失和“母親”角色缺位的狀態(tài)下,構(gòu)筑出一幅完整而又復(fù)雜多樣的人物關(guān)系圖譜。作為“女性向”創(chuàng)作實(shí)踐的重要體現(xiàn),小說對于多重人物關(guān)系進(jìn)行了集中處理,并在人物群像塑造等方面展開了較為深入的探討。在思想主題上,小說以“性善論”為思想基調(diào),表達(dá)了正義、善良等道德力量對人的生命關(guān)懷,在陰郁壓抑的末世敘事中彰顯出充滿慰藉的人道情懷。雖然小說是在描寫“廢土”與“末世”,卻有意回避了災(zāi)難面前的人性扭曲與道德淪喪,并著重刻畫人類自救以及彼此扶助的情節(jié),甚至表達(dá)出末日環(huán)境下“美善一體”的生存哲學(xué)觀念,平面化中飽含深度,以此展現(xiàn)災(zāi)難文學(xué)敘事的人性溫度與末世倫理的正義性。在美學(xué)風(fēng)格和審美接受上,小說以其有別于其他耽美作品的感情聚焦模式,將視野拓展到宏大的社會(huì)話語體系中,從而呈現(xiàn)出“宏審美”的整體外觀,并實(shí)現(xiàn)了欲望書寫下的審美超越。

追尋天才本心的時(shí)空旅行——《天才基本法》(長洱)細(xì)評。《天才基本法》體現(xiàn)出濃重的自然科學(xué)氣息,在文本中構(gòu)置了兩個(gè)相互平行的時(shí)空,以物理公式E = mc2和隱性的“信念系統(tǒng)”作為兩個(gè)世界產(chǎn)生交集的條件,建立了一個(gè)可以讓主人公反復(fù)穿梭于兩個(gè)世界的隧道式穿越機(jī)制。小說通過“以輕寫重”的語言風(fēng)格和溫暖理想的敘事氛圍,生成出一種輕快柔和的敘事基調(diào)。以此為基礎(chǔ),小說巧妙地使用了主人公雙重視角轉(zhuǎn)化和“世界線”收束后的平行蒙太奇敘事手法。主角林朝夕以全知視角進(jìn)行內(nèi)省和外察,通過有限視角尋找自我,也留給了讀者更多的空間和懸念。而“世界線”收束后的平行蒙太奇將兩個(gè)“平行世界”綜合成一個(gè)有機(jī)的整體。《天才基本法》的人物塑造反一般網(wǎng)絡(luò)小說的“主角定律”而行之,以三角架構(gòu)的“主角團(tuán)”代替唯一主角,通過多主角之間的互動(dòng)展現(xiàn)人物形象。同時(shí),有意弱化人物善惡對立的界限,在塑造豐滿主角團(tuán)形象的同時(shí),也突出了功能性人物本身的價(jià)值。此外,以主角團(tuán)為中心的三角向外散射、交錯(cuò)而形成了小說的人物關(guān)系網(wǎng)。在思想主題上,小說通過一個(gè)圍繞數(shù)學(xué)夢想展開的勵(lì)志人生故事,堅(jiān)守了“自我才是天才”的基本法則。與此同時(shí),小說對現(xiàn)實(shí)中的教育問題進(jìn)行了反思,肯定了“天才”的普遍性和潛在性,倡導(dǎo)培養(yǎng)具有個(gè)性自由的“天才”而非“人才”才是教育的最終目標(biāo)。小說的審美傾向主要由兩方面組成,即由“數(shù)學(xué)文學(xué)化”所帶來的知識(shí)密集的閱讀享受和將“雞湯小說”轉(zhuǎn)化為反思性勵(lì)志小說所產(chǎn)生的審美增值體驗(yàn)。前者通過時(shí)空角度重新解讀數(shù)學(xué),運(yùn)用知識(shí)密集的藝術(shù)手法建構(gòu)系統(tǒng)化和多層次的審美意趣;后者不再拘泥于營造雞湯文閱讀后的治愈感受,而是通過理性和邏輯,期待幫助讀者完成對生活的積極介入。

極幻即極真:地下世界的民間想象與文化邏輯——《盜墓筆記》(南派三叔)細(xì)評。作為“盜墓文”的高峰之作,《盜墓筆記》開創(chuàng)性地建構(gòu)出一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界相似、與奇幻世界有別的“盜墓世界”。這個(gè)世界大致可以分為地上和地下兩個(gè)部分,地上世界在與現(xiàn)實(shí)“同構(gòu)”的基礎(chǔ)上,加入了江湖幫派的元素和由地下世界衍生而來的“非人”生物,主要作為主人公休息之所和激發(fā)“換地圖”契機(jī)的功能性場所。地下世界則指向盜墓活動(dòng)的發(fā)生地,在某種程度上,這個(gè)以墓穴為主的地下世界可以被看作是一個(gè)借墓穴為形,內(nèi)里卻充滿神奇生物和機(jī)關(guān)的“異世界”。地下世界成為小說對“盜墓”想象的一個(gè)主要來源,其神秘色彩不僅來自于神奇生物和機(jī)關(guān)的想象,更來源于作者對懸疑敘事技巧的運(yùn)用與創(chuàng)新。盜墓故事的險(xiǎn)象環(huán)生不僅得益于奇幻的世界設(shè)定,對傳統(tǒng)懸疑敘事手法的突破與創(chuàng)新同樣讓盜墓的故事性得到極致的體現(xiàn)。小說采用了常見的多維敘事套層以及敘事套層之間的鑲嵌手法,來保證故事達(dá)到一種懸而未決的效果,而盜墓故事的獨(dú)特性在于這種鑲嵌并非簡單的套層疊加。小說采取破碎和重新拼接的方式,讓一個(gè)完整的故事分散在各個(gè)墓穴之中,以人物活動(dòng)為“線”,串起散落在各處的情節(jié)碎片。多版本的敘事使故事呈現(xiàn)出一種不確定的姿態(tài),故事情節(jié)的破碎則讓本就處于不確定狀態(tài)的敘事蒙上撲朔迷離的色彩,對情節(jié)碎片的重新拼接同樣加強(qiáng)了敘事的不穩(wěn)定性和神秘性。在拼接過程中,小說的敘述出現(xiàn)了補(bǔ)充、矛盾甚至突轉(zhuǎn)顛覆,在這些未置可否的敘述背后是讀者對文本進(jìn)行二次創(chuàng)作的強(qiáng)烈愿望。除此之外,盜墓故事是對普羅普的民間故事敘述模式的繼承與創(chuàng)新,不斷重復(fù)的“出走—回歸”模式背后是對傳統(tǒng)英雄形象和“大團(tuán)圓”結(jié)局模式的突破。《盜墓筆記》的“鐵三角”人物組合內(nèi)蘊(yùn)了作者對人性本真的探索,陽光、善良、終失天真的吳邪,強(qiáng)大、寡言、孤身背負(fù)重大使命的張起靈,瀟灑、世故、睿智通透的王胖子,“鐵三角”的背后是作者對傳統(tǒng)結(jié)義文化的重新審視。小說還塑造出了生動(dòng)的人物群像。盡管這些人物功能化和類型化的痕跡過于明顯,但是他們同樣給讀者留下了深刻的印象。作者以“小傳統(tǒng)”的民間故事為我們重現(xiàn)了民間敘事立場。在主角不斷的探險(xiǎn)行動(dòng)中,讀者可以感受到一種以情義消解單純欲望書寫的人文情懷。在地上、地下的雙重世界中,找尋一種人與人之間真摯的情義,一種生死不棄的精神,這是對欲望橫流的現(xiàn)實(shí)中人與人之間孤獨(dú)與冷漠現(xiàn)狀的一種理想關(guān)懷。

游戲與人生:虛擬與現(xiàn)實(shí)的交織——《全職高手》(蝴蝶藍(lán))細(xì)評。《全職高手》屬于電子競技類的網(wǎng)游小說,在行文中體現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)與虛擬的聯(lián)結(jié)。整個(gè)故事的世界框架呈現(xiàn)出雙重性,一方面是對于小說主人公們現(xiàn)實(shí)生活的描寫,另一方面是依托這種現(xiàn)實(shí)創(chuàng)造的新型虛擬游戲空間。它圍繞網(wǎng)絡(luò)游戲展開故事情節(jié),強(qiáng)調(diào)游戲在小說文本中的優(yōu)先地位。但有別于依照真實(shí)網(wǎng)絡(luò)游戲主線情節(jié)改編或全部取材現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容的其他網(wǎng)游小說,它所建造的游戲世界借鑒了現(xiàn)實(shí)游戲的核心概念和玩法,同時(shí)加入了作者改造的全新設(shè)定。通過天馬行空的想象,對游戲的戰(zhàn)斗模式和操作技巧展開超現(xiàn)實(shí)描述,最終形成了完整的“榮耀”游戲體系,構(gòu)建了一個(gè)獨(dú)特的“榮耀”世界。在敘事藝術(shù)上,《全職高手》突破了一般的類型化寫作。一方面,故事情節(jié)圍繞主角實(shí)現(xiàn)愿望的歷程展開,通過讀者的心理投射帶來快感體驗(yàn),從而吸引讀者灌注更多的情感。但是與大多數(shù)類型網(wǎng)文不同的是,主角葉修所追求的并非權(quán)力、財(cái)富或愛情,而是獲得“榮耀”本身。另一方面,它展現(xiàn)了網(wǎng)文類型化寫作套路以外的敘事藝術(shù)。作品以三條“世界線”之間的切換來把控?cái)⑹鹿?jié)奏;繼承和發(fā)展了口傳文學(xué)的敘事方式;在敘述語言中體現(xiàn)了作者一貫堅(jiān)持的平實(shí)自然、輕松詼諧的語言風(fēng)格。在人物塑造上,該作也具有一定的藝術(shù)性和創(chuàng)新性。游戲內(nèi),小說主角葉修實(shí)力強(qiáng)大,對游戲始終擁有最本真的熱愛;游戲外,他從容、淡然,有著優(yōu)良的教養(yǎng)與卓越的情商。在完美主角之外,作者還通過人物關(guān)系的交叉組合與流動(dòng)變換來突出配角形象,并巧妙地將主配角之間的功能進(jìn)行轉(zhuǎn)移,這使得人物形象更加符合邏輯且鮮明生動(dòng)。在思想主題上,小說在呈現(xiàn)競爭所帶來快感的同時(shí),并沒有過多強(qiáng)調(diào)利益的重要性,而是將關(guān)注點(diǎn)放在了各種角色所體現(xiàn)出的人性亮點(diǎn)上。它吸取了許多源自現(xiàn)實(shí)生活的游戲、體育比賽等方面的元素,充分展現(xiàn)了一種特殊的電子競技精神,正面肯定了以游戲?yàn)槁殬I(yè)并為之奮斗的人生選擇。小說不僅在文學(xué)世界中的選手之間傳承了游戲技術(shù)、知識(shí)、熱忱和競技精神,也通過網(wǎng)絡(luò)這種媒介跨越次元傳遞給了讀者。在這份被傳承的電競精神中表達(dá)著一種關(guān)于游戲與人生的審美理想,即從游戲人生到人生游戲。小說充分展示了人們在選擇自己娛樂方式的同時(shí),也將職業(yè)選擇視為當(dāng)代年輕人應(yīng)該擁有的權(quán)利。

時(shí)光重來:再回1979——《我的1979》(爭斤論兩花花帽)細(xì)評。在《我的1979》中,作者采用了一個(gè)區(qū)別于傳統(tǒng)小說的“雙重世界”設(shè)定,即“文本世界”與“歷史世界”;同時(shí),在“文本世界”中還嵌套著又一個(gè)“雙重世界”——“李和重生前的記憶世界”與“李和重生后的現(xiàn)實(shí)世界”。這樣的雙重世界設(shè)定推動(dòng)了中國當(dāng)代文學(xué)改革書寫的多樣化。它以富于彈性的時(shí)空、反思與親歷同步的視角,為理解改革開放以來中國社會(huì)的發(fā)展提供了新的思想切入點(diǎn)。在這個(gè)過程中,讀者與主人公一起帶著歷史記憶,再次經(jīng)歷了改革開放的歷史進(jìn)程。小說的敘事藝術(shù)既在一定程度上契合了經(jīng)典小說的特征,又結(jié)合了網(wǎng)絡(luò)類型小說元素,并力求有所突破。在敘事時(shí)空上,立足于主人公李和“重生”產(chǎn)生的“蝴蝶效應(yīng)”,通過別樣的“預(yù)敘”“倒敘”進(jìn)一步發(fā)展了熱奈特的“故事時(shí)間”與“敘事時(shí)間”,延展并拓寬了小說敘事時(shí)空的維度;在敘事模式上,相較于同類型改革開放的傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義小說,該作一定程度上消解了“嚴(yán)肅性”,也擴(kuò)大了其消費(fèi)功能。小說以李和為主角,以描寫其不斷變換的社會(huì)身份為主線,串聯(lián)起許多有血有肉的人物。這些人物以主人公李和為中心,包含主人公周邊的家人、同輩女性和合作者。這些配角不僅從不同側(cè)面襯托主人公,使其形象更加鮮明、立體,而且通過自己的行為帶動(dòng)或影響主人公的行動(dòng),從正反兩面烘托主人公形象,也推動(dòng)了故事情節(jié)發(fā)展和小說主題的凸顯。《我的1979》在以濃厚的男權(quán)色彩迎合男性讀者心理的背后,蘊(yùn)含著一種深厚的時(shí)代感與歷史感。而這兩個(gè)方面又揉進(jìn)了“情懷”因素,為讀者的“爽感”加持。作者通過“主角自我化”的接受體驗(yàn)、彌補(bǔ)缺憾與重拾美好以及參與審視歷史的沖動(dòng),使讀者產(chǎn)生了積極的代入感。這種別樣的話語體系進(jìn)一步消解了宏大歷史對個(gè)體的話語壓迫,使讀者在審視與反思中獲得精神“升華”,“補(bǔ)償”心理缺憾。

權(quán)謀斗爭中的人性與文化——《瑯琊榜》(海宴)細(xì)評。《瑯琊榜》是一部架空歷史小說,其世界設(shè)定對應(yīng)于魏晉南北朝時(shí)期的梁朝。小說以太子、譽(yù)王、靖王為首的“奪嫡”政治斗爭為主體,朝臣、后宮、江湖等各方勢力紛紛被卷入其中,構(gòu)成了一個(gè)波云詭譎的政治空間。從外部環(huán)境來看,這是一個(gè)諸國并立、政權(quán)割據(jù)的時(shí)代;從梁國內(nèi)部來看,小說在中央官制、軍事力量、情報(bào)組織等方面設(shè)置了勢力均衡的版圖;從江湖背景來看,江左盟、瑯琊閣、天泉山莊、秦般若掌控下的紅袖招等勢力相互抗衡。小說的這種世界設(shè)定為沖突的設(shè)置和情節(jié)的充分展開提供了廣闊空間。“懸念結(jié)構(gòu)”的設(shè)置使《瑯琊榜》呈現(xiàn)出引人入勝的藝術(shù)效果。小說運(yùn)用了大量的伏筆、突轉(zhuǎn)、照應(yīng)來制造情節(jié)沖突,推動(dòng)故事主線的發(fā)展。小說通過“廟堂”與“江湖”、“私仇”與“公仇”等情節(jié)因素,營造出了一種特殊的敘事張力。一方面,通過隱居幕后的溫情江湖和人心叵測的冰冷廟堂的二元辯證法,構(gòu)建起了情節(jié)和情感方面的張力;另一方面,梅長蘇的復(fù)仇實(shí)則超越了個(gè)人私怨,代表著個(gè)人化義理對社會(huì)化公理、原始的公平正義對既定的秩序法理規(guī)范的挑戰(zhàn),由此構(gòu)成了小說在主題方面的張力。廟堂和江湖兩種文化元素也營造出了傳統(tǒng)士人在進(jìn)退出入等價(jià)值取向上的抉擇困境,主人公梅長蘇則成為了超越這種困境的理想士人形象。小說人物的性格發(fā)展,最終歸結(jié)于人性主題。無論是什么身份,個(gè)體人生總是逃不脫命運(yùn)的枷鎖,總是在權(quán)利關(guān)系的漩渦中掙扎,總是在人性的光照與黑暗中浮沉。充滿濃厚悲劇意味與人性光輝的梅長蘇,在苦難中實(shí)現(xiàn)了自我涅槃,而作為“對手”的梁帝、謝玉等卻在權(quán)力的漩渦中迷失了自我。小說對女性人物的塑造也不乏精彩之處,并以此揭示出女性在男權(quán)社會(huì)的艱難處境與悲劇命運(yùn)。小說通過主角梅長蘇對復(fù)仇立場的選擇展現(xiàn)了家國情懷這一宏大主題。梅長蘇身負(fù)家仇國恨,但他并未用血腥屠殺方式去復(fù)仇,而是將“輔佐明君”、兼濟(jì)天下與個(gè)人復(fù)仇結(jié)合在了一起。

歷史、穿越、言情中的女性悲劇——《步步驚心》(桐華)細(xì)評。作為穿越小說的典范,《步步驚心》不僅對宏大的歷史敘事進(jìn)行了解構(gòu),更是把歷史留白作為文學(xué)虛擬的廣闊空間,腦洞大開,想象大膽,構(gòu)思精巧。小說以言情敘事為外殼,在敘事方法上開拓出多種可能性,主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是敘事視角上顯性第一人稱敘述視角與隱性第三人稱敘述視角兼?zhèn)涞摹皟?nèi)聚焦”模式;二是敘述元素上,結(jié)合古代與現(xiàn)代兩個(gè)敘事時(shí)空,交織形成沖擊與矛盾的“情節(jié)與主人公愿望”雙向驅(qū)動(dòng)制。《步步驚心》塑造的人物眾多,但并不雜亂。男性角色因結(jié)黨奪嫡,形成各自對立又緊密聯(lián)系的三大陣營:太子黨、四阿哥黨和八阿哥黨。而這些來自不同黨派的男性角色卻不約而同地被穿越而來的若曦所吸引,構(gòu)成了“眾男一女”的情感關(guān)系模式。其他女性角色則圍繞若曦形成了豐富而復(fù)雜的人物形象群,展現(xiàn)著各自不同的魅力。然而特定的時(shí)代背景以及宮廷爾虞我詐的環(huán)境,使得這些優(yōu)秀的女性只能作為男人的附庸,最終走向悲劇結(jié)局,連若曦也不能幸免,這種命運(yùn)的必然性引人深思。《步步驚心》被譽(yù)為“清穿三座大山之一”,它不僅滿足了讀者對清朝康熙年間歷史的窺探欲,也通過女主人公穿越后經(jīng)歷的種種事件而獲得不同的審美體驗(yàn)。若曦對其他人命運(yùn)走向的可知和對自己命運(yùn)的無所知,不僅讓小說敘事形成了一種非常強(qiáng)烈的張力感,也給讀者帶來了不同的閱讀體驗(yàn)。若曦與四阿哥的戀愛悲劇令人唏噓,但在這悲劇之下掩藏著的卻是若曦孤獨(dú)而高尚的靈魂。她在與命運(yùn)的抗?fàn)幹猩A了自我,盡管以人生悲劇為結(jié)局,女性的獨(dú)立人格和價(jià)值尊嚴(yán)卻得到了高揚(yáng)。

永不缺席的正義——《默讀》(priest)細(xì)評。《默讀》主體由四個(gè)刑事案件和一個(gè)大結(jié)局構(gòu)成。它們相互交織,展現(xiàn)出不同人物的悲劇性命運(yùn)和復(fù)雜人性,建構(gòu)起龐大的故事網(wǎng)絡(luò)。《默讀》的敘事特色主要表現(xiàn)為“名著+案件”的敘事結(jié)構(gòu)。這種互文結(jié)構(gòu)貫穿在小說“徐而有法”的慢敘節(jié)奏之中,作者一方面用文本間的互文性與讀者原有的閱讀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行溝通,另一方面采用“慢引入”的敘事節(jié)奏,將細(xì)節(jié)與人物盡可能真實(shí)化、生活化。這樣獨(dú)特的敘事特色讓《默讀》“殺出重圍”,成為了2018年的現(xiàn)象級(jí)作品。小說涉及70多個(gè)人物,人物和人物之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。作者利用五部不同的名著經(jīng)典形象(《紅與黑》中的于連、《洛麗塔》中的亨伯特、《麥克白》中的麥克白、《群魔》中的韋爾霍文斯基、《基督山伯爵》中的唐泰斯)和主要角色的命運(yùn)相勾連,將他們放在不同的故事中,圍繞著同一個(gè)主題精心刻畫,塑造出一個(gè)個(gè)生動(dòng)鮮活的人物形象。《默讀》全文都在展現(xiàn)一個(gè)關(guān)于“創(chuàng)傷”的主題。無論是主角還是小人物,都有屬于他們自己的創(chuàng)傷。這些大大小小的創(chuàng)傷對他們的生理和心理都造成了影響。如何面對創(chuàng)傷,成了擺在現(xiàn)代社會(huì)中人性面前的一個(gè)重要課題。《默讀》對于創(chuàng)傷后的選擇是:引導(dǎo)人在創(chuàng)傷后成長。比起在受到傷害后成為一個(gè)施害者,更應(yīng)成長,以積極的姿態(tài)去反抗,去回歸自由,追求平等,找回失落的公正。作為一部現(xiàn)實(shí)題材的網(wǎng)絡(luò)小說,《默讀》兼具現(xiàn)代小說的時(shí)代性,同時(shí)也繼承了傳統(tǒng)文學(xué)反映現(xiàn)實(shí)的社會(huì)批判性。作品聚焦社會(huì)熱點(diǎn),揭露陰暗現(xiàn)實(shí),根本目的在于引導(dǎo)人們真正去關(guān)注社會(huì)弱勢群體,以正確的方式和無限的熱情去改變現(xiàn)實(shí),去承擔(dān)自己的社會(huì)責(zé)任,無畏于惡,不屈于惡,將善和正義作為永恒的價(jià)值追求。