陀思妥耶夫斯基逝世140周年:我描繪人的內(nèi)心的全部深度

1881年2月9日,遙遠的俄羅斯發(fā)生了一個小小的意外——一位作家的筆筒掉在了地上,滾到書桌下面。

當作家起身搬動書桌的時候,由于突然的用力過猛而導致血管破裂,飽受病痛困擾的作家永遠地倒在了這次意外之中,而書桌上還放著他未完成的遺作《卡拉馬佐夫兄弟》。

這位作家就是被稱為“人類靈魂的偉大的審問者”俄國文學巨匠——陀思妥耶夫斯基。

起身搬動書桌成為了他生前的最后一個動作。

陀思妥耶夫斯基生前非常喜歡自己書房的窗戶,因為通過這些窗戶可以眺望遠處的一座教堂。

他的公寓坐落在俄羅斯美麗的港口城市——沙皇俄國舊都之一的彼得堡。

如今,這座公寓被稱為“陀思妥耶夫斯基文學紀念博物館”,是他誕辰150周年之際(1971年11月12日)對外開放的。

博物館根據(jù)作家的妻子和朋友們的回憶,按照陀思妥耶夫斯基彌留之際的樣子重建。這里陳列著他的著作和生平事跡,開放半個世紀以來,已成為全世界陀迷的必游之地。

他的《罪與罰》、《白癡》、《卡拉馬佐夫兄弟》等一系列小說作品影響了后世無數(shù)作家。

比如他的頭號作家迷弟毛姆,就這么評價過陀思妥耶夫斯基這部未完成的遺作《卡拉馬佐夫兄弟》:

“這部巨著從頭到尾都能緊扣讀者的心弦。書里有極可怕的場景,但也有無可匹敵的美麗畫面。沒有一本小說能如此奇妙地描繪人類的崇高與丑惡,也沒有一本小說能以如此深沉的悲憫之情,如此巨大的力量,敘述人類靈魂可能承受的悲劇。”

這就是一個強者對另一個強者的彩虹屁嗎?

But!對于陀思妥耶夫斯基這樣高加索山脈上、波羅的海旁驕傲綻放的高嶺之花,一個強者怎么夠呢?

于是,一百多年以來,文學界與心理學界、物理學界,甚至是法學界和脫口秀界都為了他聯(lián)合起來了!

第一位是世界上最著名的心理學家、精神分析學派創(chuàng)始人弗洛伊德,他選擇了《卡拉馬佐夫兄弟》:

“《卡拉馬佐夫兄弟》是迄今為止最為壯麗的長篇小說,小說里關于「宗教大法官」的描寫是世界文學中的高峰之一,其價值之高是難以估量的。”

確認過眼神,都是喜歡“陀”的人

第二位是世界上最偉大的物理學家、你們的鄰家頑童與表情包常駐嘉賓愛因斯坦,也在41歲生日以后,寫了兩封信,給他的老朋友贊格爾,以及同樣是物理學家的埃倫費斯特瘋狂安利《卡拉馬佐夫兄弟》……兩封信里,愛因斯坦都用了同一句話:

“我太喜歡《卡拉馬佐夫兄弟》了。這是我上過手的最奇妙的書。”

真是妙到家了

第三位是“法外狂徒張三”的人間推手、警惕自己不要被榮譽沖昏頭腦的刑法老師羅翔,向網(wǎng)友推薦名著《罪與罰》時,他是這么介紹陀思妥耶夫斯基的:

“陀思妥耶夫斯基出生于1821年,他被認為是俄羅斯歷史上最偉大的作家之一,當然,在我的心目中,這個「之一」都是可以去掉的。如果說托爾斯泰代表了俄羅斯文學的廣度,那陀思妥耶夫斯基就代表俄羅斯文學的深度。”

第四位是上海作協(xié)新晉會員、在酗酒與戒酒之間反復橫跳的脫口秀演員、詩人李誕,他在最新出版的首部中篇小說《候場》里,除了扉頁引用了《卡拉馬佐夫兄弟》以外,《候場》正文里他還借小說主角“李誕”之口,為陀思妥耶夫斯基打抱不平:

“納博科夫?qū)ν铀纪滓蛩够脑u價很不友善,我討厭他。”

那么,問題來了,同樣是著名小說家的俄羅斯人納博科夫,對“陀老師”是怎么個不友善的呢?

我們來翻翻他給美國大學生上課時,寫的課堂講義《俄羅斯文學講稿》,其中關于陀思妥耶夫斯基的章節(jié),堪稱毒舌的典范:

“從藝術(shù)的永恒性和個人天才的角度來看。就這一點而言,陀思妥耶夫斯算不上一位偉大的作家,而是可謂相當平庸——他的作品雖不時閃現(xiàn)精彩的幽默,但更多的是一大片一大片陳詞濫調(diào)的荒原。”

不光自己說,納博科夫還拉上了獲得諾貝爾文學獎的首位俄國作家伊凡·蒲寧,一起吐槽陀思妥耶夫斯基,因為蒲寧說過:“(陀)張口閉口都是耶穌。”

但仔細觀察,我們會發(fā)現(xiàn)納博科夫并不否認陀思妥耶夫斯基的迷人之處,他說:

“陀思妥耶夫斯基是一位偉大的真理探求者,一位精神變態(tài)的天才;但他不是托爾斯泰、普希金和契訶夫那種意義上的偉大作家……與其說他是一位小說家,不如說是一位劇作家。”

按照納博科夫的說法——“俄羅斯的命運之神似乎選定了他(陀思妥耶夫斯基)成為俄國最偉大的劇作家,但他卻走錯了方向,寫起了小說。”

似乎是為了彌補這份遺憾,20世紀之后,無數(shù)現(xiàn)代戲劇大師開始改編陀思妥耶夫斯基的作品,比如我們熟悉的加繆,就改編過著名的《群魔》;開創(chuàng)了世界戲劇三大表演體系之一的布萊希特,在和本雅明的對談中,也曾表明自己深受《卡拉馬佐夫兄弟》的啟發(fā)。

更不用說如今歐洲無數(shù)的劇院了,我們中國觀眾,在疫情爆發(fā)以前,幾乎每年都能在烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)期間,看到來自歐洲的戲劇導演改編的陀思妥耶夫斯基作品。

而我們每一個讀者,也都有自己鐘愛的陀字號作品。

無論是知名度最高,讓木心感到絕望的靈魂審問之書《罪與罰》;還是蘇聯(lián)導演塔可夫斯基最想拍攝電影版,提出“美能拯救世界”的《白癡》;又或是村上春樹心中,文學理想的終極模板《卡拉馬佐夫兄弟》。

這些陀思妥耶夫斯基的書中,人物鮮活,情節(jié)繁復,故事好看,每本都很難用一兩句話來概括,比如評論家們曾試圖從各個方面來分析《卡拉馬佐夫兄弟》,說它講的是小人物父子與手足的故事,探索人心的奧秘,追問上帝是否存在,講述理智和情欲的掙扎,探討什么是邪惡……

但對于普通讀者來說,我們更關心的是小說里一個個具體人物,他們都有各自的局限和殘缺,像極了我們自己和身邊的人。

寫盡人性黑暗的陀思妥耶夫斯基,好像看透了人們的內(nèi)心,通過描寫一些讓大部分人能理解的方式,去探討人的靈魂,以至于同時代的讀者都把它當做“心理學家”來看。

對此,陀思妥耶夫斯基回應說:“不,我是高度意義上的現(xiàn)實主義者,我的意思是,我描繪人的內(nèi)心的全部深度。”

人,人的內(nèi)心就是陀思妥耶夫斯基興趣的絕對對象,一個人的內(nèi)心決定了他會踏上的命運。

這不僅僅是陀思妥耶夫斯基的思想理念,也是他創(chuàng)作的藝術(shù)原則。

俄羅斯著名思想家別爾嘉耶夫曾分析過陀思妥耶夫斯基作品的敘述結(jié)構(gòu),他指出:

“在陀思妥耶夫斯基的小說結(jié)構(gòu)中有一個巨大的中心。一切人和事都奔向這個中心人物,或這個中心人物奔向所有的人和事。這個人物是一個謎,所有的人都來揭開這個秘密。”

這個秘密就像潘多拉的魔盒,既危險又誘惑。

有讀者分析,很多人之所以抵抗這份誘惑,是出于一種“內(nèi)在傲慢”,他們看起來是不舍得把“高尚的自我”帶入小說里“瘋魔到無可救藥”的境界,實際上是害怕在陀思妥耶夫斯的筆下看到那個不堪而又脆弱的自己。

這樣的心態(tài),就好像毛姆在《作家筆記》里形容的,一個人面陀思妥耶夫斯基的那張臉時的心路歷程:

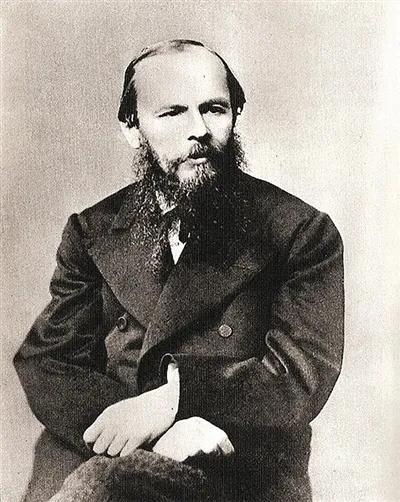

“他長著一對大招風耳,耳垂很厚實,一看就是感官主義者的耳朵。他的嘴巴也很性感,兇巴巴地板著個臉,卻又像是一個噘著嘴的傷心孩子。他的兩頰瘦削,太陽穴深陷進去。他留著絡腮胡和八字胡,都很長,臟兮兮、亂蓬蓬的;長頭發(fā)稀疏;額頭和臉頰上各有一大顆痣。那張臉上透著一種痛苦,一種可怕的東西,既讓你想轉(zhuǎn)身走開,又牢牢地吸引著你。他的相貌比他所有的作品都駭人。他看上去像是一個去過地獄的人,在那里看到的不是無止境的煎熬,而是卑鄙和矯飾。”

最后,毛姆放棄了所有的抵抗,他在陀思妥耶夫斯基的墓地前,又一次目睹了作家的臉,面對這尊半身雕像,他寫到:

“那是一張被滿腔熱情扭曲了的臉。那頭顱大得驚人,讓人情不自禁地覺得那就是一個世界,大得足夠容納他筆下那數(shù)不勝數(shù)的人物。”

像毛姆這樣為陀思妥耶夫斯基癡迷的讀者,一定很羨慕那些暫時沒有讀過的人,因為還有一整個神秘、洶涌、未知世界等待他們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。

正如大作家博爾赫斯在給西班牙語版《群魔》寫序時說的:

“發(fā)現(xiàn)陀思妥耶夫斯基就像發(fā)現(xiàn)愛情、發(fā)現(xiàn)大海那樣,是我們生活中一個值得紀念的日子。”

今年,2021年,既是陀思妥耶夫斯基逝世140周年,也是誕辰200周年。

應該也是我們重新發(fā)現(xiàn)陀思妥耶夫斯基,值得紀念的一年。