陶冶賴詩篇:詩人與造物

編者按:世間談論杜甫,多從家國情懷、人際關系、個人經(jīng)驗感受出發(fā),多少有些傳統(tǒng)。在商偉看來,偉大的詩人,敢于降鯨伏龍,有勇氣和膽識,也有宏大的創(chuàng)世想象,像杜甫這樣的創(chuàng)作,是與造物爭雄,在天地間陶鈞惠潤,因此才成其為世界級的偉大詩人。因此從“陶鈞手”的角度切入杜詩,既是另類杜甫的新意闡述,也呈現(xiàn)了杜甫在世界文學中的某種意義感。

提起杜甫的詩歌,我們自然會想到他的經(jīng)歷、人生體驗和至死不泯的入世情懷。這固然不錯,但杜甫的意義又不僅限于此。他還在天地造化的意義上來理解詩歌寫作,開啟了詩人造物的宏大想象。這是我們較少談論的另類杜甫,但有了這一面,才構成了完整的杜甫,成全了他的偉大。

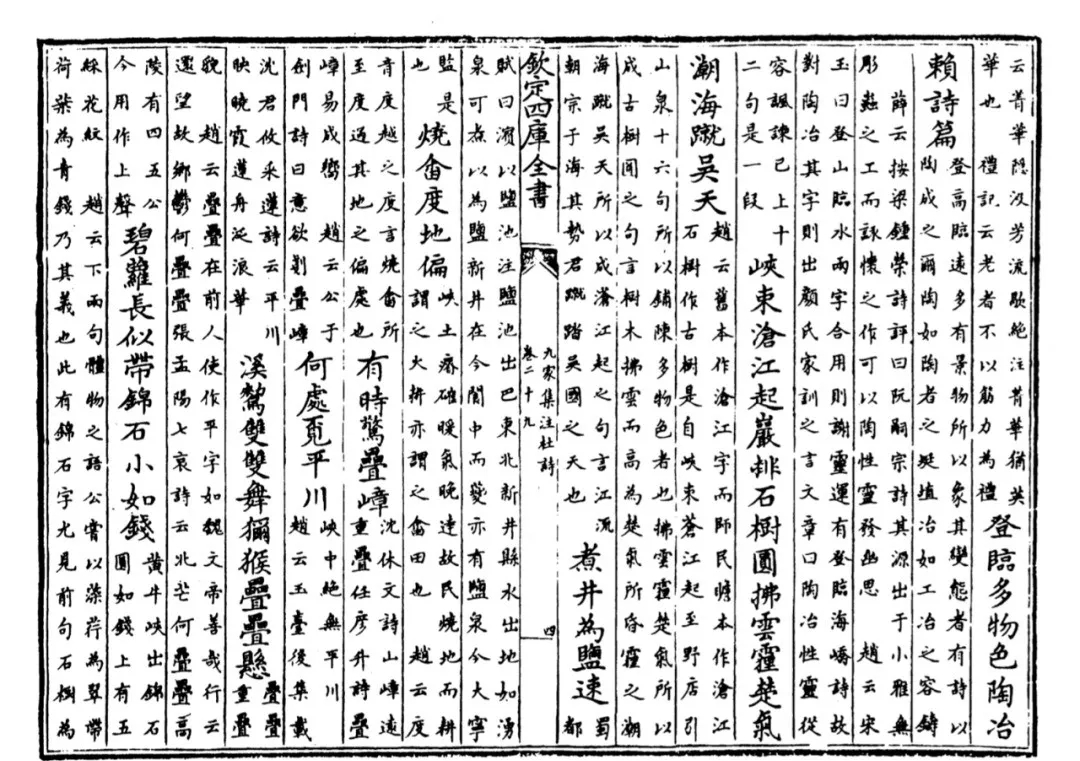

文淵閣四庫全書本《九家集注杜詩》卷二十九

偉大的詩人不僅需要有細膩的感受力和博大的同情心,還要有勇氣、魄力和膽識,要有思想的淬煉與智性的磨礪,尤其是在一個大破大立的時代。中唐時期的詩歌和詩論都出現(xiàn)了劃時代的突破,其深度和廣度為魏晉以下所罕見。但理解中唐的轉變,根源卻在杜甫,尤其是他晚年的詩作。而我們都知道,杜甫直至中唐才被重新發(fā)現(xiàn),并開始產(chǎn)生影響。在中唐詩歌和詩論的歷史轉變中,有一個觀念起到了關鍵的作用,那正是詩人造物說。由此發(fā)展出詩人與造物爭功的主題,導致了對詩人和詩歌的重新認識和重新定位。

一

杜甫在《秋日夔州詠懷奉寄鄭監(jiān)李賓客一百韻》中寫道:

登臨多物色,陶冶賴詩篇。

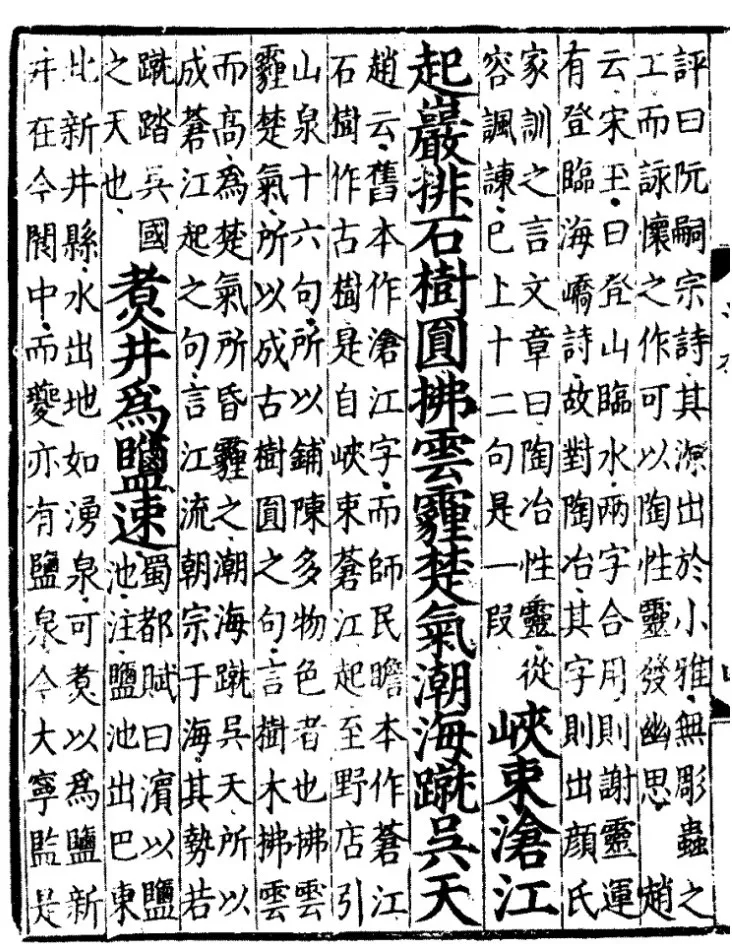

南宋寶慶元年(1225年)《九家集注杜詩》卷二十九

關于“陶冶”一詞,有的注家解作“陶冶性靈”,語出《顏氏家訓》,并引杜詩為例:“陶冶性靈存底物,新詩改罷自長吟。”但此處未提及“性靈”,當從仇兆鰲注:登臨所見物色,有賴于詩篇的陶冶而斐然成章。又引王洙曰:“陶如陶者之埏埴,冶如工冶之熔鑄。”簡言之,“陶以喻造瓦,冶以喻鑄金”。陶冶的過程離不開機械和模具,即陶鈞或陶甄(制陶使用的轉輪)和熔爐,由此將黏土和礦石等原料調和熔化,塑造成不同形狀和用途的制作。“陶冶”用作動詞,合“陶鈞”與“冶鑄”而為一。杜甫在此把詩篇比作了形塑和冶煉的技藝:物色雖多,仍有待于詩篇的陶鈞和熔鑄,如同黏土和礦石那樣,被制成陶瓦和金屬器物。詩篇因此是制匠之作,其形塑、營造之力,堪與匠藝媲美。

在秦漢典籍中,陶冶之功還往往被比作天地造化。洪爐大冶自不待言,《莊子·大宗師》曰:“以天地為大爐,造化為大冶。”陶鈞也是如此,故有“天鈞”“大鈞”之說。落實到人世,則與圣王賢臣制禮作樂,治理天下相提并論。這些比喻因此被賦予了宇宙創(chuàng)化和規(guī)治人世的雙重意義。而杜甫也曾分別在這兩個意義上使用過“陶鈞”和“造化爐”的說法。

說到陶鈞,大禹尤其值得一提。杜甫《瞿唐懷古》的尾聯(lián)追懷大禹曰:“疏鑿功雖美,陶鈞力大哉。”

南宋寶慶元年(1225年)《九家集注杜詩》卷三十一

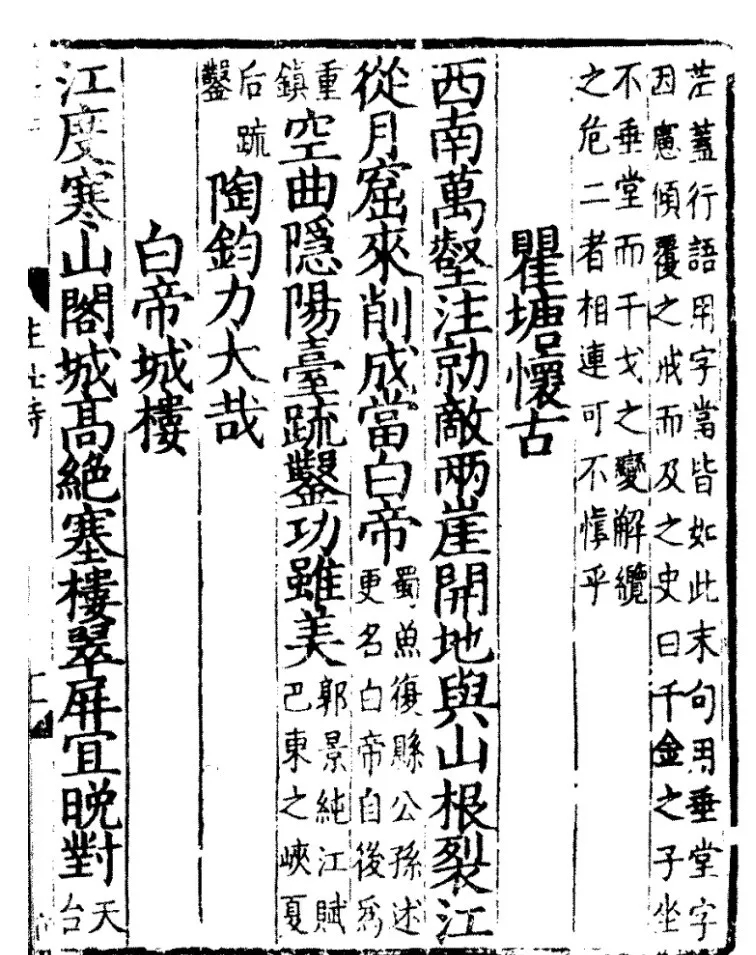

仇兆鰲《杜詩詳注》引黃生語:此詩以“西南萬壑注,勍敵兩崖開”開篇,極寫大禹疏鑿航道的奇觀,但結束在對造化的禮贊上,“瞿唐天險,蓋出于造化神力也”。“懷古”即追懷大禹之意,結尾卻歸功于造化,似與題意不合。明人王嗣奭的《杜臆》指出:“懷古亦懷禹也。人但知‘疏鑿’之功,而不知其‘陶鈞’之力。”所言甚是。杜甫的《柴門》曰:“禹功翊造化,疏鑿就欹斜。”

在杜甫看來,大禹劈山泄洪即輔翊造化之舉,與造化彼此難分。《瞿唐懷古》的尾聯(lián)則說:大禹疏鑿治水固然功不可沒,但真正令人嘆為觀止的,還是他為山川賦形的陶鈞之力。《尚書》云:“禹平水土,主名山川。”大禹的功績在于平定水土,掌管和命名山川,由此奠定了地理疆域的文明版圖。杜甫提醒我們,大禹正是“陶鈞”之力的化身,無須向別處去見證“陶鈞力大哉”。

清代謝遂仿唐人大禹治水圖(臺北故宮博物院藏)

從“陶鈞力大哉”到“陶冶賴詩篇”,杜甫將詩藝提升到了天鈞造化的層次上來加以呈現(xiàn),而詩人就正是詩歌世界的造物主或陶鈞手。將作詩與造化陶鈞相提并論的做法,在中唐的韓愈、孟郊手里發(fā)揚光大,也普遍見于元稹和白居易等人的作品。為詩辯護可以有不同的做法,但至此可謂登峰造極,無以復加了。

二

比較文明史的學者曾經(jīng)認為,在古代中國的學說中,宇宙創(chuàng)造只是一個自發(fā)自生的過程。而造物或造物主不過是自然力的化身,與這一自然過程之外的意志和目的無關,也不依賴工具與勞作。他們得出結論說,中國的思想傳統(tǒng)中沒有產(chǎn)生關于 Creator (造物主)的想象,也缺乏真正意義上的“創(chuàng)造”觀念。但這一看法已經(jīng)受到了強有力的質疑。實際上,中國古人并不總是將宇宙視為自我生成的,也沒有簡單地將造化看成是自然而然的過程。相反,造物往往被人格化,具有獨立意志、目的性和行動力。他們的計劃無人知曉,動機神秘莫測,但匠心獨運,天工超絕。秦漢典籍經(jīng)常以陶鈞、大冶來描述造化。這不僅是比喻的妙用,也暗示著工具和機械的介入。

“陶鈞”和“陶冶”等比喻構成了理解中國傳統(tǒng)造化觀的關鍵所在。而這一造化觀的主要特點又可以通過與希伯來創(chuàng)世敘述的對比彰顯出來。

學界普遍認為,希伯來《圣經(jīng)》(即《舊約》)打上了近東(蘇美爾、巴比倫、迦南等)多神教的烙印,呈現(xiàn)出復雜的面貌;自公元前六世紀波斯帝國興起后,又在瑣羅亞斯德二元論宗教的影響下,形成了撒旦與上帝分庭抗禮,重塑世界的敘述。但是,后世神學基于對《創(chuàng)世記》第一章的解釋,發(fā)展出了一神教的創(chuàng)世觀:創(chuàng)世神是唯一而全能的,創(chuàng)世是“從無到萬有”(creatio ex nihilo)、一次性完成的事件。由此形成了意義深遠的希伯來創(chuàng)世觀。

與此相對照,中國傳統(tǒng)的“造化”說包含“造”與“化”兩個部分;它將世界的形成理解為一個綿延不絕的演化過程,而非無中生有的一次性“創(chuàng)造”。造物就像使用轉輪和熔爐那樣,持續(xù)不斷地將既存的材料制成形制不同、大小各異的器物,由此重塑整個世界。

紹興大禹陵

正因為如此,推動和參與造化者就不僅限于造物而已,還有地方神或半人半神者,如劈山造河的河神巨靈。據(jù)說它分別在華岳之上和首陽山下留下了手印和足跡,如同作者的簽名,確認了自己作為當?shù)匦蝿俚乃茉煺?fashioner)或陶鈞手(potter)的身份。這些地方神看上去各行其是,又各司其職。而大禹除了鑿山開河,還在一個宏觀的層次上,承擔了整體規(guī)劃的使命。傳說中的禹跡遍布九州,神秘的禹謨暗藏了造化的天機。后世的尋訪、搜索之旅因此絡繹不絕。

根據(jù)這一造化說,重要的不是單數(shù)的、唯一的造物,而是參與造化的形形色色的陶鈞手。或者說,他們之間不存在明確的界限。更重要的是,這些陶鈞手不僅包括地方神、半人半神者,甚至還可以包括人本身,例如詩人。而詩人也因此被神圣化了。

華山仙掌崖

韓愈的《調張籍》追慕李白、杜甫曰:“夜夢多見之,晝思反微茫。徒觀斧鑿痕,不矚治水航。”在韓愈的筆下,李杜就如同大禹那樣,疏鑿水航,改造山川。大禹當年施手治水的場景雖不復可見,他留下的斧鑿之痕依然歷歷在目。李杜的詩篇也是如此,其鬼斧神工之跡令人浮想聯(lián)翩:“想當施手時,巨刃磨天揚。垠崖劃崩豁,乾坤擺雷硠。”韓愈徑自將李杜寫成了陶鈞手大禹:他們作詩之際,巨刃摩天揚起,垠崖劃然崩豁,震天動地,轟鳴之聲經(jīng)久不息。詩的誕生與世界的誕生彼此重合,聲息相通。而又唯有詩歌才能夠再現(xiàn)世界最初形成的那個一去不返的神奇時刻,重溫造化的奇觀!韓愈在《南山詩》的結尾贊美終南山為造物的杰作:

大哉立天地,經(jīng)紀肖營腠。厥初孰開張,僶俛誰勸侑?

創(chuàng)茲樸而巧,戮力忍勞疚。得非施斧斤?無乃假詛咒?

鴻荒竟無傳,功大莫酬僦。

終南山

終南山赫然聳立于天地之間,如同是人的身體,外部需要經(jīng)紀肌理紋路,內里離不開營衛(wèi)血氣。為了創(chuàng)造這座生命之山,造物不得不忍受勞疚,并且借助詛咒(語言),施用斧斤(工具)。“大哉立天地”一句,仿佛在呼應杜甫的“陶鈞力大哉”。在造物留下的杰作面前,我們除了贊嘆還能說什么呢?創(chuàng)化的奧秘久已湮沒無存,而造物之功又如此宏大,任何酬報都不足以償其耗費。韓愈只能像他想象的造物那樣,乞靈于語言的魔力,以一首《南山詩》,去克服時間的遺忘,拯救這鴻蒙開辟的奇跡。

三

將詩人比作造物者或陶鈞手,在杜甫之前已略露端倪。一方面,漢代司馬相如聲稱“賦家之心,苞括宇宙,總攬人物”,晉人陸機說“籠天地于形內,挫萬物于筆端”,都是在“賦體物而瀏亮”的思路中孕含了一個造物的視野。另一方面,在書論畫論中,書法丹青之妙,“合造化之功”或“窮極造化”之說,更是屢見不鮮。所以,杜甫的《贈秘書監(jiān)江夏李公邕》贊李邕的書法文章:“情窮造化理,學貫天人際。”他在《畫鶻行》中寫畫中的蒼鶻栩栩如生,令人誤以為真:“高堂見生鶻,颯爽動秋骨。初驚無拘攣,何得立突兀?”細看之下,方知為畫。故此感嘆:“乃知畫師妙,功刮造化窟。寫此神駿姿,充君眼中物。”

杜甫的《丹青引——贈曹將軍霸》給出了畫師巧奪天工的另一個絕佳的例子:皇帝詔令曹霸當眾作天馬圖,曹霸下筆如神,斯須之間,但見絹素之上,“真龍”現(xiàn)身,仿佛自天而降。畫中的駿馬不僅“一洗萬古凡馬空”,也足以與墀下的天馬分庭抗禮,乃至令天馬為之減色。曹霸的天馬圖深得天子的歡心,此時此刻,“玉花卻在御榻上”,正是“充君眼中物”,唯此“神駿姿”了。于是,天子決定厚賜曹霸,宮中養(yǎng)馬的圉人太仆為之意氣沮喪,悵然若失。這里有兩點值得注意:看上去圖畫是照著天馬描繪而成的,可是唯有圖畫才能揭示它“真龍”的姿態(tài)。庭前的天馬是造物的作品,但與畫師的作品相比,就黯然失色了,更不用說古往今來的凡馬了。此外,盡管圖畫須臾而就,畫師卻不免“慘淡經(jīng)營”。他的創(chuàng)造正像造物陶鈞那樣,離不開勞役與匠心。

《丹青引》

回到杜甫的“登臨多物色,陶冶賴詩篇”,不難看出杜甫的一個連貫的思考脈絡:與繪畫相似,詩歌功期造化。通過詩歌寫作,詩人也像畫師那樣,塑造了自己的宇宙。我在《題寫名勝:從黃鶴樓到鳳凰臺》一書中指出,杜甫先后嘗試以不同的方式,回應先行者以一首詩占據(jù)一處名勝的看法。例如,“宋公放逐曾題壁,物色分留待老夫”和“江城含變態(tài),一上一回新”。前者強調此處名勝的物色并沒有為先行者宋之問的詩篇所窮盡,仍舊為遲到者留下了一份,等待他的到來。后者把重心移到詩人身上,在他每一次登臨觀照之下,江城都呈現(xiàn)出新的姿態(tài)。“登臨多物色,陶冶賴詩篇”更進一步,從客觀的“物色”和詩人對物態(tài)的觀照,落到了詩篇上。登臨所見的物色千姿百態(tài)而又千變萬化,但物色本身并不足以成全詩篇。詩人需要傾造物陶冶之力,將它轉化成詩歌的辭采文章。辭采文章與物色的關系,正如圖繪的天馬之于眼前所見的天馬。這是一個以詩歌文字為本體的世界,得造化之秘,故此巧奪天工。它可以取物色而代之,或令物色相形見絀。

一八九三年,作曲家馬勒到奧地利北部阿特湖畔度假作曲,據(jù)說他對正在欣賞湖光山色的朋友說:“不用看了,我已經(jīng)把它們都寫在音樂里了。”此語或可為杜甫作注。

四

從杜甫的“一洗萬古凡馬空”和“乃知畫師妙,功刮造化窟”,到李賀的“筆補造化天無功”,已是水到渠成,順理成章了。如此界定詩歌與自然的關系,勢必將詩人凌駕于自然之上,而與造化相抗衡。實際上,“陶冶賴詩篇”一句不僅把作詩比作陶冶之功,還明言陶冶有賴于詩篇,而非相反。

有人會問:詩人得造化之秘,通過書寫來復制自然,豈非順應天意,輔佐造化之舉?但情況卻并非如此。仍以陶冶為例,荀子在討論陶人與他們制作的陶器時,特意說明這些器物并非出自陶人的天性,也不反映陶人的天性。相反,“器生于陶人之偽”,是工匠有意為之,而非自然的產(chǎn)物。時至中唐,韓愈、皎然已不再借助“自然”“天真”的名義,來為詩辯護了。皎然反駁“不要苦思,苦思則傷自然之質”的看法曰:“夫不如虎穴,焉得虎子?取境之時,須至難至險,始見奇句。”而杜甫早就說過:“為人性僻耽佳句,語不驚人死不休。”他不僅為勞作正名,還第一次將詩歌的修改打磨變成了言說的話題,開了中唐詩人的“苦吟”之風。

遂公盨及其銘文拓片

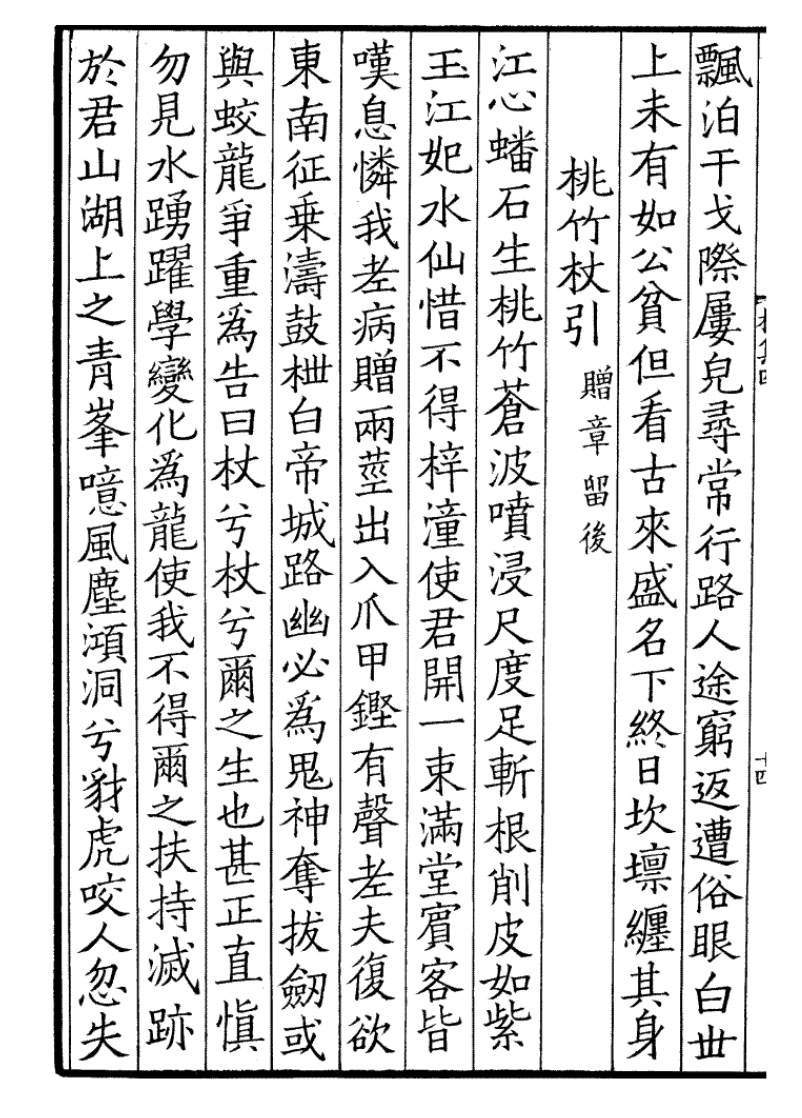

與強調詩人的勞作、詩歌寫作的匠藝相一致,作詩變成了對自然的重塑、對抗與征服。韓愈等中唐詩人常常把作詩比作獵奇探險,以此獲取造化之秘。這是詩人內心的“冥搜”之旅,捕逐于八荒之表,搜尋于幽冥之域,升天入地,向至難至險處去立意取境。為此,他們還不時訴諸身體和暴力的譬喻,如取虎子于虎穴,探驪珠于龍頷。杜甫曾評論當代詩壇說:

才力應難跨數(shù)公,凡今誰是出群雄?

或看翡翠蘭苕上,未掣鯨魚碧海中。

盡管嘲笑初唐四杰者仍大有人在,但沒有誰的才力在他們之上。杜甫因此詰問道:“凡今誰是出群雄?”他在自問,也在挑戰(zhàn)當代的詩人。那些風雅之士,只是一味地觀賞翡翠鳥在蘭草的花莖上嬉戲玩耍,把詩作得精致討巧,賞心悅目。他們不知道作詩還是一場力的較量與征服,是孤注一擲的冒險。鯨是大自然磅礴偉力的象征,而真正的詩人,就應該拿出全副的膽識和勇氣,赤手空拳,到碧海上去將它制伏!

這樣的詩人,杜甫說他還沒有看到。半個多世紀后,韓愈出來應戰(zhàn)了。他在《調張籍》中描寫自己的作詩經(jīng)歷說:

赤手拔鯨牙,舉瓢酌天漿。

盡管遲到了多年,這樣一位“出群雄”畢竟出現(xiàn)了。韓愈大聲宣布:我來了!不僅我能鯨口拔牙,我還有幾位朋友,他們也做得到。韓愈在《送無本師歸范陽》中贊美賈島說:

蛟龍弄角牙,造次欲手攬。

賈島早年出家,號無本。宋人喜歡講郊寒島瘦,而在韓愈的筆下,卻是“無本于為文,身大不及膽。吾嘗示之難,勇往無不敢”。蛟龍在海上張牙舞角,不無賣弄炫耀之意,賈島竟然徒手而上,率意、魯莽、若無其事,卻必欲將其收伏而后快,全然不知恐懼為何物。孟郊評論賈島,索性把他寫成了一位隨手擺弄造化,重新安排世界的詩人:“燕僧擺造化,萬有隨手奔。”

五

然而,以造物之名征服自然和重塑自然,最終逃不脫僭越之嫌。《山海經(jīng)》曾這樣記載禹的父親鯀:“鯀竊帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融殺鯀于羽郊。”詩人以大禹自詡,卻難免鯀的結局。他們像竊取息壤的鯀那樣,窺伺造化的奧秘。“不待帝命”坐實了僭越的指控,而詩人的文字泄露天機,又讓我們想起倉頡造字、“天雨粟,鬼夜哭”的傳說:作為文字原型的卦象蘊藏了造化的密碼,人類因此足以對鬼神形成威脅。誠如孟郊所言:“文章得其微,物象由我裁。”更有甚者,詩人使用文字,一如刀斧,雕刻山川,剪裁物象,破壞了大自然的渾樸狀態(tài),將萬物的隱微情狀暴露在光天化日之下。韓愈盛贊李白和杜甫的勃興,使萬類遭受了陵暴,而盧汀一旦有機會馳騁雄怪之才,連造化恐怕也頂不住他筆鋒的鐫劖。他在《雙鳥詩》中把自己與孟郊寫成兩只巨鳥,它們喋喋不休、震耳欲聾的鳴叫對自然與社會秩序都造成了嚴重的干擾和破壞:

鬼神怕嘲詠,造化皆停留。草木有微情,挑抉示九州。

蟲鼠誠微物,不堪苦誅求。不停兩鳥鳴,自此無春秋。

不停兩鳥鳴,日月難旋。不停兩鳥鳴,大法失九疇。

周公不為公,孔丘不為丘。

倉頡圖像(《三才圖會》)

詩人造物說是一個重要而復雜的命題,詩人通過宇宙創(chuàng)化的宏大敘述,為自己尋找新的定位。這既是在為詩人辯護,也為指控詩人提供了理由,就像是同一枚硬幣的兩面,連它的主張者也無法回避。在此,我們看到了中唐詩人觀和詩歌觀內部的劇烈沖突,也看到了與沖突相伴隨的前所未見的創(chuàng)造性張力。韓愈崇尚力的詩學,打破了傳統(tǒng)的詩歌觀,也為詩歌寫作拓展了一個超越性的知性空間,并且造就了自我神圣化與自嘲、反諷相混合的復雜風格—這在此前的詩壇上是難得一見的。在這些方面,杜甫無疑是先導,但韓愈、孟郊走到了極致。

孟郊曾經(jīng)感嘆:“詩人多清峭,餓死抱空山。”又說:“萬事知何味,一生虛自囚。”在墮落的時代孤獨自困,恰恰證明了一個人的品德高貴,孔子因此有“君子固窮”之說。但這里的麻煩是,他窮途困頓,并不僅僅因為他是君子,更因為他是詩人。他因詩而囚,為詩所囚,成為元好問所說的“高天厚地一詩囚”:“見書眼始開,聞樂耳不聰。視聽互相隔,一身且莫同。天疾難自醫(yī),詩癖將何攻?”詩人與外部世界的疏離造成了他的自我分裂,作詩變成了受難的根源。被人世所遺棄的、四分五裂的詩人,亟須通過天地造化的宏大敘述來整合自我,并為詩正名,詩人造物說因此應運而生。但正名的結果卻似乎過猶不及,反過來解釋了詩人在社會中落魄自囚的命運。在賈島所寫的“筆硯為轆轤,吟詠作縻綆”的作詩勞役中,不難看到造物“戮力忍勞疚”的身影,而“得非施斧斤?無乃假詛咒?”也仿佛變成了詩人的自問。他們都不再只是從道德立場出發(fā)來定義或毀譽詩人。一旦帶入了詩和詩人的話題,好人受難的故事就不得不做出修改。

韓愈在評論李白、杜甫時,繼續(xù)演繹雙鳥的比喻:“惟此兩夫子,家居率荒涼。帝欲長吟哦,故遣起且僵。剪翎送籠子,使看百鳥翔。”詩人如同被剪去翎毛的雙鳥那樣,受到了囚禁,但他們又正因為囚禁而歌唱,這是天地間“善鳴者”的命運,悲愴而無奈。無論這是天帝的獎賞還是懲罰,詩人都在劫難逃。

同樣,關于探險和征服的譬喻,也是一把雙刃劍。韓愈稱賈島敢手攬蛟龍的角牙,孟郊卻不忘調侃他說:“拾月鯨口邊,何人免為吞?”韓愈的幼子韓昶(小名符郎)穎悟早慧,長于辭章,孟郊作《喜符郎詩有天縱》:

海鯨始生尾,試擺蓬壺渦。幸當禁止之,勿使恣狂懷。

鯨口拾月,與鯨口拔牙、驪頷探珠同類,絕不像探囊取物那么輕而易舉。即便詩人僥幸生還,也不乏隱憂和后患,因為年輕詩人日益增長的縱恣不羈的力量,令人心生恐懼,甚至連孟郊都給嚇住了。這固然是一句玩笑,但玩笑并不足以勾銷探險的顧慮:為了避免被鯨吞噬,就不得不擁抱它,與它合為一體,甚至變得比它還要強大。詩人終于以巨鯨的形象出現(xiàn)了,探險者變?yōu)槲kU的化身,征服者成了需要被征服的對象。君不見,剛剛長出尾巴的幼鯨,已經(jīng)在蓬壺一帶的海面上興風作浪,小試身手了!

這讓我想到了韓愈《雙鳥詩》的結尾,被天帝囚禁的雙鳥噤聲思過,卻毫無悔意。它們變成了饕餮,胃口驚人,直吃得天昏地暗,萬物失序,喝到了海枯石爛,河床生塵。它們還發(fā)誓說,三千年后要卷土重來,接著鳴叫:“朝食千頭龍,暮食千頭牛。朝飲河生塵,暮飲海絕流。還當三千秋,更起鳴相酬。”

這兩只反抗秩序、桀驁不馴的巨鳥,已跡近撒旦,發(fā)布了中唐版的“摩羅詩力說”。在韓愈的筆下,雙鳥的譜系從李白、杜甫延續(xù)到韓愈、孟郊。到了北宋歐陽修的詩中,又變成了他與梅堯臣的比翼頡頏。而造物陶鈞之說,至宋代也依然盛行不衰。陸游因此說:“從來造物陶甄手,卻在閑人詩句中。”但從他的口吻可知,這不過是一個有趣而又習以為常的話題,早就失去了它最初的沖擊力和震撼力。畢竟,時過境遷,那個“勇往無不敢”的激動人心的時代,已一去不返了。