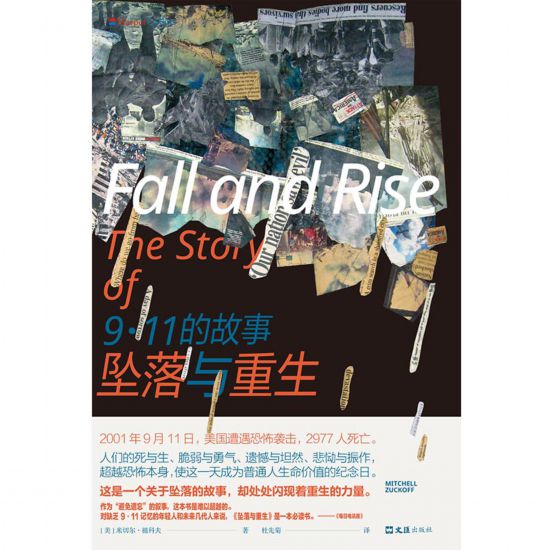

《墜落與重生》譯后記|在我們的集體記憶里復活、永生

世貿(mào)中心一號,這枚尖針刺向天空的地方曾經(jīng)矗立著兩座塔。世貿(mào)中心一號、二號——南塔、北塔。

十八年前,我匆匆把大毛送到幼兒園,到了辦公室后,還沒有開始干活,就有同事在廣播里聽到有飛機撞中世貿(mào)大廈的消息,于是大家都圍向一臺老黑白電視。剛剛打開,就依稀看見了熊熊燃燒的北塔。同事們唏噓不已,覺得這次飛機失事非常奇怪。正看著,第二架飛機撞中了。于是大家知道,這絕非意外。

當時還不知道,從那一刻起,世界將不再是從前的世界,美國也將不再是從前的美國。

大毛當時剛會說話,平時乖巧安靜,說話不多。就在那段時間,我突然發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)識字,我們的車走到哪里,他都能讀出路標。然后,他突然告訴我:“紅房子要倒了。我要保護紅房子。”我們當時剛搬家半年,新家的顏色是谷倉紅。大毛從電視里看到世貿(mào)大廈的南塔、北塔相繼坍塌,他知道,他住的紅房子也會坍塌。

二毛出生在9·11以后的世界。他自出生起,就不曾享受過9·11之前那種大大咧咧、輕松愉快的氛圍。

米切爾·祖科夫在《墜落與重生》的扉頁上寫著:

獻給我的孩子——

以及所有人的孩子

一直發(fā)誓再也不做翻譯了,但這樣的書走到面前,仿佛量身定做,無法放手。米切爾·祖科夫原來是《波士頓環(huán)球報》“聚焦”報道小組的成員,“聚焦”是《波士頓環(huán)球報》最強干的記者團隊,他們的“調(diào)查新聞”曾挖出波士頓天主教會常年包庇大量教士猥褻兒童的實例,震撼的不僅僅是波士頓的天主教會,還有整個天主教教會。

9·11發(fā)生那一天,祖科夫因為實時報道而出名,現(xiàn)在他在波士頓大學教新聞。他為本書搜集了大量一手資料,將它們集結成書,試圖還原每一普通個人在那一天的生活。以及死亡。

9·11的題材我已經(jīng)翻譯過一本。2015年翻譯的《特別響,非常近》是小說,講的是災難發(fā)生以后,幸存的人如何努力繼續(xù)生活下去,作品的焦點是一個孩子、一個家庭。《墜落與重生》則是紀實,并且是從離去的人開始寫起,涉及的不僅僅是一個人、一個家庭,而是很多人、很多家庭。飛行員、空乘員、乘客、高管、小職員、消防隊員;爺爺奶奶、父親母親、孫子孫女;有錢人、普通人。大家都有著大大小小的目的地和各式各樣的夢想。然后有人周密策劃,打破了他們的夢想。

美國并沒有完全從這場打擊中恢復過來。就像一名常勝將軍,從此不再認為自己必然常勝。

說到這里,還是要再次欽佩一下《特別響,非常近》的作者喬納森·薩福蘭·弗爾。一本寫紐約9·11受害者的小說,他卻花了很大篇幅寫二戰(zhàn)戰(zhàn)敗國日本的廣島和德國的德累斯頓,這樣一下子就提高了作者站立的高度:弗爾記錄了小男孩奧斯卡失去父親以后,通過尋找父親留下的蹤跡找到了親人和非親非故的人的愛,同時也將9·11事件本身放到歷史的長河中,用廣島和德累斯頓平民遭受的苦難和傷害,向我們展示,9·11不僅僅是受害人的悲劇,不僅僅是受害人家屬和親人的悲劇,不僅僅是紐約人的悲劇,不僅僅是美國人的悲劇,而是全人類的悲劇。

世貿(mào)中心遺址紀念碑,杜先菊攝于2016年10月。

忠實記錄歷史的敘事是有必要的。米切爾·祖科夫說,他寫這部書,就是因為經(jīng)歷過9·11的人在漸漸遺忘,而新生一代生活在一個被改變的世界,卻沒有關于這個轉(zhuǎn)折性事件的第一手記憶。

于是,祖科夫盡量給這些人物留下一份記憶。很多段落,熟悉美國報紙上的訃告的人馬上就能夠辨認出那種風格:試圖在幾句話里總結一個人的一生。他或她在哪里出生,做過什么事情,擁有過什么東西,愛過哪些人,愛過哪些東西。書里來不及講每一個人,他就在書末列上所有人的名字,就像紐約世貿(mào)大廈遺址的紀念碑那樣,列上了所有受害人的名字。

米切爾·祖科夫是一名新聞記者,他以記者的冷靜,記錄著一個一個乘客,一個一個機組人員和一個一個消防急救人員的故事。他對每一個個體的描寫,讀起來都有些笨拙:長長的一句,列上這個人的年齡、身高、體重、聲音、愛好、職業(yè)、成就、妻子或丈夫的名字、有幾個孩子、孩子的年齡等等。非常瑣碎,而且千篇一律。

然而,在生死關頭,似乎也只有這些瑣碎的東西,才顯得至關重要。這些看似重復、千篇一律的細節(jié)描寫,是祖科夫為他們找回的生命,這些重要指標(vital signs),令我想起醫(yī)院新生兒病房的重要記錄:出生時刻、父母、身高、體重。

生命赤條條來到人間,也不過就是這幾樣關鍵指標。而生命逝去時,也不過是年齡、身高、體重、聲音、癖好、妻子或丈夫的名字、父母、兄弟姐妹、孩子……祖科夫用區(qū)區(qū)幾十個字,賦予了他們?nèi)诵裕瑸樗麄兞⑾铝松呢S碑。

因為他們以最慘烈的方式失去了生命。

然而,這本書不僅僅是一本哀悼死者的紀念著作。它還是一部調(diào)查新聞的杰作。身為前《波士頓環(huán)球報》新聞調(diào)查團隊“聚焦”小組成員,在這本書中,祖科夫一邊對受害人及其家人朋友充滿同情和憐憫,濃墨重彩地描述很多消防人員和個人的英勇行為,一邊又十分冷靜地記錄美國政府、軍方和各界的混亂,相當詳細地描繪了美國聯(lián)邦政府(尤其是美國聯(lián)邦航空管理局、聯(lián)邦調(diào)查局和中央情報局)、美國軍方(尤其是美國空軍),以及航空公司和紐約市的警察、交通和消防部門等在大難臨頭時因為驚慌失措而失去一些救人機會的經(jīng)過。

不過,即使是這樣帶有批評和檢討性的敘述,祖科夫也是盡量陳述事實。讀起來,更多的不是譴責,而是在生死關頭,無力扭轉(zhuǎn)局面、挽救生命的遺憾。這樣有組織地劫持多架飛機并將它們用作彈道導彈的恐怖活動,在歷史上畢竟是第一次。真正的兇犯,是恐怖分子。

翻譯這樣的書,對我來說,最大的挑戰(zhàn)是心理和情緒上的。我對畫面非常敏感,平時根本就不敢看恐怖電影,偶爾碰到電影里稍微血腥恐怖一點的畫面都嚇得心驚肉跳。那還是虛構,像9·11這樣的真實事件,盡管網(wǎng)上的音像資料很多,我卻根本不敢貿(mào)然打開,頂多只敢查查文字。

死亡和毀滅,太過殘酷,誰能夠坦然面對。然而,我們又不能忘記。

紐約離波士頓咫尺之遙,我也去過多次。每一次來紐約都是匆匆忙忙,看不完的景致,吃不完的美食,然后總覺得會有下次,下次再說吧。然后就永遠錯過。我從來沒有上過世貿(mào)大廈。

9·11之后,又等了十二年,我才走近這個地方。2013年10月12日,我第一次來到這個廢墟,拜謁了世貿(mào)大廈的紀念碑。

秋日寧靜,樹木蔥蘢,溫柔地覆蓋著已經(jīng)愈合的傷口。兩只巨大的黑色水池,替代了這里原來高聳入云的摩天大廈。

紀念碑上,最觸目驚心的,是一個又一個名字。每一個名字,曾經(jīng)都是一個正活著、愛著、忙著、夢著的人,每一個人后面,又有他或她周圍的人,與他們一起活著、愛著、忙著、夢著。

然而這一切驟然停止。或者是在希望和絕望交織的一段痛苦之后,從迅速降落的飛機上,從熊熊燃燒的高樓上,在恐懼中,在對生命的留戀中,匆匆地、茫然不知所措地、心有不甘地告別親人,告別生命。

活著的人,細心地、一個一個地記下他們的名字。

緩緩流淌的水,是那些曾經(jīng)鮮活的生命。紀念噴泉池那莊重的黑色大理石和深入地下的池底,是凝重的祭奠,讓那天逝去的人們在死亡中得享尊嚴。

從高樓上飛落而下的生命和靈魂,大約要在地平線,或者是地平線以下的地方,才能得到大地母親溫存的擁抱。清澈的流水,不知道從哪里流出,也不知道往哪里流去,但是,流水淙淙,清涼甘冽,是這些在烈火和濃煙中度過生命最后一刻的人最渴望的。如果他們真有靈魂,或許他們會忘記在墜落之前、在墜落途中那種難以言說的恐懼和張皇,從此得到終極的安寧。

為了幫助人們記住他們,我最終決定翻譯這本書。

這些年孜孜矻矻,集腋成裘,前前后后也翻譯了幾本書,但我卻一直不想讓翻譯占去所有業(yè)余讀書寫字的時間,屢次號稱曾經(jīng)《瓦爾登湖》之后難為翻譯,然而還是陸陸續(xù)續(xù)翻譯著,因為,每一本書似乎都有不可抗拒的理由。

這本書也一樣。最根本的,自然是因為作者傳播的信息和傳遞的信念,符合我的價值觀念。我鴕鳥加犬儒,一直不敢正視這段歷史,然而歷史無論如何血腥殘酷,我們必須正視,才能真正把它記錄下來。這樣一場改變世界的大事件,就發(fā)生在波士頓的門戶,我們每一次尋常的送往迎來,對那天的乘客來講,卻是生離死別,只不過他們當時并不知道。

我還知道,朋友的朋友,鄰居的鄰居,同事的同事,在這次事件中失去了生命。我們中的所有人,都有可能是那位朋友,那位鄰居,那位同事。所以,我們在紀念他們,也是在警醒我們,這樣的襲擊,針對的是我們所有人。

猶豫不決中,有一件偶然的事,讓我最后下定決心。我對愛默生家人一直心存好奇,幾年前第一次參加梭羅年會,看見一位身高至少一米七八、氣質(zhì)高貴的女士,當時不知怎地,莫名其妙地猜測起來:不知她是不是愛默生的后代。但認識先哲后代,畢竟與讀先哲之書無關,因而也只是暗中好奇而已。2019年夏天卻是碰巧,我參加了梭羅年會組織的康科德河上漂流活動,漂到北橋底下,愛默生的重孫丹·愛默生朗誦了兩首詩,一首是愛默生本人的《北橋》,另一首是丹的弟弟亞歷山大·愛默生的詩《在康科德》,由此結識了亞歷山大(亞歷克)·愛默生。

亞歷克在2001年9月15日,也就是9·11后那個星期六寫了一首詩《世貿(mào)大廈》。這首詩的起點并不是世貿(mào)大廈,而是1890年美國軍隊屠殺印第安人的傷膝河大屠殺,然后又歷數(shù)了世界歷史上一些著名的屠殺平民的事件。無獨有偶,亞歷克·愛默生的思路和喬納森·薩福蘭·弗爾的思路完全吻合。有了這個巧合,我便覺得,翻譯此書,已經(jīng)是在所不辭了。

8月11日,9·11之前一個月,我打開電腦,正式開始翻譯。關上門,進入這本莊嚴肅穆的書,躲進小樓成一統(tǒng),管他冬夏與春秋。關上了俗世的市井之聲,也關上了自己的千種雜念。夜闌人靜之時,似乎能聽見秋葉飄零、年華逝去。這時候,拿一本長長的書埋頭翻譯,不知不覺,不到三個月,一本書竟然也就敲完了。鉆出樹洞,茫然四顧,只覺山高月小,恍若隔世。

2019年的夏天很美麗。八月底我們?nèi)チ艘惶思~約,乘上游輪,從哈德遜河中回望曼哈頓島。陽光下的曼哈頓下城平和安詳,十八年的創(chuàng)傷,起碼表面上是慢慢愈合了。新的世貿(mào)大廈和周圍的建筑融為一片,不再是一根憤怒地指向天空的中指。

紐約總是這么偉大……無論你從哪里來,它總是能讓你感到賓至如歸。靠近時報廣場的百老匯大街北端,晚上還是紙醉金迷、笙歌婉轉(zhuǎn),到清晨兩面一攔,就成了閑散自如的農(nóng)貿(mào)市場,街道兩旁各式攤販,讓我瞬息間回到了故鄉(xiāng)的街頭。吃了一只烤鴨包,小巧精致,百老匯大街的小吃里,是紐約,是人類生生不息的生命力和堅強的韌性。

9月19日,又是完美的一天。秋天剛剛轉(zhuǎn)涼,天空潔凈得透明,連白色的云彩都沒有。公司夏日團建,請我們乘游輪游覽波士頓海灣。我們出發(fā)的地方,也叫“世貿(mào)中心”。

從港灣里的游輪上,我們回望波士頓洛根機場。藍天下,波士頓的地平線平緩簡練,洛根機場樸實從容,不緊不慢、有條不紊地吞吐著來來往往的飛機。十八年零八天之前,也是這樣一個萬里無云、讓飛行員神清氣爽的、絕好的飛行天氣。就在那個天氣晴好的早晨,就在我們匆匆趕到辦公室、準備開始一天的例行事務時,兩架飛機分別從洛根出發(fā),沒有飛到西海岸,而是飛向了紐約,飛向曼哈頓下城,分別撞中了世貿(mào)大廈的雙子塔。南塔,北塔。美國航空公司第11號航班,聯(lián)合航空公司第175號航班。

祖科夫是多產(chǎn)的記者及作家,他的幾本非虛構作品都登上了《紐約時報》暢銷書單,題材有二戰(zhàn)背景的《冰封之時》,描述二戰(zhàn)中,美國軍用飛機在格陵蘭冰川中墜毀,以及幾十年后尋找這架飛機的過程;《迷失在香格里拉》記錄的是1945年5月13日美國軍用飛機在新幾內(nèi)亞墜落以及隨后的搜救活動。他還寫過電影導演《羅伯特·阿爾特曼》,也寫過金融故事《龐氏騙局》。

除了歷史,祖科夫也寫當代題材,譬如《危機13小時》,這本書還被改編成了電影。就在我決定翻譯《墜落與重生》以后,他還高興地宣布,NBC也準備將它拍成電視劇。

11月1日,我完成第一稿,和祖科夫第一次交談。我們談得很投機,他很高興中國讀者有機會讀到他的實錄。我在翻譯中遇到的問題,他也一一細心解答。我發(fā)現(xiàn)他在原文中有兩個地方把人名弄錯,他十分感激,馬上通知他的出版人,下次再版時一定改掉。

從結構和分量上看,這本書很不平衡。書名叫《墜落與重生》,全書正文總共四百六十一頁(英文版),大部分篇幅——四百二十三頁,講的都是“墜落”,恐怖、死亡、混亂和失誤。而講“重生”的,只有區(qū)區(qū)三十多頁,只有少數(shù)勇敢救人或者與死神擦肩而過后幸運生還的故事,以及幸存者鼓起勇氣繼續(xù)生活下去的故事。我希望更多地讀到這些人的故事,希望他們和他們的孩子們,能像普普通通的人那樣生活下去。

讀到結尾,才更加體會到了作者的匠心。書名是9·11,但其實祖科夫是從9月10日開始寫的,而且記錄了很多日常生活的瑣碎。在他們突然告別人世之后,這些瑣碎,才顯得如此珍貴,因為那是他們在人世間生活的最后一天。那些普通而又瑣碎的東西被驟然奪走,就更顯得這些恐怖分子有多么殘酷,多么反人道。

亞歷克·愛默生也跟我分享了一個9·11故事。2004年5月,他去紐約哈萊姆區(qū)的“哈萊姆茶室”參加一個當時很流行的“開放麥克風”詩朗誦活動。亞歷克朗誦了自己的詩《世貿(mào)大廈》以后,一位女士說:“那天我也在世貿(mào)大廈。我看見兩位女士,手拉著手一起跳下來。”然后她也朗誦了自己寫的一首詩,這首詩不寫慘烈,不寫悲壯,而是寫日常生活中的瑣碎:詩的結尾,其中一位女士對另一位女士說:“其實我從來就不喜歡你。”

她們不必喜歡對方,然而,她們遭受的是同樣的命運,那最后一刻,她們互相拉著手,在生命的最后關頭,給了對方所需要的勇氣、安慰和陪伴。

翻譯完畢,整理譯稿時,正是年底節(jié)日期間,于是重看假日電影《真愛至上》。電影一開頭,休·格蘭特就認認真真、絮絮叨叨地說:“當飛機撞中雙子塔的時候,我聽說,從飛機上打來的電話,沒有一個是仇恨和報復的訊息。全都是愛的訊息。”

盡管如此,翻譯這樣一本嚴峻的書,仍然主要是一個痛苦的過程。從文字上再次經(jīng)歷我們親身經(jīng)歷過的大災難,對自己的感情、情緒,乃至自己對人類的信心,都是一個極大的挑戰(zhàn)。幸而我在翻譯之前已經(jīng)有足夠的心理和情緒準備,翻譯過程中,也有作者祖科夫和朋友的幫助、家人的安撫和陪伴,這才得以順利完成。技術方面有兩大難處,一是美國海陸空軍階、航空系統(tǒng)、消防隊員、警察等官方組織機構和成員的名稱十分復雜,令人眼花繚亂;二是世貿(mào)大廈和五角大樓的建筑結構,以及它們在飛機撞中之后的種種反應。為此,我請教了軍事和建筑方面的內(nèi)行朋友。技術上的精益求精,一方面是對歷史、對逝者的尊重,另一方面,也能暫時令人分心,讓我專注于文字本身,而不去過多執(zhí)著于想象每一個人在最后一刻的無助和恐懼。

每次伏案翻譯時,我就自動打開法國鋼琴家弗朗索瓦·沙普蘭彈奏的肖邦夜曲。有這樣輕柔的音樂撫慰,我就能夠承受書中描繪的種種殘酷,并把它用中文一一轉(zhuǎn)述出來,讓那些消逝的人們,重新度過他們生命中最后一天的種種瑣碎,讓他們在我們的集體記憶里復活、永生。