顧頡剛:治學(xué),其心也誠,其志也堅

原標(biāo)題:治學(xué),其心也誠,其志也堅——從《我的父親顧頡剛》中看親人寫學(xué)人

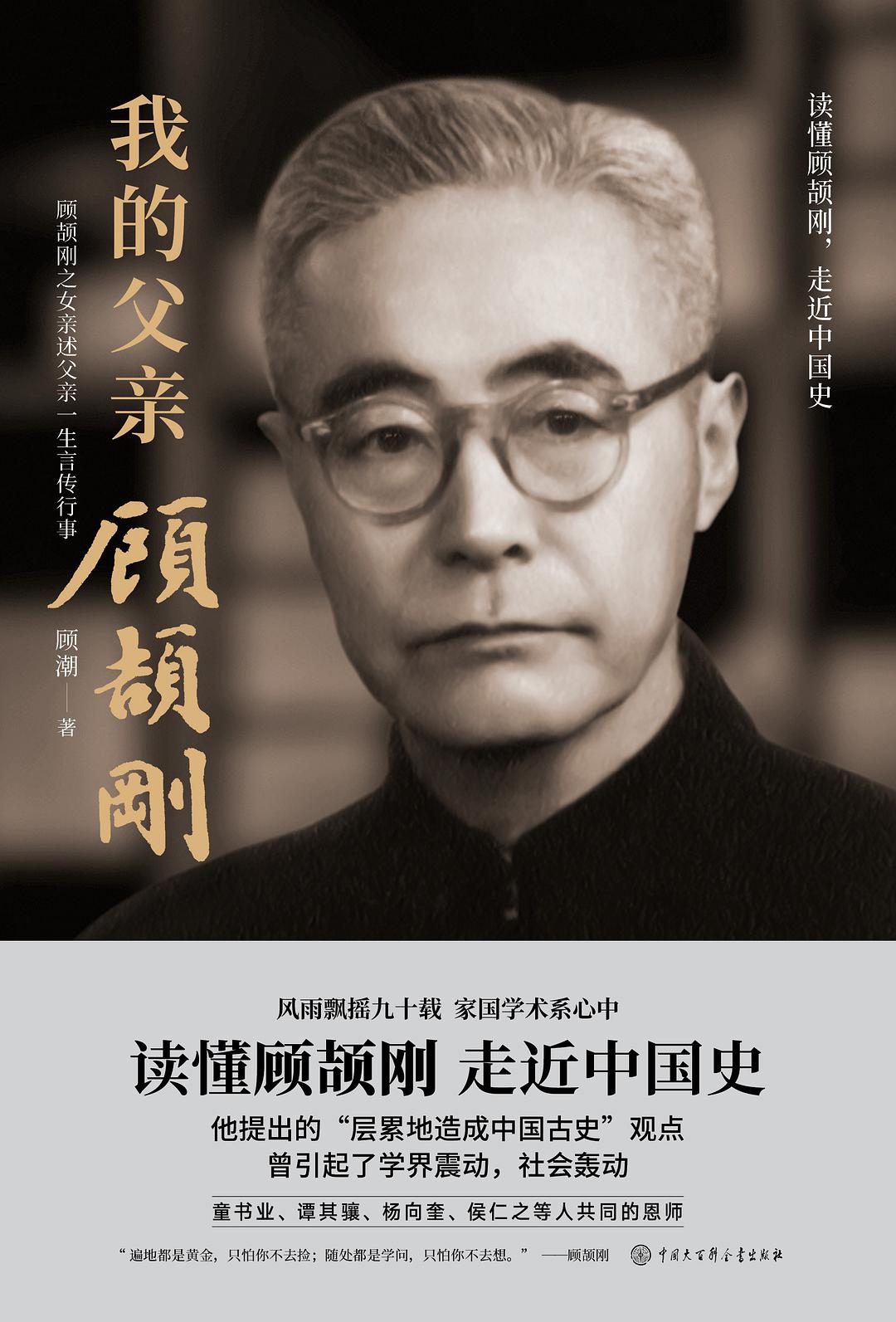

《我的父親顧頡剛》,顧潮著,中國大百科全書出版社2020年9月出版

編者按:顧頡剛先生當(dāng)之無愧是中國近代史學(xué)史上的巨人。以往我們在談及先生時,往往津津樂道他開拓的一大片學(xué)術(shù)園地和他在史學(xué)研究領(lǐng)域的功業(yè)。雖然在顧先生自己的著述中,我們多能看到他對祖母、祖父,童年、青年生活的追憶,但這些經(jīng)歷畢竟是他生活的片段,不是學(xué)術(shù)史研究的內(nèi)容。通過顧潮女士的這部紀(jì)傳體佳作,我們可以生動而完整地了解顧先生那波濤起伏的一生。這本書讓我們看到了一個更為鮮活的人物,一個真實的有血肉的史學(xué)家。

各種各樣的學(xué)人傳記,我們讀到過許多,這些講述學(xué)人人生經(jīng)歷、學(xué)術(shù)生涯的傳記無疑是我們研究學(xué)術(shù)史,了解歷史的重要參考。在為數(shù)甚眾的學(xué)人傳記中,由親人寫就的并不多見,佳作則更少,而顧潮女士的《我的父親顧頡剛》,則正是其中的佼佼者。本書以女兒的眼光描寫作為歷史學(xué)家的父親,材料之翔實豐富,視角之細(xì)膩獨特,立場之客觀無偏,尤屬罕見。本書既使不甚熟悉先生的讀者也能知道先生的治學(xué)與為人,又展示了許多先生生活中不為人知的細(xì)節(jié),使專家和內(nèi)行們更能深刻理解先生那跌宕起伏的一生。

1979年3月,顧頡剛與夫人張靜秋。

超越個人感情的學(xué)術(shù)史

在中國近代學(xué)術(shù)史上,顧頡剛先生無疑是一位中心人物。顧先生的歷史學(xué)研究,以由其引領(lǐng)的“古史辨”運動及七大卷《古史辨》為代表,直接促成了傳統(tǒng)學(xué)術(shù)向現(xiàn)代學(xué)術(shù)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)向,奠定了中國現(xiàn)代史學(xué)的基礎(chǔ)。同時,顧先生興趣廣泛,一生保持著旺盛的好奇心,除其視為“當(dāng)行本色”的經(jīng)學(xué)、《尚書》學(xué)、上古史學(xué)、歷史地理學(xué)等史學(xué)研究外,先生在民俗學(xué)、上古神話學(xué)、故事學(xué)、宗教學(xué)、民族學(xué)、邊疆地理學(xué)等領(lǐng)域,亦皆可謂開風(fēng)氣之先。直至今日,無論歷史學(xué)、民俗學(xué)還是文學(xué),我們各學(xué)科的學(xué)術(shù)研究仍離不開先生著述的滋養(yǎng)。

其實民國學(xué)界群星閃耀,除了顧頡剛先生,還有胡適、錢穆、傅斯年、呂思勉、陳寅恪等人,但我們不得不承認(rèn),在這些人當(dāng)中,顧先生是十分特殊的。他的特殊不僅表現(xiàn)在特立獨行、桀驁不馴的氣質(zhì),還表現(xiàn)在顧頡剛與近百年來中國歷史本身的聯(lián)結(jié)如此緊密——身為古史學(xué)家,卻一生隨著政治、社會的動蕩變幻而榮辱浮沉。當(dāng)然,從某種意義上講,先生也參與了對歷史的塑造:史學(xué)家解釋歷史,而歷史觀念則影響著民族的未來發(fā)展走向,先生的“層累地造成的古史說”和由先生引發(fā)的“古史辨”運動,無疑深刻改變了近代以來華夏民族對上古歷史的認(rèn)同方式。可以說,了解顧頡剛,就可了解民國史學(xué)學(xué)術(shù)的一半,就可了解從清朝末年至民國,至新中國改革開放這百余年間的歷史。

顧潮女士為顧頡剛先生之女,自1980年先生溘然長逝后,顧潮即開始對先生遺稿、日記、信件的整理工作,由她來講述先生的一生,自然是最恰當(dāng)?shù)摹T凇段业母赣H顧頡剛》中,顧潮展示了先生私人日記和書信的一些片段,也透露了相當(dāng)多的先生不為人知的生活真實情況,特別是一些只有朝夕相伴的親人才知道的細(xì)節(jié),如先生晚年時如何在病痛中艱難治學(xué),有哪些一直惦念不忘的未竟的研究工作,等等,這些都是我們研究學(xué)術(shù)史的第一手材料。更難能可貴的是,顧潮以女兒的身份追憶父親,深情不難想象,但當(dāng)我們翻開這部《我的父親顧頡剛》,卻只能讀到娓娓道來的平靜、克制。顧潮以一種旁觀者的眼光,盡可能客觀全面地講述顧頡剛一生的榮辱、波折、經(jīng)歷,這也就使這部書超越了私人情感的藩籬,而成為一部具有重要參考價值的學(xué)術(shù)史佳作。

1975年4月與老友在葉圣陶寓所合影(前排左起:顧頡剛、王伯祥;后排左起:葉圣陶、章元善、俞平伯)。

一部學(xué)術(shù)與人生互動的立體歷史

顧頡剛先生在學(xué)術(shù)史上最大的價值,應(yīng)在于他促成了舊的經(jīng)學(xué)研究的革命,在于他“層累地造成的古史說”的疑古觀念。我們當(dāng)然可以從學(xué)術(shù)史的角度追溯其學(xué)術(shù)脈絡(luò),將顧先生的研究方法和學(xué)術(shù)理念追溯至宋人的疑古或清人的考據(jù)之學(xué),但也必須看到獨特的人生經(jīng)歷對先生治學(xué)方法產(chǎn)生的巨大影響。先生在自己的文章著述中就愛談及各種生活經(jīng)歷與其學(xué)術(shù)理論之間的關(guān)系,如在著名的《古史辨》第一冊自序中,先生就談到了幼年時祖父母的教養(yǎng)對其學(xué)術(shù)取徑產(chǎn)生的影響,但是這些散落在先生文章、日記中的生活畢竟是片段的,不成體系。顧潮的《我的父親顧頡剛》,從顧頡剛先生孩提時一直講到其人生的終點,全景式地呈現(xiàn)了先生一生中各個階段的經(jīng)歷,并將先生的生活與治學(xué)相互比照,使讀者可以更清晰地懂得,朋友、親人、每日的柴米油鹽,這些屬于先生生活世界的“部分”,如何作用于先生學(xué)術(shù)的“部分”。

顧頡剛先生1893年生于蘇州的一個書香家庭,尚在提抱時就由祖父教識字,六七歲時已能讀簡明的古書,其舊學(xué)功底可見一斑。先生的祖母則是個聰慧而嚴(yán)厲的舊式婦女,善講民間故事,除了撫育先生成長,給予了他無微不至的關(guān)懷之外,還培養(yǎng)了先生對于民眾文化的熱愛。幼年時期祖父母的教養(yǎng)對先生產(chǎn)生了持續(xù)一生的影響。1913年,顧先生第一次遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)赴京求學(xué),至1920年大學(xué)畢業(yè),在此期間,顧先生不僅接觸到章太炎、王國維等舊學(xué)大師,還結(jié)識了胡適等留洋歸來,將西方的、所謂“科學(xué)的”學(xué)術(shù)理論帶回國的新派學(xué)者。在京時,年少的先生還曾有一年的時間流連戲園子聽?wèi)颍窃诼犇且粓鰣鲅萘x歷史人物的好戲時,先生偶然“觸了一個機(jī),所以驟然得到一種新的眼光,對于古史有了特殊的了解”,才有了古史也許像戲劇故事一樣是經(jīng)過層累地敷寫的觀念。1922年,先生在《讀書雜志》刊發(fā)《與錢玄同先生論古史書》,第一次公開提出“層累地造成的中國古史”的觀點,一場史學(xué)大地震正式來臨。

在先生青年時代這段相對和平的歲月中,先生的學(xué)術(shù)工作以“辨?zhèn)巍焙汀耙晒拧睘橹鳎@也是先生一生治學(xué)的旨?xì)w。至“九一八”事變后,亡國滅種臨于不日,顧先生的學(xué)術(shù)研究受到“救亡圖存”使命感的激勵,轉(zhuǎn)向邊疆地理學(xué)的研究。

可以說,自青年時代起,先生幾乎一生逐于時事巨變,先北大,再廈大,再中山大學(xué),再燕京大學(xué),再云南大學(xué),再遷至成都的齊魯大學(xué),再蘭州大學(xué)……來回輾轉(zhuǎn)于相隔甚遠(yuǎn)的數(shù)個大學(xué)之間,幾乎未有兩年以上的安定日子。可以想見,在那樣的歷史背景下,先生是怎樣拖家?guī)Э冢瑪y著沉重的書箱疲于奔命。然而,雖然不能常有一張安穩(wěn)的書桌,雖然常常生計艱難無以養(yǎng)家,甚至住在炮彈轟炸的城里,聞炮彈炸響于耳畔,先生卻始終不改其治學(xué)之心。顧潮在《我的父親顧頡剛》中回憶,在她的記憶中,其父永遠(yuǎn)是一個伏在書桌上讀書寫作的形象。顧先生治學(xué),其心之誠,其志之堅,實在令我輩后學(xué)赧然。

《古史辨》第一至七冊

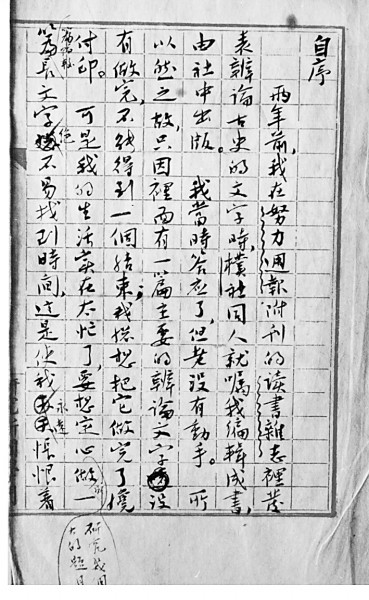

《古史辨》第一冊自序手稿

薪火相傳的學(xué)術(shù)授受史

顧頡剛先生雖有超世之才,但卻并不恃才而傲視他人,不唯從事學(xué)術(shù)研究的同輩、晚輩,只要是向先生祈求知識的人,先生都盡力滿足他們的需求。在青年學(xué)子中,先生擁有極大的聲望,經(jīng)先生發(fā)掘、栽培的學(xué)子中,楊向奎、童書業(yè)、劉起釪、譚其驤、史念海,治《史記》的專家徐文珊,治方志研究的專家朱士嘉,乃至受到先生引薦的錢穆……中國近代史學(xué)巨擘中的大半,竟大多受到顧先生的教誨或提攜。這些青年學(xué)子圍繞在先生的身邊,形成了一批“為往圣繼絕學(xué)”的有生力量。先生與眾位弟子之間的故事一直為學(xué)界所樂道,這些師生情誼的細(xì)節(jié)在顧潮《我的父親顧頡剛》中也得到淋漓盡致地展示。

先生一生波折于數(shù)個大學(xué)及文化機(jī)構(gòu),其所到之處,無論中山大學(xué)、燕京大學(xué)、云南大學(xué)、齊魯大學(xué)、蘭州大學(xué)等等,無不受到青年學(xué)子的傾慕和追隨。如先生在蘭州大學(xué)講學(xué)時,狹小的教室座無虛席,一些原應(yīng)放假回家的學(xué)生,即使滯留學(xué)校也要聽先生講課。先生對待青年學(xué)子一片眷眷之心,絕無偏私。他在教導(dǎo)學(xué)生時,從不照本宣科,令學(xué)生抄錄課堂筆記誦記完事,而是啟發(fā)他們自己讀書,從書中發(fā)現(xiàn)問題。曾受教于先生的劉起釪回憶,在他大學(xué)一年級時,顧先生叫他標(biāo)點《古文尚書》,他不過按照《孔傳》的釋義標(biāo)點通了,而顧先生看后笑了,叫他再對照別的參校書看看,劉起釪恍然大悟,原來先生是在誘導(dǎo)他自主走上治學(xué)的道路,不可盡信書,要從書中發(fā)現(xiàn)問題。后來劉起釪果然成為《尚書》研究的專家。顧先生對于每個向他請教的人,無論其背景如何,功底如何,一概傾囊相授。1965年,先生晚年在香山療養(yǎng)院療養(yǎng)時,身邊并無參考書,同住的何啟君對古史感到興味,央先生談?wù)劊櫹壬篂樗麖念^至尾,簡略地講述出一部簡明的《中國史學(xué)入門》。這本書后來逃得劫火,由何啟君整理出版,實在是顧先生傳道授業(yè)之心的明證。

1947年,顧先生在為《文史雜志》作的《復(fù)刊詞》中說:“我們都是服務(wù)于文化界的人,自己的生命總有終止的一天,不值得太留戀,但這文化的蠟炬在無論怎樣艱苦的環(huán)境中總得點著,好讓孑遺的人們或其子孫來接受這傳統(tǒng)。這傳統(tǒng)是什么?便是我們的民族精神,立國根本。”以一己之身為蠟炬,燃盡一生以續(xù)傳統(tǒng)、以立家國,這正是顧先生愛才、惜才,培養(yǎng)后學(xué)的根本原因。

在全書最末,顧潮追述其父彌留時的情境:頡剛先生仍像往常一樣,閱讀《十三經(jīng)注疏》,書中夾著作記號用的紙條,而他當(dāng)月的日記簿早已填滿日期——永不知停止思考的思想家驟然溘逝了!先生還有許多心愿未及完成,他的《尚書》研究,他的古史辨?zhèn)喂ぷ鳎臉?biāo)點匯編二十四史的心愿,太多太多了。顧潮寫作這本書,與其說是懷念其父,毋寧說是在提醒我輩:顧頡剛先生以一副文人的孱弱之軀,“在炸彈的火焰中”仍能“歷劫終教志不灰”,其未竟之志,正待我輩后人完成。

(作者:王學(xué)典,系國際儒學(xué)聯(lián)合會副會長、山東大學(xué)儒學(xué)高等研究院執(zhí)行院長兼《文史哲》雜志主編)