世界文學(xué)新動(dòng)向|阿特伍德最新詩(shī)集出版

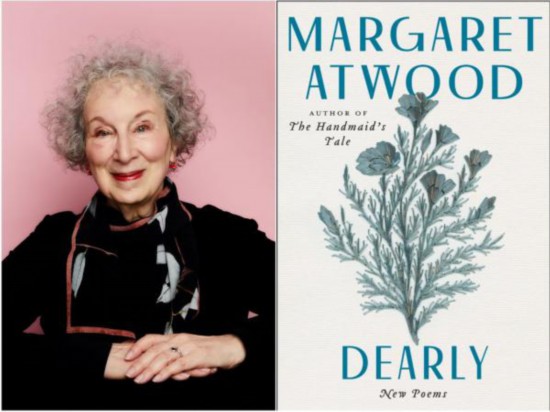

瑪格麗特·阿特伍德最新詩(shī)集《深深地》阿特伍德和最新出版的詩(shī)集

阿特伍德和最新出版的詩(shī)集

2020年年終,瑪格麗特·阿特伍德最新詩(shī)集《深深地》(Dearly)出版,隨后登頂各大年終書單,其中包括goodreads2020年度書選。這是阿特伍德十多年來(lái)第一本詩(shī)集。同題的詩(shī)歌表明了阿特伍德的主題:愛和哀慟,“深愛的人,相聚在這里/在這關(guān)閉的抽屜里,/正在褪色中,我想念你/我想念那消失了的,那早先離去了的。/我甚至想念仍在這里的。/我深深地想念你們。/我深深地為你們哀慟。”

阿特伍德發(fā)表了詩(shī)歌自述,發(fā)表于《衛(wèi)報(bào)》,現(xiàn)節(jié)錄如下:

我可以有把握地說——在找了一個(gè)小借口寫了日記后——這首詩(shī)《深深地》寫于2017年8月的第三個(gè)星期。在斯特拉特福(Stratford)的一條小街上,我用鉛筆或滾珠(我必須檢查一遍)寫在一張紙上,也可能是舊信封、購(gòu)物清單、筆記本頁(yè)面,又或者是筆記本。這首詩(shī)歌的語(yǔ)言是二十世紀(jì)早期加拿大英語(yǔ),當(dāng)時(shí)的英語(yǔ)有短語(yǔ)“沒那么糟”(less of a shit)。這個(gè)短語(yǔ)從來(lái)沒在丁尼生的《悼念A(yù)HH》中出現(xiàn)過,但可能出現(xiàn)在喬叟的方言故事里。2017年12月,我從抽屜里拿出這首詩(shī),勉強(qiáng)辨認(rèn)出了筆跡,將它打成了一份電子文檔。我是從文檔的時(shí)間記錄上,了解到了這些。

這首《深深地》,一首符合它的時(shí)代精神的詩(shī)歌,卻聲稱自己不符合它。這不完全是死亡的象征,更像是生命的象征。

引用厄休拉·勒奎恩(Ursula Le Guin)的一句話,“光明,只存在于黑暗中,只存在于垂死的生命中。”(Only in dark the light.Only in dying life.)

詩(shī)歌,就像其他事物一樣,是在特定的時(shí)間里創(chuàng)作的,諸如公元前2000年、公元800年、十四世紀(jì)、1858年、第一次世界大戰(zhàn),等等。它們也存在于某個(gè)特定的地方,諸如美索不達(dá)米亞、英國(guó)、法國(guó)、日本、俄羅斯。寫它的人恰好在一個(gè)地方,在諸如書房里、草坪上、床上、戰(zhàn)壕里、咖啡館里、飛機(jī)上。詩(shī)歌通常由口而發(fā),然后訴諸面上,這些面有像黏土、紙莎草紙、牛皮紙、紙、屏幕,同時(shí)它要借用某種書寫工具,像鐵筆、刷子、鵝毛筆、鋼筆尖、鉛筆、滾珠、計(jì)算機(jī),還有特定的語(yǔ)言,像古埃及語(yǔ)、古英語(yǔ)、加泰羅尼亞語(yǔ)、中文、西班牙語(yǔ)、海達(dá)語(yǔ)。

一首詩(shī)歌總會(huì)承載某種信念,諸如贊美上帝、歌頌愛人、褒揚(yáng)公爵夫人、挑戰(zhàn)權(quán)力精英、思索自然或者生物、呼吁平民抵抗、呼喚全面躍進(jìn)、談?wù)撉叭位蛘吒笝?quán)制,種種差異良多。一首詩(shī)歌如何編織,諸如高貴的語(yǔ)言、音樂伴奏、押韻的對(duì)句、自由詩(shī)、十四行詩(shī)、比喻、恰當(dāng)?shù)姆窖浴①嫡Z(yǔ)、臟話、大滿貫時(shí)的夸口,也會(huì)受到潮流的影響。

詩(shī)歌的受眾包括女神祭司、國(guó)王和宮廷、知識(shí)同儕的自我批評(píng)小組、民謠歌手搭檔、時(shí)尚潮流搭檔、垮掉派隊(duì)友、創(chuàng)意寫作101班、網(wǎng)路粉絲,正如艾米莉·狄金森所說,你的無(wú)名同伙(your fellow nobodies)。還有詩(shī)人一次又一次在所在之處擲出瘋狂的話,他們被流放、被槍斃、被審查。在獨(dú)裁統(tǒng)治下,愁眉苦臉的游吟詩(shī)人令人不安:在錯(cuò)誤的地方說錯(cuò)誤的話,會(huì)惹上一大堆麻煩。

每首詩(shī)都是如此:詩(shī)歌深深鑲嵌在它們存在的時(shí)間和地方。它們不能拋棄自己的根。幸運(yùn)的話,詩(shī)歌會(huì)超越它們的根。這意味著,后來(lái)的讀者欣賞這些詩(shī)歌,盡管并不是以它最初的方式。美索不達(dá)米亞女神伊絲塔(Inanna)贊美詩(shī)非常吸引人,但它們不會(huì)像古代讀者那樣,閱讀它就像骨髓融化到我的骨頭里:我不認(rèn)為伊絲塔會(huì)隨時(shí)隨地現(xiàn)身,伊絲塔會(huì)把幾座山夷為平地,當(dāng)然我可能是錯(cuò)的。

浪漫主義者一直在談?wù)撚篮愕拿暫蜑闀r(shí)代寫作,但寫作沒有所謂的永恒。名聲和風(fēng)格此起彼落,書籍也會(huì)被唾棄,被焚燒,后來(lái)或許又被發(fā)掘,被回收。今天的歌者很可能成為后來(lái)的歌者的燧火,就像后天的燧火會(huì)從火焰中取出,保存到頌歌和浮雕之中。塔羅牌中的命運(yùn)之輪(Wheel of Fortune)實(shí)際上是一個(gè)輪子,這是有原因的。天有不測(cè)風(fēng)云,至少有時(shí)候是這樣。沒有所謂的命運(yùn)。根本就沒有。

電影《郵差》(Il Postino)里的快遞員偷了聶魯達(dá)的詩(shī)歌,并算在自己的賬上,以此來(lái)為自己的愛情歌唱。“詩(shī)歌不屬于那些寫詩(shī)的人,”他說,“它屬于需要它的人。”事實(shí)上,當(dāng)這首詩(shī)歌從寫下它的人的手中流失掉,當(dāng)這個(gè)人告別這里的時(shí)間和地方,這首詩(shī)歌就會(huì)像原子一樣消散,還有誰(shuí)真正擁有這首詩(shī)歌呢?

鐘聲為誰(shuí)而鳴?親愛的讀者,為你。這首詩(shī)歌是為誰(shuí)而作?也是你,這首詩(shī)歌為你而作。

阮清越談后特朗普時(shí)代的文學(xué)

《特朗普時(shí)代的文學(xué)》

“疫苗有了。川普走了。2021,生活有點(diǎn)正常了。但一切將不同以往。”2021年新年開年,《紐約時(shí)報(bào)》策劃“Let's Start Over(讓我們重新開始)”,邀請(qǐng)十幾位作家,談?wù)撐磥?lái)的政治、時(shí)尚、城市、文學(xué)、教育。“美國(guó)就像一張破損的掛毯,被一只宇宙之手拉扯著,越扯越硬。美國(guó)現(xiàn)代歷史上最邪惡的分裂主義者、最肆無(wú)忌憚的自私自利的總統(tǒng),最終變成了徹頭徹尾的虛無(wú)主義者。這場(chǎng)本應(yīng)給予我們共同目標(biāo)的流行病,使我們彼此對(duì)立。”弗蘭克·布魯尼(Frank Bruni)在談?wù)蔚奈恼轮袑懙馈?/p>

阮清越(Viet Thanh Nguyen)戳穿了自由主義和多元文化政策的虛無(wú)。在美國(guó)社會(huì),自由主義者們都熱衷于移情,但這并不妨礙自由主義者白人屏蔽和歧視黑人,后者在文化版圖中只占有極少一部分。艾美·塞塞爾(Aimé Césaire)、理查德·賴特(Richard Wright)、格洛麗亞·安扎爾杜亞(Gloria Anzaldúa)被視為激進(jìn)主義者,而被排除在文化版圖之外。

阮清越舉了移民文化的例子。在特朗普時(shí)代,移民和難民被妖魔化。但大量的移民文學(xué)仍然視定居殖民主義(settler colonialism)為美國(guó)夢(mèng),移民是崇高的,而結(jié)構(gòu)性不平等問題是被漠視的。大多數(shù)移民作家和持多元文化主義的作家都沒有解開這個(gè)面具。例如露易絲·格麗克。

阮清越提及了娜塔莉·迪亞茲(Natalie Diaz)的小說《后殖民主義愛情詩(shī)》(Postcolonial Love Poem),杰斯·羅(Jess Row)的散文集《白色飛行》(White Flights),克勞迪婭·朗金(Claudia Rankine)的詩(shī)集《只有我們》(Just Us),萊利·朗·士兵(Layli Long Soldier)的詩(shī)歌《鑒于》(Whereas),索爾馬茲·謝里夫(Solmaz Sharif)的詩(shī)歌《看》(Look)。

最后,阮清越引用努爾·印地語(yǔ)(Noor Hindi)新近發(fā)表的一首詩(shī)歌,《去他媽的手工藝講座,我的人民正在死去》(Fuck Your Lecture on Craft,My People Are Dying),其中寫道,“殖民者書寫鮮花,而我想做關(guān)心月亮的詩(shī)人。巴勒斯坦人在監(jiān)獄里看不到月亮。”

阮清越是越戰(zhàn)難民。后來(lái)回憶越戰(zhàn),他寫道,“我的家人和其他難民逃到美國(guó),帶來(lái)了各自的故事,但除了自己人之間交流,多數(shù)不為外人所知。漂泊海外的越南人多達(dá)四百萬(wàn),與多數(shù)相比,我的家人已是幸運(yùn)。戰(zhàn)爭(zhēng)期間,三百萬(wàn)越南人失去了生命,我的親人無(wú)一傷亡;成千上萬(wàn)越南人在乘船海上逃難過程中命沉海底,我的親人安然無(wú)恙。”在這篇文章的結(jié)尾,阮清越直言自己不會(huì)期待美國(guó)會(huì)展現(xiàn)出良心,“請(qǐng)記住,不要指望這個(gè)體系的良心,他們不會(huì)認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)是地獄,因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)是他們的財(cái)源所在、興隆之基。”

此前,在答錢佳楠的訪談中,阮清越提到《同情者》(The Sympathizer)的難民故事的特殊性,以及他本人對(duì)美國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)敘述的失望。“難民故事引入了其他一些元素,會(huì)打破這種移民敘事以及美國(guó)夢(mèng)的神話。這些元素包括最根本意義上的,很多難民來(lái)到美國(guó)是因?yàn)槊绹?guó)對(duì)他們的家園做了些什么。……回頭看美國(guó)文學(xué)對(duì) 越戰(zhàn)題材的處理,這部分的經(jīng)驗(yàn)在文學(xué)中是斷裂的。多數(shù)是美國(guó)作家寫戰(zhàn)爭(zhēng),然后是越南裔作家寫在美國(guó)的難民經(jīng)歷。也有難民涉及戰(zhàn)爭(zhēng)和移居兩部分,但是他們寫的是越南期間作為平民的經(jīng)歷和之后作為難民移居他鄉(xiāng)。能夠?qū)憫?zhàn)爭(zhēng)故事的越南士兵用越南語(yǔ)寫作,也就是說他們的書英語(yǔ)讀者讀不到。于是,美國(guó)人仍然主宰了對(duì)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的話語(yǔ)權(quán)。”阮清越回答說。

阮清越是普利策小說獎(jiǎng)、麥克阿瑟天才獎(jiǎng)、古根海姆獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)?wù)摺H钋逶浆F(xiàn)任教于南加州大學(xué)。新作《忠誠(chéng)》(The Committed)將在今年推出。《忠誠(chéng)》的內(nèi)容涉及販毒、左翼、難民、黑社會(huì)、法國(guó)。

讓-菲利普·圖森新作《情緒》

在歐洲局勢(shì)籠罩在疫情、氣候危機(jī)、民粹主義的陰霾下的今天,讓-菲利普·圖森(Jean-Philippe Toussaint)出版了新作《情緒》(Les émotions),勾勒了政府和國(guó)際爭(zhēng)端的大致樣貌,和個(gè)人對(duì)當(dāng)代歷史的悲憫,探索了今日歐洲身份的模糊性、復(fù)雜性、焦慮。“自二戰(zhàn)以來(lái),歐洲經(jīng)歷了兩個(gè)重大周期。首先是進(jìn)步的周期,道德和人權(quán)領(lǐng)域取得了漸進(jìn)的進(jìn)步,這個(gè)周期在上世紀(jì)七十年代截止。接著是自由主義的周期,它持續(xù)到2008年金融危機(jī)為止。今天的世界正在處在民粹主義的周期之內(nèi),人們對(duì)精英和代議制民主存在著普遍的不信任。”圖森總結(jié)道。

讓-菲利普·圖森

《情緒》一書很好地結(jié)合了兩方面,亞歷山大·拉克魯瓦(Alexandre Lacroix)在《哲學(xué)》雜志(Philosophie)撰文評(píng)論說,其一是歐洲作為一個(gè)整體的具體想象,其二是精英主義的敘述。將這兩方面結(jié)合在一起幾乎是不可能的,但圖森完成了這個(gè)任務(wù)。

正如書名所暗示的,《情緒》關(guān)注的是情緒,而非智力。主角或者敘述者是一位歐盟委員會(huì)高級(jí)官員,讓·德特雷茲(Jean Detrez)。一方面,德特雷茲深陷于技術(shù)體系和權(quán)力機(jī)器之中,他越來(lái)越專業(yè),越來(lái)越具有掌控力;另一方面,德特雷茲的內(nèi)心出現(xiàn)了空洞,自己的情緒變得越發(fā)不和諧,無(wú)法預(yù)測(cè)和難以理解。圖森用細(xì)致而精確的書寫,構(gòu)造出緩慢而漫長(zhǎng)的場(chǎng)景。相較之下,情節(jié)壓縮到了極致:他發(fā)現(xiàn)一個(gè)以自己名字命名的U盤,卷入了一個(gè)陰謀。

書中最重要的一個(gè)段落是,德特雷茲看著父親的尸體,掙扎著做出情緒上的反應(yīng),可他卻只能識(shí)別應(yīng)有的情緒:“我察覺到情勢(shì)里所隱藏的情緒,但卻沒有感受到這種情緒。或許我的精神過度緊張和機(jī)敏,它聆聽到了我所感受到的,或者我應(yīng)該感受到的。可是我無(wú)法真正感受到它們,我只能在外面觀察它們。在這種微妙的區(qū)別中,我見證了我的性格:僵硬,病死,表達(dá)情感時(shí)會(huì)遇到種種困難。”

圖森和讓·艾什諾茲(Jean Echenoz)等人的作品被認(rèn)為是“新新小說”(Nouveau Nouveau Roman),這一流派繼承自新小說而來(lái)。像新小說一樣,新新小說大多是午夜出版社(Minuit Press)扶持的。學(xué)者趙佳引述蘇菲·貝爾托(Sophie Bertho)等研究者的說法指出,新新小說家們繼承了新小說家們對(duì)文本機(jī)理的關(guān)注。新新小說家們尤其熱衷于敘事,推動(dòng)了“對(duì)小說性的真正的革新”,既“給予虛構(gòu)以地位”,又“從內(nèi)部予以破壞”。新新小說家們有“同一種發(fā)明世界的意志”,同時(shí)又發(fā)現(xiàn)參與創(chuàng)作計(jì)劃的最好手段是“全身心地沉醉于笑的虛構(gòu)中”。

圖森和新小說家和新新小說家有些微不同。圖森的獨(dú)特之處是,黑暗而尷尬的超現(xiàn)實(shí)主義幽默,例如那些在圖森的作品中反復(fù)出現(xiàn)的時(shí)刻,或者令人坐立不安的場(chǎng)景。在《逃跑》(Fuir)中,玫瑰色的霧霾一直籠罩著。在《瑪麗的真相》(La vérité sur Marie)中,有人試圖在東京機(jī)場(chǎng)將一匹純種馬送上貨運(yùn)飛機(jī)。在《裸》(Nue)中,一家巧克力工廠發(fā)生了毀滅性的火災(zāi)。在La clé USB中,敘述者試圖在不做筆記的情況下發(fā)表一篇主題論文。正如圖森自述,“在作品里,我是把事物放在時(shí)間和空間中的,而時(shí)間和空間本身就是非常細(xì)節(jié)化的。”

圖森的極簡(jiǎn)主義、實(shí)驗(yàn)手法、超真實(shí)模擬在“瑪麗系列”(MMMM)四部曲中展現(xiàn)得淋漓盡致。難怪學(xué)者沃倫·莫特(Warren Motte)稱之為“瑣碎的史詩(shī)”(epics of the trivial)。四部曲包含《做愛》(Faire l'amour)、《逃跑》(Fuir)、《瑪麗的真相》(La vérité sur Marie)、《裸女》(Nue),分別創(chuàng)作于2002年、2005年、2009年、2013年。故事發(fā)生在一年半的時(shí)間里,地點(diǎn)置于亞洲幾個(gè)國(guó)家,故事僅是敘述者我和瑪麗之間的愛欲和情感。四部曲的最后,我和瑪麗再度相愛。“我們?cè)诤诎抵袚肀е鴮?duì)方,帶著激情,帶著悲傷,帶著信任,帶著愛,我感到懷里的瑪麗是如此脆弱……瑪麗有點(diǎn)驚訝地對(duì)我說、對(duì)我呢喃:‘那么,你是愛我的咯’”。

在一篇隨筆性自述論文里,圖森區(qū)分了兩種概念,急迫和忍耐,它們是需要作者調(diào)和的一對(duì)關(guān)系。“急迫需要沖動(dòng)、激情和速度,而忍耐要求緩慢、堅(jiān)韌和努力。然而在寫書的過程中,它們倆都是必不可少的,所占的比例有所變化,分量各不相同……卡夫卡,每天晚上,都坐在書桌前,等待激情推動(dòng)他去寫作。他對(duì)文學(xué)有這種信仰,而且只相信這一信仰(我不能也不愿成為其他任何人,他說),于是,他每天晚上都想著這一無(wú)法企望的美事降臨到他身上:寫。”

圖森于1957年生于比利時(shí)布魯塞爾,父親是比利時(shí)《晚報(bào)》(Le Soir)駐法記者,母親是立陶宛裔書商,他的大部分時(shí)間在巴黎度過。圖森于1979年、1980年分別獲得巴黎政治大學(xué)和巴黎大學(xué)的學(xué)位。不同于其妹妹安妮-多米尼克·圖森(Anne-Dominique Toussaint)選擇進(jìn)入影視行業(yè),圖森選擇了文學(xué)。圖森在寫作生涯初期就認(rèn)定了新小說,后來(lái)在午夜出版社出版了第一本作品,《浴室》(La Salle de bain)。八十年代起,圖森也參與到電影制作中,先后參與了三部電影,《先生》(Monsieur)(1990年),La Sévillare(1992年),《溜冰場(chǎng)》(The Ice Rink)(1999年)。此外,圖森還涉足攝影藝術(shù)。

作家阿米特·喬杜里

2020年12月1日,阿米特·喬杜里(Amit Chaudhuri)在母校牛津大學(xué)貝利奧爾學(xué)院(Balliol College)發(fā)表了題為《我為什么寫小說?:它是否源于生活?是否真實(shí)發(fā)生過?》的在線演講,《n+1》做了全文刊載。

整場(chǎng)演講,喬杜里都在圍繞“我為什么真的在寫小說?”這個(gè)問題展開,或者如喬杜里所說,這是兩個(gè)問題,“這是來(lái)自你的生活嗎?這是真的嗎?”喬杜里先是回應(yīng)了人們對(duì)他的小說的質(zhì)疑,他認(rèn)為自己的作品并非傳記或者回憶錄,盡管連媒體都稱之為自傳類小說——當(dāng)然,喬杜里會(huì)反駁說,并不存在自傳類小說。

喬杜里的第七部小說《少年時(shí)光的朋友》(Friend of My Youth)的確和他的生活存在某種相關(guān)性。說句題外話,小說和愛麗絲·門羅(Alice Munro)的某部作品重名了。小說主人公或者敘述者就是阿米特·喬杜里(Amit Chaudhuri),這位朋友是拉姆(Ramu)。拉姆有毒癮,后來(lái)進(jìn)了康復(fù)中心,并從此從他的世界脫逃了。兩位喬杜里都經(jīng)歷了同樣的事情,他們都寫了《少年時(shí)光的朋友》,在泰姬瑪哈酒店(Taj Mahal hotel)交換了母親和妻子送給他的兩雙鞋,在牛津大學(xué)讀書,并嘗試做音樂。

喬杜里對(duì)上述答案最直接的回應(yīng)是:在《少年時(shí)光的朋友》中,生活中的那些故事沒有發(fā)生。再進(jìn)一步講,情節(jié)無(wú)關(guān)于故事,情節(jié)不是一個(gè)現(xiàn)實(shí),情節(jié)是一種虛構(gòu)。根本上講,引用喬杜里,“時(shí)間在無(wú)畏地前進(jìn)”。

“困難在于對(duì)敘述氛圍的抗阻,敘述氛圍是某種東西已然結(jié)束的氛圍……‘顯示,而不是告知’,這是一個(gè)空洞的指令,更真實(shí)的關(guān)鍵是‘如何不去重述,如何敘述當(dāng)下’,‘顯示’和‘告知’會(huì)被鑲嵌在其中。”喬杜里如是聲稱。喬杜里似乎錯(cuò)誤地引用了《寫作的零度》中的例子,該例子并不見諸于該書,但喬杜里恰當(dāng)?shù)匮由炝怂幕貞?yīng):小說之為小說,正在于它已將“公爵夫人五點(diǎn)鐘走了出去”變成一種基本的敘述,而非其他,它在其中經(jīng)受了一種馴化。再次借用喬杜里的一個(gè)比喻,寫作即作曲。

納博科夫提出并反對(duì)的“潛意識(shí)坐標(biāo)”(subliminal coordinates),也正是喬杜里所反對(duì)的。或許喬杜里的反對(duì)更為徹底。1999年和2000年,喬杜里意識(shí)到英國(guó)文學(xué)和印度英語(yǔ)文學(xué)現(xiàn)場(chǎng)的同質(zhì)性(homogeneity),它涉及國(guó)家境況、多元文化、戲劇獨(dú)白、烏托邦經(jīng)驗(yàn)等等因素,就連石黑一雄、伊恩·麥克尤恩、布克獎(jiǎng)也不例外。

后來(lái),喬杜里拿出了他的行動(dòng),他發(fā)起了文學(xué)行動(dòng)主義(literary activism)。2014年,喬杜里發(fā)起了研討會(huì),并發(fā)表了《使命宣言:論文學(xué)行動(dòng)主義》(Mission Statement:On Literary Activism)。

自上世紀(jì)九十年代中期以來(lái),如喬杜里所言,出版系統(tǒng)接管了文學(xué)系統(tǒng),原有的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)被廢棄,新的標(biāo)準(zhǔn)將以文化資本的方式制定,喬杜里將之命名為“市場(chǎng)行動(dòng)主義”(market activism)。那些知名的作家也參與到“市場(chǎng)行動(dòng)主義”之中,薩爾曼·拉什迪從之前的代理人那里叛逃,將自己的小說《撒旦詩(shī)篇》轉(zhuǎn)交給安德魯·懷利(Andrew Wylie)。阿蘭達(dá)蒂·洛伊的《微物之神》被哈珀·科林斯印度(Harper Collins India)主編潘卡·米什拉(Pankaj Mishra)發(fā)現(xiàn)了。相比之下,總部位于加爾各答的獨(dú)立出版社海鷗(Seagull)受到了喬杜里的贊揚(yáng),海鷗獲取了包括托馬斯·伯恩哈德、恩古齊·瓦·提安哥(Ngugi Wa Thiong’O)等在內(nèi)的世界文學(xué)名家的版權(quán)。

喬杜里為文學(xué)行動(dòng)主義,舉了兩個(gè)例子。其中一個(gè)是居住在英國(guó)的南非小說家佐伊·維科姆(Zo? Wicomb),她的聲譽(yù)在德里克·阿特茲(Derek Attridge)的推動(dòng)下得到了提升。另外一個(gè)是阿爾溫德·克里希納·梅赫羅特拉(Arvind Krishna Mehrotra)被喬杜里提名為牛津大學(xué)詩(shī)歌教授,但2009年評(píng)選在一系列的丑聞后不歡而散,直到2010年重新開始新的議程。

喬杜里,出生在加爾各答,像百年前的泰戈?duì)栆粯樱揖硟?yōu)渥,叛逆而愛文學(xué)。喬杜里的母親在少年時(shí)期會(huì)為喬杜里演奏泰戈?duì)柕母枨氖攀兰o(jì)開始,詩(shī)歌有兩個(gè)偉大的譜系,其一是形而上學(xué)的,充滿光芒和價(jià)值的;其一是論辯式的,但任意而武斷,在《意外的泰戈?duì)枴罚═he Accidental Tagore)一文中,喬杜里稱他曾以為泰戈?duì)枌儆谇罢撸絹?lái)越相信泰戈?duì)枌儆诤笳摺潭爬锏募訝柛鞔疬€有,納薩爾派運(yùn)動(dòng)(Naxalite movement)、杜爾迦女神(Durga)。

在寫作小說、詩(shī)歌、政論文章之外,喬杜里還做音樂,主要有印度古典音樂和實(shí)驗(yàn)音樂。喬杜里發(fā)行有兩張專輯,This Is Not Fusion和Found Music,今年他自主發(fā)行了Khayal In Gujri Todi and Madhuvanti,2002。他的女兒,阿魯娜(Aruna)是一位流行音樂人。他的妻子是羅辛卡·喬杜里(Rosinka Chaudhuri),牛津大學(xué)首任全球南方梅隆教授(Mellon Professor of the Global South)。目前,喬杜里任教于東英吉利大學(xué)(University of East Anglia),主持創(chuàng)意寫作課程。

中東歐知識(shí)分子奧克薩納·扎布日科

2021年1月1日,今年第一期《泰晤士報(bào)文學(xué)增刊》刊登了對(duì)烏克蘭作家奧克薩納·扎布日科(Oksana Zabuzhko),扎布日科是歐洲最具有探索精神的知識(shí)分子之一。此前,Amazon Crossing出版了由哈利娜·哈林(Halyna Hryn)、阿斯科爾德·梅爾尼烏克(Askold melnyuk)、尼娜·穆雷(Nina Murray)、馬爾科·卡林尼克(Marko Carynnyk)、瑪爾塔·霍班(Marta Horban)所翻譯的故事集《你的廣告可以放在這里》(Your Ad Could Go Here)。

書中第一個(gè)故事是《哦妹妹,我的妹妹》(Oh Sister,My Sister),故事講述了主人公見證母親,一個(gè)政治迫害者,放棄了第二個(gè)孩子。“她用她冰冷軀體的全部力氣,對(duì)那一小塊生命說話,她絕望地鉆進(jìn)了她的內(nèi)心深處,請(qǐng)?jiān)徫摇T徫遥瑢氊悾矣H愛的女兒或兒子,我親愛的——你的母親因?yàn)榭謶侄桓宜蔽恪!惫适路从沉嗽既湛圃谄渌髌分械脑V求,集體歷史對(duì)個(gè)人命運(yùn)的摧毀性影響。

在扎布日科的故事里,她向留駐了諸多壓抑和暴力的女性身體和女性命運(yùn)投注了很多注意力。在這些故事里,過去的創(chuàng)傷不斷重新:校園女同性戀,被強(qiáng)奸的歌手,置身在男性欲望下的女孩。“在公園的長(zhǎng)椅上,女孩們瘋狂地纏繞在一起……當(dāng)艾菲親吻達(dá)卡眼睛下的淚痕,把她的嘴唇貼在她的嘴唇上,愕然喘息著,剎那間,艾菲的心跳在達(dá)卡的胸膛里,兩個(gè)人都僵住了……”《女孩們》(Girls)如是寫道。這就是我們時(shí)代的克萊坦涅斯特拉、奧菲利婭、格特魯?shù)隆⒒夜媚铩?/p>

扎布日科的主題還有國(guó)家認(rèn)同。《古斯塔夫的專輯》(An Album for Gustav)講述了一個(gè)外國(guó)攝影師和參與橙色革命的年輕夫婦的邂逅。攝影師向讀者宣告,西方社會(huì)無(wú)法理解和想象烏克蘭;而年輕夫婦則象征著烏克蘭的未來(lái),象征著烏克蘭豐富而美好的未來(lái)。

與此同時(shí),烏克蘭在歷史之中是消聲的,是沉默的,扎布日科這一代繼承了歷史的沉默。在扎布日科看來(lái),中東歐的作家群體開始為沉默的歷史和死亡發(fā)聲,而今時(shí)今日的這個(gè)群體,可以和上世紀(jì)六七十年代的拉美文學(xué)相提并論。

扎布日科于1960年9月19日生于盧茨克(Lutsk),其父親斯蒂芬·伊萬(wàn)諾維奇·扎布日科(Stefan Ivanovich Zabuzhko)是一位作家。從1968年開始,扎布日科就生活在基輔。扎布日科在基輔大學(xué)學(xué)習(xí)哲學(xué),并于1987年獲得美學(xué)博士,隨后在各大院校任教。目前,扎布日科在烏克蘭國(guó)家科學(xué)院一個(gè)哲學(xué)研究所工作。1994年,扎布日科獲得富布賴特獎(jiǎng)學(xué)金。

扎布日科被認(rèn)為是后切爾諾貝利一代。切爾諾貝利象征著核威脅和世界末日,也象征著蘇聯(lián)意識(shí)形態(tài)的終結(jié)。《烏克蘭性的田野工作》(Field Work in Ukrainian Sex)、《被遺棄的秘密博物館》(The Museum of abanded Secrets)是扎布日科最知名的虛構(gòu)作品。《烏克蘭圣母院:神話沖突中的烏克蘭女人》(Notre Dame d'Ukraine:A Ukrainian Woman in the Conflict of Mythologies)是扎布日科最知名的非虛構(gòu)作品。