收藏記憶與雕刻時光 ——關(guān)于賀賀和她的藝術(shù)

永恒的無休止的循環(huán)

無處隱藏的火焰

那是一座不設(shè)防的關(guān)于時間的城池

在北京宋莊舉辦的“獨(dú)立品格”藝術(shù)展上,有幾件作品別具一格,引起了我的注意。那是幾幅抽象繪畫,調(diào)子灰冷,語言極簡,很純粹,幾乎看不到任何造型,只有一些影影綽綽的痕跡,在畫面彌漫開來,引人遐想。我被這幾幅作品中透出的斑駁意向所吸引,駐足良久。

展覽是一個契機(jī),相識是一種緣分。我相信,在茫茫人海中,人與人相識,都是上天的安排,該相遇的總會相遇。

通過聊天,我知曉了賀賀的一些情況,她畢業(yè)于廣州美術(shù)學(xué)院,現(xiàn)生活在廣州,是一名職業(yè)畫家,也從事寫作。不僅如此,我還知道她是湖南女子,跟我是同鄉(xiāng),這讓我產(chǎn)生了一種本能的親近感。

此后不久,我恰好到廣州出差,期間,她熱情地接待了我和我的朋友,給我們一種他鄉(xiāng)遇故知的溫暖感,同時,也感受到賀賀的熱情、豪爽和仗義,有著湖南女子落落大方的性格。因此,我對她的藝術(shù)和人生又有了進(jìn)一步的了解。

從廣州美院畢業(yè)后,賀賀選擇做職業(yè)畫家,這本身就是一種冒險,需要勇氣和魄力。尤其是在充滿了商業(yè)氣氛的廣州,賀賀的選擇無異于逆水行舟,其艱難程度可想而知。由此,我聯(lián)想到她的繪畫,其純粹性的來源,大概正是體現(xiàn)了她的超然象外與潔身自好吧。

其實(shí),抽象畫本身就是一種去功利化的藝術(shù)。之所以藝術(shù)史的邏輯會從具象發(fā)展到抽象,就是要擺脫藝術(shù)對他者的依賴,如中世紀(jì)附著于宗教,后來又依托于文學(xué)等,還藝術(shù)以獨(dú)立的語言形式。當(dāng)然,抽象藝術(shù)的興起,也跟現(xiàn)代哲學(xué)的轉(zhuǎn)型密不可分,尤其是精神分析學(xué)的出現(xiàn),為抽象藝術(shù)擺脫外部造型,而轉(zhuǎn)向心理呈現(xiàn)提供了注釋。所以,抽象藝術(shù)也就成為了藝術(shù)史發(fā)展的必由之途。

不過,中國的抽象藝術(shù)跟西方還是略有不同。不同之處在于,抽象藝術(shù)在中國的意義不是藝術(shù)史邏輯催成的結(jié)果,而是作為一種疏遠(yuǎn)于功利或物象的表達(dá)方式,具有獨(dú)立的品格與人文立場。這使得抽象藝術(shù)在中國,其純粹的形式本身,也包含了諸多敘事的內(nèi)容。正如當(dāng)年吳冠中以“形式美”來反抗現(xiàn)實(shí)主義一樣,形式即內(nèi)容,也由此構(gòu)成了中國抽象藝術(shù)的邏輯起點(diǎn)。賀賀的抽象畫就是承接了這樣一個線索,其純粹性的表達(dá)既是她的藝術(shù)觀念,也是她的敘述內(nèi)容。

那么,賀賀擺脫了社會性的敘事之后,在她的抽象畫中究竟又在表現(xiàn)什么呢?我認(rèn)為她是在表達(dá)時間觀念,或者更準(zhǔn)確地說,她是在捕捉時間流逝的痕跡。賀賀以一個女性藝術(shù)家特有的敏感,看繁華落盡,經(jīng)世事滄桑,深切地體會到了青春易逝、年華易老的蒼涼與無奈。于是,她用畫筆來記錄流逝的光陰:一方面是藉此不斷回眸自己的青春歲月;另一方面也是銘刻自己走過的歷史印痕。

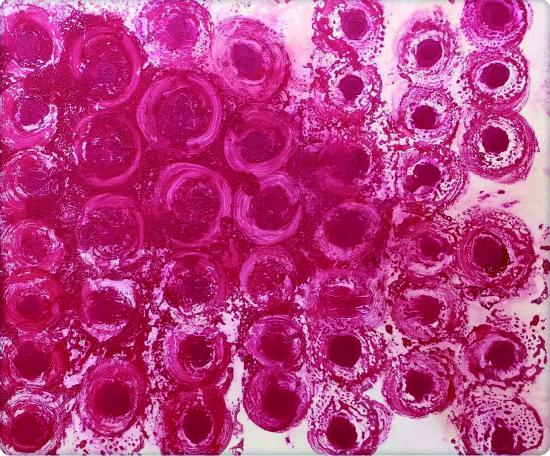

在賀賀的作品中,我們能夠看到深深淺淺的許多層次,那是她反反復(fù)復(fù)涂抹的痕跡。正是通過一遍又一遍的渲染,或留白,或覆蓋,賀賀把她生命的經(jīng)驗、細(xì)膩的情感,以及深刻的認(rèn)識等,一并融入到作品中,從而使她的畫面森羅萬象,具有了多彩的意向與豐富的層次。尤其是她運(yùn)用一些大大小小的點(diǎn)來構(gòu)成畫面的肌理,呈現(xiàn)出一種斑駁感,更讓我們透過時間的痕跡,感受到了她情緒的起伏和生命的律動……

毫無疑問,賀賀的抽象畫,是她與自己的一種心靈對話。這就像女人喜歡照鏡子,賀賀的抽象畫,實(shí)際上也是一種自我鏡像,其中所映照出來的,正是她內(nèi)心的傷感、惆悵,以及反抗與掙扎。我由此看到一位畫家跌宕的內(nèi)心,實(shí)際上跟所有女性一樣,都隱藏著千千心結(jié)與多愁善感。

我始終認(rèn)為,在表達(dá)內(nèi)心情感與心理活動上,女性藝術(shù)家占有天然的優(yōu)勢。因而,她們總是能夠在已有的藝術(shù)形式中重新開拓出新的心理空間。對于賀賀的繪畫而言,我感興趣的地方正在于此,在于她拓展了抽象畫的表現(xiàn)維度。雖然賀賀的文學(xué)作品我尚未讀到,但我相信,也一定會跟她的繪畫有所關(guān)聯(lián),即都是在線性的時間軌道中,為自己挖掘出一個縱深的精神避難所與青春夢想地。