女性寫作并不需要明確的禁令,也是阻力重重

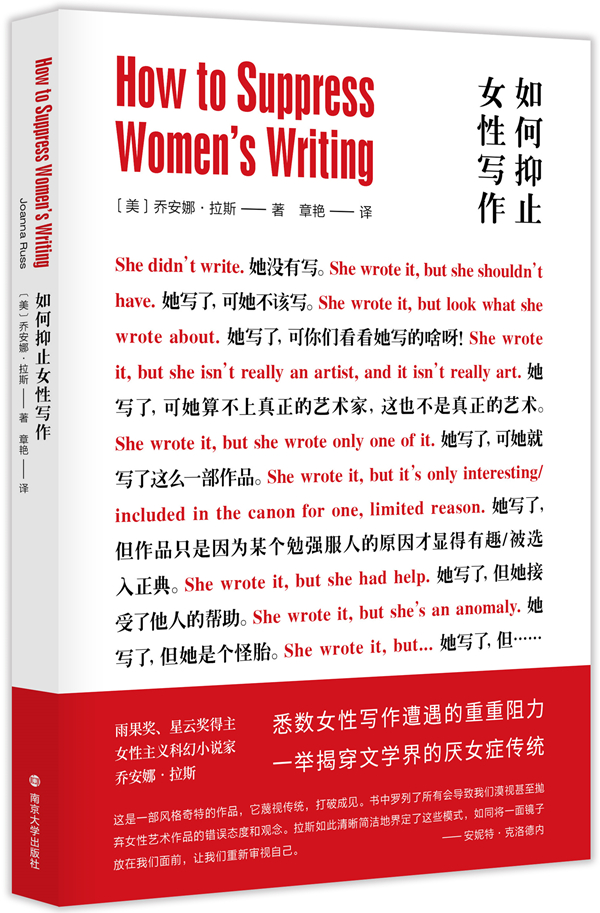

《如何抑止女性寫作》(【美】喬安娜·拉斯/著 章艷/譯,南京大學(xué)出版社·三輝圖書,2020年11月版

在考察前幾個世紀(jì)的歐美女性文學(xué)時(shí)(我將集中討論英語文學(xué),也會提及關(guān)于其他語言的文學(xué)以及繪畫的例子),我們沒有發(fā)現(xiàn)絕對禁止女性以女性身份來寫作的做法,而美國黑奴則曾因?yàn)楸唤箤懽髀駴]了他們的很多詩學(xué)和修辭傳統(tǒng),即使寫成了文字也遭到各種形式的貶抑,后面這一點(diǎn)和女性寫作的遭遇是一樣的。詹姆斯·鮑德溫列出的“一長串偉大詩人,荷馬以來的一些最偉大的詩人”很容易就被多數(shù)派文化打發(fā)到一邊了,在這種文化里,只有寫下來的東西才算數(shù)。那些留下來的斷簡殘篇絕大部分會被忽視,但如果這些東西真的出現(xiàn)時(shí),就要用上更為復(fù)雜微妙的辦法了——這些我們會在下面討論。(例如,最初,黑人接受教育是違法的。等到黑人解放之后,黑人接受教育的機(jī)會稀少,質(zhì)量低下,缺乏經(jīng)費(fèi)。這就是所謂進(jìn)步。)

但是事實(shí)上,一些白人女性、黑人女性、黑人男性還有其他有色人種已經(jīng)養(yǎng)成了把東西付諸筆端的討厭習(xí)慣,這些東西有的還出版了,出版的材料,特別是書,進(jìn)入書店,出現(xiàn)在人們手上,收藏在圖書館,有時(shí)候還進(jìn)入了大學(xué)課程。那我們怎么辦?

首先,要意識到,沒有正式的從事藝術(shù)的禁令,并不妨礙法力無窮的非正式禁令的存在,這一點(diǎn)很重要。例如,貧窮和忙碌顯然是藝術(shù)創(chuàng)作的巨大障礙:19世紀(jì)的大多數(shù)英國工人一天得勞作十四個小時(shí),他們不可能把時(shí)間花在完善十四行詩上。(當(dāng)然,當(dāng)工人階級文學(xué)確實(shí)出現(xiàn)時(shí)——出現(xiàn)過,而且會繼續(xù)出現(xiàn)——那就可以用對付女性藝術(shù)的方法來對付它。顯然,這兩個類別有部分重疊。)人們通常認(rèn)為中產(chǎn)階級沒有受到貧窮和忙碌的困擾,但事實(shí)并非如此——如果這些人是中產(chǎn)階級婦女的話。把這些婦女稱為中產(chǎn)階級男人的附屬品也許更為準(zhǔn)確,因?yàn)閱慰孔约涸诮?jīng)濟(jì)上的努力,她們無法保住自己的中產(chǎn)階級地位;如果是演員或是歌手,她們就成了品行不端的人(我在后面還會談這個問題);如果是已婚婦女,在英國19世紀(jì)的大部分時(shí)期她們都會一無所有(1882年有了《已婚婦女財(cái)產(chǎn)法》)。未婚女性最好的工作是家庭教師,這是介于貴婦和女仆之間的某個奇怪的社會角色。這里有一位1811年的維頓小姐(Miss Weeton),弗吉尼亞·伍爾夫的《三個基尼金幣》讓人們知道了她,“我渴望學(xué)習(xí)拉丁語、法語、藝術(shù)、科學(xué),學(xué)習(xí)所有的一切”——因?yàn)橐男屑彝ソ處煹姆N種義務(wù),她的這種渴望讓她感到痛苦萬分,作為家庭教師,除了教書,她還要縫紉和洗碗。在她之后30年,我們發(fā)現(xiàn)《簡·愛》的作者一年有20英鎊的收入,“相當(dāng)于為家庭教師洗為數(shù)不多的衣物所得收入的五倍”(由此可以推斷洗衣工一年的收入是四英鎊),“是《簡·愛》這本書價(jià)格的十一倍”,這是埃倫·莫爾斯在《文學(xué)女性》(Literary Women)中寫道的。M.珍妮·彼得森在她的書中提到,從休厄爾夫人1865年的小說中可以看出,當(dāng)時(shí)保育員的工資相當(dāng)于貼身侍女,學(xué)識一般的女家庭教師相當(dāng)于男仆,學(xué)問精湛的女家庭教師相當(dāng)于馬車夫或男管家。艾米莉·狄金森身無分文:她得向父親討郵票,問他要錢買書。正如伍爾夫在《一間自己的房間》中所言,“在那些出色的小說中,《維萊特》《愛瑪》(Emma)《呼嘯山莊》《米德爾馬契》(Middlemarch)”的作者都是“窮得連買幾刀稿紙都沒錢的女人”。至于人們總認(rèn)為會和這種奇怪的貧窮相伴相隨的閑暇時(shí)間,艾米莉·狄金森似乎是有的(雖然她也要做家務(wù),在母親去世前的生病期間照顧她)。但據(jù)傳記作家戈登·海特說,著名的瑪麗安·伊萬斯[Marian Evans,也就是后來的喬治·艾略特(George Eliot)]在她年近三十的那幾年里根本沒有自己的時(shí)間,她得料理家務(wù),還要照顧生命垂危的父親,她“不分白天黑夜地護(hù)理……看上去像個幽靈”。1859年,在租借的房子里住了10年后,這位著名小說家和喬治·亨利·劉易斯買了房子,她“負(fù)責(zé)家務(wù),例如:買家具……物色并管理仆人、點(diǎn)餐——最后這件事,劉易斯為了讓她有時(shí)間寫作有時(shí)也會分擔(dān)”。瑪麗·居里(Marie Curie)的傳記作者是她的女兒伊芙(Eve),她描寫了母親早年的家庭生活,那也正是她開始其科學(xué)生涯的時(shí)期。在工作一整天之后,居里夫人還要打掃衛(wèi)生、買東西、燒飯和照看孩子,而這一切皮埃爾·居里(Pierre Curie)從不插手。

到了20世紀(jì),這種情況并無多少改觀。西爾維婭·普拉斯早晨五點(diǎn)鐘起床寫作,雖說她的工作時(shí)間相當(dāng)有限,但和作為工人階級女性的蒂莉·奧爾森相比已經(jīng)幸運(yùn)得多。奧爾森描述了自己既要照顧家庭,又要寫作,還要為了維持家庭生計(jì)全職在外工作的三重壓力,她寫道:

四個孩子中最小的那個去了學(xué)校……我的工作……我的寫作,我可以用某種方式把寫作放在內(nèi)心四處帶著,工作的時(shí)候,做家務(wù)的時(shí)候。在汽車上的時(shí)間,甚至是沒位子不得不站著的時(shí)候……工作時(shí)的一點(diǎn)點(diǎn)偷閑……家務(wù)做完后的深夜……有時(shí)候我這種三重身份的日子難以繼續(xù)。一天工作十五小時(shí)的現(xiàn)實(shí)對我的寫作干擾太大。我不再有那種瘋狂的忍耐力……常常有寫作的沖動,常常又失去……我的作品死了。

奧爾森還引用了凱瑟琳·曼斯菲爾德的話:

家務(wù)似乎占據(jù)了太多時(shí)間……這個星期你和戈登(Gordon)一直在聊天,而我在洗碗……你走以后,我散了個步,滿腦子全是平底鍋和燃油爐的影子……不管我在做什么,寫什么,你(約翰·米德爾頓·默里)都會嚷嚷:“親愛的,有沒有茶喝呀?已經(jīng)五點(diǎn)鐘了。”

曼斯菲爾德很自責(zé),她繼續(xù)寫道,“今天我討厭自己”,然后求默里對她說“我能理解”。(她并不求他幫忙。)

奧爾森在關(guān)于麗貝卡·哈丁·戴維斯的那本令人傷心的傳記中[根據(jù)戴維斯的《鐵磨房的生活》(Life in the Iron Mills)所寫],逐一討論了一個人為什么不可能同時(shí)成為藝術(shù)家、全職家庭主婦和母親、全職養(yǎng)家者。1881年,戴維斯在給兒子理查德·哈丁·戴維斯(Richard Harding Davis)的信中寫道,“靠的不是靈感,是練習(xí)。真正持久的成功需要付出時(shí)間和耐心扎實(shí)的工作。”(第149頁)但她自己,正如奧爾森明確指出的,并沒有也不能按照她自己的建議去做:“在做完家務(wù),照顧好克拉克(Clarke,她丈夫)和孩子后,她已累得筋疲力盡,然后用那些擠出來的時(shí)間去寫一本需要她全身心投入的書。有時(shí)候?yàn)榱粟s每個月苛刻的進(jìn)度,她只能寄出大段來不及校對加工的文字。”(第129頁)也許喬治·艾略特、勃朗特姐妹和克里斯蒂娜·羅塞蒂都沒有孩子并不是偶然,伊麗莎白·巴雷特實(shí)際上也差不多(她很晚才生了一個孩子,而且有仆人幫忙),而戴維斯呢:

……毫不懷疑地接受……克拉克作為一個男人應(yīng)該能夠大顯身手,而她作為女人的使命是要幫助他實(shí)現(xiàn)那個目標(biāo):料理家務(wù)、照顧孩子、創(chuàng)造讓他能夠集中精力、放松身心的良好氛圍。

當(dāng)代的一位作家凱特·威廉曾寫道:

……有太多壓力逼著我再次放棄寫作,成為母親,成為家庭主婦,等等……我丈夫很理解我,他希望我寫作,但他似乎也無能為力……我意識到,這個世界,這個世界上幾乎每一個人,會把越來越多的責(zé)任加在任何一個愿意繼續(xù)接受這些責(zé)任的女人身上。一旦其他責(zé)任太重,她就必須放棄對自己的責(zé)任。或者她就只能采取徹底自私的立場,拒絕這個世界,然后接受任何可能出現(xiàn)的負(fù)罪感。

除非一個女人知道自己是另一個弗吉尼亞·伍爾夫或簡·奧斯丁(Jane Austen),否則她怎么可能說“不”?……一般來說,人們都認(rèn)為要把孩子、房子、學(xué)校職責(zé)、丈夫的需要、院子等擺在前面……要改變順序……太難了。我們的成長經(jīng)歷里壓根就沒做這種準(zhǔn)備。

如果說時(shí)間很重要,那么獲得材料和訓(xùn)練的機(jī)會也很重要。這對作家來說也許不像對畫家那么明顯,但如果說女性從來沒有被剝奪獲得高級書寫紙和鉛筆的權(quán)利,那也許是因?yàn)檫@樣的禁令根本無法實(shí)施。不讓女性接受高等教育的歷史人人皆知,根本不需要在這里再費(fèi)筆墨。也許不那么廣為人知的是,這種不讓女性接受高等教育的做法改頭換面后繼續(xù)存在。例如,1953年我進(jìn)入康奈爾大學(xué)的文理學(xué)院時(shí)(在不知情的情況下),用的是當(dāng)時(shí)唯一的一個女生名額。等我1967年以教師身份再次進(jìn)入這個學(xué)院時(shí),這個配額已經(jīng)提高到50%。1973年我離開時(shí),這個學(xué)院正在熱烈討論是否要完全廢除配額,是否要允許入校女生的人數(shù)有史以來第一次超過男生(因?yàn)閰⒓有律雽W(xué)考試的女生在學(xué)術(shù)背景上普遍優(yōu)于男生)。

當(dāng)然,在可以控制材料和訓(xùn)練機(jī)會的領(lǐng)域,這種控制是存在的。凱倫·彼得森(Karen Petersen)和J.J.威爾遜(J.J.Wilson)在《女藝術(shù)家》(Women Artists)中寫道,英國皇家美術(shù)學(xué)院的兩位女創(chuàng)始人(瑪麗·莫澤和安杰莉卡·考夫曼)在約翰·佐范尼創(chuàng)作題為“研究裸體模特的院士”(The Academicians Studying the Naked Model)的學(xué)院創(chuàng)始人群像時(shí)沒有在場,而只是“出現(xiàn)在墻上的圖畫中,因?yàn)楦鶕?jù)法律和習(xí)俗,她們不允許和裸體模特一起待在畫室里,不論模特是男是女”。(直到1922年該學(xué)院才允許其他女性加入。)我們發(fā)現(xiàn),雖然在之后的一個世紀(jì)里,女性可以利用古代的石膏模型學(xué)習(xí),但在1848年,“賓夕法尼亞美術(shù)學(xué)院的裸體雕像館只在周一、周三和周五三個上午的十點(diǎn)和十一點(diǎn)之間向女性開放。”直到1883年,賓夕法尼亞美術(shù)學(xué)院托馬斯·伊肯斯開設(shè)的“女性人體繪畫課”還“禁止使用真人裸體”,他們在母牛身上學(xué)習(xí)解剖。

即使紙和筆比畫布和顏料更容易得到,即使女性可以解決好時(shí)間問題并妥善處理被認(rèn)為是第一要務(wù)的家庭義務(wù),即使她們沒有被正式剝奪正規(guī)教育,仍有一種強(qiáng)大而無形的東西叫社會期望。我們先來看看出生于1661年的安妮·芬奇,即溫切爾西伯爵夫人,她有幸擁有閑暇、財(cái)富和(據(jù)弗吉尼亞·伍爾夫說)一個善解人意的丈夫:

哎呀!一個妄想寫作的女人

如此自以為是,卻得到尊重,

任憑她有什么美德也無法彌補(bǔ)這樣的錯誤。

再看看多蘿西·奧斯本是如何評論溫切爾西伯爵夫人同時(shí)代的紐卡斯?fàn)柌舴蛉爽敻覃愄亍たㄎ牡鲜驳模瑯佑崎e自在,生活富裕,“嫁給了最好的丈夫”:“這可憐的女人肯定是有點(diǎn)瘋了,否則她絕不可能荒唐到要冒險(xiǎn)寫書作詩的地步。就算我兩個星期睡不著覺,我也絕對不會做這種事。”

1837年,夏洛特·勃朗特寫信給當(dāng)時(shí)的桂冠詩人羅伯特·騷塞,想聽聽他對她的詩歌的看法。騷塞回答說,“看得出你很有才華”,但“建議她放棄成為詩人的想法”:“文學(xué)不能成為女人一生的事業(yè),而且不應(yīng)該是。你在該做的事情上投入的時(shí)間越多,就越不會有空閑時(shí)間花在文學(xué)上,哪怕是……為了消遣。”勃朗特回信說:

我很注意不讓自己走神,讓人覺得我古怪……我不僅努力地用心完成女人應(yīng)盡的義務(wù),而且還努力讓自己對它們產(chǎn)生濃厚的興趣。我不是一直都能做到,因?yàn)橛袝r(shí)候當(dāng)我在上課或縫紉時(shí),我寧愿自己是在閱讀或?qū)懽鳎冶M量克制自己。

又過了很多年,埃倫·格拉斯哥拿著自己第一部小說的手稿到紐約城找一位“文學(xué)顧問”(即代理商),那人告訴她,“你太漂亮了,不應(yīng)該當(dāng)小說家。你不穿衣服的時(shí)候和穿衣服時(shí)一樣可愛嗎?”然后他企圖強(qiáng)奸她,“在我答應(yīng)還會再來后才讓我走,他不僅留下了我的手稿,還拿走了(我的)50塊錢……我渾身是傷,氣得渾身發(fā)抖。”她后來找的那位出版人沒有侵犯她,但“他不想要女人寫的東西,特別是那些年紀(jì)輕輕還可以生孩子的女人……‘我給你最好的建議是……不要寫作了,回南方去,生幾個孩子……最偉大的女人不是寫出杰作的女人,而是生出健康漂亮娃娃的女人’”。

1881年,弗吉尼亞·伍爾夫的父親萊斯利·斯蒂芬(Leslie Stephen)評論喬治·艾略特,說她“有一種女性的無能,無法描寫有真正男子氣的主人公”(著重是我加的)。弗吉尼亞·伍爾夫的丈夫倫納德(Leonard Woolf)雖然娶了伍爾夫這樣一位文學(xué)家,而且對她呵護(hù)有加,非常支持她的工作,卻仍然會在現(xiàn)代語言協(xié)會前任會長弗洛倫斯·豪30多歲時(shí)對她說:“像你這樣的漂亮姑娘為什么要把生命浪費(fèi)在圖書館里呢?”

勸阻女性求知是一種普遍現(xiàn)象,現(xiàn)在仍然很常見,潑冷水只是其中的一部分。所以,當(dāng)22歲的女大學(xué)生弗洛倫斯·豪退學(xué)后又回到學(xué)校時(shí),這兩件事都沒有“在家庭生活中激起一點(diǎn)漣漪”,也就不足為奇了。她的家人只是“討論了她是否應(yīng)該回到學(xué)校……這會浪費(fèi)錢”。同樣一家人,“她弟弟退學(xué)讓大家驚愕不已”,為慶祝他重返校園“舉行了盛大派對”。豪補(bǔ)充說,“各種故事表明……女性的教育……和男性的教育相比毫不重要。”即使是在進(jìn)入一所知名女子學(xué)院后,伊麗莎白·珀柯達(dá)(Elizabeth Pochoda)得到的也是同樣的信息;她提及,像蘇珊·朗格爾這樣具有奉獻(xiàn)精神和創(chuàng)造力的女性思想家讓學(xué)生們感到既尷尬又畏懼:

性隱私……首先不斷提醒人們,追求知識是不現(xiàn)實(shí)的……這些只是借來的長袍,只有傻子才會在劇院之外還穿著。

下面是1969年芝加哥大學(xué)社會學(xué)女研究生收集的一些教授語錄:

“讀書能讀到這個程度的女孩子一定是瘋子。”

“招生委員會沒把工作做好,整個新生班級沒有一個漂亮姑娘。”

“他們?nèi)o我太多女學(xué)生,我得想想法子了。”

“我們希望來這里的女學(xué)生都是能干的好學(xué)生,但我們不指望她們才華橫溢或是富有創(chuàng)造力。”

“我知道你很能干,你的論文導(dǎo)師也知道你很能干。我們想知道的是,你做這些事是認(rèn)真的嗎?”聽到這話的是一位女博士生,她已經(jīng)在這個項(xiàng)目上花了五年時(shí)間和一萬美元。

勸阻往往并不采用明顯的方式。我記得曾經(jīng)有一個學(xué)習(xí)寫作的學(xué)生在我的辦公室里哭,不是因?yàn)樗募胰朔磳λ龑懽鳎且驗(yàn)樗麄冇X得寫作可以讓她在結(jié)婚之前有事可做:“沒有人把這當(dāng)回事!”[不把她的寫作當(dāng)回事的包括一個全是男生的寫作班,他們嘲笑她寫了一個有女主人公的“赫爾曼·黑塞(Hermann Hesse)式的故事”——這是她的話。]我的一個出版過兩部小說的同齡人痛苦地說,她父親對她第一本書的關(guān)注還不如對她編織流蘇花邊(這“只需要扁形動物的智商”)這一愛好的關(guān)注。下面這段話還是凱特·威廉說的:

如果一個女人開始寫小說,她的家人……(會)認(rèn)為這很可愛或是思想早熟,至少是沒有危險(xiǎn)的……我丈夫家的人對我的態(tài)度是,反正這沒什么壞處,可以讓我天天晚上待在家里,而且不需要花任何人一分錢……所有人……都認(rèn)為這只是我心血來潮……這種高高在上的態(tài)度最讓人難以接受……我的第一任丈夫在我離開他之前從來沒有讀過我寫的任何東西,他認(rèn)為那些都是雞毛蒜皮的東西。

正如當(dāng)代小說家奎因·亞布羅(Quinn Yarbro)所說的,編輯們也許會對他們欠錢的女作者說“應(yīng)該向丈夫多要些錢”,或者問她們(就像菲莉絲·契斯勒遇到的)要錢來干什么。有一次,亞布羅的丈夫需要完成客人委托的工作,在家留宿的客人們會隨時(shí)打斷女主人的寫作,覺得這是天經(jīng)地義的事(亞布羅說:“他生氣了,因?yàn)槲野褜懽鞣旁诹怂氖轮啊保.J.威爾遜下面這番話描述的不僅是畫家卡林頓當(dāng)時(shí)所面臨的社會期望,現(xiàn)代評論家們?nèi)匀皇潜е@樣的態(tài)度:

……他(林頓·斯特雷奇)被人們期待的目光包圍著……一切都安排好了,就等著這位未來的偉大作家創(chuàng)作出杰作……卡林頓,沒有人對你有這種期望,對你的所有期望似乎還是,如果你能把自己的性生活處理好,你的日子就過好了……當(dāng)林頓·斯特雷奇被所有人奉為“創(chuàng)造者”的時(shí)候,當(dāng)拉爾夫·帕特里奇因?yàn)檎也坏胶线m的職業(yè)讓所有人殫精竭慮的時(shí)候,你作為畫家的形象卻被籠罩在人們懷疑的目光中。

有時(shí)候,人們會公開說女人不能或者不應(yīng)該成為藝術(shù)家,確實(shí),這就是那些生活問題專家給出的建議。阿娜伊思·寧的心理分析師奧托·蘭克(Otto Rank)對她說:“神經(jīng)質(zhì)的女人治愈后成為女人,神經(jīng)質(zhì)的男人治愈后成為藝術(shù)家……要創(chuàng)造就必須破壞。女人不會破壞。”之后的一個分析師(也是男性)得付出極大努力才能抵消這個建議的破壞性。

有人可能會以為這種“專家式”的建議幾十年前就已經(jīng)消失了,但亞布羅在談到自己的青少年時(shí)期時(shí)還是這么說:

去找心理醫(yī)生……那是在1959年,那個年代所有的女性都應(yīng)該結(jié)婚而且住在郊區(qū)。因?yàn)槲覜]有這個打算(那兩年我拄著拐杖……你不可能拄著拐杖去約會)……因?yàn)槟菚r(shí)我計(jì)劃在中學(xué)里工作……那個心理醫(yī)生說我是在拒絕自己的女性特質(zhì)……說我妒忌男性生殖器,我需要的是和男人上床然后懷孕,這樣我就正常了。

最可怕的事也許是發(fā)現(xiàn)傳遞這種信息的可能是那些新手藝術(shù)家向往的高雅文化。小說家筆下的女性人物和畫家筆下的裸體女性一樣讓人沮喪。當(dāng)代學(xué)者李·R.愛德華茲(Lee R.Edwards)在回憶大學(xué)時(shí)代時(shí)坦率地說:“既然我在小說里認(rèn)識的女性沒有一個人和我的生活或想要的生活有關(guān),那我就不是女人……如果莫莉·布魯姆是女人,那我是什么?是異形或是恐龍。”

阿德里安娜·里奇這樣寫道:

所有關(guān)于女人的詩歌都是男人寫的:男人寫詩,女人存在于詩里,這似乎是規(guī)則。這些女人往往都是美人,但都受到失去美貌和青春的威脅……或者她們紅顏薄命,年紀(jì)輕輕就死去,就像華茲華斯(William Wordsworth)的露西和愛倫·坡(Edgar Allan Poe)的麗諾爾。或者……她很殘酷……她在詩歌里受到指責(zé),因?yàn)樗芙^成為詩人的奢侈品……努力寫作的女孩或婦人……特別容易受到語言的感染。她在詩歌或小說里尋找她在這個世界上的存在方式……她熱切地尋找向?qū)А⒌貓D和各種可能性……一次又一次……她所找到的東西卻否定了她所做的一切……她找到的是一個可怕的女人和一個夢幻……“無情的美人”……她恰恰沒有找到的卻是那個全心投入、努力工作、困惑不解但時(shí)而令人鼓舞的生靈,她自己。

某些文化偏見甚至可以消滅女性藝術(shù)家記錄下來的有關(guān)女性經(jīng)驗(yàn)的具體證據(jù),而且是在一個人年紀(jì)很小的時(shí)候。小說家塞繆爾·德拉尼記錄了自己和一個12歲女孩的對話,那孩子“已經(jīng)讀完了吉恩·里斯的所有六本書,她是個相當(dāng)聰明的孩子!”

我:你喜歡什么類型的書?

里維:哦,這個嘛……你知道的,關(guān)于人的書。

我:你能不能想一想,你讀過的書里有沒有你特別喜歡的女性人物?

里維:哦,我從來不讀有關(guān)女人的書!

可悲的是即使是一個12歲的孩子都已經(jīng)知道女人不是人了!

這種讓女人不要當(dāng)創(chuàng)作者的警告不僅會消耗女性的時(shí)間、精力和自信心,而且徹底地滲透到她們對自己的期望中,使她們的身份出現(xiàn)真正的分裂,這才是特別具有危害性的。評論家兼詩人蘇珊娜·猶哈斯(Suzanne Juhasz)發(fā)現(xiàn)西爾維婭·普拉斯遭受著極其嚴(yán)重的身份分裂:“這種極度的痛苦……源于……(生活在)50年代,新英格蘭,中產(chǎn)階級。”猶哈斯接著寫道:

漂亮姑娘和聰明姑娘之間經(jīng)常辯論她們誰的日子更難過。其實(shí)根本沒必要選擇,兩種人都不好過……對于聰明的年輕姑娘來說,特別是50年代的美國中學(xué)生,只有一種辦法可以證明她們的智力,那就是證明她們和其他所有人一樣……是“正常的”(因?yàn)檎>鸵馕吨炼沂苋藲g迎)。

猶哈斯補(bǔ)充說:“她需要樣樣出色,因?yàn)橹挥心菢樱趴赡軆蓸蛹娴茫鹤鳛榕撕妥鳛樵娙恕!焙喍灾绽剐枰龅酵昝溃ê退腥艘粯樱o法做到。還有一種保持完美的辦法:“在死亡中找到完美。”于是我們讀到了:

這個女人終于完美,

她死去的

身體籠罩著成功的微笑……

普拉斯在31歲時(shí)自殺。

阿德里安娜·里奇回憶自己的大學(xué)時(shí)代以及“我當(dāng)時(shí)經(jīng)歷的身份分裂,一方面我是那個寫詩的女孩,那個在寫詩中找到自我的女孩;另一方面我在與男人的關(guān)系中找到自我”。

安妮·塞克斯頓似乎也感受到了相同的身份沖突,她在1968年《巴黎評論》對她進(jìn)行的采訪中說:

我想要的……是結(jié)婚生子。我覺得如果有足夠的愛讓我把那些噩夢和幻覺寫下來,它們就會消失。我盡了最大努力要過正常的生活,因?yàn)槲揖褪悄菢娱L大的,那也是我丈夫希望我過的日子……在我28歲的時(shí)候,平靜打破了。我出現(xiàn)了精神錯亂,想要自殺。

那次采訪的六年后,她再次企圖自殺——這一次她成功了。她再也無法承受更多失望。

本文摘自《如何抑止女性寫作》