喬治·斯坦納:我們對書籍負有一種責任

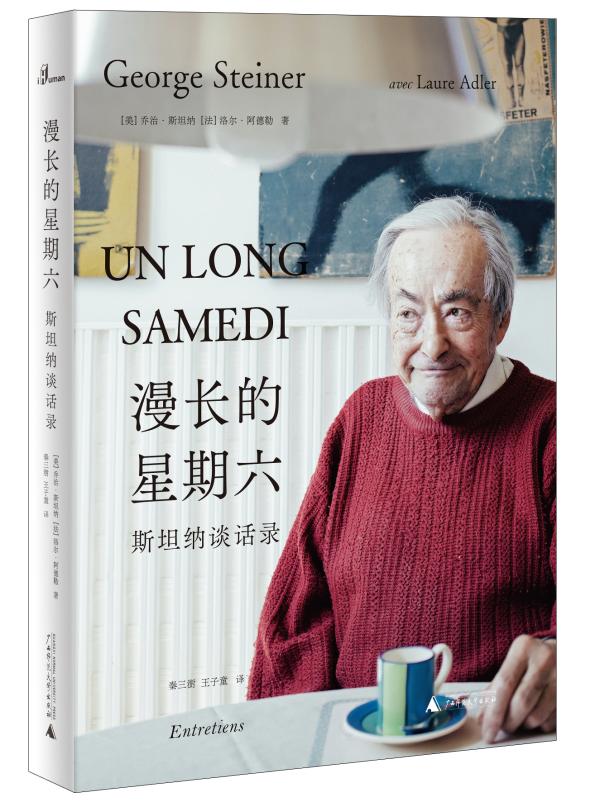

2020年2月,美國著名文學批評家喬治·斯坦納離世。廣西師范大學出版社·新民說近日出版的《漫長的星期六:斯坦納談話錄》整理了斯坦納與法國記者洛爾·阿德勒于2002年到2014年間進行的一系列對談,涉及文學、政治、音樂、宗教、電影、語言、猶太人、創(chuàng)造力等眾多話題,有一定的啟發(fā)意義。

阿德勒:在您看來,偉大的作品、偉大的文本意味著什么?這些作品何以經久不衰?

斯坦納:偉大的文本可以等待幾個世紀。我想起瓦爾特·本雅明在那篇出色的文章中說的:“不必心急,一首偉大的詩可以忍耐五百年不被閱讀和理解。”書籍終究會到來,處于危險中的不是書,而是讀者。偉大的文學文本包含著再生的可能、不斷追問的可能,但它并不會在那兒靜靜等著成為大學研討會的材料,或一份被解構的文件。那是本末倒置。渺小的我并非把莎士比亞當托詞,而是用一生去試圖閱讀他,滿懷激情地解說他,不斷回到他。正如偉大的音樂與繪畫藝術,偉大的文學作品是取之不竭的,它們于生活的每個時刻都在你的內里發(fā)生著變化。我因此充滿激情地沉迷于背誦,甚至招來別人的厭煩。

沒人能拿走我們牢記于心的東西。它和你在一起,它生長,它變化。你自高中時代背誦的偉大文本與你一道改變,隨著你的年齡、所處的環(huán)境而改變,你會以不同的方式去理解它。沒人能說這是一項隨隨便便的練習,或僅僅是一種語言游戲。我想肯定不是這樣。

阿德勒:您提到過一個我們必須總是保持敞開的行李箱,以備隨時離開去別處重建另一種生活。在這個箱子里,可能裝有《圣經》。您能背誦《圣經》,也曾撰書研究過它,它包含著一些未解之謎。比如,您喜歡評論《圣經》里的這段話:耶和華出現在摩西面前,命令摩西轉身,趴在石頭的凹陷處。因為您從中發(fā)現了一些特別的意涵。

斯坦納:《圣經》里有很多原始的、遠古的神人同形現象。我們可以把《圣經》里的恐懼和瘋狂都挑選出來,做成一個選本,事實上已經有人這樣做了。《約書亞記》是很難解讀的,它殘留著種族主義仇恨和好戰(zhàn)式仇恨的烙印。《圣經》里經常有這樣的東西。雖然有可能被嘲笑,但我還是承認:我不信教,我在很大程度上是伏爾泰的信徒——我父親也是——我不理解《圣經》中的某些文本是怎樣為我們所知的。我無法……我不理解在《約伯記》中,在《傳道書》的一些章節(jié)和《詩篇》的許多贊美詩中,上帝的話是怎么被想象、被說出和被寫下來的。難道我們可以設想一個人寫下上帝在《約伯記》中所說的話之后,等著吃午飯或者去喝茶?沒有別的可能:肯定是一個男人或女人寫下了它。但我想不通。我很羨慕那些原教旨主義者,對他們來說這個問題壓根不存在,《圣經》就是上帝聲音的口授。我知道這絕對是荒謬的,但我無法提供給他們一套理性的、認知層面的分析,或哪怕有一丁點價值的解釋。在《新約·羅馬書》的第九章到第十二章,圣保羅(猶太新聞史上最偉大的猶太記者)講了一個絕妙的故事,對它的解讀有成千上萬種,每一種解釋都重申了“人在大地上存在”這個總體性的問題。但我不去談它,因為我再次聽到原教旨主義者說“神啟是存在的”,就像拔摩島的圣約翰說的:“那是上帝的聲音在跟我說話。”我無法回答。甚至連馬丁·海德格爾也不能用他那與“存在之存在”相關聯的語言的直接性來幫我解決這個問題。他聲稱我們可能在前蘇格拉底時代之后就失去了這“存在之存在”。多謝,海德格爾先生。但這只是個玩笑,因為它要追溯到七千年以前——它什么也不是,它在人類的生物心理史上只是匆匆一瞬。并沒有一絲證據表明我們的語言人格(personnage linguistique)和語言靈魂已經改變,他所說的“存在的太陽”已在某個特定的時刻西沉。

所以,在這個問題上,我很容易遭受責難。但我絕不會棄之不顧,因為《舊約》和《新約》中有一些時刻——用最樸素的話說——是超人類的。

阿德勒:您經常讀《圣經》嗎?

斯坦納:經常讀,因為它包含那么多無與倫比的詩篇、反諷……以及費解的東西。《傳道書》中幾乎每句話都是格言,而每條格言都是一部完整的作品。我喜愛其中卡夫卡式的反諷,喜歡上帝開的玩笑,當約拿對他發(fā)火的時候:“你讓我去尼尼微城對他們解釋他們即將滅亡的命運。但你又改變了主意,讓我犯錯,在這里像個傻瓜似的。你怎么能這樣對待我?”這很不錯!這是每一個權威、每一個領袖、每一個教授、每一個法蘭西學院院士發(fā)出的怒吼!從一開始,這就是人類智慧的極端自負(egomanie)。上帝在戲耍他,也寬恕了尼尼微城的人。多幽默啊!約拿的喊叫,他對被揭穿的憤怒——那是因為兇事預言家失業(yè)了。這樣的時刻不會讓你大笑——《圣經》里鮮有大笑的場合——但會讓你微笑。在我看來,微笑比大笑有趣得多,也復雜得多。

《圣經》是取之不竭的。我喜歡反復讀一些歷史性的片段。比如掃羅王拜訪隱多珥的女巫一幕,在她作出關于他、他的軍隊、他的災難和他的死亡的預言之后,這一幕就這樣極為簡潔地結束了:“他們吃完,當夜就起身走了。”從此,我們有了整個西方文學,有了《麥克白》……每當我重新翻開一節(jié),我告訴自己:“這里面還有新東西!”《圣經》蘊含著巨大的財富。我對當今教育——我將其定義為有計劃的健忘癥——抱有的最大遺憾之一就是:對《圣經》的了解和閱讀越來越少,不然就是把它當作教理書,這無疑是最糟糕的事情。我們忘記了我們在多大程度是這個文本的孩子,忘記了它在西方歷史上的重要性。

阿德勒:您剛剛暗示了“閱讀”這一行為在未來的命運具有不確定性。您認為書和閱讀會在未來面臨危險嗎?

斯坦納:讀者永遠都存在。即便在中世紀“蠻族”入侵的時期,修道院成了庇護所,人們仍然在那里閱讀。我們不能確切地知道有多少修士識字,但總有那么一些能閱讀的人。不過,能寫作的人極少,幾乎沒有。

然而,成為“文人”是非常沒有保障的。文藝復興、啟蒙時代和19世紀是他們的高光時刻、黃金時代。私人藏書館——我們可以想到蒙田、伊拉斯謨或孟德斯鳩的——成了非常罕有的奢侈。今天的居室已經不允許大規(guī)模藏書了。那是一種例外狀態(tài)。今天,在英國,小書店如噩夢一般地一家家倒閉。在意大利這個我喜歡的國家,從米蘭到南方的巴里,一路上只有報刊亭,看不到嚴肅的書店。在意大利,人們不讀書。在西班牙和葡萄牙的鄉(xiāng)村,人們很少讀書。在天主教統(tǒng)治的區(qū)域,閱讀從不受歡迎。

閱讀是高等布爾喬亞的一種形式——這個詞用起來很危險。在某些時代,閱讀、通過閱讀來教育的理念迅猛發(fā)展,并創(chuàng)造了諸多奇跡。比如,19世紀時,一些現在已被經典化的作家(維克多·雨果、狄更斯)是暢銷書作家。

在俄國,閱讀就意味著人道地、政治地生存著。在專制國家或政治“落后”的國家,偉大文學與審查之間的關系是復雜而有創(chuàng)造性的。

今天,有人對我說,“年輕人不再讀書”或者只讀文摘(digests)或漫畫。我們的考試,即使是大學的考試,越來越基于選定的文本、文選或獲得《文摘》獎項的作品。“讀者文摘”這個傳遍全世界的詞是非常可怕的。而且還設立了“文摘獎”。那是別人咀嚼、消化過的食物。出于禮貌,我們就不談它是通過什么出口排出去的吧?好吧,我講得太粗俗了。

閱讀需要一些特定的先決條件。人們并未充分注意到這一點。首先,它需要非常安靜的環(huán)境。安靜已經變成世界上最昂貴、最奢侈的東西。在我們的城市里(二十四小時不停運轉的城市,比如紐約、芝加哥或倫敦,夜生活跟白天沒有區(qū)別),安靜和黃金一樣昂貴。

我不是在攻擊美國。我的孩子在那里生活,我的孫輩們也是。這是人類的未來,唉!我不是攻擊。他們的統(tǒng)計比我們的要可靠。他們最新的統(tǒng)計數字顯示出什么呢?85%的青少年如果不聽音樂就無法閱讀,由此產生了心理學家所說的“閃變效應”,類似于熒光棒的效果:當我們想閱讀的時候,電視機就在視野的邊角播放著畫面。沒人能在這種情況下閱讀嚴肅的文本。只有在盡可能完全安靜的環(huán)境,人們才能讀上一頁帕斯卡爾、波德萊爾、普魯斯特,或者其他你想讀的作家。

第二個條件:要有一個私人空間。房子里要有一個房間,即使是很小的房間,只要是能和書共處,只要是我們能在沒有旁人的情況下跟書一起對話。說到這兒,我們觸及了一個很少被真正理解的話題。音樂的美妙在于它可以和別人一起分享。可以一群人一起聽音樂,可以和自己愛的人、朋友一起聽音樂。音樂是一門分享的語言,但閱讀不是。當然,我們可以朗讀,而且現在應該鼓勵更多的朗讀。我們不再為兒童朗讀,這是很可恥的事,而成年人的情況則更糟! 19 世紀的文學常常是為了朗讀而寫的,我可以舉例說明:整頁的巴爾扎克、雨果、喬治·桑,它們的節(jié)奏和結構韻律都是極為便于口誦的,要去聽,去領會。非常幸運的是,在我還不理解(這是秘密),還無法完全領會之前,我父親就已經朗讀給我聽。

所以,安靜的環(huán)境、私人空間很重要,而我下面要說的第三點意見是非常精英的(我喜歡“精英”這個詞,它僅僅是表明有些東西比另一些東西更好,別無他意):擁有書。大型公立圖書館是19世紀教育和文化的基礎,對20世紀的心靈也構成同樣的意義。但擁有屬于自己的藏書,成為書的所有者,而不需去借閱,這很重要。為什么?因為你讀書的時候必須握一支鉛筆。

阿德勒:我感覺您把人分成了兩種:拿筆讀書的和不拿筆讀書的。

斯坦納:沒錯。我還要重復一遍:我們幾乎可以把猶太人定義為“讀書時總拿著筆的人”。因為他堅信,他會寫一本比他正在讀的這本書更好的書。這是我們這個小小的悲劇性民族在文化上的一種大傲慢。

要做筆記,要畫重點,要跟文本競爭,在書頁邊緣寫上:“好蠢啊!這都是些什么想法!”沒有什么比寫在大作家邊頁上的筆記更有趣了,那都是生動的對話。伊拉斯謨曾說:“沒把書翻破就不算讀過。”這有些極端,但其中也包含著莫大的真理。擁有一個作家的作品全集,就像家里請來一位客人,我們既對他表示感謝,也會原諒他的缺點,甚至會愛上這些缺點。幾年過后,我們試圖附庸風雅地、以某種權威性的傲慢去隱瞞我們錯誤的讀解或闡釋的痕跡。但這是最愚蠢的!我父親帶我們沿著塞納河散步的時候,曾買給我一本若瑟·馬里亞·德·埃雷迪亞先生的《戰(zhàn)利品》——它只值幾個蘇,沒人要買——從此詩歌的大門就朝我敞開了。我現在就隨身帶著我的第一本埃雷迪亞。時至今日,我仍覺得自己虧欠這位先生很多,雖然寫的東西不自然、浮夸、學究氣,但他不失為一位偉大的詩人。發(fā)現一本書,這會改變人生。我曾在法蘭克福車站

(這段軼事我時常提及)轉車的時候——這就是德國:在報刊亭出售好書——看到一本書,作者的姓氏“策蘭”是我沒聽過的。保羅·策蘭這個名字引起了我的興趣。我就在報刊亭翻開這本書,第一個句子立刻吸引了我:“在未來北面的河流中……”我差點誤了火車。從那以后,它改變了我的生命。當時,我就知道那里面有一種遼闊的東西即將進入我的生命。

從書本中得來的經驗是最危險的,也最引人入勝。當然,書會腐壞,但這只是一個不便公開講的笑話。書中有虐待狂,有政治的殘酷性,有種族主義的教唆。因為我相信上帝是卡夫卡的叔叔(我深信這一點),他不會給我們簡單的生活。薩特先生臨終前——他不喜歡濫用夸獎,而這不算!——曾說過:“我們中間只有一個人會繼續(xù)活著:塞利納。”這話是薩特說的。當然,普魯斯特和塞利納將現代法語分成了兩股潮流。再沒有第三個人能與之比肩。作為作家的塞利納:反猶殺手、流氓、靈魂上的黑幫(在私人生活里他不是這樣,這無疑增加了復雜度),上帝允許他去創(chuàng)造一種新語言,然后再寫出《一座城堡到另一座城堡》和《北方》(我認為是兩本莎士比亞式的巨作),真是不幸。我懷著既感激又憤怒的心情。我試圖遠離一些惡毒的、破壞性的書。

我反對一切形式的審查,一方面基于明確的智識上的原因,一方面基于實際的考量。審查者不會擁有任何權威。不妨看看電影、電視、文學、漫畫里的戀童癖,它已泛濫成災。我覺得,對兒童下手是該下地獄的。“下地獄”,我指的是在您能想到的任何意義上:神學的、人文的、道德的、實證主義的、科學的。在這里,我也許樂意冒嚴重的審查風險。但它不會起到什么作用。這種行為非常愚蠢:你封禁一樣東西,而它有一千萬個副本藏在大衣下面流通。從亞當和夏娃的時代開始,地下色情出版就構成了我們歷史的一部分。這不意味著我不想至少是試著去阻止這股在青少年間涌現的可怕而殘酷的潮流。這是一場難以想象的大洪水。

阿德勒:比起文字,圖片的形式似乎更加流行。

斯坦納:用語言自慰是更加有力的。對一些人來說,詞語比圖像更有力,對其他多數人而言,圖像或者兩者的結合體更有力量。我父親以魔鬼般的智慧將普魯斯特全集放在書架上特別高的地方。其實他完全知道我會找到它。當然,我找到了。“做卡特蘭”,我在試圖理解這個短語的時候感受到了很強的震驚,它完全表現出了斯萬對奧黛特的力比多。我的世界被改變了。眩暈。沒有任何圖像能擁有這種力量,因為我過去沒有真正理解它。我不敢告訴您“卡特蘭”這個詞讓我聯想到了什么……

阿德勒:說說吧!

斯坦納:那是一份財富,一份孩童的財富。它是一個黑仙女的童話,隨便您怎么想。每個人對此的感受都不同。我想再補充一個尺度很大的問題,我們需要進行開放的討論,因為我一點答案也沒有:音樂是否會誘發(fā)倒錯的虐待狂?這是很復雜的一個問題。

阿德勒:說到閱讀,當您重讀柏拉圖或巴門尼德的作品(我知道您每天早晨都讀巴門尼德),您對它持之以恒的閱讀——就好像那是一份始終未向您敞開的文本——是以一種閱讀猶太教法典的方式進行的嗎?

斯坦納:總會有新的驚喜出現。我們剛剛提到《圣經》的一些片段,也可以談談柏拉圖的文本,以及笛卡爾的《第一哲學沉思集》;令人驚奇的是,像您和我這樣的人不僅能思考,還能表達思想。對于成千上萬因缺乏表達方式而消逝不見的思想,我們一無所知。但同時我也有一種懷疑,我常常回顧過去,這是否標志著年紀大了、疲倦與日俱增。今天,有一些重要的后結構主義文本、后德里達的文本,它們離我很遠。很簡單,我只是看不懂它們在說什么,在講述什么。這是一個糟糕的標志,標志著一些注意力的肌肉疲憊了。因為注意力是有肌肉的,這毫無疑問,它屬于神經生理學的范疇。注意力開始慢慢衰弱。但沒關系,我已經歷過一些美妙的時刻。

阿德勒:對您而言,閱讀是不斷嘗試著與自己達成共識,這種嘗試時而也會失敗。同時,如果我沒理解錯的話,這也是一種道德責任。您在《邏各斯統(tǒng)治》(Les Logocrates)這本書里說,我們對書籍負有一種責任。這是怎樣的責任呢?

斯坦納:首先是物質層面的責任,即保存好它們。在薩拉熱窩圖書館的火災里,我們失去了一千六百份偉大的古代初有印刷術時出版的文稿,它們沒有副本,等于是永遠地遺失了。我們失去了所謂的“阿爾比派圣經”,它可能是關于人類真理的最偉大的文獻之一。我們從未了解過它,再也找不回它。所以,責任首先就是讓書籍能繼續(xù)存留下去。

我們的第二項責任是里爾克在為盧浮宮的阿波羅半身像所作的偉大的十四行詩中所寫的:“看這半身像。它對你言說什么?改變你的生命!”書籍、音樂或繪畫以同樣的方式對我說:“改變你的生命!要嚴肅對待我。我不是為了讓你的生命變得更容易而存在的。”卡夫卡也是這樣,他說書應該是一把斧子,能劈開我們內心冰封的大海,否則就沒有閱讀它的必要。這有些夸張;有時也需要讀輕快的書,一些能鼓舞我們的、令人愉悅的書。但同樣重要的是,我們之前已經說過,要在這種對話中對書籍給予回應。這件事變得越來越困難。我告訴您一個讓我后背發(fā)涼的數字:在倫敦很不錯的書店里,一本新的小說只能存留十九天。如果十九天后它還沒在報紙、傳媒上獲得成功,書店就會宣布:“抱歉,我們沒地方擺放它了。”然后它會被退回,用來墊桌腳,或者以三分之一的價格出現在廉價商店里,或者直接被丟棄在大街上。

在今天,做一個年輕的作家、年輕的詩人、剛起步的小說家是很困難的,不需我多說,他們要冒很大風險。必須有鋼鐵般的意志。通往偉大作品的道路極其漫長。人們喜歡引用司湯達的一句話:“我需要一百年時間。”他說得對,他是個有信念的人。但這樣的悲劇太多了。評論家和教授最緊要的工作就是發(fā)掘那些被忘卻和掩埋的東西。所以,在對抗全面商品化的戰(zhàn)爭中,對“書”這個奇跡我們要承擔起沉甸甸的責任。政治審查和經濟限制,哪個才是最糟糕的因素,這個問題很重要。

阿德勒:在圣書(le Livre)和書籍(les livres)之間建立聯系的不正是一切創(chuàng)作的秘密,也就是您喜歡強調的對超驗性的需求?

斯坦納:懂得創(chuàng)作的人不懂得他們是如何創(chuàng)作、為什么創(chuàng)作的。是什么觸發(fā)了偉大的創(chuàng)造?我不知道。上帝保佑我們在這個問題上免于神經生理學的粗俗,生物學家不會用突觸的作用向我們解釋靈光的來源。

在伯爾尼的一所幼兒園里,五六歲的孩子們被帶去郊外野餐。老師把他們帶到引水橋前,對他們說:“畫引水橋吧!”天哪,多么討厭!一個孩子給所有的橋墩都畫上了鞋子。從那時起——他當時六歲——全世界的引水橋都開始行走。他的名字就是保羅·克利。梵高的柏樹也是這樣:沒有一棵柏樹不是火把。他就是那個看到柏樹變成了火把的人。另一個例子是,莫扎特通過修改薩利埃里的一段美麗旋律中的三個和弦,賦予它一種崇高的氣象。這真的很不公平。

這就是差異,我深知這種不公平的存在,我把它教給我的學生。我告訴他們:“如果你們能成為創(chuàng)作者,那將是我至高的快樂。”從教五十二年間,我有四個學生比我更有天賦、更聰明、更強大,這是我受到的最高嘉獎。

將來或許會出現關于創(chuàng)作的神經化學,雖然我不希望如此。我們會明白畢加索大腦里哪些電弧促使他發(fā)起革命。直到今天,這仍是一個謎——但愿這個謎團會繼續(xù)保留下去。

阿德勒:讀您的書,聽您說話,我們有時會產生這樣一種印象:對您來說,文明的發(fā)展在17世紀就停止了;那時對人類和自己、和美感達成一致的可能性,有著包羅萬象的感知。

斯坦納:相反,作為批評者,我的大門對最現代的作家隨時敞開,比如,我把策蘭引介到英國。我常常閱讀最年輕的一批人,并為他們掃除障礙。不過,如果一種文明沒有超驗的可能——被尼采稱為人的“敬畏之謎”

(mysterium tremendum)的東西,海德格爾(有所保留地)試圖思考的東西——如果我們在其中不能再像維特根斯坦那樣說:“如果有可能,我會把我的哲學探索奉獻給上帝!”,對我而言,失去了這種可能性的文明無疑處于極大的危險當中。

《漫長的星期六:斯坦納談話錄》[美]喬治·斯坦納,[法]洛爾·阿德勒 著,秦三澍 王子童 譯,廣西師范大學出版社·新民說,2020年9月版