劉志俠:傅雷的法國友人

傅雷的歐洲經(jīng)歷引起筆者注意始于十年前,與盧嵐撰寫《青年梁宗岱》時,知道傅雷與梁宗岱相識于巴黎,圍繞劉海粟身邊的小群體活動,很快結為好朋友。

當時沒有進一步追蹤傅雷的法國行蹤,以為必定有人探索過,因為最近數(shù)十年,他的生平及譯作屬于熱門寫作題材,相關書籍及文章如恒河沙數(shù)。可是《青年梁宗岱》的寫作讓我發(fā)現(xiàn)法國人是一個保守的民族,珍惜過去的一切,并且愛屋及烏,對其他民族也一樣,在中國找不到的留學生文獻,在法國很多機構都有收藏,靜默地躺在書庫中,等待有人來喚醒。就這樣,在《青年梁宗岱》之后,法國國家圖書館手稿部的羅曼·羅蘭書信檔案,又把傅雷帶進筆者的寫作計劃。

羅曼·羅蘭收藏了九位中國留學生(盛成、敬隱漁、梁宗岱、李又然、閻宗臨、汪德耀、高長虹、傅雷、張昊)完整的一百多封來信,在日記中留下了二十七段記載。筆者用了四五年時間,逐一梳理辨真。輪到傅雷的時候,必須首先厘清他在法國的留學經(jīng)歷,這時才發(fā)現(xiàn),像其他八位留學生一樣,雖然資料林林總總,但一提到留法生活,幾乎都是一個模樣的孿生兒。這是一個死結,研究者都明白,這些差不多一個世紀前的歷史,已被時光湮沒,必須親臨其地,深入尋找,還要好運氣,始有收獲可能。幸好近年各大圖書館藏書數(shù)字化并放到網(wǎng)上,又出現(xiàn)了多個文獻搜索網(wǎng)站,歷史研究工作進入紙本典籍和電子世界交叉結合的時代,為研究者帶來前所未有的新工具,不必像二十世紀初伯希和到敦煌考古,要夜以繼日在黑洞里秉燭苦讀,才有所發(fā)現(xiàn)。

就傅雷而言,還有一個有利條件,他本人留下了一些文字,里面有可靠的線索,尤其在一九五七年寫成的《傅雷自述》,雖然有關段落只有三百來字,卻描述了一個完整的留學經(jīng)歷。與已知的資料仔細對照,發(fā)現(xiàn)其中一句話令人困惑:

留法期間與外人來往較多,其中有大學教授,有批評家,有漢學家,有音樂家,有巴黎美專的校長及其他老年畫家;與本國留學生接觸較少。

一般人所知的傅雷法國朋友名字很少,一個巴掌就數(shù)完,都是“巴黎美專的校長及其他老年畫家”。傅雷是狷介之士,把他們列在最后有其道理,因為互相間的交情只限于社會應酬,沒有深入的互動交流。由此推測,放在前面的教授、批評家、漢學家、音樂家,必定更加重要,可是從來沒有聽過他們的名字。

讓·達尼埃魯(Jean Daniélou)

帶著這個問題開始翻閱舊報刊,像過去一樣,搜索,失望,再搜索,直到有一天,在一九六六年十月三十一日第八百零二期的《快訊》(L?Express)周刊目錄中,不期然發(fā)現(xiàn)一篇題為《達尼埃魯神甫談傅雷》(Le père Daniélou parle de Fou La?)的文章。到圖書館找來原文,原以為是記者的訪問記,沒想到是一篇悼文,紀念一個多月前辭世的傅雷。作者達尼埃魯時任巴黎天主教大學神學院院長,對傅雷的評價很高,稱他為“法蘭西文學在中國的主要代表人物”。一般來說,悼文作者必定和逝者深交,如果身居要職,更不容易動筆。當筆者讀到“傅雷從一九二八年至一九三〇年在法國生活,當時名叫傅怒安。他住在一間國際學生宿舍里……我就是在那里和他結成知交”時,立即明白跟隨達尼埃魯,有可能打開傅雷留學生活的神秘大門。

法國的公眾人物,事事公開,很容易就能找到他們的生平。達尼埃魯(1905-1974)出身精英家庭,父親夏爾從政,官至內閣部長。母親瑪?shù)绿m(Madeleine Daniélou,1880-1956)是著名的教育家,終生推進女子教育,創(chuàng)辦過多家學校。為了紀念她,其中一家在一九七〇年命名為“瑪?shù)绿m·達尼埃魯中學”(Le Centre Madeleine Daniélou)。這是法國名校之一,全國會考或大學校(Grande école)入學試的成績常列全國之首。

一九二五年,年僅二十歲的達尼埃魯獲得索邦大學文學碩士學位,一九二七年成為中學高級教師文憑有史以來的最年輕獲得者。然而隨后一年的兵役期間,他決定放棄高級教師這個鐵飯碗,進入教會,為天主教服務。一九二八年,他參加意大利圣保祿修道會(Compagnie de Saint Paul),被任命為該會在巴黎新開設的學生宿舍青年之家(Maison de la Jeunesse)的主管。一年后進入耶穌會,數(shù)十年間從修生到神甫,成為著名的宗教學家和教育家,一九六九年晉升為樞機(紅衣)主教。

達尼埃魯在索邦大學的學生證(1927年)

巴黎耶穌會檔案館收藏

他的悼文把筆者帶到巴黎西南郊的耶穌會法國檔案館,這里保存著他去世后留下的個人檔案,里面收藏著十七封傅雷來信,日期從一九二九年至一九五三年。讀完之后,毫無疑問,達尼埃魯是傅雷在歐洲最親密的知己。

他們在一九二八年相識于青年之家開設之時,傅雷剛結束第一年的私人法文補習,從外省來到巴黎,報讀索邦大學文學系。他們兩人性格迥異,當時的傅雷孤僻、高傲、急躁,達尼埃魯開朗、友好、和善,可是一見面就結為好友。不到兩個月,達尼埃魯就把傅雷帶回家里,而他的家人也立即把他當作家庭好友。這一年圣誕節(jié),達尼埃魯去了意大利,他的母親邀請傅雷到家里來過節(jié),“傅(怒安)來晚餐,然后到輕歌劇院度過了一個美好的夜晚”(瑪?shù)绿m家書)。

青年之家愉快的集體生活、眾多的夜間文學活動、與達尼埃魯?shù)拇傧ラL談,在傅雷身上打下深深的烙印,他對法國社會、歷史和文學的深刻認識,就從這里開始。一九二九年七月,傅雷在瑞士度假期間,巴黎傳來青年之家關閉的消息,他寫信給達尼埃魯:

你可知道?你的信把我卷走了!讀到最后幾行,我流下眼淚,信紙跌落地上。我流淚,首先因為失去所有住滿青年之家的可愛年輕人,失去同學間那些充滿歡樂和友好的交談,即使吵嘴和爭論都有一種魅力,極其純潔!我記得我們共度的夜晚,與來自世界各地的年輕人。我們多么誠懇,快樂,平靜,幸福!而現(xiàn)在,所有這些美好的回憶,永遠只留在回憶中……

我非常感激你對我的知心友好。你的厚愛確實安慰了我。此外,我永遠有一個鮮明的印象,我記得你的信仰,你對真理的虔誠,你靈魂的偉大和魅力,你的勇氣,以及你的工作才能……我一定盡量和你保持聯(lián)系。不過,我真的很傷心,想到不再在一起,少了見面和交談的機會。

很明顯,達尼埃魯比傅雷年長三歲,他們的友情已經(jīng)發(fā)展到兄弟和知己的高度。離開青年之家后,大家生活在不同的城市,繼續(xù)互通書信。每逢生活和內心世界出現(xiàn)動蕩,傅雷必定坦率相告,甚至常人羞于啟齒的私隱也不諱忌,“墜落到一場放蕩的生活中”“留下一種臟病”“加上失戀”“我的真正拯救將是我的死亡!我心急等待”,仿如信徒向神甫懺悔,祈望精神上得到寬恕,行動上得到指點。

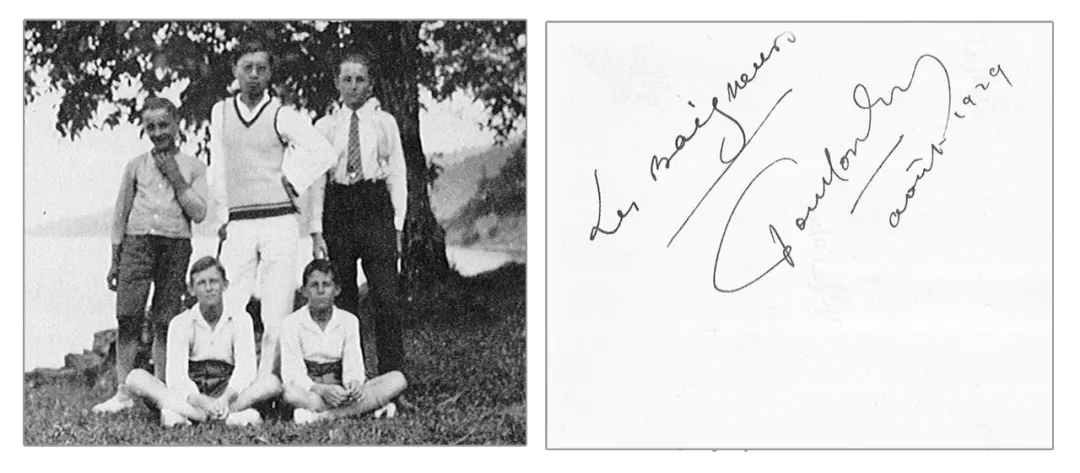

傅雷1929年在瑞士度假,與泳友合照(局部)

巴黎耶穌會檔案館收藏

他和達尼埃魯?shù)奈ㄒ环制缭谧诮绦叛錾稀鹘淌巧窀Φ穆氊煟瑥慕Y識開始,達尼埃魯就反復勸說傅雷皈依天主教。他不知道中國留學生到西方來不是為了抽象的精神,而是學習實際的現(xiàn)代科學技術,治療祖國的世紀痼疾。幾年后完成學業(yè),多數(shù)人都得出同一結論,西方文明不如華夏,中國人必須以自己傳統(tǒng)的一套來救中國。傅雷也不例外,他在回國輪船抵達上海前一天,寫信給達尼埃魯:

但我有一點引以為豪,沒有數(shù)典忘祖。相反地,在歐洲三年之后,我對我們的文化和倫理道德,從未像今天這么熱愛。比起四年前,我更理解中國人的倫理道德。年輕人詛咒它,但與試圖從海外輸入那一套比較,它顯得無比優(yōu)越。因為每個民族都有本身的特性,無法改變。植物胚芽撒到異國土地,不可能像在原產(chǎn)地那樣生長。

即使已經(jīng)離開法蘭西,傅雷還沒有忘記對達尼埃魯最后一次說“不”。但是他們的分歧,完全沒有影響誠摯的友誼。檔案的收藏在這封信后中斷多年,下一封信的日期是二十多年后的一九五三年六月,信中傅雷的語氣已經(jīng)變成一個飽經(jīng)滄桑的過來人,他談到對巴爾扎克作品的翻譯,談到翻譯中的疑難,請達尼埃魯指教,請他代購巴爾扎克全集,同時不無驕傲地告訴遙遠的朋友,兒子傅聰已經(jīng)長大,成為著名的青年鋼琴演奏家。觀此信上下文,可以肯定兩人在此之前繼續(xù)通信,只不過信件沒有保存下來。

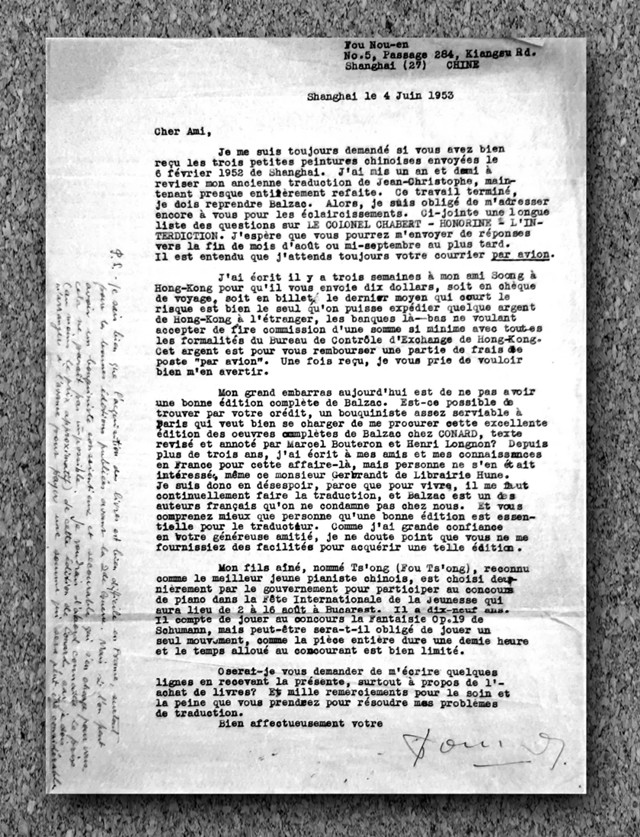

傅雷致達尼埃魯?shù)拇蜃中牛鹈蹬玻?953年)

巴黎耶穌會檔案館收藏

這封信是檔案的最后一封,但不是最后一次。一九五八年一場大風暴,中斷了傅雷與外國朋友的聯(lián)絡。等到一九六一年十月可以恢復時,傅雷首先寫信給達尼埃魯,迫不及待寄上剛修改完成的巴爾扎克《幻滅》的疑難表,他要盡快重新開始工作。但是另一場更大的風暴很快來臨,達尼埃魯在悼文中說:“我收到的最后一封信在去年(1965),他正在專心收集最新版本的巴爾扎克作品。”一九六六年十月,他們持續(xù)超過三十五年的交流被永遠中斷了,但是他們終生不渝的友誼,將憑借保存下來的書柬永遠活著。

雅克·馬里丹(Jacques Maritain)

在西方哲學研究中,有一門宗教哲學,近代研究者不多,因為不如五花八門新哲學那么新穎,那么容易入手和出名。但是,這門學問影響力很大。歐洲和拉丁美洲大部分地區(qū)信奉天主教,進入現(xiàn)代社會后,天主教如何追隨時代的發(fā)展,成為存亡的關鍵。這種演變需要哲學家在前頭帶領,因此十分重要。

哲學本不是法國人的專長,二十世紀初卻接二連三出現(xiàn)世界級的哲學明星,各領風騷,幾個幸運者升入“仙班”,所創(chuàng)建的理論成為普通人掛在嘴邊的口頭禪:存在主義、結構主義、后結構主義、后現(xiàn)代主義,等等。在這股潮流中,向來乏善足陳的法國宗教哲學,意外出現(xiàn)一位學者,從二十世紀二十年代起,影響超出法國,至今未衰。

這位哲學家名叫雅克·馬里丹(Jacques Maritain,1882-1973),出身新教家庭,妻子拉依莎(Ra?ssa Maritain,1883-1960)是俄國統(tǒng)治時期的烏克蘭猶太裔移民,兩人在索邦大學求學期間相識和結合。他們本來攻讀生物學,但對哲學很感興趣,曾經(jīng)滿腔熱情在現(xiàn)代哲學各種流派中游蕩,但沒有找到適合自己的理論。直到一九〇六年,已經(jīng)二十三四歲了,才在一個早上一起皈依天主教。

他們畢業(yè)后到德國繼續(xù)深造。一個偶然機會讀到中世紀經(jīng)院哲學家托馬斯·阿奎納的著作,在里面發(fā)現(xiàn)了和自己想法相同的觀點,找到了未能解決的疑問的答案,“感到好像被理性所照耀,心中滿懷哲學的使命”(馬里丹《信條》,1941年),從此開始潛心研究托馬斯主義。

馬里丹與拉依莎(索邦大學時期,約1905年)

斯特拉斯堡大學圖書館收藏

馬里丹除了頭兩年為出版社編輯書籍外,一直在中學和大學教書。一九一三年開始發(fā)表哲學著作,致力于為托馬斯·阿奎納理論除舊更新,把現(xiàn)代思想融入里面。一九二六年,與法國天主教極右組織展開的一場大辯論,令他聲名鵲起。他畢生堅守哲學家的信條,立足哲學,不為政權或神權服務,不參加政治或宗教組織及其活動。當傅雷在一九三〇年一月寫信給他的時候,他的理論已經(jīng)被人稱為新托馬斯主義,自成一家之言。

這個時候,傅雷不認識馬里丹,沒有讀過他的著作,他的興趣也不在哲學,腦袋里只有美術。一九二九年六月,他前往瑞士度假,劉海粟在八月帶著妻兒到來,同行者還有上海美專校友劉抗和陳人浩。六個人一起愉快地樂山樂水,游泳劃船,寫生攝影,談文說藝,相處得十分融洽。四十多天的共同生活,讓傅雷認識了一個嶄新的美術世界。九月二十日,小集體返回巴黎,情緒高漲,繼續(xù)聚會。九月二十八日晚上,在劉海粟下榻的旅館里,在一番熱烈交談的激勵下,傅雷為三位畫家填寫了秋季沙龍的報名表。三周后收到答復,劉海粟作品入選,小集體十分興奮,想起五月份組成的中華留法藝術家協(xié)會,曾經(jīng)決定年底舉行中國現(xiàn)代藝術展覽,后來沒有了下文。這次成功參展加強了他們的信心,舊事重提,決定次年五月舉辦,此時只剩下不到半年時間,需要動手籌備。

傅雷積極參與,掛上協(xié)會秘書的名銜,負責與法國人打交道。他使用印著藍色法文箋頭“Association des artistes chinois en France”(中華留法藝術家協(xié)會)的信紙,可能有點官方信件的模樣,他的信被馬里丹保存起來,收藏進龐大的檔案里。傅雷在信中講過開場白后,說明來意:

我們將在今年五月份在巴黎組織一次中國藝術展覽會,目的在于把這種正宗藝術介紹給歐洲。我認為,參觀過日本人在此之前在巴黎舉行的幾場展覽后,歐洲人能夠看一下日本藝術的源頭不無好處。希望有幸見面,長談這個問題。

我本人喜歡探討我們藝術的本質和來源。如先生所知,中國藝術全部來自中國哲學,尤其受老子的影響。這是中國藝術與歐洲藝術差別的基本原因。比較一下古代文物,立即就看出埃及人與中國人的區(qū)別,中國人完全沒有前者的宗教情緒。我們的文明一開始,就立即理解構成宇宙觀的哲學思想。

說得很含糊,似乎希望“長談”藝術。對宗教哲學家來說,這樣的請求有點不平常,解釋只有一個,直到此時,劉海粟小集體與法國美術界沒有任何聯(lián)系,傅雷硬著頭皮寫信給馬里丹,真正目的是想請他為展覽會寫序文。

檔案下一封信的日期是一九三一年五月,傅雷詳述意大利之行,并且附上一張名片,上面只有名字,沒有地址。兩封信相距十七個月,因為信件保存不完整,事實上,他們見過面,長談過,并且繼續(xù)通信。一九三〇年六月七日傅雷寫信給達尼埃魯,提起馬里丹的近況,口氣仿佛在談一位老朋友:

馬里丹先生去了瑞士一段時間,舉行演講會。回來時病倒了,還沒有完全復元。

這一次,傅雷以即將返國為理由,請求見面。馬里丹立即同意,并且讓他挑選日子。當時劉海粟個展開幕在即,傅雷忙得不亦樂乎,五月十五日回信約好日子,第二天卻發(fā)現(xiàn)所約日子在開幕式前一天,趕快發(fā)信更改,推后一個星期。他們在六月七日見面,八月十四日傅雷動身歸國。

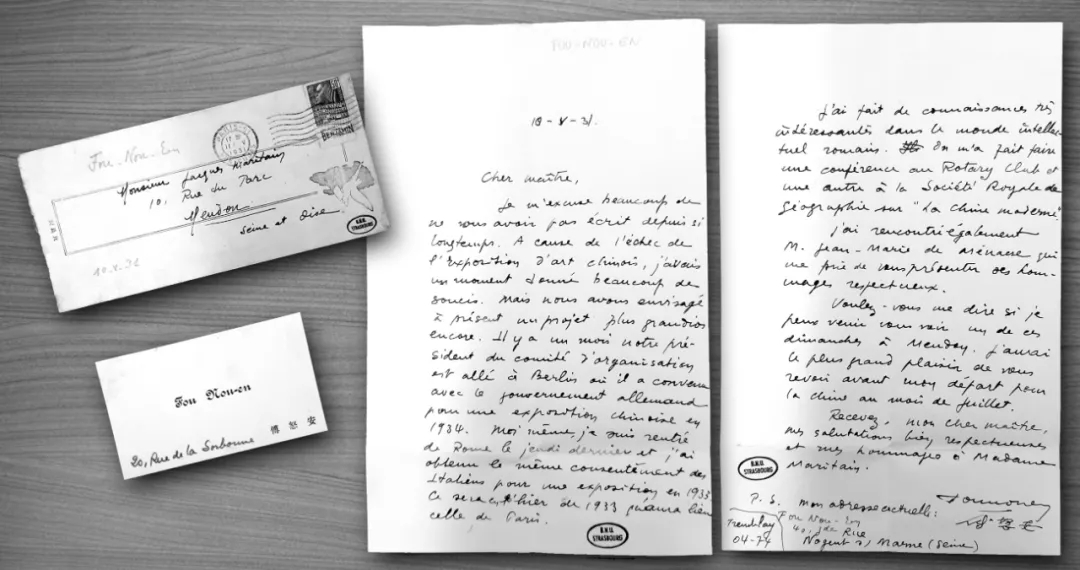

傅雷致馬里丹第二封信,內附名片(1931年)

斯特拉斯堡大學圖書館收藏

能夠和馬里丹通信,單獨見面長談,不是一件輕易事情,至少需要兩人互相賞識,有共同的話題,水平不要相差太遠。馬里丹自一九二〇年起名聲遠播,社會活動頻繁,看一下他的日記,每天忙個不停,高朋滿座,演講和飯局不斷,讓傅雷選擇約會日期是特殊優(yōu)遇。我們已經(jīng)知道傅雷對天主教的態(tài)度,可以推測他們的交流不會以宗教為主題。傅雷是一個虛心聰明的青年,與一位知識淵博的學者交流,自然可以多方受益。

從一九三三年開始,馬里丹多次應邀到加拿大和美國講學,因此“二戰(zhàn)”時滯留美國,他參加了戴高樂領導的抵抗運動,錄制講話向法國被占領區(qū)廣播,戰(zhàn)后戴高樂任命他為駐梵蒂岡大使(1945-1948)。一九五〇年起,美國和加拿大多家大學,包括普林斯頓大學在內,聘請他去上哲學課或舉行講座。一九六〇年回到法國,妻子不久去世,他退隱到南部耶穌小兄弟會,繼續(xù)寫作,至一九七三年病逝。

路易·拉盧瓦(Louis Laloy)

在傅雷給馬里丹的最后一封信中,一開頭提到一個名字:

我得到拉盧瓦先生的應允,為我們的畫家劉(海粟)先生寫展覽序言。他下星期一到劉先生住的旅館,觀看他的畫作。

“下星期一”是一九三一年五月十八日,展覽會六月一日開幕,拉盧瓦至多只有一個星期時間為展覽趕寫序言,因為還要印進目錄。他不負所托,及時交出。

路易·拉盧瓦(Louis Laloy,1874-1944)大概是中國人最不熟識的漢學家,他是法國文學大師羅大岡的博士論文導師,可是網(wǎng)上的中文百科全書連他的名字也沒有收入,想來可能有三個原因:

一、他與同時代的名家沙畹、伯希和、馬伯樂、戴密微不同,不是純粹的漢學家。他以音樂史和音樂評論出名,雖然著作和翻譯等身,在大學和音樂學院擔任音樂史課程,主編音樂刊物,但也長期擔任巴黎歌劇院行政總管(1914-1940),這是非學術性職位。

二、傳統(tǒng)漢學不離四書五經(jīng)、唐詩宋詞,拉盧瓦專攻中國古音樂和元劇,曲高和寡。

三、一般漢學家躲在中國歷史里鉆牛角尖,不理窗外事,他卻密切關心當代中國,支持中國的變革,親身參加各種活動。他有一個中國女婿,長女尼可列特(Nicolette Laloy,1908-1995)在一九三七年結婚,丈夫徐復云(1905-2005)是中法大學法科博士,終生從事外交工作,后期在聯(lián)合國發(fā)展總署任職(1946-1968)。

拉盧瓦肖像油畫,劉海栗作(1931年)

沒有幾個人知道,拉盧瓦是唯一見過孫中山的法國漢學家,并且與他同桌進餐。一九一一年秋天,辛亥革命爆發(fā),孫中山準備返國,先從美國到英國,十一月二十一日轉抵巴黎,會見朝野人士,尋求經(jīng)濟和外交支持。停留三天,其中一天中午,同盟會巴黎成員李石曾在家中設宴,把孫中山介紹給他的法國朋友,拉盧瓦是賓客之一(見《政治文學辯論報》1924年5月30日第一版)。自此之后,凡有與中國相關的重要活動,都可以見到他的身影。一九一二年三月十四日,中法聯(lián)盟(Union sino-fran?aise)舉行盛大的四百人午宴,慶祝辛亥革命成功,拉盧瓦到會,寫了一篇現(xiàn)場報道,發(fā)表在報紙上;一九一九年凡爾賽會議,中國代表團為了山東歸屬問題與日本惡戰(zhàn),巴黎華人支持中國談判代表,舉辦了一個“中國與和平”的演講會,由人權聯(lián)盟主席比松主講,拉盧瓦在會上發(fā)言;一九三四年,拉盧瓦聯(lián)同馬爾羅、艾田蒲等人,組織了中國人民之友協(xié)會(Amis du peuple chinois),為中國募集醫(yī)療器械藥品,對抗日本侵略……

他的漢學成就,中國識者不多,只有劉海粟為他繪畫的兩張肖像街知巷聞。其中素描那一幅,上面有劉海粟模仿中國畫的跋文:

吾友賴魯阿,法蘭西漢學大師也,學問淹博,尤精攻禹域古樂及古畫。余西巡歐羅巴,君為巴黎大學教授。余每次過從,必與縱論中國上代畫論與古樂,而于謝赫之六法論與淮南子論樂,尤多闡發(fā)。一九三一年九月,余東歸,適君亦受法政府命來華訪古文化,與余同舟東渡。舟次為寫象,畫法雖不足取,而君沉思默想,修身養(yǎng)氣之姿,則能存一二焉。劉海粟并記于香南沙舟次。

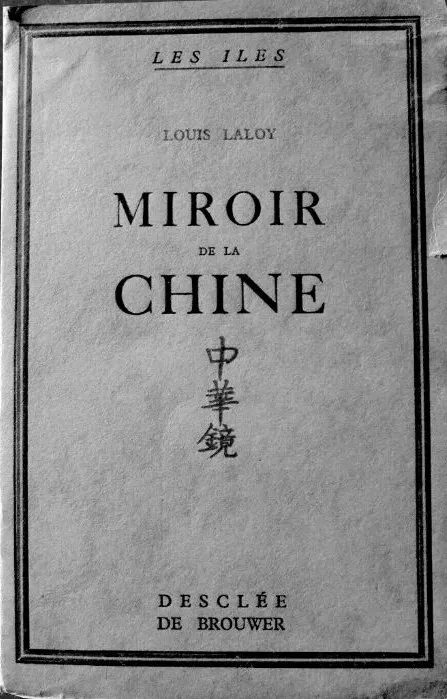

文中“香南沙”一詞是他們乘坐的郵船“Chenonceaux”的音譯。這番話給人一個印象,兩人相識已久,有過深入的交流。我們知道傅雷也在船上,可是拉盧瓦在一九三三年發(fā)表的游記《中華鏡》(Miroir de la Chine),沒有他和劉海粟的名字,因此下一步要找尋拉盧瓦的個人檔案,探查底細。檔案存在,不過不在公共圖書館,在拉盧瓦的故居,法國東部朱拉山區(qū)一個小村莊里,由家族成員保管。現(xiàn)在的管理人是他的孫子樊尚(Vincent Laloy),樊尚待人熱情友好,爽快地同意筆者前來查閱。無奈疫情持續(xù),不便出門,只能依據(jù)檔案目錄找尋。經(jīng)過多次電郵來往,所得結果未如預期,收藏里沒有劉海粟或傅雷的書信,也見不到拉盧瓦的相關日記。但是在中國手稿部分,有兩份拉盧瓦一九三一年訪華文獻,出現(xiàn)劉海粟和傅雷的名字。第一份是旅途手記,在郵船上寫給妻子,現(xiàn)存前二十二天,缺最后十三天;第二份是旅程表,記述更簡練,但相對完整,從八月十五日開船起,船程三十五天,中國各地訪問四十六天,乘坐西伯利亞火車返國十一天,十一月十五日回到法國,前后整整三個月。

兩份資料文字簡約,但細節(jié)不少。拉盧瓦自己取了一個古雅的中文名字海拊懷,妻子叫黑芙蓉,他給傅雷一個法文綽號“l(fā)e Long”(長人),兩張肖像的創(chuàng)作日期現(xiàn)在可以確定了,輪船九月十二日進入中國海,素描和油畫在這天動筆,兩天后的九月十四日完成。再與《中華鏡》對照,原來書中所說的“一位三等艙的中國熟人”,就是傅雷。

把船上生活重組起來,發(fā)現(xiàn)這是一個內容豐富的愉快旅程。他們兩個半月前才一起合作為展覽會趕寫序言,現(xiàn)在不期而遇,船上重逢,雙方都沒有旅伴,分外開心。輪船開出第一天,就迫不及待兩次見面,早上十時和傍晚五時,在三等艙甲板上。劉海粟夫人靜默陪伴旁邊,微笑著聽拉盧瓦說中文。在此后旅程中,如果船上沒有特別活動,海上沒有風雨,三個人就聚到甲板上,談天說地,每次一個小時左右。一位倫敦留學生被吸引,也參加過。由于三等艙旅客的活動范圍有限制,每次都是拉盧瓦從上面的頭等艙下來,移船就岸。

傅雷登船第一天,睡覺前把眼鏡脫下,不防掉進地板下一個洞里,無法取出來。到了第一個中途停泊的埃及塞得港,拉盧瓦帶他們上岸,找到一間眼鏡店,為傅雷配了一副眼鏡送給他,傅雷以教漢語作為回報。漢學家補習漢語不足為奇,學識高深的人都虛懷若谷,像伯希和那樣的名家,也曾向中國同行求教。拉盧瓦把漢語課這件事寫進手記:

八月二十八日 傅長人先生(Mr Fou-le-Long)的漢語課重新開始。他衣著整齊,從容自若,走上一等艙甲板來和我見面,惹得周圍的人十分好奇,但對他很友好。

之前拉盧瓦從未去過中國,這是唯一的一次,由中法友誼協(xié)會(Association amicale et de patronage franco-chinois)派遣,調查在中國開設法國大學的可能性。他希望能夠同時深入了解真實的中國,欣賞古代音樂和觀看古典戲劇,這是他的多年夙愿,在船上就向傅雷他們透露:

船上還有友人路易·拉盧瓦先生,他身負官方任務,前往中國考察中國古代音樂。這位非常友好的漢學家,喜愛中國文學和哲學,并且理解頗深。劉先生和我打算幫助他,在中國辦理必要的手續(xù),讓他能夠聽到孔廟祭祀大典才會演出的中國古代音樂。(1931年9月17日傅雷致達尼埃魯信)

傅雷的計劃沒有實現(xiàn),因為拉盧瓦在巴黎結識的中國朋友都成了頭面人物,褚民誼、李石曾、鄭毓秀和陳箓等人爭著接待他,為他做出妥善的安排,每天的食宿活動安排得很緊湊,不必打擾剛回到家里的海上旅伴。拉盧瓦觀看了多場中國戲曲演出,四次會見梅蘭芳,其中三次登門拜訪,梅蘭芳為他請來一隊中樂隊,專門為他演奏中國音樂,雖然不是孔廟祭祀大典的樂曲,但聽進拉盧瓦耳里,單是二胡獨奏已令他陶醉,飄然物外。

《傅雷自述》說,留法時“讀書并不用功”,指的是索邦大學文學系,傅雷連續(xù)兩年報讀,但沒有參加文憑考試。這次與拉盧瓦同船相處一個多月,上岸同游,談經(jīng)論藝,切磋琢磨,得益遠勝十年書。

拉盧瓦著中國游記《中華鏡》(1933年)

傅雷的法國友人不止上述三人,隨手就可以再舉出兩個。第一位是伊扎爾(Georges Izard,1903-1973),他是達尼埃魯?shù)拿梅颍骷摇⒙蓭熀头ㄌm西文學院院士。傅雷與他結識于青年之家,一直保持聯(lián)系,一九三〇年傅雷經(jīng)濟短暫困難,他從旁慰勉:

伊扎爾跟我說過,要是能用法語寫點小說之類的東西,他會助我發(fā)表。他人真好,時常鼓勵我,他的榜樣引起我奮發(fā)的反應。(傅雷1930年11月致達尼埃魯信)

還有莫里斯·布里昂(Maurice Brillant,1881-1953),這位天主教作家和藝評家,名字出現(xiàn)在傅雷給馬里丹的第一封信上,作為介紹人,可見兩人交情不淺。筆者最初來不及了解他的生平,曾誤以為傅雷在意大利皇家地理學會的演講詞《十字路口的中國》,由馬里丹或另一位修生交給《精神生活》雜志發(fā)表,現(xiàn)在才知道是布里昂。他在一九二九年十一月被聘為該刊編輯,負責撰寫專題報道和提供外部稿件,傅雷通過他把演講稿交給雜志社是順理成章的事情,全靠他,演講詞才逃過湮沒厄運。

對傅雷四年留法經(jīng)歷的研究,過去欠缺資料,未如人意。現(xiàn)在出現(xiàn)新的法國文獻,提供了一個新的基礎,有助重新出發(fā)。

二〇二〇年九月二十日于巴黎

(傅雷與其他八位留學生的法國信件中譯,全部收入《九人:羅曼·羅蘭與中國留學生》一書,近期將由人民文學出版社出版)