瑪格麗特·杜拉斯:無法彌補的舞會

一場舞會。一場舞會的結(jié)束。奇妙的場景,舞池里漸漸變得空曠,瑪格麗特·杜拉斯的作品卻向著這個場景傾斜,并圍繞這一場景進行組織。在這場無法彌補的舞會中,勞爾·維·斯泰因被“最后的來客”安娜瑪麗·斯特雷特所取代,她永遠停留在這個愛情故事的至高點,那是一場三個人都受到傷害的愛情。勞爾從此一直回想著那場舞會,不愿忘卻那個地點、那個瞬間、那份屬于她的痛苦,這些東西既讓她消失,又讓她存在,永不停息。

從《勞爾·維·斯泰因的迷醉》開始,杜拉斯和勞爾,就像勞爾一樣,在一部又一部作品中重組(并越來越接近)這個瞬間,那時勞爾·維·斯泰因呆呆地看著未婚夫被另一個女人劫走。他永遠地離開了她,那時正好是黎明。她在吶喊,在杜拉斯的一本本書里,在她的電影里,這個吶喊在回蕩。這個吶喊在《如歌的中板》中就已經(jīng)聽到。

然而勞爾并不痛苦,那不是一種痛苦。勞爾瘋了,人們認為她多少有點瘋了。她變得過分安靜,安靜得令人不安;她結(jié)了婚,有了三個孩子,都是女孩。她打理家事,管理房子、花園和她的回憶,并且?guī)е环N井井有條的怪癖。而十年后,這種狀況愈演愈烈。她的人生始終停留在那個靜態(tài)的瞬間,那個令她心死而又揮之不去的瞬間。而這個瞬間將把另外兩個身體連接起來,這就會引發(fā)另一個場景,這個場景將再次展開那場舞會的場景。勞爾之所以活下去,就是為了“看看”這一幕,看看他們。

她很有耐心,致力于策劃縈繞她的東西。她走進了童年好友塔吉亞娜的生活,并引誘她的情人雅克·霍德。在小城邊緣的一片黑麥田里,勞爾終于心滿意足地看到了這一幕:霍德故意打開窗子,窗內(nèi)的塔吉亞娜“披散著黑發(fā),赤身裸體,一絲不掛”,而自己卻不知道,她已經(jīng)被這個占有她的男人所背叛。這對情人成了勞爾幻覺中的獵物,勞爾悠閑地躺在地上,欲火頓生,而他們只知道模仿愛情游戲。

這扇打開著的窗戶,正好成為那場(隱藏的)舞會場景的外框,這是否成為上演電影《印度之歌》的屏幕?這個上演電影的屏幕,是否就是舞會上安娜瑪麗·斯特雷特最終露面的那個屏幕?看到。被看到。瑪格麗特·杜拉斯在一段可怕的文字中敘述了母親的死亡:“她的最后幾句話都是在呼喚我的哥哥,她只要求一個人到來,那就是她這個兒子。我就在房間里,看著他們哭泣著擁抱在一起,絕望地生離死別。他們居然沒看到我。”

這件事既奇怪又自然,即在塑造了勞爾·維·斯泰因這個人物十年后(1964年)——十年也是勞爾將其執(zhí)念搬上舞臺的期限——瑪格麗特·杜拉斯給她提供了所謂的“勞爾·維·斯泰因電影中永恒的舞會”,那場“應(yīng)該被封藏起來的舞會”。然而勞爾并未在影片中出現(xiàn)。作者和觀眾代替了她的位置。在她的位置上替她嘆息:“我不明白誰處在我的位置上。”

拉康在談到這件事時說,在這個位置上,你看到的東西它也在看著你。正如在《如歌的中板》中,那位工人肖萬從街上窺伺著一扇窗戶,那是經(jīng)理的妻子安娜·戴巴萊斯德的窗戶。后來(這是偶然的嗎?),當(dāng)安娜每天下午去咖啡館跟他一起喝酒時,他甚至可以說出她每一套衣服的樣子。他們一起探究一樁謀殺案的案情,幾天前有個女人就在這里遇害了。那天,安娜·戴巴萊斯德送兒子去隔壁的鋼琴老師那兒上課,出門時,她恰好看到兇手正在親吻他妻子那血淋淋的嘴唇,他妻子已經(jīng)是一具死尸。安娜·戴巴萊斯德在持續(xù)的性欲死亡中,突然看到了另一個女人的悲劇場面。突然一聲慘叫。這里也是。肖萬和安娜企圖用語言重復(fù)當(dāng)時的情形。“‘尖叫聲傳得很遠,很高,而后突然中止在他自己的最高點上。’安娜說。‘她正在死去。’肖萬說。叫聲正好是在她不再看到他時停止的。”看到他!就像八年后杜拉斯回顧的勞爾·維·斯泰因的叫聲那樣,她的叫聲大概只有在布瓦旅館的窗戶前,只有在看到雅克和塔吉亞娜尋歡作樂時才能平息。而且是親眼看到。

《毀滅吧,她說》中也有一扇打開的窗戶,斯泰因這一揮之不去的姓氏,卻成了一個猶太男人的姓氏,表面上與勞爾毫無關(guān)系,這里說的似乎不是她的問題。在那家古怪的旅館(精神病院?)里,在一片危險的森林邊,氣氛都完全不一樣。“為什么?——因為他們害怕。阿麗莎說。”晚上,斯泰因看著情人阿麗莎跟丈夫馬克斯·托爾做愛,馬克斯故意開著窗戶,“以便讓你看到我們”。阿麗莎、斯泰因和馬克斯·托爾(羅森菲爾德理論的信徒,亞瑟·羅森菲爾德的信徒,后者是個已故的八歲男孩)企圖誘惑伊麗莎白·阿里奧納,這家曖昧的豪華旅館的萎靡房客。他們甚至逮到了她的丈夫,然而他們的獵物逃離了他們。

在這種誘惑中,人們不知道誰在設(shè)陷阱,誰會落入陷阱,這對瑪格麗特·杜拉斯來說很有價值,因為她被她自己的獵物所吸收。杜拉斯經(jīng)驗出奇地豐富,她甚至知道分析所捕獲的東西是什么。拉康聲稱:“不用我解釋,她就能知道我想說的東西。”

瑪格麗特·杜拉斯開辟的是一個分析的空間。是不同形式的交流的場所。這種交流要在一本本書中激發(fā)起激情的關(guān)系,就像這書自身一樣,它們互相傷害,互相愛慕,互相爭斗。甚至互相殘殺。

《印度之歌》(副標題為《文本、戲劇、電影》)從文字的文本中游離出來,溜進了形象與聲音的縈繞中、電影的縈繞中,而這部電影自身又會滑到另一部電影《在無人的加爾各答,她的威尼斯名字》(Son nom de Venise dans Calcuta désert)中,以同樣的聲音但不同的形象,去重奏一曲印度之歌,在這些形象中,“人的形象是多余的”。人們的軀體、他們的肖像將會消失,只給記憶留下淺淺的輪廓。剩下的只有聲音,幻想著一個無人的世界,無休止地重復(fù)著一個過時故事的回聲:人們嘗試著去愛人。去相愛。然而這是不夠的。“世界上任何的愛情都不能代表愛情本身,對此我們無能為力。”《塔吉尼亞的小馬》中厭倦了丈夫的妻子莎拉對厭倦了妻子的丈夫如是說。無能為力嗎?在《她的威尼斯名字》中,人們的確無所事事,只有某個故事的斷斷續(xù)續(xù)的碎片,抑或一些故事……不要問那些是什么故事。

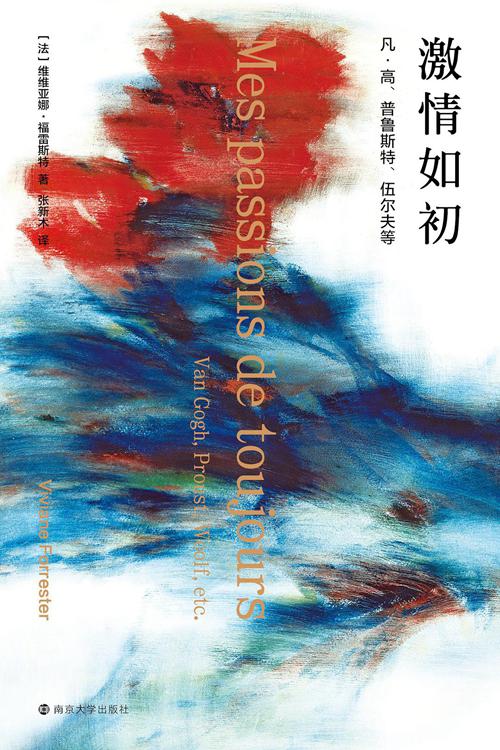

《激情如初:凡·高、普魯斯特、伍爾夫等》,[法]維維亞娜·福雷斯特( Viviane Forrester)著,張新木譯,南京大學(xué)出版社2020年9月。