《大家》與張愛玲友善

一九四五年八月之后,上海的文化期刊有過幾個(gè)月的間歇,又繁榮起來。我的收集興趣雖然不如八月之前那般熱烈,但是見到中意的幾乎全買到手了,如《文藝復(fù)興》,《人世間》,《文章》,《周報(bào)》,《大家》,《文萃》等等,這么說吧,該有的全有了,這些品種均可視為雜志中的上駟。《大家》的得手稍曲折,一開始我搜集張愛玲的初發(fā)刊只限于一九四五年八月之前的,沒有通盤考量,等到醒悟過來正確的作法時(shí),張愛玲已經(jīng)是熱門的標(biāo)志,不好找而且價(jià)錢貴。我的書友趙國忠某個(gè)周末早晨在潘家園書攤碰到一個(gè)書販賣一堆舊期刊,他錢不夠,趕到門口等我來,再去找那個(gè)書販,東西已經(jīng)易手。趙兄無大所謂,舊期刊不是他的主項(xiàng),我卻懊喪不已,問他那堆雜志里都有什么,稱有《文飯小品》,《大家》,《人間世》等十幾種,我更是懊惱。

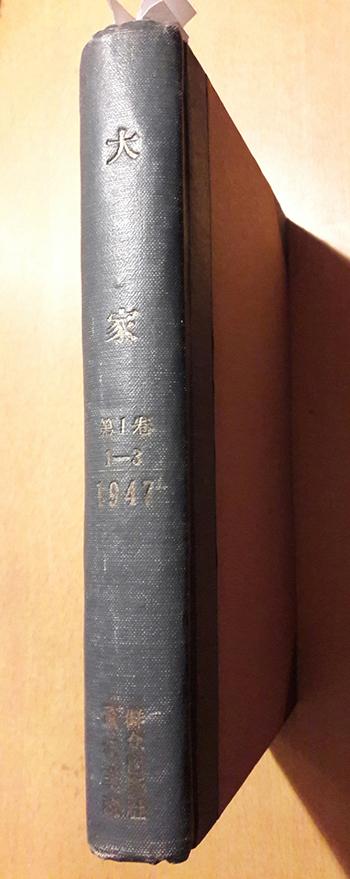

一九九八年三月十四日,星期六,大風(fēng)。這天于西單橫二條中國書店購得《大家》合訂本,看來我與張愛玲初發(fā)刊真的有緣。說起當(dāng)天的情景,猶為之神旺,張愛玲稱出名要趁早,淘買舊書也要趁早——年紀(jì)輕體力好。是日大清早五點(diǎn)鐘出門,倒三趟公交到潘家園,買書刊七十余冊(cè),然后坐公交趕到西單橫二條購得《大家》及二十余冊(cè)雜志,然后坐三輪車趕到琉璃廠來熏閣購民國版《蕉窗話扇》,最后拎著三大包書刊打車回家,竟然忘記午飯什么時(shí)候吃的。橫二條中國書店那天是重裝開業(yè),好東西敞開供應(yīng),有錢的話,當(dāng)場就能成為“藏書家”。賣給我《大家》的店員姓韓,是第二代“雜志大王”劉廣振的高徒,寫一手好字,對(duì)我一直友善。他說你這么喜歡舊雜志,可惜沒趕對(duì)機(jī)會(huì)。有一次杭州舊書店將民國雜志清倉處理,多少麻袋呀,總價(jià)一萬八千元,如果你趕上了一把買斷,以后就沒急著啦。我的《大家》550元買來,上面有我不忍回望的上海舊書店定價(jià)簽“冊(cè)數(shù)3 定價(jià)2.00”。

我這本《大家》還有點(diǎn)兒說頭,合訂本的書脊下面有二行字“群眾出版社 資料室藏”,創(chuàng)刊號(hào)封面蓋著紅方章“群眾出版社資料室”。凡是玩舊書的,誰手里沒有幾本“群眾出版社”的舊物呢。至于何以該社的藏書鋪撒得滿天星斗,我是知道內(nèi)幕的,如果誰有興趣,不妨讀讀韋力的《失書記》和《上書房行走》,里面有那個(gè)驚心動(dòng)魄的傳奇故事。我補(bǔ)充一點(diǎn)兒,該社的平裝書是一個(gè)去向,該社的線裝書是一個(gè)去向,該社的老雜志又是另一個(gè)去向,在運(yùn)輸老雜志的過程中,難免發(fā)生如敦煌遺書押解送京途中所發(fā)生的小偷小摸。魯迅說過:“在中國凡是公共的東西,都是不大容易保存的。倘其落在內(nèi)行的手里,就會(huì)被偷完;倘其落在外行的手里,就會(huì)被糟完。”

合訂本的書脊下面有二行字“群眾出版社 資料室藏”

張愛玲是現(xiàn)代文學(xué)史惟一一位天才作家,如果誰不服氣的話,請(qǐng)讀張愛玲十八歲所寫《我的天才夢》,哪怕能夠?qū)懗銎渲幸痪湟菜汶x天才不遠(yuǎn)了。就算是張愛玲,在現(xiàn)代文學(xué)的生產(chǎn)流水線上也要有貴人的幫忙。算起來,這幾位應(yīng)該算是張愛玲的貴人,周瘦鵑(1895-1968)、柯靈(1909-2000)、胡蘭成(1906-1981)、龔之方(1911-2000),唐大郎(唐云旌,1908-1980),還有一位是少為人知的《雜志》主編吳先生。這幾位因?yàn)橘p識(shí)張愛玲才華而提供發(fā)表作品的陣地,而胡蘭成則直接影響了張愛玲的文字風(fēng)格。止庵曾說:“我讀《今生今世》,覺得字里行間也有她的影子。那么張愛玲是否受過胡蘭成的影響呢。二人相識(shí)于《封鎖》發(fā)表后,大約是一九四三年底。她繼而所作《花凋》、《年青的時(shí)候》,以及《傳奇》增訂本新收《鴻鸞禧》等五篇,風(fēng)格較之先前有明顯變化,更多采用“參差的對(duì)照的手法”,更加強(qiáng)調(diào)人生的“蒼涼”,乃是真正進(jìn)入成熟時(shí)期。恐怕不能說其間毫無關(guān)系。如今沒有張愛玲,也就沒有胡蘭成;當(dāng)年沒有胡蘭成,張愛玲會(huì)是什么樣子——恐怕總要打些折扣罷。”

柯靈對(duì)于張愛玲成名因果發(fā)表過一句甚高明的理論:“張愛玲的文學(xué)生涯,輝煌鼎盛的時(shí)期只有兩年(一九四三年——一九四五年)是命中注定,千載一時(shí),‘過了這村,沒有那店。’幸與不幸,難說得很。”這番話間接地否定了那番話: “上海淪陷后,文學(xué)界還有少數(shù)可尊敬的前輩滯留隱居,他們大都欣喜地發(fā)現(xiàn)了張愛玲,而張愛玲本人自然無從察覺這一點(diǎn)。鄭振鐸隱姓埋名,典衣節(jié)食,正肆力于搶購祖國典籍,用個(gè)人有限的力量,挽救‘史流他邦,文歸海外’的大劫。他要我勸說張愛玲,不要到處發(fā)表作品,并具體建議:她寫了文章,可以交給開明書店保存,由開明付給稿費(fèi),等河清海晏再印行。”除了鄭振鐸的這番蠢話之外,柯靈自己也傻傻地勸過張愛玲:“我順?biāo)浦郏o張愛玲寄了一份店里的書目,供她參閱,說明如果是我,寧愿婉謝垂青,我懇切陳詞;以她的才華,不愁不見知于世,希望她靜待時(shí)機(jī),不要急于求成。”柯靈此篇《遙寄張愛玲》,情辭并茂,可入選中國現(xiàn)代散文名作之林。

河清海晏之后,張愛玲果然受到責(zé)難,對(duì)此墻倒眾人推的民族性,張愛玲借《傳奇》增訂本(1946年)出版之機(jī)給予回?fù)簦昂螞r私人的事本來用不著向大眾剖白,除了對(duì)自己家的家長之外我仿佛沒有解釋的義務(wù)。”所幸張愛玲一直不乏貴人在裉節(jié)之際挽大廈之將傾,不然的話,一直靠稿費(fèi)維持生活的張愛玲怎么撐得下來。

《傳奇》增訂本1946年出版

這回伸以援手的是龔之方和唐大郎。龔唐二人,那一時(shí)期,在我看來形同一人,或可喻為“龔不離唐,唐不離龔”。龔唐于一九四六年春成立空殼公司“山河圖書公司”,龔之方稱:“山河圖書公司實(shí)際上是一塊空招牌而已,所刊出的地址,電話是我與名作家唐大郎(云旌)寫稿的地方。”實(shí)際上“山圖”只出版過一種單行本,即張愛玲的《傳奇增訂本》,還有就是《清明》與《大家》雜志。再往后,一九四九年十月龔唐主辦的《亦報(bào)》,連載張愛玲的小說《十八春》和《小艾》,而此時(shí)張愛玲只能化名“梁京”了,龔唐對(duì)張愛玲只能幫到這么多了。

《大家》一九四七年四月創(chuàng)刊號(hào)出版(出版人龔之方,編輯人唐云旌),相對(duì)于戰(zhàn)前的十幾個(gè)雜志陣地,現(xiàn)在張愛玲只剩《大家》一個(gè)陣地。張愛玲對(duì)于雜志有著感恩的態(tài)度:“以前的文人是靠著統(tǒng)治節(jié)級(jí)吃飯的,現(xiàn)在的情形略有不同,我很高興我的衣食父母不是‘帝王家’而是買雜志的大眾。”

《大家》一九四七年四月創(chuàng)刊號(hào)

第一期的“編后”兩處提到張愛玲,“本期要鄭重向讀者介紹的是趙超鉤(沙)先生的短篇,張愛玲小姐的小說,黃裳先生的游記,吳祖光先生的雜寫,馬凡陀先生的詩,鳳子小姐的小品,”“張愛玲小姐除掉出版了《傳奇》增訂本和最近為文華影片公司編寫《不了情》劇本,這二三年之中不曾在任何雜志上發(fā)表過作品,《華麗緣》是勝利以后張小姐的‘試筆’,值得珍視。”《華麗緣》有一幅插圖,不知出自誰之手。

《華麗緣》

第二期刊出張愛玲《多少恨(即<不了情>)》,丁聰作一幅插圖。第三期續(xù)完《多少恨》,丁聰又作一幅插圖。丁聰從未提過為張愛玲作插圖這件事,也沒有人在張愛玲火遍神州后向丁聰求證這個(gè)花絮。第三期“編后”稱:“本期將張愛玲小姐所作《多少恨》小說刊完,占十九面篇幅之多,這是應(yīng)多數(shù)讀者要求,我們特地?zé)埿〗阙s寫的。”幸虧一鼓作氣連載完畢,第三期是《大家》的最后一期,《多少恨》最后一段竟成為張愛玲留在大陸雜志的絕筆:“隔著那灰灰的,嗡嗡的,蠢蠢動(dòng)著的人海,仿佛有一只船在天涯叫著,凄清的一兩聲。”

《多少恨》

張愛玲,一只漂泊天涯的船。

張愛玲與胡蘭成訣別時(shí)也寫到船:“那天船將開時(shí),你回岸上去了,我一人雨中撐傘在船舷邊,對(duì)著滔滔黃浪,佇立涕泣久之。”