現(xiàn)實(shí)·事件·寓言:重新發(fā)現(xiàn)“現(xiàn)實(shí)主義”

摘要:“現(xiàn)實(shí)主義”原本是一個特指的概念,是科學(xué)主義取代了古典主義、取代了宗教的幻象之后產(chǎn)生的文體及觀念意識。然而,從一百六十余年的文體實(shí)踐看,所謂“現(xiàn)實(shí)”,可以看作是齊澤克所講的“幻象空間”,“實(shí)在界/真實(shí)”被這層幻象的窗戶所隔離,人們深陷于想象界與象征界共同努力打造的“現(xiàn)實(shí)城堡”——以各種各樣的精神意識和行為方式創(chuàng)生人類的“現(xiàn)實(shí)世界”之中。這個“世界”,有效地把“實(shí)在界/真實(shí)”——隔離在外。“現(xiàn)實(shí)主義”這個概念一向標(biāo)榜說是關(guān)于“現(xiàn)實(shí)生活的真實(shí)反映”,但這種“反映”歸根到底是“真實(shí)”入侵現(xiàn)實(shí)的“反應(yīng)”,是如何逃避實(shí)在界恐慌的結(jié)構(gòu)性策略。傳統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)主義,從哲學(xué)意識說,乃是康德確立的“先天經(jīng)驗”所創(chuàng)生的“主體”。“現(xiàn)實(shí)主義”實(shí)際上是一種“現(xiàn)場主義”,即由所謂的客觀再現(xiàn)(白描、細(xì)節(jié)、典型)而創(chuàng)生出來的“偽裝故事在自己發(fā)生”的修辭方式。由此,反思傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義的哲學(xué)意識,應(yīng)該從文體的政治學(xué)走向文體的哲學(xué),即不僅把現(xiàn)實(shí)主義看作是啟蒙理性的后果,還要把它看作是為現(xiàn)代社會提供主體感的編碼方式。借助于此,“現(xiàn)實(shí)主義”為現(xiàn)代社會提供了“全景知識幻覺”,為人們提供現(xiàn)代社會的掌控感。從弗洛伊德到拉康,都涉及了一個有趣的命題:夢境比現(xiàn)實(shí)更真實(shí)。只有認(rèn)識到“現(xiàn)實(shí)”本身乃是“現(xiàn)實(shí)主義”編碼的結(jié)果,是想象界和象征界的“媾和體”,才能重新發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)主義“反應(yīng)”機(jī)制背后所寓言性呈現(xiàn)的“真實(shí)”。現(xiàn)實(shí)主義必然也只能是“寓言”文本,即不斷生產(chǎn)“文本剩余物”來激活現(xiàn)實(shí)介入的“文本行動”方式。那些具有現(xiàn)實(shí)主義內(nèi)涵的文本,歸根到底并非“真實(shí)反映”的文本,而是在“反映”的手段窮盡之后,在“過度掩飾”之后,依舊提供了無法用現(xiàn)實(shí)主義的編碼完全闡釋或控制的“矛盾硬核”的文本。因此,通往實(shí)在界的現(xiàn)實(shí)主義必然也只能是“寓言”文本,即不斷以“文本剩余物”來引入文本之外的意義闡釋的文本。

關(guān)鍵詞:現(xiàn)實(shí)主義 實(shí)在界 事件 寓言 剩余

“現(xiàn)實(shí)主義”原本是一個特指的概念,是科學(xué)主義取代了古典主義、取代了宗教的幻象之后產(chǎn)生的文體及觀念意識。然而,從一百六十余年的文體實(shí)踐看,所謂“現(xiàn)實(shí)”(reality),可以看作是齊澤克(Slavoj ?i?ek)所講的“幻象空間”(fantasy space),而“實(shí)在界/真實(shí)”(The Real)則被這層幻象的窗戶隔離,人們深陷于想象界和象征界共同努力打造的“現(xiàn)實(shí)城堡”——用各種各樣的精神意識和行為方式創(chuàng)生人類的“現(xiàn)實(shí)世界”之中。這個“現(xiàn)實(shí)世界”,有效地把“實(shí)在界/真實(shí)”隔離在外。“現(xiàn)實(shí)主義”這個概念一向標(biāo)榜說是關(guān)于“現(xiàn)實(shí)生活的真實(shí)反映”,但這種“反映”歸根到底是“真實(shí)”(The Real)入侵現(xiàn)實(shí)的“反應(yīng)”,是如何逃避實(shí)在界恐慌的結(jié)構(gòu)性策略。傳統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)主義,其哲學(xué)意識乃是康德(I. Kant,1724—1804)所講的那種“先天經(jīng)驗”所創(chuàng)生出來的“主體”。借助于此,“現(xiàn)實(shí)主義”為現(xiàn)代社會提供了“全景知識幻覺”,為人們提供現(xiàn)代社會掌控感。這就需要重新觀察“現(xiàn)實(shí)主義”如何通往實(shí)在界意義上的“真實(shí)”的方式。在我看來,現(xiàn)實(shí)主義只能是“寓言”文本,即不斷生產(chǎn)“文本剩余物”(text leftover)來激活現(xiàn)實(shí)意義的介入的文本。那些具有現(xiàn)實(shí)主義內(nèi)涵的文本,歸根到底并非“真實(shí)反映”的文本,而是在“反映”的手段窮盡之后,在“過度掩飾”之后,依舊提供了無法用現(xiàn)實(shí)主義的編碼完全闡釋或控制的“矛盾硬核”(thing of real)的文本。

一 “瘋狂理性”

在《事件》這本著作中,齊澤克為了說明現(xiàn)代理性的絕對性地位所呈現(xiàn)出來的荒唐,引用了劇作家布萊希特(B. Brecht,1898—1956)《三角錢歌劇》中的一句話:“搶銀行和建銀行,哪一個更瘋狂?”即“與理性自身的瘋狂相比,喪失理性的瘋狂算得了什么?”一般來說,人們會認(rèn)為搶銀行是瘋狂的,但布萊希特卻認(rèn)為:相對于建設(shè)一個銀行來說,搶銀行真是理性多了。

事實(shí)上,齊澤克改寫了布萊希特的話語內(nèi)涵,目的在于讓人們重新認(rèn)識現(xiàn)代社會的理性神話。按照齊澤克的邏輯,建設(shè)一個銀行,要建立貨幣系統(tǒng)和借貸關(guān)系,并且建立齊美爾(G. Simmel,1858—1918)意義上的“貨幣社會”。同時,還要建立風(fēng)險社會,讓人們信賴風(fēng)險保障體系。另外,還要確立資金投資盈利的方式……在齊澤克看來,這種通過一套復(fù)雜理性才能確立起來的脆弱金融體系,乃是瘋狂的行為。

由于西方的銀行多是私人建立的,不妨這樣設(shè)想建銀行的瘋狂:如果有一天,所有的儲戶一起去該銀行取錢,該銀行必然會倒閉。人們發(fā)現(xiàn),“銀行”是建立在這樣一種“合理性的瘋狂”基礎(chǔ)之上的:只要不來算總賬,則萬事大吉。如同阿紅借給阿強(qiáng)200萬元,讓阿強(qiáng)最終歸還20億元,只要她肯借給阿強(qiáng)100年,阿強(qiáng)是會答應(yīng)的,因為那時阿強(qiáng)已經(jīng)死掉了。按照這一邏輯看,建銀行其實(shí)是非常瘋狂的。

可是,人們平時感受不到銀行的瘋狂,相反,感受到的卻是銀行帶給他們的生活便利。用信用卡、支付寶付款的時候,人們充分地相信銀行最終會通過金融的匯兌系統(tǒng)把錢匯到儲戶的手上。因為,人們相信銀行的管理者是非常理性的。這樣,就推演出一個有趣的結(jié)論:世界上最瘋狂的是什么?原來是現(xiàn)代生活的理性。

現(xiàn)代生活的“瘋狂理性”其內(nèi)涵就在于,它非常完整而有體系地建立了一種脆弱的編碼系統(tǒng)。相對于建銀行,搶銀行仿佛真的很簡單:只需要工具和相應(yīng)的“膽大”就可能“一夜暴富”——當(dāng)然,接下來也將給自己帶來牢獄之災(zāi)。

這當(dāng)然是個笑話,但笑話背后反映出吊詭的道理:人們已經(jīng)習(xí)慣的現(xiàn)實(shí)生活,可能沒有想象的那么真實(shí)和穩(wěn)定;有些現(xiàn)實(shí)的東西,可能是建立在高度風(fēng)險基礎(chǔ)之上的——這就是“瘋狂理性”的境況。

瘋狂理性滲透到方方面面,如果我們相信一切事情都可以用理性來解決,這本身就是一種瘋狂理性的信念。德國哲學(xué)家本雅明(W. B. S. Benjamin,1892—1940)曾經(jīng)提到過玻璃建筑,這可以看作是對現(xiàn)代建筑之瘋狂理性的批判。沿著本雅明的方式推演,人們會發(fā)現(xiàn),玻璃建筑暗含著“坍塌”,從而體現(xiàn)出這樣一種現(xiàn)象:越是看起來不適合做建筑材料的東西,越有可能成為建筑材料。因為,它能夠獲得一種張力。玻璃本來是脆弱透明的,可是一旦把玻璃搭起來,它又極其堅固——現(xiàn)代玻璃建筑材料本身就已經(jīng)很堅固。但是,玻璃給人帶來的是毀滅感;用這種毀滅感來搞建筑,建筑就會帶有一種瘋狂理性的美。所有穩(wěn)定的、永恒的建筑,由于用了玻璃這種材料而獲得一種坍塌的幻象。玻璃建筑的魅力在于,它預(yù)示著坍塌的未來的可能性——它以一個永遠(yuǎn)等待坍塌的狀態(tài)在你面前呈現(xiàn)建筑的魅力。不妨說,正是這樣一種吊詭的美學(xué),構(gòu)造了瘋狂理性。

而這就引出對現(xiàn)實(shí)主義的重新反思:現(xiàn)實(shí)主義不正是體現(xiàn)了這種瘋狂理性的特性嗎?

二 夢境比現(xiàn)實(shí)更真實(shí)

“現(xiàn)實(shí)主義”(realism)在人們心目中多被理解為關(guān)心現(xiàn)實(shí)和實(shí)際,它作為一種文藝思潮、文學(xué)流派和創(chuàng)作方法在歐美流行始于19世紀(jì)50年代。人們賦予了現(xiàn)實(shí)主義特定的文體內(nèi)涵。在這里,所謂的現(xiàn)實(shí)主義,就是偽裝成“現(xiàn)實(shí)”自己在故事里發(fā)生的一種敘事方式。這就帶來一個問題:“現(xiàn)實(shí)”是什么?

“瘋狂理性”這個概念告訴人們,“現(xiàn)實(shí)”是理性的,所以,才是瘋狂的、虛假的。

絕大部分人會認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)生活是真實(shí)的,夢境都是虛假的。可是,以弗洛伊德(S. Freud,1856—1939)為代表的精神分析學(xué)派通過對夢的研究,卻告訴了人們相反的答案。拉康(J.Lacan,1901—1981)曾經(jīng)闡釋過這樣一個夢:一個孩子死了,他的尸體躺在太平間里,旁邊點(diǎn)著一支蠟燭,蠟燭靜靜地燃燒。孩子的父親睡著了,夢到孩子忽然走到他面前說:“我被燒著了,你怎么不管我啊?”父親驚醒后看到,那個蠟燭已經(jīng)歪倒,孩子的袖子已經(jīng)燒著。

齊澤克對這個夢作了嶄新的解讀。在這個夢境里面,人們遭遇到一個值得反思的問題:為什么父親能知道他的兒子被燒著了?因為喪子之痛給這位父親造成了嚴(yán)重的傷害,無論他兒子是什么原因死的,他都會產(chǎn)生強(qiáng)烈的自責(zé),都會以為是自己沒有監(jiān)護(hù)好、看護(hù)好自己的孩子——兒子的死雖然與他無關(guān),可對于父親來說,就像是親手殺死了自己的孩子一樣痛苦。這個痛苦強(qiáng)大到能讓一個父親一夜白頭,強(qiáng)大到使父親不能有任何牽連喪子傷痛的聯(lián)想。在現(xiàn)實(shí)生活中,只有一個辦法能夠讓這件事不傷害到這位父親:用盡辦法壓抑這種傷痛。在現(xiàn)實(shí)生活中,總能有辦法讓人躲避痛苦。例如,一個人的至親去世了,用什么辦法來躲避痛苦呢?可以開追悼會、舉行葬禮,孝子穿著白色的衣服,然后見人就握手、磕頭。他疲憊不堪,到了夜里一頭睡過去。這一套葬禮的形式,減緩了因親人死亡而給自己帶來的巨大痛苦。所以,現(xiàn)實(shí)生活竟然是一種掩蓋人們真實(shí)感受的方式,而且是一種非常有效的方式。

但是,“夢境”卻躲避了“現(xiàn)實(shí)”對痛苦的管制,那些被壓抑了的念頭會出現(xiàn)在夢境之中。這時,比現(xiàn)實(shí)生活更加真實(shí)的事情發(fā)生了:在夢境里感受到了巨大痛苦的真實(shí)。在夢境里,這位父親不得不面對兒子死亡引發(fā)的具有強(qiáng)大破壞力的內(nèi)心愧疚感——而在“現(xiàn)實(shí)”中,這種“愧疚感”是被掩蓋或者延緩了的。

現(xiàn)實(shí)生活的掩蓋性還體現(xiàn)在第二個方面。在精神分析的理論中,精神病患者的狂想與瘋狂,乃是一種“自我療救”的方式。這是對精神病邏輯的嶄新理解——精神病并不是對自己的戕害,而是對自己的一種維護(hù)。這也可以將其歸入弗洛伊德所說的“防御機(jī)制”,即任何人可以通過瘋狂來躲避現(xiàn)實(shí)帶給他的真實(shí)傷害。

例如,我母親的好友劉阿姨之子,在讀高三的時候死于一場車禍。喪子之痛讓劉阿姨日日以淚洗面。后來,劉阿姨慢慢地精神錯亂了,由此失憶。這成為對自己的保護(hù):通過失憶和瘋狂來抵抗痛苦。在這里,“瘋狂”乃是事件連續(xù)性的感受能力的消失,是沒有能力再組織記憶的一種情形。精神的瘋癲,竟然都是符合生活理性的,也就是符合人們所說的“瘋狂理性”的。因為,“瘋狂”本身暗含著理性:一種很好的自我保護(hù)的辦法。

顯然,夢境比現(xiàn)實(shí)更真實(shí)。按照齊澤克的邏輯,現(xiàn)實(shí)是假的,是被編碼了的;現(xiàn)實(shí)是暗中儀式化、理性化、秩序化的,可以讓人感覺生活在并不瘋狂的安全世界之中。現(xiàn)實(shí)的目的就是讓任何活著的人都要獲得這個安全感、秩序感和穩(wěn)定感。

那么,為什么夢境比現(xiàn)實(shí)更真實(shí)?因為夢境失去了理性控制,那些在現(xiàn)實(shí)中被壓抑的東西,就會在夢境里面反復(fù)地出現(xiàn),甚至震撼靈魂。事實(shí)上,夢里人們常常驚醒,充滿恐懼,因為只有夢境才能暴露內(nèi)心的不安,暴露已知卻不敢在現(xiàn)實(shí)中承認(rèn)的“真實(shí)”——于是,就假裝不知道這些,仿佛它們不存在。

三 有關(guān)“真實(shí)”問題的四個概念

如果夢境比現(xiàn)實(shí)還要真實(shí),那就需要分析一下,何謂“真實(shí)”?

這里羅列出四個概念,按照邏輯順序分別是:“The Real”(真實(shí))、“The Realism”(現(xiàn)實(shí)主義)、“TheReality”(現(xiàn)實(shí))、“The Truth”(真相)。越靠近“真相”,距離“真實(shí)”就越遠(yuǎn),距離“真實(shí)”最遠(yuǎn)的是“真相”。

什么是“TheReal”即“真實(shí)”呢?這是拉康的三個著名概念之一。它來自人的心理結(jié)構(gòu)的三個層面——想象界、象征界、實(shí)在界。理解“實(shí)在界”,不妨從日常生活和臨界體驗的差別談起。作為人,不管建立了多么輝煌的人生,死亡依舊在遠(yuǎn)方沉默地等待,這是“真實(shí)”。死亡是任何語言、任何想象、任何藝術(shù)、任何意義、任何肉體、任何規(guī)律、任何時空都無法對抗的東西。所以,相對于人生來說,死亡是“真實(shí)”,這才是實(shí)在界的面孔。實(shí)在界乃空無一物,生命只不過是宇宙間一瞬。從這樣的角度來看,電影《流浪地球》(2019)講述了一種對實(shí)在界的“想象性抵抗”——這種荒漠空茫的實(shí)在界太恐怖了,地球毀滅的情景太需要喚起一種“救贖”的幻象——點(diǎn)燃木星,讓地球去十萬億光年以外重建文明,從而可以繼續(xù)永恒地生活在人類的世界之中。

反過來,人們也有擁抱實(shí)在界的激情。一些“現(xiàn)代派”藝術(shù)家,在大街上用鮮血來警告世人說,藝術(shù)要有擁抱真實(shí)界的激情,鮮血、痛苦和肉體可以呈現(xiàn)這種激情。同樣,觀看好萊塢制作的一些影片,里面充滿了擁抱實(shí)在界的激情——對暴力的展示,對殺人武器的崇拜,對象征國家能力而毀滅一切的時代力量的歡欣鼓舞,這些都可以看作是在暴露擁抱實(shí)在界的魔力。

2017年12月1日晚上10點(diǎn),美國拉斯維加斯曼德勒海灣賭場附近正在舉行一場鄉(xiāng)村音樂會,64歲的帕多克(Stephen Paddock)在酒店32層的房間,向參加鄉(xiāng)村音樂會的觀眾發(fā)起輪番射擊。警方后來的調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個槍手既不恨社會也不是窮人,無法確定他的殺人動機(jī)。正因如此,他用死亡的癲狂畫面,呈現(xiàn)了被現(xiàn)實(shí)層層遮蓋的實(shí)在界:看到別人流著死亡的鮮血,同時他也去死亡。這與2019年3月15日發(fā)生在新西蘭克賴斯特徹奇市清真寺的槍擊事件不同。這種極端分子的宗教仇殺不是對實(shí)在界的激情,而是在“現(xiàn)實(shí)主義”層面上發(fā)生的事件,是一種“用理性去除非理性的狂想”行為。槍擊者相信,他把異教徒驅(qū)逐出自己的現(xiàn)實(shí)生活,從而恢復(fù)自己白衣世界的沖動是合理合法的——這是瘋狂理性的另一種境況。

但是,美國拉斯維加斯的槍殺事件與新西蘭清真寺的槍殺事件,卻都蘊(yùn)涵著“對表象的激情”。如同“9.11事件”中齊澤克所分析的那樣,這種暴力性行動,呈現(xiàn)出來的“擁抱實(shí)在界的激情”,“首要目的不在于在物質(zhì)上毀滅什么,而在于制造波瀾壯闊的破壞效果”。所以,這終究是一種“虛假的激情”,因為通過這種激情,可以逃避實(shí)在界的恐慌。這如同觀看恐怖片,恐怖的只是眼前設(shè)計出來的“假象”,體驗這種“假象”,仿佛就可以獲得對抗恐懼的力量——許多“喜歡”觀看恐怖片的人總是會輕蔑地嘲笑“膽小者”,因為這些恐怖片中的景象常常表明一種可怕的真實(shí):實(shí)在界乃是指向虛無的,是死亡般的寂靜和永恒的“熵”。

因此,人類其實(shí)無法接受實(shí)在界,這就有了“現(xiàn)實(shí)主義”(realism)。

之所以要重新思考“現(xiàn)實(shí)主義”,是因為,“現(xiàn)實(shí)主義”是一套具有這樣功能的編碼方式:讓人類生活在自我編織的故事層面上。而“故事”的功能就在于,它可以呈現(xiàn)令人驚恐的任何東西,卻最終讓人們以為,一切恐怖的事件都是可以避免或者即使發(fā)生了也沒有那么驚恐。而“歷史”(history),也就是一系列故事的“后果”。這套編碼系統(tǒng)一旦勾連起來,就深入到人們生活的方方面面。這樣,“現(xiàn)實(shí)主義”最終創(chuàng)造出“現(xiàn)實(shí)”。

在這里,“現(xiàn)實(shí)”(或者叫做“現(xiàn)實(shí)界”)乃是“現(xiàn)實(shí)主義”在想象的驅(qū)動下,以特定的符號運(yùn)作,假裝事情以自然而然發(fā)生的方式,最終形成的一種人類生活的“世界”。

這里依然以至親的死亡為例,它是一種實(shí)在界的痛苦。可是,在“現(xiàn)實(shí)”里面,“現(xiàn)實(shí)主義”告訴你說,你可以留下他/她的照片,可以每年對他/她祭奠,到他/她的墳上撒把土……這一切行為,都是假裝實(shí)在界的入侵沒有發(fā)生,或者發(fā)生了也沒什么大不了的。如此看來,“現(xiàn)實(shí)主義”就是現(xiàn)實(shí)生活自我編碼的一套有效手段,它讓人們用“歷史”取代了“事件”,讓人們用“故事”來對抗“真實(shí)”,讓人們用想象和象征的系統(tǒng)去把實(shí)在界層層地包裹,讓人們感受不到他/她的存在。甚至有的人就要死了,人們依然安慰他說:“沒事兒,會好起來的!”

現(xiàn)在,可以接觸最后一個詞——“真相”。

“真相”是用來講述“現(xiàn)實(shí)”的話語體系,它號稱“真實(shí)”或者“真理”。后現(xiàn)代主義者對于“真相”進(jìn)行過尖銳的諷刺和挖苦,但后現(xiàn)代主義者同樣是假裝“真實(shí)”不存在的方式。

在這里,“真相”恐怕是這個世界上最虛假的東西。如果親人去世,那么“真相”會冷靜而理性地用科學(xué)主義的話語來講述死亡的原因,從而讓人們“認(rèn)識”死亡。一旦被“認(rèn)識”,也就被理性控制,從而消除了隱含其間的那種實(shí)在界的驚恐。

顯然,在英語世界里,“現(xiàn)實(shí)主義”(realism)、“實(shí)在界/真實(shí)”(The Real)雖然詞根一樣,但卻被賦予了截然不同的內(nèi)涵。實(shí)在界/真實(shí)成為“現(xiàn)實(shí)”最尖銳的內(nèi)核,而“現(xiàn)實(shí)主義”成為生產(chǎn)“現(xiàn)實(shí)”的編碼系統(tǒng)。即使在漢語的日常應(yīng)用里面,同樣能清晰感受到這種編碼方式的意義。例如,勸某人去忍受現(xiàn)實(shí)編碼的強(qiáng)制力的時候,會用現(xiàn)實(shí)主義的態(tài)度說:“現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)吧。”又如,當(dāng)人們說某人是“理想主義者”時,含義是說,此人不愿意接受現(xiàn)實(shí)編碼系統(tǒng)的安排,拒絕那套“現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)”的東西。于是,“理想主義”乃是“現(xiàn)實(shí)主義”的反義詞,即拒絕掩蓋“實(shí)在界/真實(shí)”的那種態(tài)度。

如此說來,其實(shí)根本就不存在所謂的“現(xiàn)實(shí)主義”。記得上中學(xué)的時候,老師說唐代詩人李白(701—762)的作品是浪漫主義,杜甫(712—770)的作品是現(xiàn)實(shí)主義;先秦時期的《詩經(jīng)》是現(xiàn)實(shí)主義,《離騷》是浪漫主義。在繪畫史課堂上,也有這樣的概念,說16世紀(jì)以前的很多宗教題材的油畫,因為畫出了老百姓的生活,因而是現(xiàn)實(shí)主義繪畫。理由是它們真實(shí)地再現(xiàn)了那個時代勞動的場景。但這樣說是有問題的。因為“現(xiàn)實(shí)主義”是一個特指的概念,是“科學(xué)主義”取代了“古典主義”、取代了宗教的幻象之后才會產(chǎn)生的一個東西。在“現(xiàn)實(shí)主義”沒有誕生之前,科學(xué)也沒有誕生。

從話語形態(tài)角度來說,“科學(xué)”是什么?它是鼓勵人們用冷冰冰的、物的關(guān)系去看待世界上一切關(guān)系的話語。“科學(xué)主義”到來之后,“宗教主義”被徹底打死了。“現(xiàn)實(shí)主義”最早發(fā)生的時代,是“堂吉訶德”那個時代。塞萬提斯(M. d. C. Saavedra,1547—1616)塑造“堂吉訶德”這個形象,是用諷刺的態(tài)度對“騎士精神”“貴族意識”進(jìn)行嘲弄——這種嘲弄,當(dāng)然是一種科學(xué)主義理性建立起來之后才有的“現(xiàn)實(shí)主義”嘲弄。隨著科學(xué)主義的普及,人們越來越相信,這個世界沒有神,沒有神秘的東西,到處只不過是冷冰冰的物與物、人與人的現(xiàn)實(shí)關(guān)系。

“現(xiàn)實(shí)主義”之所以會與“科學(xué)主義”相伴隨,在美國思想家杰姆遜(Fredric R. Jameson)看來,在于“現(xiàn)實(shí)主義”這種藝術(shù)風(fēng)格與科學(xué)上那種冷冰冰看世界的眼光的內(nèi)在邏輯是一致的。“現(xiàn)實(shí)主義”創(chuàng)造出這樣一種文體意識:相信藝術(shù)家創(chuàng)作出來的作品和故事乃是生活邏輯的真實(shí)再現(xiàn)。當(dāng)畫家用真實(shí)的——如透視關(guān)系來看待事物的時候,這個事物就會“真實(shí)”地呈現(xiàn)在他的畫布上。這當(dāng)然是一種幻覺。雖然人們也認(rèn)識到,藝術(shù)的創(chuàng)作過程是想象的過程,但沒有認(rèn)識到,是人們的想象界與象征界合作致力于“世界”的“創(chuàng)作”——構(gòu)造整體的人類世界,而這個世界是通過假裝充滿意義且自身具有意義的“現(xiàn)實(shí)主義”方法創(chuàng)作出來的。人們仿佛坐在一列雪國的火車上,車窗的液晶玻璃播放各種各樣美麗的大自然畫面;但人們一刻也不能打開車窗,因為外面乃是實(shí)在界的恐怖景象。而液晶玻璃,正是變換圖像又偽裝列車自然行進(jìn)的“現(xiàn)實(shí)主義”。

四 “全景知識幻覺”與“現(xiàn)場主義”

那么,“現(xiàn)實(shí)主義”這種藝術(shù)觀念是怎樣確立起來的呢?或者說,為什么人們會相信“現(xiàn)實(shí)主義”乃是真實(shí)的再現(xiàn)呢?

要講清這個問題,需要先引入一個詞——“全景知識幻覺”。以世界一些知名電視媒體的新聞播報為例。一般是半小時或一小時,結(jié)束時是幾分鐘的天氣預(yù)報。從常識來說,這個世界每時每刻都在發(fā)生許許多多的新聞,單靠電視媒體半小時、一小時的新聞播報是無法容納的。可是,觀看新聞播報的人,卻產(chǎn)生了可以在半小時或一小時內(nèi)掌握世界上發(fā)生的全部重要事情的幻覺。當(dāng)然,人們并不真的需要“全部知道”,而是需要“知道了這個世界”的幻覺,即“全景知識幻覺”。因為,如果沒有這個幻覺,人們會有惶恐感,會覺得被這個世界拋棄了。很多事情不是因為出于對“實(shí)在界/真實(shí)”的激情,而是出于對“現(xiàn)實(shí)”的沖動——每日的新聞播報給人們提供了了解這個世界的知識幻覺。

至此,可以發(fā)現(xiàn),人類需要“現(xiàn)實(shí)主義”。“現(xiàn)實(shí)主義”之所以在“科學(xué)主義”之后誕生,是因為“科學(xué)主義”向人們呈現(xiàn)了一個令人驚恐的“實(shí)在界/真實(shí)”——一個沒有神的世界,一個沒有目的、沒有秩序、沒有規(guī)則、隨時可能坍塌的世界——從此以后,“懷疑主義”成為人類思想中不能抹掉的創(chuàng)傷。從尼采(F. W. Nietzsche,1844—1900)到魯迅(1881—1936),從薩特(J-P. Sartre,1905—1980)到海德格爾(M. Heidegger,1889—1976),所有的人都要去思考,如果這個世界沒有神,該如何構(gòu)建人類秩序。

如果要給“現(xiàn)實(shí)主義”作一個概括的話,就是它給人們提供了“全景知識幻覺”,讓人們在閱讀了一系列現(xiàn)實(shí)主義作品之后,慢慢就接受了現(xiàn)實(shí)主義的編碼方式,從而感覺自己掌握了這個世界的秘密,感覺自己不會被這個世界拋棄。所以,“現(xiàn)實(shí)主義”是科學(xué)主義的產(chǎn)物。當(dāng)科學(xué)主義揭開了“實(shí)在界/真實(shí)”的恐怖的面紗后,“現(xiàn)實(shí)主義”趕緊來編織另一幅面紗,讓它變成被人們所接受的“現(xiàn)實(shí)”。

然而,隨著時間的推移和歷史的發(fā)展,“現(xiàn)實(shí)主義”正在日益暴露它的“虛偽”。它的所謂“真實(shí)客觀地再現(xiàn)生活”,歸根到底是一種“現(xiàn)場主義”。

丹尼爾·貝爾(D. Bell,1919—2011)在《資本主義文化矛盾》一書中認(rèn)為,“現(xiàn)代主義”的特點(diǎn)體現(xiàn)為現(xiàn)場感,即敘事者假裝與現(xiàn)場同在——從而不理解創(chuàng)作者當(dāng)時是怎么創(chuàng)作的就不理解這件作品。他提出,“現(xiàn)代主義”是對“現(xiàn)場經(jīng)驗”無休止的追索,是對“距離消融”(eclipse of distance)這種敘述感的熱情張揚(yáng)。因此,“現(xiàn)代主義”呈現(xiàn)為對秩序和對秩序的敘事的一種強(qiáng)烈對抗,并形成對理性主義的宇宙觀和世界觀的摒棄。與此相對,“現(xiàn)實(shí)主義”則假裝一個故事自己在發(fā)生,人們似乎不需要理解當(dāng)時創(chuàng)作者的情感與思想狀況,只需要文本本身的閱讀和闡釋就能理解其內(nèi)涵。簡單地說,“現(xiàn)代主義”是追求現(xiàn)場感的,“現(xiàn)實(shí)主義”則相反。

貝爾這里所說的“現(xiàn)場感”,指的是創(chuàng)作者出現(xiàn)在文本之中,或者創(chuàng)作者假裝自己出現(xiàn)在文本之中,從而令作品不再體現(xiàn)一種“客觀公正”“不偏不倚”的主觀性敘事色彩。但是,如果轉(zhuǎn)換視角,從文本呈現(xiàn)“現(xiàn)實(shí)”所追求的真實(shí)幻覺的層面來考量,就會發(fā)現(xiàn),“現(xiàn)實(shí)主義”才是真正塑造“現(xiàn)場感”的文體。即“現(xiàn)實(shí)主義”通過隱藏敘事者或者創(chuàng)作者的痕跡,來假裝它所陳述或刻畫的場景,乃是完全的真實(shí)現(xiàn)場的再現(xiàn)。所以說,“現(xiàn)實(shí)主義”歸根到底乃是“現(xiàn)場主義”:“看,這個細(xì)節(jié)是多么真實(shí)啊!”“你看,我畫的東西是多么像!”“你看,這個作品由一千萬根羽毛勾勒而成”……當(dāng)參觀者在很多知名博物館里看“鎮(zhèn)館之寶”時,總會有講解員介紹,它的細(xì)節(jié)多么精巧,用多好的材料才能燒制而成,它制作的工藝如何……這難道不是通過制作過程的現(xiàn)場來展示現(xiàn)實(shí)感的震撼嗎?

我們來設(shè)想一幅描述會議場景的繪畫:一個高大的男人要上臺講話;會場上坐滿了觀眾;畫面右下角有一把盛熱水的水壺。從繪畫的角度來說,這個水壺在構(gòu)圖和色彩的分布當(dāng)中,是用于掩蓋這個座椅留下的空白的——不一定是水壺,畫別的東西功能也一樣——或者說,這個水壺與這個會議一點(diǎn)關(guān)系都沒有。然而,這個水壺又是必需的,或者說,類似水壺的這種處理方式是必需的。

在這里,水壺的作用是用來證明會議乃真實(shí)地發(fā)生過的,是有“現(xiàn)場”的。一個水壺或別的什么東西,看似與整個畫面的內(nèi)容毫無關(guān)系,卻足以證明這個場景是生活現(xiàn)實(shí)場景。它的潛臺詞并不是為了證明參加會議的人們需要喝水,而是證明,“現(xiàn)場就有這把水壺,所以,才會出現(xiàn)在畫面中——這是真實(shí)的反映”:并無必要性的物品成為證明現(xiàn)場真實(shí)性的必要物品。顯然,我們設(shè)想出來的這個畫面充分說明了,現(xiàn)實(shí)主義乃建立在這種“水壺意識”之上:現(xiàn)實(shí)主義通過各種添加到畫中的水壺來形成其文體無意識。

我們到處看到這種“水壺”的存在:小說中人物對話口吻的身份化和性格化、電影中自然場景的選擇和膚色色調(diào)的控制、繪畫中靜心構(gòu)造的小細(xì)節(jié)……現(xiàn)實(shí)主義顯然確立了一種形成“時代的全景知識幻覺”的有效方式:既然每個細(xì)節(jié)都是現(xiàn)實(shí)本身的,那在文本中看到的一切,不就是現(xiàn)實(shí)或者深層現(xiàn)實(shí)嗎?

顯然,“現(xiàn)實(shí)主義”具有雙重性:既有反應(yīng)性,又有掩蓋性。它一方面在科學(xué)精神的引導(dǎo)下反映現(xiàn)實(shí),形成“全景知識幻覺”的認(rèn)知主體;另一方面,它又掩蓋這個世界,讓人們覺得文本中被感受到的都是現(xiàn)實(shí)本身。雙重性具有共同的作用:“實(shí)在界/真實(shí)”被淡化了,或者說被驅(qū)逐了。

所以,“現(xiàn)實(shí)主義”旨在呈現(xiàn)構(gòu)建世界的“真相”。這種建構(gòu)的真相,是經(jīng)驗和共識中的支離破碎的真相。過去,人們認(rèn)為“現(xiàn)實(shí)主義”就是真實(shí)的外在世界的再現(xiàn),“表現(xiàn)主義”是內(nèi)在世界的表現(xiàn);現(xiàn)在卻發(fā)現(xiàn),這兩個東西合在一起才是“現(xiàn)實(shí)主義”,因為它們都是用不同的編碼方式完成自己:一方面反應(yīng),一方面掩蓋,共同來構(gòu)建人們的生活真實(shí)感、穩(wěn)定感。

與此同時,人們還發(fā)現(xiàn),“現(xiàn)實(shí)主義”文本始終存在一種“自我辯護(hù)”的聲音——這構(gòu)成了巴赫金(М. М. Бахтин,1895—1975)意義上的“雙聲語現(xiàn)象”:“現(xiàn)實(shí)主義”在表達(dá)“現(xiàn)實(shí)”的同時需要自我辯護(hù)——細(xì)節(jié)都是現(xiàn)實(shí)本身的,以確立一種“時代的全景知識幻覺”;在講述所謂真實(shí)的時候,又暗中辯護(hù)說:我講的才是真正的生活,夢境當(dāng)中的東西、不合邏輯的東西、超越規(guī)則的東西都不是現(xiàn)實(shí)生活。可是,今天的現(xiàn)實(shí)生活已經(jīng)變成越來越單向度的生活,而現(xiàn)實(shí)主義則可能變成這種單向度生活的“維護(hù)者”:它在讓人們相信其所呈現(xiàn)的世界是真實(shí)可靠的世界;然而,事實(shí)卻是,今天的世界如大衛(wèi)·哈維(David Harvey)所言,任何事物都不是表面看起來的那個樣子,因為拜物教的文化在扭曲、改造和偽裝現(xiàn)實(shí)。

因此,今天的藝術(shù)家必須面對這樣的困窘:你越理解生活,你可能就越脫離真實(shí);你越理解現(xiàn)實(shí)、陷入生活,你就越被同質(zhì)化、單一化的歷史所籠罩。有時候,一個藝術(shù)家的作品賣得越貴,就越缺乏力量,因為有力量的東西往往直指“真實(shí)”,撕破“現(xiàn)實(shí)”,從而讓人們驚恐四逃。

五 “現(xiàn)實(shí)主義”還有可能嗎?

由于現(xiàn)實(shí)主義的編碼方式讓人們越接觸現(xiàn)實(shí)就越遺忘真實(shí),那么,一個藝術(shù)家該怎樣創(chuàng)作才能擺脫現(xiàn)實(shí)的編碼體系?如何才會有“實(shí)在界/真實(shí)”的震撼力的藝術(shù)呢?這里就需要對“事件”概念做一理解。

在理解這個概念之前,先了解這個世界上到底有多少種“關(guān)系”。如果不作細(xì)分的話,它大致可以歸納為四種。

第一種,因果關(guān)系。例如,張教授與某學(xué)院的李教授相識,李教授邀請張教授來學(xué)院作學(xué)術(shù)講座。于是,張教授講座結(jié)果的出現(xiàn),是因為李教授認(rèn)識張教授。這就是因果關(guān)系。

第二種,結(jié)構(gòu)性關(guān)系。例如,由于某學(xué)院請教授作學(xué)術(shù)講座是一種教學(xué)需要,因此,即使張教授不來,也會有其他教授來。那么,講座者與臺下聽講者的關(guān)系,就是一種結(jié)構(gòu)性關(guān)系。

第三種,“選擇性親和關(guān)系”(elective affinity)。這是馬克斯·韋伯(M. Weber, 1864—1920)提出來的一個概念,也可譯為“內(nèi)在性親和”“選擇性契合”。在他看來,新教倫理與資本主義精神之間的關(guān)系雖非“因果關(guān)系”,卻存在著事實(shí)上的關(guān)聯(lián)。在特定的歷史偶然性里,“加爾文主義”與資本主義精神存在一種“選擇性親和”關(guān)系,相互對立也相互融合,從而成為資本主義的精神動力。這個概念描述了這樣一種關(guān)系:兩種東西如果不碰在一起,什么事情也不會發(fā)生;一旦碰到一起,就各自受其影響,各自發(fā)生變化。例如,娶妻回家,形成婚姻,這個是結(jié)構(gòu)性關(guān)系;但婚外情就是選擇性親和關(guān)系——發(fā)生不發(fā)生婚外情,對于婚姻來說,完全是不一樣的結(jié)局;而婚姻并不意味著一定要有婚外情。

第四種,概念性關(guān)系。世界上有各種各樣的“杯子”,有的盛水喝,有的只是儀式物品,有的則用線條呈現(xiàn)在畫布上……人們把這些都稱為“杯子”,從而用一個概念把它們關(guān)聯(lián)在一起。

然而,在人們熟悉的四種關(guān)系之外,其實(shí)還可以推測出第五種關(guān)系,這就是“沒有關(guān)系”。“沒有關(guān)系”也是一種關(guān)系。例如,在銀河系幾億光年外的地方有一個黑洞,再過上幾十、幾百億光年,太陽系可能就被它吃掉了;可是,現(xiàn)在的人們與這個黑洞沒有關(guān)系。因為,還沒等它吃掉,現(xiàn)在的人們就已經(jīng)死掉了。事實(shí)上,這個世界上的一切關(guān)系都是“沒有關(guān)系”。無論因果關(guān)系、選擇性親和關(guān)系、概念關(guān)系還是結(jié)構(gòu)性關(guān)系,都是因為有了人,才有了這些關(guān)系。凡是突然從這種“沒有關(guān)系”層面上發(fā)生的事情,就是“事件”(event)。例如,一顆彗星撞擊了火星,那不是“事件”;而彗星撞擊地球,就是“事件”。因為,它一瞬間會毀掉所有關(guān)系,體現(xiàn)了猙獰的“沒有關(guān)系”的實(shí)在界內(nèi)涵。

所謂“事件”,是指讓人類突然看見實(shí)在界的時刻;在那一時刻,實(shí)在界入侵人們的日常生活(現(xiàn)實(shí)),不僅暴露了宇宙真實(shí)可怕又空無一物的情形,也讓“現(xiàn)實(shí)”的一切編碼方式——“現(xiàn)實(shí)主義”失效。

與之相應(yīng),“故事”乃是“事件”的反義詞。一旦一個事件發(fā)生,人們就會馬上啟動編故事的活動,通過“故事”來形成一種感覺,如彗星撞擊地球這個事沒有發(fā)生過。“故事”體現(xiàn)了對實(shí)在界的不承認(rèn):

我們總是與作為不可能的實(shí)在界擦身而過,或者把它體驗為不可能的和不真實(shí)的(無論我們多么清楚,即將來臨的災(zāi)難是完全可能的,但我們還是不相信它真的會如期而至,因而將其作為不可能排除出去),或者把它體驗為真實(shí)的和不再不可能的(一旦災(zāi)難降臨,它就被“重新常態(tài)化”了,被視為事物的常態(tài)運(yùn)作的一部分,視為一直總是已經(jīng)可能發(fā)生的事情)。

人們把“災(zāi)難”——一種事件意義上的“實(shí)在界的入侵”“常態(tài)化”,就是編織為現(xiàn)實(shí)穩(wěn)定而有序的序列中的“暫時失序”,這就構(gòu)造了“災(zāi)難美學(xué)”;而完成這種編織的行為,就是“故事”。一個好的故事,也就是符合“現(xiàn)實(shí)主義”編碼訴求的故事,即使情節(jié)荒誕,卻可以通過對“常態(tài)化”的訴求而形成“現(xiàn)實(shí)穩(wěn)定感”的幻覺。在這里,“好的故事”正是“可以帶你回到現(xiàn)實(shí)”的故事,是假裝“事件”不發(fā)生或發(fā)生了也沒關(guān)系的敘事。

日本動畫電影《你的名字》(2016)講述了“彗星撞擊地球”的“故事”(而不是“事件”)。在災(zāi)難中,與男主角的靈魂交融在一起的女主角死掉了(“事件”發(fā)生)。可是,這個男主角最終費(fèi)盡九牛二虎之力,把這個女主角救了回來——他們又在地鐵里相遇(“故事”拒絕了“事件”)。在這里,《你的名字》通過奇異的愛情與導(dǎo)演新海誠美輪美奐的畫風(fēng)共同造成一種幻覺:這個世界的美好沒有被破壞。“彗星撞擊地球”在新海誠的畫筆下,是那么輝煌燦爛,毫無實(shí)在界的恐慌。“故事”告訴人們:即使彗星撞擊地球(事件發(fā)生了),愛情也依然繼續(xù),人們依然生活在穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)界里,一切都仿佛沒有發(fā)生過一樣!電影中的男主角是一個充滿了感情的無情者:他不愿意接受真的感情——那個女孩死了;他讓自己永遠(yuǎn)沉浸在甜蜜的愛里,用狂熱的愛來掩飾世界的無情。

“故事就是抵抗事件”,電影中靈肉的瘋狂錯位、城鄉(xiāng)的瘋狂換位、災(zāi)難的瘋狂拯救、愛情的瘋狂相遇,最終把“彗星撞擊地球”這個瘋狂的事件變成可控的故事,“實(shí)在界”的入侵變成了現(xiàn)實(shí)界的“真相”。

與之截然不同的另一部電影《憂郁癥》(2011)講述的是,當(dāng)彗星撞擊地球時,憂郁癥的患者乃是最正常的,因為她早就陷入到災(zāi)難憂郁的“實(shí)在界”中;所以,當(dāng)彗星到來的時候,所有人都瘋了,只有患憂郁癥的賈斯汀特別淡定:“你看撞地球了吧,我早就知道要撞了。”在張愛玲(1920—1995)的小說《傾城之戀》中,男女主角戀愛一直談不成,直到香港被日本侵略軍轟炸了,他們才談了戀愛并結(jié)婚。雙方都意識到了,人生和戀愛沒這么多要計較的,在災(zāi)難面前沒什么可計較的,最重要的是你還活著、我也活著。這部小說前后兩部分的“故事”截然不同:在前半部中,白流蘇小市民的算計讓她們的婚戀徘徊不前;而后半部中,應(yīng)對災(zāi)難的唯一選擇,就是毫不猶豫地一頭扎入“現(xiàn)實(shí)”,只有這里才是安全而溫暖的。

“回到現(xiàn)實(shí)中來”,這才是“現(xiàn)實(shí)主義故事”的“使命與召喚”!

既然所有的藝術(shù)都是在講故事,那么,藝術(shù)還能“反映現(xiàn)實(shí)”嗎?或者說,“如何反映真實(shí)”呢?這就需要以“寓言”的思路重新反思“現(xiàn)實(shí)主義”。

歌德(J. W. v. Goethe,1749—1832)認(rèn)為,古典藝術(shù)是象征的藝術(shù),它內(nèi)部的每個細(xì)節(jié)都表現(xiàn)了整體的共性;巴洛克藝術(shù)則體現(xiàn)了寓言的特點(diǎn),即形式超越了內(nèi)容,內(nèi)容控制不了形式。歌德在“狂飆運(yùn)動”和德意志后期超理性的音樂中,看到一種“冷酷的熱情”,它撕裂了作品的完整感。此時的文本具有了“寓言性”:文本內(nèi)部的因素解釋不了文本本身——現(xiàn)代藝術(shù)靠自身文本解釋不了自己。

“寓言”是這樣一種結(jié)構(gòu):有一只狐貍看到籬笆里有葡萄,但身體太胖,減肥后才能鉆進(jìn)去;當(dāng)吃完葡萄后,狐貍發(fā)現(xiàn)自己又胖了,只能把自己餓瘦了再鉆出來;狐貍出來就想:我進(jìn)去干嗎?有什么意義?這個“寓言”雖然是“故事”,但它在“意義結(jié)構(gòu)”上破毀了故事:即故事本身解釋不了這個故事的意義。這里不能用“狐貍的個性”“狐貍的智慧”來解釋這個寓言,只能借助于故事之外的東西(如反思貪欲等人類生活中的故事)來重新闡釋這個故事——它通過反對自身而成為“寓言”。因此,“寓言”乃是一個等待被破壞的“故事”——只有具有可破壞性,才稱得上是寓言。

這樣一來,就找到了“重建現(xiàn)實(shí)主義”的新入口——“寓言現(xiàn)實(shí)主義”。即通過創(chuàng)作可以破壞故事的故事,來呈現(xiàn)“實(shí)在界”的魔力,讓人們不僅看到“故事”帶來的“現(xiàn)實(shí)”,同時還看到“現(xiàn)實(shí)”是如何參與“故事”的編造,從而讓讀者或觀者“領(lǐng)悟”那些塑造幻象的力量和這種力量的虛弱。

從這個意義上說,“寓言現(xiàn)實(shí)主義”就是借助傳統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)主義又破壞這種現(xiàn)實(shí)主義,從傳統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)主義的書寫和描繪中來發(fā)現(xiàn)無法完成自身意義的敘述的東西——也就是被現(xiàn)實(shí)主義編碼方式無法編碼的東西——那些“實(shí)在界/真實(shí)”的碎片,從而令其變成實(shí)在界的寓言。

這種碎片,乃是一種“實(shí)在界的剩余”,或者說“殘余”。不妨比較兩個概念:“盈余”(surplus)與“剩余”(leftover)。盈余是指生產(chǎn)過剩而導(dǎo)致的結(jié)果,如房子蓋得太多,沒有那么多人住,房子就多余出來;而“剩余”則是因為生產(chǎn)未能滿足需求造成的結(jié)果,如房子蓋得不夠多,沒地方住,人就被剩下了。

接下來,結(jié)合這兩個詞看兩幅圖。圖1是象征型的(故事性的、現(xiàn)實(shí)主義的),圖2則是寓言型的(事件性的、寓言現(xiàn)實(shí)主義的)。

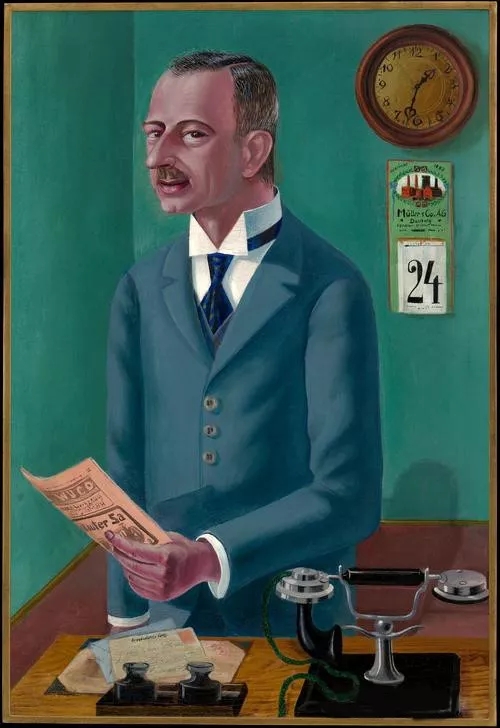

圖1 迪克斯《商人麥克斯》

圖2 賈科梅蒂《自畫像》

從圖1中,人們可以看到一個精明的商人;在作品的每一個細(xì)節(jié)里面,都讓人感受到這個形象內(nèi)心的精明老練。在這個形象身上,人們似乎可以看到資本主義在進(jìn)入大工業(yè)時代的“整體精神”。

可是圖2卻不同。這是一幅賈科梅蒂(A. Giacometti,1901—1966)的自畫像。它有一種“魔力”,來自它的“不可能性”。一個畫家能畫很多東西,但畫不出“自我”來。實(shí)在界的意義上,“自我”乃是被各種畫法——象征界的符號體系——所剩下的東西。一個畫家用盡一切現(xiàn)實(shí)的規(guī)則、知識和手段,卻還是無法全部表達(dá)自己。這幅畫的“魔力”就在于,表達(dá)了一種被這個世界剩下的感覺。這正是“實(shí)在界/真實(shí)”的特點(diǎn):任何語言都不能描述它。面對死亡時,任何形式都不能描述;而但凡使用已有的形式和手段來表達(dá)它,就會滑入“現(xiàn)實(shí)”中去,但這幅自畫像企圖拒絕進(jìn)入“現(xiàn)實(shí)”。通過這幅畫,可以看到一種創(chuàng)傷:如果說,圖1中的人物是“盈余”,即刻畫這個形象的符號豐富多樣,那么,圖2中的人物乃是“剩余”,即一切繪畫手段都不能窮盡“我是誰”這個命題。

同樣的例子還出現(xiàn)在《紅樓夢》中。“黛玉之死”的發(fā)生被小說陳述為故事必然結(jié)果的時刻,同時也是這種“死亡”顯示其無法被《紅樓夢》的符號系統(tǒng)完全言說或縫合的時刻。“黛玉之死”的恐怖性內(nèi)涵“超逸”出文本,成為具有特定含義的“文化寓言”:它是《紅樓夢》的“剩余物”,是這部小說無法“解釋”的實(shí)在界碎片,只有通過引入更多的東西,才能闡釋“黛玉之死”。

同樣,格非的長篇小說《望春風(fēng)》(2016)中有各種各樣的故事,但小說卻同時顯示講故事能力的匱乏——它不用講故事的方法來控制故事,而是用不能講述故事的“困窘”來講故事,于是,《望春風(fēng)》顯示了另一種刻骨銘心的真實(shí):“我們無法用故事掌控世界”,也就是“無力掌控對世界的想象”,這個“事件”被剩余在文本之中了。事實(shí)上,《望春風(fēng)》正是通過這種被剩余的、其故事無法控制的“無力”,才呈現(xiàn)了一個精神煥發(fā)的時期,小人物的“啥都不是”。這是被剩在文本中的東西,也是被剩在時代中的東西。這個小說給讀者展現(xiàn)一種能力:只要愿意講故事,不管是不是作家,都不免陷入“現(xiàn)實(shí)”的圍困;只有不停地展現(xiàn)一個故事,但卻沒有講故事的能力,才能恢復(fù)其事件性震撼。

歸根結(jié)底,寓言是對“故事—現(xiàn)實(shí)主義”編碼方式的一種重構(gòu)。文本之外需要重建一個文本。如果給“寓言”定義的話,它大致分為三層:第一層,是以“震驚”(shocking)的形式打破人們已知的感受。人們的感受越真實(shí),就越虛假;而“震驚”就是讓人的感受瞬間緊縮起來——從所有熟悉的經(jīng)驗里收縮起來,從而達(dá)到寓言的效果。第二層,具有強(qiáng)烈的否定性批判色彩。即對于現(xiàn)實(shí)生活不僅僅是批判,還要有一種否定性思維。寓言的藝術(shù)觀念告訴人們,不是“現(xiàn)實(shí)主義”出了問題,而是“現(xiàn)實(shí)”本身存在很多問題。第三層,“現(xiàn)實(shí)主義”只有是“寓言現(xiàn)實(shí)主義”的時候,才能恢復(fù)其所允諾的對“真實(shí)”的反映。即只有當(dāng)現(xiàn)實(shí)主義不是有機(jī)地闡釋現(xiàn)實(shí),而是哲學(xué)意義上的否定性闡釋現(xiàn)實(shí),通過“實(shí)在界剩余”的生產(chǎn)重構(gòu)現(xiàn)實(shí)感的時候,它才具有了“真實(shí)”。而那些可以提供“剩余物”的“現(xiàn)實(shí)主義”,才稱得上是“(寓言)現(xiàn)實(shí)主義”。