論胡適晚清民初的語言實踐

胡適對自己的白話文學(xué)觀的提出過程有眾多講述,他所謂“逼上梁山”的發(fā)生觀強調(diào)了外在因素對白話文學(xué)觀的重要性,而相對忽略了自身語言實踐中積淀的有關(guān)漢語表達的經(jīng)驗。胡適自己的講述以及后來諸多學(xué)者的論述,大多以從觀念到觀念的方式探討胡適文學(xué)觀的形成,而缺少對他早期語言實踐的整體把握。如果以胡適1917年美國留學(xué)后回國為界,則可以從“聽”“說”“寫”“譯”四種方式描述他回國之前的語言實踐。就一個人學(xué)習(xí)語言與寫作的過程而言,即就歷史發(fā)展而言,“聽”“說”在前,“寫”其次,“譯”最后。到了某個時期,這四種形式中某幾種或全部形式可以同時存在,同時進行。這樣由歷時性發(fā)展而達到共時性存在。胡適也不例外。就這四者的內(nèi)在邏輯關(guān)系而言,“寫”是中心,是根本。因為20世紀(jì)早已經(jīng)不是文學(xué)口傳的時代,而是進入了印刷媒體的書寫時代。文學(xué)需要用語言文字的書面形式呈現(xiàn)。“聽”和“說”是“寫”的輔助性兩翼。“聽”能為“寫”吸收語言的多樣形式。“說”,尤其是演說,一般有寫好的底本講稿。演說的底本講稿要符合“演說”的要求,也會修正底本講稿的某些表達。“譯”是“寫”的橫向跨越性的實驗。胡適把所譯的詩歌《關(guān)不住了》作為他新詩成立的紀(jì)元,可見“譯”乃是“寫”的一種方式,是“寫”的延伸與發(fā)展。因此,“聽”“說”“寫”“譯”的布局,既能體現(xiàn)它們由歷時性到共時性存在的形態(tài),又能體現(xiàn)出從基礎(chǔ)到中心、再到橫跨發(fā)展的事理邏輯形態(tài)。這對描述胡適早期的語言實踐而言,也許不是最完美的框架,但不失為一種可以操作的合理框架。胡適晚清民初的文學(xué)實踐,具體說來,“聽”指“聽?wèi)蛴^劇”,即聽?wèi)蛴^劇帶來對戲劇說白的新的理解;“說”主要指演講,即英文演說和中文演說產(chǎn)生出對口語體表達的認(rèn)同;“寫”包括《競業(yè)旬報》時期寫作白話文以操練明清白話、寫作文言詩詞以考量文言韻文的適用性以及創(chuàng)作英語詩歌以試驗非母語語言表達現(xiàn)代體驗的限度;“譯”指翻譯,即翻譯外國詩歌與小說以敲打漢語的韌性。

一、聽?wèi)蛴^劇:以“說白”改良戲劇

胡適曾經(jīng)回憶:“我的國語大半是在上海學(xué)校里學(xué)的,一小半是白話小說教我的,還有一小部分是在上海戲園里聽得來的。”胡適不僅在上海喜歡看戲,而且在美國也經(jīng)常閱讀和觀看戲劇。將他的留學(xué)日記中關(guān)于閱讀和觀看戲劇的部分記載整理如下:

1911 年 2 月 27 日,開始讀莎士比亞《亨利四世》(Henry IV)。

3 月 11 日,讀《羅密歐與朱麗葉》(Romeo and Juliet),17 日記背誦其中的《窺艷》一節(jié)。

3 月 29 日,讀莎士比亞《無事生非》(Much Ado)。

3 月 30 日,讀《哈姆雷特》(Hamlet)。

3 月 31 日,觀看大學(xué)生演出《無事生非》。

4 月 20 日, 讀 果 戈 里 的《 警 察 總 監(jiān)》(Inspector-General),21 日觀看其劇的演出。

8 月 29 日,讀《李爾王》(King Lear)。

8 月 30 日,讀莎士比亞《暴風(fēng)雨》(The Tempest)。

8 月 31 日,讀《麥克白》(Macbeth)。

1912 年 9 月 25 日,觀看南君夫婦出演《哈姆雷特》。

1914 年 2 月 3 日,觀白里而(Brieux)的戲劇《梅毒》(Damaged Goods)。

6 月 15 日, 觀 看 蕭 伯 納 的 諷 刺 劇《You Never Can Tell》。

7 月 30 日, 讀 瑞 典 戲 劇 巨 子 施 吞 堡(Stringberg)的短劇《線索》(The Link)。

7月31日,讀《夢劇》(The Dream Play)。

《胡適留學(xué)日記》

胡適觀《哈姆雷特》后對于劇中獨白有一段分析:

王子之人格全在獨語時見之。劇中無人自語,謂之獨語(Soliloquy),頗似吾國之自白,尤似近日新劇中小連生諸人之演說,但西方之獨語聲容都周到,不如吾國自白之冗長可厭耳。……吾國舊劇自白姓名籍貫,生平職業(yè),最為陋套,以其失真也。吾國之唱劇亦最無理。即如《空城計》,豈有兵臨城下尚緩步高唱之理?……又如《桃花扇》,使近人以說白改演之,當(dāng)更動人。又如,新劇中之《明末遺恨》,使多用唱本,則決不如說白之逼真動人也。

胡適以《哈姆雷特》的“獨語”與中國古典戲劇中的“自白”類比,不過他批判“自白”之“冗長可厭”,“唱”詞非常無理。理想的戲劇語言是“說白”,并且“世界各國之戲劇都已由詩體變?yōu)檎f白體”。因此他所說的“說白”即指西方戲劇中的“獨語”與“對話”,沒有“自白”的冗長可厭,沒有中國戲劇唱詞的失真可笑。他在《文學(xué)進化觀念與戲劇改良》中認(rèn)為只有把中國戲劇中的“樂曲”“樂歌”“臉譜”等“遺形物”統(tǒng)統(tǒng)淘汰,方才有“純粹戲劇出世”。這種“純粹戲劇”怎樣才能問世?那就必須采用他所說的“說白”語言。“說白”語言接近于自然狀態(tài)。這點與王國維評元雜劇中語言特征為“自然”有暗通之處。五四時期的傅斯年在《戲劇改良各面觀》中說得非常清楚:“凡做戲文,總要本色,說出來的話,不能變成了做戲人的話,也不能變成唱戲人的話,須要恰是戲中人的話。”“本色”即是“戲中人的話”,與胡適追求的“逼真”和王國維贊賞的“自然”一致。胡適因“聽”戲與“看”話劇而獲得的“說白”語言觀,成為他白話觀的重要內(nèi)容。

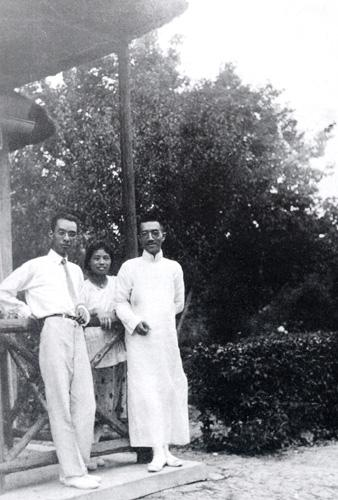

左起:任鴻雋(叔永)、陳衡哲、胡適

1916年夏天,胡適、任叔永關(guān)于白話入詩的論爭非常激烈,其中涉及“京調(diào)高腔”中是否有好詩的問題。任叔永對胡適白話入詩的主張?zhí)岢龇瘩g,大致意思是:如果白話都可以作詩,那“京調(diào)高腔”都是詩了;而且,可與西方的莎士比亞、彌爾頓、丁尼生比肩。胡適則堅持“京調(diào)高腔未嘗不可成為第一流文學(xué)”的觀點。京調(diào)如《空城計》、唱本小說如《珍珠塔》《雙珠鳳》中都有“好詩”,如有第一流的文人用京調(diào)高腔創(chuàng)作,則京調(diào)高腔自然成為第一流文學(xué)。胡適因此還對漢語句子的形態(tài)結(jié)構(gòu)提出了一種大膽的構(gòu)想。古詩以及京調(diào)中七字句為常用句式,但是京調(diào)中也有十字句,如“我本是,臥龍岡,散淡的人”“店主東,帶過了,黃驃馬,——不由得,秦叔寶,兩淚如麻”。胡適曾想對這種十字句進行“實地試驗”以造就白話詩的基本句型。這從中國詩歌發(fā)展道路看很有眼光,中國詩歌從四言詩發(fā)展到五言詩、七言詩,由律詩絕句發(fā)展到長短句的詞。詩體變化的基礎(chǔ)是語言句型的變化,其整體趨勢是字?jǐn)?shù)不斷增加以求靈活多變。如果對京劇以及各地方戲中的唱詞唱段進行改造,造成白話詩的“白話高腔京調(diào)”,那白話詩的形態(tài)又將是另一種風(fēng)景。胡適談?wù)摰碾m是白話詩歌語言的構(gòu)造,但是從中國傳統(tǒng)戲劇的“科白”中獲得想象空間的。聽?wèi)蛴^劇的實踐,不僅讓他產(chǎn)生了改造“說白”以改良戲劇的想法,而且讓他獲得了由改良戲劇到想象白話詩語言構(gòu)造的跨文類啟示。

二、演說:“用國語(白話)自由發(fā)表思想”

“演說”作為一種漢語實踐方式,成為晚清民初漢語實踐中的獨特風(fēng)景。晚清的演說多出于開通民智和排滿革命的目的。秋瑾在《演說的好處》中強調(diào)演說的重要性:“開化人的知識,感動人的心思,非演說不可。”因為演說有多種好處,其中之一就是“人人都能聽得懂”。晚清的演講活動多是自發(fā)的,演講者也沒有經(jīng)過多少演講的訓(xùn)練。而赴美國留學(xué)的胡適,卻開始了與秋瑾和章太炎等革命人士不一樣的演講道路,即接受大學(xué)演講課程的教育訓(xùn)練,而且頻繁進行英文演講。

胡適“說”的實踐開始于他小時候所受的教育。小時候父母以及私塾老師的“講”為他接受“演說”準(zhǔn)備了某種基礎(chǔ)。胡適曾經(jīng)回憶“我一生最得力的是講書:父親母親為我講方字,兩位先生為我講書”。“方字”就是漢字。胡適把這種聽來的“講”轉(zhuǎn)化為自己的“講”,他開始給自己的姐妹們講述故事,“逼我把古文的故事翻譯成績溪土話,使我更了解古文的文理”。胡適不僅從這種翻譯中獲得古文的文理,而且在聽“講”與演練“講”的過程中積淀著白話表述的方式。胡適1910年赴美國留學(xué)后,演說成為他留學(xué)生活的重要部分。他留學(xué)日記中關(guān)于演說的事情有多處記載。胡適在美國的演說,有寫明用英文的,也許還有用中文的,不管用何種語言,總歸“說”的方式是一種口頭表達。英文演說辭似乎應(yīng)該近似言文一致的表達;即使是中文演說辭也不可能完全遵從文言的范式,必定在一定程度上口語化。

胡適正在發(fā)言

胡適在美國的英文演說實踐,就文學(xué)而言,至少有三個方面的收獲。第一,由演說語言的“可聽”性,獲得文學(xué)上的“活的言語”觀。1916年7月6日,他比較白話與文言的優(yōu)劣時,演說是其論述的對象之一。胡適認(rèn)為“文言的文字可讀而聽不懂;白話的文字既可讀,又聽得懂”,所以“凡演說,講學(xué),筆記” 決不能用文言,須用那種“可讀,可聽,可歌,可講,可記的言語”。這種言語才是“活的言語”,才能成為“吾國之國語”,才能產(chǎn)生“第一流的文學(xué)”。從這里的論述邏輯來看,由白話對文言的優(yōu)勝,得出演說、講學(xué)和筆記必須用“活的言語”的結(jié)論,再由此推導(dǎo)出“吾國之國語”和“第一流的文學(xué)”必須用“活的言語出”的結(jié)論。如果反向來看,胡適所謂白話對文言的優(yōu)勝,也許源自于——至少部分源自于他在美國的演講實踐。因為“講”與“聽”正是演講和講學(xué)兩種活動召喚的一組結(jié)構(gòu)關(guān)系,而在美國留學(xué)時期,胡適演講活動頻繁。1916年7月24日他在《答梅覲莊——白話詩》中把“講”與“聽”的結(jié)構(gòu)施之于文學(xué)革命的主張中:“活文章”能“聽得懂,說得出”;呼吁“今日的文學(xué)大家”要“把那些活潑潑的白話,拿來‘鍛煉’,拿來琢磨,拿來作文演說,作曲作歌”。第二,由演講活動的演講者與聽者關(guān)系出發(fā),構(gòu)想一種較為“融和”的作者與讀者的關(guān)系。曾在康奈爾大學(xué)擔(dān)任過教授的James A.Winans(衛(wèi)南斯)認(rèn)為“活潑有趣”的演講要具備兩個因素:“一,完全如實地顯出你所說的什么,和二,一種活潑意思的‘貫通’于聽者。”他反復(fù)強調(diào)演講者和聽眾之間的“融和”關(guān)系,“演說最高的性質(zhì),演說最大的秘密,是和聽者融和貫通”,“和聽者底心融和”。“融和”既指雙方對所講內(nèi)容都能理解,又指雙方在內(nèi)容的理解上保持平等的地位。前者要求演講者在內(nèi)容上講得明白,后者要求演講者在價值上尊重聽眾。胡適在1917年開始的文學(xué)革命中,總是與那些反對新文學(xué)的人(如梅光迪、胡先骕、章士釗等人)保持一種平等的對手關(guān)系,也許與演講的這種“融合”性質(zhì)不無關(guān)聯(lián)吧。第三,由演說對演說者的內(nèi)在要求出發(fā),將演說作為教授中學(xué)國文的方式之一,以提升學(xué)生自由運用白話和系統(tǒng)表達思想的能力。胡適1920年在《中學(xué)國文的教授》中提出中學(xué)國文的理想標(biāo)準(zhǔn)的第一條就是:“人人能用國語(白話)自由發(fā)表思想,——作文,演說,談話,——都能明白通暢,沒有文法上的錯誤。”在課程設(shè)置上,胡適在中學(xué)三年級增加演說,中學(xué)四年級增加辯論課,因“演說和辯論都是國語與國語文的實習(xí)”。胡適如此設(shè)置理想標(biāo)準(zhǔn)與課程的理由在于“凡能演說,能辯論的人,沒有不會做國語文的。做文章的第一個條件只是思想有條理,有層次。演說辯論最能幫助學(xué)生養(yǎng)成有條理系統(tǒng)的思想能力”。演說和論辯既能促使學(xué)生的白話符合規(guī)范、明白曉暢,又能幫助學(xué)生養(yǎng)成思想的條理性和系統(tǒng)性。陳平原先生曾指出演說對胡適自身白話文的深刻影響,“有條理系統(tǒng)的思想能力”是胡適述學(xué)之文的最大特色,構(gòu)成胡適述學(xué)之文的內(nèi)在邏輯結(jié)構(gòu)。另外,把演說和論辯納入國文的教授體系里,因而使得演說和論辯成為新文學(xué)再生產(chǎn)的方式之一。

三、《競業(yè)旬報》時期的習(xí)作:鍛煉明清白話

1906 年,中國公學(xué)里留日回來的新人物組織“競業(yè)學(xué)會”,創(chuàng)辦白話報紙《競業(yè)旬報》。胡梓方的《發(fā)刊詞》中有些觀點很具有“前五四”性。“同人創(chuàng)為是報,純用官話”,這是《競業(yè)旬報》語體的基本傾向。梓方闡述其理由:“景教之來也,新舊約移譯不一種。或為淺文,或為官話,或為京話,或為各地方言。……蓋官話無文字之沉晦,無方言之龐雜。聲入心通,無毫發(fā)捍格。此其功績最宏實已驗白彼教之人,親為余言者也。”梓方用基督教傳教的圣經(jīng)譯本的不同語體方式,表明采用官話的合理性。《競業(yè)旬報》倡導(dǎo)“國語大同,言文一致,群情感通”,其目的最終還是求得 “文明普及”。《競業(yè)旬報·凡例》第三條對于讀者之意見:“語言之不統(tǒng)一,實為文明生一大障礙焉。本報立言既自別于文辭,擇音尤難限于鄉(xiāng)土。故惟取國語之最純熟者為之。蓋欲使國人得以普通了解也。”可見,國語大同、言文一致和傳播文明,無疑是《競業(yè)旬報》的基本宗旨。胡適是《競業(yè)旬報》的主要作者之一,還曾經(jīng)擔(dān)任過主編,他以“期自勝生”“鐵兒”“希彊”等筆名發(fā)表論說、舊體詩、白話小說和譯文。梓方的《發(fā)刊詞》和《競業(yè)旬報·凡例》中提及的“官話”與“國語”,如果不糾纏于字面的含義,而是側(cè)重這兩個詞語的指稱,那么兩個詞語基本可以互用。它們的書面形態(tài)都是明清文學(xué)中的白話。胡適很能適應(yīng)《競業(yè)旬報》的要求,因為他早有準(zhǔn)備。這個準(zhǔn)備是他之前對明清白話小說的閱讀與心會。胡適讀了30多部白話小說,得了不少的“白話散文的訓(xùn)練”;“絕大的好處” 是把“文字弄通順了”。這其中也暗含著以文學(xué)造國語的個人經(jīng)驗。

《競業(yè)旬報》報頭

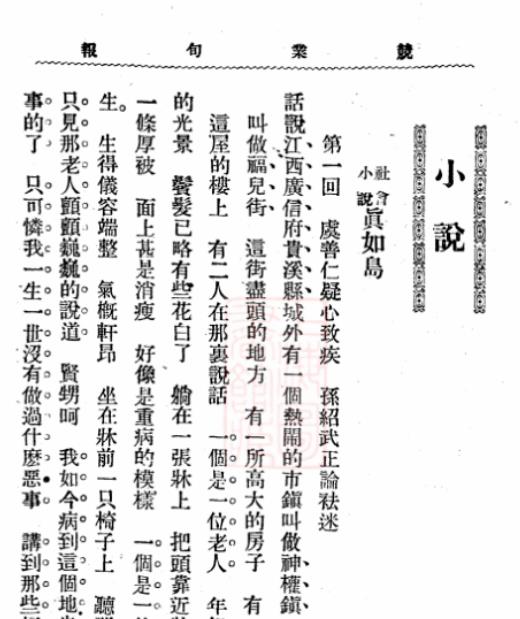

胡適以“希彊”的筆名從《競業(yè)旬報》第三期開始連載他的白話章回體小說《真如島》。從章回體形式、白話語體的角度看,《真如島》與明清白話小說沒有兩樣。小說敘述上的一些套路與明清白話小說基本一致,比如第二回最后部分:

只可惜那孫紹武和虞小姐的十分美滿姻緣,卻被一個瞎子和一個爛泥菩薩把他破壞了。這事不但我做書的人替他可笑、替他可憐、替他可恨,恐怕列位看官也在那里幫我笑、幫我憐、幫我恨哩。要知后事如何,且待下回分解。

《真如島》第二回“議婚事問道盲人,求神簽決心土偶”講敘虞善仁(“愚善人”的諧音)要把女兒許配給外甥孫紹武,看地先生甄翩紫(“真騙子”的諧音)勸他合八字。虞善仁便請了人稱賽諸葛的隨峰轉(zhuǎn)(“隨風(fēng)轉(zhuǎn)”的諧音)先生合婚,一通八字合婚下來,男女命里相克,不能白頭到老。虞善仁不死心,又去觀音菩薩面前求簽,得一個下下簽,“木星卻被金星克,后甲先庚不久長”。虞善仁在瞎子與土偶的雙重迷信下,終于沒有把女兒許給外甥。在該回的正文后面有較長的按語,沒有注明作者,筆者猜想為胡適自己所寫:

虞善仁遇著孫紹武,出了迷途;遇著甄翩紫,又入了迷途,都是信力不堅的緣故。

注意招孫紹武作婿,所以疑合婚是難信的。后來把菩薩一求,便覺得人謀鬼謀,如出一轍,既信瞎子,又信土偶,愚公之所以成為至愚,畢竟是疑心未能掃盡。

瞎子算命,土偶示簽,夫婦造端,幾同兒戲,以致造成多少專制婚姻、顛倒婚姻、苦惱婚姻,?而實收此愚國愚民之惡果。咳!迷信的罪惡,還有更大的么。

上述文字既非純粹的白話,也非純粹的文言,而是以白話為主、文言白話交錯的語體,且整句與散句結(jié)合,音韻上造成一種美感;更重要的是力爭造成語氣的順暢自然,這種比較接近口語的語氣節(jié)奏與情緒的起伏能大體配合。又比如同時期他在《獨立》中的造句:“一個人便有一個人的人格,便有一個人的本領(lǐng),只要自己肯去做,斷沒有做不到的事。他是個人,我也是個人;孔子是個人,我也是個人;皇帝是個人, 我也是個人。他能做,我難道不能做嗎?”這段話為純粹的白話,語氣由緩而急,與那種對作為一個人的價值的堅決肯定完全吻合。

《真如島》第一回首頁(局部)

經(jīng)《競業(yè)旬報》一年多的白話訓(xùn)練,“白話文從此成了我的一種工具。七八年之后,這件工具使我能夠在中國文學(xué)革命的運動里做一個開路的工人”,可見《競業(yè)旬報》上的白話操練是胡適自身白話文寫作史上的準(zhǔn)備。所謂白話“成了我的一種工具”,就當(dāng)時的實踐而言,是指他筆下的“明清白話”清晰流暢,但仍然是說話體,與文言交錯,遠遠沒有達到現(xiàn)代白話的要求。總之,他操練的還是古代人的書面語言,而不是現(xiàn)代人的書面語言,雖說他自己是現(xiàn)代的人。就文學(xué)與國語的關(guān)系而言,無論是胡適早年對中國傳統(tǒng)白話作品的閱讀,還是《競業(yè)旬報》時期傳統(tǒng)白話的操練,他都是從“文”進入“語”的,這就為他后來以“國語的文學(xué)”建設(shè)“文學(xué)的國語”打下某種框架。胡適共享了《競業(yè)旬報》“國語大同”“言文一致”的主張,這些主張的目的是傳播文明和開通民智,背后有著進化論的支撐以及民族國家建立的需求。同時,這些主張與個體性的表達之間的關(guān)系還不太密切。

四、舊體詩詞:操練文言韻語

胡適在《競業(yè)旬報》上發(fā)表白話文的同時也在創(chuàng)作舊體詩詞,出國之前已經(jīng)有“兩百多首詩”。

1910年赴美國后,他仍然經(jīng)常寫舊體詩詞。胡適在《去國集·自序》中把赴美以后創(chuàng)作的“文言之詩詞”作為“死文學(xué)”的一種。那么去國之前的文言詩詞就是“死文學(xué)”之前的“死文學(xué)”。胡適如此否定1917年之前的文言創(chuàng)作,雖有為白話文學(xué)正名的強烈意愿,但其文言詩詞確有“死”的元素。《耶穌誕節(jié)歌》敘圣誕節(jié)的歡樂情景,有“殺雞大于一歲羖”一句形容火雞之大,而“羖”也許正好是胡適所謂的“死文字”。《游萬國賽珍會感賦》頌揚各國友人為中國災(zāi)民募款的友愛,“國人相赒恤,千萬復(fù)不貲”中的“赒”也不妨看作“死文字”。

盡管如此,“文言之詩詞”的操練讓胡適不斷思考表達情感、思想、體驗的恰當(dāng)形式。對那些一時一地一物觸發(fā)的情思,胡適往往喜歡運用文言詩詞的短小之體。《送石蘊山歸湘》為中國公學(xué)教師石蘊山回湖南送別:“老驥猶憐志未磨,干戈聲里唱驪歌。盡多亡國飄零恨,此去應(yīng)先吊汨羅。”《霜天曉角·長江》:“看輪舟快駛往來天塹地,時見國旗飄舉,但不見,黃龍耳。”此詞體制短小,卻流淌著憂時刺世的熱情。《秋柳》:“但見蕭颼萬木摧,尚余垂柳拂人來。憑君漫說柔條弱,也向西風(fēng)舞一回。”秋柳雖弱,但也敢對抗強大肆虐的西風(fēng)。然而胡適文言詩詞中還有許多篇幅較長的,如寫新事物、新場景的《觀愛國女校運動會紀(jì)之以詩》《游萬國賽珍會感賦》《耶穌誕節(jié)歌》《電車詞》,寫自然風(fēng)景的《大雪放歌》《久雪后大風(fēng)寒甚作歌》《游影飛兒瀑泉山作》,敘事的《棄父行》《西臺行》,贈別的《送許肇南歸國》《送梅覲莊往哈佛大學(xué)》,說理的《自殺篇》《老樹行》。胡適最初學(xué)白居易,而白詩中有名的詩體之一是“長慶體”。這種體裁大體指七言長篇歌行體,詩體比較自由。胡適喜歡用長篇的歌行體,除了這種詩體比較容易掌握外,可能跟他想表達的內(nèi)容有關(guān)。律詩和絕句適宜表達一種明晰的感想,但對于復(fù)雜多層的現(xiàn)代社會現(xiàn)象則捉襟見肘。黃遵憲的《日本雜事詩》則不得不用注釋補充詩歌本文的不足。胡適則采用擴展詩歌體制的方式來滿足表達內(nèi)容的需要,比如《觀愛國女校運動會紀(jì)之以詩》若不采用長篇的詩體,則不足以表達胡適“女兒花發(fā)文明花”的現(xiàn)代想法。

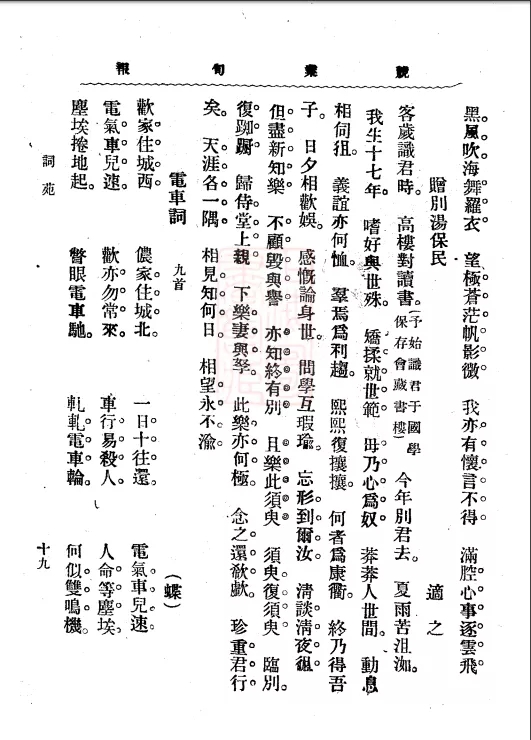

電氣車是上海都市中出現(xiàn)的現(xiàn)代事物。《格致新報》上曾經(jīng)介紹電氣車的速度,在平直之處,每分鐘能走七里。它的速度要遠遠快于馬車和人力車,但人們對電氣車的譴責(zé)之聲非常激烈。因為電氣車常常撞人,輕則受傷,重則身亡。《通學(xué)報》上的《電車碾人》就登載過上海法租界電車在八仙橋西碾死王龔氏母子二人的消息。甚至有人估計,上海電車通行數(shù)月,“碾死者相望,夷傷者不可勝計”。這自然有些夸張,但電車撞人事件肯定引起了人們的擔(dān)憂。《競業(yè)旬報》上刊載有兩首譴責(zé)電車的詩,分別是德爭的《哀電車》,和胡適(署名“蝶”)的《電車詞》。胡適的《電車詞》采用樂府體,以女子勸情郎少來見面的擔(dān)憂,突出電車的危險,“十里電車道,步步有危機”。德爭的《哀電車》則采用騷體,用眾多比喻極寫電車的速度之快,因而撞人也快,從而有些悲憤地譴責(zé)其無情。從美學(xué)風(fēng)格來看,《電車詞》趨俗,《哀電車》近雅。但兩者在篇幅上都有一定的規(guī)模,不止四句、八句那樣短小。

《電車詞》原文,《競業(yè)旬報》1908年第29期

文言詩詞篇幅短小,形式固定。胡適十余年的文言詩詞的創(chuàng)作,可以看作一種對詩體的試驗。胡適從中獲得了文言的凝練雅致與語言節(jié)奏的美學(xué)感受。他也試圖從文言詩詞的語言造型中開拓出一種新的語言造型,所以《嘗試集》中的許多詩篇才會是那種未解放的“小腳”樣式。整體而言,因新的事物、新的體驗的需求,胡適更喜歡相對自由的詩體,如五言、七言的歌行體。它們更有包容性。《送梅覲莊往哈佛大學(xué)》一詩仍用七言歌行體,講求押韻,但其語句卻能容納牛敦、客兒文、愛迭孫、拿破侖、倍根、蕭士比、康可、愛謀生、霍桑、索虜、煙士披里純共11個新名詞,從而表達出“文學(xué)革命”的訴求。這種文言詩詞吸收新名詞的大膽嘗試,豁開了文言語句造型的固定形態(tài)。現(xiàn)代個體的情感訴求呼喚著語言的開放與詩體的開放。

五、英詩寫作:現(xiàn)代體驗的非母語表達

胡適留美時期的英文寫作,包括演說詞、詩歌以及學(xué)術(shù)論文等多種形式。因本文主旨關(guān)系,此處不能對胡適的英語寫作做一完整的闡釋,只以胡適創(chuàng)作英文詩歌的例子窺探他用非母語的語言表達異域體驗的收獲。

胡適的英文詩“Crossing The Harbor”(1915)試圖表達自己與友人在紐約港見到自由女神像的感受。胡適于1915年7月回憶當(dāng)年2月14日夜晚在紐約港的情景:

夜渡赫貞河,出紐約港,天雨昏黑,惟見高屋電燈隱現(xiàn)空際。余欲觀自由神像于此黑暗之中作何狀,遍覓乃不可見。已而舟轉(zhuǎn)向車站,遙見水上眾光圍繞,其上一光獨最高亦最明。同行者指謂余曰:“此自由也。”余感嘆此語,以為大有詩意,久擬為作一詩記之,而卒不果。后舉以告所知,亦皆謂可以入詩,遂作一章。屢經(jīng)刪改,乃得下稿,殊未能佳。

As on the deck half-sheltered from the rain/We listen to the wintry wind’s wild roars,/And hear the slow waves beat/Against the metropolic shores;

And as we search the stars of earth/Which shine so staringly/Against the vast,dark firmament, ——/There——/Pedestalled upon a sphere of radiancy,/One Light stands forth pre-eminent./And mycomrade whispers to me,/“There is ‘Liberty’!”

毫無疑問,自由女神像是美國最具有標(biāo)志性的文化符號之一。胡適詩中的表達不妨看作真正的美國體驗,即他對自由的理解。詩人在夜晚尋找自由女神像,傾聽著東風(fēng)的呼嘯聲與海浪拍擊大都市海岸的聲音,尋找那顆地球之星而不得,但最終仰見她在暗夜中閃閃發(fā)光。所有意象如雨、風(fēng)聲、黑的天穹、閃閃發(fā)光的星,都可看作隱喻的事物。自由女神像的閃閃發(fā)光轉(zhuǎn)而提升為自由對人類沉淪黑暗的拯救。如果把胡適的《夜過海港》與丁尼生的《穿過海灘》做一番比較,則頗有意思。丁尼生是胡適喜歡的詩人之一,只是胡適日記中沒有記載他是否讀過丁尼生的《穿過海灘》。

丁尼生(1809-1892)

丁尼生的《穿過海灘》(Crossing the Bar)寫于 1889 年,是他晚年的名篇之一,被選入很多詩集,胡適讀到此詩的可能性還是很大的。丁尼生的原詩如下:

Sunset and evening star,/And one clear call for me!/And may there be no moaning of the bar,/

When I put out to sea,

But such a tide as moving seems asleep,/Too full for sound and foam,/When that which drew from out the boundless deep/Turns again home.

Twilight and evening bell,/And after that the dark!/And may there be no sadness of farewell,/ When I embark;

For tho’ from out our bourne of Time and Place/ The flood may bear me far,/I hope to see my Pilot face to face/When I have crost the bar.

兩詩的題目非常相似,結(jié)構(gòu)也很相同。Harbor與 bar 雖然不同,但都靠近水。時間情景有相似之處,丁詩寫晴天的日暮時分,胡詩寫雨天的日暮時分。兩詩都注重意境的開拓。丁詩把眼前之景與對死亡的思考結(jié)合起來,深沉幽邃。丁詩中詩人穿過海灘所見的景物很有暗示性。第二節(jié)中的“潮水”(tide),來自“無邊無底的深處”,然后又回到那作為“家園”的“無邊無底的深處”,潮水的往復(fù)被賦予某種神秘性。第四節(jié)中的“洪水”(flood)照應(yīng)上文的“潮水”一詞。它將帶“我”到遠方,這是一個突破時間邊界和空間邊界的地方。在那里詩人希望“面對面”地見到他的“Pilot”。這個詞有引航員的意思,引申為引路人,但是在詩中字母大寫,應(yīng)該有具體所指,不妨將其理解為上帝。丁詩中,詩人乘船隨潮水而去的過程,實際上就是生命消逝的過程,不過顯得寧靜而自然。在語言上,丁詩音節(jié)自然天成,簡潔而富有深意,無累贅之嫌。胡詩的語言無法與之匹敵。胡詩中沒有倒裝句,沒有丁詩中的省略句和名詞句。胡詩的英文詩句the wintry wind’s wild roars,與丁尼生詩句相比,修飾詞重疊而往下沉,譯成漢語類似“寒風(fēng)呼嘯”。胡詩句子變化不多,類似口語形式。胡詩也有自己的意境,即雨后傍晚在海港尋找自由女神像,在黑夜中突然見到自由女神像的喜悅。胡詩沒有丁詩的含蓄深沉。但是如果從胡適作為中國知識分子的民族身份來看,他這次在紐約港的體驗不妨可以概括為中國知識分子的現(xiàn)代體驗:對自由女神像的渴望,同時也是對自由的渴望。

胡適夜過哈德遜河的這天(1915年2月14日)的日記記載:“餐后以車至車站。車停港外,須以渡船往。船甫離岸,風(fēng)雨驟至,海上皆黑,微見高屋燈火點綴空際,余頗欲見‘自由’之神像乃不可見。已而舟行將及車次,乃見眾光之上有一光最明亦最高,同行者遙指謂余曰:‘此“自由”也!’”

六、翻譯:試驗漢語的應(yīng)變

胡適的翻譯開始于上海讀書時期。留學(xué)美國時期,也有一些翻譯作品,比如用白話翻譯的有都德的《最后一課》、泰來夏甫的《決斗》、莫泊桑的《二漁夫》;用文言翻譯的有都德的《柏林之圍》、吉百齡的《百愁門》、莫泊桑的《梅呂哀》等。胡適并非翻譯名家,但其譯作也曾獲得時人的贊許。

胡適的翻譯除了有引入西方文學(xué)的意義外,更重要的也許在于其翻譯對文言和白話各自韌性的敲打,暗中催生了胡適對漢語表達體系的現(xiàn)代認(rèn)識。他所譯朗費羅(Longfellow)詩歌《晨風(fēng)篇》如下:“晨風(fēng)海上來,狂吹曉霧開。晨風(fēng)吹行舟,解纜莫勾留。晨風(fēng)吹村落,報道東方白。晨風(fēng)吹平林,萬樹綠森森。晨風(fēng)上林杪,驚起枝頭鳥。風(fēng)吹郭外田,晨雞鳴樹顛。晨風(fēng)入田陰,萬穗垂黃金。冉冉上鐘樓,鐘聲到客舟。黯黯過荒墳,風(fēng)吹如不聞。”胡適以古代歌行體翻譯西方詩歌,明白自然。譯文并非直譯,而是屬于意譯。但與原詩比較,譯詩無情地抹去了原詩的說話語氣。原詩采用擬人的方式,晨風(fēng)每到一處都會說一句話。原詩中的“風(fēng)言風(fēng)語”在譯詩中全部變成了敘述。

胡適1914年譯完拜倫的《哀希臘歌》。《哀希臘歌》的抒情主體以第一人稱出現(xiàn)在詩中。漢語譯詩如何處理英詩的人稱也是有意思的問題。《哀希臘歌》原詩中以 my、mine、we、me、our、I、myself 七個詞語出現(xiàn)的第一人稱指代詞共 24 次。馬君武譯本用“我”7次。蘇曼殊譯本出現(xiàn)“吾”1次,“我”13次,第一人稱代詞共14次。胡適譯本用“我”8次,“吾”16次,“余”1次,第一人稱代詞共25次。胡適譯本第一人稱詞語出現(xiàn)次數(shù)與原文相當(dāng)。這樣看來與原文譯本更接近,更能突出《哀希臘》一詩的抒情主體色彩。但胡適譯本處理第一人稱代詞時存在的最大問題是不統(tǒng)一。梁啟超的譯本、馬君武的譯本都用“我”。蘇曼殊譯本雖然“我”與“吾” 同現(xiàn),但基本用“我”。而胡適采用“我”“吾”“余”三個詞語,顯然不太統(tǒng)一。更有甚者,胡適譯“And must thy lyre,so long divine,Degenerate into hands like mine ?”為“古詩人兮,高且潔兮。琴荒瑟老,臣精竭兮”,他把“臣”也搬出來當(dāng)作第一人稱代詞。第一人稱代詞的不統(tǒng)一,顯示了胡適尋找不同語體的漢語詞語來翻譯西方著作的努力,同時也呈現(xiàn)出胡適運用漢語時的焦灼心態(tài)。

第二,胡適譯本如何處理專有名詞。英語專有名詞的漢語譯詞要進入漢語近體詩的平仄序列中,不經(jīng)過一番刪削不能達到目的,有時即使刪削也不能入詩。《哀希臘歌》一詩中有不少專有名詞。通過對梁啟超譯本、馬君武所譯《哀希臘》、蘇曼殊所譯《哀希臘》、胡適所譯《哀希臘歌》以及嘯霞所譯《哀希臘》諸家譯本的比較,可見胡適譯本的專有名詞譯詞大都采自馬君武譯本和蘇曼殊譯本,只是改變某個字以組成不同的譯詞。蘇曼殊本有些譯詞因為需要被壓縮進“五言體”的詩句,會變得非常奇怪,如譯Thermopylae為“披麗谷”。胡適譯為“瘦馬披離”更是讓人覺得莫名其妙,因為“瘦馬披離”不會讓人想到是一個專有名詞,好像在描繪瘦馬的狀態(tài)。如果從音譯和意譯相結(jié)合的角度看,馬君武將“Pyrrhic Phalanx”譯為“霹靂之陣”,還差強人意。“霹靂”既與“Pyrrhic”諧音,又能體現(xiàn)Pyrrhic所帶軍隊方陣的威力。此詞也被胡適采用。從專有名詞的采用看,胡適多沿襲已有譯詞,還沒有萌發(fā)自己要創(chuàng)制譯詞的沖動。

第三,胡適譯本也有失真之處,他會把自己的意思加入譯詩中。第一章末尾兩句:“我徘徊以憂傷兮,/ 哀舊烈之無余。”原詩中無對應(yīng)的語句。又如第十二章,胡適譯本內(nèi)在的意思混亂,無連貫性。

引原詩以及胡適譯本如下:原詩:

The tyrant of the Chersonese /Was freedom’s

best and bravest friend;/ That tyrant was Miltiades!/ Oh! that the present hour would lend/Another despot of the kind!/Such chains as his were sure to bind.

胡適譯本:

吾所思兮。/ 米爾低兮。/ 武且休兮。/ 保我自由兮。/ 吾撫昔而涕淋浪兮。/ 遺風(fēng)誰其嗣昌。/ 誠能再造我家邦兮。/ 雖暴主其何傷。

原詩十二章的主要意思是:Chersonese的Miltiades雖然是一個暴君,但卻是自由的最好和最勇敢的朋友,我們現(xiàn)在渴望這樣一位暴君。胡適譯本中“武且休兮”“吾撫昔而涕淋浪兮”兩句,在原詩中無對應(yīng)之語句,原詩也無這種意思。況且,“米爾低”指代什么并不清楚,這是一個音譯名詞,在漢語中可以理解為任何東西。在原詩中它指暴君名字,意思很清楚。但胡適譯本中“米爾低”與“暴主”(這個詞很生僻,不如“暴君”一詞常用,準(zhǔn)確對譯(tyrant)因相隔遙遠,沒有發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。這一章,胡適并沒有直譯,而是采用意譯的方法,其譯文與原詩相差太遠。任鴻雋《胡適之譯裴倫哀希臘歌序》既贊“吾友胡君適之,嘗取是詩譯以騷體,乃能與原文詞旨相副”,又贊他能“屈伸自如,曲盡其意”,顯然是朋友間的夸贊過度。

《胡適遺稿及秘藏書信》多卷本,黃山書社1994年出版,收入胡適譯本《英國詩人裴倫〈哀希臘歌〉》

胡適曾經(jīng)記下自己翻譯《哀希臘歌》的體會: “譯詩之難。首在擇體。”胡適的《哀希臘歌》的詩體有兩大特點,第一是采用騷體。這不是胡適第一次采用騷體譯西方詩歌。1914 ,他在寫作英文A Defense of Browning’s Optimism 時,就曾經(jīng)用騷體翻譯卜朗吟的短詩,并欣喜地認(rèn)為騷體善于說理,用來譯西方詩歌是為他“辟一譯界新殖民地”。騷體確實比馬君武譯本的七言詩體、蘇曼殊譯本的五言詩體要自由一些。第二個特點是胡適譯本力避馬君武譯本之“俚”,而力趨蘇曼殊譯本之“雅”。剛才提到,在用詞上,胡適譯本的專名譯詞多采自馬君武譯本和蘇曼殊譯本;但在風(fēng)格上,胡適譯本更靠近蘇曼殊譯本。比如原詩中的“grave”,馬君武譯成“塚”,而蘇曼殊譯成“京觀”。“京觀”更書面化一些。胡適采用“京觀”,而棄“塚”“墳”“墓” 等詞。在整體風(fēng)格上,馬君武譯本有意宣揚拜倫的革命精神,因此會更通俗一些,也摻入了譯者的許多想法。蘇曼殊譯本則文采飛揚,全詩給人一種沉郁中有抗?fàn)帯⒈瘋杏屑ぐ旱牧α俊:m譯本采用騷體,也給人一種慷慨激昂、低昂頓挫的情緒。胡適譯本有很多可恨之處,但是對胡適而言可能至少有兩個層次的好處:基礎(chǔ)層是讓胡適思考如何運用漢語詞語去捕捉異域詞匯,力爭完整地呈現(xiàn)異域詞匯的音與義。更高一層是讓胡適思考如何運用中國傳統(tǒng)詩體去對譯異域詩體。《哀希臘歌》原詩每章六句,押韻格式為ABABCC,非常嚴(yán)謹(jǐn)。胡適采用相對自由的騷體,雖然每章的句數(shù)不一致,押韻位置也不太一致,但整體的風(fēng)格基本統(tǒng)一。

結(jié)語:語言實踐的意義

通過上文的描述,可見胡適“聽”“說”“寫”“譯”的文學(xué)實踐呈現(xiàn)出豐富而復(fù)雜的形態(tài)。它們有時前后相續(xù),有時同時進行,具有多重跨越性:在漢語與英語不同語種之間橫向激蕩;在文言與白話不同語體之間縱向延展;在聽?wèi)蛴^劇、演講與書寫不同方式之間三維沖擊。在語言文字的層面,英語與漢語之間橫亙著語句構(gòu)造方式的異同;傳統(tǒng)文言、明清白話和口語之間升降著語言活力的強弱。在文類形式的層面,明清章回體小說和外國現(xiàn)代短篇小說之間彈壓出對故事剪裁的伸縮;中國舊體詩詞、外國格律詩歌和白話新詩之間沖擊出音節(jié)自然與否的美丑;中國戲劇與西方話劇之間回響著說白力量的高低;西方述學(xué)文體(ESSAY)和英文演講辭之間共筑著條理貫通的文路。語言實踐的不同層面、不同對象之間的沖突與融合的結(jié)果,主要表現(xiàn)在三個方面:

抓住當(dāng)下的時刻,把想法付諸行動,用多樣的語言實踐表達所見所想所感所讀,成就了胡適以實踐理性為主導(dǎo)的思維方式,用他自己說就是“嘗試”。嘗試是一種態(tài)度,是一種方法,是一種信仰,嘗試即實踐。因此,哲學(xué)上他服膺杜威的實用主義,學(xué)術(shù)上他重視乾嘉考據(jù)學(xué)派,詩歌上他信服詩的經(jīng)驗主義。

多樣的語言實踐同時造就了他的白話文學(xué)觀。戲劇的說白、演講稿的演講、明清小說的白話,無不指向書面語的要求——言文一致。章回體白話小說的創(chuàng)作、英文演講、英文書寫、聽中國傳統(tǒng)戲劇、觀西方話劇使得胡適感受到運用白話的自由,與現(xiàn)代人情感表達需求的程度契合。舊體詩詞的創(chuàng)作、用傳統(tǒng)詩體翻譯西方詩歌、采用文言或白話不同語體翻譯西方小說,一方面試驗出文言不為現(xiàn)代人所需的“僵尸”狀態(tài);另一方面試驗出語言對文體規(guī)則的容納與抵抗。由此形成他的基本觀念:文學(xué)必須采用能表達今人情感與思想的“活”的白話,只有這種“活”的白話才能創(chuàng)造第一流的文學(xué)。胡適的文學(xué)觀抓到了中國文學(xué)的痛點:立白話文學(xué)為文學(xué)之正宗;作詩如作文,立白話詩為正宗。

多樣的語言實踐還形成了胡適關(guān)于話語表達的理論。簡言之,話語表達的理論,就是解決現(xiàn)代的中國人如何說話的問題。文學(xué)的革命只在能寫作的人身上有作用,而話語的革命卻適用于所有中國人。與文學(xué)革命相比,話語革命更普遍,更全面,更根本。胡適“聽”“說”“寫”“譯”的實踐,逐漸凝聚成胡適的話語理論:話語主體要說自己的話,不說別人的話。這暗含著自由與個人價值是話語主體的根本性質(zhì)。話語主體的話語形式必須是當(dāng)下的活的語言。“死文字”與“活文字”,在語言和文字的意義上,很難有一個截然的區(qū)分,所以胡適的 “死”“活”之別遭到了很多人的質(zhì)疑。胡適的“死”“活”立足于語言文字,卻區(qū)分在話語的維度上。“死” 與“活”的區(qū)分不是學(xué)理性的,而是存在性的。活的語言,既可以是“文學(xué)的國語”,也可以是“國語的文學(xué)”,即“語”與“文”的統(tǒng)一。演講者/聽者、作者/讀者、譯者/讀者之間所構(gòu)建的關(guān)系不妨看作一種話語主體與話語接受者之間的關(guān)系,在胡適的語言實踐中,表現(xiàn)為一種相對平等的對話關(guān)系。胡適的話語設(shè)想,是在為中國人表達自身的現(xiàn)代存在奠定一種元話語的表達方式。

轉(zhuǎn)載自上海社科院文學(xué)研究所“斯文在線”微信公眾號