誠(chéng)實(shí)、寬容與共情 ——2019年葡萄牙及葡語(yǔ)非洲文學(xué)概述

內(nèi)容提要 2019年,葡萄牙及葡語(yǔ)非洲的文學(xué)創(chuàng)作與社會(huì)責(zé)任緊密相連。社會(huì)熱點(diǎn)議題,如女性所受的暴力及移民的艱難處境,獲得作家、出版商和評(píng)論家的高度關(guān)注。與此同時(shí),葡語(yǔ)諸國(guó)作家繼續(xù)探索與分享共同的文學(xué)遺產(chǎn),著重反思葡萄牙帝國(guó)時(shí)期的歷史陰暗面,注重對(duì)經(jīng)典文學(xué)形象的重構(gòu)以及對(duì)寫(xiě)作范式的突破。在持續(xù)動(dòng)蕩的全球局勢(shì)中,面對(duì)不確定性帶來(lái)的焦慮與恐慌,葡語(yǔ)文壇在個(gè)人和集體層面均呼吁誠(chéng)實(shí)與寬容。

關(guān)鍵詞 葡萄牙語(yǔ)年度文學(xué)研究 暴力 人文關(guān)懷 歷史記憶

薩拉馬戈曾在日記中寫(xiě)道,作家的身份與公民的良知不可分割。即便在嚴(yán)肅文學(xué)日趨邊緣化的今天,作家仍應(yīng)勉力承擔(dān)沉重的社會(huì)責(zé)任,堅(jiān)持人文關(guān)懷,依然是寫(xiě)作者心照不宣的希波克拉底誓言。2019年,在葡萄牙及葡語(yǔ)非洲文壇,作家普遍緊跟時(shí)事熱點(diǎn)議題,抨擊性別、體制乃至技術(shù)手段上的暴力,揭露對(duì)各類邊緣群體的歧視,剖析歷史中有形和無(wú)形的壓迫,探究其對(duì)個(gè)人、族群乃至國(guó)家的深遠(yuǎn)影響。在全球“脫鉤”的大環(huán)境下,葡語(yǔ)文壇內(nèi)部依然尋求在交流中不斷磨合,在協(xié)商中實(shí)現(xiàn)理解,在反思中實(shí)現(xiàn)共情。

一、文字的道義:性別、暴力與弱勢(shì)群體

波爾圖出版社是葡萄牙最大的出版商,自2009年以來(lái),該社每年組織年度詞語(yǔ)評(píng)選。在近兩年葡萄牙的評(píng)選中,“家庭暴力”(2019年第一名)、“性騷擾”(2018年第五名)和“性別歧視”(2018年第九名)等與性別政治相關(guān)的概念連續(xù)上榜,突出反映了席卷全球的平權(quán)運(yùn)動(dòng)對(duì)葡國(guó)社會(huì)的影響。

面對(duì)社會(huì)熱點(diǎn),長(zhǎng)篇小說(shuō)作家很難用現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)的方式參與討論,因?yàn)榉此嫉倪^(guò)程需要時(shí)間的沉淀。熱點(diǎn)存在的意義更多是對(duì)出版界的推動(dòng),以及影響評(píng)論界對(duì)作品社會(huì)價(jià)值的評(píng)判。作為小說(shuō)界的新人,馬西婭·巴爾薩斯的首秀獲得成功,即是對(duì)前者的例證。《在黑屋里飛翔》就像一塊展示女性所受暴力的多面體:她們面對(duì)著來(lái)自家庭、工作環(huán)境和情感等不同形式的暴力。本書(shū)的價(jià)值在于,它淋漓盡致地展現(xiàn)了當(dāng)代女性的困境。林林總總的暴力全方位籠罩著女性的生活,但社會(huì)乃至女性自身均缺少對(duì)問(wèn)題的承認(rèn),因而很容易將罪責(zé)歸咎于受害人過(guò)于敏感,從而加劇了女性在身心兩方面受到的折磨,令她們感到孤立無(wú)援。雖然,為了將主角們的故事串聯(lián)在一起,作者過(guò)于追求機(jī)巧而削弱了真實(shí)感,但本書(shū)能夠獲得出版并獲得不小的反響,與葡國(guó)社會(huì)逐漸開(kāi)始正視女性境遇不無(wú)關(guān)聯(lián),也佐證了近年來(lái)該國(guó)的平權(quán)指數(shù)一直在緩慢提升。

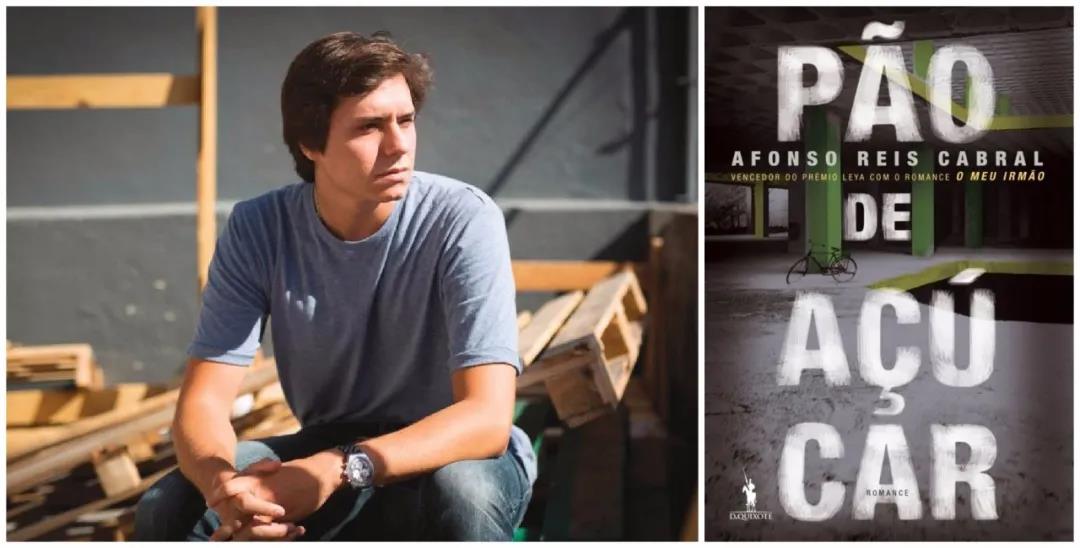

另一方面,青年作家阿方索·雷斯·卡布拉爾所作的《糖面包》獲得2019年度若澤·薩拉馬戈文學(xué)獎(jiǎng),例證了評(píng)論界對(duì)文學(xué)社會(huì)責(zé)任的關(guān)切。《糖面包》的情節(jié)取自2006年的真實(shí)事件。吉斯貝爾塔是一名巴西移民,在三天時(shí)間內(nèi),她被十四名少年反復(fù)輪奸、毆打并最終殺害。該案曝光后獲得廣泛報(bào)道和討論,成為葡萄牙少數(shù)群體意識(shí)覺(jué)醒的契機(jī)。以此案為焦點(diǎn),先后有一部紀(jì)錄片、兩部戲劇以及多部詩(shī)作、歌曲和分析文章問(wèn)世。卡布拉爾的小說(shuō)則將視角聚焦參與性侵的一名少年,試圖探究一項(xiàng)令人費(fèi)解的轉(zhuǎn)變:首次遇見(jiàn)吉斯貝爾塔時(shí),這些十幾歲的男孩對(duì)她頗為友好,甚至還與她分享食物,卻為何在幾天后就陷入群體性的癲狂。盡管事實(shí)真相無(wú)從知曉,但在文學(xué)作品里,作家可以更自由地解剖暴力,探究引發(fā)這一慘劇的深層次社會(huì)因素。個(gè)案體現(xiàn)的不僅是對(duì)外來(lái)群體的普遍仇視,還有對(duì)施暴少年所代表的本國(guó)邊緣人群的漠不關(guān)心。由于被正常社會(huì)隔絕在外,這類人日積月累的憤怒與自暴自棄引發(fā)了暴力的常規(guī)化。對(duì)社會(huì)議題的積極參與是偉大作品的特質(zhì),如薩拉馬戈獎(jiǎng)評(píng)委曼努埃爾·弗里亞斯·馬丁斯就表示,這部小說(shuō)讓他更加堅(jiān)定,“在我們談?wù)撐膶W(xué)時(shí),我們談?wù)摰牟粌H僅是文學(xué)”。卡布拉爾的文字是對(duì)冷冰冰卷宗的補(bǔ)全,讓這樁十年前的兇案沒(méi)有雪落無(wú)痕,而是成為長(zhǎng)鳴警鐘。薩拉馬戈曾斷言:“寫(xiě)作是極難的事,責(zé)任最為重大。”對(duì)于年僅三十歲的卡布拉爾而言,他已經(jīng)在身體力行前輩的告誡與期望,不僅僅為自己而寫(xiě)作,更要探索與自身迥異的個(gè)體和社群,用文學(xué)建構(gòu)人與世界的聯(lián)系,以此實(shí)現(xiàn)人性的回歸,達(dá)到理解與體諒。

(作家阿方索·雷斯·卡布拉爾與《糖面包》,圖片源自Yandex)

身處“娛樂(lè)至死”的消費(fèi)主義大環(huán)境,卡布拉爾的同儕艱難捍衛(wèi)著嚴(yán)肅文學(xué)的道義責(zé)任。在新書(shū)《以手護(hù)頭》當(dāng)中,葡萄牙女作家安娜·馬加里達(dá)·德·卡瓦略同樣將目光投向弱勢(shì)群體內(nèi)部的傾軋。故事設(shè)定在西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間,被葡西邊境分割的兩個(gè)村莊居民面臨戰(zhàn)爭(zhēng)的可怖和貧窮的煎熬,但更為觸目驚心的是邊緣人之間的相煎何急。在這個(gè)畸形和腐化的社會(huì)里,被排斥者壓迫其他被排斥者,土匪、逃犯、走私者、政治犯和臨時(shí)工被主流社會(huì)秩序拒之門(mén)外,卻反過(guò)來(lái)欺壓更加卑微的窮苦大眾,而后者唯一能夠保護(hù)自己的方式只有用手抱住頭顱。書(shū)名取自波蘭詩(shī)人希姆波爾斯卡的詩(shī)《折磨》,原詩(shī)中反復(fù)出現(xiàn)的主題是“什么都沒(méi)有改變”。就像卡瓦略描寫(xiě)的一位村民,在發(fā)現(xiàn)鄰居家著火后,他上前說(shuō)的第一句話居然是能不能用這火點(diǎn)煙。面對(duì)無(wú)以言說(shuō)的荒誕,文學(xué)的特殊之處在于可以讓我們回到輕信的童年,暫時(shí)停止理智的運(yùn)轉(zhuǎn),從而讓不可能化為可能。而當(dāng)閱讀這一行為結(jié)束,讀者回到現(xiàn)實(shí),意識(shí)到書(shū)中行為的不可理喻時(shí),或許能夠在今日的世界表露更多的善意,用集體歸屬感帶來(lái)的些許溫暖融化自私的冰。

二、流動(dòng)的世界:移民、寬容與邊緣社會(huì)

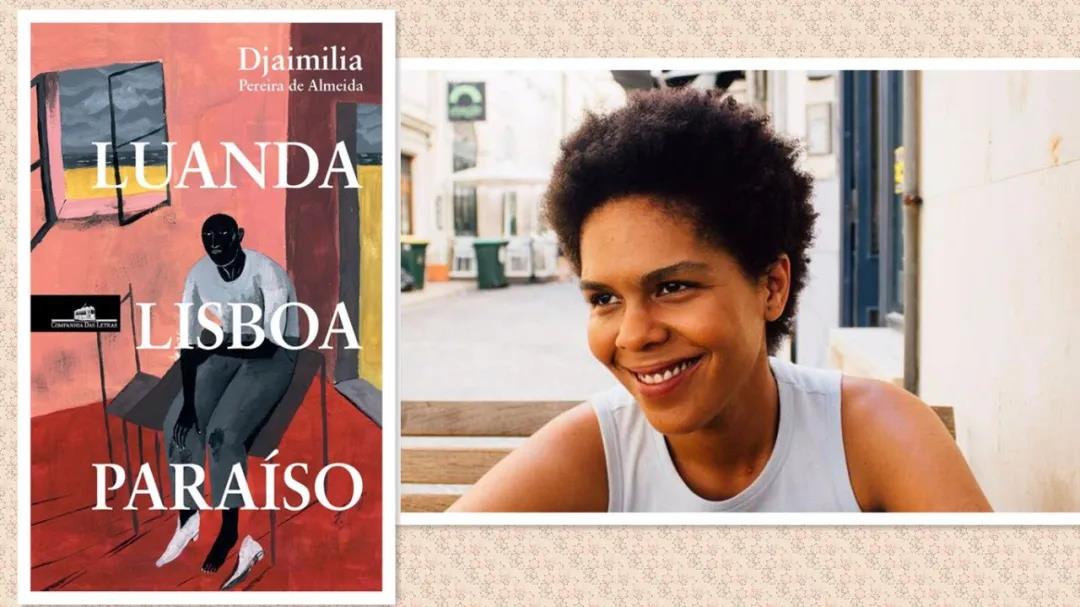

葡萄牙語(yǔ)海洋文學(xué)獎(jiǎng)的前身是葡萄牙電信文學(xué)獎(jiǎng),一向被視作葡萄牙語(yǔ)版的布克獎(jiǎng)。2019年,在三部獲獎(jiǎng)作品中名列第一的是《羅安達(dá),里斯本,天堂》,由出生安哥拉的作家賈伊米莉亞·佩雷拉·德·阿爾梅達(dá)創(chuàng)作。故事的主角是一對(duì)父子,為了治療兒子阿基琉斯的腿部殘疾,兩人于1984年離開(kāi)安哥拉首都羅安達(dá),前往里斯本求醫(yī),最終因入不敷出落腳在“天堂”貧民窟。在上世紀(jì)一度風(fēng)靡的“葡國(guó)熱帶主義”的話語(yǔ)體系里,作為帝國(guó)首都的里斯本是一塊異質(zhì)文化和平匯聚之地。到了本世紀(jì),市場(chǎng)營(yíng)銷策略受資本主導(dǎo),則普遍將里斯本描繪成歐洲的異域風(fēng)情之都。然而,阿爾梅達(dá)這樣的非洲作家正用自己的視角提醒世人,在后殖民的現(xiàn)實(shí)里,幻滅與失望才是主軸,對(duì)過(guò)往的扭曲和美化是對(duì)親歷黑暗者的不敬。移民,尤其是少數(shù)族裔移民,在里斯本的地下世界受到系統(tǒng)化剝削,貧窮和受挫才是這里的常態(tài)。

(作家賈伊米莉亞·佩雷拉·德·阿爾梅達(dá)與《羅安達(dá),里斯本,天堂》,圖片源自Yandex)

1974年,葡萄牙爆發(fā)民主化革命。伴隨去殖民化的進(jìn)程,數(shù)十萬(wàn)葡人從非洲回歸,他們需在國(guó)人的漠視和敵意中尋找身份的再認(rèn)同,其中的心理落差和創(chuàng)傷成為文學(xué)經(jīng)久不衰的話題。相較而言,少有人關(guān)注的是后殖民時(shí)代的另一種流動(dòng)。近幾十年從非洲來(lái)到葡國(guó)的新移民,尤其是被邊緣化的黑人移民,只在音樂(lè)、舞蹈等寥寥無(wú)幾的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)主流文化的突破,他們生活中的苦難與奮斗卻遲遲未見(jiàn)文學(xué)表達(dá)。阿爾梅達(dá)的作品意義在于,在長(zhǎng)久的沉默后,這一族群終于開(kāi)始在文學(xué)場(chǎng)域中自我表述,不再坐視主流白人話語(yǔ)的無(wú)視或誤解,不再因過(guò)度迎合主流文化而壓抑自身的異質(zhì)性。小說(shuō)中的父子二人因病返貧,生活水平每況愈下,他們的遭遇也是整個(gè)葡萄牙社會(huì)現(xiàn)實(shí)病癥的體現(xiàn)。兒子因?yàn)槟_踝殘疾獲名阿基琉斯,但結(jié)構(gòu)性的歧視、拒斥與不寬容,以及長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)這一問(wèn)題的漠視乃至粉飾,才是葡國(guó)社會(huì)真正的阿基琉斯之踵。二人先后遭遇兩場(chǎng)火災(zāi),生活境遇日暮途窮,其實(shí)也對(duì)應(yīng)著葡萄牙的螺旋式衰落,從曾經(jīng)的殖民強(qiáng)國(guó)無(wú)奈淪為如今的邊緣國(guó)家,甚至被歐洲媒體蔑稱為“笨豬四國(guó)”之一。實(shí)際上,有識(shí)之士已然指出,葡萄牙期望能在未來(lái)有所發(fā)展,需要更多地利用與前殖民地的經(jīng)濟(jì)和文化聯(lián)系,同時(shí)積極有效地接納充滿活力的移民。

遺憾的是,葡萄牙長(zhǎng)久的不寬容傳統(tǒng)仍然是一片難以驅(qū)散的陰云。從宗教裁判所的創(chuàng)立,到對(duì)啟蒙精神的鉗制,再到二十世紀(jì)秘密警察的猖獗,葡萄牙的保守思想根深蒂固,一直延續(xù)至今。在《合格法西斯分子手冊(cè)》當(dāng)中,來(lái)自里斯本的作家魯伊·津克敏銳地意識(shí)到遏制本土極端勢(shì)力的重要性,而他采取的方式是運(yùn)用戲謔的筆法,煞有介事地列出抱殘守缺的頑固分子需要學(xué)習(xí)的整套課程。手冊(cè)規(guī)定,好的法西斯分子應(yīng)當(dāng)是白人,是“得體”的公民,珍視傳統(tǒng)家庭觀,虔誠(chéng)信仰天主教,是種族主義者,排外、反移民,是民族主義者,懷念帝國(guó)與殖民時(shí)代,反多元文化,反現(xiàn)代主義,將二十一世紀(jì)觀念的改變均視作對(duì)往昔習(xí)俗和體制的背叛。在冠冕堂皇的建議表象下,津克淋漓盡致地展現(xiàn)了不寬容所必然引發(fā)的極端主義。同時(shí),本書(shū)在體裁上具有混雜型特征,既可以看作雜文,也具有小說(shuō)的特點(diǎn),本身就是對(duì)極端保守主義的諷刺,因?yàn)榉ㄎ魉狗肿訉?duì)模糊與混合深惡痛絕,交流與匯合會(huì)導(dǎo)致各安其位的愿景無(wú)法實(shí)現(xiàn),正是強(qiáng)調(diào)單一模式者最為恐懼的情況。

津克嬉笑怒罵的對(duì)象并不限于葡萄牙蕞爾之邦。當(dāng)下全球各地甚囂塵上的“脫鉤”呼聲,盡管可以發(fā)出聲嘶力竭的恐嚇,但本質(zhì)上與津克所抨擊的鴕鳥(niǎo)態(tài)度并無(wú)區(qū)別。匯聚中的摩擦是不可避免的陣痛,此時(shí)所需要的是耐心尋求磨合與適應(yīng),而不是過(guò)激地訴諸離散或以鄰為壑。2018年安哥拉的年度詞語(yǔ)是“希望”,而“和解”占據(jù)了2019年莫桑比克榜單頭名,從中或許可以管窺非洲民眾的呼聲。

三、歷史的回音:記憶、迷思與突破偏見(jiàn)

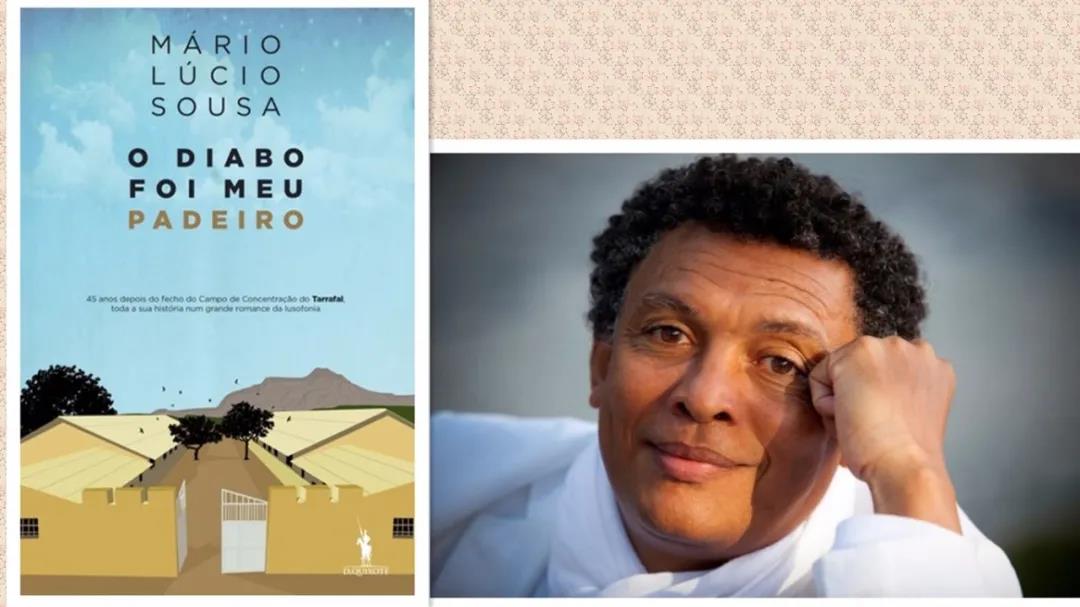

在葡萄牙語(yǔ)世界內(nèi)部,一邊是安哥拉、莫桑比克、佛得角等非洲葡語(yǔ)國(guó)家,另一邊則是背負(fù)殖民主義、帝國(guó)主義惡名的葡萄牙,自二十世紀(jì)七十年代以來(lái),無(wú)論是在經(jīng)濟(jì)、政治還是文化、文學(xué)方面,雙方始終處在既依賴又提防的尷尬境地。雖然由于共同的歷史和語(yǔ)言因素,加強(qiáng)交流、強(qiáng)調(diào)理解的聲音依然是主流,但平等的交流不代表無(wú)條件的接受。近年來(lái)越來(lái)越多的非洲作家對(duì)葡萄牙知識(shí)界發(fā)出以史為本的對(duì)話訴求。他們指出,殖民和帝國(guó)思想的殘余,是雙方都要致力消解的問(wèn)題。2019年,佛得角作家馬里奧·盧西奧·索薩出版小說(shuō)《魔鬼曾是我的面包師》,全景式記述了塔拉法爾集中營(yíng)的歷史。從1936至1974年,該地長(zhǎng)期被葡萄牙“新國(guó)家”獨(dú)裁政權(quán)用作流放及關(guān)押政治犯的場(chǎng)所。索薩指出,在這里遭受折磨的大多數(shù)其實(shí)是葡萄牙人,但葡國(guó)至今仍未找到一種真誠(chéng)的方式處理本國(guó)在非洲的歷史,因而也無(wú)法獲得柏拉圖意義上的“凈化”。塔拉法爾雖然地處佛得角,但對(duì)它的悲傷記憶實(shí)際上為兩個(gè)大陸的多個(gè)國(guó)家共享,因此他號(hào)召葡萄牙人學(xué)會(huì)正視這段歷史,因?yàn)樵谛畔⒒⑷蚧慕裉欤鄄灰?jiàn)為凈并不是一個(gè)可行的選項(xiàng)。

(作家馬里奧·盧西奧·索薩與《魔鬼曾是我的面包師》,圖片源自Yandex)

近年來(lái),對(duì)葡萄牙文學(xué)經(jīng)典的重溫與顛覆,是非洲出身的葡語(yǔ)作家另一項(xiàng)頗為常用的敘述主題。安哥拉作家阿瓜盧薩和佩佩特拉先后參與其中,挪用了葡國(guó)作家創(chuàng)造的著名文學(xué)形象弗拉迪克和阿達(dá)馬斯托,賦予其后現(xiàn)代、后殖民的精神內(nèi)核。阿爾梅達(dá)于2019年底發(fā)表《植物所看到的》,則延續(xù)了對(duì)葡國(guó)文學(xué)經(jīng)典形象的再思考。

在1923年出版的回憶錄《漁夫》當(dāng)中,葡萄牙作家勞爾·布蘭當(dāng)簡(jiǎn)略描寫(xiě)了一位老海盜塞萊斯蒂諾,他曾燒殺搶掠無(wú)惡不作,但在年少的布蘭當(dāng)眼中,那只是一位精心照料花園的圣徒。阿爾梅達(dá)則對(duì)海盜的形象進(jìn)行了拓寫(xiě),她并沒(méi)有用價(jià)值判斷的眼光審視人物,也沒(méi)有拘泥于善惡、悔過(guò)與救贖等基督文化中的老生常談,而是嘗試勾畫(huà)出不平等關(guān)系中權(quán)力的轉(zhuǎn)化。究竟是塞萊斯蒂諾把控著花園,讓植物成為其生活的意義,還是植物將水手轉(zhuǎn)化為它們的一員,成為不分善惡的存在?花園里的植物逐漸霸占了塞萊斯蒂諾全部的掛慮與熱忱,是否可以說(shuō)這位園丁陷入了花園的囚籠,是否如作者所提示的那樣,在某個(gè)時(shí)刻,花園變成了園丁的園丁?這本不到百頁(yè)的小書(shū)提供了獨(dú)到的視角,讓讀者可以反思其他既定的對(duì)立關(guān)系。例如,在后殖民時(shí)代,前宗主國(guó)與殖民地的關(guān)系,又何嘗不像老海盜和花園一樣錯(cuò)綜復(fù)雜??jī)烧唛g既有互利互惠,也有暗中角力,面對(duì)真實(shí)與虛構(gòu)的他者形象,每個(gè)國(guó)家都需要破除迷思,化解偏見(jiàn),才能將共同的歷史化為未來(lái)發(fā)展的助力。

莫桑比克作家米亞·科托與安哥拉作家若澤·阿瓜盧薩2019年合寫(xiě)的短篇集《高雅的恐怖分子和其他故事》,可被看作是一種新穎的表述方式。首先,這本書(shū)采用了獨(dú)特的合著形式,兩人不區(qū)分各個(gè)篇章、段落由誰(shuí)寫(xiě)就,在一定程度上可以打破讀者對(duì)文學(xué)創(chuàng)作個(gè)人性的預(yù)設(shè)認(rèn)知。熟悉兩位作家的讀者可能在閱讀過(guò)程中不斷猜測(cè)某句話、某個(gè)情節(jié)由誰(shuí)撰寫(xiě),從而為閱讀過(guò)程增加了另一個(gè)維度的參與可能。其次,在文章主題上,串聯(lián)三個(gè)故事的是文學(xué)永恒的主題:愛(ài)。作者認(rèn)為,愛(ài)是人世間最值得追求,也是最珍貴的事物。國(guó)家、性別、種族間的種種糾葛經(jīng)常會(huì)對(duì)真愛(ài)構(gòu)成挑戰(zhàn),但對(duì)權(quán)力和欲望的追求無(wú)法與真實(shí)、珍貴的愛(ài)相媲美。主題看似老生常談,但兩位作者將其置于新時(shí)代的背景下,如反恐戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際合作、宗教沖突、女權(quán)運(yùn)動(dòng)等等,從而講出了新意,又較為成功地兼容了非洲本地的語(yǔ)言特色、社會(huì)背景和全球議題。在《高雅的恐怖分子》中,來(lái)自安哥拉的本迪尼奧在里斯本被捕,兩位葡國(guó)專員和一位美國(guó)特工對(duì)他展開(kāi)審訊。雖然發(fā)現(xiàn)本迪尼奧與恐怖活動(dòng)并無(wú)關(guān)聯(lián),但迫于上級(jí)破案的壓力,警方還是選擇利用他的愛(ài)人迫使他招供,最后引渡其去美國(guó)受審。然而,雖然表面上故事以悲劇結(jié)尾,但全文的焦點(diǎn)并不在于正義與政治需求的對(duì)立,而是對(duì)偏見(jiàn)的打破。作為來(lái)自非洲的黑人,雖然身陷囹圄,但本迪尼奧依然保持典雅的穿著和詩(shī)意的談吐,最終在感性上征服了三位審訊者,讓他們重新審視了自己的種族和文化偏見(jiàn),并嘗試與過(guò)往人生的幽靈和解。在這種意義上,本迪尼奧何嘗不是一個(gè)成功者。

(《高雅的恐怖分子和其他故事》,圖片源自Yandex)

2019年的葡語(yǔ)文學(xué)創(chuàng)作呼吁寬容,而誠(chéng)實(shí)是寬容的前提。誠(chéng)實(shí)看待社會(huì),承認(rèn)存在對(duì)女性、移民等邊緣群體結(jié)構(gòu)化的剝削和暴力;誠(chéng)實(shí)回顧歷史,承認(rèn)存在被無(wú)知和恐懼主導(dǎo)的國(guó)家陰暗面;誠(chéng)實(shí)面對(duì)自我,承認(rèn)存在性向、種族、膚色等偏見(jiàn)。功歸己,過(guò)諉人,是人與生俱來(lái)的傾向,但人性的光輝在于超越,文學(xué)的道義在于鞭策,文字的力量在于共情。費(fèi)爾南多·佩索阿曾經(jīng)斷言:“葡萄牙人民本質(zhì)上是世界主義的。真正的葡萄牙人不會(huì)只是葡萄牙人:他永遠(yuǎn)是一切。”對(duì)異質(zhì)文化的吸收和認(rèn)同一直是葡語(yǔ)國(guó)家標(biāo)榜的特質(zhì),但歷史也見(jiàn)證了各國(guó)掩蓋在口號(hào)后面的歧視與拒斥。面對(duì)紛亂的思潮影響,這種名義上的包容能否在更廣闊的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn),能否多一些反躬自省,多一些寬容理解,正是當(dāng)代葡語(yǔ)文學(xué)最核心的關(guān)懷。

(原文載《外國(guó)文學(xué)動(dòng)態(tài)研究》2020年第4期“年度文學(xué)研究專輯”,由于篇幅有限,省略了原文中的腳注。)