村上春樹(shù)與安西水丸

謹(jǐn)以此文獻(xiàn)給只從插畫(huà)和文章中熟識(shí)的安西水丸。安西水丸

安西水丸

許多中國(guó)讀者是從村上春樹(shù)的書(shū)認(rèn)識(shí)安西水丸這個(gè)名字。筆法稚拙猶如兒童畫(huà)的插畫(huà)家,和村上合著了九本書(shū)。如果再多讀些村上的隨筆,便會(huì)發(fā)現(xiàn),安西水丸原名渡邊升,自《挪威的森林》起反復(fù)在村上小說(shuō)登場(chǎng)的主人公,也叫這個(gè)名字。

安西水丸對(duì)自己的定義是插畫(huà)家,同時(shí),他有著可以說(shuō)是全方位的職業(yè)生活。除了畫(huà)插畫(huà),他還做書(shū)籍裝幀設(shè)計(jì),畫(huà)四格漫畫(huà)和繪本,寫(xiě)小說(shuō)和散文,創(chuàng)作俳句。他創(chuàng)設(shè)了名為“咖喱部”(后改名為香料俱樂(lè)部)的酒局,每月聚集一回,和七八名新舊酒友就著咖喱喝日本酒,談天說(shuō)地。聊高興了他便說(shuō),我給你畫(huà)個(gè)什么吧。新加入的酒友們以為不過(guò)是場(chǎng)面話,誰(shuí)能想到事后他果然履約,音樂(lè)人河野丈洋就是這樣收到了水丸做的CD封面。水丸去世后,河野丈洋的妻子、作家角田光代在文章中提及這段從酒局延伸的往事,“我明白了,社交辭令對(duì)水丸來(lái)說(shuō)也是不帥氣的。沒(méi)打算的事,他就不會(huì)說(shuō)出口,說(shuō)出口的事,就要做到。”

1980年,經(jīng)編輯介紹,水丸認(rèn)識(shí)了村上春樹(shù)。前一年的四月,村上以《且聽(tīng)風(fēng)吟》獲群像新人文學(xué)獎(jiǎng)。不過(guò),這時(shí)的他尚未成為席卷日本乃至全世界的暢銷書(shū)作家,仍在千馱谷站附近經(jīng)營(yíng)爵士酒吧“彼得貓”。這一年,他以《一九七三年的彈子球》入圍芥川龍之介獎(jiǎng)和野間文藝新人獎(jiǎng),終究與獎(jiǎng)項(xiàng)擦肩。不難想到,村上是作為“寫(xiě)小說(shuō)的酒吧老板”被介紹給水丸的。

在村上的店里,罐裝啤酒和杯子一道直接整罐上來(lái),顧客自己開(kāi)罐倒了喝。酒吧里不時(shí)地有老電影的放映會(huì),客人們自得其所。

至于村上這邊,早在《GARO》和《寶島》時(shí)期,他就熟知水丸的作品。他極其喜愛(ài)《普通人》。不清楚是以什么契機(jī),他向水丸提出借用“渡邊升”這個(gè)名字。總之,1987年的《挪威的森林》,主人公渡邊升如此描述自己——

“我是個(gè)普通人。生在普通的家庭,普通地長(zhǎng)大,有張普通的臉,成績(jī)普通,想法普通。”

后來(lái),村上給1993年的《平成版 普通人》寫(xiě)了解說(shuō)。“《普通人》中的故事全是從早上的風(fēng)景開(kāi)始的。天亮了,人醒來(lái),迷迷糊糊地起床。這一系列故事便從此開(kāi)始。這個(gè)開(kāi)頭給人的印象很深,且有種象征性。我以為,早上剛起床的人大概是最沒(méi)有防備,最漫不經(jīng)心的。(中略)進(jìn)一步說(shuō),早上剛醒來(lái)的人們是沒(méi)能變成蟲(chóng)子的卡夫卡《變形記》的主人公。他們沒(méi)有變成蟲(chóng),作為一個(gè)‘普通的’人,又一天,不得不以重復(fù)生產(chǎn)的方式繼續(xù)填充自己被分配的任務(wù)。”

先回到兩人剛結(jié)識(shí)那些年。1981年,村上決心成為專業(yè)作家,將酒吧轉(zhuǎn)讓。1983年,他來(lái)請(qǐng)水丸做封面插畫(huà),書(shū)名是《去中國(guó)的慢船》(《去往中國(guó)的小船》,上海譯文出版社)。安西水丸畫(huà)的自己(左)與村上春樹(shù)(右)

安西水丸畫(huà)的自己(左)與村上春樹(shù)(右)

村上之前的書(shū),從《且聽(tīng)風(fēng)吟》《一九七三年的彈子球》,到1982年的《尋羊冒險(xiǎn)記》,都由佐佐木馬奇擔(dān)任插圖。這位漫畫(huà)家、插畫(huà)家和繪本作家生于1946年,曾就讀京都市立美術(shù)大學(xué)日本畫(huà)系,因買不起畫(huà)材中途輟學(xué)。佐佐木馬奇是筆名,來(lái)自二戰(zhàn)期間法國(guó)的反抗組織maquis。他比水丸在《GARO》的登場(chǎng)要早得多,1967年的《在天堂做的夢(mèng)》是相當(dāng)前衛(wèi)的消解了故事性的作品。村上在青少年時(shí)期就是《GARO》的讀者,曾評(píng)論說(shuō),佐佐木的漫畫(huà)讓他懂得,當(dāng)沒(méi)有東西可表達(dá)時(shí),人應(yīng)該表達(dá)什么。

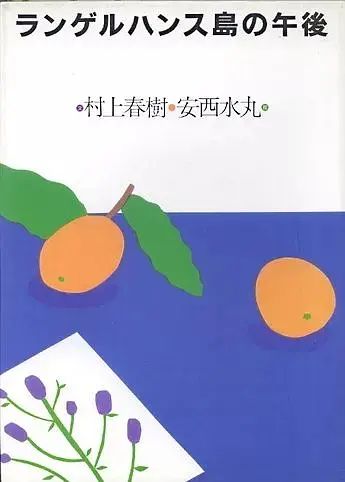

水丸注意到,佐佐木為村上畫(huà)的封面是色塊構(gòu)成,沒(méi)有描線。所以他去掉了自己的插畫(huà)一貫以來(lái)最個(gè)性的描線。《去中國(guó)的慢船》上半部分是白色,印了書(shū)名,下半部分是藍(lán)色底色上的白盤子,里面有兩只茶色的梨。加上陰影,一共七個(gè)顏色。深棕、淺棕、茶色、黃色、白色、天藍(lán)、海藍(lán)。蘊(yùn)含了安定和不可思議的一幅。白與藍(lán)的分界既可看作是桌面,又是水丸作品中永恒的故鄉(xiāng)的海平線。多年后仍有年輕插畫(huà)師告訴安西,自己當(dāng)初就是看到這個(gè)封面才決心投身插畫(huà)界。

村上對(duì)封面常有自己的想法,但他很少給插畫(huà)師具體的要求。水丸說(shuō),村上就像個(gè)特別巧妙的美術(shù)指導(dǎo),會(huì)指引人走他想要的方向。

偶爾也會(huì)有明確的要求出現(xiàn)。1984年的《螢·燒倉(cāng)房·其他短篇》,新潮社的編輯打來(lái)電話,請(qǐng)水丸手寫(xiě)書(shū)名。放下電話,水丸隨手用簽字筆將書(shū)名寫(xiě)成豎排三列,以他特有的右上角上挑的字。后來(lái)重寫(xiě)了許多遍,都不如最初的一幅,他便交了那一頁(yè)。得知經(jīng)過(guò),村上開(kāi)玩笑說(shuō),“真是筆好買賣。”

成書(shū)的封面是藍(lán)白藍(lán)的平行色塊構(gòu)圖,書(shū)名位于視線主體的白色部分。同樣由水丸手寫(xiě)的作者名“村上春樹(shù)”浮在長(zhǎng)橢圓的草葉黃底色上,像一枚印章。到了1987年的文庫(kù)本,水丸畫(huà)了草坪、小屋和一株樹(shù),手寫(xiě)體書(shū)名不變,整體氛圍因配畫(huà)顯得截然不同。2010年的新版換成了黑體字書(shū)名,在左上角橫排成兩行,白色封面右側(cè)有一小株水丸畫(huà)的鈴蘭。說(shuō)起來(lái),還是第一版的“手工感”讓人印象最深。

出版社主動(dòng)問(wèn)水丸要不要出畫(huà)冊(cè),他覺(jué)得很不好意思,先是拒絕了。后來(lái)對(duì)方又提了一次,說(shuō)可以與人合著。水丸問(wèn)了村上,便有了1983年的《象工廠的快樂(lè)結(jié)局》。兩人拿出手頭的未發(fā)表短稿和畫(huà),攢成一本書(shū)。圖文并無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系,巧的是,水丸畫(huà)過(guò)順風(fēng)威士忌——畫(huà)面中是威士忌酒瓶,酒吧的火柴,核桃,煙灰缸——村上的舊稿中也有寫(xiě)該款威士忌的詩(shī)。

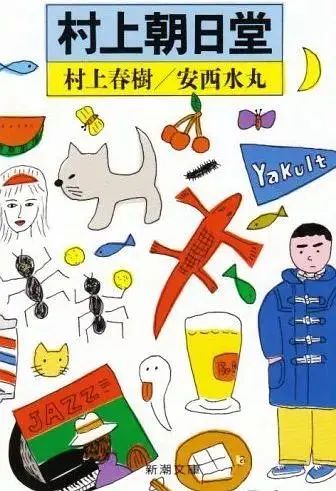

1984年6月到1984年5月間,光文社的女性雜志《CLASSY》連載了“村上朝日堂畫(huà)報(bào)”,由村上撰文,水丸配畫(huà)。雙開(kāi)頁(yè)的文章,然后是一幅跨頁(yè)的畫(huà)。24期連載集結(jié)成書(shū),便是1986年的《朗格漢斯島的午后》(譯文出版社的版本為《朗格漢島的午后》,原書(shū)名ランゲルハンス島の午後,如果直譯則是《胰島的午后》,村上玩了個(gè)文字游戲,將器官作為觀念上的理想島嶼)。這本書(shū)里首次出現(xiàn)的“小確幸”一詞,后來(lái)在中文世界成了頻繁被報(bào)章雜志借用的流行詞。有趣的是,當(dāng)中國(guó)記者在采訪日本作家時(shí)使用這個(gè)詞,對(duì)方幾乎無(wú)一例外地面露茫然。

村上在此書(shū)的后記中提到了“水丸性”,說(shuō)是只要由安西水丸配畫(huà),“水丸性”就會(huì)滲透進(jìn)自己的文章。“請(qǐng)想象一下,在一間氛圍很好的相熟的酒吧的吧臺(tái),給朋友寫(xiě)信。對(duì)我來(lái)說(shuō),那就是‘安西水丸性’。”

其后,村上向水丸提出邀約,做一本有趣的走訪工廠的書(shū)。1986年1月到8月,兩人走訪了七家工廠,由村上撰文,水丸配畫(huà),構(gòu)成《日出國(guó)的工廠》。水丸回憶,“這本書(shū)最后訪問(wèn)的是新潟縣中條町的假發(fā)工廠。結(jié)束后,我們到海邊看海發(fā)呆。雖是夏天,盂蘭盆節(jié)過(guò)后的海邊杳無(wú)人跡,只有日本海的波濤聲高高低低地響著。”

假發(fā)工廠在村上的小說(shuō)中再現(xiàn),要等到1994—1995年間陸續(xù)出版的《擰發(fā)條鳥(niǎo)行狀錄》。書(shū)中,鄰居女孩笠原May做一份奇妙的打工,為假發(fā)工廠統(tǒng)計(jì)馬路上頭發(fā)稀疏的男子。她從“我”的生活中消失后去了工廠,從那里寫(xiě)來(lái)長(zhǎng)信。

1986年,在完成工廠走訪后不久的10月,村上與妻子陽(yáng)子一道去了希臘的斯佩查島,在那里翻譯科特蘭·布朗(C. D. B. Bryan)的《了不起的德特勒夫》(The Great Dethriffe),一部向《了不起的蓋茨比》致敬的小說(shuō)。11月搬到米諾克斯島,他完成了翻譯的最后部分,開(kāi)始寫(xiě)《挪威的森林》。曾收在《螢·燒倉(cāng)房·其他短篇》的《螢》,構(gòu)成了新長(zhǎng)篇的第二和第三章的底本。1987年,村上在西西里島的巴勒莫和羅馬繼續(xù)寫(xiě)作,3月7日寫(xiě)完第一稿。當(dāng)年9月,講談社以兩卷本發(fā)行該書(shū)。第一卷紅色第二卷綠色,具有視覺(jué)沖擊力的封面,是村上本人的建議。從此,屬于村上的時(shí)代潮流勢(shì)不可擋。

另一方面,水丸與村上的合作平靜無(wú)波地繼續(xù)著。例如1995年由平凡社發(fā)行的《夜半蜘蛛猴》,封面的女子是《象工廠的快樂(lè)結(jié)局》的封底人像。水丸在后記中提到,“她很受歡迎,同時(shí)也是應(yīng)了這本書(shū)的美術(shù)指導(dǎo)藤本靖的希望,讓她再度登場(chǎng)。”在十多年前的封底僅用寥寥幾筆勾勒出的她,白T恤,黑色對(duì)襟衫,唯一的色彩是紅唇和蝴蝶結(jié)。新封面截掉了蝴蝶結(jié),添加了紅色耳釘,書(shū)名也用了同樣鮮明的紅。

兩人還合作過(guò)關(guān)于貓的繪本《軟綿綿》,和歌紙牌《村上和歌紙牌 兔子美味 法國(guó)人》,以及一系列“村上朝日堂”散文。水丸畫(huà)筆下的村上很好辨認(rèn),平頭,濃眉,豆子眼。表情的細(xì)微變化全靠眉毛表現(xiàn)。鍛煉時(shí)的圓領(lǐng)白T恤,冬天的藍(lán)色兜帽大衣,都是招牌式的村上春樹(shù)。1999年,水丸還為《BRUTUS》封面畫(huà)了馬拉松跑者村上。

水丸的人物畫(huà)簡(jiǎn)潔又有神韻,卻也有人說(shuō)“不像”。一次,他向村上抱怨道:“我開(kāi)始在《電影旬報(bào)》連載和電影有關(guān)的內(nèi)容,但我畫(huà)的演員都不像,不好辦啊。”

“哦,這樣啊。”村上先沉吟片刻,然后說(shuō):“可是,水丸有個(gè)好伙伴,那就是箭頭。”

真不知道是一本正經(jīng)還是嘲諷。總之,水丸在文章中寫(xiě)道:“那之后,箭頭確實(shí)成了我強(qiáng)有力的伙伴。畫(huà)上箭頭標(biāo)上名字,再?zèng)]什么好怕的。”水丸畫(huà)筆下的跑者村上

水丸畫(huà)筆下的跑者村上

村上追悼水丸的文章,名為《明知已不在這里》。“我有種感覺(jué),終究,水丸不僅僅是畫(huà)畫(huà),從最初到最后,他一直在用畫(huà)的形式,表現(xiàn)叫作安西水丸的人。”

生物學(xué)意義的死亡之后,人還會(huì)經(jīng)歷社會(huì)學(xué)意義上的死亡。只有當(dāng)眾人——親近的或只是遙遙知道的人——將其遺忘,人的存在才會(huì)真正消逝。在后一項(xiàng)意義上,安西水丸將會(huì)活很久。還有,作為遙遠(yuǎn)的異國(guó)的讀者,我們總會(huì)在邂逅某本書(shū)的插畫(huà)時(shí)忍不住喃喃,哦,水丸。