八十本書環(huán)游地球︱印度:《家庭與世界》

丹穆若什教授的《八十本書環(huán)游地球》,既是重構(gòu)世界文學(xué)的版圖,也是為人類文化建立一個紙上的記憶宮殿。當病毒流行的時候,有人在自己的書桌前讀書、寫作,為天地燃燈,給予人間一種希望。

第九周 第二天

印度 泰戈爾 《家庭與世界》

在談泰戈爾的《家庭與世界》(The Home and the World)之前,我們有必要從印度和世界視角審視一下泰戈爾對自己的認知的復(fù)雜性。1913年泰戈爾獲諾貝爾文學(xué)獎,是第一位獲此殊榮的亞洲作家,對此他自覺意外(的確有些僥幸)。三年后,也就是1916年,他出版了長篇小說《家庭與世界》,小說毫不回避印度,尤其是孟加拉的社會和政治問題。《吉檀迦利》是用孟加拉語創(chuàng)作的哲理詩,泰戈爾對其英文翻譯非常不滿,因此他決定自己來翻譯:

就是這股生命的泉水,日夜流穿我的血管,也流穿過世界,又應(yīng)節(jié)地跳舞。

就是這同一的生命,人大地的塵土里快樂地伸出無數(shù)片的芳草,迸發(fā)出繁花密葉的波紋。

就是這同一的生命,在潮汐里搖動著生和死的大海的搖籃。

我覺得我的四肢因受著生命世界的愛撫而光榮。我的驕傲,是因為時代的脈搏,此刻在我血液中跳動。

(譯者按:此處系引用冰心譯文)

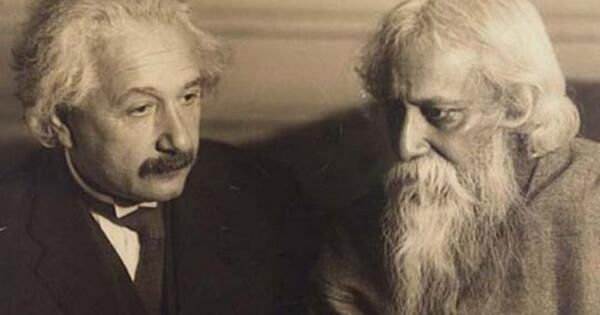

泰戈爾自己的英文譯文算不上經(jīng)典,但當時的讀者還是為之著迷。1912年訪問英國時,他把《吉檀迦利》譯文手稿給葉芝看,葉芝熱情洋溢地替他寫了一篇序言,稱他是詩人,也是先知。第二年,泰戈爾獲諾貝爾文學(xué)獎。這的確非常出乎意料,泰戈爾全然沒有料到自己能獲這一殊榮,但得知這個消息的時候,他異常平靜,對前來通知他獲獎消息的郵差的大呼小叫,泰戈爾甚至還有點不耐煩。如果說吉卜林當時已把自己打造成了印度在世界上的代言人,那么可以說泰戈爾有點后來居上——泰戈爾是以本土印度人的身份為印度代言。泰戈爾開始多次在世界各地旅行,并在旅行中與各國作家、藝術(shù)家和政要頻繁會見。下面之一是1924年泰戈爾和他的朋友(曾經(jīng)也是情人)西爾維娜·奧坎波(Sylvina Ocampo)在布宜諾斯艾利斯的合影,西爾維娜·奧坎波是當代有影響力的雜志Sur(譯者按:即《蘇爾》雜志,撰稿人包括博爾赫斯等南美重要作家)的創(chuàng)辦人。另一張則是泰戈爾和阿爾伯特·愛因斯坦的合影,拍攝時間是1930年。

泰戈爾和愛因斯坦

《家庭與世界》出版幾個月后,泰戈爾開始了他的第一次環(huán)球旅行。他訪問了日本,之后前往美國,從美國西部一路演說到美國東部,然后乘船前往歐洲,從歐洲返回印度。在接受《紐約時報》采訪時,他不僅被推崇為印度文學(xué)新潮的代表,而且被視作整個東方思想的化身,向世界解釋“東方人對文學(xué)的態(tài)度”:

《紐約時報》對泰戈爾的大幅報道

當時采訪泰戈爾的記者是喬伊斯·基爾默(Joyce Kilmer),他自己是一個有些才華的詩人,可惜今天大家提起基爾默,能想起的就只是他那句常被戲謔的詩——“我想我永遠也不會看到一首/像樹一樣可愛的詩。”基爾默注意到泰戈爾的詩與惠特曼的《草葉集》之間的相似性,并形容他長得像惠特曼:“但更為精致。泰戈爾優(yōu)雅的精神氣質(zhì)從下面的一幅素描畫像可見一斑,這幅作品的作者是我的海倫姑姑,創(chuàng)作地點在紐約,那時海倫還只是個初出茅廬的畫家。”

《家庭與世界》于1915年5月開始連載,到1916年2月結(jié)束,然后以修訂版的形式出書,也是在這段時期,泰戈爾開始走向國際舞臺,并成為國際知名文學(xué)大家。《家庭與世界》關(guān)注的是印度的現(xiàn)代化進程及其對印度傳統(tǒng)生活造成的影響。這種影響既有破壞,又具創(chuàng)新,無論從社會層面看,還是從個人層面都是巨大而深刻的。小說圍繞三個主要人物展開論爭:謹慎進取的貴族地主尼基爾(Nikhil),他躁動不安的妻子毗瑪拉(Bimala)和充滿政治激情和煽動力的山諦普(Sandip)。山諦普讓毗瑪拉加入斯瓦德希運動(Swadeshi)的新事業(yè)——抵制英國貨,支持印度制造——這樣可以讓印度擺脫英國的控制,為日后的獨立奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)。他稱贊毗瑪拉是女神,因為她能從單調(diào)的家庭生活中走出來并成為斯瓦德希運動的代言人,而尼基爾雖然看到毗瑪拉的轉(zhuǎn)變,但他不想有什么改變,并強迫毗瑪拉繼續(xù)做一位傳統(tǒng)意義上的妻子。

尼基爾常被視為泰戈爾的化身,在小說里他有時會直接把泰戈爾發(fā)表過的政論文章里的詞句用來和山諦普辯論。而毗瑪拉的心理活動才是故事的中心:她總在糾結(jié),要不要接受山諦普在政治和情感上的誘惑?如果要,多大程度上接受他的誘惑?愿不愿成為山諦普的情人?該不該從家庭出走投入外面的世界?有時甚至在一幢樓里還要問自己可不可以從那些劃定給女性的區(qū)域走去所謂的公眾空間。從這個意義上說,毗瑪拉身上也有泰戈爾的影子——站在更廣闊的世界的邊緣,是退回那個需要改變的家,還是離家而走進其外的世界?

和毗瑪拉一樣,泰戈爾當時也剛接觸并開始對斯瓦德希運動有興趣。他是堅定的反帝國主義者,因此一開始他支持這場運動,但隨后很多參與運動的中間分子變得越來越暴力,泰戈爾對這場運動也越來越失望了。他與甘地結(jié)為密友,并成為甘地非暴力獨立運動的忠實擁護者,那是后來的事;在1910年代,他時常尖銳批評堅持印度人應(yīng)該購買印度制造的商品的狹隘民族主義者,也對那些燒毀了穆斯林商人庫存的從英國進口的廉價商品而使得穆斯林商人變得赤貧的行徑表示憤慨。在小說的后半部分,一個憤怒的穆斯林暴徒襲擊了一個信仰印度教的富有地主的莊園,山諦普支持任何可以進一步提升他所在的印度教政黨利益的機會。尼基爾則明確反對:“為什么有可能用穆蘇爾曼人作為對付我們的工具?難道不是因為我們偏狹才促成他們變成這樣嗎?” 泰戈爾的小說最初因為缺乏對爭取國家獨立所需的決定性行動的支持而受到批評,但現(xiàn)在看來,他在診斷排外的民族主義的危險性方面具有先見之明,這種民族主義至今仍在加劇印度教和穆斯林之間的緊張關(guān)系。

《家庭與世界》反映了那個時代的政治斗爭,也描述了尼基爾和毗瑪拉在一個自由和危險的新世界里重新思考婚姻作為紐帶和人生期望的種種掙扎。泰戈爾的三位主人公都有雙重的,甚至是分裂的人格,小說的敘事也是多聲部的:通過自傳性的敘述或者日記的形式,毗瑪拉、尼基爾和山諦普的聲音輪番登場,每個聲音各自喧嘩,而整體上作者的聲音幾乎缺席。因此,這部小說在形式上與芥川龍之介1922年的小說《竹林中》(黑澤明電影《羅生門》的藍本)有形式上的相似——《竹林中》就是通過多位見證者在審判中的講述來串起整個故事;它也像威廉·福克納的《我彌留之際》(1930)中的多個講故事者“眾聲喧嘩”的模式。然而,泰戈爾首先是一位詩人,他屬于毗濕奴教派,因而整部小說中貫穿有許多有毗濕奴教派傳統(tǒng)的詩和頌。

這些詩歌的音樂性自不必說,小說中人物的散文表述也充滿音樂性。我們最好不要用對哈代或泰戈爾的孟加拉語前輩作家班基姆·錢德拉·查特吉(Bankim Chandra Chatterjee)的期待來閱讀《家庭與世界》,而是把它視為介于巴瓦加德·吉塔(Bhavagad Gita )的哲學(xué)對話和羅伯特·勃朗寧(Robert Browning)戲劇性獨白之間的一種文體。小說中有幾次提到了吉塔(山諦普經(jīng)常為達目的而歪曲他的意思),在關(guān)鍵時刻,山諦普也引用了布朗寧的《克里斯蒂娜》的開頭一節(jié)——一個被奴役的男人對一個有權(quán)勢的女人說話——就像他和毗瑪拉說話。事實是令人驚訝的,山諦普竟然曾試圖將布朗寧的詩歌翻譯成孟加拉語,他告訴尼基爾和毗瑪拉,“我真的一度以為自己快要成為一名詩人,但上蒼很仁慈,把我從災(zāi)難中救了出來”。因此,即使是山諦普,他身上也有泰戈爾的影子——如果泰戈爾沒有成為詩人,他也許真的和山諦普有些共同之處。

這大略就是泰戈爾創(chuàng)作《家庭與世界》的文學(xué)背景。當我本周再讀這本小說,我突然有了一種全新的發(fā)現(xiàn),一個在這之前我也許不可能注意到的發(fā)現(xiàn):《家庭和世界》是一部關(guān)于傳染病的小說!《十日談》里,薄伽丘將愛情的狂熱與摧毀佛羅倫薩的瘟疫聯(lián)系在一起,泰戈爾則將政治和浪漫的激情同傳染病的種種意象聯(lián)系在一起。山諦普的忠實追隨者散布謊言“就像蒼蠅帶著瘟疫病菌一樣”,無論是在政治上還是在激情上,毗瑪拉覺得自己已經(jīng)“被他們的興奮傳染了”(178頁),正如尼基爾所感嘆的那樣,“多么可怕的瘟疫般的罪惡已經(jīng)從異國帶進了我們的國家”。相反,好的沖動有可能會導(dǎo)致病毒的傳播,山諦普警告尼基爾,“貴公司的傳染病使我變得誠實”(200頁)——盡管只是在一定程度上。就像在政治體制之中,在他和毗瑪拉的身體里也有不同的傳染病在拚斗。而對于泰戈爾,正如許多毗濕奴派詩人,或者在印度西邊的波斯詩歌傳統(tǒng)中,都認為只有詩歌可以治愈分裂的靈魂。在海倫阿姨為他畫肖像之前不久,泰戈爾接受了《紐約時報》的專訪,他是這么說的:“詩人的妙用不在于為人們指出方向,也不是去解讀他周圍的人;詩人的妙用在于表達他生活中如音樂一般豐富且充盈的真理。”