松本清張的短篇小說:社會派推理與普通人的隱秘角落

最近懸疑劇《隱秘的角落》大熱,幾乎到了全民熱議的程度。但有意思的是,就劇情而言,《隱秘的角落》遠(yuǎn)算不上懸念迭起,畢竟電視劇開場不到5分鐘,觀眾們就已知道是“三好男人”張東升把岳父母推下了山崖。

吸引觀眾看下去的,已經(jīng)不是兇手是誰、如何將他繩之以法之類的問題;反之,觀眾進(jìn)入一種更為日常的語境,與兇犯暫時性的共生,看他們在社會中被搓磨、被欺侮,再看他們?nèi)绾伪豢謶趾蛻嵟瓗敫畹纳顪Y。相比懸疑解開或是懲戒兇犯的快感,觀眾們被喚起的情緒更多的是同情和唏噓,因為畢竟每個普通人心中都可能存有一片不為人知的隱秘角落。

重社會、重人性、輕詭計、輕推理,正是社會派推理小說的特征。而說到社會派推理,繞不開的一位大師便是松本清張。

被奉為社會派推理大師的松本清張

賣掃帚的文豪

1948年1月,京都北面的比睿山上已是白雪皚皚,半晌不見行人。卻有一個中年男子,獨自在山頂?shù)难┑乩镎玖撕芫谩K坪鯗喨徊挥X得冷,腳下踏著延歷寺的千年古徑,俯瞰著被雪襯得碧藍(lán)的琵琶湖,仿佛要化進(jìn)這歷史與天地之中。但與此情此景渾然不搭的是男人的裝束,一身舊大衣風(fēng)塵仆仆,搭配著十分奇怪的背囊,胡亂塞著長柄短把的好幾種掃帚,儼然一個賣掃帚的。深邃的人文情懷與底層的世俗氣竟然神奇地交織在一起。

這個男人就是被奉為日本社會派推理開創(chuàng)者的松本清張,此時他已近40歲。距離松本的文壇處女作《西鄉(xiāng)鈔》的發(fā)表還有兩年,而在此之前,他所做過的事情與文學(xué)無一點關(guān)聯(lián)。

松本清張出生于九州小倉市一個窮困的小商販家庭,13歲輟學(xué)謀生,先后做過街頭小販、公司勤雜工、印刷廠學(xué)徒。慘淡的青春歲月,松本需要用盡全力與貧困搏斗。

唯一和文學(xué)相關(guān)的,是松本清張閱讀的愛好。小學(xué)都未畢業(yè)的他,一面被生活搓磨,一面默默閱讀芥川龍之介、高爾基、陀思妥耶夫斯基,幻想成為一名新聞記者。但是“有誰把我這個身穿皺巴巴褲子、腳趿木屐、拿著盒飯去印刷所的人放在眼里呢?文學(xué)的空氣吹不到我的身邊”,松本清張在自傳中苦澀地自嘲。

28歲時,松本的命運才出現(xiàn)了一次轉(zhuǎn)機。朝日新聞社開設(shè)駐小倉的西部本社,松本在那兒謀到了職位,但仍然是繁瑣、卑微的臨時工種,在朝日社的等級制度下尤為低人一等。這種勤勉小人物的憤懣與絕望,后來在松本清張的作品中時有體現(xiàn)。五年后,松本清張終于成為正式的社員,但不巧的是,此后不久他就被征召入伍,去了朝鮮。

1945年,日本戰(zhàn)敗,松本清張從朝鮮戰(zhàn)場撤退回來,原本便只能糊口的報社工作也已暫停。為了謀生,松本決定做掃帚推銷員,帶著掃帚樣品和冷食飯團(tuán),晝夜奔走在九州與關(guān)西的鐵路線上。他細(xì)心地勘查鐵路時刻表,尋找最經(jīng)濟的換乘方式,不僅是為了開拓生意,更是為了去往更多更遠(yuǎn)的地方。就在這段時間里,他到訪大小城鎮(zhèn),探訪偏遠(yuǎn)的山村,游歷無人問津的古跡。鐵路線似乎給了松本清張一種暫時的解脫,似乎只要速度足夠快,就能夠甩脫綁縛在身上的生存枷鎖;只有跑得足夠遠(yuǎn),內(nèi)心的自由才能得以釋放。

幾年的鐵路生涯,多少成就了松本清張后來最成功的推理作品《點與線》。那個為了尋找換乘最優(yōu)方案而去反復(fù)勘查鐵路時刻表的松本清張,最終以縝密的時刻表與“四分鐘的時差”為世界推理史所銘記。

而被松本清張帶入創(chuàng)作的另一種源泉,則是他自幼年以來就烙印在靈魂深處的底層經(jīng)驗,它幾乎構(gòu)成了所有松本清張作品或明或暗的主題。強烈的底層意識和人文共情,讓松本清張成為了日本戰(zhàn)后“社會派推理”的開山人物。

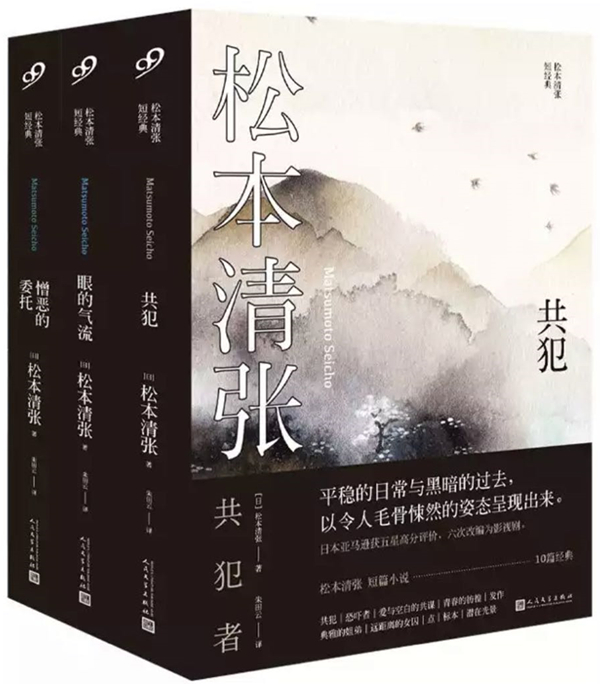

帶著人文情懷書寫底層人生的大師松本清張,與那個背著掃帚樣品,冬日登比睿山的身影重疊在了一起。“松本清張短經(jīng)典系列”第三輯:《共犯》、《眼的氣流》、《憎惡的委托》,人民文學(xué)出版社2020年5月版

“松本清張短經(jīng)典系列”第三輯:《共犯》、《眼的氣流》、《憎惡的委托》,人民文學(xué)出版社2020年5月版

沒有偵探的案件

所謂“社會派推理”本是作為日本文壇“本格派推理”的革新者而出現(xiàn)的。以江戶川亂步為代表的日本本格派推理,延續(xù)的是經(jīng)典歐美偵探小說的套路,重在設(shè)計離奇謎團(tuán)和耐人尋味的詭計,是一種通過強邏輯推理的方式揭開謎團(tuán)的文學(xué)類型。本格派推理小說中的一種常見套路,就是讓讀者與故事中的偵探視角保持一致,在有限的線索中猜測兇手。讀者的閱讀快感是雙重的,既有解開謎團(tuán)的興奮感,也有維護(hù)正義的英雄感。

但在松本清張的小說中,這種傳統(tǒng)推理小說中的英雄偵探與詭詐反派之間的二元對立模式已經(jīng)不再如此鮮明。尤其在松本清張的短篇小說,讀者很容易發(fā)現(xiàn)一種故事類型,便是小說中徒有犯罪者與犯罪現(xiàn)實,卻并沒有一個偵探出現(xiàn),或是僅僅通過一個普通“好事者”來代替?zhèn)商降慕巧K麄兊呐俑康着c其說是聲張正義,不如說是對真相的執(zhí)著。

在松本清張的名作短篇《等我一年半》中,一個可憐女子擊殺出軌家暴的丈夫,因獲得女性學(xué)者的大力聲援而被判緩刑。就在此時,一個男子出現(xiàn)在女學(xué)者的家中,給出另一種顛覆性的可能,因為女子曾經(jīng)讓男子等她“一年半”。男子并不是偵探,不是正義的使者,他只是對女子既愛慕又失望的情人。當(dāng)偵探(正義)-罪犯(邪惡) 這樣的模式被打破之后,讀者的預(yù)期也從義無反顧的站隊“正義”,轉(zhuǎn)入一種模棱兩可的曖昧。女評論家是否會說出真相?男子經(jīng)過了怎樣的心理轉(zhuǎn)變?讀者是否能夠原諒女子的犯罪?故事在眾多疑問中戛然而止。女主角并未真正出場,但積極爭取幸福的女性、處心積慮的女性、功虧一簣的女性,眾多復(fù)雜的角色已然交織在一起。

在另一篇名作《恐嚇者》中,主角是利用洪水而越獄的男人凌太。洪水中他救了一名女人,卻被對方誤以為圖謀不軌。男人在幾次陰錯陽差的誤會后,干脆勒索起了女人。松本清張始終讓讀者與凌太的視角保持一致,在讀者眼中,凌太是一個有點沖動但不算壞的男子,但女子對于底層出于本能的恐懼和抗拒讓凌太的善意顯得又可笑又可悲。直到最后凌太意外身亡,女子也并不知道事情的真相。意外中斷的故事,似乎是在說,是一個小人物的真相,對這個世界并不那么重要。

松本清張短篇小說的這種特征,一方面有篇幅限制的原因,短小的篇幅不足以去鋪陳正反兩種勢力的對峙,因此他的短篇經(jīng)典往往聚焦于那些“有故事的人”,刻畫那些心中的種子如何在無人看見的角落生根發(fā)芽。另一方面,更重要的原因是,松本清張刻意瓦解了偵探/警察所代表的正義與罪犯所代表的邪惡之間的對立。他一開始就將讀者置于日常生活語境之中,讀者或許是普通觀察者,或者是普通的犯罪者,通過這許許多多的普通人,松本清張為讀者呈現(xiàn)了一幅日本社會的群像,社會地位低下的憤懣男子、寂寞無助的女子、沒有出頭之日的小社員、徒有聰明才智卻時運不濟的倒霉蛋……兇案的核心并不是社會正義面與邪惡面的較量,而是普通人善惡一念之間的撕裂,這是對人性有真正洞察和諒解的作家才有的立場。“松本清張短經(jīng)典系列”第二輯:《監(jiān)視》、《黑地之繪》、《佐渡流人行》,人民文學(xué)出版社2018年8月版

“松本清張短經(jīng)典系列”第二輯:《監(jiān)視》、《黑地之繪》、《佐渡流人行》,人民文學(xué)出版社2018年8月版

沒有罪案的推理

1950年,41歲的松本清張以處女作短篇《西鄉(xiāng)鈔》參與《朝日周刊》舉辦的“百萬人小說”征文比賽獲得三等獎。1952年,短篇小說《某〈小倉日記〉傳》摘得第28屆芥川獎。大師起步雖晚,但起點不可謂不高。松本清張此后開始了大量的短篇創(chuàng)作。據(jù)統(tǒng)計,短篇創(chuàng)作的數(shù)量竟有800多篇之巨,大師的勤奮也可見一斑。“松本清張短經(jīng)典系列”第一輯:《某〈小倉日記〉傳》、《驛路》、《西鄉(xiāng)鈔》,人民文學(xué)出版社2017年3月版

“松本清張短經(jīng)典系列”第一輯:《某〈小倉日記〉傳》、《驛路》、《西鄉(xiāng)鈔》,人民文學(xué)出版社2017年3月版

當(dāng)我們閱讀松本清張的短篇之時,能夠非常清晰地感受到一種超越類型文學(xué)的企圖。松本清張的短篇中,有相當(dāng)多的一部分作品,可以說與犯罪毫無關(guān)系,而是對一段人生的深度探究。這些作品從某種程度上秉持了推理小說的精神內(nèi)核,即對謎團(tuán)、對真相孜孜不倦的追求。

松本清張的成名作《某〈小倉日記〉傳》便是一部與罪案毫無關(guān)聯(lián)的純文學(xué)作品。主角田上耕作出生在小倉,生來患有殘疾,容貌丑陋,而且話也說不清楚,所以雖然頭腦聰明,卻無以在社會上立足。在機緣巧合下,耕作下決心要研究作家森鷗外小倉時期的事跡,并將此事作為全部的生活重心。

收集四十年前大師的零星足跡,自然需要極大的毅力和耐心,耕作在大師的小說與散文中尋找線索,在艱難的世道中拖著殘腿調(diào)查。但是調(diào)查這樣的事情真的有意義嗎?一個無名小卒的研究會被主流學(xué)界認(rèn)可嗎?很難說耕作的努力究竟是一種執(zhí)著還是一種虛妄?就連耕作自己也不斷地被自我懷疑的黑洞所啃噬,又在絕望中掘取心中殘存的信念艱難向前。

在田上耕作身上多少有著松本清張的影子,松本清張在自傳中記錄,年輕時曾經(jīng)應(yīng)聘過地方報紙的記者一職,被對方以學(xué)歷為由毫無余地地拒絕:“像你這樣的連小學(xué)都沒畢業(yè)的人,是沒有資格做記者的。”除了學(xué)歷上的鴻溝,還有溫飽上的憂患,父母祖母妻兒,全家七八口人嗷嗷待哺。去追求愛好?是多么奢侈的事情!

正如殘疾的耕作執(zhí)迷于拼湊出森鷗外四十年前的生活點滴,松本清張本人也屢屢回望過去,在回望中細(xì)致地推演一個人命運的軌跡。短篇《明信片上的少女》以明信片上的明朗少女作為線索,挖掘出少女不幸的一生。人生之初的笑容定格在照片上,竟成為悲劇命運的諷刺注腳。《父系的手指》、《暗線》、《流動之中》,在這些短篇作品中,都可以看到松本本人的成長痕跡。自己的父母來自哪里,為何如此命運?父親的失敗是否早已注定?而我又何以成為我?過去的人與事又如何在未來的某個節(jié)點不可預(yù)知地影響人生?

田中耕作在慘淡的現(xiàn)實之外,為自己創(chuàng)造了一個森鷗外的小世界,供自己暫時棲居,宮部美雪曾評論:“他(耕作)選擇了研究學(xué)問的道路。這不是因為他認(rèn)為這樣遲早會有回報,或是可以通往成功之路,而是因為不這樣做就活不下去。”我們或許也可以假想,創(chuàng)造和推演另一重的人生,讓松本清張在生活的困窘和重壓下,獲得一種暫時性的逃避。但松本清張沒有把目光放在大師的足跡上,他的焦點始終是耕作之類的普通人,他像耕作探訪大師那樣,對普通人的心理、心態(tài)、命運的追根溯源,為普通人平淡的人生營造出一個個豐盈的小世界。小世界里有歡欣、有悵惘,有失敗的懊悔,也有往事不可追的苦澀。在這些個普通人的小世界中松本清張創(chuàng)造出了屬于自己的自由。