《論語》在唐代吐魯番地區(qū)的流傳

阿迪力·阿布力孜 文/圖

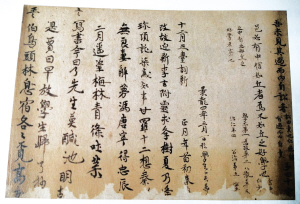

唐景龍四年卜天壽寫本《論語》鄭注,出土于新疆吐魯番阿斯塔那唐墓。

據(jù)《后漢書·鄭玄傳》記載,鄭玄創(chuàng)立鄭學(xué),是漢代經(jīng)學(xué)的集大成者。他遍注儒家經(jīng)典,以畢生精力整理古代文化遺產(chǎn),使經(jīng)學(xué)進(jìn)入了一個“小統(tǒng)一時代”。東漢時期,鄭玄歷時12年完成《論語》鄭注,對《論語》進(jìn)行全面的注釋,使后世學(xué)習(xí)《論語》更加容易。北朝時期《論語》鄭注流傳較廣,到了唐代不被人重視,宋代以后基本失傳。但20世紀(jì)以來,在敦煌、吐魯番等地出土了不少《論語》鄭注的寫本殘本,使這部書又大體呈現(xiàn)在世人面前。

1969 年,出土于新疆吐魯番阿斯塔那363號墓葬的唐景龍四年寫本《論語》鄭注,亦即享有盛名的卜天壽寫本。該寫本是作為死者的書籍隨葬,內(nèi)容相對完整,涵蓋《論語》正文以及相應(yīng)注釋。寫本殘卷長538厘米,共178行,每行20字左右,存《為政》“何為則民服”章以下15行及《八佾》《里仁》《公冶長》3篇。

據(jù)寫本內(nèi)容來看,書寫工整,字里行間透露出稚嫩的氣息。寫本最后有抄寫者的姓名、籍貫——“西州高昌縣寧昌鄉(xiāng)厚風(fēng)里義學(xué)生卜天壽年十二狀”字樣。文字表明,該寫本為12歲的學(xué)生卜天壽抄寫,抄寫時間是“景龍四年三月一日”,也就是公元710年,抄寫地點(diǎn)是“高昌”,即現(xiàn)在的吐魯番。“義學(xué)生卜天壽”,“義學(xué)”指唐代民間的私塾,表明卜天壽上的是當(dāng)?shù)氐乃綄W(xué)。這說明在1200多年前,新疆吐魯番地區(qū)就有供適齡青少年上學(xué)的私立學(xué)校,《論語》是學(xué)習(xí)課本之一。更有趣的是,這位12歲的學(xué)生還寫下了一首有錯別字、充滿童趣的絕句,詩云:“寫書今日了,先生莫咸池(嫌遲)。明朝是賈(假)日,早放學(xué)生歸。”

吐魯番出土的這一寫本殘卷具有非常寶貴的價值,其年代早于敦煌寫本180年,并且篇章都是過去未曾發(fā)現(xiàn)或未曾完整發(fā)現(xiàn)的。寫本殘卷所見鄭注 (包括殘缺不全者) 共147條,前所未見的佚文79條,其中《為政》 6條,《八佾》22條,《里仁》25條,《公冶長》26條。寫本中可以與散見于各書的鄭注相對照的注文共44條,對研究現(xiàn)存鄭注佚文有糾謬補(bǔ)證之用。

從1959年至1975年,考古專家在吐魯番阿斯塔那唐墓19號、 27號、85號、184號、363號5座墓中,共發(fā)現(xiàn)唐寫本《論語》鄭注殘卷20多件。由于被裁制成服飾或葬具,寫本難免破損殘缺, 但仍有大量鄭注篇章字句被保留下來。如184號墓出土的《論語》鄭注,經(jīng)拼合,存95行,包括《雍也》《述而》兩篇。27號墓出土的《論語》鄭注4件: 第一件存166行,包括《雍也》《述而》《泰伯》《子罕》《鄉(xiāng)黨》5篇;第二件存95行,也包括《雍也》至《鄉(xiāng)黨》5篇;第三件存50行,包括《雍也》《述而》兩篇;第四件存40行,為《雍也》篇。這4件鄭注內(nèi)容有重復(fù),但筆跡不同。其中,第三件寫本文末記“高昌縣學(xué)生賈忠禮寫”“學(xué)生李會藏寫”,由此推斷,這些紙張大概是當(dāng)時學(xué)生的抄經(jīng)作業(yè),墓主可能是學(xué)生的授課先生。寫本其中一頁,長24厘米,寬25厘米,文字為正書小楷,結(jié)構(gòu)合理,筆法穩(wěn)健,端莊秀麗,可見當(dāng)時在高昌地區(qū)漢字書寫水平較高。

專家亦推斷,高昌縣學(xué)生賈忠禮上的是一所官辦學(xué)校,而非私學(xué)。唐代國勢強(qiáng)盛,教育也非常發(fā)達(dá),從中央直至府、州、縣,都已形成相對完備的辦學(xué)制度,私學(xué)、官學(xué)遍布城鄉(xiāng)。阿斯塔那唐墓出土的多件《論語》鄭注,大多為官辦學(xué)校和私塾教材課本學(xué)生抄本,說明唐代新疆地區(qū)教育和辦學(xué)等都受到了中原文化的影響。