我們需要怎樣的“新概念”

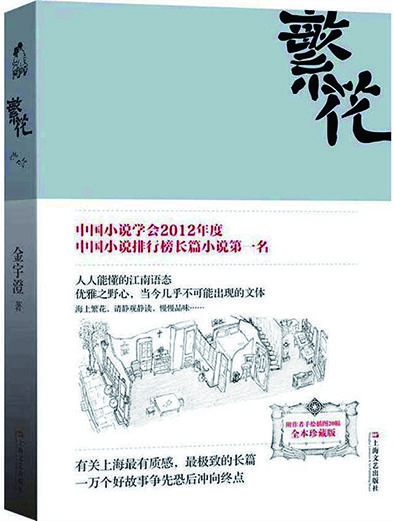

“50后”金澄宇的《繁花》首發(fā)于《收獲》雜志,八年來一再重印,已悄然過百萬冊。“70后”路內(nèi)的《少年巴比倫》每年都有加印,而其今年初首發(fā)的《霧行者》,合同印數(shù)即達(dá)到10萬冊。

著書全為稻粱謀。但作家有無代表作,能否找到自己的寫作風(fēng)格,是否明白自己寫作的意義,明確自己真正的價值所系,說白了——有無一部真正達(dá)到自己應(yīng)該達(dá)到水準(zhǔn)的作品,確比一時的為稻粱謀重要得多!

如果不是偶然在網(wǎng)上瀏覽到信息,我還真不知道——新概念作文大賽還在辦。并且,今年的第二十二屆比賽,參賽人數(shù)還不少。

作為“80后”那一撥中有些知名度的文學(xué)批評家,李偉長也認(rèn)識一些當(dāng)年的參賽者。他現(xiàn)在的身份是上海文藝出版社副社長。近日,從專業(yè)出版人的角度,他對當(dāng)下上海文學(xué)創(chuàng)作狀況作了一番分析。

新概念能成經(jīng)典概念嗎

22屆,就是22年。22年前的嬰兒如今都到了大學(xué)本科畢業(yè)的年紀(jì)。然而,新概念作文大賽是否到了“大學(xué)本科畢業(yè)”的程度?如今看來,這項賽事雖冠以“新概念”,實則這“概念”早已不新鮮。

如果它能繼續(xù)成功地舉辦下去,不妨視之為一項經(jīng)典賽事。這本身已難能可貴。那么,究竟何為新概念?被譽為“新概念之父”的趙長天,生前曾多次稱:“‘新概念’意指和學(xué)校作文的概念區(qū)分開來,相對于學(xué)校作文而言,‘新概念’主要在于鼓勵年輕人追求一種新的寫作觀念,能夠更自由地表達(dá)自己的思想感情。”

不知如今的新概念作文是否還在秉持趙長天所說的概念。不過,從我和一些學(xué)校語文老師的接觸中,分明感到,當(dāng)年那種學(xué)校作文的方式,如今仍維持著。實際上,這種教學(xué)方式也不可能顛覆。從小學(xué)到中學(xué),從識字到組詞、造句、作文,基礎(chǔ)教育自有其按部就班的訓(xùn)練之道。而所謂僵化的語文教學(xué)方式,在于一些家長、師生刻意去找捷徑,希求不通過大量閱讀、不通過個人體悟,而在盡量短時間里,尋求作文的標(biāo)準(zhǔn)答案。由此,使得世人感覺語文教學(xué)越來越僵化。

回顧“新概念”的緣起,早在1997年,中學(xué)語文教學(xué)到底該怎么辦,就曾引起較大社會關(guān)注。這種議題,放在今時今日照樣有爆炸性。就我的理解,中學(xué)語文教育顯然不是以培養(yǎng)作家為目的的——即使大學(xué)中文系亦非以此為目的。一個中學(xué)生,在識文斷字之后,了解中外一些名家作品,寫出的記敘文文通句順邏輯正確,想來是基本要求。另一方面,求真,似乎該是中學(xué)語文教學(xué)的一個目的——寫出的文章表達(dá)作者的真實想法,而非刻意去粉飾什么;寫到的個人經(jīng)歷或所見所聞,也應(yīng)是真實不摻假的;甚至,文章該是本人寫出來而非他人代筆、運作獲獎的。這些,才是為人、為文的本分。

新概念作文大賽誕生后捧紅了一些年輕人。從發(fā)掘新人的角度看,確實給出版市場帶來過活力。然而,即便不以文壇、文學(xué)界的角度去看這些新人,單從市場來看,似乎在井噴之后,沒有太多能細(xì)水長流的作家。

寫作是寂寞的。許多藝術(shù)門類,但凡取得成就者,都有著類似的寂寞。畫家陳家泠老先生曾跟我說,繪畫在他看來是一種“過時”的藝術(shù)形式,但他仍然要以此方式創(chuàng)作下去,這是他們這一代人的使命。由此想到,從新概念作文大賽走出來的“80后”作家,他們這一代人的使命何在?僅僅是一時選擇碼字?或者說,仍在碼字的“80后”作家知道自己的使命何在?

繁花之后不該是落紅

我們不能說,一定要以出大部頭的長篇小說,來證明一個時代、一個地域文藝成果之豐碩。然而,唐詩、宋詞、元曲、明清傳奇以后,在當(dāng)代中國,我們確實還找不到長篇小說的替代品。

在上海,距離今時今日最近的能引起社會關(guān)注的長篇小說,當(dāng)推《繁花》。李偉長透露,《繁花》僅在上海文藝出版社前前后后就印了近80萬冊。如果加上人民文學(xué)出版社“茅盾書系”版的印數(shù),《繁花》八年來的印數(shù)已悄然過百萬冊了。

“一本純文學(xué)書,既被金宇澄的同齡人所認(rèn)可,又為年輕人甚至‘85后’‘90后’所喜愛,足以證明其價值。”李偉長說。

《繁花》于2012年首發(fā)于《收獲》雜志以來,一再重印,確為成功之作。但在“50后”的金宇澄發(fā)表《繁花》之前,上海不少“80后”作家已有大部頭作品問世。可此后,“80后”以及更年輕的作家,作品見少。今年在上海灘新出了長篇的路內(nèi)、蔡駿,均為“70后”。據(jù)說,路內(nèi)的《少年巴比倫》每年都有加印,而其今年1月7日在北京舉行新書發(fā)布會的《霧行者》,合同印數(shù)就是10萬冊。

隨著時間的推移,本該是“80后”作家逐漸成熟的時代應(yīng)已到來。然而,市場仍以“60后”“70后”老將為主體。

國內(nèi)的“80后”作家經(jīng)歷過一次巨大的浪潮。特別是在上海,在“新概念”作文大賽社會反響強(qiáng)烈的那幾年,市場的追捧走在了這一代年輕人獲得文學(xué)認(rèn)可之前。有人如此嘆息:“‘成也蕭何敗也蕭何’,市場過早地收割了這批人的才華。”

寫作有著基本訓(xùn)練的過程。如果一個寫作者在早期就大量寫長篇,除非有極強(qiáng)的個人天賦或極多的個人積累,否則,很快就能把人給掏空。

當(dāng)然,作品的多寡并非作家全部的價值。曹雪芹批閱十載、增刪五次,僅留一部《紅樓夢》而已。金宇澄老來俏,俏在一枝“繁花”。

有一部作品達(dá)到一定高度,對于一位作家的江湖地位或在文壇立身來說,足矣!

可對于身處同樣時代背景的一批作家來說,為何他們20多歲看似集體爆發(fā)后,人到中年卻集體到了創(chuàng)作低潮期?

李偉長說:“2008年是個分水嶺。對大部分‘80后’作家來說,自那時開始,如何走下去,成了一個很沉重的話題。”

豆瓣上有一段針對某“80后”作家也是“新概念”作文大賽早期獲獎選手的評論:“今天在書店讀到了她的書,突然就不喜歡了。她今年35歲了,寫作主題還停留在青春疼痛、迷茫與不知所措上……從這幾年她出版的作品趨勢來看,她沒能寫出哪怕是一部真正好的作品。”這段2017年的評論今天仍掛在網(wǎng)上,仍能讓人感受到評論者對那位作者的愛之深、責(zé)之切。

著書全為稻粱謀。作家為完成簽了約的合同,為獲取報酬,寫一些不疼不癢的玩意兒,這可以理解。但是否有代表作,是否能找到自己的寫作風(fēng)格,是否明白自己寫作的意義,明確自己真正的價值所系,說白了——是否有一部真正達(dá)到自己應(yīng)該達(dá)到水準(zhǔn)的作品,確比一時的為稻粱謀重要得多!

就作家個體而言,能有一部《繁花》般的作品問世,當(dāng)可無愧此生。就一個地域一個時代的作家而言,如果只有一部《繁花》問世,之后竟然是“落紅如許”的樣子,總不免令人遺憾。

寄望春風(fēng)沉醉時

移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,是否對傳統(tǒng)寫作形成沖擊?“不見得。”在李偉長看來,金宇澄寫《繁花》的時代,正是傳統(tǒng)寫作進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代之際。金宇澄常在PC端更新文字,在網(wǎng)絡(luò)論壇引起網(wǎng)友探討。比之此前的閉門造車,或者如大仲馬、金庸一般以報端連載的方式寫小說,BBS上的“蓋樓”討論很是熱鬧。但BBS總體說來是小眾群落的精神家園。討論再熱烈,也是一種網(wǎng)上促膝談心的狀態(tài)。回帖那“樓”蓋得再大,跟帖聚焦再精、猛,也只是壇友互動而已。論反響力,未必如金庸在報端寫小說。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代,新媒體反而會愈加點燃寫作者的激情。在微信公眾號等平臺寫作,不似當(dāng)年的論壇那般有很大互動性,它是輸出型的,需要花費精力吸引更多人的關(guān)注。而一旦引起更多人的關(guān)注,在一定時期內(nèi)的傳播力會遠(yuǎn)超BBS時代,傳播速度更是超過既往的一切時代。在一個階段以后,加以整理,或許也能成為一部作品。

金宇澄寫《繁花》,頻頻更帖只是在完成創(chuàng)作的第一階段,此后是花了功夫整理帖子,變成一部完整的小說。由此可見,移動互聯(lián)網(wǎng)時代沒理由不再出現(xiàn)類似的好作品。

從人類文化生活的歷史來看,竹簡、紙張所承載的信息,肯定比龜甲獸骨、羊皮書所能承載的符號信息多。當(dāng)年車載斗量學(xué)富五車的符號信息,現(xiàn)在 小小一個芯片全能裝進(jìn)。當(dāng)個人電腦誕生以后,特別是互聯(lián)網(wǎng)興起之后,文本更是有著越來越長的可能。有些網(wǎng)絡(luò)小說就甚至到上千萬字的體量。但另一方面,這些上千萬字的文本,卻未必是什么皇皇巨著——如果真要變成有一定質(zhì)量的文學(xué)作品,一定還得經(jīng)過重新整理、編輯。

新媒體寫作的特點是寫手隨時隨地發(fā)帖,點擊量數(shù)據(jù)隨時可查。與此同時,傳統(tǒng)出版業(yè)的看門人——出版人、編輯、評論人,在新媒體時代看似隱身了。新媒體寫作平臺的打開,就如同體育場的門打開了——職業(yè)選手、業(yè)余選手紛紛涌入,水平自然水漲船高。與此類似,新公號寫作必然因為大量來自不同領(lǐng)域的人的參與,衍生出一種適合新媒體的新文體。對這樣的局面,李偉長用“渴望”兩字來表達(dá)他的期待。在他看來,非虛構(gòu)寫作、傳統(tǒng)小說、報告文學(xué)等體例,如今的寫作者已能清晰區(qū)分。此時此刻,無論小說家、媒體人、野生寫作者,同時在新媒體平臺“比賽”,這是比新概念作文更開闊自由的賽場。經(jīng)過一段時間的沉淀,或許會出現(xiàn)優(yōu)秀作品。

從上海的寫作傳統(tǒng)來看,老一輩作家往往是呵護(hù)后輩的。魯迅對青年的呵護(hù),巴金辦《收獲》對年輕人的提攜……讓不少“亭子間作家”冒了出來。如今,上海作協(xié)對青年作家的關(guān)懷、扶植,更是有著一系列的計劃。

問題在于青年們究竟以何狀態(tài)在寫作?曾聽一位年已六旬的小說家提及,作協(xié)搞筆會,大家交流、采風(fēng),可幾位年輕人總是不在現(xiàn)場,而是窩在酒店房間爬格子。對于他們來說,采風(fēng)活動只是換了一個地方在碼字。至于碼什么字?無非網(wǎng)絡(luò)小說要日更。

以60歲人的眼光看20多歲人的行為,其間隔著不少“代溝”——思路、眼光根本不一樣。但另說一句——年輕人如果不愿意參加這樣的筆會,大可不來占據(jù)一個名額,安安心心宅在家里爬格子。既來之,則安之,哪怕出門透透氣,何必窩在酒店房間里呢?當(dāng)然,這只是個案罷了。總體上說,哪怕相差三歲就是一代人,只要這一代代、一茬茬的人都能有自己的上海視角,上海灘的故事也就說不完。無論他們在怎樣的空間碼字,每下一個春風(fēng)沉醉的時刻都值得期待……