八十本書環(huán)游地球︱倫敦:《遠(yuǎn)大前程》

第一周 第二天

倫敦,查爾斯·狄更斯,《遠(yuǎn)大前程》

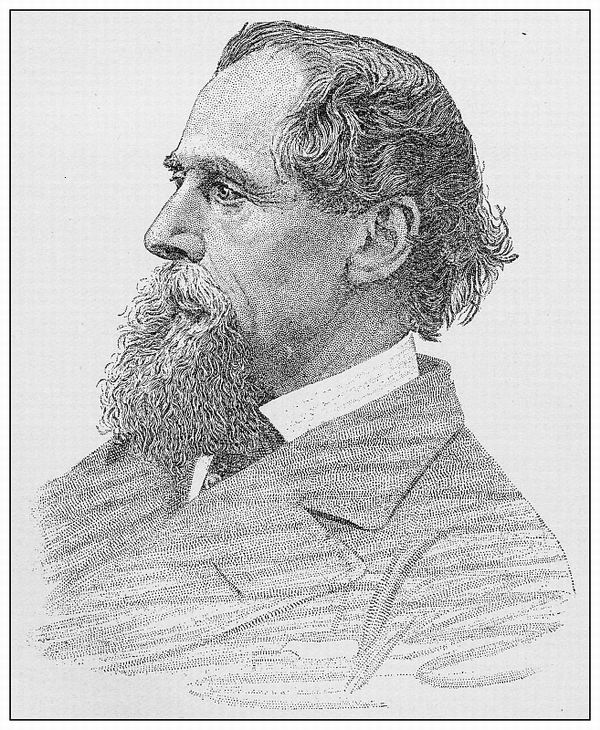

查爾斯·狄更斯

弗吉尼亞·伍爾夫在出版《達(dá)洛維夫人》那一年,還寫過一篇散文《大衛(wèi)·科波菲爾》,她試圖理順自己平生對狄更斯作品的糾結(jié)心理。其他偉大作家給我們展示人類情感的精妙之處,但伍爾夫認(rèn)為從狄更斯的小說中,我們記起的:

是熱情,興奮,幽默,畸零的人物性格;是倫敦的臭氣、味道和煤灰;是把距離最遙遠(yuǎn)的人生聯(lián)結(jié)在一起的難以置信的巧合;城市,法庭,這個人的鼻子,那個人的肢體;拱門下或大路上的景色;在這一切之上,某個高大、宏偉的形象,其中脹滿了生命力,以至于他不能作為個人而存在,而是需要一群他人來成全自我。

她認(rèn)為,“很可能沒有人會記得第一次讀到《大衛(wèi)·科波菲爾》的情景。” 她說,狄更斯已經(jīng)不再是一個作者,而毋寧是“一個機(jī)構(gòu),一個紀(jì)念碑,一個被千萬人踏過的通衢大道”——踏過這條大道的,同時還有他筆下的一眾人物和他成千上萬的熱情讀者。

對我而言,確定無疑的是,在我親自去過倫敦之前很多年,狄更斯已經(jīng)深刻塑造了我對倫敦的印象。狄更斯的倫敦為我所知,或許是來自我已經(jīng)遺忘、初次閱讀《大衛(wèi)·科波菲爾》的經(jīng)驗,又或者在更早的辰光,我看到《圣誕頌歌》的電視轉(zhuǎn)播,還有1935年版的電影《大衛(wèi)科波菲爾》,W. C. 菲爾茲扮演麥考伯先生。

對一個在上世紀(jì)五十年代長大的男孩來說,大衛(wèi)·里恩的電影《霧都孤兒》(1948)和《孤星血淚》(1946)會留下特別生動的印象——《孤星血淚》在1999年被英國電影學(xué)院命名為電影史上最偉大的五部英國電影之一。

很少有作家和他們的城市有狄更斯和倫敦這樣緊緊相連的關(guān)系。直到今天,有一大堆旅游書和網(wǎng)站會邀請你去步行游覽“狄更斯的倫敦”。沿途可以看到不少狄更斯小說中的“景觀”,其中就有那間“老古玩店”——它是狄更斯同名小說《老古玩店》里的主要場景——如今“老古玩店”的招牌還驕傲地掛著,是狄更斯使之不朽。

我早年想象中的倫敦,大體上是狄更斯的造物。這正是從文學(xué)上體現(xiàn)了奧斯卡·王爾德的觀點(diǎn),他認(rèn)為印象派畫家發(fā)明了倫敦霧。他在那篇卓越的文章《謊言的衰朽》中問道:“如果不是從印象派畫家筆下,我們又從哪里得到那奇妙的棕黃色的霧,它們在我們的街市上匍匐前進(jìn),把煤氣燈變得朦朧,將房子們變成怪物似的陰影。”他承認(rèn)“倫敦幾個世紀(jì)以來一直有霧。我敢說有。但沒人見過它們……直到藝術(shù)發(fā)明了它們,它們才存在。” 但王爾德不會去參加狄更斯觀光團(tuán),因為他受不了狄更斯的感傷。他曾有一句名言,形容他對《老古玩店》悲情女主人公的想法,“一個人需有石頭做的心,才會在讀到小耐爾的死時,不會發(fā)出笑聲”。

弗吉尼亞·伍爾夫也不滿足于生活在狄更斯的倫敦,她和朋友們有意發(fā)明另一個倫敦,以及另一種寫作方式,兩者皆需是他們自己喜歡的。在《大衛(wèi)·科波菲爾》這篇文章中,她不無苛刻地說:“他的同情確實有限,大致說來,只要某男或者某女的年收入超過兩千英鎊,或上過大學(xué),或能數(shù)得出三代先祖,他對他們就沒有同情了。”她更喜歡喬治·艾略特和亨利·詹姆斯作品中凸顯的情感復(fù)雜性。同時,她也看到狄更斯作品中已經(jīng)埋下的讀者主動介入的種子,這也是她期望以自己的方式來創(chuàng)造的。她說,狄更斯“筆下的世界豐饒,缺少反思,這卻產(chǎn)生一種奇妙的效果。它們使我們成為創(chuàng)造者,而不僅僅是讀者和旁觀者。……細(xì)膩與復(fù)雜性都在那兒,只要我們知道去哪兒尋找它們,只要我們不會大驚失色——因為對我們這些有另一套成規(guī)的人來說——它們在錯誤的地方出現(xiàn)”。

事實上,狄更斯的后期作品,比起他的早期作品如《尼古拉斯·尼科爾比》和《大衛(wèi)·科波菲爾》更有心理的復(fù)雜性,也更有藝術(shù)的建構(gòu)。伍爾夫只討論早期的狄更斯,而不是他更成熟的杰作,如《荒涼山莊》和《遠(yuǎn)大前程》,這是一個有意思的選擇,這些后期作品或許距離她自己的寫作太近了,近到讓她不舒服。正是這些后期小說,我發(fā)現(xiàn)值得不斷重讀,從中所獲得的,遠(yuǎn)非他早期作品可比。

過去這些年里,我得到的《遠(yuǎn)大前程》不少于五個版本,每一本都體現(xiàn)了一種不同的閱讀方式,這無疑反映了出版商自己的期待,即獲得讀者、提升銷量。一個比較早的版本是多卷本《狄更斯作品集》其中一卷。正確閱讀這一本書的方式,是將其作為閱讀作者全集的一個部分。維多利亞時代的人們,熱衷購買這樣的文集,在沒有HBO或奈飛劇集的時代,他們可以在漫長的冬夜里,一氣兒讀上好幾本。狄更斯親自監(jiān)督編訂1867年他的第一個選集,但他的讀者們首先讀到的,是他通過連載形式刊登的小說。他在自己主編的雜志《一年四季》(All the Year Round)上刊登《遠(yuǎn)大前程》,每周一次,從1860年到1861年連載了九個月,他每周遵循時間表勤懇寫作,正如斐利亞·福克十年后遵守時間表來環(huán)游世界。

狄更斯去世后的幾十年中,他的小說被視作通俗娛樂讀物,特別適合青少年讀者。我收藏的《遠(yuǎn)大前程》版本中的一種,是在二十世紀(jì)初在紐約印行的(書上沒有交代具體日期),它屬于“男孩文庫”叢書。在書的封底上,出版商羅列了這套叢書中二十多本其他書目,書的標(biāo)題都很誘人,如《擦鞋仔湯姆》《報童丹尼》《落難蜘蛛島》。我在緬因州長大,我猜我一定會喜歡讀《駝背杰克》,這本書“講述住在緬因州岸邊、伊麗莎白角的一個駝背小子的故事,他的磨難與成功無比有趣”。

狄更斯在二十世紀(jì)中期重新流行起來,當(dāng)時整個一代新批評家開始更深入地探索他的小說藝術(shù)。我手上擁有的下一個版本,出版于1963年,屬于“圖章經(jīng)典”叢書,封面是一幅鬼氣森森的畫面,描繪的正是在小說開頭,狄更斯的主人公皮普遇到藏身公墓的逃犯馬格維奇。這個版本包含一篇英國小說家安格斯·威爾遜撰寫的后記,印在封底上的一句話強(qiáng)調(diào)“《遠(yuǎn)大前程》既是一部謎案重重、結(jié)構(gòu)精妙的小說,也是對道德價值的深刻檢視”。

不同的出版商歷年來貢獻(xiàn)于世的,是各不相同的《遠(yuǎn)大前程》。即便是同一個出版商,也會隨著時過境遷,發(fā)行有所變化的版本。這里是我的兩本企鵝版,第一個是我在1971年讀大學(xué)一年級時閱讀的版本,第二本版本是我在九十年代末期教書時所用。

這兩個版本都既面向?qū)W術(shù)市場,也吸引普通讀者。書中有詳細(xì)的注釋,并有著名學(xué)者撰寫的序言,以及延伸閱讀書目。雖然有這些相似點(diǎn),書的封面卻大相異趣。那個早期版本采用的是透納在1860年繪制的作品《鄉(xiāng)下鐵匠為蹄鐵價格吵翻天,讓屠夫為他的小馬蹄鐵照單付賬》的一處細(xì)節(jié)。這個畫面讓人聯(lián)想到皮普的好朋友兼監(jiān)護(hù)人喬伊·葛吉瑞的鐵匠鋪,很顯然把小說放置在英國維多利亞時期“一頁生活”的寫實傳統(tǒng)之中。相比之下,更新的這個封面呈現(xiàn)鬼氣森森的景色,畫面取自德國浪漫派畫家卡斯普·大衛(wèi)·弗里德里奇的作品《公墓入口》(1825年)。弗里德里奇的充滿迷霧的“死亡景象”(一位藝術(shù)史學(xué)者這樣說)在時空上都遠(yuǎn)離狄更斯的小說,令人聯(lián)想的,是郝薇香小姐那鬼影重重的沙提斯莊園,而不是少年皮普在其中通過研究墓碑來揣測其父母性格的那座簡樸的教堂墓地。(“我父親墓碑上的字母的形狀,給我一個古怪的念頭,覺得他應(yīng)該是一個寬肩膀、結(jié)實、皮膚黝黑、有一頭烏黑卷發(fā)的男人。”)

這部小說的多種包裝,從少年冒險小說,到古老英格蘭的一頁生活,到類似于象征派風(fēng)景,這過程與我自己的生活閱歷糾纏在一起。我最早是在小說開頭皮普的年齡,第一次遇到《遠(yuǎn)大前程》,然后我上大學(xué)研讀這本小說,當(dāng)時正處在皮普前往倫敦時的年齡,他那時繼承了一筆財富,誤以為那是行為乖張的郝薇香小姐饋贈給他的。然后我在三十多歲時講授這本小書,那正是皮普寫下自己人生故事的年齡。又過了三十年,我比卡斯普·大衛(wèi)·弗里德里畫下那幅德累斯頓公墓時年長一旬(事實上是他設(shè)計了那高聳的墓園大門),比狄更斯寫作這部小說時年長兩旬。但每一次當(dāng)我打開這本書,我又回到皮普幼小的時候,他“領(lǐng)略世面最初、最生動的印象似乎得自于一個令人難以忘懷的下午,而且正是向晚時分”, 當(dāng)時馬格維奇令人驚悚的身影從教堂門廊一邊的墳堆里冒了出來。皮普和我都準(zhǔn)備好又一次開始人生的旅途。