出離“沉醉西風”之后:1920年的梁啟超

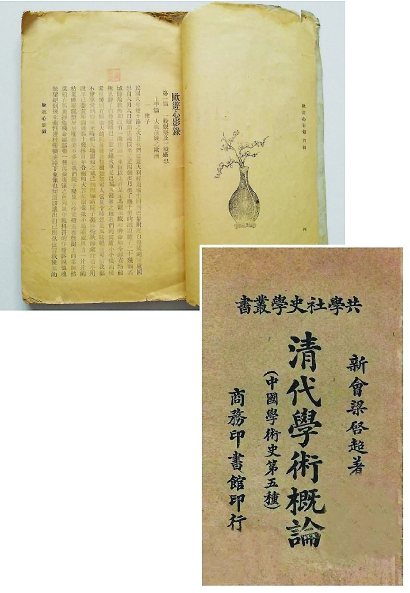

梁啟超《歐游心影錄》與《清代學術概論》書影

一旦哲學成為了流行的主題,哲學家就要考慮自己在什么地方誤入歧途了。

——[英]彼得·溫奇

梁任公一行的歐洲之游,從1918年末啟程,直到1920年3月回到上海。《清代學術概論》的那些創(chuàng)造性洞見,是承接著《歐游心影錄》出離“沉醉西風”之后的宣言:《歐游心影錄》預見一戰(zhàn)之后,世界思潮即將大變。

新冠病毒肆虐期間,宅在家中散漫地讀些閑書,斷斷續(xù)續(xù)地思考近代中國知識轉型問題,自然想到一百年前的梁啟超。此公一生波瀾跌宕,用胡適的話說,代表了“那個曾經(jīng)震蕩中國知識分子至幾十年之久的大運動”(《梁任公先生年譜長編(序言)》)。1920年梁啟超的兩部重要著述《歐游心影錄》和《清代學術概論》,又很可以代表他晚年思想路徑的轉向。借此人物個案,我們可以考察近代以來中國人知識生產的方向上的一大轉折。

但是,坦白些說,在避疫期間重新翻閱《歐游心影錄》,多半始于一點好奇心:他旅歐期間似乎全然沒有注意到1918—1919年的大流感?1918年1月,世界仍處于“一戰(zhàn)”之中,戰(zhàn)爭導致了3800萬人死亡。隨著軍隊的大騰挪,一場大流感(Flu Pandemic)爆發(fā)了。“從歐洲到非洲,從太平洋到大西洋,從印度到挪威,它甚至帶來了比戰(zhàn)爭本身更多的傷亡。全世界有三分之一的人口感染了這種流感病毒。其中10%—20%的感染者死亡。”(《1918年之疫:被流感改變的世界》)按照英國記者凱瑟琳·阿諾德的說法,被稱作“西班牙女郎”的流感病毒在一戰(zhàn)的最后一年殺死了一億人!(當然這個數(shù)字有點駭人聽聞,有的說病死3000萬,比較折衷的數(shù)據(jù)是5000萬)實際上,大流感直至1920年12月才告結束。正是在1918年歲末,梁啟超開啟了他和朋輩們的歐洲之行,按照歐游的同行者丁文江等編的《梁任公先生年譜長編》之記錄,為了這次旅行,他們已經(jīng)醞釀了幾近一年。如此看來,在當時的中國,人們對外部世界的了解真是極為有限,即使像梁啟超這樣橫跨學、政兩界的精英人物,對于橫掃世界的流感也可謂莫知莫覺,否則何至于在歐洲鬧鬼最嚴重的時刻,一門心思籌錢、結伙趕去疫情的中心?

據(jù)說大流感在中國上海、紹興乃至唐山等地也曾鬧得蠻厲害的,不過后來在中國近代歷史敘事中卻近于失蹤。在治權未能一統(tǒng)的中國,即使貴為中央政府財政總長的梁啟超也未及一顧。至于因為中國參戰(zhàn)而在歐洲為協(xié)約國軍隊服務的中國勞工染病、死亡的情況,更是泥牛入海一般。今天中國人可以包機將海外學子接回國內躲避時晦的事情,在一百年前借你幾個腦袋也夢不到。以此揣度,當初梁啟超們是在對今人談虎色變的大流感幾乎無知的情況下,啟程赴歐的。此前,他當了短短四個月的財政總長,不但實施幣制改革、整頓金融的宏愿完全落空,而且日日掙扎于財政困境之中。深知政治上難有作為的梁任公,“自審心思才力,不能兩用,涉足政治,勢必荒著述,吾自覺欲效忠于國家社會,毋寧以全力盡瘁于著述,為能盡吾天職,故毅然終止政治生涯”。又直覺到“今歐戰(zhàn)將終,世界思潮劇變”,故從1918年初,即起意出游考察。梁任公一行的歐洲之游,從1918年末啟程,中間先行到達的歐洲城市是倫敦,以后陸續(xù)抵達巴黎和法國其他舊戰(zhàn)場,又赴比利時、意大利、荷蘭、瑞士、德國諸國,僅僅在六月以后的四個月中,就“坐了幾千里的鐵路,游了二十幾個名城,除倫敦以外,卻沒有一處住過一來復以上。真是走馬看花,疲于奔命。”(《歐游心影錄·楔子》)直到1920年3月回到上海,總共一年多的時間中,梁啟超在歐洲看到了什么呢?

當初發(fā)愿去歐洲時,梁啟超表白說:“我們出游目的,第一件是要想自己求一點學問,而且看看這空前絕后的歷史劇怎樣收場,拓一拓眼界。第二件也因為正在做正義人道的外交場,以為這次和會真是要把全世界不合理的國際關系根本改造,立個永久和平的基礎,想拿私人資格將我們的怨苦向世界輿論申訴申訴,也算盡一二分國民資格。”北洋政府的外交,在巴黎和會上完全失敗,才有火燒趙家樓等一系列大事件發(fā)生。梁啟超等的私人外事活動自然不再引人注目。所以,《歐游心影錄》在后世閱讀史上的意義,就主要起于梁啟超對戰(zhàn)后歐洲的觀感。——與此前中國外交官如郭嵩燾、薛福成等描述的富庶、整潔、治理有方的歐洲大為不同,梁啟超筆下,純粹是一個破敗過氣的歐洲。甫到倫敦,梁就在給女兒令嫻的信中抱怨:“在此鎮(zhèn)日間黃霧四塞,日色如血,一種陰郁閉塞之氣,殊覺不適。所居雖一等旅館,每日恒不飽。糖為稀世之珍,吾儕日進苦荈耳。煤極缺,室中苦寒,戰(zhàn)后尚爾,戰(zhàn)時可想,乃知吾儕在東方,蓋日日暴殄天物也。”最觸目驚心的就是整個歐洲各國生計與財政破產,“說起這次戰(zhàn)爭,真算打得一場傾家蕩產的大官司。輸家不用說是絞盡脂膏,便贏家也自變成枯臘。”梁啟超一行雖然不時受到各國東道主的厚待,但是種種不便與困窘在曾經(jīng)當過北洋政府總長的任公那里(當時北洋政府總長的月俸是1000光洋,以至于梁啟超面對歐洲人的窘?jīng)r,會以往日家居生活的“暴殄天物”而自責),自然被放大許多。后來在《大戰(zhàn)前后之歐洲》的楔子中,梁啟超盡展其文學才華:

到得我來時,那天地肅殺之氣,已是到處彌滿,院子里那些秋海棠、野菊不用說,早已萎黃凋謝,連那十幾株合抱的大苦栗樹,也不過霜威風力,一片片的枯葉,蟬聯(lián)飄墜,層層對疊,差不多把我們院子變成黃沙荒磧。換有些樹上的葉,雖然還賴在那里掙他殘命,卻都帶著一種沉憂凄斷之色,向風中戰(zhàn)抖抖的作響,訴說他魂驚望絕,到后來索性連枝帶梗滾掉下來,像也知道該讓自己所占的位置,教后來的好別謀再造。

所有那些在歐游過程中隨時記錄的情事與觀感,到1920年回國以后結集發(fā)表,中間不乏歐洲當時的民生凋零、尤其是缺煤少食的窘?jīng)r,但居然沒有片言只語涉及橫掃歐美的大流感。否則梁啟超對歐洲之慘狀又將如何描摹啊!

即使沒有大流感的慘劇,梁啟超筆下破敗的歐洲,也足以與其出離“沉醉西風”的心態(tài)構成情景交融的畫面。早在大戰(zhàn)結束前一月,梁啟超就斷言:“今歐戰(zhàn)將終,世界思潮劇變。”歐游途中,梁啟超屢屢記錄西人所說“西洋文明破產”、“等中國文明輸進來救西方人”之類的話。起初聽見這種話,還當是有心奚落中國人,“后來到處聽慣了,才知道他們許多先覺之士,著實抱著無限憂危,總覺得他們那些物質文明,是制造社會險象的種子,倒不如這世外桃源的中國,還有辦法。這就是歐洲多數(shù)人心里的一斑了。”所以書中類似下面的話甚多:

那些老輩,故步自封,說什么西學都是中國所固有,誠然可笑。那沉醉西風的,把中國甚么東西都說得一錢不值,好像我們幾千年來就像土蠻部落,一無所有,豈不更可笑嗎?

我們可愛的青年啊,立正,開步走!大海對岸那邊有好幾萬萬人愁著物質文明破產,哀哀欲絕的喊救命,等著你來超拔他哩。

當時謳歌科學萬能的人,滿望著科學成功黃金世界便指日實現(xiàn)。如今功總算成了,一百年物質的進步,比前三千年所得還加幾倍。我們人類不惟沒有得著幸福,倒反帶來許多災難。像沙漠中失路的旅人,遠遠望見個大黑影,以為可以靠他向導。哪知趕上幾程,影子卻不見了。因此無限凄惶失望。影子是誰?就是這位“科學先生”。歐洲人做了一場科學萬能的大夢,到如今卻叫起科學破產來。這便是最近思潮變遷一場大關鍵。

這些話,曾給予青年梁漱溟極大的靈感,翌年即被用作其著述《東西文化及其哲學》的重要論據(jù)。梁漱溟一出道,就發(fā)愿只為孔子釋迦摩尼說話,并且預言未來的世界文化必定是“東方化”,精神上與“沉醉西風”完全是兩路;越兩載,梁啟超的驚人之語又成為“科玄論戰(zhàn)”中“玄學派”的寶典。挑起戰(zhàn)端的兩造張君勱和丁文江都是追隨梁任公歐游的主要人物。張君勱反對“科學決定人生觀”論,認為那種純物質的機械的人生觀,把人的精神生活都歸結為物質運動的必然法則之下,結果就是取消自由意志的宿命論。這層意思,梁任公在《歐游心影錄》里早就表白得清清楚楚。

今日讀來,《歐游心影錄》似乎并無深意,算不上嚴格的學術著作,但是它的發(fā)表,在20世紀中國思想史上卻堪稱標志性事件。這與一次大戰(zhàn)改變世界歷史從而改變了中國思想界走向是相應的。而梁任公也從昔日的“以夷變夏”的亂黨,轉變?yōu)檎卺绕鸬摹皷|方文化派”的旗幟,再次證明自己屬于馬克斯·舍勒所謂“始終是‘數(shù)量較少的’個人——主要是發(fā)揮領導作用的個人,作為典范而存在的個人以及一些先驅者”(《知識社會學問題》)。由于“精神感染律”的作用,或者有意無意的模仿,他們先是被較多的人追隨,接著會被更多的人所追隨,因而形成一時之風尚。

1920年春,從歐洲回國以后,梁啟超主要的精力確實轉向著述、文化運動和辦大學(當時是接手中國公學,主事清華研究院則是5年后的事情)。按照《年譜》記載,歐游以前,梁就起手撰寫中國通史。不過,1920年內梁最重要的著述則是《墨經(jīng)校釋》和《清代學術概論》兩書。《墨經(jīng)校釋》是近代墨學復興的一部分;符合梁啟超出離“沉醉西風”以后要振興中國文化尤其是學術的總體意向,但是更有思想史價值的是《清代學術概論》。之所以說此書更有思想史價值,第一,自然是梁啟超以親歷者的身份勾畫出了清代學術思想演化的大致輪廓。照朱維錚先生的評價,它與《中國近三百年學術史》兩部著作,“在梁啟超的學術著作中堪稱佳制。近三百年的學術變化,數(shù)以十計的學科概貌,好幾百種的專門論著,在合計不過三十二三萬字的兩本書里,縱橫論列,巨細兼顧,頭緒清楚,體系粗具,的確證明梁啟超的學問見識,都不同于那些明察秋毫而不見輿薪的考據(jù)家。”(《梁啟超論清學史二種(校注引言)》)第二,它并非一部長期醞釀、精心結撰之作,最初只是為同去歐游的蔣方震《歐洲文藝復興史》一書所作之序言,因下筆不能自休,字數(shù)長達七萬,“篇幅幾與原書埒”。當時隨寫隨發(fā)表,最后裒然成書,雖自嘲“天下古今,固無此等序文。脫稿后,只得對于蔣書宣告獨立矣”(《清代學術概論(自序)》),僅僅用時半月,任公放縱筆墨,幾近一揮而就,得意之情溢于言表。我以為,此類以倚馬可待的才情速成為“佳制”的急就章,其價值還不限于其系統(tǒng)性,而在于其中必包含了作者諸多 “心得”或獨到的 “見識”——仿佛忽然得之的洞見。但其端緒也許早就深埋作者心中,不過偶然得幾觸發(fā)而已。恰如任公自述,早在1902年他已經(jīng)寫過:

此二百余年間總可命為中國之“文藝復興時代”,特其興業(yè),漸而非頓耳,然固儼然若一有機體之發(fā)達。至今日而蔥蔥郁郁,有方春之氣焉。吾于我思想界之前途,抱無窮希望也。(《中國學術思想變遷之大勢》)

不過,我在這里強調《清代學術概論》的那些創(chuàng)造性洞見,是承接著《歐游心影錄》出離“沉醉西風”之后的宣言:《歐游心影錄》預見一戰(zhàn)之后,世界思潮即將大變。《清代學術概論》一開始就以思潮運動論清代學術史,他把漢代經(jīng)學、唐代佛學、宋代理學和清代考據(jù)學分別都以“思潮”概括(這種以不同的思潮作為斷代哲學史之綱領的寫法,開了后來馮友蘭先生撰寫七卷本《中國哲學史新編》的先例)。清學的主流思潮是考據(jù)學,考據(jù)學又繼之以今文學。整篇則貫穿了對于思潮、觀念和人物的描述與評價,包括身與今文學之役的梁啟超自己的思想及風格。因而可以將《清代學術概論》這樣一個由于偶然的機緣而做出的作品,視為梁啟超對于自己及其時代思潮的反思,進而去研究觀念史,不單可以助人明了知識線索的聯(lián)結,而且理解中國知識分子的心態(tài)史。就是如知識社會學家卡爾·曼海姆所說,“即使經(jīng)驗主體相信‘頓悟’和‘設計’從他自己一個人身上‘靈感般地’‘突然一閃’地產生,它們仍然是從一個集體的基本設計中產生的,這個基本設計就存在他自己身上,盡管他沒有通過自我反思意識到這一點。但是思想社會學的一項工作就是要將這種集體設計——它仿佛只在個體的背后發(fā)揮著作用而不進入其反思意識——的水平向前推進,并發(fā)掘出在一個時代或一種潮流中出現(xiàn)的離散的個體認識的深層背景。這就是重建。”(《保守主義》)

貫穿近現(xiàn)代中國最基本的“集體設計”或認識的“深層背景”是什么?以我之私見,是頑固地纏繞著國人的“古今中西”問題。迄今為止,任何宣告其最終結束的斷言,都不過是另一場爭論的開始。申明告別“沉醉西風”的梁任公,亦未能獨自脫身逸去。

先說“東與西”。梁啟超此書的寫作緣起,本來是為蔣方震的《歐洲文藝復興時代史》做序言,但他不屑于泛泛而論,欲取中國與西方文藝復興類似的時代互相印證,“可以校彼我之短長而自淬厲也”。通過東西文化比較來認識中國自身,始終是那一代思想家的心結。跨文化的比較,比單純傾心于西學自然進了一步。當初鼓吹變法維新的梁啟超,在《時務報》上主張“廣譯五洲近事,則閱者知全地大局,與其強盛弱亡之故,而不至夜郎自大,坐眢井以議天地矣。”(《論報館有益于國事》,《時務報》第一冊)1896年更撰寫《西學目錄表》,認為“人方日日營伺吾側,仟悉曲折,虛實畢見,而我猶枵然自大,偃然高臥,匪直不能知敵,亦且昧于自知,坐見侵陵,固其宜也”。所以主張“國家欲自強,以多譯西書為本,學子欲自立,以多讀西書為功。”(《西學書目表系例》)在《清代學術概論》中梁啟超回顧近代以來通過翻譯而來的新思想傳播史,認為除了嚴譯名著卓有成效以外,大多是途經(jīng)日本轉譯而來,雖然一度如火如荼,“然皆所謂‘梁啟超’式的輸入”,貪多務得、不成章法。最有意味的卻是,梁啟超一邊出離“沉醉西風”,一邊依然認為中國人西書譯得不夠,責備大批昔日身披“西風”的學人未盡反哺國家之責:

晚清西洋思想之運動,最大不幸者一事焉,蓋西洋留學生殆全體未嘗參加此運動。運動之原動力及其中堅,乃在不通西洋語言文字之人。坐此為能力所限,而稗販、破碎、籠統(tǒng)、膚淺、錯誤諸弊,皆不能免。故運動垂二十年,卒不能得一健實之基礎,旋起旋落,為社會所輕。就此點論,則疇昔之西洋留學生,深有負于國家也。

對于一百年來對西方著述的翻譯介紹及其后果,國人的意見并不一致,以嚴苛的眼光視之,以為它與中國學術喪失主體性有牽連,譬如應該對固有學術在語文學上變成“漢話胡說”負一點責任。研究中國近代術語起源的歷史學家則持論寬厚,承認“由于中日兩國在近代創(chuàng)制新詞,是為著對譯西洋術語,故近代新語是同屬漢字文化圈的中日兩國面對西方‘話語霸權’,積極回應、彼此推引、雙向傳播的產物。更確切地說,近代新語是漢字文化在中、西、日三邊互動進程中的創(chuàng)造性結晶。”(馮天瑜《新語探源》)回看當日之梁啟超,他固然對中國文化有著堅固的自信,尤其相信中國不會滅亡,不惟不亡,而且對于世界的未來負有極大的責任。故還是需要“拿西洋的文明來擴充我的文明,又拿我的文明去擴充西洋的文明,叫它化合起來成一種新的文明。”在世界文明與永久和平的烏托邦鼓舞下,梁啟超自然期望有認真、全面而系統(tǒng)的翻譯介紹西學的工作。直至1920年,他依然說:

啟超平素主張,謂須將世界學說為無限制的盡量輸入,斯固然矣。然必所輸入者確為該思想之本來面目,又必具其條理本末,始能供國人切實研究之資,此其事非多數(shù)人專門分擔不能。啟超務廣而荒,每一學稍涉其樊,便加論列,故其所述著,多模糊影響籠統(tǒng)之談,甚者純然錯誤,及其自發(fā)現(xiàn)而自矯正,則已前后矛盾矣。平心論之,以二十年前思想界之閉塞萎靡,非用此種鹵莽疏闊手段,不能烈山澤以辟新局。就此點論,梁啟超可謂新思想界之陳涉。雖然,國人所責望于啟超不止于此。以其本人之魄力,及其三十年歷史上所積之資格,實應為我新思想界力圖締造一開國規(guī)模。若此人而長此以自終,則在中國文化史上,不能不謂為一大損失也。

以“新思想界之陳涉”自名,說明對于昔日所為——其價值主要在“破”——梁啟超并無悔意。不過,時至1920年,他轉而發(fā)愿“為我新思想界力圖締造一開國規(guī)模”——要從事思想文化的建設性工作了。

再說“古”與“今”。在《清代學術概論》中凸顯的主題是其變奏:“解放”與“復古”。“復古”毋需多言,“人的解放”或者“思想解放”則是近現(xiàn)代的主題。梁啟超此書前,有《歐游中之一般觀察及一般感想》。上篇談戰(zhàn)后之歐洲,主體是描述歐洲破敗相狀;下篇是“中國人之自覺”。其中第六節(jié)專論“思想解放”:

無論什么人向我說甚么道理,我總要窮原竟委想過一番,求出個真知灼見。當運用思想時,決不許有絲毫先入為主的意見束縛自己。空洞洞如明鏡照物,經(jīng)此以想,覺得對我便信,覺得不對我便反抗。“曾經(jīng)圣人手,議論安敢到。”這是韓昌黎極無聊的一句話。

挑明了,此處的“思想解放”,就是中文版的康德啟蒙說。在《清代學術概論》中,梁啟超朝前追溯,把明清之際的顧炎武等視為清學“啟蒙期”的代表。進而又把啟蒙歷史化:

綜觀二百余年之學史,其影響及于全思想界,一言蔽之,曰“以復古為解放”。第一步,復宋之古,對于王學而得解放。第二步,復漢唐之古,對于程朱而得解放。第三步,復西漢之古,對于許鄭而得解放。第四步,復先秦之古,對于一切傳注而得解放。夫既已復先秦之古,則非對于孔孟而得解放焉不止矣。

仔細看過來,整個清代學術的調性被確定在“以復古為解放”,意味著梁啟超不僅把清學的主脈視為向“軸心期”的回歸,以迂回為進步,先憑圣學之名以自保,再行挑戰(zhàn)陳說權威之實,而且最終似乎導向為新文化運動的合理性作辯護了。

說梁啟超為新文化運動辯護,不等于說他贊成吳虞、陳獨秀輩的激烈言論;但是以“思想解放”為旗幟,卻與新文化運動同調。平心而論,事關“除心奴”,20世紀初的梁啟超早就發(fā)出了激烈之先聲。在《新民說》中已經(jīng)說過:“若有欲求真自由者乎,其必自除心中之奴隸始”。“第一,勿為中國舊學之奴隸,第二,勿為西人新學之奴隸。我有耳目,我物我格;我有心思,我理我窮。”故在《清代學術概論》中,梁驕傲地回顧,當初其師康有為大倡設孔教會,“啟超不謂然,屢起而駁之”。康有為退出歷史舞臺中心已久,查《年譜》記載,梁啟超此時偶與之交往,仍以師禮待之。但在回顧那段公案時,梁啟超并不含糊,大段引用當初《論保教之說束縛國民思想》中駁斥康有為的文字:

今之言保教者,取近世新學新理而緣附之,曰:某某孔子所已知也,某某孔子所曾言也。……然則非以此新學新理厘然有當于吾心而從之也,不過以其暗合于我孔子而從之耳。是所愛者,仍在孔子,非在真理也。萬一遍索諸四書六經(jīng)而終無可比附者,則將明知為真理而亦不敢從矣。萬一吾所比附者,有人剔之,曰孔子不如是,斯亦不敢不棄之矣。若是乎真理之終不能餉遺我國民也。故吾所惡乎舞文賤儒,動以西學緣附中學者,以其名為開新,實則保守,煽思想界之奴性而滋益之也。

這段出現(xiàn)在《清代學術概論》中的文字,先后分別見諸《飲冰室文集之九》和《飲冰室專集之三十四》。朱維錚先生在編校《梁啟超論清學史二種》時,已經(jīng)指出《清代學術概論》所引之文字實有所刪節(jié)。其初衷未改:贊成自由創(chuàng)造可以導致中國思想學術繁榮的主張并無變化。梁啟超當然對孔子抱有敬意,當初也說過“孔子之所以為孔子,正以其思想之自由也”那樣的頌辭(在《清代學術概論》中此句被刪)。但他堅決拒絕走保教一類遏制國民思想創(chuàng)造力的老路,因而繼續(xù)對舊式士人的思維方式大加撻伐:“中國思想之痼疾,確在‘好依傍’和‘名實混淆’。”兩千年的經(jīng)學都披著孔子的華袞,凡有所創(chuàng)造必附麗于“經(jīng)”之引用與注解而后可。“此病根不除,則思想終無獨立自由之望,啟超蓋于此三致意焉。”

梁啟超的一大可愛之處是有自知之明且異常坦白,他說自己“保守性與進取性常交戰(zhàn)于胸中,隨感情而發(fā),所執(zhí)往往前后相矛盾,嘗自言曰‘不惜以今日之我,難昔日之我’。”貪多務得,前后矛盾,不注重理論的自洽性,決定了梁啟超難以進入近代體系性哲學家之林。但是,作為一個發(fā)揮過領導作用的先驅者,在其多變之中自有不變的精神在:他已經(jīng)超越經(jīng)學時代的局限,堅持中國學術應該揚棄自縛于注經(jīng)之方式,學者宜努力保持其獨立和個性,并且繼續(xù)以開放的態(tài)度看待世界,才能使得傳統(tǒng)的思想文化獲得創(chuàng)造性發(fā)展。這使我們想起章學誠的一段話:“學問文章,聰明才辯,不足以持世,所以持世者,存乎識也。所貴乎識者,非特能持風尚之偏而已,知其所偏之中亦有不得而廢者焉。”(《說林》)用它來品評出離“沉醉西風”之后的梁啟超,雖不中亦不遠矣。

(作者為華東師范大學哲學系教授)