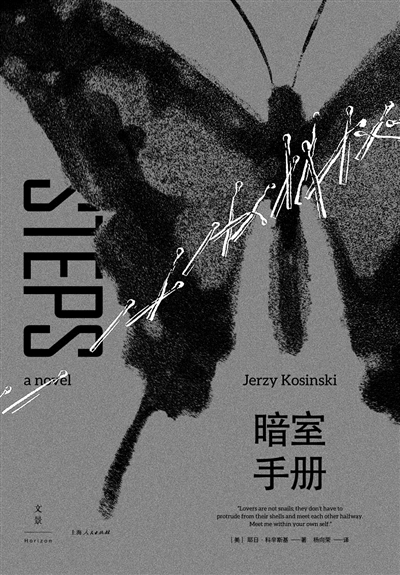

《暗室手冊(cè)》:徘徊兩端的自我虛構(gòu)

法國(guó)當(dāng)代猶太裔作家馬克·魏茲曼在《自我的假設(shè)》一文中把“自我虛構(gòu)”(autofiction)這個(gè)詞的發(fā)明權(quán)交給了耶日·科辛斯基:

“‘自我虛構(gòu)’這個(gè)概念誕生于1965年耶日·科辛斯基的筆下,當(dāng)時(shí)他發(fā)表了第一本書(shū)《被涂污的鳥(niǎo)》,講述了‘二戰(zhàn)’浩劫時(shí)期一個(gè)猶太兒童遭遇的挫折。”

在文學(xué)史敘述中,這個(gè)詞的明確提法實(shí)際是1977年杜布羅夫斯基在作品《兒子》封底提出的:

“自傳?非也。自傳是名人的特權(quán),他們?cè)谌说酵砟陼r(shí)用優(yōu)美的文筆為自己立傳。本書(shū)是在完全真實(shí)的事件和事實(shí)基礎(chǔ)上進(jìn)行的虛構(gòu),可以說(shuō)是‘自我虛構(gòu)’,是把敘述歷險(xiǎn)的文字托付給文字的歷險(xiǎn),毫不循規(guī)蹈矩,有別于傳統(tǒng)小說(shuō)和新小說(shuō)的遣詞造句。”

往后四十余年,敘述者生活和作者自傳高度重合的“自我虛構(gòu)”似乎成了法國(guó)文學(xué)的某種主流,而魏茲曼這么說(shuō)是想強(qiáng)調(diào)科辛斯基某種程度是“自我虛構(gòu)”的先聲。

相比最早的《被涂污的鳥(niǎo)》,三年后出版的《暗室手冊(cè)》是本在結(jié)構(gòu)上更難進(jìn)入,但在內(nèi)容上更易消受的作品。科辛斯基通過(guò)斷片的方式,講述了第一人稱的敘述者在一個(gè)由官僚主宰的社會(huì)觀察到的生活,每個(gè)斷片大多只有兩三頁(yè)。如今的斷片寫作,斷片之間的聯(lián)系非常松散,實(shí)則又通往一個(gè)共同的先在的想法。而本書(shū)的斷片,看似互不關(guān)聯(lián),反而又有一條隱伏的脈絡(luò)草灰蛇線,就像法國(guó)作家儒貝爾(Joseph Joubert,1754—1824)在《隨想錄》里說(shuō)的:“不是綁在一起的思想,而是斷了線的珍珠。”

而這條隱伏的脈絡(luò),就是匿名敘述者自己的生活,間接的和打散的,它是一個(gè)形象,但不必然塑造為立體的人物,既不那么自我沉溺,又不斷地檢測(cè)到相較于“正常”的“病態(tài)”,有著描述他人時(shí)的說(shuō)服力和真誠(chéng)感,畢竟,不在人群邊緣的絕對(duì)孤獨(dú)往往是更難忍受的孤獨(dú)。

比如我們能隨機(jī)讀到一個(gè)男人在公園和一個(gè)女人散步,而她被一群流氓強(qiáng)暴,接下來(lái)的日子,當(dāng)他關(guān)于她的印象變得臟污,這個(gè)男人嘗試追求比和之前和她在一起時(shí)更暴力的性關(guān)系。

再比如一幫士兵圍著一張圓桌玩著牽引敏感部位的殘酷游戲;目標(biāo)是看誰(shuí)能堅(jiān)持坐守不動(dòng):“……賭的內(nèi)容是要看這位被折磨得痛苦不堪的倒霉蛋的牽繩過(guò)了多少刻度后他才會(huì)尖叫出來(lái)。”

那個(gè)握著所有繩頭任意操弄他人在性游戲中痛苦的“亞瑟王”則是有關(guān)社會(huì)結(jié)構(gòu)的隱喻,他手里的提線木偶則是一些可有可無(wú)的包皮或闌尾,也許從社會(huì)有機(jī)體中切掉,木偶就會(huì)更痛。

要記住這些情節(jié)并不容易,但似乎又不是敘述者的目的,它們只是給出了一種氤氳的情境或幻夢(mèng)的氛圍。作品的內(nèi)容是多有挑釁意味的,有關(guān)性愛(ài),有關(guān)戰(zhàn)爭(zhēng),譬如那種厭戰(zhàn)的情緒,尤其是做了逃兵的一天,則會(huì)讓我們想到賽利納在《茫茫黑夜漫游》里的描述。

1995年,BBC拍攝了一部關(guān)于作者的電視紀(jì)錄片《性,謊言和耶日·科辛斯基》,采訪了他的第二任妻子、他的朋友和作家同行,還有當(dāng)他還是個(gè)孩子、逃離納粹迫害期間認(rèn)識(shí)他的波蘭農(nóng)民,試圖去了解科辛斯基“自我虛構(gòu)”的“真相”,他保持早年生活朦朧神秘的需要,以及理解上世紀(jì)七八十年代他對(duì)曼哈頓某些俱樂(lè)部的執(zhí)迷。

在《暗室手冊(cè)》中,敘述者帶的便攜暗室,像一盒盒錄像帶一樣把一些生活場(chǎng)景當(dāng)下直播或紀(jì)錄了下來(lái),而他要紀(jì)錄的明講是“老弱病殘”的一批肖像作品,暗藏地就是性和謊言,而此二者的確也是《暗室手冊(cè)》這本書(shū)的兩大主題。

現(xiàn)代唐璜“我心狂野”的冒險(xiǎn),多少不可告人的性幻想在文本中都有被書(shū)寫,尤其在1968年美國(guó)性解放和平權(quán)運(yùn)動(dòng)如火如荼的時(shí)期,比較接近當(dāng)時(shí)的語(yǔ)境;也可能作為一個(gè)歐洲知識(shí)分子移民,歐洲不久前發(fā)生的道德風(fēng)俗的喧嘩與騷動(dòng)難以排遣,野蠻的暴力總是藏在文明虛幻的外表下面,所以科辛斯基要去撕碎它,那些粗糲的甚至暴力的戲碼,其實(shí)和一個(gè)壓抑和控制的社會(huì)系統(tǒng)是同構(gòu)的。

雖然不能確證許多故事發(fā)生的場(chǎng)景,但很大一部分是戰(zhàn)后東歐的某個(gè)國(guó)家(科辛斯基24歲從波蘭去的美國(guó)),而在當(dāng)時(shí)的一個(gè)體制下,人會(huì)選擇撒謊大多已經(jīng)從自我保護(hù)變成了一種習(xí)慣,正如作者描述或營(yíng)造的恐怖氣氛,人們生活在恐懼中;另外的部分則是這個(gè)不知道從哪兒來(lái)的男人試著逃離他的國(guó)家,來(lái)到美國(guó),衣衫襤褸、窮困潦倒,甚至成為慣偷,最后發(fā)現(xiàn)的還是一片腐爛,這個(gè)冷戰(zhàn)另一端的“自由世界”也是一個(gè)要被戳穿的謊言。這個(gè)離散到美國(guó)的猶太人,徘徊兩端,內(nèi)心依然沒(méi)有一個(gè)定位。

盡管索德伯格的《性,謊言和錄像帶》在今天也失去了一點(diǎn)驚世駭俗的力量,但就像科辛斯基的作品一樣——一些描寫雖然也有反抗的用意,但失之狂縱。其中的女性被描述為欲望的客體,即使放在當(dāng)時(shí)的語(yǔ)境,還是少了一些節(jié)制。作品篇幅不長(zhǎng),但老實(shí)說(shuō),文筆略顯臃腫和浮夸,它的完成度可能相比戈達(dá)爾改編的莫拉維亞《蔑視》欠缺了一點(diǎn)——對(duì)于了解那個(gè)時(shí)代一部分美國(guó)人的生活,還是非常值得閱讀或觀看。科辛斯基雖然不是“自我虛構(gòu)”的發(fā)明者,但他敏銳地直覺(jué)到了什么,個(gè)體創(chuàng)傷經(jīng)驗(yàn)和猶太屠殺記憶為戰(zhàn)后文學(xué)書(shū)寫“非野蠻”的“合法性”提供了另一種可能。