李玥陽:重訪“小靈通”的時代

編者按

當代中國的科幻文學起始于五六十年代的科學文藝,一九五四年發(fā)表在《中國少年報》上的鄭文光的《從地球到火星》是新中國第一部科幻小說。五十年代還陸續(xù)出現(xiàn)了動腦筋爺爺、小虎子和小靈通等形象,這一時期的科學文藝不同于今天的科幻,它們是革命浪漫主義的,不關心不可能實現(xiàn)的幻想,而是致力于在未來能夠?qū)崿F(xiàn)的世界。當年的“科幻”并不是幻想,而是現(xiàn)實。

伴隨科幻研究的興起,新中國的“十七年”科學文藝常常被納入科幻研究進行討論,結論常常是否定性的,例如認為科學文藝將政治和思想性作為評價標準,科幻因此退化為一種兒童科普讀物。表面上看,這種論述恰切地描述出十七年科學文藝的功能,但這種論述也包含著未解的問題,即十七年科學文藝與此后的科幻文學本身便具有截然不同的內(nèi)在訴求,倘若將科學文藝從歷史中抽離出來,放在科幻的脈絡中,只能得出負面的結論。

十七年科學文藝關注的并不是“幻想”,而是“現(xiàn)實”,“幻想”常常是被拒絕的概念。日丹諾夫曾在蘇聯(lián)第一次作家代表大會上提出,舊式浪漫主義“描寫不存在的生活和不存在的人物,而把讀者從生活的矛盾和壓迫引到那不可能實現(xiàn)的世界、烏托邦世界里去”。而革命的浪漫主義“并不是烏托邦,因為我們的明天已經(jīng)在今天被有計劃的自覺的工作準備好了”。日丹諾夫表述得很明白,舊式浪漫主義總是寫不可能實現(xiàn)的世界,而革命浪漫主義則致力于在明天能夠?qū)崿F(xiàn)的幻想。革命浪漫主義強調(diào)的既不是科幻意義上的幻想也不是烏托邦,它是對現(xiàn)實的重新認識,近似于高爾基所說的“喚起面對現(xiàn)實的革命主義態(tài)度,喚起一種能夠改變世界的態(tài)度”。這一思路與科幻相關,卻又十分不同。十七年的科學文藝內(nèi)在于彼時特有的情感結構,這種情感結構顯現(xiàn)在那句不斷重復的語句中:這不是幻想,這是現(xiàn)實。看似悖謬的措辭背后,是打破幻想和現(xiàn)實二元對立的沖動,或者說,是以全新的方式認識和改變現(xiàn)實的沖動,這與當下科幻文學的訴求完全不同。倘若否定和忽視這種不同,將會錯過進入十七年科學文藝的有效方式。

新中國兒童文學作家高士其,在一九四九年之前主要從事科學普及工作,他以通俗易懂的語言在通俗雜志、婦女雜志上發(fā)表科普文章,被稱為“通俗化的科學書”。盡管也曾在陶行知的引領下創(chuàng)作兒童科普文章,但這并不是他工作的全部。而在新中國成立后,高士其變成了兒童文學作家,高士其的代表作《菌兒自傳》與新中國成立前通俗雜志上發(fā)表的科學小品如出一轍,卻被冠以“兒童科學文藝中的杰作”。科學文藝與兒童文學的聯(lián)姻并非偶然,這種想象方式與“對現(xiàn)實的革命主義態(tài)度”一脈相承。一方面,兒童是一種現(xiàn)代身份。新中國成立初期人們突然發(fā)現(xiàn),中國傳統(tǒng)文化中沒有兒童的位置,也不需要關注兒童,兒童只需要聽老人的話就可以了。結果是,新中國成立初沒有像蘇聯(lián)那樣專門的兒童讀物,兒童只能去讀那些沒有經(jīng)過現(xiàn)代化的神怪武俠故事。人們發(fā)現(xiàn),兒童成了中國現(xiàn)代主體建構中的缺失,在社會主義中國已經(jīng)試圖超越現(xiàn)代中國的時刻,兒童卻尚未被現(xiàn)代化。因此,對兒童的現(xiàn)代化成為當務之急。

高士其(1905—1988)

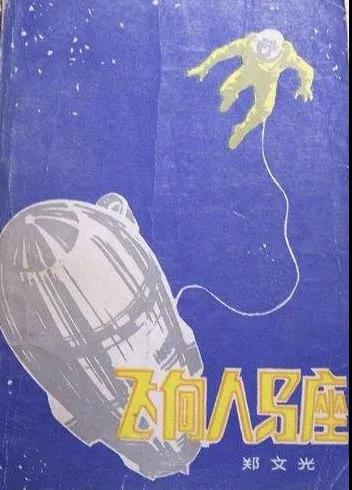

一九五五年,中央出臺政策大力發(fā)展兒童文學,科學成為主要手段,科學文藝也延續(xù)了曾經(jīng)針對兒童的創(chuàng)作。而另一方面,蘇聯(lián)將兒童命名為共產(chǎn)主義接班人,這意味著兒童不僅是現(xiàn)代的,也是未來的。當下為兒童的科學幻想,將會在未來的某個時刻變?yōu)楝F(xiàn)實。彼時的科學文藝作品無不攜帶著這種未來感。鄭文光一九五四年在《中國少年報》上登載的小說《從地球到火星》被稱為新中國第一部科幻小說,其主要情節(jié)與一九七八年的《飛向人馬座》十分相似,都是三個孩子獨自離開地球的故事,但作品的潛文本卻截然不同。如果說失去控制、危機四伏的《飛向人馬座》呈現(xiàn)出現(xiàn)代性內(nèi)部的危機,那么《從地球到火星》更像是一個發(fā)生在未來的故事,早已超越了現(xiàn)代性的恐懼。小說中,孩子們每天央求爸爸帶他們?nèi)セ鹦牵€跑到“宇宙旅行協(xié)會”去找王伯伯,要求去火星。王伯伯還挺當真地阻止他們:“要出了事怎么辦?”沒想到三個孩子還是偷偷早起,開跑了火箭船,爸爸得知這個消息后,馬上就開著二號火箭船去找他們了。兩只火箭船在天上聯(lián)系密切,并且安全返回了地球。這個敘事聽起來很“天真”,這種天真感很大程度來自人對機器的絕對掌控,這是一種“很未來”的感受,在這個未來世界,人們已經(jīng)克服了《飛向人馬座》對機器失控的恐懼。馬克思闡述了人在勞動和改造自然過程中的能動性,在共產(chǎn)主義的未來世界,人的能動性將得到充分發(fā)揮,就像三個孩子,像旅行一樣抵達了火星,完全不用擔心燃料不足或失去聯(lián)系。小說向兒童展望了未來的事實,并在結尾處暗示:“愿你們當中真的有人,能夠成為將來第一批到火星去的人。”即是說,不要把這當成一種幻想,它會在未來,在兒童成為接班人的時刻實現(xiàn)。

《飛向人馬座》,鄭文光著

《從地球到火星》顯示出五十年代科學文藝特有的情感結構。它似乎的確與烏托邦有很大差異,它不僅描述未來的藍圖,而且力圖證明藍圖可以實現(xiàn)。這顯然是一個艱巨的任務,十七年科學文藝都在為完成這一艱巨任務而努力。二十世紀五十年代中后期,新中國的科學文藝逐漸形成相對固定的敘事模式。它時常包含一個無事不知的老爺爺,一個什么都不知道的小傻瓜或一個記者。在主流的科幻研究中,這種敘事模式常被作為科幻不發(fā)達、想象力受到抑制的標識。但將這種模式放回到彼時的問題意識中,會看到不同的敘事人在敘事功能上的差異,最重要的,看到新中國在艱巨課題之下突破困境的努力。

鄭文光(1929—2003)

首先是“老爺爺”。老爺爺擁有很多命名。在較早時期,老爺爺?shù)纳矸莺苤卑祝髦坨R,卷花白發(fā),是一個明確的專家和知識分子形象。五十年代末期以前,《中國少年報》“知識老人信箱”有“動腦筋博士”專欄。一九五九年初,《新少年報》有“老博士信箱”。這些專欄以明確的科技知識分子身份示人,深入淺出地解釋科學道理。《新少年報》的“老博士”還做了自我介紹:“為什么叫我‘老博士’呢?因為我是個老公公,常常幫助小朋友解答科學問題,大家說我什么都懂,就叫我‘博士’了。”一九五九年三月,“老博士”改名為“動腦筋爺爺”。到了一九六〇年,《中國少年報》和《新少年報》合刊,統(tǒng)一為動腦筋爺爺,動腦筋爺爺成了此后《中國少年報》的經(jīng)典形象。動腦筋爺爺命名的變化很有癥候性。如果說“老博士”深入淺出地給學生講科學道理,從事通常所說的科普工作,這種專家講授科學知識的方式帶有現(xiàn)代社會的特點,那么“動腦筋爺爺”則以長輩的身份取代了專家的現(xiàn)代性特征。這對于五十年代末期的中國十分重要,彼時正在進行的技術革命倡導的并不是專家革命,而是“群眾運動”,《人民日報》提到:“在社會主義制度下,技術革命是一個真正的人民群眾革命。”動腦筋爺爺取代老博士,以爺爺包含的多重可能性替代了對專家的限定,也是對這種潮流的回應。

但事實上,倘若僅有動腦筋爺爺一個敘事人,那么即便包含了超越性,也只是完成現(xiàn)代社會科學普及的工作。五十年代末期出現(xiàn)的另外兩個經(jīng)典形象,更為復雜和有趣,這便是小虎子和小靈通。小虎子是一九五八年“大躍進”時期《新少年報》創(chuàng)造的形象,這是一個農(nóng)民形象,身著短衫,褲子的一條腿挽了起來。小虎子將自己設想為勞動者中的一員:“我叫小虎子,今天起和大家做伙伴。你們瞧著,我哪點做得對,就向我學,做錯了,就多批評。”他愛動腦筋,總是想辦法解決問題。在《一條草簾》中,冬天十分寒冷,生產(chǎn)隊發(fā)了茅草,大家都用茅草做成床墊,小虎子卻想出好主意,將茅草做成了門簾,擋住了冬天的風。《一舉兩得》中,小虎子拔草時發(fā)現(xiàn)了田鼠洞,他守住田鼠洞,一舉兩得,又能拔草,又能積糧。在此,小虎子的聰明才智并不基于高科技,而是利用有限資源進行改造。這一點與一九五八年的技術革命一脈相承:它強調(diào)群眾點點滴滴的技術革新,利用現(xiàn)有材料,創(chuàng)造新工具。小虎子這一正面形象預示著不同于專家的另一種方案:群眾經(jīng)過點滴的技術革新,逐漸走向半機械化和機械化,最終走向共產(chǎn)主義的技術革命。

小虎子

一個有趣的現(xiàn)象是上述兩種形象的內(nèi)在矛盾。動腦筋爺爺?shù)膶<铱破蘸托』⒆拥娜罕姶蟾慵夹g革新并不一致,且在現(xiàn)代社會中,前者還可能對后者抱有深刻的不認同。二者之間的矛盾很清晰地體現(xiàn)在另一個經(jīng)典形象中,這便是小靈通。和小虎子相仿,小靈通也出現(xiàn)在“大躍進”時期。小靈通的身份十分復雜,他首先是一個小記者。這位小記者穿著筆挺,頭發(fā)一絲不亂,他總是帶著望遠鏡和照相機,還有很多現(xiàn)代化設備。就像小靈通無所不知的名字一樣,他既是信息的收集者,也是信息的轉述者。讀者和小靈通構成了聆聽者和講述者的關系。這將引發(fā)出一個有趣的問題:小靈通是一個普通兒童,是共產(chǎn)主義接班人,但另一方面,小靈通顯然不同于小虎子,他被建構為小記者——一個知識分子形象,不僅如此,這個形象還和他配備的各種現(xiàn)代化設備一道,構成了現(xiàn)代專家的隱喻。作為“共產(chǎn)主義接班人”與“專家”的結合,小靈通隱喻著“大躍進”時期科學革命與社會革命的結合:科學革命并不是單純的科學革命,它要和社會革命結合在一起。社會革命是先進行的,社會革命進行到一定程度才會轉向技術革命。這種結合在很多作品中都有顯現(xiàn)。

小靈通講述的內(nèi)容與科學有很大關系,但與動腦筋爺爺不同。動腦筋爺爺用通俗的語言解釋科學現(xiàn)象。小靈通則是現(xiàn)實中奇跡的見證者,他專門到各個地方去考察科學技術的新成果,并和小朋友們講述。這些成果常常是普通工人創(chuàng)造的,并非高科技,而是通過一遍遍的試驗,用既有工具創(chuàng)造的。《雪山上種莊稼》講在雪山上反復試種青稞,雪山終于有了植物。《吃百草的工廠》則講工人們反復試驗,找到了用瓜藤、豆蔓等造紙的方法,改變了從前只能用麥稈和稻草造紙的狀況。在這里,小靈通講述的是實在改變?nèi)藗兩畹募夹g革新,但革新的主體是“工人們”,相比專家的技術革新,以勞動者為主體的技術革新和技術革命,可能比科技成果本身更有顛覆性。這種前所未有的奇跡引發(fā)了震驚感,震驚感的突出表現(xiàn),就是這種問答式、參觀式的笨拙結構的在場。小靈通的講述常常笨拙而吃力,報道總是以最呆板的問答方式進行,小靈通追著工人提問,并將問答過程生硬地記錄下來。而此時作為受眾的“兒童”則更像是能領會小靈通講述困境的完美讀者。

《新少年報》

在《用石頭織布的工廠——小靈通參觀耀華玻璃廠》中,工廠用玻璃纖維做花布。報道十分著力地強調(diào)小靈通的“看”“聽”,且不斷強調(diào)奇跡的敘事主體——工人。報道中充斥著“我好奇地去參觀”“我往里一看”“我仔細一看”,以及“叔叔告訴我”“叔叔說”“叔叔還說”等。這些過于頻繁的強調(diào)與重復,顯示出敘事的局促感,仿佛生怕敘述方式的變化會影響內(nèi)容的直白表達。敘事的笨拙和局促掩飾著某種焦慮,一種對詞不達意和表述不清的焦慮。在表述的過程中,小靈通的記者身份暗示出一種客觀的、真實的可信性。同時,小靈通還常常要提供具體的地名,比如上海黃浦江邊、通城造紙廠,以確認事件的真實性。小靈通也要在和工人的問答過程中,從好奇、不解、驚訝,轉向理解和贊嘆,也就是說,小靈通構成了一個必要的過渡,將一個顛覆性的奇跡,轉化為可以理解和解釋的東西。在這個意義上,小靈通并不只是科普,而是轉化震驚感的有效方式。有趣的是,震驚感的轉化并不是通過工人來完成的,反倒還是要借助記者/知識分子/專家的形象。人們需要通過專家來認識工人創(chuàng)造的奇跡,讓專家相信這是現(xiàn)實,人們才會按照現(xiàn)實來理解它。這種專家/工人的內(nèi)在矛盾構成了十七年科學文藝的悖謬之處,在此背后,似乎可以看出某種認知的“邊界”,某種力量正試圖突破邊界,而另一種力量則試圖對邊界進行縫合。

《小靈通漫游未來》,葉永烈著

與此相比,一九七八年的《小靈通漫游未來》的確像是新時期的作品。未來市完全變成了幻想。小靈通已經(jīng)無須糾結于現(xiàn)實,而是僅僅把幻想作為幻想。當人們無須顛覆對現(xiàn)實的認知,幻想也就變得越來越嫻熟、順滑。但同時,新的想象放棄了顛覆性,可以盡情幻想,而完全無害。

(文中圖片未注明來源者均由作者提供,本文原載于《讀書》2020年5期)