徐訏與《天地人》的故事

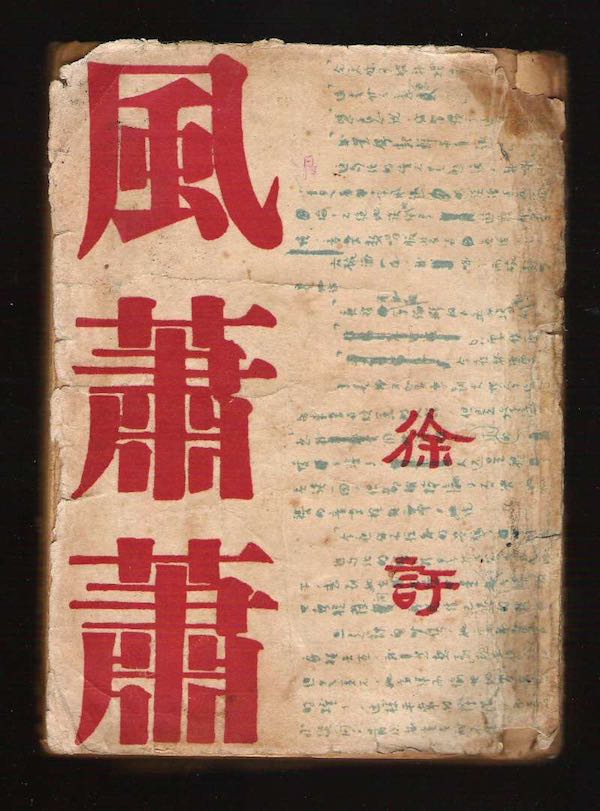

徐訏(1908-1980),很有名的作家,他的長篇小說《風(fēng)蕭蕭》很有名。1934年4月林語堂主編的小品文半月刊《人間世》創(chuàng)刊,請(qǐng)來了徐訏和陶亢德當(dāng)編輯。這段履歷,對(duì)徐訏來說,也許微不足道,可是對(duì)我這個(gè)“林語堂迷”而言,從此出發(fā),愛屋及烏地全力搜求徐訏的“出版物”,尤其是徐訏自己主辦的小品文風(fēng)格刊物。搜集難度最大的要算《天地人》和《七藝》雜志,兩者相差四十年呀,《天地人》1936年3月在上海問世,《七藝》1976年11月在香港創(chuàng)辦。想一想,都會(huì)覺得生命的短促和悠長。二十八歲的徐訏能夠預(yù)見到自己六十八歲之時(shí),還能夠創(chuàng)辦一份新的刊物么?

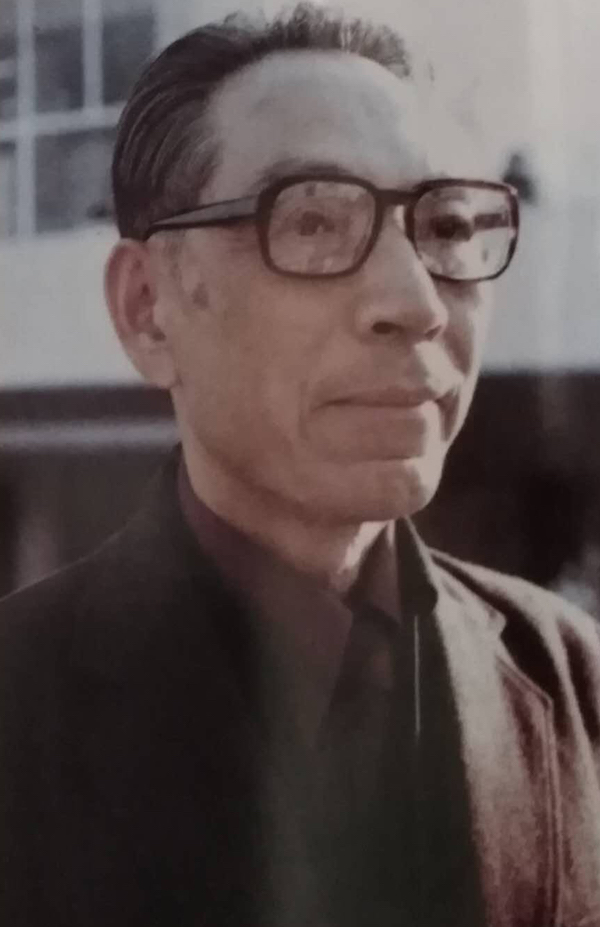

徐訏

《七藝》

徐訏在《人間世》做事,卻因?yàn)榱终Z堂與魯迅的一點(diǎn)兒不愉快而殃及池魚。魯迅1934年8月13日致曹聚仁信里稱:“看近來的《論語》之類,語堂在牛角尖里,雖憤憤不平,卻更鉆得滋滋有味,以我的微力,是拉他出不來的。至于陶徐,那是林門的顏曾,不及夫子遠(yuǎn)甚遠(yuǎn)甚,但也更無法可想了。”“陶徐”即陶亢德徐訏。魯迅看不上徐訏,由于是私信所言,徐訏當(dāng)時(shí)是看不到的,就算后來看到了,亦不至于生多大的氣,魯迅的話并不重么。倒是后來的研究專家生生往一塊胡拽瞎連:“魯迅這封信,收信人曹先生曾公開發(fā)表,徐訏當(dāng)然不會(huì)不知道。徐訏上世紀(jì)50至80年代與曹聚仁同在香港,接觸甚多。魯迅對(duì)林語堂先生的不滿以及對(duì)他和陶亢德的‘遷怒’,他應(yīng)該是一清二楚的,然而在事實(shí)和真理面前,他卻不計(jì)魯迅對(duì)他的‘遷怒’,為魯迅仗義執(zhí)言,這實(shí)在也是難能可貴的。”(袁良駿《徐訏緣何為魯迅鳴不平?》,2006年8月)

徐訏作為編輯,約稿乃份內(nèi)之事,尤其是向名家邀稿。魯迅日記中記有徐訏的來信多起,顯系為《人間世》約稿。魯迅不給《人間世》稿,不單是對(duì)林語堂對(duì)小品文有看法,《人間世》創(chuàng)刊號(hào), “卷首玉照”大張其鼓地是魯迅的二弟,開篇又是二弟的《五秩自壽詩》及一堆林語堂們的和詩,魯迅能舒心么?魯迅對(duì)《人間世》的厭惡之心,全然表露在給陶亢德的回信里了(1934年5月25日)。此信極盡挖苦嘲諷之能事,究其原因,應(yīng)該與一個(gè)半月前的《人間世》創(chuàng)刊號(hào)有著跑不掉的關(guān)系——現(xiàn)在是寫徐訏和《天地人》,《人間世》的好玩事以后再寫。

徐訏與林語堂

等到徐訏自己做《天地人》主編之時(shí),仍然沒忘了向魯迅約稿。魯迅1936年4月11日日記“上午得徐訏信”,沒有復(fù)信。值得一提的是,1935年12月3日魯迅日記“得徐訏信”,隔了一天,12月5日魯迅日記“復(fù)徐訏信”。魯迅的復(fù)信出現(xiàn)在1939年8月20日上海《人世間》雜志(徐訏陶亢德主編,第二期后改“人間世社主編”)第二期的《作家書簡一束》內(nèi)。人們常常將孟樸主編的《真美善》雜志寫成《真善美》,張愛玲在《小團(tuán)圓》里就寫錯(cuò)過。同樣,《人間世》也經(jīng)常被錯(cuò)念為《人世間》,這是習(xí)慣的力量。

徐訏沒有約來魯迅給《天地人》稿子,似乎還是受到了《人間世》的影響,這個(gè)影響可以從創(chuàng)刊號(hào)的朱光潛《一封公開信》明顯看出來。朱光潛文章的小標(biāo)題是“給《天地人》編輯者徐先生”,直截了當(dāng)?shù)慕逃?xùn)口氣:“你主編的《天地人》還沒出世,我不知道它的信質(zhì)如何。你允許我們把它弄得比《人間世》‘較少年’。這叫我想起《人間世》以及和《人間世》一模一樣的《宇宙風(fēng)》。你和這兩個(gè)刊物關(guān)系似乎都狠深,《天地人》雖然比它們‘較少年’,是否還是它們的姊妹?《人間世》和《宇宙風(fēng)》里面有許多我愛讀的文章,但是我覺得它們已算是盡了它們的使命了,如果再添上一個(gè)和它們同性質(zhì)的刊物,恐怕成功也只是錦上添花,壞就不免畫蛇添足了。”

“我的老媽看見我歡喜吃菠菜,天天給菠菜我吃,結(jié)果使我一見到菠菜就生厭。《人間世》和《宇宙風(fēng)》已經(jīng)把小品文的趣味加以普遍化了,讓我們歇歇口味吧。”朱光潛越說越來氣,接下來嚇唬徐訏:“徐先生,你是一個(gè)文學(xué)刊物的編輯者,你知道,在現(xiàn)代中國,一個(gè)有勢(shì)力的文學(xué)刊物比一個(gè)大學(xué)的影響還要更廣大,更深長。”

徐訏好脾氣么,未見得,自己約來的稿子,只好用來打自己的臉。饒是讓朱光潛數(shù)落了一通,自己還得費(fèi)勁八拉地寫篇更長的《公開信的復(fù)信》,一并于開張大吉的第一期刊出。說穿了,徐訏乃將計(jì)就計(jì),為“小品文”辯解和正名,稍帶著刺了比自己年長十一歲的朱光潛一句:“許多人都一樣,大家愛聽朋友的勸告,不愛聽長輩的教訓(xùn)。”

寒舍所存全套之《天地人》,得來頗費(fèi)周折。三十年前,先得零冊(cè)若干,那是琉璃廠書肆的“雜志大王”劉廣振隨手給我找來的。2003年春北京非典,一切人群密集的活動(dòng)取消,中國書店的古舊書刊拍賣改變了形式,改成電話競標(biāo)。這場(chǎng)拍賣里有一套《天地人》,兩千元底價(jià),我辦了電話委托拍賣。正巧拍賣那天我沒在家守著電話,去朋友家玩去了。等到拍賣時(shí)想起,趕緊打電話,《天地人》已經(jīng)底價(jià)拍出去了,為此我還非常失態(tài)地埋怨了好幾句拍賣行。許多年之后,布衣書局老板胡同先生打電話給我,稱一個(gè)書友手里有套《天地人》想轉(zhuǎn)讓,價(jià)錢兩千元。我習(xí)慣性地還價(jià),胡同說人家是一口價(jià)。就這么著,《天地人》終于到手。集藏期刊不同于集書,缺頭少尾的期刊,總歸是個(gè)心病。

《天地人》

好不容易得來的全套《天地人》,當(dāng)然應(yīng)該研究一番,我說的研究不光是《天地人》本身,還想知道徐訏當(dāng)初怎么想起辦這份雜志的種種內(nèi)情。材料幾乎沒有,說到《天地人》全是那一句,哪年創(chuàng)刊,出了多少期。如果不是大禁書《賈泰來夫人之戀人》于《天地人》首次連載,沾了大禁書的光,現(xiàn)代文學(xué)期刊史簡直無視《天地人》的存在。據(jù)我的搜尋,只有香港的一本雜志有人寫過“徐訏和《天地人》”。我在孔夫子舊書網(wǎng)搜到了這本雜志,賣主還認(rèn)識(shí)我,不是我胡猜亂疑,賣主見是我買,便謊稱雜志找不到了。找不到,就永遠(yuǎn)找不到了么?你開價(jià)嘛!

在微博上交了一位新加坡書友,他聽說過這本雜志,急我之所急,從朋友處拍下雜志上的文章傳給我。文章的題目是《從徐訏、天地人、談到許欽文》,太好了,謝謝!文章說:“筆者個(gè)人的感覺,那時(shí)的徐訏先生,是最有朝氣,最可愛的生命剎那;我說是剎那,因?yàn)椤短斓厝恕穭?chuàng)刊于一九三六年三月,終刊于同年七月,半月刊只出了十期。其后,徐訏先生便遠(yuǎn)渡重洋。到法國去了。”《天地人》里排名第二的重頭作品,要算是許欽文的連載《小桃源日記》。許欽文那段“無妻之累”的牢獄之災(zāi)是現(xiàn)代文學(xué)史上的著名公案,許欽文逮著個(gè)雜志就喊冤,文筆卻極好,《人間世》《逸經(jīng)》《談風(fēng)》《天地人》都愿意登,最終結(jié)成單行本《無妻之累》。《無妻之累》我不存,這四種初刊本雜志我卻是全的,努力總會(huì)有回報(bào)。

《風(fēng)蕭蕭》

從《天地人》,追到《人世間》,追到《風(fēng)蕭蕭》,追到《在金性堯席上》,追到《三邊文學(xué)》,追到《現(xiàn)代中國文學(xué)過眼錄》,追到《七藝》,無心之中又知道了徐訏和言慧珠的傳聞,以前聽說過言慧珠和白云和馮喆的傳聞。傳聞畢竟是傳聞,盡管又讀到了這個(gè):“只聽得爸爸(邵洵美)高聲斥責(zé)之聲,聽不到徐訏半句回答。”徐訏在我心目中的“人設(shè)”始終不變——“最有朝氣,最可愛的剎那。”