重讀韓松《醫(yī)院》:在鬼魅徘徊之地

原標(biāo)題:在鬼魅徘徊之地——重讀韓松《醫(yī)院》

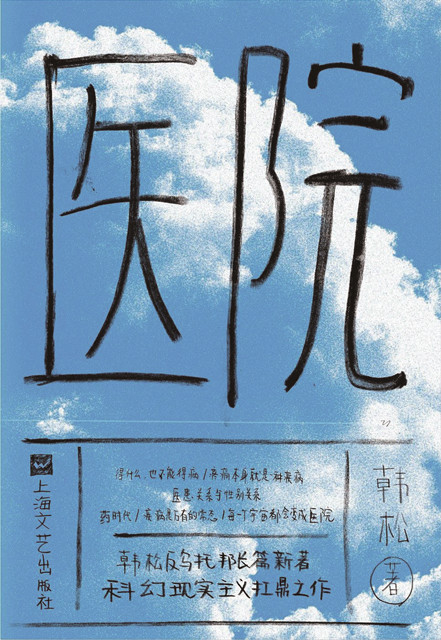

科幻作家韓松的長篇小說《醫(yī)院》,不僅有著獨一無二、無法模仿的個人風(fēng)格,同時也如懸棺一般封存著我們的社會記憶。中國人最忌憚的不是橫死,而是重疾。所謂的“諱疾忌醫(yī)”,在病人看來,是毫不帶貶義色彩的。因此可以說,《醫(yī)院》的寫作本身就是一場手術(shù)。韓松用他荒誕不經(jīng)的筆法,把這些我們極力避免回想起來的記憶召喚到手術(shù)臺上,然后耐心地一刀刀剖開給我們欣賞。至于醫(yī)院究竟是什么?這或許并不是韓松試圖回答的問題。

提及“鬼魅”,不僅僅是因為“醫(yī)院三部曲”中包括的《中邪》及《亡靈》二篇,這個命題沿襲了飛氘發(fā)表于2013年的《韓松與“鬼魅中國”》一文的思路。該文對韓松的作品評論有一錘定音的性質(zhì),同時也成為韓松多部作品的序言。有所不同的是,飛氘在韓松的《宇宙墓碑》《地鐵》等作品中發(fā)現(xiàn)了“鬼”,而《醫(yī)院》則更進一步,在“鬼”之上觸及了另一個隱含的母題——“病”。

“病”一直是貫穿中國文學(xué)的一條暗線。比魯迅在《狂人日記》中所刻畫的迫害妄想癥更早,東海覺我(徐念慈)發(fā)表于1905年的科幻小說《新法螺先生譚》中,分明提到一樁月球上的奇聞軼事:主人公神游月球,在上面見到一名古怪老者:此公以西醫(yī)手法將人的腦殼打開,取出陳舊腦漿,注入新“腦汁”,人由此而重獲新生,變成優(yōu)秀的“新人”。這里固然有晚清知識分子對于“賽先生”的迷信以及對“救亡”與“啟蒙”主題的天真想象,但它也藉由將舊人比作病人,而開創(chuàng)了一個在現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史上縈繞不止的重要命題——從對霍元甲、陳真、葉問傳奇的反復(fù)書寫,到對許海峰、李寧等當(dāng)代體育健兒的傳頌,都是在以強硬的姿態(tài)回應(yīng)這一命題。

整個《醫(yī)院》這部小說就是在《新法螺先生譚》的這一橋段中生發(fā)開來的。但不同的是,對“救亡保種”主題的刻畫,在韓松這里,已經(jīng)被荒誕的筆法悉數(shù)消解。《醫(yī)院》的主人公是一個平凡的小職員楊偉,此君頗有些像卡夫卡筆下的土地測量員K,楊偉在出差時因為喝了酒店的礦泉水而腹痛,不得不去C市醫(yī)院就醫(yī),其噩夢也就由此開始。隨著診療的層層推進,楊偉發(fā)現(xiàn)自己所處的時代是假的,整個世界是假的,就連所有人都是假的——第二部《驅(qū)魔》中出場的病人(瘺吡、痃嗪、疣啶等)則分明已經(jīng)不再是啟蒙語境下大寫的人了。主人公楊偉被迫服從醫(yī)生的判決,以病人的身份在醫(yī)院里屈辱地活下去。小說中的女主人公如白黛、朱淋、夏雨等尚且有清晰的行動目標(biāo),而楊偉的全部行動都是在外力干預(yù)之下的亦步亦趨。

這個糊涂而窩囊的主人公是韓松筆下的病人之王。小說表面的結(jié)構(gòu)意在指出:正常人一旦進入醫(yī)院,無論如何都得成為病人;而楊偉的形象則隱含著另一層寓意——病人就是病人,無論在醫(yī)院還是在哪里都一樣。當(dāng)韓松在寫一個蘋果的時候,要去懷疑這顆蘋果是不是長在一棵食人樹上——這種追問是破解韓松寫作的符碼。

如同《狂人日記》和《新法螺先生譚》并非在做病理學(xué)科普,《醫(yī)院》意圖要寫的當(dāng)然也不是醫(yī)院。韓松試圖叩問的是,對“病人”的書寫何以在當(dāng)下依舊充滿著誘惑力?為什么在中國人均壽命已經(jīng)比一個世紀(jì)前增加了幾十歲、中國健兒在奧運賽場上屢屢摘金的時代,中國文學(xué)譜系中的病人形象卻依舊在不斷變形,竟至于常讀常新?

將這種追問推進到極致,我們便會發(fā)現(xiàn):在韓松作品的文本深處,總有一個與其反其道而行之的潛文本。在“醫(yī)院三部曲”中,它直接地表現(xiàn)為敘事元素的混亂拼貼:場景由市醫(yī)院到“醫(yī)院市”進而到“醫(yī)院宇宙”,地點由C市到大海再到宇宙空間,發(fā)生的年代則由當(dāng)下到未來再反轉(zhuǎn)至過去,洛克菲勒、納粹帝國乃至佛門子弟輪番登場。虛構(gòu)與現(xiàn)實的層層翻轉(zhuǎn)之下,試圖理清歷史的真相無異于天方夜譚——如果真有人試著給這三部曲勾勒一幅清晰的來龍去脈圖,實在是與緣木求魚無異。

但與看上去相反,韓松并不是一個歷史虛無主義者。不如說,他像個兢兢業(yè)業(yè)的通靈師,將曾經(jīng)被啟蒙話語驅(qū)逐殆盡的幽靈鬼魅戲謔地召喚回來,并讓其附身在科幻小說這一載體上,然后以晦澀的姿態(tài)說出理性話語所無法表達的預(yù)言。楊偉無法洞察自己所處時代的真相,折射出的是困擾整個民族甚至整個人類的問題。如果病人甚至無法看清醫(yī)院的全貌,又如何確定自己該待在哪一個病房?如果真的存在一個客觀公正的歷史,人又該如何在其中找到自己的位置?病人要配合醫(yī)生的診斷,那么病人是否有權(quán)評判自己的病情?人應(yīng)該從歷史中吸取教訓(xùn),但誰又能說清該吸取什么教訓(xùn)?對于這些問題,劉慈欣筆下的英雄如章北海或許會以強硬的姿態(tài)給出一個答案,因為他們活動的舞臺是冰冷而堅硬的宇宙;而韓松筆下的病人則只能把問題越攪越混,因為他們始終處于鬼魅醫(yī)院的包圍之中。

有一類科幻小說,譬如阿西莫夫和克拉克的作品,總會讓人感到發(fā)自內(nèi)心的崇高感,但韓松的作品并不在此列。閱讀《醫(yī)院》三部曲的過程是痛苦的,你不可避免地會感受到羞辱感和挫敗感。你可以不認同《醫(yī)院》,但你仍舊無法否認韓松寫作的價值,他的這種寫作并不是在尋求認同,恰恰相反,它要引起你的質(zhì)疑與不安,然后讓你一步步墜入陷阱。

借用飛氘的評價做總結(jié):“我們不應(yīng)該以‘主流’的標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗,到韓松作品里去發(fā)現(xiàn)和確認那些我們早已熟悉的事物,去論證它和經(jīng)典的差距,而恰恰應(yīng)該注意那些令我們感到陌生的東西,由歐美、日本、前蘇聯(lián)所奠定的科幻范式和命題,如何在韓松筆下被借用、改造、延伸,以便探討中國人——一個古老的農(nóng)耕民族——在通往現(xiàn)代化的過程中所遇到的種種困境。”對于如何評價一本科幻小說的優(yōu)劣,從來就沒有過一個定論;而韓松的寫作讓我確信,最好的科幻一定包含著對現(xiàn)實的指涉,甚至羞辱。