侯桂新:魯迅與左聯(lián)

1933年2月24日,魯迅與楊杏佛(中)、李濟(jì)之(左)合影

楔子

1926年11月7日,是一個(gè)星期天。在廈門,正是秋冬之交的時(shí)候,有些荒涼的廈門大學(xué)校園里,連日吹著蕭瑟的海風(fēng)。時(shí)在廈門大學(xué)任教的魯迅,被這海風(fēng)吹得心里頗不平靜。這天夜深人靜的時(shí)候,他給遠(yuǎn)在千里之外的廣州的許廣平寫信,在信里發(fā)了一通牢騷。當(dāng)時(shí),廈門大學(xué)的一些青年對他懷著熱切的期待,希望他能給予文學(xué)及人生的指導(dǎo)。他感受到了這些青年的熱情,心里卻不那么踏實(shí):“在這幾年中,我很遇見了些文學(xué)青年,由經(jīng)驗(yàn)的結(jié)果,覺他們之于我,大抵是可以使役時(shí)便竭力使役,可以詰責(zé)時(shí)便竭力詰責(zé),可以攻擊時(shí)自然是竭力攻擊,因此我于進(jìn)退去就,頗有戒心,這或也是頹唐之一端,但我覺得這也是環(huán)境造成的。”然而,青年畢竟能給他帶來希望和勇氣,于是他接著話風(fēng)一轉(zhuǎn):“其實(shí)我也還有一點(diǎn)野心,也想到廣州后,對于‘紳士’們?nèi)匀患右源驌簦炼酂o非不能回北京去,并不在意。第二是與創(chuàng)造社聯(lián)合起來,造一條戰(zhàn)線,更向舊社會進(jìn)攻,我再勉力寫些文字。”

1927年1月中旬,魯迅抵達(dá)廣州之后,果然與創(chuàng)造社建立了聯(lián)系,甚至有過初步的合作。例如,他曾應(yīng)成仿吾通過何畏的邀請,在創(chuàng)造社擬就的《中國文學(xué)家對于英國知識階級及一般民眾宣言》上簽字,以聲討在上海總罷工中支持軍閥孫傳芳屠殺工友的罪行。然而,陰差陽錯(cuò)的是,這種聯(lián)合未能持久。很快,這年的4月,就在北伐取得節(jié)節(jié)勝利的同時(shí),在被視為革命策源地的廣州,發(fā)生了蔣介石的反革命政變,國民黨大肆抓捕和屠殺共產(chǎn)黨人及進(jìn)步青年學(xué)生,魯迅被鮮血驚得目瞪口呆。在堅(jiān)持推動校方營救革命青年未果之后,魯迅決定辭去中山大學(xué)一切職務(wù),并于9月27日離開廣州,前往上海,從此開始了人生的最后十年。

1927年10月3日,魯迅到達(dá)上海,幾天后決定于此定居。此時(shí),革命形勢仍然變幻莫測。魯迅對此十分關(guān)注,僅僅半個(gè)多月后,他便于雜志發(fā)表《革命文學(xué)》一文,指出:“根本問題是在作者可是一個(gè)‘革命人’,倘是的,則無論寫的是什么事件,用的是什么材料,即都是‘革命文學(xué)’。從噴泉里出來的都是水,從血管里出來的都是血。”他甚至斷言:“革命文學(xué)家風(fēng)起云涌的所在,其實(shí)是并沒有革命的。”一方面提醒讀者革命的艱難,另一方面認(rèn)同投身實(shí)際革命活動的可貴,表達(dá)了對真正的革命的向往之情。遺憾的是,一些幼稚的來自后期創(chuàng)造社和太陽社的“革命文學(xué)家”竟然對他斷喝:不許革命!認(rèn)為他是封建余孽、小資產(chǎn)階級乃至“二重的反革命”,沒有革命的資格。在1928和1929年中,魯迅和這些人進(jìn)行了激烈的論戰(zhàn),史稱“革命文學(xué)論爭”,這一場論爭逼著他去翻譯一些蘇聯(lián)等國的革命文藝?yán)碚撝鳌>驮谶@種學(xué)習(xí)和翻譯的過程中,他接受了馬克思主義包括階級論在內(nèi)的基本理論,思想上產(chǎn)生了很大變化,隱隱和當(dāng)時(shí)在國際上逐漸風(fēng)起云涌的左翼思潮產(chǎn)生了強(qiáng)烈共鳴。

1929年冬,為了適應(yīng)新的革命形勢的需要,中共中央醞釀組建一個(gè)統(tǒng)一的革命作家組織,名為“中國左翼作家聯(lián)盟”。為了樹立旗幟,擴(kuò)大影響,時(shí)任中共中央政治局常委、宣傳部部長李立三決定讓創(chuàng)造社、太陽社停止對魯迅的攻擊,以擁戴魯迅為領(lǐng)袖的方式把他團(tuán)結(jié)起來。魯迅接受了這一安排,因?yàn)樗J(rèn)可這一組織的性質(zhì)和戰(zhàn)斗目標(biāo)。在某種程度上,這正是他三年前所設(shè)想的“造一條戰(zhàn)線”的延遲實(shí)現(xiàn),只不過這一次并非他主動。從此,魯迅的名字就和左聯(lián)緊緊聯(lián)結(jié)在了一起。

魯迅與前期左聯(lián)

魯迅和左聯(lián)之間的具體聯(lián)系人主要是馮雪峰。馮雪峰是柔石1922年前后在浙江一師的同學(xué),而柔石1928年后和魯迅的關(guān)系相當(dāng)密切,成為魯迅最喜愛的青年作家之一。經(jīng)柔石介紹,1928年12月9日馮雪峰第一次來到魯迅家中,此后通過合作編譯《科學(xué)的藝術(shù)論》叢書,逐漸成為和魯迅交往最多、關(guān)系最深的共產(chǎn)黨員。兩人常常在晚上進(jìn)行長時(shí)間談話,有時(shí)長達(dá)三四個(gè)小時(shí),直到凌晨兩三點(diǎn)才分別。他們分別后,魯迅再打起精神,一直工作到天亮。許廣平曾如此回憶:

這工作多超過先生個(gè)人能力以上,接近的人進(jìn)忠告了。先生說:“有什么法子呢?人手又少,無可推諉。至于他,人很質(zhì)直,是浙東人的老脾氣,沒有法子。他對我的態(tài)度,站在政治立場上,他是對的。”……有時(shí)聽聽他們談話,覺得真有趣。F說:“先生,你可以這樣這樣的做。”先生說:“不行,這樣我辦不到。”F又說:“先生,你可以那樣做。”先生說:“似乎也不大好。”F說:“先生,你就試試看吧。”先生說:“姑且試試也可以。”于是韌的比賽,F(xiàn)目的達(dá)到了。

可見,魯迅對馮雪峰產(chǎn)生了完全的信任。1929年秋冬之間,馮雪峰接受潘漢年的指示,和魯迅商談成立左聯(lián)的事情,魯迅完全同意成立這樣的一個(gè)革命文學(xué)團(tuán)體,并說“左翼”二字還是用好,旗幟可以鮮明一點(diǎn)。大約在1929年底,組織基本構(gòu)成人員十二人,其中包括魯迅、鄭伯奇、蔣光慈、馮乃超、彭康、夏衍、阿英(錢杏邨)、柔石、沈起予、洪靈菲、陽翰笙和馮雪峰等人作為左聯(lián)的發(fā)起人和籌備人。他們在左聯(lián)正式成立前開過一兩次會,討論綱領(lǐng)、章程等事宜。具體負(fù)責(zé)綱領(lǐng)起草的是馮乃超,在起草時(shí)參考了蘇聯(lián)的“拉普”“十月”“烈夫”以及日本一些革命文學(xué)團(tuán)體的綱領(lǐng),可以說是將這些外國材料拼湊起來,而沒有從中國實(shí)際情況出發(fā)。原稿帶有不少激進(jìn)性的詞句,如“詩人是預(yù)言家”“勝利,不然就是死”之類。1930年2月24日,馮乃超獨(dú)自一人帶著這份綱領(lǐng)草稿來到魯迅景云里的家中,請魯迅提意見。魯迅細(xì)細(xì)看過,陷入了沉默,一時(shí)無話可說。過了些時(shí)間,他對馮乃超說:“就這樣罷,這種文章不好寫,我寫不出來。”他并沒有提供修改意見,其實(shí)是他的意見不小,原稿難以修改。

1930年3月2日,左聯(lián)成立大會在北四川路竇樂安路中華藝術(shù)大學(xué)的一間教室里召開。會上通過了左聯(lián)的綱領(lǐng)、章程,選舉了執(zhí)行委員會,魯迅被選為執(zhí)行委員之一。在這次會上,面對曾經(jīng)的論敵,此刻已成戰(zhàn)友,魯迅作了長篇發(fā)言,毫不避諱地提出了他個(gè)人對于左聯(lián)的意見,實(shí)際上也就是對左聯(lián)綱領(lǐng)(草稿)的批評意見。由于是秘密活動,魯迅的發(fā)言當(dāng)時(shí)沒有記錄,幾天后由馮雪峰追記,并補(bǔ)充了一些魯迅平日的談話意見,經(jīng)魯迅本人改定,于《萌芽》月刊第1卷第4期(1930年4月1日出版)發(fā)表。這篇名為《對于左翼作家聯(lián)盟的意見》的文章,后來成了中國左翼文學(xué)運(yùn)動史上的重要文獻(xiàn)。文章先破后立。前半部分提醒大家,“‘左翼’作家是很容易成為‘右翼’作家的”,原因主要有三點(diǎn):“第一,倘若不和實(shí)際的社會斗爭接觸,單關(guān)在玻璃窗內(nèi)做文章,研究問題,那是無論怎樣的激烈,‘左’,都是容易辦到的;然而一碰到實(shí)際,便即刻要撞碎了。關(guān)在房子里,最容易高談徹底的主義,然而也最容易‘右傾’。”“第二,倘不明白革命的實(shí)際情形,也容易變成‘右翼’。革命是痛苦,其中也必然混有污穢和血,決不是如詩人所想像的那般有趣,那般完美;革命尤其是現(xiàn)實(shí)的事,需要各種卑賤的,麻煩的工作,決不如詩人所想像的那般浪漫;革命當(dāng)然有破壞,然而更需要建設(shè),破壞是痛快的,但建設(shè)卻是麻煩的事。所以對于革命抱著浪漫諦克的幻想的人,一和革命接近,一到革命進(jìn)行,便容易失望。”第三,“以為詩人或文學(xué)家高于一切人,他底工作比一切工作都高貴,也是不正確的觀念”。革命成功后,“恐怕那時(shí)比現(xiàn)在還要苦,……如果不明白這情形,也容易變成‘右翼’”。后半部分則說出了“我們今后應(yīng)注意的幾點(diǎn)”:“第一,對于舊社會和舊勢力的斗爭,必須堅(jiān)決,持久不斷,而且注重實(shí)力。”不能滿足于小的目標(biāo)和“個(gè)人的勝利”,譬如“在文壇上有個(gè)小地位,稿子已經(jīng)賣得出去了”之類。“第二,我以為戰(zhàn)線應(yīng)該擴(kuò)大。”應(yīng)該和舊文學(xué)舊思想作斗爭,避免“新文學(xué)者和新文學(xué)者的斗爭”。“第三,我們應(yīng)當(dāng)造出大群的新的戰(zhàn)士。因?yàn)楝F(xiàn)在人手實(shí)在太少了,……如果人多了,則翻譯的可以專翻譯,創(chuàng)作的可以專創(chuàng)作,批評的專批評;對敵人應(yīng)戰(zhàn),也軍勢雄厚,容易克服。”要注意的是,“我們急于要造出大群的新的戰(zhàn)士,但同時(shí),在文學(xué)戰(zhàn)線上的人還要‘韌’。……要在文化上有成績,則非韌不可。”在文章的最后,魯迅特別強(qiáng)調(diào)“聯(lián)合戰(zhàn)線是以有共同目的為必要條件的”,如果“我們戰(zhàn)線不能統(tǒng)一,就證明我們的目的不能一致,或者只為了小團(tuán)體,或者還其實(shí)只為了個(gè)人,如果目的都在工農(nóng)大眾,那當(dāng)然戰(zhàn)線也就統(tǒng)一了”。

魯迅在這篇講話中,內(nèi)心已經(jīng)和創(chuàng)造社及太陽社成員盡釋前嫌,因此在談到人手不夠急需“造出大群的新的戰(zhàn)士”時(shí),他“帶便”地舉了剛剛過去不久的革命文學(xué)論爭為例:

前年創(chuàng)造社和太陽社向我進(jìn)攻的時(shí)候,那力量實(shí)在單薄,到后來連我都覺得有點(diǎn)無聊,沒有意思反攻了,因?yàn)槲液髞砜闯隽藬耻娫谘荨翱粘怯?jì)”。那時(shí)候我的敵軍是專事于吹擂,不務(wù)于招兵練將的,攻擊我的文章當(dāng)然很多,然而一看就知道都是化名,罵來罵去都是同樣的幾句話。我那時(shí)就等待有一個(gè)能操馬克斯主義批評的槍法的人來狙擊我的,然而他終于沒有出現(xiàn)。在我倒是一向就注意新的青年戰(zhàn)士底養(yǎng)成的,曾經(jīng)弄過好幾個(gè)文學(xué)團(tuán)體,不過效果也很小。但我們今后卻必須注意這點(diǎn)。

魯迅的講話可謂語重心長,深思熟慮,內(nèi)容全面。中國的左翼文學(xué)運(yùn)動如果真能全盤吸收,勢必能取得更大的成績。然而,現(xiàn)場的年輕聽眾們對他講話的感受并不一致。負(fù)責(zé)起草左聯(lián)綱領(lǐng)的馮乃超聽后感到敬服,覺得魯迅十分成熟,而年輕人非常幼稚。但也有一些人不以為然,認(rèn)為魯迅說的還是在革命文學(xué)論爭中的那些話,不足重視;需要改變的是魯迅,而不是他們自己。這后一種人,當(dāng)時(shí)思想非常激進(jìn),他們高高在上,以高懸的政治標(biāo)準(zhǔn)判定魯迅需要改造思想,而他們自己才真正掌握了真理。至于魯迅,會上苦口婆心,內(nèi)心其實(shí)也頗為失望。1930年3月27日他在給章廷謙的信中說:自己甘作人梯,“所以我十年以來,幫未名社,幫狂飆社,幫朝花社,而無不或失敗,或受欺,但愿有英俊出于中國之心,終于未死,所以此次又應(yīng)青年之請,除自由同盟外,又加入左翼作家聯(lián)盟,于會場中,一覽了薈萃于上海的革命作家,然而以我看來,皆茄花色,于是不佞勢又不得不有作梯子之險(xiǎn),但還怕他們尚未必能爬梯子也。哀哉!”

盡管如此,魯迅還是堅(jiān)持將這些“革命作家”視為戰(zhàn)友,抱著愛護(hù)和自我犧牲的態(tài)度,為了共同的目標(biāo)而努力工作。例如,他接受了左聯(lián)的安排到上海的大夏大學(xué)等地去講演,參與左聯(lián)介入的一些文學(xué)論爭。不過他意識到自己思想復(fù)雜而有顧慮,并不適合擔(dān)任領(lǐng)袖,也意識到自己并不適合參加什么飛行集會、貼標(biāo)語散傳單等類“實(shí)際行動”,所以雖然名義上是左聯(lián)的領(lǐng)袖或“盟主”,但他較少參加左聯(lián)的一些工作會議,而把主要精力放在了寫作、翻譯與編輯刊物等文化建設(shè)事業(yè)上。他翻譯了蘇聯(lián)作家法捷耶夫以國內(nèi)戰(zhàn)爭為題材的長篇小說《毀滅》,與馮雪峰合作主編《萌芽》《前哨》《十字街頭》,支持馮雪峰、丁玲主編《北斗》,在這些左聯(lián)的機(jī)關(guān)刊物上面發(fā)表了大量雜文和論戰(zhàn)文字。其中,在左聯(lián)成立前后的第一次重要論戰(zhàn),對手是以梁實(shí)秋為代表的新月派。1929年9月,梁實(shí)秋發(fā)表《論魯迅先生的“硬譯”》和《文學(xué)是有階級性的嗎?》兩篇文章,提出文學(xué)應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)“最基本的人性”。1930年3月,魯迅在《萌芽》第3期發(fā)表《“硬譯”與“文學(xué)的階級性”》,認(rèn)為梁實(shí)秋的主張“矛盾而空虛”,旗幟鮮明地提倡階級性與“無產(chǎn)文學(xué)”:

文學(xué)不借人,也無以表示“性”,一用人,而且還在階級社會里,即斷不能免掉所屬的階級性,無需加以“束縛”,實(shí)乃出于必然。自然,“喜怒哀樂,人之情也”,然而窮人決無開交易所折本的懊惱,煤油大王那會知道北京檢煤渣老婆子身受的酸辛, 饑區(qū)的災(zāi)民,大約總不去種蘭花,像闊人的老太爺一樣,賈府上的焦大,也不愛林妹妹的。“汽笛呀!”“列寧呀!”固然并不就是無產(chǎn)文學(xué),然而“一切東西呀!”“一切人呀!”“可喜的事來了,人喜了呀!”也不是表現(xiàn)“人性”的“本身”的文學(xué)。倘以表現(xiàn)最普通的人性的文學(xué)為至高,則表現(xiàn)最普遍的動物性——營養(yǎng),呼吸,運(yùn)動,生殖——的文學(xué),或者除去“運(yùn)動”,表現(xiàn)生物性的文學(xué),必當(dāng)更在其上。倘說,因?yàn)槲覀兪侨耍砸员憩F(xiàn)人性為限,那么,無產(chǎn)者就因?yàn)槭菬o產(chǎn)階級,所以要做無產(chǎn)文學(xué)。

魯迅譯《毀滅》

在《萌芽》第5期上,魯迅又發(fā)表《“好政府主義”》和《“喪家的”“資本家的乏走狗”》兩文,對梁實(shí)秋予以批判。根據(jù)馮雪峰的回憶,其中后一篇是為了聲援馮乃超,魯迅自認(rèn)比馮乃超“刻薄得多”,“可是,對于梁實(shí)秋這類人,就得這樣。……我?guī)湍顺皇郑灾蛔恪!蓖谶€發(fā)表了馮雪峰的《諷刺文學(xué)與社會改革》,在這篇文章中,馮雪峰說魯迅先生諷刺和嘲罵過許多人事,“然而偏偏只遺下了一種主義和一種政黨沒有嘲笑過一個(gè)字,不但沒有嘲笑過,分明地他還在從旁支持著它”。這可以說是馮雪峰對魯迅當(dāng)時(shí)政治立場的代言,不用說,這里暗示的正是馬克思主義(共產(chǎn)主義)和中國共產(chǎn)黨。

魯迅加入左聯(lián)前后,結(jié)識了不少優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,如果他們同時(shí)還有文學(xué)實(shí)績,就更被他看重,而結(jié)出深厚的友誼。在這些年輕的革命文學(xué)家里,魯迅對于柔石的態(tài)度真可用慈愛來形容。柔石工作刻苦,不畏艱難,一往無前,他和魯迅相互關(guān)愛,連一同上街時(shí)都擔(dān)心著對方。然而,這樣一位“無論從舊道德,從新道德”來看都“損己利人”的革命作家,因?yàn)橥趺鞯劝l(fā)起的黨內(nèi)斗爭,而不幸于1931年1月17日在東方飯店開會時(shí)被作為政治犯逮捕,二十天后在龍華警備司令部被秘密處死。同時(shí)死難的還有殷夫(白莽)、胡也頻、馮鏗和李求實(shí)(李偉森),合稱“左聯(lián)五烈士”。柔石等的犧牲引起魯迅的極大痛苦和憤慨,1931年4月,魯迅和馮雪峰等冒著白色恐怖,合編了一份秘密發(fā)行的左聯(lián)機(jī)關(guān)刊物《前哨》,并將創(chuàng)刊號定為“紀(jì)念戰(zhàn)死者專號”。在這一專號上,除了《柔石小傳》,魯迅還發(fā)表了一篇《中國無產(chǎn)階級革命文學(xué)和前驅(qū)的血》,文章開頭說:“中國的無產(chǎn)階級革命文學(xué)在今天和明天之交發(fā)生,在誣蔑和壓迫之中滋長,終于在最黑暗里,用我們的同志的鮮血寫了第一篇文章。”中間斷言,幾個(gè)同志雖然被暗殺,“但無產(chǎn)階級革命文學(xué)卻仍然滋長,因?yàn)檫@是屬于革命的廣大勞苦群眾的,大眾存在一日,壯大一日,無產(chǎn)階級革命文學(xué)也就滋長一日。”結(jié)尾沉痛宣布:“我們現(xiàn)在以十分的哀悼和銘記,紀(jì)念我們的戰(zhàn)死者,也就是要牢記中國無產(chǎn)階級革命文學(xué)的歷史的第一頁,是同志的鮮血所記錄,永遠(yuǎn)在顯示敵人的卑劣的兇暴和啟示我們的不斷的斗爭。”幾乎與此同時(shí),他還寫了一篇《黑暗中國的文藝界的現(xiàn)狀》,指出在當(dāng)時(shí)的中國,“無產(chǎn)階級的革命的文藝運(yùn)動,其實(shí)就是惟一的文藝運(yùn)動。因?yàn)檫@乃是荒野中的萌芽,除此以外,中國已經(jīng)毫無其他文藝”。雖然面臨統(tǒng)治階級的迫壓,但“左翼文藝仍在滋長”,而官方及走狗那“單單的殺人究竟不是文藝,他們也因此自己宣告了一無所有了”。從中可見魯迅對于左翼文藝前途的確信。

魯迅與中期左聯(lián)

1931年日本軍隊(duì)發(fā)動“九一八”事變,侵占中國的東北三省,中華民族面臨的生存危機(jī)日益嚴(yán)重,而國民黨統(tǒng)治當(dāng)局竟然實(shí)行不抵抗政策。面對這樣的艱難時(shí)勢,魯迅以大無畏的氣概投入到戰(zhàn)斗中。1931年12月20日,針對國民政府于18日發(fā)布的誣蔑愛國學(xué)生的通電,魯迅怒不可遏,寫成《“友邦驚詫”論》,對“黨國”和“友邦”予以強(qiáng)烈抨擊。1933年5月,獨(dú)裁的希特勒為了實(shí)行文化專制,于柏林等城市焚燒不符合納粹思想的書籍。對此,魯迅于6月28日寫作《華德焚書異同論》一文加以批判。針對中國和日本的論者將希特勒(魯迅文中寫作“希特拉”)比之于秦始皇,魯迅指出,兩人雖然都燒書,但秦始皇不燒農(nóng)書和醫(yī)書,收羅別國“客卿”,博采各種思想,而且重視小兒和婦人,相比之下,希特勒“所燒的首先是‘非德國思想’的書,沒有容納客卿的魄力;其次是關(guān)于性的書,這就是毀滅以科學(xué)來研究性道德的解放,結(jié)果必將使婦人和小兒沉淪在往古的地位,見不到光明。而可比于秦始皇的車同軌,書同文……之類的大事業(yè),他們一點(diǎn)也做不到。”魯迅在此當(dāng)然不是要美化秦始皇,而是要表明希特拉遠(yuǎn)不如秦始皇,由此可見他對德國法西斯的鄙視和痛恨。除了撰文批判法西斯主義,魯迅還于1933年初參加了由宋慶齡、蔡元培、楊杏佛、林語堂等人發(fā)起的中國民權(quán)保障同盟,參與了營救蘇聯(lián)情報(bào)人員牛蘭夫婦的活動,以及接待愛爾蘭作家蕭伯納的活動。在同盟重要成員楊杏佛被暗殺后,魯迅不顧生命危險(xiǎn)出席追悼活動,并且出門時(shí)不帶鑰匙,顯示出把生死置之度外的義勇氣概。

1933年2月17日, 魯迅與蔡元培、蕭伯納合影

當(dāng)然,這一時(shí)期魯迅的主要精力仍然放在著譯和文學(xué)論爭上。這一時(shí)期的左聯(lián)已經(jīng)在一定程度上克服了初期的“左傾幼稚病”,不再組織不合理的飛行集會等活動,其中一些成員對文藝論爭給予了更多重視。對于魯迅而言,這一時(shí)期首先面臨的是“民族主義文學(xué)”的挑釁。在20世紀(jì)的中國,“民族主義”當(dāng)然并非一個(gè)貶義詞,但這“民族主義文學(xué)”卻是一個(gè)怪胎,據(jù)施蟄存回憶,這“民族主義文藝運(yùn)動”的后臺可能是藍(lán)衣社,參與的代表人物包括張若谷、傅彥長、朱應(yīng)鵬、黃震遐。這些人在自己創(chuàng)辦的《前鋒周報(bào)》《前鋒月刊》等刊物上發(fā)表批評魯迅與普羅文學(xué)的文章,而其創(chuàng)作《隴海線上》《黃人之血》(作者均為黃震遐)則流露出種族主義和敵視勞動人民的意識。為此,魯迅于1931年10月在上海的《文學(xué)導(dǎo)報(bào)》上發(fā)表了《“民族主義文學(xué)”的任務(wù)和運(yùn)命》一文,對其思想和作品進(jìn)行嚴(yán)厲批評,指出“中國的‘民族主義文學(xué)家’根本上只同外國主子休戚相關(guān)”,是“殖民地順民的‘民族主義文學(xué)’”,并斷言他們的歷史命運(yùn)是“將只盡些送喪的任務(wù),永含著戀主的哀愁,須到無產(chǎn)階級革命的風(fēng)濤怒吼起來,刷洗山河的時(shí)候,這才能脫出這沉滯猥劣和腐爛的運(yùn)命”。

在批判“民族主義文學(xué)”的過程中,一些非左聯(lián)成員也加入了進(jìn)來。其中,胡秋原寫了《阿狗文藝論》等幾篇文章,譴責(zé)“民族主義文學(xué)”“毫無學(xué)理之價(jià)值,毫無藝術(shù)之價(jià)值”,實(shí)在是一種墮落。但他在文章里反對政治對文藝的干涉,聲稱要做“一個(gè)自由人”,后來又批評錢杏邨的理論是“一個(gè)最大的滑稽”,于是引起左聯(lián)成員的批評。馮雪峰以洛揚(yáng)的筆名在1932年6月出版的左聯(lián)刊物《文藝新聞》上發(fā)表來信,批評胡秋原“反普羅革命文學(xué)”。但這又引起了左聯(lián)之外的作家蘇汶(杜衡)的評說,他于1932年7月在《現(xiàn)代》雜志發(fā)表《關(guān)于〈文新〉與胡秋原的文藝論辯》,在文章中稱作家是“智識階級的自由人”和“不自由的,有黨派”的階級文人之外的“第三種人”。蘇汶的文章又引來了瞿秋白和周揚(yáng)的批評。其中瞿秋白以易嘉的筆名在《現(xiàn)代》發(fā)表長文《文藝的自由和文學(xué)家的不自由》,認(rèn)為每一個(gè)文學(xué)家“始終是某一階級的意識形態(tài)的代表。在這天羅地網(wǎng)的階級社會里,你逃不到什么地方去,也就做不成什么‘第三種人’”。

瞿秋白寫作此文的時(shí)候,他和魯迅相互有所了解,但還沒有見過面。1932年11月,魯迅在《現(xiàn)代》上發(fā)表《論“第三種人”》一文(寫成于10月10日),被認(rèn)為是此次論爭中帶有總結(jié)性的文章。魯迅站在左聯(lián)的立場上批評了蘇汶,他和瞿秋白一樣,認(rèn)為不可能存在“第三種人”:

生在有階級的社會里而要做超階級的作家,生在戰(zhàn)斗的時(shí)代而要離開戰(zhàn)斗而獨(dú)立,生在現(xiàn)在而要做給與將來的作品,這樣的人,實(shí)在也是一個(gè)心造的幻影,在現(xiàn)實(shí)世界上是沒有的。要做這樣的人,恰如用自己的手拔著頭發(fā),要離開地球一樣,他離不開,焦躁著,然而并非因?yàn)橛腥藫u了搖頭,使他不敢拔了的緣故。

所以雖是“第三種人”,卻還是一定超不出階級的……

針對蘇汶認(rèn)為“第三種人”因面臨左翼批評的嚴(yán)酷而擱筆,魯迅指出,左翼作家本身都在受著“壓迫,禁錮,殺戮”,他對同盟軍抱著歡迎的態(tài)度,“不但要那同走幾步的‘同路人’,還要招致那站在路旁看看的看客也一同前進(jìn)”。這就表明對于蘇汶本人,左聯(lián)并沒有將其視為階級敵人,而是抱著團(tuán)結(jié)的態(tài)度。施蟄存后來曾經(jīng)回憶,“當(dāng)年參加這場辯論的幾位主要人物,都是彼此有了解的……許多重要文章,都是先經(jīng)對方看過,然后送到我這里來。……《論‘第三種人’》也是先給蘇汶看過,由蘇汶交給我的。”他還說,以《現(xiàn)代》雜志為中心的幾個(gè)“現(xiàn)代派”作家,其基本立場是政治上左翼,文藝上自由。事實(shí)證明雙方的分歧并非敵我矛盾。1932年年末,蘇汶編輯了一冊《文藝自由論辯集》,收入論戰(zhàn)各方的文章,并在《編者序》中對論戰(zhàn)的意義予以肯定。而在左聯(lián)方面,1933年樓適夷組編《創(chuàng)作的經(jīng)驗(yàn)》一書時(shí),為了擴(kuò)大作者的范圍,魯迅還曾建議樓適夷向杜衡約稿。

這一時(shí)期,除了對外的幾次論戰(zhàn),在左聯(lián)內(nèi)部,也發(fā)生過批評與反批評的事情。1932年11月,蕓生在周揚(yáng)主編的左聯(lián)刊物《文學(xué)月報(bào)》上發(fā)表了一首政治諷刺詩《漢奸的供狀》,攻擊胡秋原,詩中出現(xiàn)了一些辱罵和恐嚇的字句。馮雪峰看到以后認(rèn)為這違背了黨的策略,于是建議周揚(yáng)在下一期公開糾正,周揚(yáng)不同意,兩人爭吵起來。馮雪峰又先后和瞿秋白及魯迅見面,兩人都同意應(yīng)當(dāng)糾正。12月10日,魯迅以公開信的形式寫了一篇《辱罵和恐嚇決不是戰(zhàn)斗》,發(fā)表于同月15日出版的《文學(xué)月報(bào)》。在這封信里,魯迅明言對于該詩“非常失望”,因?yàn)樵娭小坝腥枇R,有恐嚇,還有無聊的攻擊:其實(shí)是大可以不必作的”。他承認(rèn)“中國歷來的文壇上,常見的是誣陷,造謠,恐嚇,辱罵”,“但我想,這一份遺產(chǎn),還是都讓給叭兒狗文藝家去承受罷,我們的作者倘不竭力的拋棄了它,是會和他們成為‘一丘之貉’的”。在文章臨近結(jié)束的時(shí)候,魯迅正面提出自己的主張:“戰(zhàn)斗的作者應(yīng)該注重于‘論爭’;倘在詩人,則因?yàn)榍椴豢啥舳鴳嵟αR,自然也無不可。但必須止于嘲笑,止于熱罵,而且要‘喜笑怒罵,皆成文章’,使敵人因此受傷或致死,而自己并無卑劣的行為,觀者也不以為污穢,這才是戰(zhàn)斗的作者的本領(lǐng)。”魯迅的這些主張本來是對左翼作家的正當(dāng)要求,但是有些同人并不認(rèn)可,甚至公開發(fā)表文章攻擊魯迅。1933年2月,首甲(祝秀俠)、丘東平、方萌、郭冰若四人聯(lián)合在《現(xiàn)代文化》上發(fā)表文章《對魯迅先生的〈辱罵和恐嚇決不是戰(zhàn)斗〉有言》,指責(zé)魯迅“帶上了極濃厚的右傾機(jī)會主義的色彩”,其主張是“戴白手套的革命論”。魯迅讀到此文后頗為心冷,但四人中除了丘東平是署真名,其他三人是誰他不得而知,寫信質(zhì)問周揚(yáng),仍然不得要領(lǐng)。這使得他對于左聯(lián)的一些“戰(zhàn)友”產(chǎn)生了疑懼心理。

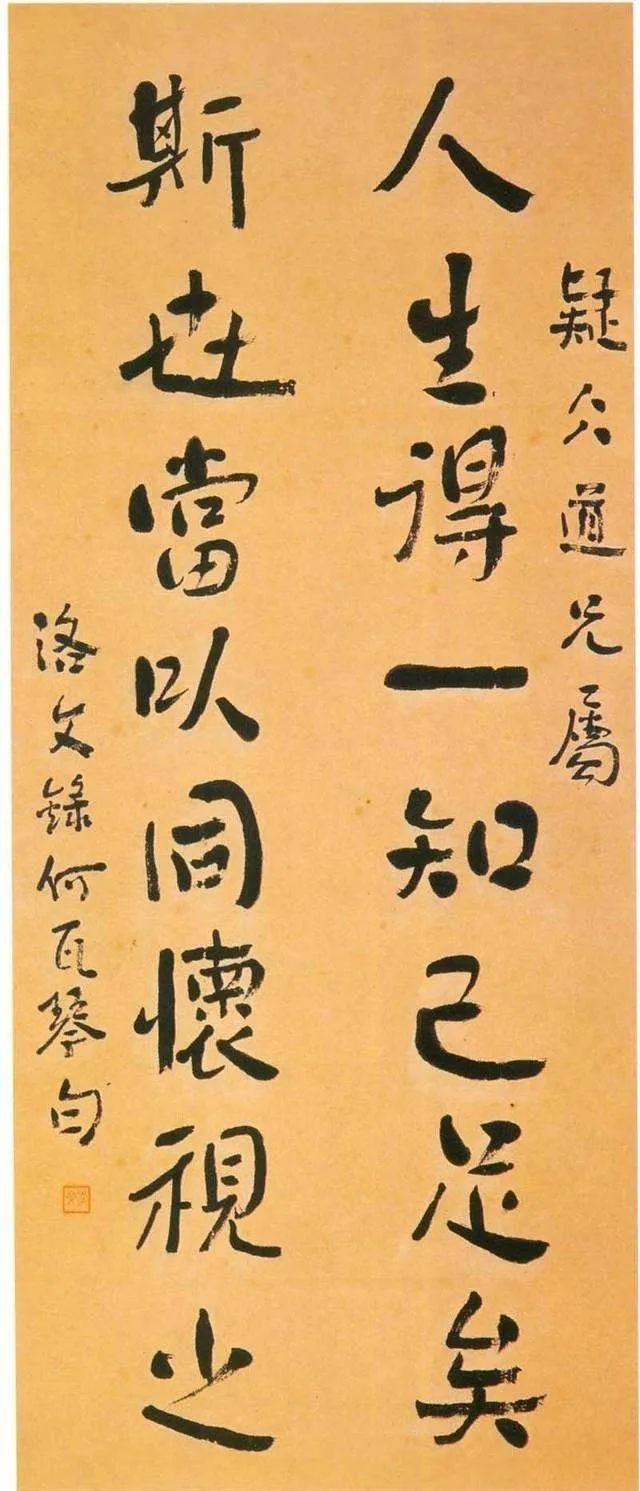

總體而言,在左聯(lián)中期,由于有馮雪峰和瞿秋白等的堅(jiān)定支持,魯迅基本能和左聯(lián)同人共進(jìn)退,他的心情是比較愉快的。其中,他和瞿秋白在1932年11月30日初次見面,兩人一見如故,大有知己之感。此后,瞿秋白多次居住在魯迅家里避難,雙方同聲相應(yīng)同氣相求,一起從事翻譯等工作,在論戰(zhàn)中相互支持。瞿秋白甚至以魯迅的名義寫作了12篇雜文,而魯迅都將其收入自己的文集中。1933年三四月間,瞿秋白精選了魯迅歷來所寫的47篇雜文,編成《魯迅雜感選集》,并寫作長篇序言,以馬克思主義觀點(diǎn)論述魯迅的思想發(fā)展和他的雜感的意義。魯迅認(rèn)可瞿秋白的分析,并寫了一幅對聯(lián)相送:“人生得一知己足矣,斯世當(dāng)以同懷視之。”滿含珍惜之意。

魯迅書贈瞿秋白聯(lián)

魯迅與后期左聯(lián)

1933年11月和1934年1月,馮雪峰和瞿秋白先后因革命工作需要離開上海,奔赴江西瑞金中央蘇區(qū)。從此以后的兩年間,魯迅失去了兩個(gè)很好的支持者與談話對象,這使得他在左聯(lián)的處境發(fā)生了變化,有時(shí)會陷入有苦說不出的境地。另一方面,1934年6月9日,國民黨中央宣傳委員會發(fā)布“圖書雜志審查辦法”,在上海設(shè)立“中央圖書審查委員會”,文網(wǎng)日益嚴(yán)密,魯迅面臨的話語空間急劇縮小,他的一些文章被刪改,有的則不能發(fā)表,《二心集》出版不久即被查禁。加之期間重病了幾回,身體狀況大不如前,所有這些因素疊加在一起,他面臨的生存境遇的困難顯然超出了前兩個(gè)時(shí)期。

在這兩年中,由于國民黨言論控制的加強(qiáng),文壇上已經(jīng)很少形成較大規(guī)模的論爭。但出乎意料的是,魯迅受到了左聯(lián)內(nèi)部成員的兩次攻擊,都發(fā)生在1934年。一次是6月28日,魯迅以公汗的筆名在《申報(bào)·自由談》上發(fā)表雜文《倒提》,文章的主旨是通過講述人和雞鴨的不同,號召殖民地人民“能組織,能反抗”,“自有力量,自有本領(lǐng)”。這篇文章被左聯(lián)成員廖沫沙看到后,可能因?yàn)榭吹貌粔蜃屑?xì),又不知“公汗”是誰,他竟然誤解了文意,從中讀出了買辦意識,于是以林默的筆名寫成了《論“花邊文學(xué)”》一文,發(fā)表在《大晚報(bào)·火炬》,對《倒提》大加批評,認(rèn)為是在替西洋人辯護(hù)。后來魯迅在編集《花邊文學(xué)》時(shí),即以“花邊文學(xué)”為書名,并在序言中說明“這一個(gè)名稱,是和我在同一營壘里的青年戰(zhàn)友,換掉姓名掛在暗箭上射給我的”。另一次是在8月,魯迅在《社會月報(bào)》大眾語特輯上發(fā)表了一篇《答曹聚仁先生信》,同一期雜志又刊登了共產(chǎn)黨的叛徒楊邨人的一篇反共文章。魯迅事先當(dāng)然不知道編者會有這樣的安排,但文章發(fā)表后就引來了“紹伯”(魯迅認(rèn)為是田漢,田漢則說是自己的表弟)的批評,他于8月31日在《大晚報(bào)·火炬》上發(fā)表《調(diào)和》一文,說魯迅是在“替楊邨人氏打開場鑼鼓”,并且嘲諷道:“誰說魯迅先生器量窄小呢?”魯迅對此非常憤慨,他在11月14日所寫的《答〈戲〉周刊編者信》中對此加以辯駁,并明確表示:“倘有同一營壘中人,化了裝從背后給我一刀,則我的對于他的憎惡和鄙視,是在明顯的敵人之上的。”這些戰(zhàn)友的攻擊讓魯迅耿耿于懷,他不但發(fā)表文章予以反擊,從而使得左聯(lián)內(nèi)部成員之間的分歧和矛盾公開化,而且不斷在給友人的信中吐露自己的憤懣。例如,1934年12月6日,他在給蕭軍、蕭紅的信中說:“敵人是不足懼的,最可怕的是自己營壘里的蛀蟲,許多事都敗在他們手里。”18日在給楊霽云的信中說:“叭兒之類,是不足懼的,最可怕的確是口是心非的所謂‘戰(zhàn)友’,因?yàn)榉啦粍俜馈@缃B伯之流,我至今還不明白他是什么意思。為了防后方,我就得橫站,不能正對敵人,而且瞻前顧后,格外費(fèi)力。”1935年4月23日在給蕭軍、蕭紅的信里再次提到:“敵人不足懼,最令人寒心而且灰心的,是友軍中的從背后來的暗箭;受傷之后,同一營壘中的快意的笑臉。”

因?yàn)檫@樣的經(jīng)歷,也由于左聯(lián)后期領(lǐng)導(dǎo)人對魯迅的態(tài)度和交往中存在的齟齬,魯迅逐漸主動或被動地疏離了左聯(lián)。眾所周知,左聯(lián)是中共直接領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)政治性很強(qiáng)的組織,魯迅雖然是它名義上的領(lǐng)袖,他的意見多數(shù)時(shí)候也會被重視,但左聯(lián)的實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)人則是其行政負(fù)責(zé)人如黨團(tuán)書記之類。后期左聯(lián)由于犯了宗派主義和關(guān)門主義的錯(cuò)誤,有時(shí)連魯迅都要被關(guān)在門外了。由此,魯迅對其產(chǎn)生不滿和疏離感也就不足為怪了,這種疏離感甚至?xí)鬟f給他熟悉的一些年輕作家。這一時(shí)期和他來往頗為密切的是從哈爾濱流亡到上海的蕭軍和蕭紅,魯迅對他們大力提攜,使其成名于文壇,并在來往書信中表達(dá)出他對當(dāng)時(shí)文壇的真實(shí)感受。1934年12月10日,魯迅在信中談到他對左聯(lián)的看法:“其實(shí),左聯(lián)開始的基礎(chǔ)就不大好,因?yàn)槟菚r(shí)沒有現(xiàn)在似的壓迫,所以有些人以為一經(jīng)加入,就可以稱為前進(jìn),而又并無大危險(xiǎn)的,不料壓迫來了,就逃走了一批。這還不算壞,有的竟至于反而賣消息去了。人少倒不要緊,只要質(zhì)地好,而現(xiàn)在連這也做不到。”不但如此,即使明知人手不夠,他也不建議蕭軍和蕭紅加入左聯(lián)。1935年8月,蕭軍《八月的鄉(xiāng)村》出版,反響很好,當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)左聯(lián)日常工作的徐懋庸有意介紹他加入左聯(lián),蕭軍請胡風(fēng)征詢魯迅的意見。1935年9月11日,胡風(fēng)就此致信魯迅,魯迅次日復(fù)信胡風(fēng),對此明確表示:“我?guī)缀蹩梢詿o須思索,說出我的意見來,是:現(xiàn)在不必進(jìn)去。最初的事,說起來話長了,不論它;就是近幾年,我覺得還是在外圍的人們里,出幾個(gè)新作家,有一些新鮮的成績,一到里面去,即醬在無聊的糾紛中,無聲無息。以我自己而論,總覺得縛了一條鐵索,有一個(gè)工頭在背后用鞭子打我,無論我怎樣起勁的做,也是打,而我回頭去問自己的錯(cuò)處時(shí),他卻拱手客氣的說,我做得好極了,他和我感情好極了,今天天氣哈哈哈……真常常令我手足無措,我不敢對別人說關(guān)于我們的話,對于外國人,我避而不談,不得已時(shí),就撒謊。你看這是怎樣的苦境?”從這里可以看出,一方面魯迅仍然看重自己左聯(lián)成員的身份,所以稱“我們”,但另一方面,他不想陷入一些日常無聊的糾紛中,而寧愿自己埋頭苦干,這樣“將來通盤籌算起來,一定還是我的計(jì)畫成績好”。包括蕭軍等文學(xué)青年,他也認(rèn)為還是留在外圍做自己的事情,可能成績更好。

這種回避行政瑣事、強(qiáng)調(diào)實(shí)干的態(tài)度,在魯迅的晚年常常流露出來。不管是面對親人許廣平,還是戰(zhàn)友馮雪峰、丁玲等,他都常常說出類似的話,就是要“做起來”“干起來”“切實(shí)地做”,不要只是高談闊論。魯迅自己,正是在一種時(shí)不我待的急迫感中,夜以繼日地加緊工作。然而,在這兩年中,竟然還時(shí)不時(shí)有一些“前進(jìn)的青年”認(rèn)為魯迅“現(xiàn)在不大寫文章, 并聲明他們的失望”,為此,魯迅在1935年的最后一個(gè)夜晚專門查勘了一下自己從1918年來的工作成績,發(fā)現(xiàn)最近三年寫的最多。事實(shí)勝于雄辯。就主要成績而論,在這幾年,他翻譯了果戈里的長篇小說《死魂靈》,寫作了《故事新編》中的多數(shù)短篇小說,以及大量“且介亭雜文”。這些雜文中不乏名篇,其中閃爍著思想的光輝,如強(qiáng)調(diào)“拿來主義”,肯定中國人的“自信力”,贊同文藝大眾化,關(guān)注底層人的生存境遇……此外,他提倡新興木刻運(yùn)動,編印版畫集,編輯出版奴隸叢書(收入蕭軍《八月的鄉(xiāng)村》、蕭紅《生死場》與葉紫《豐收》三部中長篇小說)。所有這些工作,無不在一定程度上推動了中國左翼文學(xué)文化向前發(fā)展。在這過程中,他的個(gè)別觀點(diǎn)時(shí)過境遷可能會令人感到驚訝,如他反復(fù)撰文提倡漢字拉丁化,這在今天看來顯然行不通,但他當(dāng)年之所以如此主張,是由于絕大多數(shù)中國人并不識字,繁難的漢字對他們掌握文化形成重大阻礙,他試圖通過漢字拉丁化的方案,使平民和底層民眾較快地掌握文字,進(jìn)而成為文化的主人。這種殷切的心理,無疑是非常可貴的。

魯迅左聯(lián)期間所作雜文的結(jié)集

尾聲

1935年夏秋之交,因建立國際反法西斯主義統(tǒng)一戰(zhàn)線的需要,時(shí)在莫斯科出席共產(chǎn)國際第七次代表大會的王明,指示蕭三寫信回上海,解散左聯(lián),另外成立統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的文藝組織。這封信直接寄給魯迅,由他轉(zhuǎn)交左聯(lián)負(fù)責(zé)人。魯迅開始頗感意外,后來同意左聯(lián)解散,但堅(jiān)持要發(fā)一個(gè)解散聲明,否則,他認(rèn)為不是“解散”,而是“潰散”。后來,左聯(lián)于1936年初無聲無息地解散了,不知何故,沒有發(fā)布聲明。同時(shí),另一個(gè)“文藝家協(xié)會”被組建起來,其領(lǐng)導(dǎo)核心仍是左聯(lián)的夏衍、周揚(yáng)等人。魯迅因?yàn)椴辉傩湃嗡麄儯虼司芙^加入,他從“我們”中游離出來,重新回到了“個(gè)人”時(shí)代。

魯迅在左聯(lián)最后的日子,過得并不愉快。包括“兩個(gè)口號”(魯迅與胡風(fēng)等支持的“民族革命戰(zhàn)爭的大眾文學(xué)”與周揚(yáng)等支持的“國防文學(xué)”)的論爭,讓他深感疲憊,并有一種不被理解的悲哀。據(jù)馮雪峰回憶,他1936年4月25日回到上海,第二天去見魯迅,魯迅對他說的第一句話就是:“這兩年我給他們擺布得可以!”其中含著無盡心酸。

然而魯迅只是對左聯(lián)的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)人的工作作風(fēng)等感到不滿,對于這個(gè)組織本身,他始終是認(rèn)同和愛護(hù)的。在左聯(lián)解散半年之后,1936年6月10日,他在病中接受訪問,一開頭就說:“‘左翼作家聯(lián)盟’五六年來領(lǐng)導(dǎo)和戰(zhàn)斗過來的,是無產(chǎn)階級革命文學(xué)的運(yùn)動。這文學(xué)和運(yùn)動,一直發(fā)展著;到現(xiàn)在更具體底,更實(shí)際斗爭底發(fā)展到民族革命戰(zhàn)爭的大眾文學(xué)。”仿佛左聯(lián)仍然存在似的。

魯迅一生參與的眾多社團(tuán)中,有兩個(gè)是他最珍視的,一個(gè)是《新青年》團(tuán)體,一個(gè)就是左聯(lián)。前者以啟蒙為要務(wù),后者以發(fā)展無產(chǎn)階級文學(xué)文化為目標(biāo)。由此,他產(chǎn)生了《新青年》情結(jié)和左聯(lián)情結(jié)。盡管在左聯(lián)內(nèi)部的不同時(shí)期有過跌宕起伏,但他始終初心不變:造就大群的新的戰(zhàn)士,為最廣大的中國人民創(chuàng)造新的生活……

注:本文撰寫過程中,參考了一些前賢及當(dāng)下學(xué)人所寫的回憶錄、傳記與研究著作,限于體例,未能于文中一一注明,謹(jǐn)此致謝。

(作者單位:華南師范大學(xué)文學(xué)院)