余連祥:錢玄同傳

編者按:錢玄同(1887—1939),原名錢夏,號疑古,浙江吳興人,北京師范大學、北京大學教授,中國現(xiàn)代思想家、文字學家。錢玄同先生在新文學運動、新文化運動、國語運動、古史辨運動以及音韻學諸方面都作出了杰出的貢獻。2019年是錢玄同先生逝世八十周年,《傳記文學》于2019年第7-9期連載余連祥著《錢玄同傳》,現(xiàn)合并發(fā)布,以饗讀者。

錢玄同

1933年,北京師范大學對在校服務20年以上的教職員贈送銀盾一座,錢玄同得到的銀盾上刻著“誨人不倦”四個字。錢玄同獲得這座“誨人不倦”銀盾,可謂當之無愧。

1913年8月,由于長兄錢恂的堅持,錢玄同來到北京,9月開始任職于國立北京高等師范學校及附屬中學,擔任國學、經(jīng)學教員。當時,他暫住西四北石老娘胡同中的錢恂家里。錢玄同和長子錢秉雄住在過廳的兩間房中。據(jù)錢秉雄回憶,讀中學時,父親曾談到當年不愿來北京的情形:“說句實話,當時我是極不愿到北方來,覺得北京是清王朝封建腐敗勢力的老巢,又是北洋軍閥袁世凱統(tǒng)治著的地方,極其專制蠻橫,哪有什么辛亥革命后民國的氣息,孫中山先生革命的計劃在這里是實行不通的,烏煙瘴氣得很!那時我只想在杭州浙江圖書館中找個工作,人地都相宜。”

初來北京高等師范學校,錢玄同只是國立北京高等師范學校歷史地理部及附屬中學國文、經(jīng)學教員。1915年北京高等師范學校增設國文部,錢玄同成為國文部教授,并兼任北京大學文字學教授。

該校前身為創(chuàng)辦于1902年的京師大學堂師范館,1904年改為優(yōu)級師范科。1908年5月,獨立為京師優(yōu)級師范學堂,校址遷往廠甸五城學堂。這是我國高等師范學校獨立設校的開始。1912年5月,改名為北京高等師范學校,陳寶泉出任首位校長。

陳寶泉(1874-1937),字筱莊,天津人,中國近代教育家。1896年在維新思潮影響下參加康有為創(chuàng)辦的強學會。1897年,考取京師同文館算學預備生。1901年,任天津開文書局編校。1902年協(xié)助嚴修創(chuàng)辦天津師范講習所。1903年由嚴修保送到日本留學,專攻速成師范科。1905年,任直隸學務公所圖書課副課長,主編《直隸教育雜志》,并與高步瀛合編《國民必讀》《民教相安》,還編著《國民鏡》《家庭談話》等教科類圖書多種。這些書都采用白話文,通俗易懂,廣受歡迎,成為新文化運動之先聲。

辛亥革命后的北京大學自嚴復去職后,章士釗不敢受命,從1912年12月起,由工科學長何燏時代理校長。何燏時是浙江諸暨人,據(jù)說是正式從日本大學畢業(yè)的兩名中國留學生之一,系數(shù)學家。胡仁源是浙江吳興(湖州)人,為蔡元培在南洋公學的學生,后留學日本、歐洲,學船艦工程,1913年初進北京大學任預科學長,后接替何燏時任北京大學代理校長、校長。何燏時和胡仁源這兩位浙江人,都屬于“海歸”,對于北大文科中占主導地位的桐城派老朽很不滿意,就設法從留日學生中引進章太炎弟子。在他們看來,去日本留過學的章門弟子,學貫中西,正是北京大學文科所需要的新鮮血液。去過日本的沈尹默,首先被他們誤認為章門弟子,引進到北大預科。據(jù)沈尹默回憶,胡仁源見到他,十分高興地說,“現(xiàn)在好了,來了太炎先生的學生,三十歲,年紀輕”。其言下之意是,有了章門弟子,對北大的那些老朽可以不理會了。

北大聘請沈尹默,可謂“弄假成真”。1913年起,章門弟子紛紛北上,黃侃、馬裕藻、沈兼士、朱希祖、朱宗萊、周作人等執(zhí)教北大。錢玄同也因同門和同鄉(xiāng)的關系兼任北京大學和北大預科文字學教員。隨后數(shù)年,以章門弟子為核心的浙江籍教師取桐城派教員而代之,主宰北大文科。在新文化運動前后,北大國文系成了浙江籍章門弟子的天下,以致于現(xiàn)代評論派的陳西瀅在《閑話》中以“某籍某系”來指稱浙江籍教師主宰的北大國文系。

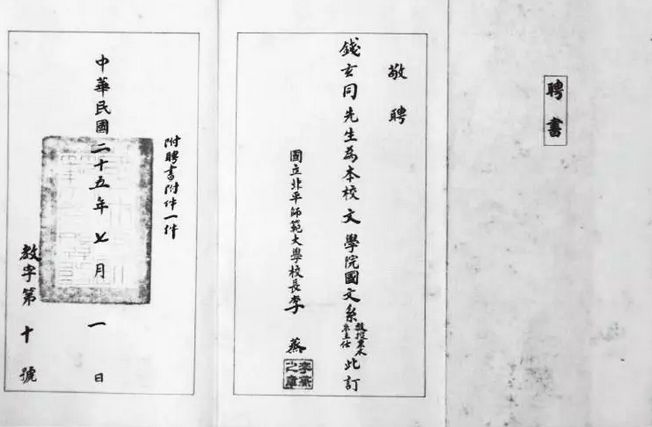

國立北平師范大學文學院國文系給錢玄同的聘書

錢玄同一直是北京師范大學的教授,在北京大學只是兼職教授,但他仍與北京大學教授一樣上課,領的也是北京大學教授的薪金。據(jù)陳明遠《文化人的經(jīng)濟生活》(陜西人民出版社2010年6月版,第165頁),1919年北京大學本科教授七級,胡適、朱希祖、沈尹默、劉師培等,月薪280銀圓。八級月薪260銀圓。九級,周作人、錢玄同、馬裕藻、沈士遠、朱宗萊等,月薪240銀圓。魯迅擔任《中國小說史》講師,每課時3銀圓,課時費遠不及九級教授。

章門弟子在學界首次嶄露頭角是在“讀音統(tǒng)一會”上。1913年2月,“讀音統(tǒng)一會”正式召開會議,會議的主要議題便是制定統(tǒng)一的注音方案。經(jīng)過三個月的爭論后,會議最終通過以朱希祖為首的章門弟子的提案,采納了章太炎擬定的標音符號,從中擇取了39個紐文和韻文,并將之命名為“注音字母”,由教育部拖延到1918年底才正式頒布。關于此事經(jīng)過,與會的許壽裳曾回顧說:“會員中,章門弟子如胡以魯、周樹人、朱希祖、馬裕藻及壽裳等,聯(lián)合提議用先生之所規(guī)定,正大合理,遂得全會贊同。其后實地應用時,稍加增減,遂成今之注音符號。”與會的錢稻孫為錢玄同的侄子,也是支持章門弟子的教育部官員。會后,從杭州來的朱希祖和從上海來的馬裕藻都留在了北京,進入北京大學國文系。錢玄同盡管沒有參加這次會議,但他卻是日后國語運動中推廣“注音字母”的中堅力量。錢玄同主持編訂的《國音常用字匯》就用注音字母來標注漢語常用字匯的“國音”,為日后普通話的推廣奠定了語音基礎。

查閱錢玄同日記,發(fā)現(xiàn)他在北京的第一年日子難過。他受人排擠,上的課少,月薪“不足百金”,只能寄住在兄長錢恂家,沒錢自己賃屋而居,把家眷接來北京。從第二年開始,馬裕藻等章門弟子給他安排了不少課,收入增加了,但又疲于編講義和上課,最多時每周達27課時。沒過幾年,錢玄同就成了新文化運動中的文化名人。

當年北京文化界的浙江籍名人有“一錢二周三沈五馬”之說。“一錢”指錢玄同,“二周”指周樹人(魯迅)、周作人兄弟,“三沈”是沈士遠、沈尹默和沈兼士三兄弟,“五馬”是馬裕藻、馬衡、馬鑑、馬準和馬廉五兄弟。“五四”新文化運動時,這“一錢二周三沈五馬”經(jīng)常在八道灣“二周”家相聚,又在中山公園來今雨軒喝茶或宣武門外的廣和居聚餐。席中自然少不了有錢玄同又快又響的講話聲。

收入增加后,錢玄同就把住在紹興娘家的妻子徐貞接來北京,一家人租住在宣武門外香爐營頭條。這房子盡管有兩個院落,但與房東合住,總是不太方便,錢玄同就在高師教職員寄宿舍中要了一間房子,有時他就干脆住在那里。后來,他在《新青年》上發(fā)表的文章,在孫伏園編的《晨報》副刊上發(fā)表的雜文,都是在寄宿舍里寫的。他嫌家中孩子多、亂、不安靜,不在家中工作,經(jīng)常有家不回,單身住在師大宿舍或孔德學校。1934年患病后才搬回家居住。他盡管不居家,但每日上課以外,必須回家省視,被朋友們戲稱“無事三十里”。不過從其日記來看,家里有孩子或太太患病,他還是會搬回家里住,以便照顧病人。

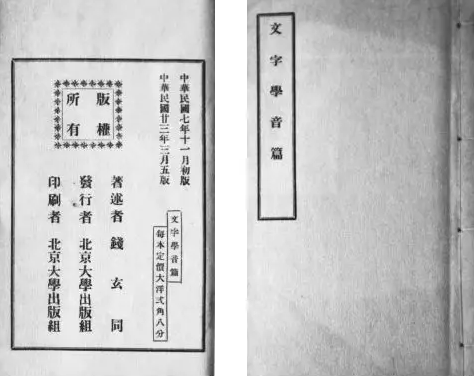

1917年,北京大學文字學課分別由兩位章門弟子講授,朱宗萊講文字學的形義部分,錢玄同講音韻部分。1918年,錢玄同把教這門課的講義油印了兩大冊《音韻學講義》。不久又將兩大冊節(jié)編作《文字學音篇》,這是我國高等院校漢語音韻學課程最早的一部教材,也是中國第一部音韻學通論性的著作,首次把古今字音的演變劃分為周秦、兩漢、魏晉南北朝、隋唐宋、元明清、現(xiàn)代六個時期,形成了第一個完整的漢語語音史分期學說。該書首次把近代音列入研究范圍,指出《中原音韻》是近代北音的上源,拓寬了音韻學的研究范圍。錢玄同在傳統(tǒng)音韻研究中,開始使用音標做為標音工具。這一與國際音韻學接軌的方法,實乃漢語音韻史上的一大進步。

《文字學音篇》初版于1918年,由北京大學出版組出版,到1937年已出至第6版。1988年山西人民出版社出版的《錢玄同音學著作選輯》和1999 年中國人民大學出版的《錢玄同文集》第5卷都收錄了這部著作。在臺灣,1964年學生書局也重印過該書。

《文字學音篇》

錢玄同編寫的另一部有名的講義為1920年在國語講習所編印的《國音沿革六講》,專門用一講來介紹“現(xiàn)代的標準音――注音字母”。

作為京城名教授,錢玄同不僅講義編得好,而且課講得精彩。幾門課在不同的學校反復講授,自然就熟爛于心。在京城二三十年代弟子的印象中,錢玄同上課從來不帶講義,只發(fā)幾張音韻表。弟子徐鑄成回憶道:“每次上課,他總先在課堂外等候了,鐘聲一響,立即走上講壇,用鉛筆在點名簿上一‘豎’,就立即開講。講起來真是口若懸河,滔滔不絕。”他上課只帶一支粉筆,而講每一個字的起源,從甲骨、鐘鼎、大小篆、隸書,源源本本,手寫口談,講得清清楚楚,把這樣一門本來很沉悶的課,講得生動有趣。

錢玄同上課對自己還有很多規(guī)矩,比如要站著為學生上課。晚年患有血壓高毛病,犯病時,他就戴著金屬箍站著上課,學生請他坐著講,他卻執(zhí)意不肯。

錢玄同也從不把分數(shù)當作學生的命根子,考試時常常如同他點名一樣輕描淡寫,一筆帶過。學生期末考后他也從不閱卷。張中行在《〈錢玄同文集〉序》說:“我是錢玄同先生的不成器弟子。”張中行1931年考入北大后,聽了一年錢玄同講的“中國音韻沿革”。在張中行印象中,錢玄同“中等身體,偏于豐滿,面部大而白凈,眼也大而很近視”。錢玄同口才出眾,“用普通話講,深入淺出,條理清晰,如果化聲音為文字,一堂課就成為一篇精煉的講稿。記得上學時期曾以口才為標準排名次,是胡適第一,錢先生第二,錢穆第三”。而錢玄同授課,最大的特點似不在于口才如何。張中行晚年在《紅樓點滴三》中回憶道:“上一學期終了考,他來了,發(fā)下考卷考題之后,打開書包,坐在講桌后寫他自己的什么。考題四道,旁坐一個同學告訴我,好歹答三道就交吧,反正沒人看。我照樣做了,到下課,果然看見錢先生拿著考卷走進教務室,并立刻空著手出來。”后來才知道,期考而不閱卷,是錢先生特有的作風,學校也就只好刻個“及格”二字的木戳,一份考卷蓋一個,只要曾答卷就及格。

徐鑄成則說:“每學期批定成績時,他是按點名冊的先后,六十分,六十一分……如果選這一課程的學生是四十人,最后一個就得一百分,四十人以上呢?重新從六十分開始。”

北大、北師大都買錢玄同的賬。但當時燕大里的美國人辦事比較較真,說按照學校規(guī)定,不改試卷就扣發(fā)薪金。錢玄同一聽此話,也爽快,就把鈔票和試卷一起退回,并附信說:“薪金全數(shù)奉還,判卷恕不從命。”

不過這兩位弟子數(shù)十年后的回憶,未免是“小說家言”。查看錢玄同日記,經(jīng)常有閱卷記錄。日記中記下了期末的考題,也有閱卷的記錄。北京大學和北京師范大學的入學考,錢玄同往往參與出卷和閱卷。

順便提一下,五四運動后,北京大學名聲大振。許多在北京大學當教授的人,都不免神氣十足。那時錢玄同作為北師大的教授,同時也兼任北大教授,但他主次分明,并不以北大教授自居。查閱他當年在《新青年》雜志發(fā)表的文章,文末常附記“于西北園北京高師教職員宿舍”字樣。錢玄同原先在高師附中任教,默默無聞。高師校長陳寶泉獨具慧眼,擢升他為教授。錢玄同不忘陳寶泉的知遇之恩,始終以高師一員自居。

弟子顧學頡在《錢玄同傳略》一文中說,錢玄同對“所講內(nèi)容,非常熟悉,如數(shù)家珍。例如講《春秋》,某公某年某月某事,左氏如何,公、谷如何,古文家某人某說,今文家某說,清、近人又如何說,某說是,某說非,理由如何等,就像講故事一樣。講《說文》,某部首某字古文怎樣寫,甲金又怎樣,許氏又是怎樣把形體和解說弄錯了,隸草又如何演變,后來又怎樣變成了簡體字,一路講來,印象既深刻,興趣也很濃……講課時,常拿一本書,兩手翻弄。同學們以為是講稿或參考書……原來是一本《漢書》,和講課內(nèi)容毫不相干……又一次……卻是一本空白的無字天書”,“他近視程度非常深,眼鏡上就像扣著的兩只小酒杯,可以想到,是長年看書用功視力消損的結果”。錢玄同虛齡4 歲,就由父親親授《爾雅》。每天都要站著背誦,背熟時往往腿就站僵了。日后在日本留學,章太炎在日本東京講“說文解字”等內(nèi)容,錢玄同反復聽了兩遍。來到北京,又熱衷于買書讀書,學問日益精深。

當然,博聞強記的錢玄同,偶爾也會講錯。有一次,錢玄同在新開設的“中國音律沿革”課上講課時,與學生張中行就古代一個音律的問題討論了起來。不過,兩人的觀點卻截然相反。錢玄同上課從不帶書和紙,但每一個音律的起源以及演變經(jīng)過,就能講得清清楚楚。而張中行恰好對他所提到的這個問題也很有研究,因此兩人都認為自己說得正確,誰也不肯認輸。

此時,班上一名同學提到了一本書里的內(nèi)容,錢玄同猛然想起,原來張中行說的才是正確的,而自己堅持的看法其實是一種誤讀。于是,錢玄同立刻改口,笑著對張中行說:“是的,你是對的。沒想到,你對此研究得如此透徹,將來一定大有作為。”接著,錢玄同又誠懇地對張中行大加贊賞,最后說得張中行不好意思地連連擺手,甚至忘了之前的爭辯,把錢玄同當作了知音,更對他敬佩不已。

課后,有學生不解地問:“錢教授,之前的辯論明明是您輸了,可為什么一點尷尬的氣氛都沒有呢?”錢玄同大笑著說:“錯了就坦誠地認輸,這有什么好尷尬的呢?不過,認輸可是有技巧的,不要一直說‘我錯了’,而要強調(diào)‘你是對的’。如此,既表現(xiàn)了自己敢于認錯的立場,又能讓對方感受到肯定和尊重,自然不計較輸贏的結果,尷尬也就無從而來了。”學生聽完,十分佩服,連連點頭。

錢玄同不僅對授課內(nèi)容爛熟于心,而且授課風格十分幽默,可謂是深入淺出的高手。錢玄同在北師大中文系講傳統(tǒng)音韻學,講到“開口音”與“閉口音”的區(qū)別,一同學請他舉一個例子,他便講述了這么一則趣事——

北京有一位京韻大鼓女藝人,形象俊美,特別是一口潔白而又整齊的牙齒,使人注目。女藝人因一次事故,掉了兩顆門牙,應邀赴宴陪酒時,坐在賓客中很不自在,盡量避免開口,萬不得已,有人問話才答話。她一概用“閉口音”,避免“開口音”,這樣就可以遮丑了。如這樣的對話:

“貴姓?”

“姓伍。”

“多大年紀?”

“十五。”

“家住哪里?”

“保安府。”

“干什么工作?”

“唱大鼓。”

以上的答話,都是用“閉口音”,可以不露齒。

等到這位女藝人牙齒修配好了,再與人交談時,她又全部改用“開口音”,于是對答又改成了:

“貴姓?”

“姓李。”

“多大年紀?”

“十七。”

“家住哪里?”

“城西。”

“干什么工作?”

“唱戲。”

學生聽了都大笑,對“開口音”和“閉口音”的區(qū)別印象深刻。

好走極端的錢玄同,偶爾也會以極端的方式來表彰和鼓勵學生。1926年秋,丁聲樹初中畢業(yè)后,千里迢迢來到北京,考入北京大學預科。1928年秋,預科畢業(yè),升入北京大學國文系學習,1932年畢業(yè)。

丁聲樹喜歡聽錢玄同的“音韻沿革”和“說文解字”兩門選修課。他是錢玄同的得意門生,對《說文解字》熟爛于心,又對殘本《切韻》以及歷代韻書、字書頗有研究。丁聲樹寫的畢業(yè)論文,學術功力不錯,頗有創(chuàng)見,錢玄同破天荒給了他一百分,一時傳為美談。正是憑借錢玄同的“非常態(tài)”獎掖,丁聲樹大學畢業(yè)后順利進入中央研究院歷史語言研究所工作,先后任助理員、編輯員、副研究員,并最終成為語言學家。

錢玄同為人謙虛,學生畢業(yè)留校,多年同事下來,成了亦師亦友的關系。他向章太炎介紹學生魏建功,稱是“北平大學的同事”,而不說“小門生”。凡是大學里的學生,他一概稱先生;等相處熟了,又改稱兄。

錢玄同生前愛講的一段話是:“三綱者,三條麻繩也,纏在我們的頭上,祖纏父,父纏子,子纏孫,代代相傳,纏了二千年。新文化運動起,大呼解放,解放這頭上的三條麻繩。我們以后絕對不得再把這三條麻繩纏在孩子們的頭上;孩子們也永遠不得再纏在下一輩孩子們的頭上!”他稱自己的三位公子為“世兄”,可謂多年父子成朋友。

錢玄同在北師大、北大教書數(shù)十年,桃李滿天下。由于名聲大,社會上喜愛文字音韻的學者也慕名前來拜師求教。據(jù)黎錦熙回憶,連傳奇人物符定一都有意拜錢玄同為師。符定一生于1877年,年長錢玄同十歲,是黎錦熙的湖南老鄉(xiāng),1908年畢業(yè)于京師大學堂師范館。曾任資政院秘書、順天高等學堂教習。辛亥革命后回湖南從事教育工作,歷任岳麓書院山長、湖南省教育總會會長、湖南省立第一中學校長、湖南師范學校校長。1912年創(chuàng)辦省立一中,毛澤東為其弟子,師生來往甚密,情誼彌篤,并于1925年搭救過毛澤東。1926年6月,任北洋政府財政部次長,兼鹽務署署長、稽核總所總辦,1927年3月辭職。

1918年,符定一、易克臬與黎錦熙三位湖南同鄉(xiāng),相約發(fā)奮研究《說文解字》,并認為非從古音韻學入手不可。他們打聽到北京有一位錢夏先生,浙江吳興人,得章太炎之真?zhèn)鳎夷芫C合顧炎武、江永、孔廣森、段玉裁、戴震、嚴可均諸家之長,所得超過于其師,可是崖岸甚高,脾氣頗大,若要拜他做老師,必須具備紅紙門生帖子,正式“拜門”,并奉“贄敬”數(shù)百元。另兩位提議各湊上兩百元一同去拜門,但黎錦熙當時手頭緊,又覺得這個辦法太舊式了,就說:“焉有君子而可以貸取乎!”于是這事便不了了之。不久他們兩位設法弄到兩大冊北大油印的《音韻學講義》,上署錢玄同,說這個人就是錢夏。黎錦熙還不太相信,說:“錢玄同就是錢夏?不太像吧!”黎錦熙后來跟錢玄同成了熟悉的朋友,就拿此事問錢玄同,錢玄同證實自己就是錢夏。不過他們所說的行“叩頭禮”的傳聞,是黃侃的,居然“黃冠錢戴”了。黃侃說自己的學問是“叩頭”來的,誰想拜他為師,必須行“叩頭禮”。

1924年,黎錦熙才介紹符定一與錢玄同相識。此后符定一經(jīng)常向錢玄同討教音韻問題。得到錢玄同指點,符定一編著了《聯(lián)綿字典》。《聯(lián)綿字典》是一部專收各種雙音詞的詞典。符定一的這部煌煌巨著,耗時30年,在現(xiàn)代辭書史上具有重要的歷史地位。

錢玄同還破例接收了一位前來“偷聽”的洋學生。

倉石武四郎(1897—1975),出生于書香門第,其父倉石昌吉是明治維新時期著名思想家、教育家福澤諭吉的學生。1928年至1930年,倉石武四郎被日本文部省派往中國留學。倉石早年在日本的漢語學習,主要接受了日本傳統(tǒng)的“訓讀法”,基本學會了“啞巴漢語”,且能初步閱讀中國傳統(tǒng)的經(jīng)史子集。

倉石武四郎于1928年3月,以日本文部省資助的在外研究人員身份來到北京。他與吉川幸次郎一起向一位旗人奚待園學習《紅樓夢》,練習漢語口語,了解北京風情。他們每天上午用3個小時學習一回小說,一直學了4個月。此后在俞平伯家學翻譯,通過練習把夏目漱石的《哥兒》等日文作品翻譯成白話文來學習用白話文寫作;每周一次參加楊鐘羲家的雪橋講舍,以舊式的拜師方式聽傳統(tǒng)文人的私人講學。

1928 年,倉石武四郎在北平尚賢公寓

倉石武四郎的興趣,是在清代考據(jù)學特別是小學、音韻的研究上。他真正想聽的課程,是錢玄同在北師大開設的“國音沿革”和“說文研究”。他通過馬廉向錢玄同提出了聽課請求,得到的回答是:“我在北京大學也有類似的課程,況且北大有旁聽制度,去那里如何?倘若一定要在師范大學,那里沒有旁聽制度,我自然無法答應,不過,也許可以偷聽……”倉石武四郎心領神會,1929年秋季學期開始了在北師大的“偷聽”生涯。他在北師大“偷聽”的課有:錢玄同的“國音沿革”、“說文研究”,孫人和的“詞學”,沈兼士的“文字形義學”,黃節(jié)的“曹子建詩”。

對此,倉石武四郎自述道:“從1929年秋季學期開始,我就正式作為偷聽生,差不多每天去師范大學聽課。”“當時我住在西城的城墻附近的孫人和先生家中,從地理位置上說,距離師范大學要比北京大學近些,而且出了師大就是琉璃廠,十分便利。”([日]倉石武四郎著:《倉石武四郎中國留學記》,榮新江、朱玉麒譯注,中華書局2002年版,第240頁)

倉石武四郎從1929年秋季開始去北師大“偷聽”錢玄同的課,1930年春季又聽了一學期。查《錢玄同日記》,早在1929年2月18日,就有記載“大連滿鐵圖書館之松崎鶴雄、柿沼介( 新來) 及小林胖生( 將歸) 三人賞晚飯于忠信堂”。(楊天石主編:《錢玄同日記(整理本)》(中),北京大學出版社2014年版,第738頁)松崎鶴雄(1867—1949)是日本著名的漢學家、版本目錄學家。當時在南滿洲鐵道株式會社大連圖書館任職。幾天后,錢玄同回請了他們一次:“賞日本人在彰林春吃飯, 賓主共十一人: 倉石、柿沼、小林胖生、松崎、尹默、玄同、遇夫、隅卿。” (上書,第740頁)遇夫是指語言文字學家楊樹達。沈尹默和馬隅卿也都是錢玄同的好友。所記的4位日本人,有3位就是前幾天以南滿洲鐵道株式會社大連圖書館的名義宴請錢玄同他們的幾位。另一位倉石就是倉石武四郎,應該是小林胖生帶去的。賓主11人,日記只記了8人,可見錢玄同對倉石武四郎留下了深刻的印象。不過倉石與馬隅卿更熟一些。他想去北師大聽錢玄同的課,就讓馬隅卿充當了“說客”。錢玄同對倉石有較好印象,因而建議去“偷聽”。

這一“偷聽”經(jīng)歷并非一帆風順,在聽課過程中也遇到了小插曲。倉石武四郎對此的描述是:“發(fā)生了一件令人十分難堪的事情。”(上書,第236頁)在課堂上,本來音韻課的講義都是隨便發(fā)給學生的,所以倉石武四郎拿到講義沒有問題。但有一次,學校辦公室的人來教室,對照名單發(fā)講義資料,發(fā)現(xiàn)了這位偷聽生。當時,倉石武四郎急得像熱鍋上的螞蟻。辦公室的人來到他身邊并停了下來,其他學生大致了解他的情況,目光齊刷刷地射向了這位“偷聽生”。錢玄同也停止授課,從講臺上往下看。幸好坐在旁邊的研究生院的學生孫楷第熱心地為這位“偷聽生”辯解。錢玄同也對辦公室的人說道:“快點兒往前發(fā)!”最后,辦公室的人也就不再追究了。

倉石武四郎在錢玄同的課上做了大量筆記,這些筆記成了倉石武四郎回日本后進行漢語研究和教學的珍貴資料。倉石武四郎認為“當時聽錢先生的講課,的確對我?guī)椭艽蟆N椰F(xiàn)在好像是在招認一般,我在京都大學開始講課時,曾將他的講義作為藍本。不僅對我來說是藍本,對中國學生而言也是一樣。”(上書,第236頁)

他在中國的兩年多“游學”,學會了漢語口語、白話文寫作以及現(xiàn)代國語的教學法,特別是從錢玄同那里學習注音字母、“國音”字和漢語音韻史等,為日后在日本開創(chuàng)性的現(xiàn)代漢語教學打下了基礎。倉石武四郎日后成了著名的中國語言文學研究專家,是國立東京大學名譽教授、日中學院院長、東方學會評議員、中國語學研究會理事長。錢玄同對倉石武四郎的影響,可以說是民國國語運動對日本現(xiàn)代漢語教學影響的一個縮影。倉石武四郎的成就表現(xiàn)在經(jīng)學、文學方面,尤其表現(xiàn)在語言研究和語言教學領域的重要貢獻。周一良指出,倉石武四郎“致力于日本的現(xiàn)代漢語教育,并作出杰出貢獻,因而成為現(xiàn)代中國語研究的泰斗”。

由于年紀大者往往比較保守僵化,錢玄同曾說過一句名言:“人到四十就該死,不死也該槍斃。”1927年,錢玄同年屆40時,還真打算在《語絲》周刊上編發(fā)一期 《錢玄同先生成仁專號》,他與朋友們準備了挽聯(lián)、挽詩、祭文等稿子,都是一些幽默的作品。

當時正值張作霖進駐北京自稱大元帥,用“武器的批判”對付新聞界和文化界的“批判的武器”,邵飄萍、林白水、李大釗等人相繼遇害,白色恐怖籠罩京城,進步教授人人自危,魯迅等人離家避難。為避免引起麻煩,這個專刊并沒有刊行。但《語絲》周刊在與南方交換廣告時,這個專刊的要目在南方某刊物上登出來了。不明內(nèi)情的人一見目錄,信以為真,并互相轉告。一時間,錢玄同的朋友、學生紛紛致信悼唁,演出了一場悼念活人的鬧劇。

錢玄同40歲那年沒有“成仁”,不用朋友們來為其“悼亡”。不過此后他經(jīng)常要為朋友們悼亡了。

1930年1月13日,單不庵去世。單不庵是錢玄同嫂子單士厘的堂弟,曾任北京大學教授,深研宋明理學,重考據(jù),長訓詁,曾重新校勘段氏《說文解字注》,對中國歷史和哲學也頗有研究。單不庵生于1877年,年長錢玄同十歲。1906年,單不庵應錢恂邀請,赴日本游學,幫助錢恂從事編撰工作,成為錢玄同的知己。盡管兩人只在日本相處半年,但錢玄同回家省親,最高興的事便是能與單不庵暢談。1920年,單不庵應聘任北京大學國文系講師兼圖書館主任,不久升任教授。錢恂家逢年過節(jié)的家宴以及生日宴,單不庵也像家人一樣,一起入席。

在追悼會上,錢玄同以講述單不庵的治學經(jīng)驗為悼詞,發(fā)表了長篇演說《亡友單不庵先生》,后經(jīng)整理,發(fā)表在《大公報》4月21日的《文學副刊》上。他還另作了《單不庵傳》。錢玄同十分佩服單不庵為人治學的“健實”精神。

1934年6月19日,劉半農(nóng)與白滌洲等5人赴西北調(diào)查平綏鐵道沿線的方言,歸途中劉半農(nóng)在張家口得了傳染病“回歸熱”,由白滌洲伴他回北平。后來又轉為黃疽病。由于救治略遲,7月14日在協(xié)和醫(yī)院去世,終年44歲。

劉半農(nóng)

劉半農(nóng)早年在上海積極給陳獨秀主編的《新青年》投稿,和錢玄同兩人由此結為好友。1917年初,北大校長蔡元培聘請陳獨秀出任文科學長。陳獨秀把劉半農(nóng)帶到了北大。劉半農(nóng)與胡適、錢玄同等人成為《新青年》團體的骨干,是《新青年》六位輪值編輯之一。劉半農(nóng)積極嘗試,用江陰方言來寫新詩。他還注重民俗學,與周作人等北大老師發(fā)起搜集地方民歌民謠。

在文學革命大旗豎立之初,舊文人采取了“漠然無觀”和“夷然不屑與辯”的態(tài)度。為擴大 《新青年》的影響,引起社會更廣泛的關注,特別是要對一些守舊派思想進行全面批判,編輯們煞費苦心。錢玄同和劉半農(nóng)經(jīng)過一番策劃,決定以一反一正兩種截然不同的觀點寫文章,引起爭論,批駁那些腐朽落后的反對新文化運動的頑固派。1918年3月,錢玄同化名“王敬軒”在《新青年》上發(fā)表題為《文學革命之反響》一文,用桐城派古文的筆法,洋洋灑灑數(shù)千言,羅織新文化運動種種罪狀,攻擊主張新文化的人是不要祖宗。劉半農(nóng)則撰寫萬余言的《復王敬軒書》,針對王敬軒所提出的所有觀點一一加以駁斥,把實無其人的“王敬軒”批駁得體無完膚。這實際上是錢、劉二人演出的一場 “雙簧”戲,故意制造一場論戰(zhàn),以便把問題引向深入,喚起社會的注意。

這一招果然很靈。一位自稱“崇拜王敬軒者”致信陳獨秀,質(zhì)問《新青年》:“貴志記者對于王君的議論,肆口大罵,自由討論學理,固應如是乎!”終于有人接招,正中《新青年》同仁的下懷,他們的挑戰(zhàn)再也不是空中揮拳,無的放矢。陳獨秀當即給署名“崇拜王敬軒者”復信說:“本志自發(fā)刊以來,對于反對之言論,非不歡迎。”言外之意,《新青年》所愁者,正是反對的議論太少,討論的空氣太寧靜。如今不同了,一下子熱鬧起來,而這個功勞當然要歸于化名“王敬軒”的錢玄同以及對之批判的劉半農(nóng)。

錢玄同、劉半農(nóng)的“雙簧”戲中,前者把林紓捧上了天,后者把林紓罵入了地獄。林紓是近代文學家,又是不懂外文的翻譯家。林譯小說曾經(jīng)風靡一時,胡適、錢玄同等,也是林譯小說的“粉絲”。胡適坦承,閱讀過百來部林譯小說。翻閱錢玄同的早年日記,有不少閱讀林譯小說的記載。

唱“雙簧”戲的錢玄同(左)與劉半農(nóng)

被《新青年》褒貶的林紓,寫了《論古文白話之相消長》《致蔡鶴卿書》,對白話文大加討伐,攻擊北京大學的新派人物“覆孔孟,鏟倫常”,表示要“拚我殘年極力衛(wèi)道”。當時的北京大學校長蔡元培(鶴卿)在《答林君琴南書》中義正詞嚴給予駁斥,申述了北京大學循“思想自由”原則,取“兼容并包”主義,支持文學革命與新思潮的傳播。

在北大,胡適等人瞧不起自學成才的劉半農(nóng)。劉半農(nóng)便于1920年春赴歐洲留學,初入英國倫敦大學院,在語音實驗室工作;次年轉入法國巴黎大學,并在法蘭西學院聽講,攻實驗語音學。他于1925年獲法國國家文學博士學位,成為第一個獲得以外國國家名義授予的最高學銜的中國人。此后,劉半農(nóng)回到北京大學,任國文系教授,兼任北大研究所國學門導師,建立了語音樂律實驗室,成為中國實驗語音學奠基人。

劉半農(nóng)剛回國,就發(fā)起組織了“數(shù)人會”,專談語言音韻之學。會員每周聚餐開會,輪流主席,沒有教育部的經(jīng)費,聚餐費用實行AA制。錢玄同主張趁“數(shù)人會”之便,專議“國語羅馬字”問題,由趙元任主稿。所謂“數(shù)人”,即劉半農(nóng)、趙元任、錢玄同、黎錦熙、汪怡、林語堂6人。“數(shù)人會”的6個成員中,除劉半農(nóng)外,5個人是“國語羅馬字拼音研究委員會”的在京委員。經(jīng)過一年時間,到1926年9月,開會22次,九易其稿,終于議定了《國語羅馬字拼音法式》,并由“國語羅馬字”委員會通過。“數(shù)人會”在漢語拼音方面的努力研討,為日后制定漢語拼音方案打下了良好的基礎。

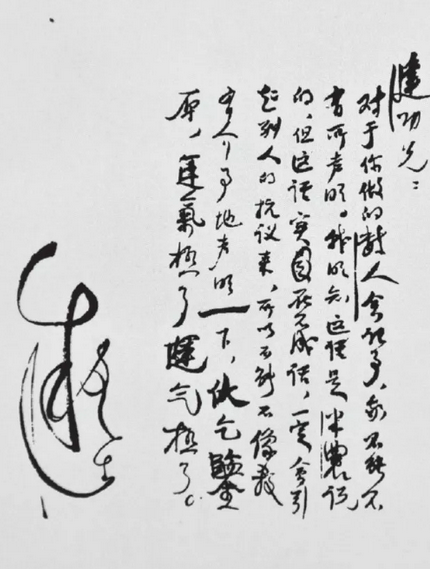

錢玄同關于“數(shù)人會”的手札

錢玄同于7月17日寫了《亡友劉半農(nóng)先生》,發(fā)表在《國語周刊》第147期。在這篇悼念的文章里,錢玄同對好友的英年早逝表示震驚:“我那時得到了這個噩耗,不禁怔住了,心想怎么生龍活虎般的半農(nóng)竟會死了呢?”文章專就劉半農(nóng)與國語運動的三項工作來說總結其貢獻。他認為劉半農(nóng)一生最重要的學問亦即在此。文章說,這三點在國語問題上是三個部分,而在半農(nóng)的工作上則為前后三個時期:(一)革新文學,創(chuàng)作新詩,征集歌謠,究求文法;(二)實驗四聲,研究國語;(三)調(diào)查方言,搜采辭類。9月14日,在北京大學二院禮堂舉行了劉半農(nóng)的追悼會,錢玄同參加追悼會,并講了話。

3個月后,白滌洲患傷寒病逝世,終年34歲。白滌洲是著名的青年語言學家,是“數(shù)人會”非常得力的助手。就在他逝世的前幾天還去北京大學聽錢玄同講“古音考據(jù)沿革”課,認真寫筆記,想為錢玄同留一份上古音韻學講義。他逝世后,錢玄同作了《哀青年同志白滌洲先生》,發(fā)表在《國語周刊》第160期。據(jù)錢玄同回憶,自己身體衰弱,心緒紛亂,正苦于沒有精力來編講義。白滌洲主動向錢玄同表示:“我今年再來聽講古音功課,寫筆記,明年夏天講完寫完之后,由您校閱一過,將它出版,好不?”錢玄同自然求之不得。9月20日,星期四,錢玄同第一次上課,白滌洲就攜夫人徐溶一同來聽課記筆記。錢玄同很好奇,下課時問白滌洲,為何攜夫人一起來。白滌洲答道:“下星期四(27日),我正在鄭州,當囑她來筆記;今日先同她來筆記一次以資練習。”

1936年4月,《國語周刊》第238期發(fā)表的《古音考據(jù)沿革》,就是白滌洲生前聽錢玄同講音韻學課所作的筆記。這是一篇很可貴的上古音韻學資料,只可惜是內(nèi)容太少了!《國語周刊》發(fā)表這篇筆記時所加的編者《附記》中說:“現(xiàn)在發(fā)表的只是起頭的一點兒。剛講一課,白先生就逝世了。他只記了這一次!所以有得發(fā)表的也就只有一點兒。”看這編者的語氣,很可能《附記》就是錢玄同自己寫的。黎錦熙在《錢玄同先生傳》中提到這事時感慨地說,《古音考據(jù)沿革》“算是白先生的遺著,而現(xiàn)在又成為錢先生的遺說了”。

1935年10月8日,黃侃因飲酒過多而病逝,享年49歲。錢玄同撰寫了挽聯(lián),于1935年12月發(fā)表于《制言》半月刊(第7期):

小學本師傳。更紬繹韻紐源流,黽勉求之。于古音獨明其真諦。

文章宗六代。專致力沉思翰藻。如何不淑。吾同門遽喪此雋才。

錢玄同在《致潘景鄭書》中坦言:“季剛兄作古,聞之心痛。弟與季剛自己酉年訂交,至今已廿有六載。平日因性情不合,時有違言。惟民國四、五年間商量音韻,最為契合。廿一年之春于余杭師座中一言不合,竟至斗口。豈期此別竟成永訣。尤今思之,吾同門中精于小學文辭如季剛者有幾人耶?上月曾有挽聯(lián)寄交汪旭初(汪東)兄轉中央大學之追悼會。今錄一紙附奉。如《制言》第七期以后尚有對于季剛之挽辭,乞以此聯(lián)附錄紙尾,幸甚,幸甚。”由此可見,錢玄同、黃侃這兩位得章太炎小學真?zhèn)鞯母咦悖M管錢玄同激進,黃侃守舊,并由此而發(fā)生磨擦,但是錢玄同對黃侃的敬重卻始終未變。

黃侃

章太炎擁有許多弟子,晚年編《同門錄》,僅及門弟子多達百人,而最得意的弟子有5人,時人用太平天王制戲分為:天王黃季剛,東王汪東,西王朱希祖,南王錢玄同,北王吳承仕。他們各繼承師說一端,自成系統(tǒng)。與章太炎關系最密切者,當推錢玄同、朱希祖和吳承仕,而吳承仕拜門則比錢玄同晚了6年。錢玄同幫老師做了許多事,成了先生的左右臂,很得先生倚重。章太炎的重要著作《小學答問》就是由錢玄同手書付印的。章太炎要錢玄同用正篆錄寫《小學答問》,但《說文》收錄的“正篆”有限,故建議雜用“今隸”。這就影響到錢玄同日后的書體,楷中帶隸,風格特殊。由錢玄同手書的《小學答問》,寄到國內(nèi),在杭州木板印行。章太炎稱贊該書寫得“字體依附正篆,裁別至嚴,勝于張力臣之寫《音學五書》”。《音學五書》為顧炎武的音韻學著作,是由淮安人張力臣校審刻印的。

黃侃(1886—1935),初名喬鼐,后更名喬馨,最后改為侃,字季剛,又字季子,晚年自號量守居士,湖北省蘄春縣人。黃侃年長錢玄同一歲,這兩位章門弟子都是庶出,性情偏激。己酉年,是指1909年,他們在日本留學時向章太炎學文字音韻之學。黃侃能成章門“天王”,一是年長,二是學問最好。

黃侃于1914年到北京大學國文系任教授,錢玄同也在北京大學國文系和預科兼課。1915年、1916年,錢玄同日記中記載了章門弟子一起請章太炎吃飯,章太炎又回請大家。這是兩位章門弟子一起探討古音韻的“蜜月期”。錢玄同于1917年聲援陳獨秀、胡適在《新青年》上倡導的“文學革命”,黃侃就在課堂上經(jīng)常攻擊錢玄同。據(jù)錢玄同日記,陳獨秀私下曾動員錢玄同出任北京大學國文系主任,但錢玄同怕與黃侃打交道,就推辭了。

信中所說的1932年春天,錢玄同與黃侃沖突之事,起因是:上海“一?二八”事變后,章太炎來到北平。3月22日、24日、28日、31日,4月12日,民國學院、燕京大學、中國學院、北平師范大學和平民大學先后請章太炎作了《代議制改良之說》《論今日切要之學》《治國學之根本知識》《清代學術之系統(tǒng)》《今學者之弊》等演講。4月18日、20日和22日,北京大學也請章太炎以《廣論語駢枝》為題,連講三次。章太炎用吳方言演講,由錢玄同翻譯成國語標準音,劉半農(nóng)幫忙板書。章太炎講學期間,黃侃也在北平。有一次,黃侃與錢玄同在章太炎住處的客廳里相遇,與諸客坐著等候老師出來。黃侃忽然以戲謔的口氣對錢玄同說:“二瘋!”錢玄同很不高興,怒目而視。黃侃繼續(xù)說:“二瘋!你來前!我告你!你可憐啊!先生也來了,你近來怎么不把音韻學的書好好的讀,要弄什么注音字母、白話文。”錢玄同聽后大怒,拍案厲聲喝道:“我就是要弄注音字母!要弄白話文!混賬!”于是雙方吵了起來。章太炎聞聲,急忙出來調(diào)解,哈哈地笑著說:“你們還吵什么注音字母、白話文,快要念‘あいうえお’了啊!”章太炎的打圓場也很巧妙,日本帝國主義步步入侵了,華北面臨危機,快要說日語了,你們還爭什么呀?應該團結起來才是!當然說日語的另一層意思是要兩位高足,顧念在東京民報社一同問學時的舊誼,不要吵鬧。

黃侃手札

趁章太炎來北平講學之機,錢玄同與吳承仕發(fā)起由章太炎在北平的舊日學生出資刊刻《章氏叢書續(xù)編》。錢玄同、吳承仕同任校勘,吳承仕總其成。由文瑞齋刻木,分藍印、墨印兩種,書稿七種分訂四冊,1933年開始刻印,直至1935年才完成,全書都由錢玄同題簽。

吳承仕(1884—1939),字絸齋、檢齋,安徽歙縣人。17歲中秀才、18歲中舉人,23歲中狀元,被點為大理院主事。1912年任司法部僉事。精研音韻訓詁及古代名物制度。1915年在章太炎被袁世凱軟禁時,吳承仕以司法官的身份前往探視拜師,筆錄先生口授和書信,成《菿漢微言》,名動天下。吳承仕與黃侃有“北吳南黃”兩大經(jīng)學大師之稱。吳承仕歷任北京師范大學中文系主任,中國大學國學系主任,兼北京大學、東北大學和民國大學教授,創(chuàng)辦《文史》《盍旦》《時代文化》等刊物。

不過吳承仕與錢玄同之間也有矛盾。吳承仕在北師大開設一門“三禮名物”課程,自己常說可以叫作“封建朝代的衣食住行”。擅長古史辨?zhèn)蔚腻X玄同,不滿于吳承仕這門課專門根據(jù)《三禮注疏》,不辨“古文家”說之疑偽而一律認為真實,認為這門課恐怕還要加上幾個字,即“封建時代鄭、孔、賈所說的衣食住行”。1933年,作為師大國文系主任的錢玄同一定要廢除這門課。

錢玄同和吳承仕面和心不和,由這兩人來負責刊刻《章氏叢書續(xù)編》,也鬧了矛盾出來。章太炎考慮到國內(nèi)局勢不穩(wěn),希望《章氏叢書續(xù)編》盡快刊刻出來。其中《新出三體石經(jīng)考》需要錢玄同用開成石經(jīng)體書寫后才能刻木版印行,而錢玄同恰恰身體不佳,一時沒能拿出手寫稿來。章太炎有些不高興,信中責怪弟子辦事不力。吳承仕給老師的回信中把此事歸罪于錢玄同“思想蛻化”。章太炎信中囑咐吳承仕,干脆讓他一人主持,不再讓錢玄同顧問此事。章太炎在給吳承仕的另一封信中又說,“《三體石經(jīng)考》系玄同所手書,后附跋尾,亦玄同囑為之。如其思想蛻化,于前跋又有不愜,不妨將前跋刪去,但謝其寫校之勞而已”。不過錢玄同也會寫信向章太炎說明自己的病情:血壓升高,視力下降,看書、寫字半個小時就得休息一會,“方能繼續(xù)從事,深以為苦”;他還提到已替老師原稿改正了幾處不甚精確處。錢玄同從小體弱多病,中年以后長期受高血壓困擾,嚴重影響視力和寫字。他能帶病堅持手寫此書,章太炎非常高興,同時又感到自己錯怪了錢玄同,故在給吳承仕的信中寫道:“得玄同來書,其辭平正而哀委,非蛻化,實緣病因。且刻以陰歷三月之杪,必可出書。如是自堪慰藉,已復書止其哀痛矣。玄同又半農(nóng)、晦聞云亡,時時出涕,不可謂非有情人。其得病亦頗類中風,所謂神經(jīng)性者是也。始慕嵇阮,亦為增病之藥,今慕顏之推,庶幾得侯氏黑散矣。”章太炎特為這本書親筆寫了一篇簡短的后記,曰:“吳興錢夏,前為余寫《小學答問》,字體依附正篆,裁別至嚴,勝于張力臣之寫《音學五書》。忽忽二十余歲,又為余書是考。時事遷蛻,今茲學者能識正篆者漸希,于是降從《開成石經(jīng)》,去其泰甚,勒成一編。斯亦酌古準今,得其中道者矣。稿本尚有數(shù)事未諦,夏復為余考核,就稿更正,故喜而識之。夏今名玄同云。民國二十二年三月,章炳鱗記。”不過從這篇后記來看,章太炎早在1933年就寫好了,直到1935年才派上用場。

錢玄同寫刻的《新出三體石經(jīng)考》

1936年6月14日,章太炎在蘇州逝世。錢玄同寫了一副很長的挽聯(lián):“纘蒼水、寧人、太沖、薑齋之遺緒而革命,蠻夷戎狄,矢志攘除,遭名捕七回,拘幽三載,卒能驅逐客帝,光復中華,國士云亡,是誠宜勒石紀勛,鑄銅立像;萃莊生、荀卿、子長、叔重之道術于一身,文史儒玄,殫心研究,凡著書廿種,講學卌年,期欲擁護民彝,發(fā)揚族性,昊天不吊,痛從此微言遽絕,大義莫聞。”上聯(lián)紀其革命功績,下聯(lián)述其學術成就,客觀持允,倒也符合章太炎“有學問的革命家”之稱號。如此長聯(lián),上下聯(lián)能一氣呵成,實屬不易。

錢玄同(右二)出席在北平的章太炎追悼會

1936年10月19日,魯迅在上海逝世,北平《世界日報》連續(xù)幾日報道魯迅逝世的消息,還刊發(fā)了魯迅專題,發(fā)了一組記者采訪魯迅生前好友的談話。10月21日該報《教育界》版中刊有記者“采訪”錢玄同的報道。標題是“錢玄同昨表示”,副標題是“始終敬仰魯迅天才”。文中寫道:“師大文學院國文系主任錢玄同,為魯迅前期之唯一好友,無論他人傳說,或出自魯迅直述,皆知催魯迅作小說最力者,厥為錢氏,故實為魯迅之益友也。昨日記者往訪錢氏,時錢氏對魯迅之死耗,已早先得知,據(jù)談:‘本人與魯迅先生在民八以后,皆在北京任職,彼此之間,堪稱莫逆。嗣后先生離平南下,即未獲再晤,僅彼此通信,以達情意而已,及先生轉變之后,彼此各奔前途,分道揚鑣,即音信亦不通矣。雖則如此,而先生之天才能力,余始終敬仰,尤其對于朋友,必恭必敬,心誠意摯之情,實足令人不能忘者,亦是值得吾人欽佩者。”其實,《世界日報》的記者只是打電話找過錢玄同,卻并沒有采訪到他。這篇所謂錢玄同的“談話”,完全是該報記者杜撰的。

被《世界日報》記者這么一逼,錢玄同倒是認真寫了一篇回憶文章《我對周豫才君之追憶與略評》。凡事拖拉的錢玄同此時也破例,10月24日就寫成了這篇文章。為了消除《世界日報》的不實影響,錢玄同自然要求該報刊登這篇文章。同時又在《師大月刊》第30期、《文化與教育》半月刊第106期發(fā)表。在這篇文章中,錢玄同回憶兩人的交往,同時對魯迅作了“略評”。錢玄同認為,魯迅可說的“長處”有三個方面:“他治學最為謹嚴,無論校勘古書或翻譯外籍,都以求真為職志”;“豫才治學,只是他自己的興趣,絕無好名之心”,體現(xiàn)了一種可貴的“闇修”精神;他讀史與觀世,有極犀利的眼光,能抉發(fā)中國社會的痼疾。魯迅的“短處”也有三點:多疑、輕信和遷怒。至于“遷怒”這一點,大概是錢玄同有感而發(fā)的。魯迅厭惡顧頡剛,而顧頡剛又熱衷于與錢玄同進行古史辨?zhèn)危谑囚斞敢簿瓦w怒錢玄同了。

錢玄同曾與魯迅、周作人一同在東京民報社一起聽章太炎講國學,又是同屬《新青年》團體。魯迅、周作人為《新青年》撰稿,得益于錢玄同的不斷上門催稿。1926年8月26日下午,魯迅由北京啟程赴廈門,許廣平同行。錢玄同沒有像許壽裳那樣,前往車站送行,可見那時兩人之間的關系已比較疏遠。錢玄同在《我對于周豫才君之追憶與略評》一文中記述了魯迅給他碰的一個“釘子”:

十五年秋天他上廈門直到現(xiàn)在,這十年之中,他與我絕無往來。十八年五月,他到北平來過一次。因幼漁的介紹,他于二十六日到孔德學校訪隅卿(隅卿那時是孔德的校務主任),要看孔德學校收藏的舊小說,我也在隅卿那邊談天,看見他的名片還是“周樹人”三字,因笑問他,“原來你還是用三個字的名片,不用兩個字的。”我意謂其不用“魯迅”也。他說,“我的名片總是三個字的,沒有兩個字的,也沒有四個字的。”他所謂四個字的,大概是指“疑古玄同”吧。我那時喜效古法,綴“號”于“名”上,朋友們往往要開玩笑,說我改姓“疑古”。其實我也沒有這四個字的名片。他自從說過這句話之后,就不再與我談話了,我當時覺得有些古怪,就走了出去。后來看見他的《兩地書》中說到這事,把“錢玄同”改為“金立因”,說,“往孔德學校,去看舊書,遇金立因,胖滑有加,嘮叨如故,時光可惜,默不與談。”(第244頁)。我想,“胖滑有加”似乎不能算做罪名,他所討厭的大概是嘮叨如故吧。不錯,我是愛“嘮叨”的,從二年秋天我來到北平,至十五年秋天他離開北平,這十三年之中,我與他見面總在一百次以上,我的確很愛“嘮叨”。但那時他似乎并不討厭,因為我固“嘮叨”,而他亦“嘮叨”也。不知何以到了十八年我“嘮叨如故”,他就要討厭而“默不與談”。但這實在算不了什么事,他既要討厭,就讓他討厭吧。

錢玄同

錢玄同所引的《兩地書》,是出版時魯迅有意修改過的。1929年5月25日深夜,正在北平探望母親魯瑞及妻子朱安的魯迅,在寫給許廣平的書信中介紹了與錢玄同、顧頡剛的不期而遇:“我今天的出門,是為侍桁尋地方的,和幼漁接洽,已有頭緒,訪鳳舉未遇。途次往孔德學校,去看舊書,遇錢玄同,惡其嚕蘇,給碰了一個釘子,遂逡巡避去;少頃,則顧頡剛叩門而入,見我即躊躕不前,目光如鼠,終即退出,狀極可笑也。他此來是為覓飯碗而來的,志在燕大,但未必請他,因燕大頗想請我;聞又在鉆營清華,倘羅家倫不走,或有希望也。”

錢玄同邂逅變得生疏的老朋友,還是打打哈哈;魯迅則嫌其嘮叨,“默不與談”。魯迅與周作人兄弟失和后,錢玄同跟搬出八道灣的魯迅日漸生疏,但仍為八道灣苦雨齋的常客,跟周作人的關系比以前更親密了。這可能是魯迅“遷怒”錢玄同的又一原因。

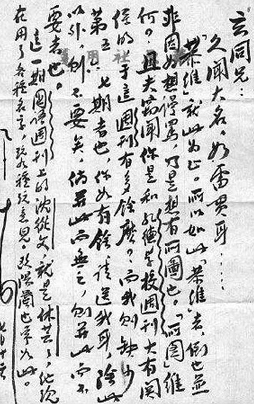

魯迅致錢玄同函

晚年的錢玄同,深受“三高”困擾,還帶病整理編輯了《劉申叔先生遺書》。劉師培(1884—1919年),字申叔,號左盦,江蘇儀征人。劉貴曾之子、劉文淇曾孫。1902年中舉,1903年在上海結識章太炎、蔡元培等人,改名光漢,加入反清宣傳。

錢玄同在日本留學時,課余時間主要用來閱讀革命書報和勤勉問學。他把當年排滿革命的書報分為三派:甲派以章太炎、劉申叔、陶煥卿等為代表,“提倡保存國粹以發(fā)揚種性;鼓吹攘斥滿州以光復舊物”。乙派以汪精衛(wèi)、胡漢民、朱執(zhí)信、宋漁父等為代表,通過同盟會機關報《民報》來宣傳孫中山的“三民主義”。丙派以吳稚暉、李石曾、褚民誼等為代表,在巴黎創(chuàng)辦《新世紀》雜志,宣傳無政府主義,主張全盤西化。

1903年,張繼翻譯了小冊子《無政府主義》,次年又出版了《自由血》,鼓吹無政府主義,尤其是俄國無政府主義者的暗殺行為。1907年6月10日,劉師培(光漢)和何志釗(何震)夫婦在東京創(chuàng)辦《天義報》,為“女子復權會”的機關報,后來也是“社會主義講習會”的機關報。該報稱:“本報之宗旨,在于破壞固有之社會,顛覆現(xiàn)今一切之政府,抵抗一切之強權,以實行人類完全之平等。”劉師培和張繼等人之所以要設立“社會主義講習會”,“是因為中國人只了解民族主義,他們并不體諒人民生活的痛苦,同時也不尋求一次根本的革命”。劉師培表示,講習會的計劃“不僅是要實現(xiàn)社會主義,同時也要使無政府主義成為我們的目標”。通過章太炎的關系,錢玄同認識了劉師培,也去參加了東京社會主義講習會,先后聽章太炎講《莊子?齊物論》和《理論不如實踐》,又聽劉師培講克魯泡特金的《互助論》、汪精衛(wèi)講托爾斯泰的《致中國人書》。會后,向章太炎請教。章太炎指出,克魯泡特金和托爾斯泰所言都有不對的地方,擇善而從可也。1908年,劉師培請大杉榮講授世界語,錢玄同也去聽講。不過只認得了28個字母,就沒有再學下去,原因是學世界語與聽章太炎講國學時間有沖突。

錢玄同由章太炎介紹,與劉師培相識,結為“學友”。章太炎與劉師培鬧了矛盾后,錢玄同也與劉師培疏遠了。

劉師培后投靠端方,又是擁護袁世凱稱帝的“籌安會六君子”之一。蔡元培愛惜其才華,1917年聘他為北京大學教授。劉師培講授中古文學、“三禮”、《尚書》和訓詁學,兼職北京大學附設國史編纂處。1919年1月,與黃侃、朱希祖、馬敘倫、梁漱溟等成立“國故月刊社”,成為國粹派。1919年11月20日因肺結核病逝于北京,年僅36歲。

劉師培

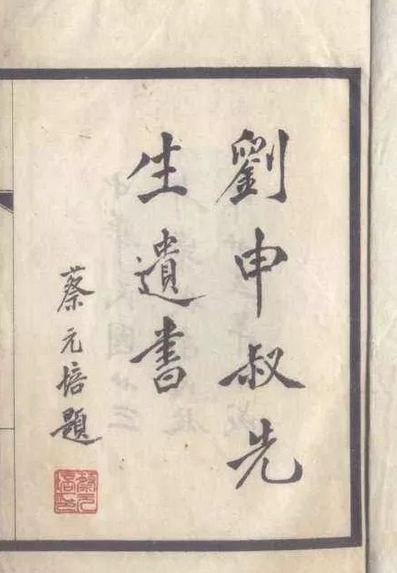

劉師培著作等身,但身后沒人整理,“廠甸巡閱使”錢玄同不因人廢言,看到劉師培編著的單行本,就買下來。積少成多,就有了編輯整理《劉申叔先生遺書》的想法。劉師培的舊友南桂馨,為同盟會元老,“社會主義講習會”成員之一,山西著名富家,號稱“南半城”,曾任天津市長等。1936年南桂馨出資,邀請錢玄同等編輯出版了《劉申叔先生遺書》,即“山西寧武南氏刻本”。這是收集劉師培著作最多且校勘最力的一個版本,由南桂馨的幕僚鄭友漁主持校印,聘請劉師培的學友錢玄同和弟子陳鐘凡、劉文典等搜集整理。《劉申叔先生遺書》,計74種,論群經(jīng)及小學者22種,論學術及文辭者13種,群書校釋24種。

《劉申叔先生遺書》

鄭裕孚,字友漁,山西陽曲人,生于1882年,曾為南桂馨的屬下,工書法,編修過多部志書。他與錢玄同分工合作,編纂《劉申叔遺書》。首先由錢玄同編訂全書總目、內(nèi)容編排的次序等,然后鄭裕孚等人主持遺書的謄錄、校勘,完畢后將整理的初稿和原稿同時交給錢玄同審校。

在整個《遺書》的編纂過程中,錢、鄭二人凡是遇到意見分歧之處,均請示南桂馨作最后裁決。如請蔡元培封面題書名、早期排滿的《攘書》是否刊入等,都認真商量討論。

整理劉師培遺書,錢玄同著有《左盦年表》《左盦著述系年》和《劉申權先生遺書序》。錢玄同在序文中介紹了近代戊戌維新以來中國學術思想界有代表性的啟蒙人物12位,分別為:南海康君長素(有為),平陽宋君平子(衡),瀏陽潭君壯飛(嗣同),新會梁君任公(啟超),閩侯嚴君幾道(復),杭縣夏君穗卿(曾佑),先師余杭章公太炎(炳麟),瑞安孫君籀膏(冶讓),紹興蔡君孑民(元培),儀征劉君申叔(光漢),海寧王君靜庵(國維),先師吳興崔公觶甫(適)。

對于多次“下水”的劉師培,錢玄同指出,“行事之善惡,時過境遷,即歸消滅,而學問則亙古常新也”。

錢玄同五十初度 攝于1937年9月

晚年的錢玄同,國事家事天下事,事事不如意,高血壓癥日漸加劇,一受刺激,便感覺煩躁。有時整夜憤懣失眠,見到不平之事,往往據(jù)理大罵,最終引發(fā)頭暈諸癥狀。醫(yī)生診斷是“血管硬化癥”,并患神經(jīng)極度衰弱癥。1933年初,日軍大舉入侵華北,飛機在北平城上空數(shù)度盤桓,弄得人心惶惶。錢玄同一度把眷屬送到上海,自己也想離開華北到南方去。但妻子徐婠貞過不慣上海的生活,仍回北平居住。錢玄同在寫給黎錦熙、羅常培的信中說,自己“無執(zhí)干戈以衛(wèi)社稷之能力”,只能以教書“騙錢糊口,無聊極矣!可恥極矣!”可見他精神上的痛苦。1934年冬天,有一次在北師大講課時,他頭目眩暈,幾乎傾倒,趕快走出教室,躺下休息。他又不習慣坐下來講課,說坐著說話就沒勁兒。大家勸他休養(yǎng)一年,專心調(diào)治,但他在休養(yǎng)期間,又不能不用腦,不能不出門找朋友聊天。

1935年1月,錢玄同右目忽患網(wǎng)膜炎,血壓又有增高,幾乎寫字都有困難,身體更加不好。他在寫給章太炎的一封信里有“以悼心失國,宿荷加劇”的話。22 日下午,黎錦熙、汪怡前往南京教育部開會,錢玄同去車站送行。在送行回來的路上,他忽然看一切光亮都有暈,從此看東西便不清晰,寫字歪斜。當天的日記載:“右目忽花,不能看書寫字,早睡。”

2月6日的日記中,錢玄同寫道:“近日滿腹傷感, 頗思辭典處若能弄到一筆錢, 讓我得一大學教授之俸金, 專事編纂形音一方面, 而將師大之某職竟辭去, 至少教四小時書, 北大不教, 如此則于人于己兩尚有益, 因固定時間當淺近, 恐不能矣! 編字典雖用心, 但可以躺臥而為之, 且不拘時間, 較教書為好些也, 但不知辦得到否耳?”

由此可見,由于精神不濟,教了大半輩子書的錢玄同,很想在大辭典編纂處領到一份教授的薪水,就可以推辭北師大國文系主任一職,只少量上點課,也不再到北大去兼課。然而,錢玄同這一小小的愿望也實現(xiàn)不了。

2月19日,好友馬廉在北京大學講臺上因腦溢血逝世,對錢玄同刺激很大。他甚至連馬廉的追悼會都不敢去參加,小報上更是添油加醋說他如何膽小怕死。不久,北大國文系教授黃節(jié)(晦聞)去世,錢玄同也心神不寧,血壓升高,學校的功課經(jīng)常請病假。當時,老友周作人、馬裕藻也都身體欠佳,錢玄同在4月11日的日記中感慨:“幾位老朋友,死的死,病的病,血壓都高了,殊令我觸目驚心也。”

好在錢玄同的父親錢振常和長兄錢恂都活到七十多歲,也算是有長壽基因。平時閑談,他總是寬慰家人,說自己盡管身體比父親和長兄差,但活到六十多歲是沒有問題的。

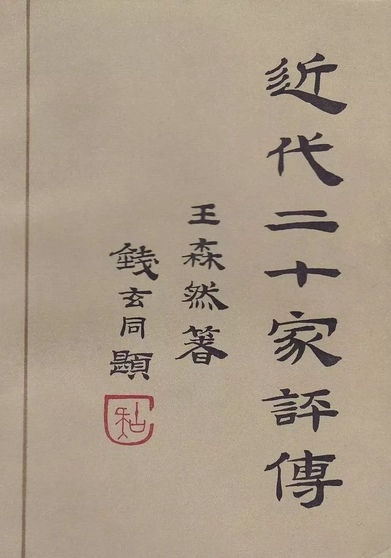

1930年代,王森然在北平的幾所大學教書,通過蔡元培的關系,認識了錢玄同。王森然當年正在寫作文化名人的評傳。《近代二十家評傳》編輯出版時,請錢玄同題寫封面,錢玄同欣然從命。1935年3月,王森然要編續(xù)集,向錢玄同詢問崔適的生平事跡。錢玄同主動要求王森然也給他寫個評傳。王森然求之不得,相約到中南海的“大辭典編纂處”采訪錢玄同。錢玄同盡管身體不好,但仍強打起精神,認真接受采訪。事后王森然又把疑問一一寫在信中,問詢錢玄同。錢玄同又在回信中回答了這些問題。王森然把稿子寫好后,分章在《朔風》雜志上連載,不料剛登了兩期,手稿就給報館丟掉了。有朋友就此跟錢玄同開玩笑,說他沒有寫傳的命。錢玄同聽了有些懊喪,王森然就寬慰他:“沒關系,稿子丟了,可以再寫,重寫的要比原來的還好!”后來,王森然重寫的稿子改在《華北日報》上連載,居然后半部分又讓報館給弄丟了!錢玄同得知后說道:“看來我的命運不佳,你就別寫了。”王森然向錢玄同保證:“只要我活著,這個評傳一定要完成,而且一定要寫好。”王森然沒有食言,但錢玄同生前并沒能看到完整的評傳。

由錢玄同題簽的《近代二十家評傳》

錢玄同三子原名秉穹,爭強好勝,是孔德學校山貓籃球隊的組織后衛(wèi)。隊友周豐一是周作人的長子,也是錢秉穹的“鐵哥們”。他們共同的好友李志中偏偏是個文弱秀才。三人中秉穹年齡最小,體格卻最強壯;李志中最年長,卻身體瘦弱。淘氣的周豐一便給二人各送了一個外號,稱呼李志中為“大弱”,錢秉穹為“三強”。

當錢玄同知道了錢秉穹“三強”的外號后,看著體格強壯的兒子,十分高興,遂決定正式給兒子改名“錢三強”,并重新釋義為德、智、體均強。錢三強1936年從清華大學物理系畢業(yè),1937年考取赴法國的公費留學生。盡管國難當頭,自己體弱多病,錢玄同還是鼓勵錢三強出國留學。7月18日,錢三強與父母握別時,忍不住流下了眼淚,錢玄同也是老淚縱橫。錢三強沒有辜負父親的期望,于1948年學成歸國,成為中國原子能科學事業(yè)的創(chuàng)始人之一。

錢玄同長子錢秉雄畢業(yè)于北京大學哲學系,1933年進入孔德學校任國文教師。他與學校的體育教師徐幽湘相戀。徐幽湘是湖州府德清縣人,也算是錢家的半個老鄉(xiāng)。錢玄同大力支持長子的自由戀愛,多次表示做父母的絕對不干涉。錢玄同在1937年6月21日的日記中寫道:“晚秉雄回,知彼與徐幽湘女士之戀愛今已完全解決。我方本無問題,今幽湘去信征求其母之同意,頃得復書允許。佢(粵語,他)們此次之戀愛,全為自由的自主的,這是極應該的。”

7月15日,錢玄同親自發(fā)請柬邀請親朋好友百余人到中山公園來今雨軒,為長子舉行訂婚儀式。他即興發(fā)表了熱情洋溢的講話,稱贊自由戀愛代表著時代進步,并再次大聲呼吁:“反對包辦式的婚姻!”后來,他又請黎錦熙等摯友為長子的《訂婚紀念冊》簽名留念。當天的日記中載:“六時客散盡, 我家五人加一人共攝一影, 作雄、湘訂婚之紀念兼作三強出國之紀念也。”國難當頭,錢玄同張羅這一儀式,既為長子訂婚,又算為即將出國的三子錢三強餞行。

錢秉雄、徐幽湘將錢三強送上車后,一路南歸,來到徐幽湘尚未淪陷的老家德清縣。11月,日寇侵占嘉興、湖州,逼近杭州時,錢玄同寢食難安,直至收到兒子報平安的家書才稍安。錢秉雄、徐幽湘日后進入上海租界,直至1938年7月才回到北平。錢玄同在7月6日的日記中載:“秉雄、幽湘忽至,一年之別,半年來之思念,大慰。晚與雄談話至四點始睡。睡不成眠,六時即起。”

魏建功在《回憶敬愛的老師錢玄同先生》中,講述了北平淪陷前后的情景:7月28日夜間,宋哲元部隊撤離北平。第二天早晨,錢玄同提著他的皮包、手杖走進了魏建功家的客廳。師徒倆相對無言,好大一會兒,錢玄同先開口說:“我們都是‘南人’,只有回南方去了!”其聲音有些啞了似的。錢玄同喜歡找好友聊天,往往一聊就是幾個小時,自嘲是在朋友家“生根”。魏建功是錢玄同的學生,又同事多年,關系也就在亦師亦友之間。魏建功家也是錢玄同“生根”聊天的地方。隨后幾天,他們都生活在郁悶的空氣中,不斷用電話互相通問。

不久,日寇從事文化侵略的相關人員開始在北平活動,如服部宇之吉的兒子 “小服部”等。他們輾轉邀約所看重的北京大學文科教授談話。魏建功拒絕了邀約人的邀請。錢玄同干脆稱病,連邀約人的面都不肯見。

文化特務武田熙派人發(fā)信,函邀北平各學校的人到懷仁堂開會。錢玄同應門看到通知,立刻交還送信的人,說:“錢玄同回南去了,沒有在家。”

后來,魏建功決定赴長沙臨時大學。錢玄同對魏建功說:“我要你替我刻一方圖章,現(xiàn)在我恢復我的舊名了,就刻‘錢夏玄同’四個字。”

“錢夏玄同”印

錢夏是錢玄同留學日本時取的名字。自從8月8日,日本侵略者進入北平,錢玄同再度拿來表示一個新的民族分野,表明自己仍是華夏兒女,絕不做大和民族的文化漢奸。

魏建功是11月17日離開北平的。此前兩天,他為老師刻好圖章,在錢玄同為自己餞別時親手交給老師。魏建功還把父親的家書裝裱成冊,請錢玄同題寫封面:“魏慰農(nóng)先生家書手跡”。錢玄同還為手跡撰寫了跋。據(jù)張中行回憶,魏建功日后也把錢玄同的書信裝裱成冊,以作紀念。

餞別那天,錢玄同親自到魏建功家,邀約他們?nèi)乙煌交磽P春吃了一頓午飯。話別時,錢玄同表示自己也很想南行,無奈已經(jīng)鬧了好幾年的高血壓病,弄得不敢走動了。他感慨道:“我這雙腿一點力都沒有,實在吃虧大了,全是小時候念書站壞了!當我父親在蘇州住家的時候,我在家里跟先生念書,整天上下午站在‘腳踏’上,等放學到內(nèi)宅里去,腳麻腿軟,走都不能走,奔到一張小凳子坐下好半天還不能立起來。現(xiàn)在走一步路都駭怕!”

的確,錢玄同的腿病,可以追溯到童年時期。1890年秋天,錢玄同虛齡4歲,父親錢振常從《爾雅》上抄錄紙條,粘在書架上讓孩子背誦。錢玄同立在書架前的踏板上,一天背到晚。因站立太久,到傍晚時雙腿僵直,無法走路,常由仆人抱回內(nèi)室去。錢振常因長子錢恂16歲考取秀才后,一直沒有考中舉人,故對這位老來子寄于厚望,十分嚴厲地督促幼子背誦古代辭書。老父親這一特殊的“庭訓”之法,一方面為錢玄同的國學打下了堅實的基礎;另一方面,錢玄同稚嫩的雙腿站壞了,一生都怕走路,幾乎不敢跑跳。

錢玄同晚年身體差,推掉了別的學校的兼課,只在北師大上課。抗戰(zhàn)軍興,北師大遷往西安,他說:“西安,我是不能去的了!實在不行,我要到上海去。”

1937年9月,身心疲憊的錢玄同在給老友周作人的信中寫了下面一段話:

我近來頗想添一個俗不可耐的雅號,曰鮑山病叟。鮑山者確有此山,在湖州之南門外,實為先世六世祖發(fā)祥之地,歷經(jīng)五世祖、高祖、曾祖,皆宅居該山,以漁田耕稼為業(yè),逮先祖始為士而離該山而至郡城。故鮑山中至今尚有一錢家浜,先世故墓皆在該浜之中。

錢家世居湖州城南方向鮑山腳下的鮑山村。鮑山村濱臨東苕溪,可以遠眺道場山多寶塔。舊時出行的主要交通工具為船。為了出行方便,有一條從東苕溪引水來的場基浜。場基浜延伸到鮑山村的浜,原先稱鄒家浜,錢家發(fā)達后就改稱錢家浜了。

如今的鮑山村

世居鮑山的錢家并不顯赫。錢玄同的祖上為農(nóng)耕之家,有時還要為生計發(fā)愁。錢家的轉折,始于錢玄同的曾祖父錢允鳳。乾隆年間,錢允鳳在原配鄒氏去世后,離開鮑山,入贅湖州城內(nèi)南街的李家。進城后的錢允鳳,生財有道,還納了妾張氏。錢允鳳讓與李氏生的兒子延續(xù)李家香火,精心培養(yǎng)側室張氏生的兒子廣泰,設法在兒子廣泰科考時改回了錢姓。錢廣泰,又名港,諱孚威,就是錢玄同的祖父。錢廣泰發(fā)奮讀書,據(jù)《吳興錢氏家乘》收錄的《錢港舦墓志銘》記載,他“委身于學,少苦無書,冥思孤往,輒有所會,既昏而發(fā)憤,棄俗務,讀書道場山之歸云庵”。錢廣泰沒能考取舉人,只取了個邑諸生的生員資格。不過他也算躋身地方士林,也能跟當?shù)匚娜艘髟姵汀8少F的是,錢廣泰精心培養(yǎng)兒子讀書科考。兩個兒子錢振倫和錢振常先后中舉,驟然成為官宦之家。錢家祖屋和祖墳旁邊有一池塘,吳地俗稱“蕩”。這個“蕩”在錢恂于1921年編定的《吳興錢氏家乘》中也有記載。錢家的這口池塘形如硯臺,與道場山上的多寶塔遙相呼應。據(jù)鮑山村人說,當年風水先生對這一池塘交口稱贊。多寶塔形似如椽大筆,加上這口形如硯臺的“蕩”,“筆”“硯”合力,保佑錢家文運昌順。

錢玄同童少年時期生活在蘇州,父母雙亡后曾寄居在湖州城內(nèi)同祖異姓的李塏家。鮑山,對于錢玄同來說,只是每年清明隨大人去上墳的地方。

寫這封信的那一天,正是錢玄同50歲的陰歷生日。無法南歸故里的錢玄同只能想出一個“鮑山病叟”的雅號,從精神上魂歸故里,在與故鄉(xiāng)、祖先和宗族的溝通中,尋找著心理的安寧與情感的慰藉。與北平相隔萬水千山的湖州鮑山,儼然成為錢玄同的精神家園。

1938年元旦,錢玄同給正在法國留學的錢三強寫了一封長信,信中講述了自己的身體狀況:

我身體尚安,惟精神日見衰老。三年久病,血壓日高。十一月中請德國醫(yī)院及日華同仁醫(yī)院兩處檢查,均云血壓最高時至二一五,較低而頭腦較舒服時則一九五。兩處醫(yī)生均切囑摒除一切事務,絕對靜養(yǎng)。最于病體有妨礙者,為受驚與發(fā)怒。為攝生計,已遵照醫(yī)囑,謝絕一切應酬,杜門不出,安心養(yǎng)病。偶有老友來訪,必先告以只談風月,或商量舊學,萬勿以不相干之事相聒。欲期病體康復,不得不如此也。

就在這封信里,錢玄同諄諄教誨兒子,要以學業(yè)為重:

你常有信來,固所欣盼。惟求學之時,光陰最可寶貴,以后來信,大可簡單,我欲知者,為學業(yè)之進度與身體之健康,其余均可不談;不但家信如此,即與此間諸學友如沈、陳諸君通信,亦當如此。此乃時間經(jīng)濟之道也,切記切記。……我雖閉門養(yǎng)病,但自幼讀孔孟之書,自三十歲以后,對于經(jīng)義,略有所窺知,故二十年來教誨后進,專以保存國粹昌明圣教為期,此以前常常向你們弟兄述說者。今雖衰老,不能多所用心,但每日必溫習經(jīng)書一二十頁,有時臥病在床,則閉目默誦,此于修養(yǎng)身心最為有益,愿終身行之也。

錢玄同從小熟讀孔孟之書,新文化運動中激烈反傳統(tǒng),晚年臥病在床則以默誦經(jīng)書“修養(yǎng)身心”,也算是一種有趣的現(xiàn)象。錢玄同記憶力超強,幼承庭訓,能背國學經(jīng)典,此時不能閱讀,正好可以默誦。

身在法國的錢三強,十分掛念體弱多病的父親。有時實在想家了,便默默注視隨身攜帶的全家福。

全家福。右起:五子錢德充、錢玄同、長媳徐幽湘、夫人徐貞、長子錢秉雄、三子錢三強

錢玄同常間接從北平寄語隨北師大遷居陜西城固的好友黎錦熙,明確表示:“錢玄同決不‘污偽命’。”北平淪陷以前,他認為凡去偽滿和冀東偽組織謀求職業(yè)或受聘教課的都叫“污偽命”。

1938年夏,北平漢奸文人、偽古物陳列所所長錢桐病故。漢口的英文報紙《楚報》誤將錢桐刊為錢玄同,發(fā)了消息。他在南方的親友見到后,非常悲痛。雖北平已淪陷,仍有人寄去挽聯(lián)等悼唁。家里人收到后,都瞞著他燒掉了,怕他生氣,因為他對接受日偽聘任的人有切齒之恨。不過錢玄同在9月5日補記的日記中還是講述了此事:“七月中旬有不知何人死, 其姓名大概與我有些相像,南中報紙訛傳為我死,于是張鳳舉來唁秉雄之信,徐林士來唁貞之信,俞志靖及錢瑛來信隱約其詞的問,徐蘇甘來信致貞問我身體如何,孫鷹如竟寄來挽聯(lián),魏建功及羅膺中亦來信與平友探詢,親友們之關切實可感激。我無迷信,不特不以為嫌忌,且實感其交誼之深,不以生死而渝。”

孔德學校于同年9月秋季開學,大兒子錢秉雄與兒媳徐幽湘都回校教書,小兒子錢德充也回到學校讀書。愛找朋友聊天的錢玄同,最痛苦的是不太能找得到可聊天的朋友了。他在1939年1月4日的日記中寫道:“無聊之甚,無友可訪,無人可談,亦看不下書去( 一看便吃力)。”

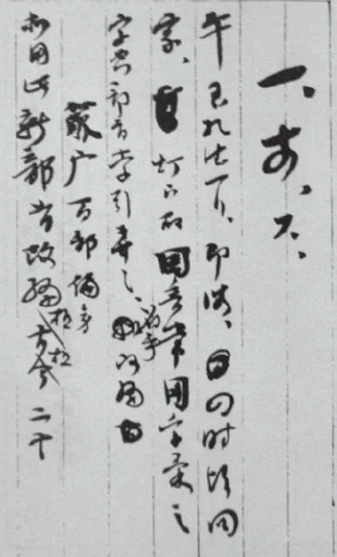

1939年1月14日,錢玄同還到孔德學校處理李大釗的遺留圖書《九通》,把它賣給當時的北平大學女子師范學院,幫助解決李大釗子女的生活窘迫問題。就在這一天,他寫了最后一則日記:“午至孔德一行,即浴,四時頃回家……”

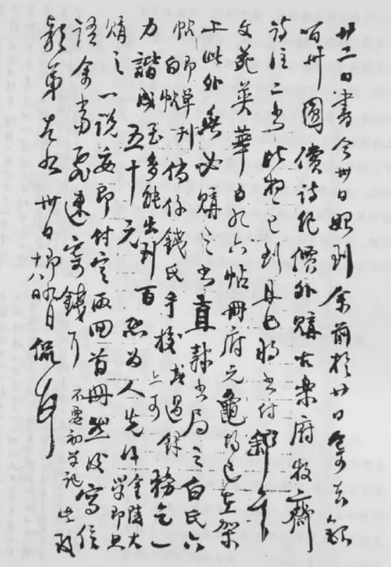

錢玄同最后一則日記

1月17日傍晚,大兒子錢秉雄做完工作從孔德學校回到家里時,錢玄同正在南屋他的書房中翻閱書報。見兒子回來,錢玄同放下書報,問詢學校和外面的情況。當時,北平在日偽統(tǒng)治之下極為混亂。錢玄同在家生病,心中很是郁悶,也感到寂寞,總希望有人來談談。那時只有他的老學生戴夏、趙蔭棠等常來看他,和他談一些見聞。

6點多鐘,家里正準備吃晚飯。錢玄同從南屋走到北屋來,妻子徐婠貞招呼他一同吃飯,他說:“你們先吃罷,我在藤椅上躺一會兒,稍微休息一下再吃。”他這種情況是常有的,家人沒有在意。他躺了一些時候,又站起來向臥室走去。妻子見他要進臥室,想到她下午出門歸來換下的衣服還散放在床上,就趕緊放下飯碗走進臥室。這時,錢秉雄聽到母親驚叫:“不好了,快來!”兒子進去一看,錢玄同兩眼發(fā)直,嘴角上流出白沫子。家人趕緊過去扶他起來,已不能言語,只做手勢示意拍他背部。輕拍背部,錢玄同才緩過氣來,吐出許多痰唾液。家人趕緊請來德國醫(yī)院的大夫。大夫診斷后,注射一針,隨即遵照醫(yī)囑,叫來急救車把他送入德國醫(yī)院。經(jīng)診斷,他患的是右腦部溢血。大夫們極力搶救了幾個小時,可他始終沒有醒過來。晚上9時45分,錢玄同停止了呼吸,病故于醫(yī)院中。

抗戰(zhàn)時期,交通不便,信息傳遞緩慢。直到5月5日,國立北平師范大學在陜西城固西北聯(lián)合大學內(nèi)舉行“錢玄同先生追悼會”。會后出版了《錢玄同先生紀念集》,內(nèi)收黎錦熙的《錢玄同先生傳》,還有許壽裳的挽聯(lián):“滯北最傷心,倭難竟成千古恨。游東猶在目,章門同學幾人存。”封面由許壽裳題字。《紀念集》里還有當年7月頒發(fā)的國民政府褒揚令:

國立北平師范大學教授錢玄同,品行高潔,學識湛深。抗戰(zhàn)軍興,適以宿疾不良于行,未即離平。歷時既久,環(huán)境益艱,仍能潛修國學,永保清操。卒因蟄居抑郁,切齒仇讎,病體日頹,赍志長逝。溯其生平致力教育事業(yè),歷二十余載。所為文學,見重一時,不僅貽惠士林;實亦有功黨國。應予明令褒揚,以彰幽潛,而昭激勸。此令!

錢玄同葬在北京福田公墓。1949年,妻子徐婠貞去世后與錢玄同合葬在一起。1992 年,錢三強去世后,骨灰分存三處:一處在中國原子能科學院內(nèi),骨灰上面是其半身銅像;一處在八寶山革命公墓第一室;一處在福田公墓父母墓旁,墓蓋上是錢玄同寫給他的四個字“從牛到愛”。錢三強沒能陪伴父親最后的艱難歲月,如此葬法,以明自己的一片孝心。

(作者單位:湖州師范學院文學院)