蕭滌非:杜甫的生平與創(chuàng)作

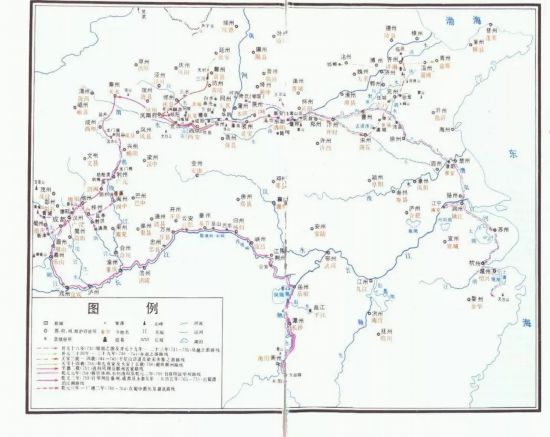

杜甫行跡圖

讀書游歷時期(712-745)

為了使我們能夠比較容易、比較清楚地看出杜甫創(chuàng)作的發(fā)展過程,以及他的創(chuàng)作和他的生活的密切聯(lián)系,我們把杜甫的詩,大體上分成了四個時期。

這第一期,是讀書游歷時期,包括他三十四歲以前的作品。據(jù)《壯游》詩:“七齡思即壯,開口詠鳳凰。”又據(jù)《進雕賦表》:“臣幸賴先臣緒業(yè),自七歲所綴詩筆,向四十載矣,約千有馀篇。”可見,杜甫打七歲時起便已經(jīng)有詩,到他四十三歲寫《進雕賦表》時,連同文章(即所謂“筆”)已有了一千多篇。那么照理推算,其中屬于三十四歲以前作的詩,少說也該有個三四百首。可是,據(jù)現(xiàn)存的詩來看,我們能確定為這一時期作品的,總共不過二十幾首。這自然是一種遺憾,因為使我們不能看到這位詩人的創(chuàng)作全貌。

盡管這期作品遺留的是這樣少,但我們認為仍然應該把它作為一個獨立的時期來處理。因為在這一時期,杜甫寫過好幾百首詩,畢竟是一個客觀存在,不容抹殺;同時,即從這些詩來看,由于時代和生活的不同,在思想性和藝術(shù)性上也都自成一個段落,如果和第二期混淆起來,合并起來,便不易看清杜甫創(chuàng)作的轉(zhuǎn)變和發(fā)展的跡象。

杜甫三十四歲以前,正是所謂“開天盛世”,他自己也過著一種“裘馬頗清狂”的游歷生活,“快意”了“八九年”。因此,這一期的詩,主要是寫個人生活或摹寫景物,充滿一種年少氣盛的活力。但在個別詩篇里,我們也可看出詩人杜甫對人民的災難已流露了他的同情,對上層社會的“機巧”,也初步有了憎厭,這正是他此后詩歌成長的根苗。

在詩的體裁方面,這時寫得最多也最成熟的是五言律詩,其次是五言古體詩,所謂“長句”的七言古和七言律,這時似很少寫(現(xiàn)存的只七律一首)。五言排律和五七言絕句也很少(現(xiàn)存的只五言排律和七絕各一首)。詩的規(guī)模也不大,篇幅很短,《臨邑舍弟》一首一百二十字,算是最長的了。

總之,第一期,我們可以把它看作杜甫的創(chuàng)作準備時期。

困守長安時期(746-755)

第二期,包括杜甫三十五歲到四十四歲的十年間的作品。這十年,杜甫差不多一直是住在長安,這些作品也差不多全是在長安作的。

杜甫來到長安,在他的生活史上是值得大書特書的,因為這對于他能夠成為一個偉大的現(xiàn)實主義詩人有著重大的意義。我們可以這樣說:他的來到長安,一方面固然結(jié)束了他的游歷生活,但另一方面卻又正是一個新的富有社會內(nèi)容和政治內(nèi)容的游歷生活的開始。盡管這種游歷生活是痛苦的,是違反他的主觀愿望的,然而對于詩人的成長卻是必要的。

長安,大家知道,這是當時的政治、經(jīng)濟和文化的中心,但也是罪惡的淵藪。它是天堂,又是地獄,有吸血的,也有輸血的,階級的對立,在這里表現(xiàn)得最為明顯。由于杜甫在當時社會上有他一定的身份,有機會看到那天堂的一面,同時由于他在政治上的失意和物質(zhì)生活的奇苦,又有可能看到這地獄的一面,接觸到人民生活,這樣,就使他對統(tǒng)治階級有了進一步的憎恨,對人民有了進一步的同情,從而創(chuàng)作出像《兵車行》、《麗人行》、《前出塞》、《后出塞》和《赴奉先詠懷》等具有深刻思想性的詩。單憑這些詩,杜甫就已夠不朽的了。

據(jù)現(xiàn)存的詩來看,杜甫這十年中,寫了一百一十首左右的詩。這自然也有亡佚,但數(shù)量可能不大。饑寒交迫的生活,使他不可能寫出太多的詩。生活的豐富,擴大了杜甫詩的領(lǐng)域,也開展了他的詩的篇幅,這時出現(xiàn)了五百字的長篇,二百字以上的更是常見。在詩的體裁上,特別值得注意的是七言古,他這時竟寫了二十八首之多,也是第一期所沒有的現(xiàn)象。本來,悲憤激動的心情,是需要這種“長句”來發(fā)泄的。

陷安史叛軍中、為官時期(756—759)

這一期,包括杜甫四十五歲到四十八歲的四年間的作品。我們稱這一期為陷安史叛軍中、為官時期,只是一個大體上的說法。因為在公元七五六年的七月以前,也就是杜甫在由州投奔靈武的途中被胡兵捉住送到長安以前,杜甫還有一段居住長安和攜家逃難的生活,而在公元七五九年的七月,則已棄官客秦州,又有著一段攜家逃荒的生活。綜計在這四年中,陷安史叛軍中為時約九個月,為官約兩年零兩個月。

這一期,雖只四年,但在杜甫的創(chuàng)作史上卻是一個最重要的四年。從作品數(shù)量來看,這一期比之長安十年,要多到一倍以上,他一共寫了二百四十九首詩。從作品的質(zhì)量來看,內(nèi)容也非常充實,并達到了思想性與藝術(shù)性的高度統(tǒng)一,在他全部創(chuàng)作中形成一個頂峰。

由于“負恩殊禽獸”的安祿山的倒行逆施,激化了當時的民族矛盾,而杜甫,因為陷身叛軍中的關(guān)系,又曾親自嘗到國破家亡的痛苦,親眼看到胡兵的屠殺,所以,作為這一時期作品最突出最顯著的特征的,便是杜甫的愛國精神。他的一喜一憂,是那樣敏感的和當時一戰(zhàn)的一勝一敗、一地的一得一失相適應著。

杜甫雖然作了兩年多的官,但由于唐肅宗的疏遠和貶斥,反而使他能夠一再的得到深入現(xiàn)實、深入民間的機會,這就是為什么杜甫在做官時期還能創(chuàng)作出輝煌的現(xiàn)實主義的詩的根本原因。

在詩的體裁的運用上,除五律外,特別值得注意的是五言古體詩這一時期寫得最多,竟有九十首。詩集中最長的一篇五古——《北征》——便是寫于這時。七言古體也不少,有二十二首。同樣,集中最長的一首七古——《洗兵馬》——也是這時寫的。這當然不是偶然的事情,也不是由于杜甫對古體詩忽然特別感覺興趣,而是為詩的社會內(nèi)容、詩的敘事性,這一客觀存在所決定的。我們知道,古體詩是頗為自由的,它的伸縮性比近體詩大得多,便于表現(xiàn)比較復雜的事物和感情。這就是為什么這一時期他的古體詩特別顯得多的原因了。

漂泊西南時期(760-770)

這第四期,是最后一期,包括杜甫四十九歲到五十九歲的十一年間的作品。杜甫這十一年間的漂泊生活和創(chuàng)作生活,大體上可劃分為三個階段:夔州以前是第一階段,計六年多(七六○年正月——七六六年四月),其中住在成都草堂前后約五年;在這一階段里,杜甫寫了四百八十五首詩。移居夔州是第二階段,約二年(七六六年四月——七六八年正月),時間雖不長,作品卻最多,他一共寫了四百三十七首詩。夔州以后漂泊湖北和湖南是第三階段,為時不到三年(七六八年春——七七○年冬);這時詩人杜甫已是一個殘廢的老頭了,但他還是寫了一百五十首詩。

把杜甫在這一時期的三個階段里所寫的作品的數(shù)字加起來和前此的三個時期作一比較,這并非毫無意義的事。統(tǒng)計數(shù)字告訴我們:杜甫在這十一年中總共寫了一千零七十二首詩。占現(xiàn)存作品總數(shù)量的百分之七十三強,約等于第二期(長安十年)的十倍,和第三期的四倍半以上。由此可見,在創(chuàng)作的道路上,杜甫是“老當益壯”、“死而后已”的。這種始終如一的艱苦卓絕的創(chuàng)作精神,首先就值得我們肯定。

由于時代、生活和年齡等關(guān)系,杜甫這期作品的基本特征,是詩的抒情的性質(zhì)。也就是抒情詩特別多,純粹的敘事詩很少。這些抒情詩的內(nèi)容,是多種多樣的,有描寫景物的抒情詩,有寫勞動生活的抒情詩,有回憶往事的抒情詩,有詠懷古跡的抒情詩。有的大聲疾呼、直寫胸臆;有的回腸蕩氣、曲達友情。所有這些抒情詩,不僅洋溢著真情,而且也浸透著現(xiàn)實。但是,最值得我們注意和珍視的還是他的政治抒情詩——這主要是政治諷刺詩。我們知道,杜甫是一個“窮年憂黎元”的詩人,然而在他漂泊西南的十一年中,人民生活一直沒有改善,國家命運一直沒有多少好轉(zhuǎn),所以這類政治諷刺詩也就一直貫串著他這一時期的三個階段。這些諷刺,有的是尖銳而精辟的議論,如:“不過行儉德,盜賊本王臣!”“莫令鞭血地,再濕漢臣衣!”有的是借用景物,出以比興,如《枯椶》、《病橘》等詩;有的則驅(qū)使典故來揭露丑事,如《諸將》:“昨日玉魚蒙葬地,早時金碗出人間。”寫皇家墳墓的被發(fā)掘。其他直接反映現(xiàn)實的詩,也往往在敘事中夾雜議論或感憤,帶有濃厚的抒情氣息。這種現(xiàn)象是前此所少有的。

由于詩的內(nèi)容主要是抒情,所以在詩的形式(體裁)方面也有了新的發(fā)展。這就是大量地更多地使用近體詩——律詩和絕句。他的三十一首五絕,全部是這時寫的;他的一百零七首七絕,有一百零五首是這時寫的。同時他還寫了四百八十一首五律和一百二十五首七律,五言排律這時也寫得最多,最長的一首(《秋日夔府詠懷一百韻》)也是這時寫的。律詩由于種種限制,不適宜于敘事而比較適宜于抒情,這就是為什么這一期律詩特多的原因之一。不過,律詩也有它的長處,因為它本身具有一種音樂性和精練性,它要求更高的概括。所以有時用來作為諷刺武器,顯得特別鏗鏘有力,能夠起著一種匕首投槍的作用,一針見血,以少勝多。上面舉出的一些詩句便都可為例。有的同志過分貶低杜甫律詩的價值,忽視他的律詩的戰(zhàn)斗性,那是不全面、不公允的。但在接受上,往往需要讀者具有較高的藝術(shù)修養(yǎng)和文化水平,那也是事實。

總之,杜甫那些史詩般的敘事詩固然具有崇高的價值,他的抒情詩也同樣值得我們重視,通過這些優(yōu)美的抒情詩,讀者更可以直接接觸到這位詩人的偉大心靈和高尚人格。

(摘選自蕭滌非《杜甫詩選注》,人民文學出版社)