這些訪談是二十世紀(jì)文學(xué)思潮的吉光片羽 每一篇都是他們留給世界的“最后告白”

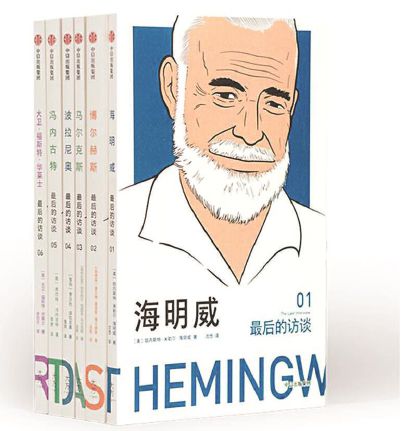

《最后的訪談》 全套六冊 中信出版社

20世紀(jì)孕育了有史以來最多的文學(xué)大師。

海明威、博爾赫斯、馬爾克斯、波拉尼奧、馮內(nèi)古特……對于這些20世紀(jì)文學(xué)繞不過去的名字,他們是怎么走上文學(xué)之路的,他們的人生有怎樣傳奇的經(jīng)歷,他們的那些杰作是怎么寫就的,他們私下里都有怎樣的生活習(xí)慣,他們會讀其他作家的書嗎,對其他同行又有著怎樣的評價,我們曾有無數(shù)的問題想問。

所幸的是,這些問題有人已經(jīng)替我們問過了,并且得到了作家本人在有生之年所作出的真實、明確的答復(fù)。這些訪談錄,如今讀來,即使只有文字,依舊仿佛能感受到他們說話的語調(diào)、聲音,以及聲音背后坦誠的內(nèi)心。

“最后的訪談”系列叢書選取了六位從不同方面定義了20世紀(jì)的作家,匯集了《巴黎評論》《大西洋月刊》等世界知名媒體對他們生前最后的訪談。他們中有兩位(海明威和馬爾克斯)獲諾貝爾文學(xué)獎的,有粉絲過億的,有結(jié)過四次婚的,也有40多歲才開始寫小說的……這些訪談中記錄了他們對于生命、創(chuàng)作、愛與死亡的理解,時至今日再來看,每一篇似乎都是他們對這世界最后的告白。

海明威

如果你老是問些老套的問題,得到的就永遠(yuǎn)是老套的回答

海明威在其中一次訪談里談到:“我的每部作品背后都有一個女人”。雖然他在《老人與海》中塑造了最經(jīng)典的硬漢形象,但他一生的情感經(jīng)歷復(fù)雜,結(jié)過四次婚,62歲時死于那支陪伴自己多年的12毫米口徑雙管獵槍:他將它擦得锃亮,而后裝上子彈,倒轉(zhuǎn)槍身,扣動了扳機……

他筆下的愛情故事里,男人都在孤軍奮戰(zhàn),即使與女人有任何瓜葛,最終還是要分離。“即便一個人注定要失去一切,至少不該使自己落到要失掉那一切的地步。他不該使自己陷入那種境地。”或許在他眼里,最好的愛情都是因為短暫才得以永恒。

1939年到1960年,海明威生活在古巴。他將此稱作為“命運歸宿的地方”。當(dāng)時,他住在哈瓦那郊外一座巨大的莊園,為了集中精力寫作,他謝絕了任何訪客。一些記者試圖給他寫信、打電話、托人帶話,都得不到任何回復(fù)。有些人就只好徑自找上門去。對這些不速之客,海明威會指出沒得到答復(fù)就來“這不對”,但還是“很有禮貌”地讓人進來,喝著咖啡聊上幾句,咖啡喝完訪談也就結(jié)束了。書中幾篇“訪談”幾乎都是在這樣的情況下倉促完成。

這本書最精彩的訪談來自《巴黎評論》:在采訪中,海明威幾乎有問必答。因此,我們得以獲取很多他的生活細(xì)節(jié)。比如:比起伏案,他更喜歡站立寫作,在一張僅一平米大的寫作臺上。他還會在一張寫作進度表上寫下各種數(shù)字,比如450、575、1250,數(shù)字比較大的時候意味著他的寫作形成了突破,寫得比較順利,那么第二天他就可以出海捕魚來犒勞自己。

當(dāng)然,對于功課做得不那么扎實的采訪者,海明威脾氣一上來也是分分鐘教人做人。“如果你老是問些老套的問題,得到的就永遠(yuǎn)是老套的回答”,這就是他對某知名刊物主編的直言不諱。

博爾赫斯

我寫的東西怎么敢與托馬斯·布朗爵士或是艾默生的巨著為鄰呢?

與時刻保持著“戰(zhàn)斗性”和“對抗”的硬漢完全不同的是,博爾赫斯的訪談給人最大的感覺就是:太謙遜了!如此博學(xué),文學(xué)成就如此之高,卻又如此謙卑隨和,每個問題他都會認(rèn)認(rèn)真真回答,開玩笑時也會讓你知道他在開玩笑,免得對方當(dāng)真。

這本訪談錄的第一篇,就是一個叫理查德·伯金的美國大學(xué)生和博爾赫斯的對談。1968年,博爾赫斯受邀來到美國劍橋做一場講座。理查德·伯金作為博爾赫斯的鐵粉,得知消息后高興了很久,盤算著要去見一見博爾赫斯本尊。

博爾赫斯并沒有因為對方是個大學(xué)生而有任何敷衍和怠慢,反而非常在意對方的感受。訪談才開始15分鐘,他們就聊到了福克納、惠特曼、梅爾維爾、卡夫卡、亨利·詹姆斯、陀思妥耶夫斯基和叔本華。

每隔五分鐘博爾赫斯都會停下來問理查德·伯金:“不會無聊吧?不會失望吧?”盡管博爾赫斯被稱為“作家中的作家”“百科全書式的作家”,但他說自己首先是個讀者,其次才是個作家。他自稱,自己的書房中沒有一本自己寫的書——“我寫的東西怎么敢與托馬斯·布朗爵士或是艾默生的巨著為鄰呢?我只是個無名小卒而已。”“我寫過的書并不能證明什么。它們是最不值一提的。”

博爾赫斯說:“上天賜予我的一大樂趣就是和他人進行關(guān)于文學(xué)和形而上學(xué)的對話。”這種對話對他而言不是辯論,不是獨白,更不是傲慢的說教,而是和他人一起求索真知的過程。在這本《最后的訪談》中,博爾赫斯從他的童年談起,他非常坦誠地談到他的家庭、兒時的閱讀、喜歡的作家……完全可以看成是他的“口述自傳”。對于在他作品中反復(fù)出現(xiàn)的迷宮、老虎、鏡子、夢境等主題,都被博爾赫斯一一道出原委。比如說他之所以迷戀老虎,是因為他生來第一眼看見的顏色就是虎皮的金黃,他曾經(jīng)盯著動物園里的老虎一看就是幾個小時。而他失明前最后能看到的顏色則是黃色。

博爾赫斯在為理查德·伯金的訪談寫的前言中非常坦誠地提到,“理查德·伯金讓我重新認(rèn)識自己”。原因在于“我一直自認(rèn)為完成了自我表述,事實上,比起我自己獨處時思考的產(chǎn)物,從他人那兒得到的啟發(fā)也許更能讓我眼前一亮”。從中可以洞見,博爾赫斯對他者尊重和始終如一的關(guān)注。

波拉尼奧

我為那些頭下夾著一本書睡覺的年輕人所感動,書是世界上最好的枕頭

在這六位作家中,智利詩人、小說家、散文家波拉尼奧是最晚被引進中國的。雖然,他的作品《遙遠(yuǎn)的星辰》《荒野偵探》《2666》《地球上最后的夜晚》等已被譯成多種文字在世界各個角落流傳,但在中國知道他名字的人還是很有限。

波拉尼奧曾說,比起成為一名作家,他更喜歡做一名偵探。他告知采訪者,“我是那種可以夜里獨自回到犯罪現(xiàn)場的人,不怕鬼。”

和博爾赫斯一樣,波拉尼奧也是一位生活在閱讀中的作家,或者說是一位書齋型作家。——首先是個讀者,其次才是一位作家。他說,如果給我一座很棒的圖書館,或者一張去度假的火車票,沒有一點疑問,我會選圖書館。有了圖書館,我的旅途將無限延長。

認(rèn)為閱讀比寫作重要的波拉尼奧,從年輕時就是一位博覽群書的詩人、作家。他對采訪者莫妮卡·瑪麗斯坦坦陳,塞萬提斯的《堂吉訶德》、梅爾維爾的《白鯨》、科塔薩爾的《跳房子》、圖爾的《笨蛋聯(lián)盟》和《博爾赫斯全集》這五部作品幾乎記錄了他的一生。

當(dāng)然,如果讓他繼續(xù)舉例,他應(yīng)該還會列出布列東的《娜嘉》,卡夫卡的《城堡》和《審判》,維特根斯坦的《邏輯哲學(xué)論》,蒂托·利維奧的《羅馬史》,帕斯卡的《思想錄》等等;他小說中的人物也都是詩人和作家、藝術(shù)家和知識分子。廣泛的閱讀,讓波拉尼奧養(yǎng)成了刁鉆的文學(xué)品味。他口味挑剔,對許多同行的吐槽堪稱毒舌。

他在訪談中評價聶魯達說,“聶魯達就是我在20多歲時假裝出來的樣子:不寫作但像作家一樣生活。聶魯達絕大部分作品都糟糕透頂,有些真的跟傳染病菌似的。但他像一個詩人那樣生活,不僅像一個詩人,他表演得就像一個詩人國王。”

但是,當(dāng)他的作品遭到別人惡評的時候,他就沒那么淡定了。“最后的訪談”披露了這一點,“每次我讀到有人說我壞話,我就開始哭,我在地板上爬,我抓自己,我無限期停下寫作,我失去食欲,連煙都不怎么抽,我去海邊散步,我問海鷗‘為什么是我,為什么、為什么’?”盡管波拉尼奧說自己幾乎從來沒有考慮過讀者,但他還是很看重讀者對他的書的評論——“簡單地說,讀者本身就感動我了。我為那些頭下夾著一本書睡覺的年輕人所感動,書是世界上最好的枕頭。”