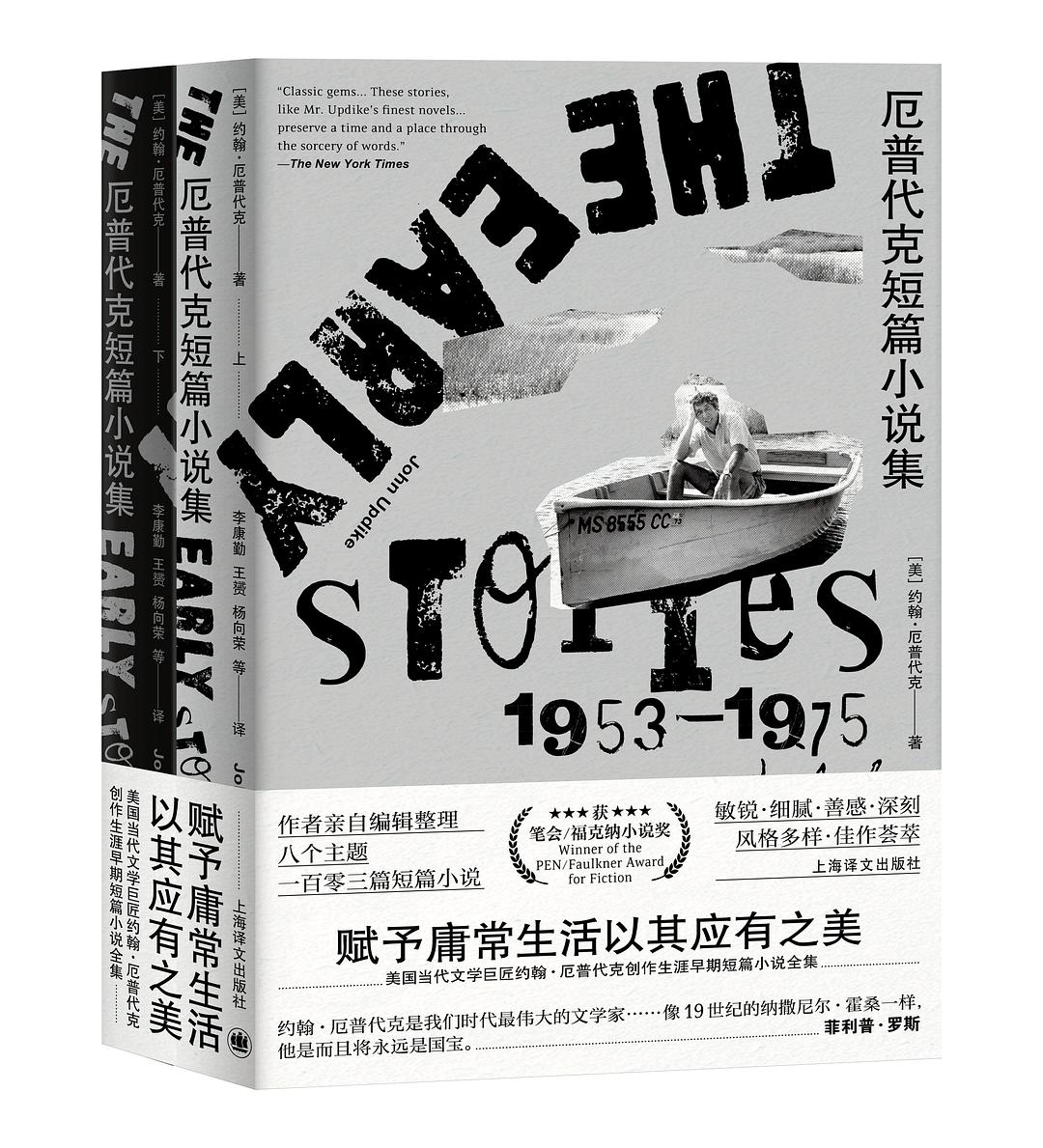

《厄普代克短篇小說集》:“賦予庸常生活以其應(yīng)有之美”

厄普代克短篇小說集

這是一本短篇小說合集。如果要出選集,恐怕等作者不再活著來杯葛此事的時候,想必最好還是留給別人去做。任何小說,從最初的匆匆涂鴉進入到印刷品的安全港灣,在作家本人看來,都具有某種勇氣,以我的本性,甚至在四十年后,對這些小說不是將其扔棄,而是不斷打磨和重新裝裱。不過,我還是去掉了兩篇,包括《求情》和《妓女》,這兩篇已經(jīng)收在《海灣夢》(一九九六)中重印,另外還有兩篇,《我的一個同輩人》和《上帝,說吧》,全都是第一人稱回憶,依據(jù)大學(xué)時代的回憶所寫,它們在時事話題插科打諢的邊緣不安全地顫抖著,感覺已經(jīng)過時。

不情愿地刪掉這幾篇后留下的一百零三篇,均寫于一九五三年到一九七五年之間。最早的一篇《最后的王牌》是位已然結(jié)婚的哈佛大四學(xué)生于一九五三年歲末提交給阿爾伯特·格拉德 創(chuàng)意寫作班的習(xí)作。格拉德是典型的煙不離手的法國范兒知識分子,但他卻忠實地參加了深紅隊 的主場籃球賽,他說喜歡這篇小說——還聲稱嚇著他了,這是一句現(xiàn)成的恭維話——同時建議我寄給《紐約客》雜志,后來被拒。但是,次年,大學(xué)畢業(yè)后的第一個夏天,《費城朋友》和幾首詩被該雜志接受后,我又把《最后的王牌》向《紐約客》投了一次,這回卻留下了。將開始粗糙的對話做了修改后,這篇小說于一九五五年四月發(fā)表,放在雜志靠后的位置;這是當(dāng)時閱讀大眾對小說的胃口,即“漫談”(一個奇怪的行話,把虛構(gòu)和幽默混為一談)往往出現(xiàn)在“書的末尾”和靠前位置。回憶我自己那段文學(xué)生涯曙光乍起、令人陶醉的時光,這篇小說還能跟J. D. 塞林格扯上關(guān)系,記得他突然出現(xiàn)在阿爾貢金酒店的大堂,完全是一個光芒四射、英俊高大的人物,還沒有開始去過鬧得沸沸揚揚的隱居生活;在我們被帶進去跟各自的編輯威廉·肖恩和凱瑟琳·懷特吃午餐之前,他握了握我的手。他說,或者事后什么人提到他說,他注意到《最后的王牌》了,很喜歡。他本人的小說,我曾在另一個寫作班(肯尼思·凱普頓教授)上讀到過,對我啟發(fā)良多,包括富有三四十年代特色的形式、簡潔和硬氣,如何可以容納更為廣泛的戰(zhàn)后美國現(xiàn)實感;《費城朋友》結(jié)尾出現(xiàn)的那瓶葡萄酒就借鑒了《就在跟愛斯基摩人開戰(zhàn)之前》 結(jié)尾時在垃圾筐底發(fā)現(xiàn)的感恩節(jié)小雞的情節(jié)。但是,我主要的借鑒之債還是得之于海明威,這點可能貌似不太明顯;正是他向我們所有的人展示了純粹的對話可以傳達出那么多的緊張和復(fù)雜性,以及在最簡單的名詞和謂語中可以潛藏多大的詩意。其他讓我開眼的作家還有弗朗茨·卡夫卡,約翰·奧哈拉,瑪麗·麥卡錫,約翰·契弗,唐納德·巴塞爾姆,弗拉迪米爾·納博科夫,詹姆斯·喬伊斯,詹姆斯·瑟伯以及安東·契訶夫。

一九七五年似乎是個適合斷代的年份;這是我人生中唯一全年獨自生活的一年。我跟一個喜歡打赤腳、持一位論信仰、拉德克里夫?qū)W院 畢業(yè)、擁有淺黑色皮膚的女子存續(xù)了二十二年的婚姻,走向結(jié)束,然而,所有這些小說其來有自,均與這場婚姻有關(guān)。也許,即便沒有我第一任妻子的信仰、寬容、敏感和良好的判斷力,我的文學(xué)事業(yè)可能也會取得成功,但很難想象會如何取得。我們從一九五七年開始住在伊普斯維奇 ,那是一個異質(zhì)雜處、非常偏遠、位于波士頓北邊的大鎮(zhèn),支撐一個到一九六○年時已經(jīng)有四個六歲以下孩子的家庭,我的主要謀生手段就是向《紐約客》出售短篇小說。那些年,我滿懷得意,自以為我郵寄快件的這個地方,如果沒有了我將無人知曉。這個古老的清教徒小鎮(zhèn)極富特色,口述歷史多姿多彩。雖然我的創(chuàng)造力跟精神狀態(tài)經(jīng)歷過諸多低潮消沉,但是當(dāng)?shù)氐纳钜约案鷿u漸長大的孩子相處的刺激,加上他們明澈的眼睛對新鮮事物的捕捉,可以說永遠不會讓我無病呻吟。作為一個曾經(jīng)的小鎮(zhèn)男孩,我渴望擁有小鎮(zhèn)空間。紐約,在我居住的二十個月里,感覺充滿了別的作家和文化糾葛,代理人和自作聰明者的文字游戲四處泛濫。在我看來,真正的美國似乎“在遠方”,現(xiàn)在同質(zhì)化得很厲害,而且都電氣化,對地方特色構(gòu)成很大的威脅,而人們過去常常到紐約來逃避那種地方性。遠方才是我鐘情之地,希望沉浸在這種尋常中,對這種尋常的精心闡釋終將證明會很不尋常。這些觀念促成了我人生中至關(guān)重要的逃離,從曼哈頓——那個所謂的銀鎮(zhèn),正如我的一個年輕主人公所想象的那樣——逃離,而我曾經(jīng)一直希望生活在那里。伊普斯維奇還有很多現(xiàn)實的吸引力:我的車可以免費停放,我的孩子們可以接受免費教育,有個海灘可以曬黑我的皮膚,有個教堂可以做禮拜而不會覺得太過陌生。

我?guī)еe夕法尼亞所受的熏陶來到新英格蘭地區(qū)寫自己的那套東西。這些早期小說的第一部分《奧林格故事》Vintage出版社于一九六四年出版過平裝本。這本書早已絕版,而個別指定此書為閱讀材料的教授還經(jīng)常抱怨。這十一篇小說也許構(gòu)成了一個青澀又單薄的整體——那位不太友善的評論家理查德·洛克曾提及它們所洋溢的“溫室氛圍”——但是收集整理我早期的小說(半數(shù)已絕版)的念頭對我來說誘惑力還遠不及看到《奧林格故事》整體回歸。這些小說的編排曾經(jīng)以主人公的年齡為序,現(xiàn)在略有變化:《高飛》和《庇護感》描寫的都是高中高年級學(xué)生,但是重新考慮感覺《高飛》的主人公似乎年齡更大些,成長過程更長遠些。所有這些小說都取自同樣的自傳之井——那個唯一的小孩,那個小鎮(zhèn),那個祖父母的家,青少年時代搬到一個農(nóng)場——但并沒有打算要保持某種整體的連貫性。正如我在原來那篇導(dǎo)言里寫的:我是故意要在這些小說里保持種種非連貫性的。每篇都從新的起點開始。這里有條格蘭德大道,那里出現(xiàn)條奧頓路。《鴿羽》中那個外祖父死了,《高飛》中死去的又是外祖母。事實上,我母親的父母直到我成年都還在世。事實上,我十三歲的時候,我們家搬到距離小鎮(zhèn)十一英里的地方;在《費城朋友》中,那個距離只有一英里,在《最好的時光》中那個距離又變成四英里。這種奇怪的距離,這種與我自己生活過的環(huán)境不見得完全脫離的遷移,是我所知道的自己生活中至關(guān)重要的超離……主人公最終總是從幾百英里之外的地方重返故地。在這杯自我闡釋的葡萄美酒的迷醉下,我繼續(xù)寫道:在做這樣的編排時,我吃驚地意識到,那個跟H. G. 威爾斯的作品較勁、殺死鴿子的男孩要比告訴瑟瑪·路茨她不該拔眉毛的那位要年輕。但是我們變老的過程卻參差不齊,在社會上要比在自己腦殼里慢好多。這十一個兄弟中有些還是雙胞胎。約翰·諾德霍姆和大衛(wèi)·科恩輪流做了演員后,再次以敘述者的身份出現(xiàn)。有視力麻煩的克萊德·貝恩在我看來好像是本后來的折射,而本就是那個逃離嘉年華的孩子,“點綴著淡淡色彩的透明小球,迷惑著他的眼睫毛”。接下來有兩個部分的標題《闖世界》、《塔巴克斯往事》沿用了由我編選并于一九八七年出版的一本企鵝選集《四十故事》里的標題。不過,它們的內(nèi)容已經(jīng)做了變動和擴充,剩余五部分的標題都是新想的,試圖對如此龐大的篇目賦予某種得體的順序——就像我在自己的五本非虛構(gòu)文集里處理的那樣。當(dāng)作者兼編輯對自己的短篇前后騰挪時,他會開始看到各種優(yōu)美又意味深長的變遷過程以及伏在表面之下的潛流:每組里面好像都有條潺潺流動的溪流,好像它自身就是一個短篇,這個短篇反過來又成為一部規(guī)模更大的作品,即鮮活生活的組成部分,而那種鮮活生活則由從經(jīng)驗中削取的片段再現(xiàn)出來,然后又通過想象力轉(zhuǎn)化成客觀的藝術(shù)作品。但是,讀者沒有路徑可進入作家個人記憶的內(nèi)核,而且他可以根據(jù)自己選擇的任何順序自由閱讀小說。每部分的設(shè)計都想自成體系,盡管也許有關(guān)瓊和理查德·梅普爾的故事在這里散見于各處,但曾全部收在福西特出的一個平裝本中,名叫《遙不可及》(一九七九年出版,根據(jù)一個電視劇本取的書名),同時又收在企鵝版的單行本中,書名為(由我取)《你的情人剛來電》,已經(jīng)從結(jié)集中賺取了利潤。我的另外一個系列主人公,作家亨利·貝奇,在他首次出現(xiàn)時就被生動刻畫了,那時我不知道他會在一個持續(xù)很長時間的傳奇中擔(dān)任主角,現(xiàn)在已經(jīng)被收在《亨利·貝奇全集》(人人文庫版)中了。

索引中標題注明的時間是小說的寫作而非發(fā)表時間。我給《四十故事》所作的導(dǎo)言寫道:“社會背景在變化;或許了解《山里人》寫于一九六九年,《來自城市的禮物》寫于一九五七年還是很有用的。”另外,寫《埃塞俄比亞》的時候海爾·塞拉西 還掌握權(quán)力,寫《交易》的時候“交互作用分析”是當(dāng)時最紅的心理學(xué)時尚。二○○二年,重讀所有這些小說,我對《最好的時光》中對伊拉克寄托的和平希望感到驚訝,對五六十年代美元結(jié)算的物價低得有些荒謬感到奇妙,對現(xiàn)在受到質(zhì)疑的“黑人(Negro)”這個詞再度出現(xiàn)在眼前頗感不適,但我沒有把它改成“黑人(black)”;小說有權(quán)保留它那個時代的語言。詞語的正確性在這個時代顯得格外變化無常,“black”這個原本不準確的詞,有朝一日可能又會遭到質(zhì)疑,“Negro”至少還是個人類學(xué)名詞,不像“有色”這個短語,這個詞提醒我想起童年時經(jīng)常聽到從中年婦女口中說的“黑子”,可謂禮貌的詞語歧視中的極致。至于“相公(fairies)”《凝視》中曾用過兩次,用來指同性戀男子,我懷疑它是否冒犯了那些特指的人士,但是這個詞經(jīng)常被男女異性戀者使用,帶點輕蔑的色彩。手握鉛筆,經(jīng)過幾分鐘痛苦的思索,我還是一仍其舊,權(quán)且當(dāng)做筆下心直口快、心煩意亂、幾欲抓狂的男性主人公思想本性的自然流露。畢竟,《紐約客》那些認真挑剔的編輯也輕松地將它放行了,最終出現(xiàn)在一九六五年四月三日發(fā)行的雜志上。總體上,我重讀這些小說時沒有專找麻煩,但只要有能幫助那位更年輕的自我的機會向我撲來,我就抓住這個機會,這里刪個形容詞,那里加個有助澄清的短語。少改動無異于強行放棄藝術(shù)的良知和精益求精的習(xí)慣。行文總有提高的空間,不要從某種詹姆斯式的全面修訂最后又淪為一種傲慢自負的姿態(tài)。

我在《紐約客》的第一個編輯是凱瑟琳·懷特,就在三十多年前,她為了讓這份襁褓中的雜志變得有模有樣付出了很大努力。在接受了我的四個短篇又退回大量投稿后,她和丈夫到牛津來看望年輕的厄普代克夫婦和他們的小女兒,并且給了我一個在該雜志工作的機會。在那年或者第二年,當(dāng)時我們已經(jīng)同在一個地方工作——她放棄更高的小說編輯的位置,追隨E. B. 懷特 去緬因州之前——我記得她跟我并排坐在她的辦公桌邊仔細校對的方法,讓我頭暈?zāi)垦#职侔沩槒模€記得她問我知不知道為什么我寫的東西,比如放在我們面前的那篇小說,寫得不是很好的時候,她曾經(jīng)皺起鼻頭。她在哈羅德·羅斯 別的清一色男編輯員工中一路奮進,而且可能還有些粗暴,盡管沒人錯會她那顆熱忱的心和對雜志未來前景的高度期許。我的下一個編輯,直到一九七六年為止,則從不粗暴;威廉·麥克斯韋爾 把一種耐心圓融的謙謙君子之風(fēng)帶進自己的編輯工作中,他教給人們的人生經(jīng)驗跟寫作教訓(xùn)一樣多。我的小說編輯此后就是凱瑟琳·懷特的兒子羅杰·安吉爾,他到了八十多歲依然持續(xù)不減的生命活力和敏銳,給進入七十歲的我的未來以希望。所有這三位,更不要說那些默默無聞的文字編輯、事實核對員,都對這些小說的改進潤色做出了很多貢獻,偶爾還會有神來之筆般的重大修改,盡管我總體上持這樣的理論: 如果一個短篇從一開始就行文不暢,那么它會始終不暢。盡管不止一次地被斷言,從一九五三年到一九七五年間,《紐約客》雜志在小說方面倡導(dǎo)的是一種灰色的千篇一律,卻允許我有更多的實驗,從篇幅較長的散文色彩很重的混合體,即穿戴嚴實的“奧林格故事”,到危險大膽、有傷風(fēng)化的《說給妻子的愛語》、《救生員》那樣的獨白,各種風(fēng)格都有。編輯們出版那么多小說,他們既會放行沖動、簡短之作,同樣也會發(fā)表重大成果,而且,隨著威廉·肖恩 開始進入漫長的統(tǒng)治期,他表現(xiàn)出一種虛張聲勢的先鋒派氣質(zhì),喜歡巴塞爾姆和博爾赫斯,甚至?xí)@醒他馬廄里最沉穩(wěn)的家伙,去嘗試各種新的可能性。

有些更為激進的小說對我來說顯得格外珍貴,但是在《博物館與女人》中讀者不會在這里看到海洋生活,侏羅紀系生活,套馬技術(shù)或者令書頁生色的俾路支獸 的圖解;經(jīng)過一段未來漫畫家跟圖形要素長時間的調(diào)情后,我決定不能再把圖畫跟文字混搭了。文字還是留給它自己的工具來處理,去享受一種自由漂泊、脫離具體背景或者格式或者圖畫束縛的生活。只有個別希臘字母和一節(jié)孤寂的樂譜(見《兒子》)對手邊這部著作的鍵盤工們的辛勤勞作擺出挑戰(zhàn)的姿態(tài)。

反映在這些小說中的技術(shù)讓人們聽到一個時代的回響,那時自動化傳輸還是一種自動推進的新奇玩意,室外廁所依然是農(nóng)村地區(qū)的特色標志,技術(shù)還停頓在個人電腦和無所不在的手機遠未出現(xiàn)的年代。我那代人,曾被稱為安靜的一代,在白人主體中屬于很可觀的少數(shù)派,是很幸運的一代——“當(dāng)斗士太年輕,做造反派又太老”,就像在《汝未祝福則焉能棄也》里說的那樣。出生在大蕭條年代的早期,整個國家出生率處于最低峰,我們,包括大量獨生子,每分錢都斤斤計較的父母還讓我們上鋼琴班,給我們一種圍裹起來的庇護感。在那個艱難時代,我們養(yǎng)成了工作的習(xí)慣,在工作可以獲得報酬的時候進入成年時代;我們年輕時體驗過二戰(zhàn)時期的那種愛國的凝聚力,卻不用去參戰(zhàn)。我們壓抑得太厲害,憑借古老的性道德的放松就可以獲得愉悅,不用遭受太多更年輕一代飲食過度、行為失范以及性病之苦。我們單純,滿懷希望,足以投入到具有很強理想主義色彩的職業(yè)以及早婚中,同時又現(xiàn)實得足以用美國人的一個聳肩動作,調(diào)整適應(yīng)各種陳規(guī)舊俗的低落退潮。但是,盡管沒有很多曾經(jīng)困擾我們父母的物質(zhì)匱乏和宗教恐怖事件,而且還沉溺在世界資源分配不均的享受中,我們繼續(xù)被弗洛伊德所說的“正常的人類痛苦”所折磨。

但幸福何曾充當(dāng)過小說的主題?對幸福的追求僅僅是——一種追求而已。死神和它的助手從每筆交易中都要抽稅。已經(jīng)擁有的東西會被貪求的東西貶值。不滿,沖突,毀滅,憂傷,恐懼——這些才是值得關(guān)注、無法回避的主題。但是我們的心靈仍然渴望幸福,作為一個基本標準,用華茲華斯的話說,它是“我們所有時代的噴泉燈”。重讀舊作的過程中,我并沒有覺得這些小說缺乏歡愉,盡管它是在剎那間而不是花了很長時間才到來,而且還發(fā)現(xiàn),這些人物身陷人類困境——那些局限和死亡的困境——時也不曾失去溫情和善良。藝術(shù)總希望以關(guān)注、和諧以及富有啟發(fā)性的關(guān)聯(lián)這些手段跨越必死的命運,同時享受,也許可以這樣說,最好是一場相對緩慢的死亡:紙張發(fā)黃,語言變得老派,具有天啟性的人類新聞變成大眾化的社會智慧。在這次反思的努力中,我不禁想到所有那些《紐約客》,猶如一條漫不經(jīng)心、宏大寬廣的印刷品的密西西比河,在眾多他人的貢獻中也有我的一份子;它們曾為一批讀者、一段特定群體的經(jīng)歷服務(wù),現(xiàn)已進入歷史——包括所有那些樺木色的康涅狄格州的郵箱,它們曾一個星期又一個星期,收到威廉·肖恩關(guān)于娛樂和教化的理念。如果威廉·肖恩不喜歡我的作品會怎么樣?那些最初寄來的支票,頂多只有幾百元,累積起來后,支付了我購買第一輛車的費用。沒有《紐約客》我恐怕就不得不徒步行走。毫無疑問我會以某種方式生存下去,但不會有這些小說的體量。

這些小說是我在伊普斯維奇租來的一個單間辦公室里,在一臺手工打字機上寫的,最初始于六十年代早期。那個辦公室夾在一個律師和美容院老板的工作室之間,高居于一個溫馨舒適的街角飯店的樓上。大約正午時分,食物的味道透過地板開始飄上來,但我需要再克制上一個鐘頭,然后搖搖晃晃地走下樓,被香煙熏得迷迷瞪瞪,去要一份三明治。戒了香煙后,我又開始吸五元的小雪茄,用來緩解對自己職業(yè)崇高感的緊張,應(yīng)對我錯綜復(fù)雜的技藝難題;空空的煙盒堆積如山,上面帶著另一個作家羅伯特·彭斯 撫慰人心的頭像,這些煙盒不僅對整理小物件有用,比如外國硬幣、鏈扣之類,而且,雪茄強烈的腐蝕性氣味也會讓來訪者沮喪難受。我感覺自己好像在那個屋子里一個煙盒接一個煙盒地收拾著某種煙一般遍地縹緲彌漫的東西,我在那里唯一的職責(zé)就是描寫原原本本向我呈現(xiàn)出來的現(xiàn)實——賦予庸常生活以其應(yīng)有之美。