魯迅、木刻與內(nèi)山書店:內(nèi)山嘉吉的中國(guó)情緣

日本人內(nèi)山完造是魯迅的生前摯友,曾長(zhǎng)期在上海經(jīng)營(yíng)內(nèi)山書店。他的胞弟內(nèi)山嘉吉1931年夏天應(yīng)魯迅要求,在上海為一批中國(guó)青年版畫家講過(guò)課,對(duì)中國(guó)新興版畫事業(yè)作過(guò)可貴的貢獻(xiàn)。在內(nèi)山完造的影響和推動(dòng)下,內(nèi)山嘉吉1935年在東京也創(chuàng)立了內(nèi)山書店,向日本知識(shí)界介紹中國(guó)的新文化。如今,內(nèi)山書店由內(nèi)山嘉吉的后人經(jīng)營(yíng),繼續(xù)為中日的文化交流搭建橋梁。

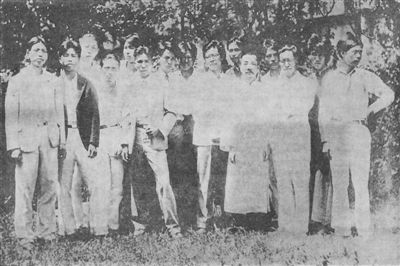

一九三一年八月魯迅在上海舉辦的木刻講習(xí)會(huì)結(jié)業(yè)時(shí)的合影,前排右三、右二分別為魯迅、內(nèi)山嘉吉

我最早認(rèn)識(shí)內(nèi)山嘉吉先生是在1956年6月。那一年他參加日本出版代表團(tuán)來(lái)中國(guó)訪問。我被借調(diào)去擔(dān)任翻譯,有機(jī)會(huì)全程陪同,而且一直把代表團(tuán)送到深圳的橋頭。后來(lái),從上世紀(jì)60年代中期到1978年,我在日本作為《光明日?qǐng)?bào)》和新華社常駐記者,經(jīng)常去東京內(nèi)山書店購(gòu)書、求教,見到書店老板嘉吉先生的機(jī)會(huì)就更多了。有時(shí),嘉吉先生還帶著松藻夫人到東京惠比壽的中國(guó)記者辦事處敘談。那時(shí)的東京內(nèi)山書店坐落在神田一條僻靜的街道上,與“十字軍”總部毗鄰。書店的門面不大,確切一點(diǎn)說(shuō),是一間住家兼店面的鋪?zhàn)印5昀锏牟贾帽A糁?0世紀(jì)30年代上海內(nèi)山書店的一些特點(diǎn):特辟一塊不大的地方,設(shè)了茶座,作為留顧客敘談之所。我就曾在那里多次品嘗過(guò)嘉吉先生親手沏的日本名茶“玉露”。

內(nèi)山嘉吉從上海木刻講習(xí)會(huì)帶回日本的作品之一:鄭洛耶《風(fēng)景》

東京的內(nèi)山書店搬到現(xiàn)在的神田鈴蘭大街,是在1968年以后的事了。我每到那里,總有一個(gè)感覺:它是一家書店,但又不完全是書店。它是幫助日本人了解中國(guó)情況的一座橋梁,又仿佛是一座關(guān)于中國(guó)問題的小小圖書館。如果說(shuō)上海的內(nèi)山書店曾在助推兩國(guó)文化界的交往上,在傳播進(jìn)步思想方面做過(guò)有益的工作,那么東京的內(nèi)山書店則是在中華人民共和國(guó)成立后,為向日本人介紹新中國(guó)的情況、發(fā)展中日文化交流,作了可貴的貢獻(xiàn)。

內(nèi)山嘉吉從上海木刻講習(xí)會(huì)帶回日本的作品之一:陳卓堃《魯迅像》

“能夠?yàn)轸斞概e辦的木刻講習(xí)會(huì)擔(dān)任講師,我感到無(wú)上光榮”

內(nèi)山嘉吉一生酷愛木刻藝術(shù)。他非常珍惜跟魯迅的一段交往。1976年春,我在東京專程訪問過(guò)曾在上海魯迅舉辦的木刻講習(xí)會(huì)擔(dān)任過(guò)講師的內(nèi)山嘉吉先生。那一年,他已經(jīng)70多歲,頭發(fā)斑白,但精神矍鑠。年輕時(shí),他曾在東京成城學(xué)園教過(guò)工藝美術(shù)。20世紀(jì)20年代和30年代,他曾多次去上海,認(rèn)識(shí)了魯迅先生。

日本東京的內(nèi)山書店,由內(nèi)山嘉吉?jiǎng)?chuàng)辦于1935年,題匾是書店創(chuàng)立40周年時(shí)郭沫若所題

我那次采訪的重點(diǎn),是請(qǐng)嘉吉先生談?wù)勆虾D究讨v習(xí)會(huì)的情況。嘉吉先生很高興地把我引進(jìn)書店樓上的客廳里。一進(jìn)去,墻上一幅印有魯迅肖像的木刻招貼畫立刻吸引了我。坐定后,我說(shuō)明了來(lái)意,嘉吉先生稍微沉思了一下。這時(shí),他的思緒似乎飛向了40多年前的中國(guó)上海。他沉浸于幸福之中,回憶了他第一次見魯迅時(shí)的情形。

那是1928年夏天,內(nèi)山嘉吉利用暑假到上海內(nèi)山書店幫忙編圖書目錄。一天,店里正在盤貨,穿著人們熟悉的那件黑長(zhǎng)衫的魯迅走了進(jìn)來(lái)。胞兄內(nèi)山完造把嘉吉介紹給魯迅。嘉吉說(shuō):“這是我第一次同魯迅見面,他那濃黑的胡須、粗粗的眉毛和深邃的眼睛,給我留下了難忘的深刻印象。”

1931年夏,內(nèi)山嘉吉利用暑假再次到上海。一天,他收到了他的學(xué)生從日本寄來(lái)的幾張“暑中御見舞”(暑期問候)的明信片,上面印著簡(jiǎn)單的木刻版畫。原來(lái),這是內(nèi)山嘉吉講授的工藝美術(shù)課的暑期作業(yè),布置學(xué)生們自刻版畫印在明信片上。內(nèi)山完造和夫人看到后,便詢問木刻版畫的技法。嘉吉本來(lái)打算在上海期間刻一點(diǎn)上海風(fēng)光給學(xué)生們寄去,所以他從日本帶來(lái)了刻刀等工具。他拿出這些工具刻了起來(lái),當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的幾位日本人小學(xué)校的老師也加入進(jìn)來(lái)。嘉吉邊說(shuō)明邊刻了一幅版畫。

就在這時(shí),魯迅來(lái)到內(nèi)山書店,他看了案上那幾張明信片和內(nèi)山嘉吉?jiǎng)倓偪毯玫陌娈嫞闾岢鲆螅?qǐng)嘉吉給一些從事美術(shù)工作的中國(guó)青年講一講木刻技法。這使嘉吉感到意外,也很吃驚。他想自己既不是版畫家,對(duì)版畫又沒有研究,表示不敢接受,但內(nèi)山完造在一旁極力促成,嘉吉便答應(yīng)了下來(lái)。

1931年8月17日,魯迅舉辦的木刻講習(xí)會(huì)開始了。這一天早晨,天氣特別晴朗,陽(yáng)光明媚,內(nèi)山嘉吉在內(nèi)山書店等候魯迅。不一會(huì)兒,魯迅穿著一身嶄新的雪白長(zhǎng)衫走進(jìn)書店,店內(nèi)頓時(shí)顯得明亮起來(lái)。內(nèi)山嘉吉邊回憶當(dāng)時(shí)的情景邊說(shuō):“魯迅先生對(duì)這件事多么重視啊!從他的衣著,我感受到魯迅對(duì)木刻講習(xí)會(huì)傾注了多么大的熱情,寄予多么大的期望。”

在此后的整整6天里,魯迅每天早晨都來(lái)內(nèi)山書店約同內(nèi)山嘉吉一道前往講習(xí)會(huì)會(huì)場(chǎng)。會(huì)場(chǎng)是內(nèi)山完造曾租來(lái)用于教日文的地方。在那一間屋子里坐著13位中國(guó)青年,他們穿著簡(jiǎn)樸,有的穿襯衫,有的穿長(zhǎng)衫。內(nèi)山嘉吉用日語(yǔ)講授,魯迅親自擔(dān)任口譯。內(nèi)山介紹了自浮世繪以來(lái)到現(xiàn)代為止的日本版畫史以及日本當(dāng)時(shí)左翼運(yùn)動(dòng)怎樣運(yùn)用木刻作為斗爭(zhēng)武器的情況,并講授了木刻技法的基本知識(shí)。內(nèi)山嘉吉說(shuō):“魯迅先生為我做翻譯,我實(shí)在不敢當(dāng)。我不懂中國(guó)話,魯迅先生在翻譯時(shí),常常說(shuō)‘這個(gè)、這個(gè)、這個(gè)’。不知為什么,這一點(diǎn)我至今記得很清楚。”更為重要的是,魯迅當(dāng)時(shí)不僅給他當(dāng)翻譯,還拿來(lái)許多外國(guó)優(yōu)秀的木刻作品和繪畫,向?qū)W員介紹。從第二天起講的是明暗效果、黑白版畫的指導(dǎo),到第四天結(jié)束。第五天是彩色版畫的技法。內(nèi)山嘉吉說(shuō):“能夠?yàn)轸斞概e辦的木刻講習(xí)會(huì)擔(dān)任講師,我感到無(wú)上光榮。這完全是由于魯迅同我哥哥完造結(jié)成了深厚友誼的緣故。在我一生中,能幫助魯迅多少做一點(diǎn)事,是莫大的榮譽(yù)。”

內(nèi)山嘉吉說(shuō),魯迅之所以舉辦木刻講習(xí)會(huì),是為了培養(yǎng)青年木刻家,發(fā)展中國(guó)的革命木刻藝術(shù)。他對(duì)魯迅在這一方面所作的貢獻(xiàn),給予高度評(píng)價(jià)。他說(shuō),魯迅一向主張使木刻版畫成為革命的武器,認(rèn)為木刻藝術(shù)具有廣泛的群眾性,可以隨地取材進(jìn)行創(chuàng)作,密切配合斗爭(zhēng),富有革命的宣傳鼓動(dòng)性。魯迅指導(dǎo)的木刻講習(xí)會(huì),使中國(guó)近代木刻藝術(shù)很快地開花結(jié)果。

在一篇文章中,嘉吉寫道:“中國(guó)的木刻藝術(shù)在中國(guó)人民求解放的斗爭(zhēng)中,在中國(guó)革命中,成為動(dòng)員人民起來(lái)進(jìn)行斗爭(zhēng)的力量之一。”“在解放后的中國(guó),木刻也發(fā)揮了很大的力量。……在農(nóng)村,在工廠,在畜牧區(qū),在中國(guó)人民解放軍中,出現(xiàn)了大批的業(yè)余木刻家。我以崇敬的心情注視著這一事實(shí),腦海中又浮現(xiàn)出穿著白色長(zhǎng)衫的魯迅先生的光輝形象。”

他把來(lái)中國(guó)看作是“回到第二故鄉(xiāng)”

就在木刻講習(xí)會(huì)結(jié)束那一天,內(nèi)山嘉吉與當(dāng)時(shí)在上海內(nèi)山書店供職的片山松藻女士結(jié)婚,魯迅應(yīng)邀也出席了他們的慶祝宴會(huì)。

內(nèi)山嘉吉回憶說(shuō),在舉辦木刻講習(xí)會(huì)之前,松藻女士曾陪他到魯迅先生家去看過(guò)版畫。那一次,是魯迅特意來(lái)書店通知嘉吉木刻講習(xí)會(huì)開學(xué)的日期,然后邀請(qǐng)他第二天到家里來(lái)看收藏的版畫。嘉吉第二天赴約,魯迅在桌上堆了很多外國(guó)版畫。嘉吉看了其中的一部分。講習(xí)會(huì)結(jié)束后,當(dāng)嘉吉從上海回國(guó)時(shí),魯迅送給他一套珂勒惠支的版畫,上面還有作者的親筆簽名。后來(lái),魯迅曾兩次從上海給在日本的內(nèi)山嘉吉寫信。一次,他在信中講述了參加那次木刻講習(xí)會(huì)的學(xué)員被敵人逮捕入獄或下落不明的情況,反映出當(dāng)時(shí)白色恐怖是如何的猖狂。信中還問候嘉吉全家,并隨信寄去了一些中國(guó)木刻信箋,要求分送給成城學(xué)園的學(xué)生們。這是魯迅對(duì)成城學(xué)園學(xué)生贈(zèng)送給他木刻作品的還禮。當(dāng)時(shí),由于嘉吉已經(jīng)離開學(xué)校,沒有來(lái)得及把信箋分送給同學(xué)們。但他想以后總有機(jī)會(huì)再拿到學(xué)校去展覽。不料,在第二次世界大戰(zhàn)期間,為安全計(jì),他把魯迅的信和那些木刻信箋由東京神田移到目黑的親戚家,不料,卻在一次空襲中被燃燒彈焚毀。內(nèi)山嘉吉談起此事,還表示非常惋惜,認(rèn)為這是難以彌補(bǔ)的損失。

內(nèi)山嘉吉把對(duì)魯迅先生曾邀請(qǐng)他給中國(guó)青年講授木刻技法這件事,終生引以為榮。他每次到中國(guó)幾乎都要會(huì)見當(dāng)年參加過(guò)木刻講習(xí)會(huì)而后來(lái)成為著名木刻藝術(shù)家的學(xué)員們,并感到這是他莫大的幸福。東京內(nèi)山書店創(chuàng)辦圖書目錄期刊《鄔其山》時(shí),嘉吉先生特別以《中國(guó)版畫備忘》為題,每期在上面著一篇短文,以火一般的激情回憶了20世紀(jì)30年代的往事。

1981年,嘉吉先生熱切地表示要到中國(guó)來(lái)訪問。我知道,這一年對(duì)于他是多么重要。因?yàn)檫@一年是魯迅在上海舉辦木刻講習(xí)會(huì)50周年,也是魯迅誕辰100周年。嘉吉先生當(dāng)時(shí)身體欠安,患前列腺肥大癥,并動(dòng)了手術(shù)。他剛出院,就帶著松藻夫人和大兒子內(nèi)山曉、三兒子內(nèi)山籬以及完造夫人真野等人專程到中國(guó)來(lái)。他在北京出席了魯迅誕辰100周年紀(jì)念大會(huì),會(huì)見了版畫界的老朋友。在上海還出席了內(nèi)山書店舊址石碑的揭幕式。

嘉吉先生由于對(duì)中國(guó)懷有特別深厚的感情,他把來(lái)中國(guó)看作是“回到第二故鄉(xiāng)”。我覺得他一來(lái)中國(guó),人顯得更年輕了。

“我無(wú)論如何也要在日本舉辦展覽會(huì),通過(guò)木刻,讓不了解情況的日本人了解中國(guó)的真實(shí)情況和中國(guó)人的心靈”

就在這一年,上海的《文匯月刊》9月號(hào)安排了一期“紀(jì)念魯迅誕生100周年”特輯,刊登了一篇題為《魯迅與木刻》的文章,作者就是內(nèi)山嘉吉。

這篇文章是我從日文譯出后投給這家月刊的。那是1978年的夏天,我從新華社東京分社卸任后,回到原單位——外文出版局,我和妻子顧娟敏都被安排在《編譯參考》雜志編輯部工作。有一次,上海《文匯報(bào)》的孫政清同志與顧娟敏聯(lián)系,希望能幫他們?cè)诒本榧磳?chuàng)刊的《文匯月刊》約點(diǎn)稿子。

我想起有一篇文章可以譯出寄送給《文匯月刊》。這篇文章,就是內(nèi)山嘉吉寫的《中國(guó)木刻與我》,刊登在“中國(guó)木刻展覽會(huì)”的大型圖錄上。當(dāng)年上海講習(xí)會(huì)結(jié)束的那一天,魯迅、內(nèi)山嘉吉和全體學(xué)員合影留念。為了作為永久的紀(jì)念,內(nèi)山嘉吉索要了8名學(xué)員的15幅作品,帶回日本,一直珍藏到戰(zhàn)后。嘉吉渴望能有機(jī)會(huì)在日本展出這些作品,但長(zhǎng)期以來(lái)未能實(shí)現(xiàn)。到了1975年4月,這些作品第一次連同中國(guó)其他木刻作品一起在神奈川縣立近代美術(shù)館展出,與日本觀眾見了面。后來(lái),這些作品又分別在群馬縣和富士市美術(shù)館展出。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),前后共有十幾萬(wàn)人觀看了這些作品。我在日本做記者時(shí),曾于1975年4月19日采訪了在神奈川縣立近代美術(shù)館舉辦的這個(gè)展覽會(huì)的開幕式。展覽會(huì)展出的是內(nèi)山嘉吉寄贈(zèng)的346件展品。其中最珍貴的就是他1931年在魯迅主辦的木刻講習(xí)會(huì)上擔(dān)任講師時(shí)得到的8位學(xué)員的15幅作品,而這些作品是從二戰(zhàn)末期美軍對(duì)東京實(shí)行的狂轟濫炸中保存下來(lái)的。其余的,是從中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)直到解放戰(zhàn)爭(zhēng)為止的具有代表性的木刻作品。

嘉吉先生這篇寫于1975年3月23日的文章,主要有三方面的內(nèi)容:一是詳細(xì)介紹了魯迅為發(fā)展中國(guó)木刻運(yùn)動(dòng)所作的巨大貢獻(xiàn);二是介紹他是怎樣收藏和保存了將近400件中國(guó)木刻作品的;三是介紹了當(dāng)年參加魯迅在上海辦的木刻講習(xí)會(huì)的13名成員的下落。應(yīng)當(dāng)說(shuō),這些材料是極其珍貴的。下面是內(nèi)山嘉吉文章的第一部分:

“進(jìn)入1945年,美軍連日空襲東京,轟炸次數(shù)愈益頻繁。到了2月,有一次對(duì)神田一帶的空襲引起的大火,把坐落在神田一橋的內(nèi)山書店兼我的寓所附近的‘有斐閣’焚燒殆盡。我下決心把家屬疏散到鄉(xiāng)下,并打算盡快把手頭保存的魯迅贈(zèng)品移到安全的地方。但是,在連日遭到空襲的情況下,為了保護(hù)家屬和店鋪的安全,又不允許我們搬到遠(yuǎn)處。

3月10日對(duì)江東區(qū)一帶的大規(guī)模轟炸帶來(lái)的慘狀,終于迫使我下了決心,將家屬疏散鄉(xiāng)下,同時(shí)考慮盡早疏散魯迅贈(zèng)品,哪怕是一點(diǎn)一點(diǎn)地疏散也好。于是,我把店里貴重的書和魯迅先生給我的信,還把有珂勒惠支親筆署名的木刻《織工起義》6枚一套,以及魯迅先生為祝賀我長(zhǎng)子誕生而贈(zèng)送的“百歲鎖”移到目黑清水町的親戚家里。疏散家屬時(shí),在行李里,我裝上了許廣平(魯迅夫人)為祝賀大孩子出生贈(zèng)給的衣服和魯迅先生送給我內(nèi)人的兩幅墨跡。這次展覽會(huì)展出的中國(guó)初期的木刻作品約100幅,當(dāng)時(shí)我留在神田的內(nèi)山書店。我曾想,這些作品以后再搬到目黑的親戚家里也不遲。

5月初,總算把家屬疏散到家鄉(xiāng)——岡山縣井原市的芳井町。我剛松一口氣,就在這個(gè)月的下旬,即25日那一天,東京遭到空襲,燃燒彈把目黑的親戚家燒毀了。魯迅先生的信和珂勒惠支的《織工起義》統(tǒng)統(tǒng)化為灰燼。剩下的,就只有同家屬一道疏散到鄉(xiāng)下的東西和留在神田的一百來(lái)幅木刻了。

這段經(jīng)歷,促使我一直在考慮一個(gè)問題:人口密集的城市東京,即使不在戰(zhàn)時(shí),也頻頻發(fā)生火災(zāi)。而我生活在這樣一個(gè)大城市的中心,應(yīng)當(dāng)妥善處理那些免遭戰(zhàn)火的魯迅紀(jì)念品。作為第一步,我把魯迅先生送給內(nèi)人的兩幅墨跡裝裱好,送給了上海的魯迅博物館。當(dāng)時(shí)還健在的許廣平先生非常高興,不久,給我寄來(lái)了這兩幅條幅的復(fù)制品。

但是,那些木刻卻不是簡(jiǎn)單地歸還給中國(guó)就可以了事的。因?yàn)樗鼈冊(cè)谌毡镜耐恋厣蠌奈窗l(fā)揮過(guò)應(yīng)有的作用。我無(wú)論如何也要在日本舉辦展覽會(huì),通過(guò)木刻,讓不了解情況的日本人了解中國(guó)的真實(shí)情況和中國(guó)人的心靈。我認(rèn)為,這是今后使日本人打開他們認(rèn)識(shí)中國(guó)和中國(guó)人眼界的一把鑰匙。為了日中友好和作為對(duì)過(guò)去日本的行為進(jìn)行反省的資料,必須使中國(guó)的初期木刻發(fā)揮它應(yīng)有的作用。

就是這樣,我收藏的中國(guó)初期木刻,由中國(guó)研究所主持在東京舉辦了一次展覽會(huì),另外,當(dāng)時(shí)以神戶為中心熱心展開活動(dòng)的木刻家李平凡先生從1947年開始,在東京、神戶、大阪等地展出了這些作品。各個(gè)大學(xué)舉行學(xué)園節(jié)活動(dòng)時(shí),也把這些作品借去。這樣,就在日本人面前第一次展示了堅(jiān)持15年抗日斗爭(zhēng)的中國(guó)和中國(guó)人民的真實(shí)情況。

在同一時(shí)期,在上海,由中華全國(guó)木刻協(xié)會(huì)主持舉辦了“抗戰(zhàn)八年木刻展覽會(huì)”。在這次展覽會(huì)上第二次展出的作品約300幅,從上海寄到了我手中。這樣,我收藏的中國(guó)木刻,包括初期作品在內(nèi),達(dá)到近400幅。

我一直擔(dān)心我收藏的這些作品,會(huì)不會(huì)因火災(zāi)而被燒毀。我想能不能有個(gè)公共設(shè)施把這些作品保管起來(lái)。在日本戰(zhàn)敗30年后的1974年夏天,我在同中國(guó)美術(shù)研究所一位先生談話時(shí),談到平凡社可以出版一冊(cè)反映中國(guó)現(xiàn)代木刻在中國(guó)革命中所起作用的大型畫冊(cè),里面包括我收藏的作品。與此同時(shí),關(guān)于如何保管我收藏的木刻問題,這本畫冊(cè)的責(zé)任編輯——平凡社的中島洋典先生從中斡旋,決定送給神奈川縣立近代美術(shù)館。

我收藏的木刻有了“安身之處”,我感到如釋重負(fù),非常高興。這些中國(guó)現(xiàn)代木刻能同時(shí)在一個(gè)地方展出,是破天荒第一次。

譯稿寄出后,1981年8月3日我收到孫政清同志來(lái)信,說(shuō)《中國(guó)木刻與我》一文作了刪節(jié),并寄來(lái)排出的小樣,囑我看后退給他。看了小樣,我發(fā)現(xiàn)上述文章的第一部分全部刪除,只留下魯迅與上海內(nèi)山書店以及上海的木刻講習(xí)會(huì)有關(guān)的兩部分內(nèi)容,而且標(biāo)題改為《魯迅與木刻》。我想,這樣也好,比較集中一些,特別是主題更加明確。我認(rèn)為,內(nèi)山嘉吉這篇文章最可貴的一點(diǎn),是講述了當(dāng)年參加上海木刻講習(xí)會(huì)的13名青年木刻家的下落。文章說(shuō),1972年,他在《日中》雜志以《中國(guó)早期木刻與我》為題連載了9篇文章。在執(zhí)筆的過(guò)程中,他把第一期送給魯迅的兒子周海嬰,請(qǐng)海嬰查詢這13名學(xué)員的名字及下落。他寫道:“不管怎樣說(shuō),事過(guò)40年,查找起來(lái)是不容易的。但是海嬰代我查詢并將結(jié)果告訴了我。……這里介紹的是到1973年3月為止的情況。……其中改名者居多。這是由于當(dāng)時(shí)的時(shí)代和他們的活動(dòng)所決定的……”

我在退小樣時(shí),建議孫政清同志能把這一期雜志給嘉吉先生寄去。孫政清寄出10冊(cè)樣刊后不久接到嘉吉先生來(lái)函一封,并請(qǐng)我們?cè)俅畏g成中文。

下面是內(nèi)山嘉吉來(lái)函全文:

上海《文匯月刊》編輯部臺(tái)鑒:

10月6日惠函奉悉。來(lái)函中提到的《文匯月刊》9月號(hào)10冊(cè)確已拜領(lǐng)。劉德有先生的摘譯也已拜見,謝謝。

我與劉先生交往已久。1955年他隨郭沫若先生一行首次來(lái)日①,從那時(shí)起,我就與他相識(shí)。1956年,我作為出版交流代表團(tuán)的一個(gè)成員,第一次訪問解放后的中國(guó)時(shí),從北京至深圳的長(zhǎng)途旅行,也是他一直照料的。后來(lái),他多次訪日。而且,作為駐日記者,他在日本逗留了十?dāng)?shù)年。在這一期間,他對(duì)我的深情厚意,是難以用言語(yǔ)表達(dá)的。他是我終生難忘的一個(gè)人。

我的拙著由這位劉先生摘譯成中文,這使我感到很榮幸。這是因?yàn)樗瞄L(zhǎng)日語(yǔ),因此,我想他充分地——或者說(shuō)更出色地——把拙文準(zhǔn)確地譯成了中文。由于這位劉先生的摘譯,拙文被介紹給中國(guó)朋友,這使我感到無(wú)比喜悅。

我(這次訪問中國(guó))向魯迅先生有關(guān)的貴國(guó)各機(jī)關(guān)以及相識(shí)50年之久的(中國(guó))木刻家贈(zèng)送了拙著,因此,我很希望能聽到各方面對(duì)它的批評(píng)。如蒙貴社搜集這些書評(píng)并轉(zhuǎn)告我,將不勝感謝之至。請(qǐng)多多關(guān)照。

順致謝意并奉函拜托

內(nèi)山嘉吉

1981年11月6日

于東京內(nèi)山書店

他畢生致力的中日友好事業(yè),已有越來(lái)越多的后來(lái)人接過(guò)來(lái),并不斷把它推向新的高潮

我發(fā)現(xiàn),晚年的嘉吉先生到中國(guó)來(lái),總是拄著一根手杖。這根手杖原來(lái)是其兄長(zhǎng)內(nèi)山完造使用過(guò)的,而完造先生于1959年9月訪華時(shí)不幸在北京突然逝世。嘉吉說(shuō),我?guī)е@根手杖來(lái),就等于我哥哥也來(lái)中國(guó)了。

內(nèi)山嘉吉1981年和1983年兩次訪華,都帶著兒子內(nèi)山籬來(lái)。老人的心愿,是要把內(nèi)山一家同中國(guó)建立的友好關(guān)系持續(xù)地發(fā)展下去。

1984年12月,中國(guó)國(guó)際圖書貿(mào)易總公司慶祝成立35周年時(shí),內(nèi)山籬代表他父母專程來(lái)北京祝賀。那一次在北京我見到內(nèi)山籬,他告訴我他父親身體不好,正在住院。內(nèi)山籬還與我約定,到桂林參觀后再回北京敘談。但他在桂林接到父親病危的通知,直接返回了日本。他從日本給我來(lái)過(guò)一封信,介紹嘉吉先生的病情,說(shuō)“肺炎雖已消除,但身體衰弱,現(xiàn)在切開氣管,以助呼吸,與此同時(shí),注入營(yíng)養(yǎng)劑,增加體力。看來(lái),父親的病情暫時(shí)脫離了危險(xiǎn)期,但尚不容預(yù)斷。只要不再?gòu)?fù)發(fā)肺炎,可能會(huì)逐步好轉(zhuǎn)”。我讀了這封信,默默地祝禱嘉吉先生早日康復(fù)。萬(wàn)萬(wàn)沒有想到,12月31日傳來(lái)了前一天中午嘉吉先生長(zhǎng)逝的噩耗,使人悲悼不已。嘉吉先生的逝世,使中國(guó)人民失去了一位知交。

世上有許多事是不容假設(shè)的。我曾想,哪怕嘉吉先生能再堅(jiān)持一年該多好啊!因?yàn)?985年的1月11日是他的兄長(zhǎng)內(nèi)山完造先生誕生100周年,秋天又是嘉吉先生創(chuàng)辦的東京內(nèi)山書店開業(yè)50周年。本來(lái)內(nèi)山一家還籌劃了舉行紀(jì)念活動(dòng)。嘉吉先生未能等到那個(gè)時(shí)候就離去,這對(duì)于他不能不是莫大的憾事。但他在九泉之下可以含笑和感到欣慰的是,他畢生所致力的中日友好事業(yè),已有越來(lái)越多的后來(lái)人接過(guò)來(lái),并不斷把它推向新的高潮。

自那以后,東京的內(nèi)山書店便由兒子內(nèi)山籬接班。內(nèi)山籬畢業(yè)于東京大學(xué),通曉漢語(yǔ),他子承父業(yè),堅(jiān)持同中國(guó)的友好關(guān)系,繼續(xù)跟中國(guó)的合作單位——中國(guó)國(guó)際圖書貿(mào)易總公司保持著業(yè)務(wù)往來(lái)。隨著年齡的增長(zhǎng),內(nèi)山籬又把東京內(nèi)山書店逐步地移交給他的兒子,即內(nèi)山嘉吉的孫子——內(nèi)山深來(lái)經(jīng)營(yíng)。內(nèi)山深曾在北京大學(xué)留學(xué),懂漢語(yǔ),而且逐步熟悉了書店業(yè)務(wù),繼承了祖父開創(chuàng)的事業(yè)。父親內(nèi)山籬精心培養(yǎng)兒子,不僅讓他到中國(guó)來(lái)學(xué)習(xí),而且給他創(chuàng)造條件,使他能在中國(guó)廣交朋友,熟悉情況。內(nèi)山深在北大留學(xué)時(shí),在父親的安排下曾到我家來(lái)做客,一同用餐,加深與中國(guó)的感情。今年5月,在北京舉行亞洲文明對(duì)話大會(huì)時(shí),內(nèi)山籬和內(nèi)山深應(yīng)邀出席。大會(huì)閉幕后曾來(lái)我家做客,暢敘三代人的友情。

由內(nèi)山嘉吉通過(guò)其兄長(zhǎng)內(nèi)山完造跟魯迅以及跟廣大中國(guó)人民建立起來(lái)的珍貴友誼,通過(guò)他的兒子和孫子不僅繼承下來(lái),而且綿延至今,這,正象征著中日兩國(guó)人民的友好情誼世代相傳!

注①:我第一次訪日,應(yīng)為1955年春隨雷任民率領(lǐng)的中國(guó)貿(mào)易代表團(tuán)。