《巨浪下的小學》:地震中,是什么奪走了這些日本孩子的性命

2011年3月11日,災難降臨在日本東北部。

對生活在日本的人來說,或許早已對地震及其防范措施熟稔于心,甚至是“見怪不怪”。然而,“3·11東日本大震災”卻深刻地烙印在無數(shù)人的心中。

地震及其引發(fā)的海嘯在這里露出了最猙獰的面孔,當海水退去,已有超過1.8萬人被碾碎、葬身火海或淹死。在所有有關海嘯的故事中,發(fā)生在大川小學的最令人動容。

是什么原因導致大川小學中74條人命全部葬身于海浪中? 又是什么原因讓經歷過多次海嘯的高齡運動員最終喪生?

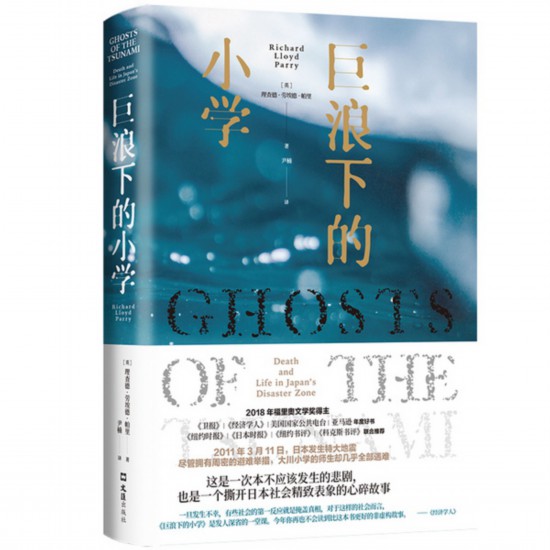

客居日本20多年的英國記者理查德·勞埃德·帕里,花費6年時間跟蹤調查,寫成《巨浪下的小學》一書,還原這場令人心碎的災難全過程,挖掘出日本秩序社會的致命缺陷——海嘯并不是問題所在,日本本身就是問題。

12月1日下午,新經典文化聯(lián)合單向空間邀請知名作家李長聲、劉檸做客單向空間·愛琴海店,聊聊我們所不了解的日本。

活動現(xiàn)場 本文由新經典文化供圖

被海嘯吞噬的大川小學

在日本,不管發(fā)生何種災難,學校總被看作是最安全的避難所。

幾十年的技術試驗,早就為這個國家建造了世界上最抗震、監(jiān)管最嚴格的建筑。即使是面對巨大的海嘯,日本的防波堤、警報系統(tǒng)和疏散演習也挽救了無數(shù)生命。

大川小學坐落在靠近北上川河谷的參差不齊海岸附近,位于距離東京300公里外的宮城縣石卷市。

海嘯發(fā)生時有78個孩子在學校,其中74個孩子以及11個老師中的10個都不幸遇難。這種幾乎全軍覆沒式的犧牲比例在3·11地震中也是非常罕見的。

當我們把時間撥回到八年前的那個下午,幸運逃過一劫的天音回憶道,“當天教學樓晃動得特別厲害,但沒有嚴重損毀。”與9號那次程度較輕的地震時一樣,學生都按班級排好隊。此時學校里的揚聲器傳出警報,告訴大家一場“超級海嘯”正從海上襲來。

當時,身為班長的今野大輔向班主任提出向學校后面山上撤離的建議:“我們應該爬到山上去,老師。如果我們呆在這兒,地面可能會裂開,把我們吞進去。”老師卻只是讓他們安靜下來,并告訴他們要呆在原地。

事實上,從地震發(fā)生到海嘯來襲期間的50分鐘里,大家完全有機會撤離到大川小學后面的山上。為什么連大輔這樣的小孩子都能有的預見,他的老師卻沒有?為什么即使大輔提出建議,最終大家還是沒有撤離到學校后面的山上,而是被海嘯吞噬?

帶著這些疑惑,作為《泰晤士報》亞洲主編兼東京分社社長的理查德第一時間趕赴災區(qū),試圖以記者特有的疏離感和冷靜態(tài)度去探尋悲劇背后的真相和本質。并在之后的6年時間內,不斷往返于東京與災區(qū)之間,成為了大川小學事件后的最佳聆聽者,并寫成了《巨浪下的小學》一書。

帕里發(fā)現(xiàn)“整件事的荒謬之處在于,比起常識,老師更愿意聽從應急手冊上官方指定的海嘯避難地點——空地或公園。由于校長工作的疏漏,手冊上的海嘯防災流程其實只是原封不動地套用通用模版,完全不適用于大川小學。”

在書中,對于救災手冊篤信不疑的還有一位名叫下川原孝的老年運動員。

已經105歲的下川先生是世界百歲年齡段標槍記錄的保持者。雖年過期頤,他的生活信念卻遠不止是活下去那么簡單,他要活得精彩。

下川原孝經歷過1933年的海嘯、1960年的智利海嘯以及其他無數(shù)更小的巨浪侵襲和錯誤警報。當3·11那次巨浪涌入了下川先生的家時,作為一個服從應急訓練的好公民,下川先生的兒子把車子開到安全的地方停好,在對危險毫無察覺的情況下,與妻子和父親平靜地走下山,走向死亡。

閱讀完本書的李長聲在分享會上表示,這場悲劇主要有兩點:一個是疏忽與麻痹;另一個是失誤。北上川的河流是自南向東流的,最后匯入大海。很多人認為即使發(fā)生那么大的海嘯也不會到他這里來,“當時普遍有這種麻痹思想,他離河口有4公里,大家都非常麻痹。”

而另外一方面則是逃跑時的失誤判斷,在我們印象中,日本人一向是認真、守紀律的典范。“但守紀律和認真其實也是教條主義的一種表現(xiàn),很多考慮會造成他輕易不敢下判斷。比如要往山上跑,如果樹倒了把學生砸死怎么辦等等考慮。”李長聲說。

日本人的兩面性

在真相大白之后,面對家長的追問和指責,教育委員會的官員和大川小學的校長總是坐成一排,以最正式的語言表達哀悼,或是集體起立,向家長深深鞠躬道歉。但沒人愿意承認這場“事故”緣于失職,更沒人愿意為此承擔責任,從而損害自己所在組織的聲譽。

在這個經年累月被地震、火山、海嘯、臺風圍困的國家中,殘酷的自然環(huán)境孕育出了堅忍的國民性格。誠然,這一特質有助于幫助人們積極地應對災難,但在另一方面也意味著被動與自我克制,而這背后折射的是——他們對于個人權力發(fā)揮與個體訴求表達的能力。

因此,面對政府的無能和退縮,人們選擇壓抑內心的不滿,甘愿成為這場政治災難的受害者。

在大川小學的案例中,當50個受害者的家長決定訴訟與否的時候,只有不到一半的家庭最終決定對簿公堂。決定提起訴訟之后,這些家長在整個村子里頭遭到白眼和排擠。

日本的政治學者丸山真男曾提出過“無責任體系”的概念,在劉檸看來,這種現(xiàn)象在今天的日本也特別常見。在近代主體意義上,作為有自由獨立判斷的個體,要對自己的行為承擔責任的行為被叫做近代主體意識。丸山真男認為,這種意識對于近代國家的國民是一種精神基礎,而明治維新以后,日本的近代主體意識卻始終沒有建立起來。

而這樣的必然后果便是——從太平洋戰(zhàn)爭到3·11,包括核泄漏,都能看到一種壓抑的轉移,從上到下,各種各樣輿論的譴責、壓抑,像推皮球一樣層層向下推,通過這樣的方式來維持一個體系的平衡。“受害人所追求的責任倫理也好,或者是一些法律訴求,就結果而言,最后成為一種和稀泥的狀態(tài)。”劉檸說。

除此之外,劉檸還指出日本社會如今正在經歷著“國民自主去政治化、遠離政治”的傾向。“其實普通人對于政策基本是漠不關心的,或者說,在他們看來,那不是自己能夠左右的,因此,無論有什么想法也不重要。作為選舉最多的國家之一,近年來每次選舉的時候,投票率卻是越來越低,尤其是年輕人的投票比例,少之又少。”劉檸說。

雖然表面看來,日本有一套高效運轉的政治、司法、民主制度,但國民同時還有一種基本倫理——基于神道教信仰的祖先崇拜。李長聲表示,“日本人不大有人定勝天的思想,也沒有要依賴誰的感覺。政府從來沒讓他依賴,所以沒有辦法,他們都有點聽天由命的感覺。”

作為泛神論的國家,這里流傳著“山川草木悉皆成佛”的句子。即使是在海嘯的危險時刻,“很多人最先搶救的是牌位,而不是錢或文件。我覺得,一些人是因為回家取牌位才不幸遇難的。那也是生命,是祖先的生命,這就像是挽救你已故父親的生命一般。”理查德在書中如此寫道。

而大川小學的悲劇便也在這種兩面性下顯得更為復雜。李長聲也在分享會的最后感慨道:“我們往往把日本解讀得很美好,認真、守紀律、注重細節(jié)……”但是在這個表面上精致整齊的社會之下,披著天災外皮的人禍揭示出,還隱現(xiàn)著某種看不見的力量,仿佛一個無處不在的幽靈,時刻準備消滅任何不和諧的聲音。

《巨浪下的小學》