新大陸的舊文苑——重構(gòu)文學(xué)革命的前史

內(nèi)容提要:關(guān)于文學(xué)革命發(fā)生史,最有意識的建構(gòu)者無疑是胡適。其深知掌握了前史,無異于掌握了文學(xué)革命的敘事權(quán)。本文以文學(xué)革命的胡適敘事為底本,揭示《逼上梁山》背后的史觀之爭,胡適強調(diào)個別之因是回應(yīng)陳獨秀基于唯物史觀得出的“最后之因”。回到歷史現(xiàn)場,以清末民初留美學(xué)界的志業(yè)選擇為參照,胡適文學(xué)革命的主張實際上是被科學(xué)救國、實業(yè)救國的強勢話語催逼出來的。文學(xué)革命前史的另一種表現(xiàn)形態(tài),是作為《嘗試集》附錄的《去國集》。若將視同“闌尾”的《去國集》,置于新大陸的舊文苑中,放回胡適留美時期與任鴻雋、梅光迪等友人的詩詞唱和與往復(fù)辯難中,不難發(fā)現(xiàn)《逼上梁山》屏蔽的雜音,或可重構(gòu)文學(xué)革命的前史。

關(guān)鍵詞:文學(xué)革命;胡適;留美學(xué)界;《逼上梁山》;《去國集》

關(guān)于文學(xué)革命發(fā)生史,最有意識的建構(gòu)者無疑是胡適。其深知掌握了前史,無異于掌握了文學(xué)革命的敘事權(quán)。因前史已暗中設(shè)置了正史的起點、主角及情節(jié)走向。與其說前史是正史的引子,不如說正史是前史的影子。

1914年胡適“室中讀書照”

從作于1919年的《嘗試集》自序,到1922年為《申報》作《五十年來中國之文學(xué)》,再從1933年作為《四十自述》一章的《逼上梁山》,到1935年為《中國新文學(xué)大系·建設(shè)理論集》撰寫導(dǎo)言,并將《逼上梁山》收入集中,命名為“歷史的引子”,胡適完成了他對文學(xué)革命發(fā)生史的個人建構(gòu)。“逼上梁山”的故事,隨著新文學(xué)自身的經(jīng)典化過程,被新文學(xué)的追隨者及日后的文學(xué)史所采納,成為文學(xué)革命前史最通行的版本。

“逼上梁山”當(dāng)然是有意為之的歷史建構(gòu),但這篇自述是由書信、日記、打油詩、思想札記等“無意”的材料,或者說意圖各異的材料編織而成。胡適以文學(xué)革命的發(fā)生為旨?xì)w,將這些散亂的原始材料,組織成Me-first的自敘傳。其對原始材料的加工、剪輯,在某種程度上是一個去脈絡(luò)化(decontextualization)、再“焊化”的建構(gòu)過程。本文以文學(xué)革命的胡適敘事為底本,以留美學(xué)界的志業(yè)選擇為參照,將有意為之的歷史建構(gòu),拆解為零磚碎瓦,細(xì)察其拼接彌縫的痕跡。[1]

《嘗試集》是胡適被“逼上梁山”后“實地試驗”的結(jié)果,從其成書過程及編次方式亦可看出“文學(xué)革命”這個斷裂點是如何被制造出來的。此前學(xué)界對《嘗試集》的經(jīng)典化已有諸多深入的考辨,卻多少忽略了《去國集》作為附錄的意義[2]。《嘗試集》不是單純的白話詩集,而是新詩與舊體詩詞并存的編排形式。《去國集》看似只是一個可有可無的“闌尾”,其實與《嘗試集》一樣經(jīng)過胡適的精心篩選、改編[3]。收入《去國集》及《嘗試集》中的詩詞,最初刊發(fā)在《留美學(xué)生年報》《留美學(xué)生季報》的“文苑”欄中[4]。“文苑”欄的活躍分子除了胡適,還有他的朋友任鴻雋、楊銓、唐鉞、江亢虎、陳衡哲,及日后加入學(xué)衡派、與新文化運動唱對臺戲的吳宓、胡先骕等。如若將被經(jīng)典化的《嘗試集》及被視同“闌尾”的《去國集》,按寫作時序放回新大陸的舊文苑中,放回胡適的朋友圈及論敵當(dāng)中,不難發(fā)現(xiàn)《逼上梁山》屏蔽的雜音,或可重構(gòu)文學(xué)革命的前史。

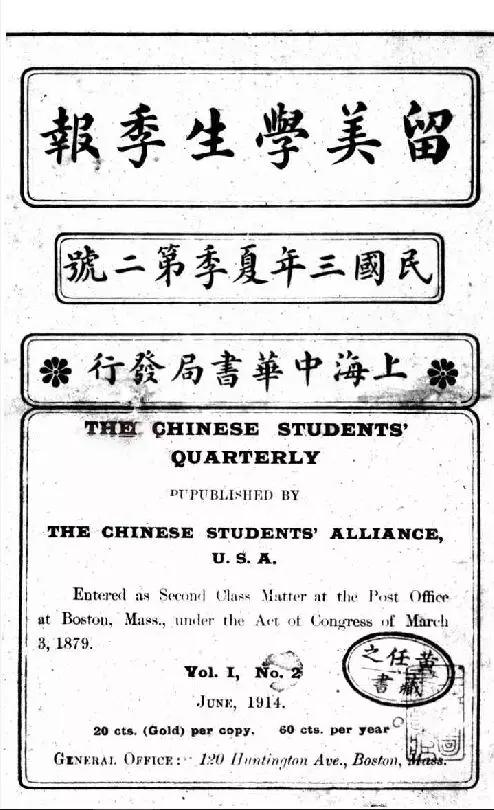

《留美學(xué)生季報》封面

一 “最后之因”還是個別之因

《逼上梁山》為何要用個人傳記的形式來講述文學(xué)革命的發(fā)生史?這種寫作形式是針對新文化運動的另一位主將陳獨秀,從唯物史觀的立場對文學(xué)革命何以發(fā)生、何以成功所作的總結(jié)。換言之,《逼上梁山》不是單純講故事而已,背后隱藏著史觀之爭,是被陳獨秀的唯物史觀“逼”出來的。

1935年胡適在《中國新文學(xué)大系·建設(shè)理論集》導(dǎo)言中點明《逼上梁山》可視為對陳獨秀的一個答復(fù),這篇自述“忠實”地紀(jì)錄了文學(xué)革命怎樣“偶然”在國外發(fā)難的歷史,間接回應(yīng)了陳獨秀基于經(jīng)濟史觀得出的“必然論”[5]。《逼上梁山》背后的史觀之爭,起源于1923年陳獨秀與胡適在科學(xué)與人生觀論戰(zhàn)中圍繞“唯物史觀”的往復(fù)辯論。胡適堅持“唯物史觀至多只能解釋大部分的問題”,陳獨秀則希望他百尺竿頭更進一步,承認(rèn)“只有客觀的物質(zhì)原因可以變動社會,可以解釋歷史,可以支配人生觀”[6]。

胡適自然不肯進這一步,成為唯物史觀的忠實信徒。他與陳獨秀的分歧點在于所謂“客觀的物質(zhì)原因”除了經(jīng)濟因素外,能否包括知識、思想、教育、言論等“心”的因素。如若把“心”看作“物”的一種表現(xiàn),承認(rèn)知識、思想、教育、言論也可以變動社會、解釋歷史、支配人生觀,胡適以為這就是“禿頭的歷史觀”,不必扣上“唯物史觀”的帽子[7]。在他看來,陳獨秀其實是“不徹底的唯物論者”,一面說“心即物之一種表現(xiàn)”,一面又把“物質(zhì)的”等同于“經(jīng)濟的”。

以史學(xué)家自居的胡適,不贊成一元論的史觀。他主張歷史有多元的個別之因,“我們雖然極端歡迎‘經(jīng)濟史觀’來做一種重要的史學(xué)工具”,同時也不能不承認(rèn)思想、知識也屬于“客觀”原因[8]。胡適雖不是唯物史觀的忠實信徒,但統(tǒng)觀1920年代前期的中國知識界,無論政治立場、思想背景有何差異,都在不同程度上受到唯物史觀的熏染。1924年陳衡哲給胡適寫信稱:

你說我反對唯物史觀,這是不然的;你但看我的那本《西洋史》,便可以明白,我也是深受這個史觀的影響的一個人。但我確不承認(rèn),歷史的解釋是unitary[一元的]的;我承認(rèn)唯物史觀為解釋歷史的良好工具之一,但不是他的惟一工具。[9]

陳衡哲對唯物史觀的承認(rèn),是有前提、有限度的,這亦即胡適在科玄論戰(zhàn)中對陳獨秀的答復(fù)。陳獨秀則是堅定的一元論者,站在唯物史觀的立場上,所謂“客觀的物質(zhì)因素”,自然以經(jīng)濟為骨干,制度、宗教、思想、政治、道德、文化、教育,都是經(jīng)濟基礎(chǔ)所決定的上層建筑[10]。

作為文學(xué)革命、思想革命的倡導(dǎo)者,陳獨秀自然承認(rèn)思想、知識、言論、教育是改造社會的重要工具,但他把這些“心”的因素當(dāng)作經(jīng)濟的“兒子”。而持多元史觀的胡適則更看重“心”的因素,將知識、思想等視為與經(jīng)濟平起平坐的“弟兄”。“物”與“心”之間、經(jīng)濟與思想、知識、言論、教育之間究竟是父子關(guān)系,還是平等相待的兄弟關(guān)系,這是陳、胡二人的根本分歧所在。

在與胡適圍繞唯物史觀的往復(fù)論辯中,陳獨秀解釋白話文何以在短時間內(nèi)站穩(wěn)腳跟:

常有人說:白話文的局面是胡適之陳獨秀一班人鬧出來的。其實這是我們的不虞之譽。中國近來產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)人口集中,白話文完全是應(yīng)這個需要而發(fā)生而存在的。適之等若在三十年前提倡白話文,只需章行嚴(yán)一篇文章便駁得煙消灰滅,此時章行嚴(yán)的崇論宏議有誰肯聽?[11]

作為文學(xué)革命的主將,陳獨秀將白話文運動的成功歸結(jié)為“產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、人口集中”這八個字,胡適當(dāng)然不樂意,這是刺激他寫作《逼上梁山》的原因之一。1927年胡適在紐約與美國史學(xué)家查爾斯·比爾德(Charles A. Beard)泛論歷史,他提出一個見解:

歷史上有許多事是起于偶然的,個人的嗜好,一時的錯誤,無意的碰巧,皆足以開一新局面。當(dāng)其初起時,誰也不注意。以后越走越遠(yuǎn),回視作始之時,幾同隔世![12]

胡適隨后以中西文字之起源、顯微鏡的發(fā)明、纏足的流行、英國下午茶的由來為例,佐證他的偶然論。比爾德教授由此得出一個公式:Accident+ Imitation=History(偶然+模仿=歷史)[13]。有趣的是,這位比爾德教授的成名作是《美國憲法的經(jīng)濟觀》,可見經(jīng)濟決定論對他的影響,未必是胡適自認(rèn)為的偶然論者[14]。《逼上梁山》對文學(xué)革命發(fā)生史的闡釋模式,完全可用“偶然+模仿=歷史”這個公式來概括。這篇自述若換個題目,不妨名為“偶然”。但這個“偶然”是被陳獨秀的唯物史觀,被歷史一元論“逼”出來的。

在寫《逼上梁山》的前一年,胡適還在與唯物論者爭辯經(jīng)濟一元論能否成立,歷史解釋能否一勞永逸,訴諸“最后之因”?胡適始終反對一元論的史觀,他以為“史家的責(zé)任在于撇開成見,實事求是,尋求那些事實的線索,而不在于尋求那‘最后之因’,——那‘歸根到底’之因”[15]。一元論者習(xí)慣用“歸根到底”的公式為歷史下結(jié)論,其倚賴的“最后之因”,無論是上帝,還是經(jīng)濟因素,都有牽強附會之嫌。

科玄論戰(zhàn)過去十余年后,胡適在《新文學(xué)大系·建設(shè)理論集》導(dǎo)言中老調(diào)重彈,針對陳獨秀的唯物史觀,提出文學(xué)史上的變遷“其中各有多元的,個別的,個人傳記的原因,都不能用一個‘最后之因’去解釋說明”[16]。為了強調(diào)個人在歷史中的重要性,胡適援引南宋理學(xué)家陸九淵的話說:“且道天地間有個朱元晦、陸子靜,便添得些子。無了后,便減得些子。”[17]他認(rèn)為文學(xué)革命的發(fā)難者不必妄自菲薄,把一切歸功于“最后之因”。套用陸九淵的說法,胡適想說:“且道天地間有個胡適之、陳獨秀,便添得些子。無了后,便減得些子。”然而胡適對這句話的挪用,曲解了陸九淵的原意。把這句話放回上下文中,主張“心即理”的陸九淵恰是要消解個人在歷史中的作用:

一夕步月,喟然而嘆。包敏道侍,問曰:“先生何嘆?”曰:“朱元晦泰山喬岳,可惜學(xué)不見道,枉費精神,遂自擔(dān)閣。奈何!”包曰:“勢既如此,莫若各自著書,以待天下后世之自擇。”忽正色厲聲曰:“敏道敏道,恁地沒長進,乃作這般見解!且道天地間有個朱元晦、陸子靜,便添得些子?無了后,便減得些子?”[18]

回到師徒對話的情境中,陸九淵對包敏道的呵斥,意在消解個人在歷史中的重要性。“添得些子”、“減得些子”應(yīng)是反問的口氣,而非正面肯定。馮友蘭對這段語錄的理解,或更貼近象山原意:“有了朱元晦、陸九淵,天地不添得些子,無了亦不減得些子,則朱元晦、陸子靜之泰山喬岳,亦不過如太空中一點浮云,又有何驕盈之可言?”[19]胡適將陸九淵的反問讀作自我肯定,未必是有意的誤讀,正可見出其胸中之執(zhí)念。

胡適稱《逼上梁山》是用他自己保存的一些史料來記載一個思想產(chǎn)生的歷史:

這個思想不是“產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),人口集中”產(chǎn)生出來的,是許多個別的,個人傳記所獨有的原因合攏來烘逼出來的。從清華留美學(xué)生監(jiān)督處一位書記先生的一張傳單,到凱約嘉湖上一只小船的打翻;從進化論和實驗主義的哲學(xué),到一個朋友的一首打油詩;從但丁(Dante)卻叟(Chaucer)馬丁路得(Martin Luther)諸人的建立意大利、英吉利、德意志的國語文學(xué),到我兒童時代偷讀的《水滸傳》《西游記》《紅樓夢》:——這種種因子都是獨一的,個別的;他們合攏來,逼出我的“文學(xué)革命”的主張來。[20]

“產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),人口集中”是陳獨秀為文學(xué)革命歸納的“最后之因”,胡適認(rèn)為在這個“最后之因”的統(tǒng)攝下,無法解釋個人主張的差異:陳獨秀為何與林琴南不同?胡適為何與梅光迪、胡先骕不同?為消解陳獨秀的“最后之因”,胡適從個人生活史中篩選出種種個別之因來論證文學(xué)革命發(fā)生的偶然性。

胡適一輩子都堅持這個論調(diào),在各種場合不厭其煩地講述“逼上梁山”的故事,情節(jié)編排略有出入,但總可以歸結(jié)為一句話:文學(xué)革命的發(fā)生完全是一個偶然。湖上翻船是第一個偶然,任鴻雋作詩是第二個偶然,招致胡適批評是第三個偶然,任居然沒有反駁是第四個偶然,梅光迪跳出來罵胡適是第五個偶然[21]。文學(xué)革命的主張就是由這一個個的偶然“烘逼”出來的。“烘逼”這個詞不經(jīng)意間透露出敘事者在這些偶然的個別之因上施加的作用力。問題在于如果說文學(xué)革命的發(fā)生純屬偶然,如何證明五四白話文運動的必然性?胡適不得不在個別之因外,求助于進化論,用長時段的歷史必然性來彌補偶然論在發(fā)生學(xué)意義上的無目的性,這是他寫作《白話文學(xué)史》為文學(xué)革命尋求歷史依據(jù)的動因。

二 科學(xué)救國抑或文學(xué)救國

回到歷史現(xiàn)場,與胡適追述的文學(xué)革命前史交錯并行的另一條故事線索,是科學(xué)共同體的誕生史[22]。胡適文學(xué)革命的主張,與其說是被偶然的個別之因“烘逼”出來的,不如說是被科學(xué)救國、實業(yè)救國的強勢話語催逼出來的。以科學(xué)社的誕生史為參照,“逼上梁山”的故事或許有另一種講法,在一個個“偶然”背后,真正起作用的結(jié)構(gòu)性因素是:“科學(xué)救國”與“文章/文學(xué)救國”這兩種志業(yè)選擇在清末民初留美學(xué)界的地位升降。

1917年6月胡適歸國前夕,做詩紀(jì)念他留美時期的一段文學(xué)因緣,詩序稱其“數(shù)年來之文學(xué)的興趣,多出于吾友之助”,若無任叔永(鴻雋)、楊杏佛(銓),定無《去國集》;若無任叔永、梅覲莊(光迪),定無《嘗試集》[23]。任、楊是與胡適詩詞唱和的“伴當(dāng)”,任、梅則是將胡適“逼上梁山”的論敵。三個朋友中,任鴻雋一身兼二任,既是胡適的詩友又是他的勁敵。雖然任鴻雋在文學(xué)革命發(fā)生史中看似只是一個友情客串,其留美時期的活動以科學(xué)社為中心,但若回到這班朋友賦詩論文的現(xiàn)場,任的文學(xué)熱情絲毫不輸胡適[24],其詩文修養(yǎng)甚至在胡之上。胡適曾對任鴻雋夸口說:“寄此學(xué)者可千人,我詩君文兩無敵”[25],承認(rèn)任是“留學(xué)界中第一古文家”[26]。若以舊風(fēng)格含新意境而論,任詩的水平亦遠(yuǎn)超胡適。只是“文學(xué)”在任心目中,不過是自娛、酬人的“小技”,而非救國之正途。誠如胡適《文學(xué)篇》所云“文章真小技,救國不中用”。

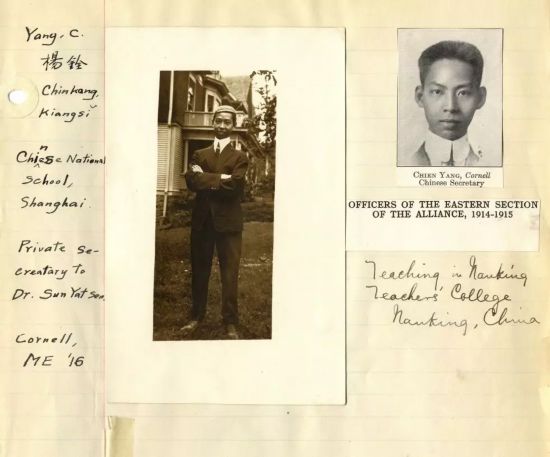

任鴻雋,取自Lincoln E. Patterson所藏Foreign Students at Cornell University scrapbooks

與任、胡二人關(guān)系密切的陳衡哲晚年回憶,留美學(xué)生受戊戌政變、庚子國難的刺激,大都有實業(yè)救國的志愿,1914年秋她赴美讀書,那時留美學(xué)界“正激蕩著兩件文化革新的運動。其一,是白話文運動,提倡人是胡適之先生;其二,是科學(xué)救國運動,提倡人便是任叔永先生”[27]。這段回憶未免有倒放電影之嫌,胡適主張用白話作詩在朋友圈中處處碰壁,系孤軍作戰(zhàn),更不可能在留美學(xué)界形成“運動”;實業(yè)救國、科學(xué)救國倒代表了多數(shù)留美學(xué)生的心聲。

同為留美學(xué)界的風(fēng)云人物,任鴻雋與胡適志趣各異,他們在文學(xué)上頗多交集,然而文學(xué)在二人志業(yè)規(guī)劃中的位置迥然不同[28]。如胡適寫給任鴻雋的詩中所言:“君期我作瑪志尼,我祝君為倭斯韈”[29],自注云:“瑪志尼Mazzini意大利文學(xué)家,世所稱‘意大利建國三杰’之一也。倭斯韈Wilhelm Ostwald德國科學(xué)大家。”[30]胡適另一位“做詩的伴當(dāng)”楊銓也是科學(xué)救國、實業(yè)救國的信奉者[31]。他在寫給胡適的贈別之作中表明自己的志向:“名山事業(yè)無分,吾志在工商。不羨大王(指托辣司)聲勢,欲共斯民溫飽,此愿幾時償。各有千秋業(yè),分道共翱翔。”[32]

楊銓,取自Lincoln E. Patterson所藏Foreign Students at Cornell University scrapbooks

重實學(xué)、輕虛文,是清末民初留美學(xué)界的普遍風(fēng)氣。陳衡哲稱那時的青年深受“實業(yè)救國”宣傳的影響,總以為救國的根本不在政治,而在科學(xué)與教育、實業(yè)與學(xué)問[33]。實業(yè)救國、科學(xué)救國是留美學(xué)生的總體取向,而文學(xué)非救國之急務(wù),虛文更是導(dǎo)致中國積貧積弱的病根。以留美學(xué)界的整體氛圍為參照,胡適“為大中華,造新文學(xué)”的誓言,確實是與眾不同的志業(yè)選擇。從“文章真小技”到“文章革命何疑”,胡適的態(tài)度轉(zhuǎn)變折射出文學(xué)革命被科學(xué)救國的強勢話語“烘逼”出來的前史[34]。

在留美出身的社會學(xué)家潘光旦看來,留學(xué)生好似園藝家用嫁接法培育出來的雜交品種。作為東西方文化的“湊體”,留學(xué)生是一種極復(fù)雜的社會動物:明明是甲文化甲種族的產(chǎn)物,卻不能不在乙文化乙種族內(nèi)作相當(dāng)之順應(yīng)。日常生活里種種瑣碎的順應(yīng)功夫,比繁重的課業(yè)更難對付。不無悖論的是,當(dāng)其在乙文化乙種族作順應(yīng)之際,又不能不時時返顧自身的文化母體,以免順應(yīng)過度,絕了將來的后路[35]。

清末民初對留學(xué)生的期許,不一定以學(xué)為主。出洋留學(xué)大都為求專門知識,然而遭逢亂世,學(xué)非所用。留學(xué)生歸國后產(chǎn)生的社會影響,不全靠從書本上或課堂上習(xí)得的專門知識。留學(xué)生之所以成為一種“文化導(dǎo)力”,除了一定的知識儲備,更倚賴其在留學(xué)期間與異文化接觸,不知不覺所形成的種種思想觀念與行為習(xí)慣。這些從日常瑣碎的順應(yīng)功夫中養(yǎng)成的觀念與習(xí)慣,不僅暗中左右著留學(xué)生自身的生活軌跡,勢必波及身外之社會,形成某種新的風(fēng)氣或思潮[36]。

1910年代留美學(xué)界重實學(xué)、輕虛文的風(fēng)氣,源于對國內(nèi)形勢的誤判,以為民國肇始,百廢待舉,摧枯拉朽的破壞時代業(yè)已過去,即將迎來全方位的建設(shè)時代。建設(shè)時代亟需專門知識、實用技能,而非蹈空之學(xué)。然而民初留美學(xué)界期盼的建設(shè)時代似乎仍遙不可及,從政治、經(jīng)濟、思想、文化各方面看,破壞時代有方興未艾之勢,隱然有更大的破壞要來。1917年胡適在歸國日記中感嘆“數(shù)月以來,但安排歸去后之建設(shè)事業(yè),以為破壞事業(yè)已粗粗就緒”;“何意日來國中警電紛至,南北之分爭已成事實,時勢似不許我歸來作建設(shè)事”[37]。

1911年《留美學(xué)生年報》創(chuàng)刊號介紹美國留學(xué)界情形,強調(diào)“建設(shè)主義”是留美學(xué)界之一大特色。所謂“建設(shè)主義”有三重意涵:其一、留美學(xué)生多修實用之學(xué),實用之學(xué)即建設(shè)之學(xué);其二、美國為“大建設(shè)之國”,建設(shè)精神處處可見,在此留學(xué)不能不受此影響;其三、中國即將步入建設(shè)時代,鐵路開礦政治法律,莫非建設(shè)事業(yè)[38]。美國既以工程實業(yè)立國,中國赴美留學(xué)者自然以選修專門工程及實業(yè)者居多。據(jù)1911年留美學(xué)界之專業(yè)統(tǒng)計:

一、選修人數(shù)25人以上

通常大學(xué)科50人,鐵路工程50人,農(nóng)業(yè)38人,科學(xué)34人,礦學(xué)27人

二、選修人數(shù)15—25人

商業(yè)23人,機器工程23人,化學(xué)工程19人,電學(xué)工程15人,理財15人

三、選修人數(shù)5—15人

法律12人,政治11人,教育10人,化學(xué)9人,造船8人,醫(yī)學(xué)6人,語言6人

四、選修人數(shù)1—5人

神學(xué)4人,哲學(xué)3人,音樂2人,牙醫(yī)1人,森林1人,建筑1人[39]

此種擇業(yè)取向反映出辛亥革命前后留美學(xué)生的時代認(rèn)知與自我定位。胡適留美之初即發(fā)現(xiàn)“此間吾國學(xué)子大半習(xí)Engineering(工程),雖亦有一二俊乂之士,然馀子碌碌,無足與語者,國文根柢尤淺”[40]。據(jù)其觀察,“留美學(xué)生中好學(xué)生甚多,惟人才則極寡,能作工程師、機械匠者甚多,惟十之八九皆‘人形之機器’耳”[41]。

胡適赴美之初的志業(yè)選擇,亦受制于留美學(xué)界重實學(xué)、輕虛文的總體氛圍。若論性之所近,胡適更親近文學(xué),然而受實業(yè)救國思潮影響,1911年初他在給好友許怡蓀的信中寫道:

弟初志習(xí)農(nóng),后以本年所習(xí)大半屬文學(xué),且自視性與之近,頗有改習(xí)arts之意,今則立定志向,不再復(fù)易矣。其故蓋以弟若改科,必專習(xí)古文文字,然此是小技,非今日所急。……“文學(xué)救國”,今非其時,故不欲為。[42]

胡適違背個人性情,立志學(xué)農(nóng),因此時在他心目中“文章真小技,救國不中用”[43]。在國將不國的壓力下,胡適把“文學(xué)”擱在次之又次的位置上,申言“今日第一要事,乃是海軍,其次則陸軍之炮彈,其次則大政治家,大演說家,皆可以興國,至于樹人富國,皆是末事”[44]。在實學(xué)與虛文之間,取實學(xué);在實力與實業(yè)之間,取實力;在硬實力與軟實力之間,取海軍及陸軍炮彈代表的硬實力。這雖是胡適一時的過激之言,卻也表明“文學(xué)”被排除在救國之急務(wù)以外。

以文學(xué)為志業(yè),在清末民初鼓吹實業(yè)救國的留美學(xué)界要承受相當(dāng)大的心理壓力,這從胡適的好友梅光迪身上看得尤為明顯。梅光迪性情孤傲,不善交際,始終與留美學(xué)界格格不入,其在日常瑣碎的順應(yīng)功夫上遠(yuǎn)遜于胡適。留美之初梅光迪對文學(xué)的態(tài)度亦頗糾結(jié),既以自家的詩文修養(yǎng)為傲,又不肯以文士自居,他曾向胡適坦言,其“初來時亦欲多習(xí)文學(xué),而老學(xué)生群笑之,以為文學(xué)不切實用,非吾國所急,今始知老學(xué)生之不可靠矣”[45]。“老學(xué)生”對文學(xué)的輕蔑,給胡、梅二人在擇業(yè)上造成或明或暗的心理壓力。梅光迪為文學(xué)辯護的策略是強調(diào)“文以人重”[46]、學(xué)以文傳,他聲明“愿為能言能行、文以載道之文學(xué)家,不愿為吟風(fēng)弄月、修辭綴句之文學(xué)家”[47]。梅光迪覺察出民初受實業(yè)救國思潮的影響,胡適“年來似有輕視文人之意”,故屢次在書信中為自己的文學(xué)觀辯解。

梅光迪

梅光迪雖不情愿以“文士”自居,但他始終視胡適為“文士”。胡適赴美留學(xué)之際,梅于臨別贈言中稱文學(xué)乃馀事,期待胡適日后成為共和國之締造者,“焉知事功不能與華盛頓相映”?[48]當(dāng)胡適轉(zhuǎn)修哲學(xué)時,梅光迪表示竭力贊成,謂治哲學(xué)者尤當(dāng)治文學(xué),胡適之改科“乃吾國學(xué)術(shù)史上一大關(guān)鍵”,望其“將來在吾國文學(xué)上開一新局面”[49]。

1915年胡適在送梅光迪往哈佛大學(xué)的贈別詩中,第一次用“文學(xué)革命”這個詞。這首送別詩引發(fā)的爭論,被胡適敘述為文學(xué)革命的導(dǎo)火索。尤堪玩味的是,在“文學(xué)革命其時矣”這句宣言的前后,兩次出現(xiàn)“梅生梅生勿自鄙”。胡適勸梅光迪“勿自鄙”,其實也是給自己鼓勁打氣。“文學(xué)革命其時矣”的宣言,由“梅生梅生勿自鄙”引逗出來,令其“自鄙”的壓力源自民初留美學(xué)界崇尚科學(xué)、崇尚實力的風(fēng)氣:“同學(xué)少年識時勢,爭言‘大患弱與貧。吾儕治疾須對癥,學(xué)以致用為本根’。”[50]

這首詩中夾雜了11個外來詞,胡適自詡為“文學(xué)史上一種實地試驗”[51]。這種“破體”的形式試驗,可視為開門揖盜之舉。“牛頓(Newton)”“客爾文(Kelvin)”“愛迭孫(Edison)”等與舊詩體極不相稱的外來詞,出自識時務(wù)為俊杰的“同學(xué)少年”之口,代表了“科學(xué)救國”的強勢話語。“自言‘但愿作文士,舉世何妨學(xué)培根(Bacon),我獨遠(yuǎn)慕沙士比(Shakespeare)。豈敢與俗異酸咸,士各有志勿相毀’”[52],與其說是梅光迪的心聲,毋寧說是胡適的自我辯白。“士各有志勿相毀”不正暗示梅、胡二人以文學(xué)為志業(yè),在“學(xué)以致用”的風(fēng)氣之下遭受的輕視詆毀?

三 視同“闌尾”的《去國集》

1920年底,胡適請朋友刪選《嘗試集》,他自己先刪了一遍,把刪剩的送給任鴻雋、陳衡哲夫婦過目,后又送給魯迅及正在西山養(yǎng)病的周作人各刪一遍,后來俞平伯到北京又請他刪削。經(jīng)數(shù)人審定后,《嘗試集》四版中《去國集》刪去八首,添入一首,共存十五首[53]。

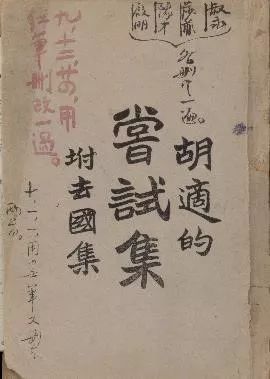

胡適《嘗試集》刪定本書影

周氏兄弟對《去國集》的態(tài)度不同,魯迅致胡適信中轉(zhuǎn)述周作人的看法:“《去國集》是舊式的詩,也可以不要了。”接著話鋒一轉(zhuǎn):“但我細(xì)看,以為內(nèi)中確有許多好的,所以附著也好。”[54]魯迅作舊體詩,隨寫隨棄,從未結(jié)集出版,他主張保留《去國集》,主要是從詩本身的好壞著眼。周作人隨后致信胡適,從編輯體例上補充說明他“當(dāng)初以為這冊詩集既純是白話詩,《去國集》似可不必附在一起;然而豫才的意思,則以為《去國集》也很可留存,可不必刪去”[55]。

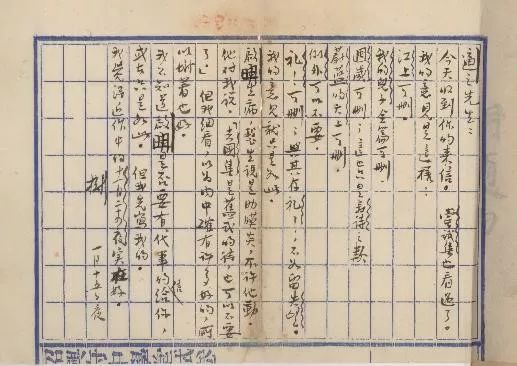

1921年1月15日魯迅致胡適函,關(guān)于《嘗試集》的刪選意見

周氏兄弟的意見分歧,似未參透胡適編訂《去國集》,將其作為《嘗試集》附錄的用意。《去國集》自序云:

胡適既已自誓將致力于其所謂“活文學(xué)”者,乃刪定其六年以來所為文言之詩詞,寫而存之,遂成此集。名之曰“去國”,斷自庚戌也。昔者譚嗣同自名其詩文集曰“三十以前舊學(xué)第幾種”。今余此集,亦可謂之六年以來所作“死文學(xué)”之一種耳。[56]

自序作于1916年7月,胡適用“活文學(xué)”與“死文學(xué)”的二分法為自己留美時期的詩詞創(chuàng)作劃出一道分界線。若將《嘗試集》初版本及增訂本中收錄的《去國集》篇目,與《留美學(xué)生年報》及《季報》上公開發(fā)表的胡適詩詞相對照,再參校胡適留學(xué)日記中保存的詩詞底稿,不難發(fā)現(xiàn)刪定、改編的痕跡。

譚嗣同出現(xiàn)在《去國集》自序中,饒有意味。譚自稱“三十以后,新學(xué)灑然一變,前后判若兩人。三十之年,適在甲午,地球全勢忽變,嗣同學(xué)術(shù)更大變”,“故舊學(xué)之刻,亦三界中一大收束也”[57]。胡適援引譚嗣同之例,意在以“今日之我”作別“昔日之我”。其刪定《去國集》后,宣稱自1916年7月起“不再作文言詩,偶有所作,皆以白話為之,意欲以實地試驗,定白話之可否為韻文之利器”[58]。自序強調(diào)詩詞的編纂方式嚴(yán)格按時間順序,每首詩詞之后都注明寫作年月,目的是“稍存文字進退及思想變遷之跡”。此種編纂方式暗含歷史進化的線索,將《去國集》與《嘗試集》切割開來,作為文學(xué)革命前史的一部分。問題在于《去國集》純?nèi)皇恰八牢膶W(xué)”嗎?其中是否包含著早期新詩未展開的形式可能性?

《去國集》只有自序,別無他序。在胡適留美時期的朋友圈中,最有資格為《去國集》作序的,無疑是詩友兼論敵的任鴻雋。然而任卻婉拒了胡適作序的請求:“大作《去國集》極愿拜讀,但作序與否未敢遽諾。其理由仍如足下所云‘有話說則作之,無話說不敢作應(yīng)酬語’。好在足下此時尚不‘刻板’,序不序固無妨也”[59]。此時任鴻雋正就《泛湖即事》詩與胡適往復(fù)辯論,任在作序上采取拖延戰(zhàn)術(shù),與其說是對《去國集》有何不滿,不如說不認(rèn)同胡適“死文學(xué)”與“活文學(xué)”的二分法。

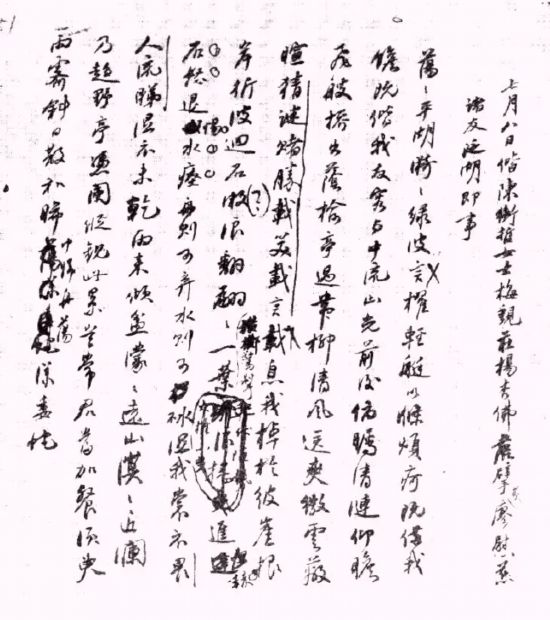

《泛湖即事》詩引發(fā)的爭論,被胡適視作“發(fā)生《嘗試集》的近因”[60]。1916年7月8日暑假期間,任鴻雋偕陳衡哲、梅光迪、楊銓、唐鉞、廖慰慈諸友于綺色佳郊游蕩舟。任鴻雋此次得與陳衡哲初會,“一見如故,愛慕之情與日俱深,四年后乃訂終身之約焉”[61]。7月11日任鴻雋致信胡適謂:

前星期六偕陳女士梅覲莊等泛湖,傍岸舟覆,又后遇雨,雖非所以待客之道,然所歷情景,亦不可忘。歸作四言詩紀(jì)其事,錄呈吟正。雋自不作四言詩,此詩亦自試耳。不妥處自知甚多,乞為我改削之。[62]

此時胡適與陳衡哲雖“訂交而未晤面”,三個朋友的關(guān)系尚處于曖昧狀態(tài),任鴻雋此信以賦詩呈正為名,未免有近水樓臺先得月的暗示。二人后續(xù)圍繞《泛湖即事》的往復(fù)討論,表面上就詩論詩,但題目中“偕陳衡哲女士”這一刺眼字樣,或起到催化劑的作用。任鴻雋用四言詩體記敘泛湖、覆舟、遇雨的波折,有較強的試驗性。四言詩在表現(xiàn)功能上更宜于場面鋪敘或抒發(fā)情感,而不適于跌宕起伏的敘事[63]。

任鴻雋泛舟圖,1920年趙元任攝

若將《胡適遺稿及秘藏書信》中保存的任鴻雋來信,與《藏暉室札記》中以“答覲莊白話詩之起因”為題摘錄的來往書信片段對照,即發(fā)現(xiàn)胡適《逼上梁山》將論辯焦點放在“死文字”與“活文字”之爭上,而任鴻雋《泛湖即事》真正用力經(jīng)營的橋段卻在“覆舟”:

行行忘遠(yuǎn),息棹崖根。忽逢波怒,鼉掣鯨奔。

岸逼流迴,石斜浪翻。翩翩一葉,馮夷所吞。[64]

7月12日胡適寄書任鴻雋,質(zhì)疑中間寫覆舟一段“未免小題大做”,“讀者方疑為巨洋大海,否則亦當(dāng)是鄱陽洞庭,乃忽緊接‘水則可揭’一句,豈不令人失望乎”?此節(jié)中,胡適以為“岸逼流迴,石斜浪翻”才算“好句”,可惜為幾句“大話”所誤[65]。7月14日任鴻雋回信解釋覆舟一段“小題大做”的原由,系因布局之初“實欲用力寫此一段,以為全詩中堅”,或許用力過猛,遂流于“大話”[66]。覆舟這一戲劇性的瞬間,是傳統(tǒng)四言詩難以容納的新經(jīng)驗。此節(jié)雖是任鴻雋的得意之筆,但他還是聽從了胡適的建議,把“鼉掣鯨奔”改為“萬螭齊奔”,“馮夷”改為“驚濤”,以避海洋之意[67]。

對于任鴻雋的這番妥協(xié),胡適仍不買賬,7月16日回信說《泛湖》詩中寫翻船一段所用字句“皆前人用以寫江海大風(fēng)浪之套語”,任鴻雋“避自己鑄詞之難,而趨借用陳言套語之易,故全段一無精彩”。任鴻雋自稱“用力太過”,在胡適看來,實則趨易避難,全未用力。在將任鴻雋最得意的段落全盤否定之后,胡適又祭出“死文字”與“活文字”的法寶,說詩中所用“言”字、“載”字都是“死字”,又如“猜謎賭勝,載笑載言”兩句,上句為20世紀(jì)之活字,下句為三千年前之死句,殊不相稱[68]。

面對胡適咄咄逼人的批評,任鴻雋的回復(fù)軟中有硬,在“覆舟”一節(jié)上以退為進,雖易去胡適不喜之套語,但未遷就胡適淺白的趣味:

載息我棹,于彼崖根。岸折波迴,石漱浪翻。

翩翩一葉,橫擲驚掣。進嚇石怒,退惕水瘞。[69]

7月17日任鴻雋答胡適書:“足下所不喜之覆舟數(shù)句,今已大半易去,其中‘進退’兩句頗用力寫出,足下當(dāng)不謂之死語。”[70]任用力寫出的“進嚇石怒,退惕水瘞”,即便不被判為“死語”,從字面上看,肯定不是胡適心目中的“好句”。在“死文字”與“活文字”的問題上,任鴻雋的態(tài)度則較為強硬:

足下謂“言”字“載”字為死字,則不敢謂然。如足下意,豈因《詩經(jīng)》中曾用此字,吾人今日所用字典便不當(dāng)搜入耶?“載笑載言”固為“三千年前之語”,然可用以達(dá)我今日之情景,即為今日之語,而非“三千年前之死語”,此君我不同之點也。[71]

胡適索性在任鴻雋信上直接批注,劃出“豈因《詩經(jīng)》中曾用此字,吾人今日所用字典便不當(dāng)搜入耶”一句,旁批“笑話”二字;就“載笑載言”的用法,胡適于行間批注:“載字究竟何義?所用之地究竟適當(dāng)否?何不用今日之活語以達(dá)‘今日之情景’乎?”[72]

任鴻雋《泛湖即事》詩,胡適批注,取自《胡適遺稿及秘藏書信》

奉《詩經(jīng)》為圭臬的四言詩傳統(tǒng),正是以“載”“言”一類的虛字為中心。“載”字、“言”字是四言詩中構(gòu)詞力最強的虛字,“載○載○”構(gòu)成的套語系統(tǒng)包括:載笑載言、載馳載驅(qū)、載飛載鳴、載饑載渴、載芟載柞等。可以說“載○載○”是《詩經(jīng)》中最常見的虛詞結(jié)構(gòu),正是此類套語模式(formula pattern)造就了四言詩的獨特風(fēng)格[73]。在四言詩的創(chuàng)作過程中,構(gòu)成套語模式的虛字結(jié)構(gòu)是先于實字的[74]。胡適所謂的“死字”“死句”,恰是四言詩傳統(tǒng)中最穩(wěn)定的套語模式。胡適對《詩經(jīng)》里的虛字做過專門研究[75],任鴻雋用“載笑載言”正好撞在他槍口上。胡、任二人關(guān)于文字死活的論爭,其實與四言詩的特殊風(fēng)格即以虛字為中心的套語系統(tǒng)有關(guān)。倘若《泛湖即事》詩用五古或七古寫就,文字的死活問題未必如“載笑載言”這樣套語化的冗余句式凸顯出來。

1916年12月《泛湖即事》詩正式發(fā)表于《留美學(xué)生季報》,任鴻雋保留了“言”字“載”字的用法,連胡適認(rèn)為“殊不相稱”的兩句:“猜謎賭勝,載笑載言”也只字未改[76]。在圍繞《泛湖即事》詩的攻防戰(zhàn)中,任鴻雋于“覆舟”一節(jié)略有妥協(xié),但在“死文字”與“活文字”的問題上,胡適始終未能說服任鴻雋,還引來梅光迪為任助陣[77]。如若考慮到四言詩長于抒情、描寫,短于敘事的表現(xiàn)功能,與“覆舟”這一偶然事件的戲劇性,不能不說胡適在字面上再三挑剔,抹殺了任鴻雋《泛湖即事》詩用“舊瓶裝新酒”的形式試驗。

《去國集》的壓軸之作《沁園春》,實則是“文章革命”的“誓詩”。這首詞是胡適用心經(jīng)營之作,《藏暉室札記》留存了五個版本,先后作于1916年4月12日、4月14日、4月16日、4月18日、4月26日。第五次修改稿后,有1934年5月7日胡適附記:

此詞修改最多,前后約有十次。但后來回頭看看,還是原稿最好,所以《嘗試集》里用的是最初的原稿。[78]

附記帶出兩個問題:一、胡適為何在半個月內(nèi)反復(fù)修改此詞,原稿何處令其不滿意;二、《嘗試集》為何采用最初的原稿,放棄了精心打磨的修訂版。《逼上梁山》對此給出的解釋是這首詞下半闕口氣狂妄,胡適自覺不安,所以修改多次。第三次改稿,幾乎重寫了下半闕,刪掉了“為大中華,造新文學(xué),此業(yè)吾曹欲讓誰”的狂言[79]。

下半闕的反復(fù)修改,按胡適自己的解釋,是想用“文章革命”的具體主張稀釋“為大中華,造新文學(xué)”的狂言。胡適改來改去,無非針對舊文學(xué)的三大病:無病呻吟、摹仿古人、言之無物[80]。他開出的藥方甚是尋常,如“文章貴有神思”、“語必由衷、言須有物”、自立門戶云云。胡適對這首詞的反復(fù)修改,到了“琢句雕辭”的地步,豈非違背了他崇尚自然的文學(xué)主張?第三次修改稿云:“到琢句雕辭意已卑”,返觀胡適強迫癥式的反復(fù)修改,不無反諷的意味。回頭來看,胡適還是覺得原稿最好,因初稿更近“自然”。初稿下半闕未言及“文章革命”的具體方案,只有“且準(zhǔn)備搴旗作健兒”的激越姿態(tài)。“文章革命何疑”的空洞誓詞[81],反倒更貼近胡適被“逼上梁山”時的真實心境。這或是《嘗試集》采用初稿的原因。

逐句對照五個版本,唯有開頭兩句只字未動:“更不傷春,更不悲秋”。這兩句奠定了上半闕的基調(diào),宣告與傷春悲秋的抒情傳統(tǒng)背道而馳。初稿化用《荀子·天論》之言:“從天而頌之,孰與制天命而用之”,胡適《論詩雜記》云:“我愛荀卿天論賦,每作培根語誦之” [82]。將《荀子·天論》當(dāng)作培根語錄,說明“制天命”之古訓(xùn)在胡適看來,約等于培根代表的近代科學(xué)話語。胡適倡導(dǎo)“文章革命”,首先要將傷春悲秋、無病呻吟的抒情主體,置換為“制天而用”的科學(xué)“狂奴”。“吾狂甚”之“狂”,源于科學(xué)在自然面前的高度自信。依傍近代科學(xué)的權(quán)威,人在“花飛葉落”、“春去秋來”等自然代謝面前,不再是謙卑的感應(yīng)者,而化身為“鞭笞天地,供我驅(qū)馳”的征服者[83]。不無反諷的是,胡適提倡“文章革命”本是被“科學(xué)救國”的強勢話語“逼上梁山”之舉,而他在誓詩中召喚的革命主體,卻是“腸非易斷,淚不輕垂”的科學(xué)狂人[84]。胡適宣稱“恥與天和地,作個奴廝”[85],卻甘愿匍匐于科學(xué)腳下,做一冷冰冰的“狂奴”。

刪定《去國集》對胡適而言,是其告別“死文學(xué)”,制造“文學(xué)革命”這一斷裂點的手段。《嘗試集》的醞釀與《去國集》的編訂幾乎是同步進行的。1916年4月胡適致信許怡蓀,謂“去國以來,所作韻文,似有進境”,“近刪存庚戌以來詩詞一集,名之曰‘去國集’,蓋游子之詞也”[86]。胡適隨信奉上藏暉室札記數(shù)冊,記其兩年來之思想變遷及文學(xué)觀念。札記中關(guān)于文學(xué)的部分頗多自矜之狂言,胡適解釋道:“當(dāng)此文學(xué)革命時代,一點劍拔弩張之氣,正不可少”,胡自詡為“革命軍前一健兒”,“愿為祖國人士輸入一種文學(xué)上之新觀念,以為后起之新文豪辟除榛莽而已”[87]。由此可見,胡適著手編纂《去國集》,正源于“文學(xué)革命”之自覺。《去國集》看似是一個可有可無的“闌尾”,但作為文學(xué)革命前史的另一種表現(xiàn)形態(tài),從胡適的精心編排、反復(fù)修訂中,可見“闌尾”之于主體的意義。

本文試圖用譜系學(xué)的方法對抗胡適為文學(xué)革命建構(gòu)的起源神話。所謂譜系學(xué)的方法,不過是一種饾饤瑣碎的文獻(xiàn)清理工作,即通過耐心審慎的文本細(xì)讀、逐字逐句的版本對勘,撕開光滑的歷史敘述,復(fù)原被刪除的歷史插曲,在歷史的發(fā)端處,發(fā)現(xiàn)各人意圖、志趣的分歧而非起源的同一性[88]。用譜系學(xué)的方法重構(gòu)文學(xué)革命的前史,需要重讀何止是《逼上梁山》或《去國集》。諸如《文學(xué)改良芻議》《文學(xué)革命論》等似乎耳熟能詳?shù)木V領(lǐng)性文件,都需要回到當(dāng)時的歷史語境中,考索其思路的形成過程,或隱或顯的對手方,正反兩方面的例證材源,而不僅是記取其提出的主義、口號而已。

注釋:

[1]王風(fēng)在《文學(xué)革命的胡適敘事與周氏兄弟路線》(《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2006年第1期)這則筆談中建議將文學(xué)革命視為“把不同的思路捆扎在一起的繩子”,逐一檢討參與者此前此后的個人史。

[2]參見陳平原《經(jīng)典是怎樣形成的:周氏兄弟等為胡適刪詩考》,《魯迅研究月刊》2001年第4期、第5期。

[3]姜濤認(rèn)為《去國集》不只是承載舊詩亡魂的化石,其對“嘗試”態(tài)度的呈現(xiàn)似乎更為全面,包含著更豐富的歷史可能性(《“新詩集”與中國新詩的發(fā)生》第五章,北京大學(xué)出版社2019年版)。

[4]《留美學(xué)生年報》,1911年7月創(chuàng)刊,由留美學(xué)生會編輯、發(fā)行,在上海出版;1914年3月改為《留美學(xué)生季報》。

[5][16][17][20]胡適:《中國新文學(xué)大系·建設(shè)理論集》“導(dǎo)言”,1935年9月3日作,《中國新文學(xué)大學(xué)·建設(shè)理論集》,第15頁,第15頁,第17頁,第17頁,上海良友圖書印刷公司1935年版。

[6]陳獨秀:《〈科學(xué)與人生觀〉序》,1923年11月13日作,《新青年》季刊1923年第2期。

[7][8]胡適:《〈科學(xué)與人生觀〉序》,附注:答陳獨秀先生,1923年11月29日作于上海,《科學(xué)與人生觀》,第31頁,第32頁,亞東圖書館1923年版。

[9]1924年5月28日陳衡哲致胡適信,中國社會科學(xué)院近代史研究所,中華民國研究室編:《胡適來往書信選》(上),第184頁,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2013年版。

[10][11]陳獨秀:《答適之》,1923年12月9日作,《科學(xué)與人生觀》,第37頁,第40頁。

[12][13]1927年1月25日胡適日記,曹伯言整理:《胡適日記全編》(四),第495—496頁,第496頁,安徽教育出版社2001年版。

[14]參見羅榮渠《查爾斯·比爾德及其史學(xué)著作》,《美國歷史通論》,商務(wù)印書館2009年版。

[15]1932年4月27日胡適致楊爾璜函,潘光哲主編《胡適中文書信集》2,第294頁,臺灣中央研究院2018年版。

[18]陸九淵:《象山先生全集》卷三十四,第413頁,商務(wù)印書館1935年版。標(biāo)點為筆者所加。

[19]馮友蘭:《新世訓(xùn):生活方法新論》,第119頁,開明書店1940年版。

[21]胡適:《提倡白話文的起因》,1952年作,《胡適演講集》上冊,臺北胡適紀(jì)念館1970年版。

[22]科學(xué)話語共同體的誕生,參見汪暉《現(xiàn)代中國思想的興起》下卷,第二部“科學(xué)話語共同體”,北京:三聯(lián)書店2015年版。

[23][43]胡適:《文學(xué)篇》(別叔永、杏佛、覲莊),1917年6月1日,《胡適日記全編》(二),第592,第592頁;初刊于《留美學(xué)生季報》1917年第4號;收入《嘗試集》第一編,文字略有出入。

[24]按《留美學(xué)生季報》1914—1918年間發(fā)表的詩詞統(tǒng)計,任鴻雋41首,胡適36首,楊銓31首。

[25]胡適:《將去綺色佳留別叔永》(民國四年八月廿九夜),《胡適日記全編》(二),第265—266頁。

[26]胡適:《白話文言之優(yōu)劣比較》,《胡適日記全編》(二),第417頁。

[27]陳衡哲:《任叔永先生不朽》,1962年作,《任以都先生訪問紀(jì)錄》附錄,第192頁,臺灣:中央研究院近代史研究所1993年版。

[28]任鴻雋在《五十自述》中對文學(xué)革命發(fā)生史的記述十分簡要,與胡適的版本出入不大。從筆調(diào)上看,胡濃墨重彩,任則輕描淡寫,把文白之爭視為其留學(xué)生活的一段插曲而已。

[29]胡適:《民國四年將去綺色佳、叔永以詩贈別。作此奉和、即以為別》,《留美學(xué)生季報》第4卷第3號,1917年9月。

[30]注釋見胡適《去國集》,《嘗試集》再版,第39頁,上海亞東圖書館1920年版。

[31]楊銓1912年赴美留學(xué),就讀于康乃耳大學(xué)機械工程專業(yè),也是科學(xué)社發(fā)起人之一,任《科學(xué)》月刊編輯部長。參見許為民《楊杏佛年譜》,《中國科技史料》1991年第2期。

[32]楊銓:《水調(diào)歌頭·適之將去綺城書此贈之》,《留美學(xué)生季報》第2卷第4期,1915年12月;參見1915年8月28日胡適日記,《胡適日記全編》(二),第265頁。

[33]陳衡哲:《人才與政治》,《獨立評論》1932年第29號。

[34]“文章革命何疑”及“為大中華,造新文學(xué)”,均出自胡適《沁園春》誓詩,1916年4月13日初稿,《胡適日記全編》(二),第372頁。

[35][36]潘光旦:《今后之季報與留美學(xué)生》,《留美學(xué)生季報》第11卷第1號,1926年3月。

[37]胡適:《歸國記》,《胡適日記全編》(二),第597頁。

[38] [39]朱庭祺:《美國留學(xué)界》,《留美學(xué)生年報》庚戌年第一期,1911年7月。

[40]1911年3月7日胡適致許怡蓀信,梁勤峰等整理:《胡適許怡蓀通信集》,第15頁,上海人民出版社2017年版。

[41]1914年6月5日胡適致許怡蓀信,梁勤峰等整理:《胡適許怡蓀通信集》,第44頁。

[42]1911年2月26日胡適致許怡蓀信(著重號為筆者所加),《胡適許怡蓀通信集》,第17頁。

[44] 1911年5月19日胡適致許怡蓀信,《胡適許怡蓀通信集》,第21頁。

[45] [46] [47]梅光迪著、羅崗、陳春梅編:《梅光迪文錄》,第149頁,第112頁,第149頁,遼寧教育出版社2001年版。

[48]梅光迪:《序與胡適交誼的由來》,耿云志主編:《胡適遺稿及秘藏書信》第33卷,第481頁,黃山書社1994年版。

[49]1912年3月5日梅光迪致胡適函,《梅光迪文錄》,第120—121頁。

[50]胡適:《送梅覲莊往哈佛大學(xué)》,《留美學(xué)生季報》第2卷第4期,1915年12月。

[51]1915年9月17日胡適日記,《胡適日記全編》(二),第284頁。

[52]胡適日記所存詩稿,文字略有出入:“自言‘但愿作文士。舉世何妨學(xué)培根,我獨遠(yuǎn)慕蕭士比。豈敢與俗殊酸咸,人各有志勿相毀。’”此詩收入《去國集》,刪去“豈敢與俗殊酸咸,人各有志勿相毀”。

[53]胡適:《四版自序》,1922年作,《嘗試集》增訂四版,亞東圖書館1922年版。

[54]1921年1月15日周樹人致胡適信,《北京大學(xué)圖書館藏胡適未刊書信日記》,第176頁,清華大學(xué)出版社2002年版。

[55]1921年1月18日周作人致胡適信,《北京大學(xué)圖書館藏胡適未刊書信日記》,第177頁。

[56]胡適:《去國集》自序,《嘗試集》再版本。

[57]譚嗣同:《與唐紱丞書》,《譚嗣同集》,第279頁,岳麓書社2012年版。

[58]1916年9月7 日胡適致許怡蓀信,《胡適許怡蓀通信集》,第70頁。

[59]1916年7月20日任鴻雋致胡適信,耿云志主編:《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第187頁。

[60]胡適:《〈嘗試集〉自序》。

[61]任鴻雋:《五十自述》,1937年作,《科學(xué)救國之夢:任鴻雋文存》,第683頁,上海科技教育出版社2002年版。

[62]1916年7月11日任鴻雋致胡適信,耿云志主編:《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第183頁。

[63]參見葛曉音《四言體的形成及其與辭賦的關(guān)系》,《中國社會科學(xué)》2002年第6期;葛曉音《漢魏兩晉四言詩的新變和體式的重構(gòu)》,《北京大學(xué)學(xué)報》2006年第9期。

[64]任鴻雋:《泛湖即事》初稿,《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第184頁。

[65]1916年7月12日胡適致任鴻雋信,《胡適日記全編》(二),第442頁。

[66]1916年7月14日任鴻雋答胡適書,《胡適日記全編》(二),第443頁。

[67]兩處修改見《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第184頁。

[68]1916年7月16日胡適答任鴻雋書,《胡適日記全編》(二),第443頁。

[69]任鴻雋:《七月八日偕陳衡哲女士、梅覲莊、楊杏佛、唐擘黃、廖慰慈諸友泛湖即事》,《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第186頁。

[70][71]1916年7月17日任鴻雋答胡適書,《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第186頁,第186頁。

[72]胡適批注見1916年7月17日任鴻雋答胡適書,《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第186頁。

[73]C. H. Wang, The Bell and the Drum: Study of Shih Ching as Formulaic Poetry, University of California Press, 1974.

[74]參見孫立堯《四言詩虛字中心說》,《中國韻文學(xué)刊》2006年第4期。

[75]胡適:《詩經(jīng)里的“虛字”的研究》(手稿),《胡適遺稿及秘藏書信》第11冊,黃山書社1994年版。

[76]任鴻雋:《七月八日偕陳衡哲女士梅覲莊楊杏佛寥[廖]慰慈唐擘黃諸友泛湖即事》,《留美學(xué)生季報》第3卷第4期,1916年12月。

[77]《泛湖即事》詩修訂稿后,任鴻雋附注:“覲莊有長書致君,□君當(dāng)先討論我詩,乃與覲莊開筆仗可耳。”見《胡適遺稿及秘藏書信》第26冊,第186頁。

[78]五、《沁園春》誓詩(四月廿六日第五次改稿),《胡適日記全編》(二),第385頁。

[79]胡適:《逼上梁山》,《中國新文學(xué)大系·建設(shè)理論集》,第12頁。

[80]四八、吾國文學(xué)三大病(四月十七日),《胡適日記全編》(二),第376頁。

[81]《逼上梁山》援引《沁園春·誓詩》,將“文章革命何疑”改為“文學(xué)革命何疑”。見《中國新文學(xué)大系·建設(shè)理論集》,第12頁。

[82]胡適:《論詩雜記》其一,《留美學(xué)生季報》第4卷第3期,1917年9月。

[83]“生斯世,要鞭笞天地,供我驅(qū)馳”,出自《沁園春·誓詩》第四次修改稿,1916年4月18日,《胡適日記全編》(二),第380頁。

[84]“腸非易斷,淚不輕垂”出自《沁園春·誓詩》第五次修改稿,1916年4月26日,《胡適日記全編》(二),第384頁。

[85]出自《沁園春·誓詩》第二次修改稿,1916年4月14日,《胡適日記全編》(二),第374頁。

[86][87]1916年4月19日胡適致許怡蓀信,《胡適許怡蓀通信集》,第61頁,第61頁。

[88]參見福柯《尼采、譜系學(xué)、歷史》,杜小真編選:《福柯集》,第146頁,上海遠(yuǎn)東出版社2003年版。